шок. 1. Определение Шок

Скачать 455.82 Kb. Скачать 455.82 Kb.

|

|

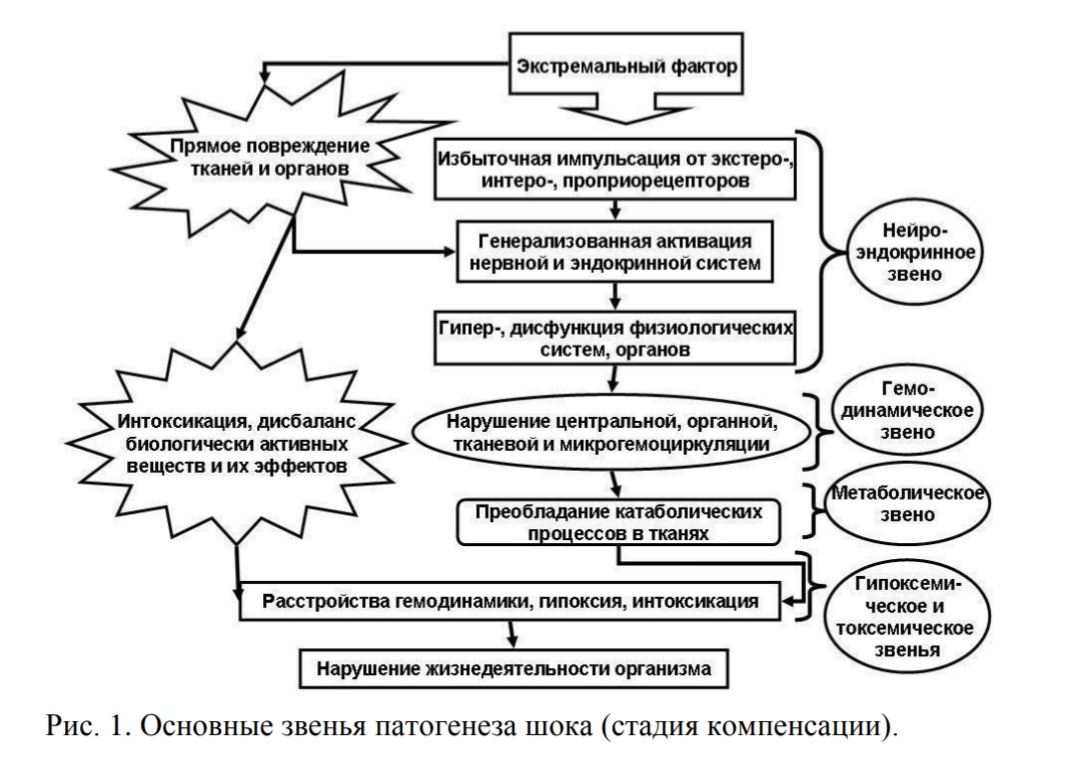

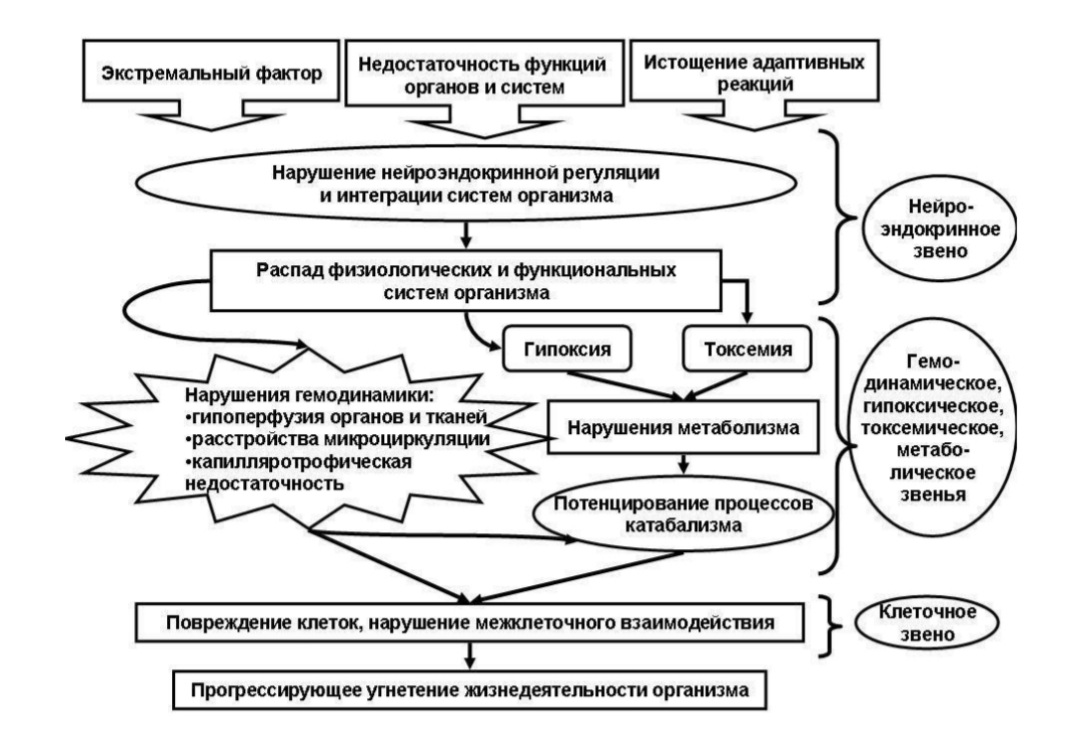

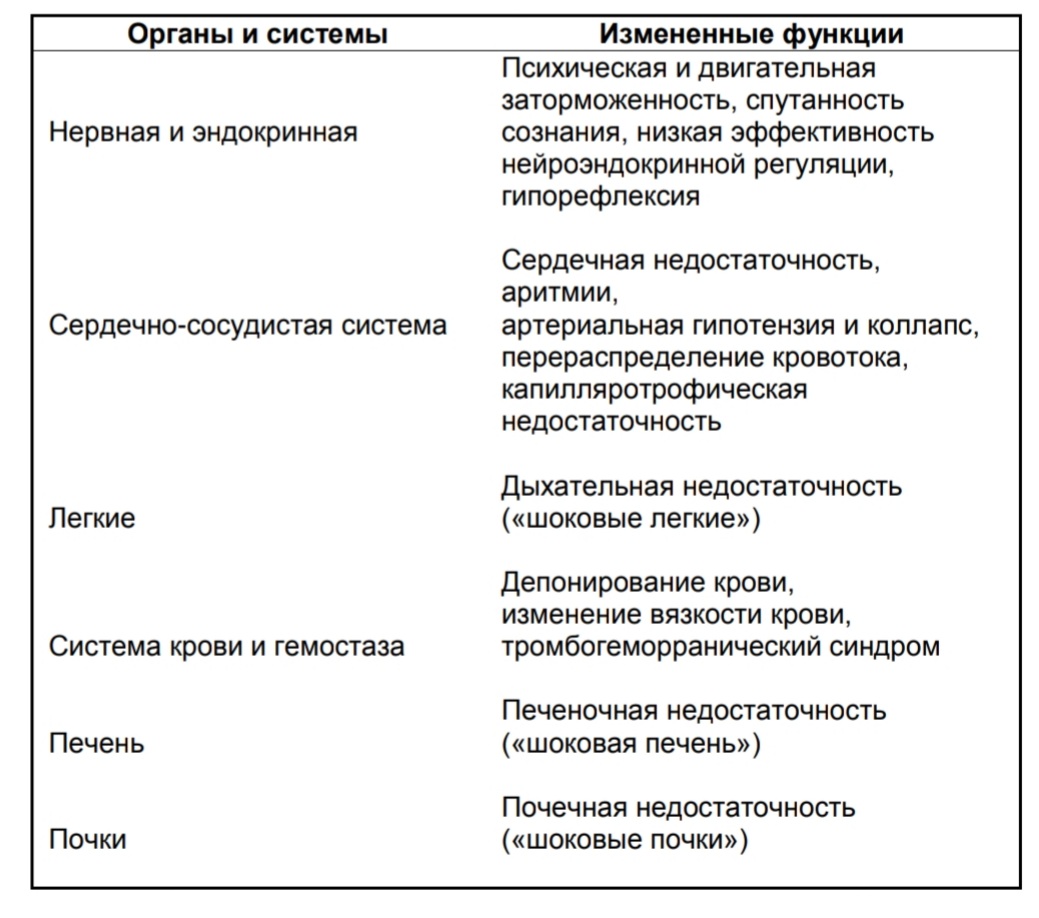

1 билет 1. Определение Шок. Шок (от англ. Shock – удар, потрясение) – патологический процесс, возникающий при воздействии на организм сверхсильного раздражителя, вызывающего перераздражение нервной системы, к-е сменяется глубоким нисходящим торможением, и ведущее к тяжелым расстройствам гемодинамики, дыхания и обмена в-в. 2. Процессы декомпенсации. Развитие фазы декомпенсации обусловлено как продолжающимся д-ем самого экстремального фактора, так и прогрессирующим нарушением функций органов и систем, истощением адаптивных возможностей организма. Характерно нарастающее угнетение функции ЦНС. Об этом свидетельствует появление у пациента признаков заторможенности и спутанности сознания, ослаблены рефлекторные реакции (исчезает сухожильный рефлекс). Для стадии декомпенсации характерны следующие процессы: 1. Нарушение нейроэндокринной регуляции и интеграции систем орг-ма 2. Распад физиологических и функциональных систем орг-ма 3. Нарушение гемодинамики (гипоперфузия органов и тканей, расстройства микроциркуляции, капилляротрофическая недостаточность) 4. Повреждение клеток, нарушение межклеточного вз-я 5. Прогрессирующее угнетение жизнидеят-ти орг-ма 2 билет. 1. Этиологические факторы развития шока. В зависимости от этиологического фактора выделяют следующие, наиболее часто встречаемые виды шока: 1. Травматический, как результат тяжелых травм грудной и брюшной полостей, конечностей; 2. Гиповолемический, геморрагический, связанный с резким снижением объема циркулирующей крови (ОЦК), в результате массивного наружного или внутреннего кровотечениям; 3. Ожоговый, возникающий при поражении значительной поверхности тела; 4. Кардиогенный, как осложнение тяжелых форм ишемической болезни сердца (ИБС), миокардитов, острой сердечной недостаточности; 5. Септический, инфекционно-токсический, связанный с накоплением и действием в организме большого количества бактериальных эндотоксинов; 6. Анафилактический, как результат иммунологического конфликта при повторном поступлении аллергена в сенсибилизированный организм, и др. 2. механизм развития травматического шока. Для травматического шока, наиболее часто встречающегося в жизни и связанного с развитием тяжелых, нередко сочетанных поражений опорно-двигательного аппарата, мышц, внутренних органов разнообразными физическими, механическими факторами в большей степени характерна стадийность развития процесса, выраженность эректильной (возбудимой) и торпидной (тормозной) стадий со всеми их механизмами развития и проявлениями. Напомним, что классическое описание этого вида шока было сделано еще Н.И.Пироговым. 3 билет 1) классификация шока по патологии в клинической практике используют и другую классификацию видов шока, которая в большей степени опирается на патогенез возникающих расстройств: ⇒ болевой шок, для которого характерны выраженные нарушения центральных механизмов регуляции кровообращения (травматический, ожоговый) и др.; ⇒ гуморальный (гемотрансфузионный, анафилактический); ⇒ психогенный; ⇒ гиповолемический (травматический, ожоговый, ангидремический, геморрагический); ⇒ кардиогенный; ⇒ септический (эндотоксиновый); ⇒ сосудистые формы шока (анафилактический, панкреатический). 2) 1 стадия шока, описать периферическое кровообращение. В развитии шока любой этиологии принято выделять две фазы наблюдаемых расстройств, обусловленных в первую очередь изменениями со стороны ЦНС. Первая фаза шока – эректильная(стадия начального возбуждения). Иногда ее еще называют адаптивной, поскольку, полагают, происходящие в этот момент изменения биологически целесообразны. В настоящее время принято считать, что одним из основных звеньев патогенеза шока является острое нарушение гемодинамики, и прежде всего, периферического кровообращения, характеризующееся критическим расстройством тканевой перфузии, приводящее к дефициту кислорода, гипоксии, повреждению клеток органов и тканей, которые могут стать необратимыми (рис. 1). Многие полагают, что основной причиной такого выраженного нарушения микрогемодинамики при шоке как раз и является чрезмерное повышение активности симпато-адреналовой системы, что сопровождается резким увеличением в крови уровня катехоламинов. Несомненна также роль высоких концентраций в крови вазопрессина и ангиотензина II. Названные гормоны вызывают выраженную вазоконстрикцию сосудов (артериол и венул), имеющих преимущественно αадренорецепторы: сосуды кожи, мышц, органов брюшной полости, почек.  4 билет 1. Какой основный критерий лежит в определении степени тяжести шока ? В практической медицине достаточно простым интегральным показателем нарушения важнейших регуляторных систем организма при шоке считают уровень артериального давления, отражающего тяжесть состояния пострадавшего. Различают 3 степени шока: шок I степени (легкий, обратимый) — уровень систолического артериального кровяного давления не ниже 95—100/60 мм рт. ст.; шок II степени (средней тяжести, условно обратимый) — уровень систолического артериального кровяного давления в диапазоне 90 — 80/50 мм рт. ст.; шок III степени (тяжелый) — при уровне систолического артериального давления 75 мм рт. ст. и ниже. В качестве экспресс-диагностики тяжести шока можно также использовать определение «шокового индекса» (ШИ) или индекса Альговера — это отношение частоты сердечных сокращений за 1 мин. к величине систолического давления 2. В чем состоит патогенез шоковой почки и шокового легкого? Термин «шоковая почка» отражает нарушение ее функции с развитием острой почечной недостаточности. Как уже говорилось, в основе почечных расстройств при шоке также лежит выраженная гиповолемия, снижение величины артериального кровяного давления ниже 70-75 мм рт ст, что вызывает падение эффективного фильтрационного давления, развитие острой почечной недостаточности. Вместе с тем, нарушение кровотока в корковом веществе почек означает одновременно и нарушение кровоснабжения, трофики самих нефронов, их клубочкового и канальцевого отделов, что в затянувшейся ситуации сопровождается их гибелью. В случае же гибели значительного количества нефронов выделительная функция почек практически прекращается и развивается уремия. В основе развития «шокового легкого» лежит гиповолемия, нарушение легочного кровотока и, следовательно, ишемия, гипоксия тканей легкого, что приводит к гибели клеток, ателектазу. Помимо этого, развивающийся вследствие массивного выброса катехоламинов в первую фазу шока спазм сосудов малого круга кровообращения способствует отеку легких, вызывает тромбообразование, что еще больше нарушает микроциркуляцию. в процессе образования тромбов выделяются биологически активные вещества (серотонин, гистамин, кинины, оксид азота, простагландины) увеличивающие сосудистую проницаемость, вызывающие бронхоспазм. Считается, что именно сочетание ателектазов с отеком и нарушениями микроциркуляции составляет основу развития «шокового легкого». 5 билет 1. Пат звенья стадии декомпенсации 1) Нейро-эндокринное звено: Нарушение нейроэндокринной регуляции и интеграции систем организма, Распад физиологических и функциональных систем организма 2) Гемодинамическое, гипоксическое, токсемическое и метаболические звенья: Гипоксия, Токсемия, Нарушение метаболизма, Нарушение гемодинамики (гиперфузия органов и тканей, расстройства микроциркуляции, капилляротрофическая недостаточность), Потенцирование процессов катоболизма 3) Клеточное звено: Повреждение клеток, нарушение межклеточного взаимодейсвтия, Прогрессирующие угнетение жизнедеятельности организма.  2. Какие микроциркуляторные процессы во 2 стадии шока? Гемодинамические расстройства в этот период обусловлены несколькими факторами: • Прогрессирующим нарушением функции сердца, развитием недостаточности его сократительной деятельности, появлением аритмий. • Снижением тонуса резистивных и ёмкостных сосудов, что, по сути, отменяет адаптивный характер централизации кровообращения в первую фазу шока. • Уменьшением ОЦК за счет депонирования крови и выхода жидкой части крови в межклеточные пространства. • Гипотензией: систолическое АД при тяжёлом течении шока снижается до 40-60 мм рт.ст., что приводит к прекращению процесса фильтрации в клубочках почек и развитию острой почечной недостаточности по преренальному механизму. • Повышением вязкости крови. Для периферического кровообращения в этот период шока характерно снижение объемной и линейной скорости кровотока, появление большого количества так называемых плазматических капилляров (в которых отсутствуют форменные элементы крови) и капилляров, заполненных агрегатами клеток крови, с признаками сладжа. Развивается истинный капиллярный стаз. В связи с дисбалансом активностей факторов свёртывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем, с нарушением реологических свойств крови возможно развитие ДВС-синдрома (синдрома внутрисосудистого диссеминированного свертывания крови). 6 билет 1. что такое централизация? Централизация-увеличение кровотока в артериях сердца и мозга, за счет существеного уменьшения кровотока в коже,мышцах и тд 2. Охарактеризовать пат процессы в стадию декомпенсации Для второй стадии шока характерно угнетение функций ЦНС (коры мозга, подкорковых образовании). Об этом свидетельствует появление у пациента признаков заторможенности и спутанности сознания; ослаблены рефлекторные реакции (исчезает сухожильный рефлекс).  |