..отчет ПП04семен. 1 Организация работ по исследованию скважин

Скачать 0.7 Mb. Скачать 0.7 Mb.

|

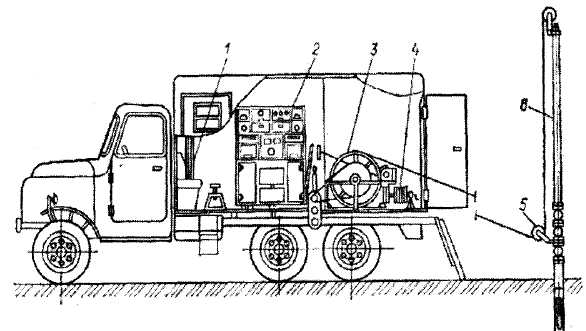

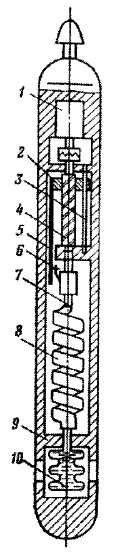

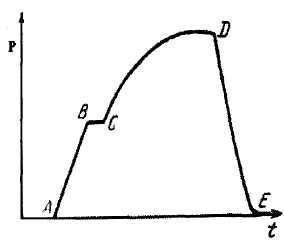

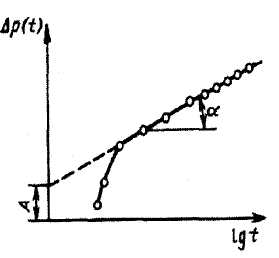

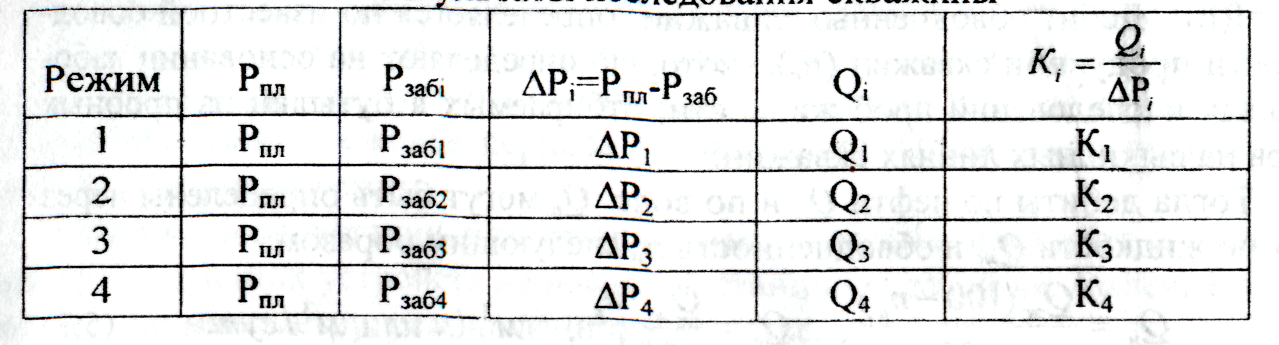

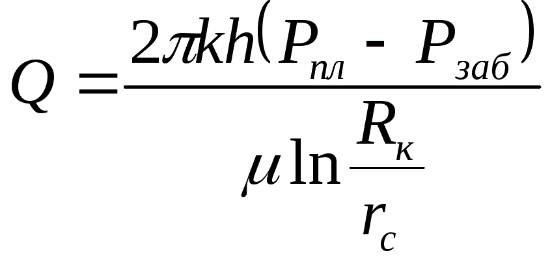

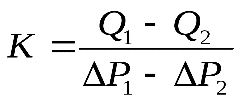

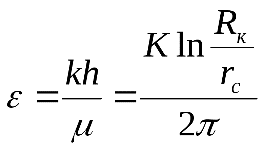

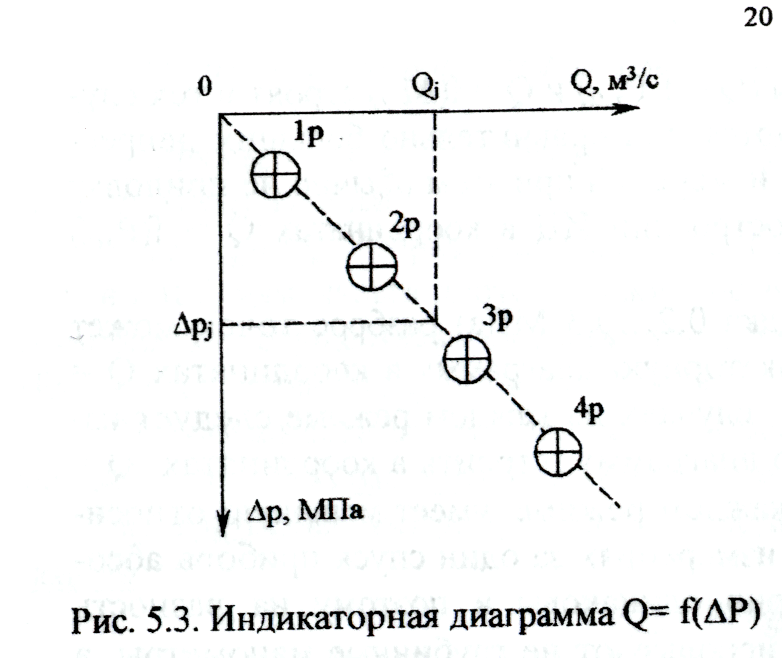

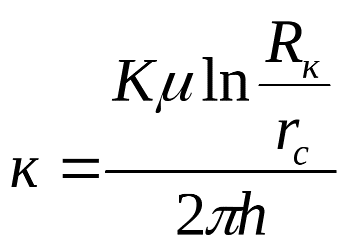

1 2  1 Организация работ по исследованию скважин 1.1 Методы исследования, применяемые при разработке нефтяных и газовых месторождений Исследования скважин и пластов проводятся с целью получения информации об объекте разработки, об условиях и интенсивности притока флюидов в скважину, об изменениях, происходящих в пласте в процессе его разработки. Такая информация необходима для организации правильных, экономически оправданных процессов добычи нефти, для осуществления рациональных способов разработки месторождения, для обоснования способа добычи нефти, выбора оборудования для подъема жидкости из скважины, для установления наиболее экономичного режима работы этого оборудования при достижении наиболее высокого коэффициента нефтеотдачи. Изучение характеристики залежей начинается сразу же после их открытия. Одна из главных целей исследований в начальный период заключается в получении информации, необходимой для подсчета запасов нефти и газа. Для оценки извлекаемых запасов залежи, т.е тех запасов, которые при современной технологии нефтегазодобычи можно извлечь из пласта, необходимо провести исследования по определению коэффициента нефтеотдачи. Этот показатель является наиболее важным при окончательном определении эффективности разработки месторождения. Далее необходимо оценить промышленное значение залежи, для этого необходимо знать товарные качества нефти и газа, а также свойства залежей, определяющие производительность скважин, толщину и проницаемость пласта, вязкость жидкости в пластовых условиях. После того, как установлены промышленные запасы нефти или газа и принято решение о вводе залежи в промышленную эксплуатацию, приступают к составлению технологической схемы или проекта разработки залежи. Для этой цели, кроме той информации, которая уже имеется и использована в подсчете запасов, необходим комплекс данных об изменении гидродинамических характеристик пласта по площади залежи и в законтурной области, о продуктивности пласта в целом и отдельных его интервалов в различных частях залежи, об эффективности применяемых способов вскрытия пласта и перфорации скважин, об условиях работы скважин. В процессе промышленной эксплуатации скважин их исследуют главным образом с целью уточнения гидродинамических характеристик пластов, выявления действительной технологической эффективности отдельных элементов, принятой системы разработки (система поддержания пластового давления, схема расположения скважин, принятый способ вскрытия пластов, способ эксплуатации скважин и др.) и определения эффективности проводимых мероприятий по повышению или восстановлению производительности добывающих скважин. При исследовании газовых скважин широко применяют различные методы определения газоконденсатности залежей с помощью передвижных установок, снабженных специальными сепараторами. Цель исследования - определение количества сырого конденсата, выделяющегося в процессе сепарации газа при различных давлениях и температурах, количества твердых примесей и жидкой фазы, выделяющейся на забое и по стволу скважины в результате снижения давления и температуры от пластовых условий до значений, при которых газ поступает на устье скважины. Изучение продуктивных пластов на всех стадиях промышленной разведки и разработки залежей осуществляют в основном лабораторными, промыслово-геофизическими и гидродинамическими методами. К лабораторным относят методы, основанные на прямых измерениях физико-химических, механических, электрических и других свойств образцов горных пород и проб пластовых жидкостей (газов), отбираемых в процессе бурения и эксплуатации. При этих методах исследования определяются следующие параметры: пористость, проницаемость пород, вязкость и плотность нефти. Эти методы применяются при подсчете запасов нефти и составлении проектов разработки месторождений нефти и газа. К промыслово-геофизическим относят методы, основанные на изучении электрических, радиоактивных и других свойств горных пород с помощью приборов, спускаемых в скважину на кабеле. По результатам геофизических исследований можно определить толщину пласта, пористость, проницаемость, нефтенасыщенность и др. Для этого данные промысловых измерений сопоставляют с результатами лабораторных испытаний образцов горных пород и проб пластовых жидкостей (газов). Поэтому такие методы исследования относят к косвенным методам изучения свойств продуктивных пластов. К гидродинамическим методам относят методы, основанные на косвенном определении некоторых важных свойств продуктивных пластов по данным прямых измерений дебитов скважин и забойных давлений при установившихся и неустановившихся процессах фильтрации жидкостей и газов в пласте. В основу этих методов положены формулы гидродинамики, описывающие связь между дебитами, давлениями и характеристиками продуктивных пластов (проницаемость, гидропроводность др.). Гидродинамические исследования осуществляют с помощью глубинных манометров и расходомеров, спускаемых в скважину на кабеле (проволоке), а также с помощью приборов, установленных на устье скважины. В отличие от лабораторных и промыслово-геофизических методов при гидродинамических исследованиях определяют средние значения свойств продуктивных пластов на значительном расстоянии от стенок скважин или между ними. В нефтепромысловой практике применяют следующие основные методы гидродинамических исследований: - установившихся отборов; - восстановления давления; - взаимодействия скважин (гидропрослушивание); - термодинамические. Исследования газовых скважин также проводят при стационарных (установившихся) и нестационарных режимах фильтрации газов. В последнем случае используют следующие методы: - восстановления забойного давления после остановки скважины; - стабилизации забойного давления и дебита при пуске скважин. По данным, полученным в результате исследования газовых скважин, оценивают изменение параметров пласта в процессе эксплуатации скважин. 1.2 Выбор оборудования и приборов для исследования скважин При исследовании скважин и спуске скважинных приборов используется специальное оборудование и устройства. Для исследования фонтанных и газлифтных скважин с целью предупреждения выброса нефти на поверхность применяют лубрикатор 6 на рисунке1. У фонтанной скважины устанавливают мостки для спуска и подъема приборов из скважины. При проведении исследований автомашину с лебедкой устанавливают на расстоянии 20-40 м от устья так, чтобы ось барабана лебедки была перпендикулярна к проволоке, идущей от устья скважины к барабану. Перед спуском прибора в скважину убеждаются в герметичности сальника лубрикатора. Прибор спускают со скоростью 0,7-0,8 м/с. При подходе прибора к заданной глубине скорость замедляют и при достижении заданной глубины полностью затормаживают барабан. Время выдержки прибора на заданной глубине определяется исходя из поставленных задач. Если измеряется только давление на забое, то прибор остается без движения на заданной глубине 20-30 мин. Если снимается кривая восстановления давления, то прибор выдерживают в течение 2-4 ч. Из скважины прибор поднимают с помощью мотора автомашины на второй скорости. При достижении прибором глубины 30-50 м уменьшают скорость подъема, а за 5-7 м до устья его поднимают вручную. Убедившись, что прибор находится в лубрикаторе и извлекают из него прибор. Открыв вентиль снижают давление в лубрикаторе, перекрывают задвижку на буфере. Открыв вентиль, снижают давление в лубрикаторе и извлекают из него прибор. Затем разбирают прибор и извлекают бланк-диаграмму с записью давления во времени. При исследовании скважин приборами с дистанционным измерением используют автоматическую промысловую электронную лабораторию АПЭЛ или АИСТ. В лаборатории АПЭЛ установлена малогабаритная лебедка для спуска глубинных манометров с местной регистрацией. В комплект лаборатории входят скважинные дистанционные приборы: расходомер-дебитомер РГД-2М, термометрТ4Г-1 и влагомер ВГД-2М. Сигнал от скважинного прибора передается по кабелю на вторичный блок соответствующего прибора, в котором сигнал усиливается и передается в блок частотомера, а затем передается на вход самопишущего потенциометра. Измеряемые параметры могут регистрироваться также с помощью стрелочных или цифровых приборов в координатах параметр-время или параметр-глубина. Основные параметры - дебит и давление, используемые при обработке результатов исследования скважин, измеряют с помощью специальной аппаратуры. Так, дебит в системах сбора чаще измеряют объемным или весовым методом. Измерение расходов жидкости непосредственно в скважинах, когда требуется исследовать изменение расхода по длине фильтра, имеет свои особенности, обусловленные тем, что прибор в скважине может занимать самое различное положение (находиться в центре или лежать на стенке), в результате чего скоростной напор жидкости будет меняться и тем самым прибор будет регистрировать разный расход. В связи с этим скважинные приборы имеют специальные устройства, предназначенные для направления всего потока через калибровочные отверстия прибора или для центровки положения скважинного прибора в стволе скважины. Первые называются пакерующими устройствами, вторые - центраторами. В зависимости от назначения скважинные приборы для измерения расходов жидкости подразделяются на расходомеры, предназначенные для измерения расходов воды, нагнетаемой в скважину и дебитомеры, служащие для измерения дебитов нефти и газа. Конструктивное отличие этих групп приборов - диаметр корпуса снаряда. Расходомеры имеют диаметр корпуса больше, чем дебитомеры, так как спускаются в нагнетательные скважины, расход жидкости через которые выше, чем добывающих. Диаметр корпуса скважинных дебитомеров не превышает 40-42 мм.  Рисунок1- Исследовательская лаборатория АПЭЛ. 1 - скважинные приборы; 2 - стенд вторичных приборов; 3 - лебедка; 4- смоточное устройство; 5 - ролик; 6 - лубрикатор Скважинные приборы расходомеры и дебитомеры могут быть с местной регистрацией и дистанционные, когда измерения расхода вторичными приборами регистрируются на поверхности. Преимущественное значение для исследования скважин получили приборы с дистанционной регистрацией. Среди приборов этого типа получили распространение расходомеры РГД-3, РГД-5, РГД-2М, ВРГД-1, скважинный комплексный прибор "Поток-4" и другие, а для измерения расхода закачиваемой в скважины горячей воды - расходомер "Терек-3".  Рисунок 2- Схема глубинного геликсного манометра типа МГН - 2. 1 - часовой привод; 2 - гайка; 3 - направляющая; 4 - ходовой винт; 5 - каретка; 6 - пишущее перо; 7 - ось; 8 - манометрическая трубчатая пружина (геликс); 9 - корпус; 10 - разделительный сильфон Для измерения давления применяют скважинные манометры, которые выпускаются с местной регистрацией и дистанционные. Среди приборов с местной регистрацией наибольшее распространение получили геликсные скважинные манометры типов МГН-2, МПМ-4, МГИ-1М, МГИ-2М. Приборы с местной регистрацией спускают в скважину на проволоке, а дистанционные приборы - на одножильном или трехжильном кабеле. 1.3 Гидродинамические параметры, определяемые при исследовании скважин и пластов. Для решения многих практических задач, связанных с проектированием и разработкой нефтяных и газовых месторождений, а также с установлением режимов эксплуатации отдельных скважин, необходимо определить параметры, характеризующие свойства скважин и пластов: продуктивность скважин, коэффициент гидропроводности, подвижности, пьезопроводности и др. Коэффициент продуктивности добывающей скважины - отношение ее дебита Q к перепаду между пластовым и забойным давлением, соответствующими этому дебиту.  (1) (1)Размерность К зависит от выбранных размерностей Q: т/(сут  МПа) или м3/(сут МПа) или м3/(сут МПа). Данный коэффициент характеризует количество добываемой жидкости при изменении перепада давления на одну единицу. Он оценивает потенциальные добывные возможности скважины. МПа). Данный коэффициент характеризует количество добываемой жидкости при изменении перепада давления на одну единицу. Он оценивает потенциальные добывные возможности скважины.Коэффициент гидропроводности пласта:  (2) (2)его размерность м3/  ;. данный коэффициент характеризует гидропроводимость пласта в зависимости от значения проницаемости, толщины пласта и вязкости добываемой жидкости. ;. данный коэффициент характеризует гидропроводимость пласта в зависимости от значения проницаемости, толщины пласта и вязкости добываемой жидкости.Коэффициент подвижности:  (3) (3)данный коэффициент характеризует гидравлические свойства пласта и имеет размерность м2/(Па  с). с).Коэффициенты продуктивности скважин и гидропроводности пласта находятся в прямой зависимости:  (2π∙ε)/ln (2π∙ε)/ln (4) (4)Коэффициент пьезопроводности пласта 𝜒 характеризует его способность к передаче возмущений (изменений давления), вызываемых изменением режима эксплуатации скважин. Чем больше 𝜒, тем меньше при равных условиях время, в течение которого давление в точке наблюдения изменится вследствие изменения давления в другой скважине. Поэтому пьезопроводность характеризует скорость перераспределения пластового давления в условиях упругого режима. Для однородного пласта коэффициент пьезопроводности:  (5) (5)где  и и  - соответственно коэффициент сжимаемости жидкости и пласта, МПа-1; m - эффективная пористость; - соответственно коэффициент сжимаемости жидкости и пласта, МПа-1; m - эффективная пористость;  - коэффициент упругоемкости пласта, МПа-1. - коэффициент упругоемкости пласта, МПа-1.Размерность 𝜒при этом м2/с. для реальных пластов, насыщенных только жидкостью, пьезопроводность изменяется в широком диапазоне (от 10-2 до 102м2/с). Гидродинамическое совершенство отдельной скважины характеризуется ее приведенным радиусом  и коэффициентом гидродинамического совершенства и коэффициентом гидродинамического совершенства   (6.) (6.)Все эти параметры рассчитываются при обработке данных исследования пласта методом восстановления давления или методом установившихся отборов. 2 Гидродинамические методы исследования 2.1 Технология исследования скважин при неустановившихся режимах. Цель исследования заключается в оценке гидродинамического совершенства скважины, фильтрационных параметров и неоднородности свойств пласта по изменению давления, то есть в получении и обработке кривой изменения давления во времени. При этом значительно сокращаются затраты времени на исследование. Технология исследования состоит в измерении параметров работы скважины (дебита и забойного давления) при установившемся режиме, затем в изменении режима работы и последующем измерении изменения забойного давления в скважине. Забойное давление измеряют глубинным манометром. Исследования проводят в следующей последовательности. В скважину спускают скважинный манометр, который регистрирует на бланке изменение давления на забое во времени. После непродолжительной выдержки манометра на забое работающей скважины ее закрывают. 3. Через 2-3 часа пребывания манометра на забое его поднимают на поверхность и извлекают бланк записи изменения забойного давления во времени. Графические методы изображения результатов исследования. На кривой, записанной манометром (рис.6.2), выделяются следующие характерные точки и линии. Линия АВ отвечает нарастанию давления при спуске манометра в скважину. Линия ВС показывает забойное давление в скважине перед остановкой. Точка С соответствует остановке скважины. Линия СД характеризует изменение давления на забое скважины после прекращения в ней отбора. Расстояние от оси времени до точки Д определяет пластовое давление. Линия ДЕ показывает изменение давления при подъеме манометра.  Рисунок 3- Характерная кривая записи скважинным манометром изменения давления на забое скважин  Рисунок 4 -. Кривая восстановления забойного давления Так как экспериментальная кривая, снятая скважинным манометром, вычерчена в системе координат P-t, а теоретическое решение неустановившегося течения определяется зависимостью изменения давления от логарифма времени, полученную кривую перестраивают в новую систему координат P-lgt. Полученная кривая на этом графике носит название кривая восстановления забойного давления. Зависимость неустановившегося режима фильтрации описывается уравнением:  (7) (7)где Q - дебит скважины перед остановкой,  - приведенный радиус скважины, - приведенный радиус скважины,  - пьезопроводность пласта. - пьезопроводность пласта. Обработка результатов исследования. Для определения входящих в уравнение 6.6 гидродинамических параметров формулу записывают в виде:  (8) (8)где  (9) (9) (10) (10)Эта формула отражает уравнение прямой линии в полулогарифмических координатах  P-lgt, наклоненной к оси абсцисс под углом а и отсекающий на оси ординат отрезок А (рис. 4). Коэффициент i равен тангенсу угла а и называется уклоном прямой. Для нахождения i на полученной прямой на рис. 6.3 выбирают две любые точки, находят их координаты и рассчитывают i по формуле: P-lgt, наклоненной к оси абсцисс под углом а и отсекающий на оси ординат отрезок А (рис. 4). Коэффициент i равен тангенсу угла а и называется уклоном прямой. Для нахождения i на полученной прямой на рис. 6.3 выбирают две любые точки, находят их координаты и рассчитывают i по формуле: (11) (11)Дальше вычисляют: гидропроводность  (12) (12)проницаемость  (13) (13)коэффициент подвижности  (14) (14)где m - коэффициент пористости;  и и  - коэффициенты сжимаемости и породы. - коэффициенты сжимаемости и породы.Приведенный радиус скважины  (15) (15)2.2 Технология исследования скважин при установившихся режимах. Последовательность проведения исследований 1. Устанавливают несколько режимов работы скважины (обычно не менее 4 режимов - для построения индикаторной диаграммы и качественной интерпретации графика). Как правило, это достигается принудительным изменением дебита скважины и для каждого дебита определяют Рзаб (ΔР). Для газовых скважин - это установление штуцеров различного диаметра на устье скважины. Для нефтяных скважин: а) установление штуцеров на устье скважины в выкидной линии при фонтанном и артезианском способе эксплуатации; б) изменение режима работы погружных насосов при механизированном способе эксплуатации. Изменение режима эксплуатации ШСНУ можно достигнуть: изменением длины хода полированного штока (/); изменением числа качаний балансира (n); одновременным изменением длины хода штока и числа качаний. ; На скважинах, оборудованных ЭЦН, изменение режима эксплуатации производится чаще всего уменьшением или увеличением устьевого противодавления путем смены штуцера или прикрытием задвижки на выходе. Дебит и давление измеряют в конце периода стабилизации. После этого скважину переводят на новый режим. Режим эксплуатации нагнетательных скважин изменяют с помощью регулирующих устройств на насосной станции, а забойное давление определяют по манометру, установленному на устье. 2. Замеряют необходимые значения параметров. При исследовании замеряют на каждом установившемся режиме: дебит нефти (газа); пластовое давление; забойное давление; количество выносимого песка; количество выносимой воды; газовый фактор продукции скважины. Дебит нефти на устье скважины измеряют объемным методом 0= V/t путем подачи нефти в специальные измерительные емкости или на автоматизированные групповые замерные установки (АГЗУ) «Спутник». Пластовое давление - определяют как средневзвешенное по всему пласту путем замера давления в пьезометрических, простаивающих и других скважинах. Забойное давление в нефтяных скважинах можно определить двумя путями: 1) прямым - с использование регистрирующих дистанционных манометров (более точный); 2) расчетным - гораздо сложнее, т.к. сложный характер течения жидкости в НКТ, изменяется плотность жидкости по стволу скважины при ее разгазировании, осуществляется движении двухфазной ( жидкость+газ) смеси в НКТ и т.д.; значения Рзаб получаются менее точны. По результатам исследований заполняют таблицу.  2.3 Построение индикаторных диаграмм По результатам исследований строят графики зависимости дебита скважины от забойного давления Рзаб или от депрессии (ΔР=Рпл-Рзаб), называемые индикаторными диаграммами (ИД). Индикаторные диаграммы добывающих скважин располагаются ниже оси абсцисс, а водонагнетательных - выше этой оси. Если процесс фильтрации жидкости в пласте подчиняется линейному закону, т. е. индикаторная линия имеет вид прямой, зависимость дебита гидродинамически совершенной скважины от депрессии на забое описывается формулой Дюпюи:  , (16) , (16)где Q – дебит скважины, см3/с; к – проницаемость продуктивного пласта, мкм2; Рпл, Рзаб – пластовое и забойное давление, кгс/см2; h – толщина пласта, см; μ – вязкость жидкости, мПа*с, Rк и rс – радиус контура питания и радиус скважины, м. Индикаторнаям диаграмма Q = f(Pзаб) предназначена для оценки величины пластового давления, которое можно определить путем продолжения индикаторной линии до пересечения с осью ординат (рис. 5.2). Это соответствует нулевому дебиту, т. е. скважина не работает и Рзаб стремится к Рш,=Рк. Индикаторная диаграмма Q=f(ΔР) (рис. 5) строится для определения  (17) (17)коэффициента продуктивности скважин К. По коэффициенту продуктивности можно вычислить другие параметры пласта: коэффициент гидропроводности  (18) (18) проницаемость пласта в призабойной зоне  (19) (19)Реальные индикаторные диаграммы не всегда получаются прямолинейными (рис.5.7). Искривление индикаторной диаграммы характеризует характер фильтрации жидкости в призабойной зоне пласта. Искривление индикаторной линии в сторону оси Δр означает увеличение фильтрационных сопротивлений по сравнению со случаем фильтрации по закону Дарси. Это объясняется тремя причинами: - превышением скорости фильтрации в ПЗП критических скоростей при которых линейный закон Дарси нарушается (V>Vкр); - образованием вокруг скважины области двухфазной фильтрации (нефть+газ) при Рзаб<Рнас; чем меньше Рзаб, тем больше радиус этой области; - изменением проницаемости и раскрытости микротрещин в породе при изменении внутрипластового давления вследствие изменения Рзаб.

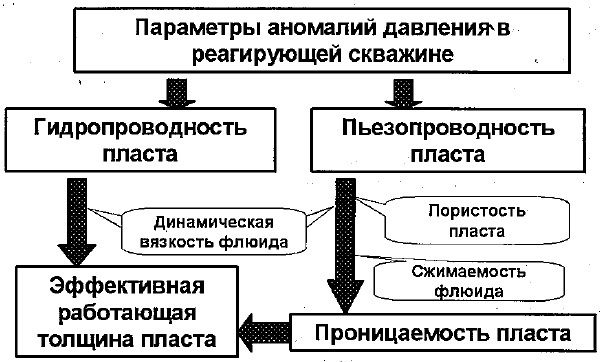

2.4 Технология проведения гидропрослушивания Гидропрослушивание относится к классу межскважинных гидродинамических исследований и проводится с целью определения гидродинамической связи между скважинами по исследуемому пласту и оценки гидродинамических параметров пласта. Технология гидропрослушивания предполагает синхронное проведение работ в нескольких скважинах, В одной из скважин (возмущающей) меняют режим работы, в остальных (реагирующих) фиксируют связанное с этим изменение давления. Возмущающей может быть действующая, либо простаивающая добывающая, либо нагнетательная скважина. До начала исследований действующая скважина должна работать на постоянном режиме не менее 10-15 суток, простаивающая не должна эксплуатироваться в течение этого же срока. Нагнетательная скважина должна быть либо предварительно выключена, либо работать в стабильном режиме. Возмущение состоит в изменении состояния скважины (при остановке, пуске, изменении дебита). Достаточность возмущения подтверждается обязательным специальным расчетом или оценкой характера взаимодействия скважин с помощью гидродинамического моделирования (например, с помощью программ «Well Test» или «Saphir»). Реагирующими могут быть пьезометрические, простаивающие и специально остановленные добывающие скважины вблизи возмущающей скважины. Реагирующие скважины должны простаивать перед исследованиями не менее 10-15 суток. При выборе реагирующих скважин должны обязательно соблюдаться условия: - возможность спуска манометра под уровень жидкости; - наличие связи скважины с пластом. В длительно простаивающих скважинах перед установкой в них контрольно-измерительной аппаратуры должны быть выполнены специальные исследования по оценке сообщаемое™ ствола с вмещающим пластом путем долива жидкости или способом «оттатрывания». В скважинах с загрязненным забоем перед ГДП необходимо выполнить дополнительные работы по его очистке. В реагирующих скважинах проводится непрерывная запись кривых изменения давления на забое во времени. Регистрация давления начинается не менее, чем за сутки до изменения режима работы возмущающей скважины, и продолжается в течение расчетного времени реагирования. Оценка фильтрационных параметров пластов по результатам гидропрослушивания При интерпретации результатов гидропрослушивания применимы те же подходы, которые используются для ГДИС в целом. Основная специфика интерпретации этого вида гидродинамических исследований состоит в том, что изменение давления в реагирующей скважине (аномалию ГДП) наблюдают на фоне общих изменений давления, вызываемых разработкой части или даже всей залежи. Обнаружение аномалии ГДП в реагирующей скважине свидетельствует о ее гидродинамической связи с возмущающей скважиной. Скорость нарастания и величина аномалии определяются параметрами исследуемого пласта. По результатам ГДП возможна раздельная (независимая) оценка средних значений гидропроволности и пьезопроводности пласта. Это позволяет рассчитать среднюю работающую толщину пласта – то есть толщину, по которой происходит движение флюида по пласту на момент исследования. Это очень важная информативная возможность метода, отличающая его от других модификаций ГДИС на рисунке  Рисунок 6 – Оценка проницаемости и эффективной работающей толщины пласта по результатам гидропрослушивания 1 2 |