металлургия алюминия. 1. Основные этапы развития алюминиевой промышленности. 2

Скачать 122.54 Kb. Скачать 122.54 Kb.

|

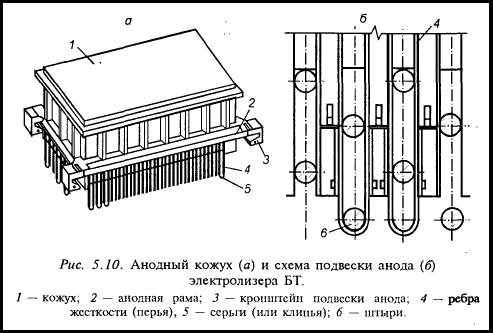

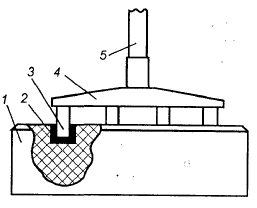

Содержание1.Основные этапы развития алюминиевой промышленности. 2 2.Конструкция электролизеров с обожженными анодами, их развитие и перспективы. 5 Список использованных источников 11 1.Основные этапы развития алюминиевой промышленности.Несмотря на широкую распространенность металла в природе, алюминий до конца XIX века принадлежал к числу редких металлов и в промышленных объемах не производился ни в России, ни за рубежом. Зарождение российской алюминиевой промышленности относится к 1910-1912 годам. В Санкт-Петербурге профессор П.П. Федотьев начал получать в лабораторных условиях алюминий из получаемого здесь же глинозема. Лишь в конце 20-х годов XX века о П.П. Федотьеве вспомнили руководители партии большевиков. Спустя три года после создания "Алюминстроя", его пригласили в ленинградский областной совет и дали задание продолжить дореволюционные опыты на заводе "Красный выборжец". В то время все сырье и материалы в то время использовались только отечественные. По прошествии четырех месяцев после начала опытных работ были получены восемь килограммов алюминия, который не уступал лучшим мировым образцам по своему качеству. Результатами научных изысканий в области производства алюминия через некоторое время заинтересовались в западноевропейских странах. Зная, что производство глинозема представляет собой достаточно сложный и капиталоемкий процесс, советские инженеры нашли применение своим достижениям во Франции. Первый алюминий в промышленных масштабах был получен и разлит в СССР на Волховском алюминиевом заводе 14 мая 1932 года. В этом году на заводе было выпущено 855 тонн алюминия. Этот день принято считать днем рождения советской алюминиевой промышленности. Через год первую продукцию дал Днепровский алюминиевый завод на Украине. Несмотря на то, что в последующие годы эти заводы неуклонно наращивали объемы производства, полностью удовлетворить растущие потребности экономики они не могли. В стране развернулось строительство новых предприятий. В 1938 году был введен в эксплуатацию Тихвинский глиноземный завод мощностью 40 тыс. тонн продукции в год (в настоящее время Бокситогорский глиноземный завод), а в 1939 году приступил к работе Уральский алюминиевый завод, способный производить 70 тыс. тонн глинозема и 25 тыс. тонн алюминия в год. Великая Отечественная война дала толчок индустриальному развитию восточных регионов страны. Столкнувшись с угрозой оккупации значительной части территории государства, советское руководство распорядилось провести беспрецедентную по масштабам эвакуацию промышленных предприятий. Основное оборудование Волховского и Тихвинского заводов было демонтировано и вывезено на Урал и в Западную Сибирь, где его использовали для строительства Богословского и Новокузнецкого алюминиевых заводов (НкАЗ). В 1943 году на НкАЗе был получен первый сибирский алюминий, а через два года в День Победы - 9 мая 1945 года Богословский алюминиевый завод выплавил свой первый алюминий. В послевоенные годы потребности советской экономики в стратегической металлопродукции продолжали расти, что способствовало интенсивному развитию алюминиевой промышленности. В 50-е годы были введены в эксплуатацию Кандалакшский (1951 год), Надвоицкий (1954 год) и Волгоградский (1959 год) алюминиевые заводы, а также Белокалитвинское металлургическое производственное объединение (БКМПО, 1954 год), специализирующееся на выпуске различной продукции из алюминиевых сплавов. В 1960 году состоялся пуск Самарского металлургического завода - крупнейшего в Европе производителя полуфабрикатов и готовых изделий из алюминия. Одновременно с алюминиевыми и перерабатывающими заводами в СССР велось строительство глиноземных предприятий. В 1959 году был запущен Пикалевский завод - комплексное предприятие по переработке кольских нефелиновых концентратов, в 1964 году приступил к работе Павлодарский завод (Казахстан), в 1970 году выпустил первую партию продукции Ачинский глиноземный комбинат. В 60-е и 70-е годы в непосредственной близости от крупнейших ГЭС - источников дешевой энергии - были построены Иркутский, Красноярский и Братский алюминиевые заводы. В этот же период были введены в эксплуатацию Красноярский металлургический завод, Павлодарский алюминиевый завод и Дмитровский опытный завод алюминиевой консервной ленты. В условиях ускоренного роста производства алюминия и неразвитости отечественной сырьевой базы российским металлургам пришлось закупать глинозем за рубежом: в Гвинее, Индии и других регионах. Первым предприятием отрасли, спроектированным для работы с высококачественным привозным сырьем, стал Николаевский глиноземный завод (Украина). Построенный в 1980 году, НГЗ изначально осуществлял переработку африканских бокситов. В 1985 году вступил в строй Саяногорский алюминиевый завод, оснащенный современными технологиями и оборудованием. Вместе с тем успехи, достигнутые алюминиевой промышленностью в советское время, с распадом СССР оказались под угрозой. В начале 90-х годов экономический спад и политическая нестабильность, с которыми страна столкнулась при переходе к рынку, нанесли сокрушительный удар по российской алюминиевой промышленности. Гиперинфляция и отмена бюджетного финансирования обескровили отрасль. Оборотные средства предприятий, номинированные в рублях, уменьшались с каждым днем. В условиях полного безденежья алюминиевые заводы с трудом справлялись с выполнением повседневных задач. Многомесячные задержки в выплате заработной платы вынуждали квалифицированные кадры массово увольняться с предприятий. Производственный процесс был парализован из-за масштабного воровства. Рабочие, измученные долгим отсутствием заработной платы, выносили с заводов все, за что можно было бы получить хоть какие-то деньги. После распада СССР также обострилась проблема обеспечения отрасли сырьем. Глиноземные заводы, расположенные в Украине, Казахстане и Азербайджане оказались в зарубежных государствах. Российские предприятия могли удовлетворить потребности алюминиевых заводов в сырье лишь на 40%. Экономика "шоковой терапии" больно ударила по военно-промышленному комплексу и машиностроению, которые потребляли большую часть продукции отечественных производителей алюминия. К 1994 году потребление алюминия в России снизилось до 2 кг на душу населения, тогда как, например, в 1990 году этот показатель составлял 17 кг. В результате алюминиевая промышленность оказалась в кризисе, единственным выходом из которого могла стать переориентация отрасли на внешние рынки. В начале 90-х годов западные компании начали устанавливать контроль над российскими алюминиевыми заводами. Так, с 1991 года завоевывает позиции на Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ) швейцарская трейдинговая компания Marc Rich. В 1992 году Братский алюминиевый завод (БрАЗ) попадает в сферу влияния формирующейся британской Trans World Group (TWG), возглавляемой братьями Рубен.активно лоббировала внедрение в России известной во всем мире схемы по переработке на давальческих условиях импортного глинозема с последующим вывозом алюминия из страны. С разрешения российского Правительства импорт глинозема и экспорт произведенного из него алюминия осуществлялись беспошлинно. При такой схеме размер прибыли TWG при реализации алюминия на западных биржах составлял около 200 долларов США с тонны металла, в то время как нормальный уровень прибыли на Западе не превышал 5 долларов. В результате TWG быстро вошла в тройку крупнейших игроков на Лондонской бирже металлов. В 1993 году началась массовая приватизация российской алюминиевой промышленности. В течение нескольких лет у предприятий появляются частные владельцы., интересы которой в России представляли братья Лев и Михаил Черные, занимала доминирующие позиции: к 1996 году компания контролировала более 40% российской алюминиевой отрасли. К тому времени TWG владела крупными пакетами акций Братского, Красноярского и Саяногорского алюминиевых заводов, Новосибирского электродного завода и Ачинского глиноземного комбината. В сферу влияния TWG также попал глиноземный завод в Павлодаре (Казахстан). [19] Другими заметными участниками российской алюминиевой отрасли были: .AIOC - американская трейдинговая компания, выкупившая пакет акций КрАЗа у Marc Rich; 2.Компания РИАЛ - контролировала Волгоградский и Кандалакшский алюминиевые заводы; .Компания МИКОМ - установила контроль над Новокузнецким алюминиевым заводом; .Компания "Ренова" - контролировала Иркутский и Уральский алюминиевые заводы; .Компания "Алюминпродукт" - имела пакет акций Саяногорского алюминиевого завода (СаАЗа). К середине 1998 года была создана группа "Сибирский алюминий", которая выросла в крупнейшую в отрасли вертикально-интегрированную структуру, располагающую не только мощной производственной базой, но и собственной сбытовой сетью и имеющую устойчивые кооперационные связи с ведущими западными компаниями - Reynolds Metals Company (США), FATA Group (Италия) и др. Одновременно с формированием "Сибирского алюминия", а затем и РУСАЛа, в России создавался второй отечественный вертикально-интегрированный холдинг по производству алюминия. В результате объединения акционерных капиталов Иркутского и Уральского алюминиевых заводов в 1996 году была создана Сибирско-Уральская алюминиевая компания (СУАЛ), в которую в 2000 году вошли также Богословский и Кандалакшский алюминиевые заводы. В 1998 году позднее СУАЛ купил 90% акций Надвоицкого алюминиевого завода и объединил активы с компанией СевЗапПром. В результате слияния количество заводов, принадлежавших СУАЛу, увеличилось до 19; в состав компании вошли Волховский, Волгоградский алюминиевые заводы и Пикалевский глиноземный завод. В 2003 году на долю компании приходилось 65% глинозема (около 2 млн. тонн) и 25% (850 тыс. тонн) первичного алюминия, производимых в России. В 2005 году СУАЛ приобрел Запорожский алюминиевый комбинат на Украине, ставший первым активом компании за пределами Российской Федерации. Таким образом, к началу третьего тысячелетия в России появились две мощные компании, занимающие весомые позиции на международном алюминиевом рынке. В 2007 году процесс консолидации российской алюминиевой отрасли был завершен. В результате слияния алюминиевых и глиноземных активов Компании РУСАЛ, занимавшей третье место в мире по производству алюминия, Группы СУАЛ, входившей в десятку ведущих мировых производителей алюминия, и глиноземных активов швейцарской компании Glencore была создана Объединенная компания "Российский алюминий" - крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема. На долю ОК "РУСАЛ" в 2007 году приходилось около 12,5% мирового рынка алюминия и 16% глинозема. ОК "РУСАЛ" производил 4,2 млн. тонн алюминия и 11,3 млн. тонн глинозема в год. В 2008-2009 гг. произошел глубокий спад потребления алюминия не только в России, но и во все мире. По прогнозам в 2010 году Россия и станы СНГ начнут выходить из кризиса. Планируется, что темпы роста потребления алюминия увеличатся на 37% в 2010 г. и на 39% в 2011 г., что будет означать восстановление потребляющих крылатый металл отраслей. В 2009 году совокупный объем производства первичного алюминия ОК "РУСАЛ" составил 3,946 млн. тонн, совокупный объем производства глинозема - 7,278 млн. тонн. В первом полугодии 2010 года значение данных показателей - 1,996 млн. тонн и 3,712 млн. тонн соответственно. Таким образом, алюминиевая промышленность - это динамично развивающаяся отрасль цветной металлургии, которая имеет богатую историю и большие перспективы успешного развития в будущем. 2.Конструкция электролизеров с обожженными анодами, их развитие и перспективы.Анод электролизера предназначен для подвода тока в междуполюсное пространство для осуществления процесса электролиза. Анодное устройство состоит из: угольного анода: подъемного механизма, служащего для перемещения анода по мере его сгорания или при выливке металла из ванны; ошиновки: опорной конструкции, которая может монтироваться на катодном кожухе или на специальных стойках, опирающихся на фундамент. Самообжигающиеся и обожженные аноды. По типу анода все электролизеры подразделяются на два больших класса: электролизеры с обожженными анодами (OA) и элект ролизеры с самообжигаюшимися анодами (СОА). По способу подводу тока к самообжигающимся анодам они подразделяют ся на аноды с боковым (БТ) и верхним (ВТ) токоподводом. Современные электролизеры с OA оснащены верхним токо подводом, но на заре развития алюминиевой промышленности использовались электролизеры с непрерывными предваритель но обожженными блочными анодами, к которым ток под водился сбоку. Анодное устройство — самый сложный в конструктивном отношении узел электролизера, и поэтому здесь приведены лишь основные сведения об устройстве и особенностях техно логии. Подробнее об анодах можно прочитать в многочислен ных источниках, посвященных этим вопросам. Электролизеры небольшой мощности вплоть до начала 30-х годов были оснащены одним или несколькими предварительно обожженными анодами, которые по мере сгорания заменялись новыми. В начале 30-х годов начался новый этап в развитии конструкций электролизеров, когда, используя патент Содер-берга, были созданы самообжигающиеся аноды, число которых на ванне доходило до трех. Но в настоящее время элект ролизеры с самообжигаюшимися анодами оснащены одним анодом, сила тока на которых достигает 160 кА. В алю миниевой промышленности СНГ этот тип электролизеров доминирующий, и на них производится более 60 % всего первичного алюминия. Первой промышленной конструкцией с самообжигаюши мися непрерывными анодами были электролизеры, ток к аноду которых подводился сбоку стальными штырями, забитыми в неспеченную его часть. Эта конструкция (БТ), непрерывно совершенствуясь, начала конкурировать с электролизерами с обожженными анодами (OA) и получила широкое распростра нение благодаря значительно меньшим капитальным и эксплу атационным затратам. Электролизерами этого типа оснащены все российские алюминиевые заводы, введенные в эксплуа тацию до конца 50-х годов: Уральский (УАЗ), Новокузнецкий (НКАЗ, цех № I), Богословский (БАЗ), Кандалакшский (КАЗ) и Надвоицкий (НАЗ). В настоящее время электролизе ры БТ работают на силе тока до 90 кА. Однако трудозатраты при обслуживании анодов БТ с рос том силы тока непропорционально возрастали, что привело к созданию новой конструкции анода, ток к которым подводится сверху через вертикальные, периодически переставляемые штыри. Конструкция электролизера с верхним токоподводом (ВТ) в России начала широко применяться с конца 50-х годов и ими оснащены Новокузнецкий (НКАЗ, цех № 2), Волгоградский (ВгАЗ), Иркутский (ИркАЗ), Красноярский (КрАЗ) и Братский (БрАЗ) алюминиевые заводы. В настоящее время на российских заводах такие электролизеры работают на силе тока до 160 кА. Переход на электролизеры с анодами Содерберга способст вовал удешевлению производства алюминия, так как были исключены дорогостоящие переделы прессования и обжига анодов. Но вместе с тем появился новый источник выделения вредностей в атмосферу — смолистые вещества из анода. Параллельно с развитием конструкций электролизеров со вершенствовалось и производство обожженных анодов, приме нение которых предпочтительнее из-за отсутствия на них выбросов смолистых веществ и меньшего расхода электро энергии. Кроме того, одним из основных достоинств элект ролизеров с OA является возможность увеличения силы тока, что в сочетании с указанными преимуществами делает приме нение этой системы ванн наиболее перспективной. Сейчас в России электролизеры с OA установлены в двух корпусах КрАЗа и полностью оснащены Волховский (ВАЗ) и Саянский (СаАЗ) алюминиевые заводы, причем на последнем успешно работают электролизеры на силу тока 255 кА и прошли испы тания ванны на 300 кА. Начата установка таких электролизе ров на УАЗе и НАЗе. Рассмотрим конструкцию самообжигающегося анода с бо ковым токоподводом (рисунок 5.9). Такие аноды формуются из анодной массы, которая состоит из различных по размерам частиц электродного кокса (пекового или нефтяного), и в качестве связующего используется каменноугольный пек, явля ющийся продуктом переработки каменноугольной смолы — побочного продукта в производстве кокса. Состав, техно логические характеристики анодной массы подробно рассмот рены во многих источниках. Брикеты анодной массы загружаются в обечайку (на рисунке 5.9 не показана), которая изготавливается из алюминиево го листа толщиной до 1 мм и вставляется внутрь анодного кожуха до подины. Под действием тепла, выделяющегося в процессе электролиза, анодная масса расплавляется и заполня ет все внутреннее пространство обечайки. Нижняя часть анода за счет высокой температуры превращается в спеченный токопроводящий монолит 1 высотой в центре анода 900— 1300 мм, а его верхняя граница (конус спекания) имеет темпе ратуру около 600 DC, при которой пек полностью превращается в кокс. Выше конуса спекания расположена зона 2, в которой происходит коксование пека с образованием полукокса, и температура ее верхней поверхности составляет около 400 РС. Над этой зоной расположена жидкая анодная масса 3 (ЖАМ), высота которой достигает 400—600 мм, а температура се повер хности находится в пределах 90—140 °С. Рисунок – 5.9. Схема самообжигаюшегося анода с боковым токоподводом. 1 - спеченная часть апола; 2 - полусискшаяся масса; 3 — жидкая анодная масса; 4 - анодная рама; 5 — ребра; б — штыри; 7 - сережки или клинья. Ток к самообжигаюшимся анодам подводится с помощью токопроводящих штырей, установленных сбоку (БТ) или свер ху (ВТ). Самообжигающиеся аноды вне зависимости от типа подвода тока имеют три зоны, но у конструкции анодного кожуха, системы токоподвода и эксплуатации анодов есть свои особенности, которые рассматриваются ниже. Основным недо статком СОЛ является наличие в них жидкого пека, из которого даже при относительно невысокой температуре (70— 100 °С) выделяются смолистые соединения,содержащие полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), и неко торые из них (особенно бенз(а)пирен) обладают канцероген ными свойствами. Это — одна из основных причин на метившейся тенденции к переходу на обожженные аноды. Обожженные аноды изготавливаются из того же сырья, что и СОА, но содержат несколько меньше пека.Анодное устройство элект ролизера с обожженными анодами состоит из расположенных в два ряда отдельных блоков, общее количество которых определяется силой тока. Эти аноды более электропроводны, чем СОА, и при их эксплуатации не выделяются смолистые соединения, поскольку они предварительно удаляются в про цессе обжига анодов в специальных печах. Получение алюминия электролизом криолитоглиноземного расплава связано не только с большим расходом электро энергии, но и со значительным расходом угольных анодов (420—575 кг/т алюминия), что составляет 20—25 % себестои мости алюминия. Отечественными и зарубежными исследова телями уделяется большое внимание созданию не расходуемых анодов, большие промышленные эксперименты по соз данию инертных анодов проводятся за рубежом . Инертный анод должен удовлетворять следующим основным требованиям: обладать термической стойкостью и не растворят ся в расплаве О>торидов при температуре до 1000 °С; иметь хорошую электрическую проводимость, быть коррозионно стой ким и не загрязнять алюминий примесями. Многие фирмы предлагают изготавливать анод на основе SnOj с добавками различных оксидов: в частности, фирма "Алюсюисс" предлагает использовать оксиды меди или сурьмы в количестве 0,5—2,0 % для повышения механической прочности и электрической проводимости, в результате чего электросопротивление анода может составить 0,004 Ом см. В одном из институтов Китая на электролизерах с инертными анодами на базе Sn02 с добавками Fe203, CuO, SbO, получен выход по току около 90 %, а падение напряжения в аноде при плотности тока около 1 А/см3 составило всего 0,25 В. В Технологическом институте алюминиевой промышленности в Норвегии проводились испытания инертных анодов на основе SnO, с добавками 2 % Sb?03 и из смеси порошков феррита никеля и меди, но степень коррозии таких анодов оказалась неудовлетворительной. Поиски в этом направлении продолжа ются в исследовательских центрах ведущих компаний мира и, учитывая уже полученные результаты, этим анодам принад лежит будущее. В настоящее же время в отечественной и зарубежной практике используются электролизеры с анодами БТ, ВТ и OA.  Аноды с верхним токоподводом (ВТ). Электролизеры с анодами ВТ работают на силе тока до 175 кА и являются в России доминирующей конструкцией — на них получают более 60 % всего алюминия. Анодное устройство электролизера ВТ (рис. 5.11) представляет собой угольный анод б, сформирован ный внутри анодного кожуха 5. В нижней части анодного кожуха расположен газосборный колокол, под которым со бираются выделяющиеся при электролизе газы. Внутрь анод ного кожуха — в отличие от анодов БТ — не вставляется обечайка, а анод формуется непосредственно в стальном кожу хе. Кожух вместе с анодом по мере его сгорания опускается, и во избежание подплавления газосборных колоколов кожух периодически поднимается при помощи вспомогательного ме ханизма, который смонтирован на той же конструкции, что и анодная ошиновка. При средней скорости сгорания анода 1,5 см в сутки перетяжку анодного кожуха желательно осуще ствлять не реже одного раза в двое суток. Проведены испы тания, и на некоторых сериях смонтированы автоматические устройства, позволяющие поднимать анодный кожух ежедневно, что улучшает качество боковой поверхности анода, а также герметизацию корки и снижает выбросы газов в атмосферу. В анодный кожух 5 загружается анодная масса 4, а подвод тока к аноду осуществляется составными штырями 3 диамет ром 120-128 мм, расположенными, как правило, в четыре ряда и на двух горизонтах. По мере сгорания анода штыри, нахо дящиеся на нижнем горизонте, извлекаются из тела анода, а в образовавшиеся подштыревые отверстия затекает жидкая анод ная масса 8. В результате воздействия высокой температуры (особенно в нижней части анода) коксование жидкой массы идет с большой скоростью, что, с одной стороны, приводит к выделению большого количества летучих соединений, ухудша ющих атмосферу в корпусе, а с другой — качество образующе гося вторичного анода 7 намного хуже основного анода — он очень порист, механически не прочен и имеет низкую элек трическую проводимость. Несмотря на то что суммарная пло щадь поперечного сечения штырей составляет около 4 % площади анода, площадь вторичного анода значительно превы шает эту величину (за счет окисления вторичного анода диоксидом углерода), из-за чего качество подошвы анода с ВТ заметно хуже, чем у анодов с ВТ. Именно это обстоятельство приводит к образованию большого количества угольной пены, а расход анода с ВТ примерно на 35—60 кг/т алюминия выше, чем на анодах с БТ. Анодные штыри в настоящее время выполняют состав ными — верхняя часть, которая с помошью зажима 2 (см рисунок 5.11) контактирует с анодной шиной /, изготавливается из алюминия, а нижняя, которая запекается в теле анода, стальная. Это позволяет снизить потери энергии в штырях и улучшить распределение магнитного поля в аноде вследствие магнитного разрыва, образованного алюминиевыми штангами. Но и до настоящего времени находятся в эксплуатации штыри, полностью выполненные из стали, но имеющие в верхней части приваренный сектор из медной пластины для улучшения контакта межу анодной шиной и штырем. Общее количество штырей зависит от силы тока и обычно составляет 64—72 шт. Общая длина анодных штырей равна 2000—2500 мм, а длина токоведущей части зависит от положения анодной рамы. Рисунок – 5.11.Схематическое устройство анода с ВТ. 1 — анодная ошиновка; 2- анодные зажимы; 3— составные штыри; 4 — брикеты анодной массы; 5 -анодный кожух; 6– обожженная часть анода; 7 — вторичный анод; 8— анодная масса. Анодное устройство с обожженными анодами состоит из двух рядов анодных блоков, ширина и длина которых на современных электролизерах достигают 700 и 1450 мм соответ ственно. Высота блока обычно не превышает 600 мм. Общее количество блоков зависит от силы тока. В процессе производ ства в анодном блоке 1 (рисунок 5.12) выполняют цилиндрические гнезда, в которые вставляют и заливают чугуном 2 стальные токоподводящие ниппели 3, соединенные сверху стальным кронштейном 4. К последнему присоединя ется алюминиевая штанга 5, которая винтовым зажимом прижимается к анодной шине. Таким образом, токоподводящая штанга одновременно выпол няет и роль несущей конструкции. Методы крепления штанги к кронштейну различны: сварные, сборные болтовые, клино вые и т.п. Количество ниппелей зависит от длины блока и обычно составляет 2—4 шт. Глубина гнезда в блоке имеет большое значение, так как от нее зависят перепад напряжения в этом контакте и высота несгоревшей части анода (огарок), т.е. расход анодов. Ее глубина тем больше, чем дороже электро энергия, но обычно составляет около 100 мм. Ввиду небольшой высоты и высокой температуры (аноды на ваннах с OA утепляют, полностью засыпая их сверху глиноземом) перепад напряжения и окисляемость поверхности в таком аноде меньше, чем на СОА, что является одним из решающих преимуществ электролизеров с OA.  Рисунок – 5.12. Анодный блок. 1 — угольный обожженный блок: 2 — гнездо с чугунной заливкой: 3 — токоподводящий ниппель: 4 — кронштейн; 5 — алюминиевая несущая и токоподводящая штанга. Анодная рама и ее перетяжка. Анодная рама является важнейшим элементом анодного устройства, несушим всю массу анода, которая на современных ваннах достигает почти 100 т. На всех типах электролизеров анодная рама вместе с подъемными механизмами монтируется на опорной конст рукции, которая, в свою очередь, опирается на катодный кожух, а в двухэтажных корпусах может монтироваться также и на специальных стойках, закрепленных на своих фундамен тах. На электролизерах с БТ на раме крепится только анод, а на электролизерах с ВТ и ОЛ на раме монтируется также анодная ошиновка, и поэтому она перемещается вместе с рамой. В некоторых конструкциях анодная ошиновка служит и анодной рамой. При выливке металла и по мере сгорания анода рама вместе с анодом перемешается вниз до крайнего нижнего положения, а затем должна быть поднята вверх — эта опе рация на практике носит название перетяжки анодной рамы. При выполнении данной операции анод должен оставаться на месте. Рассмотрим последовательность перетяжки анодной ра мы на электролизерах разных типов. Перетяжка рамы на электролизерах с БТ. На элект ролизерах этого типа подвеска анодной рамы к опорной конструкции, как правило, осуществляется через полиспастный механизм. Масса анода с БТ передается на анодную раму следующим образом (см. рис. 5.9). Штыри б, расположенные на нижнем горизонте, опираются на серьги 7, которые через специальные прорези подвешены к ребрам 5. На некоторых заводах вместо сережек применяют клинья, которые вставляются в прорези ребер. Таким образом, масса анода через серьги (или клинья) передается на анодную раму. Когда рама опускается до крайнего нижнего положения анод с помощью нескольких (8—10 штук) временных тяг (типа талрепа) подвешивают к опорной конструкции. Для этого один конец тяги закрепляется за головку штыря, расположенного во втором ряду, а второй — за крюк, закрепленный на опорной конструкции через электроизоляционные прокладки. Затем, поочередно натягивая талрепы, подвешивают анод на времен ные тяги и извлекают сережки (или клинья). После этого устанавливают серьги под второй ряд штырей, включают ме ханизм подъема анода и начинают подъем анодной рамы, а анод при этом висит на временных тягах. Когда рама под нимется настолько, чтобы серьги вплотную подошли ко второ му ряду штырей, проверяют и при необходимости поправляют серьги или клинья, убеждаются (по натяжке талрепов), что масса анода воспринята анодной рамой и только после этого демонтируют временные тяги. Перетяжка рамы на электролизерах с ВТ. Подъем рамы из крайнего нижнего положения выполняют с помощью основ ного механизма подъема анода при одновременной работе вспомогательного механизма. Основной механизм смонтирован на опорных стойках и служит для перемещения анода и подъема анодной рамы, а вспомогательный механизм, располо женный на анодной раме, — для подъема анодного кожуха и поддержания в неизменном положении анода при подъеме анодной рамы. Скорость перемещения основного и вспомога тельного механизмов одинакова Подъем анодной рамы дол жен производиться до перестановки штырей. При перетяжке анодной рамы анод подвешивают на анод ном кожухе, причем могут быть использованы два варианта. Временные зажимы (16—18 штук) устанавливают на анодных штырях над специальными площадками, расположенными на анодном кожухе, и надежно закрепляют их. Если при этом ослабить контактные зажимы, прижимающие токоведущие штыри к анодной шине, анод не просядет, так как будет висеть на временных зажимах. Второй вариант заключается в том, что на анодный кожух устанавливается переносной пор тал, к верхней части которого с помощью тяг закрепляются штыри. И в этом случае, при ослаблении контакта между анодной шиной и штырями, анод не просядет, поскольку будет висеть на временных тягах. После подвески анода одним из рассмотренных способов зачитают контактную часть штыря на высоту от существующе го положения до места нового контакта штыря с анодной ошиновкой, ослабляют все зажимы, прижимающие штыри к анодной ошиновке, и одновременно включают основной и вспомогательный механизмы. Основной механизм перемещает анодную раму вверх, а вспомогательный — анодный кожух вниз. Но, так как вспомогательный механизм расположен на движущейся вверх анодной раме, положение анодного кожуха по отношению к неподвижному катодному устройству будет оставаться неизменным. В процессе перемещения анодной рамы контакт между штырем и анодной шиной будет сколь зящим и поэтому возможны на некоторых штырях искрения. После подъема рамы в крайнее верхнее положение надеж но затягивают контактные зажимы, а затем демонтируют вре менные зажимы или переносные порталы. Список использованных источников

|