Нефтяные битумы. Основные показатели качества нефтяных битумов. 1. Показатели, характеризующие качество нефтяных битумов и методы их определения

Скачать 138.12 Kb. Скачать 138.12 Kb.

|

|

1. Показатели, характеризующие качество нефтяных битумов и методы их определения Основные свойства нефтяных битумов, определяющие их пригодность к применению в народном хозяйстве- малое изменение пластичности при изменении температуры; высокие вязкость и цементирующая способность; стабильность и долговечность; теплостойкость (высокая температура размягчения), обеспечивающая сохранение необходимой прочности сооружений и изделий летом; упругость, благодаря которой сохраняется достаточная пластичность и эластичность при низких температурах. Свойства битумов зависят от компонентного состава, оптимальное содержание может быть достигнуто при определенном соотношении асфальтенов, смол и масел с необходимым содержанием ароматических углеводородов и при отсутствии значительных количеств твердых парафинов. Следовательно свойства битумов определяются природой исходной нефти и могут регулироваться подбором смеси исходного сырья, а также в процессе окислительного структурирования. Для классификации товарных битумов по сортам в зависимости от их качества разработаны и применяются различные методы испытания. Эти методы утверждены стандартами разных стран. Целью общепринятых методов испытания качества битумов является определение их консистенции, чистоты и теплостойкости. Для определения консистенции предложено много методов, позволяющих установить ее зависимость от вязкости. Битумы характеризуют и сравнивают по степени текучести при определенной температуре или по температуре определения некоторых свойств. К таким показателям, характеризующим свойства твердых битумов, относятся глубина проникания стандартной иглы (пенетрация), температура размягчения, растяжимость в нить (дуктильность), температура хрупкости. Эти исследования, строго говоря, не эквивалентны прямому определению вязкости, но находят широкое практическое применение, потому что позволяют быстро характеризовать консистенцию битума. К основным показателям, характеризующим свойства битумов, можно также отнести адгезию, поверхностное натяжение на границе раздела фаз, когезию, тепловые, оптические и диэлектрические свойства. К числу сопоставимых показателей, кроме того, можно отнести потерю массы при нагревании и изменение пенетрации после него, растворимость в органических растворителях, зольность, температуру вспышки, плотность, реологические свойства. Некоторые показатели определяют как для исходного битума, так и для битума после прогрева, который имитирует процесс старения. Стандартами задаются определённые значения показателей качества, что отражает оптимальный состав битума. Этот состав может быть различным для разных областей применения битумов. 1.1 Пенетрация Пенетрация косвенно характеризует степень твердости битумов. Чем выше пенетрация битума при заданной температуре размягчения и при заданной пенетрации — температура размягчения битума, тем выше его теплостойкость. Этот показатель не является физической константой битума, но характеризует его консистенцию и твердость. На величину пенетрации влияет состав битума: с увеличением содержания в нем масел пенетрация растет, а при удалении из него летучих веществ, а также с увеличением содержания асфальтенов и карбенов она уменьшается. Сущность метода определения пенетрации заключается в измерении глубины, на которую погружается игла пенетрометра в испытуемый образец битума при заданной нагрузке, температуре и времени и выражается в единицах, соответствующих десятым долям миллиметра (0,1 мм). Испытуемый образец битума нагревают до подвижного состояния, при наличии влаги его обезвоживают путем нагрева до температуры на 90 °С выше температуры размягчения, но не выше 180 °С (для дорожных битумов - не выше 160 °С) при осторожном перемешивании, избегая местных перегревов. Время нагревания битума при указанных условиях не должно превышать 30 мин. Обезвоженный и расплавленный до подвижного состояния битум процеживают через металлическое сито и наливают в две пенетрационные чашки так, чтобы поверхность битума была не более чем на 5 мм ниже верхнего края чашки, и тщательно перемешивают до полного удаления пузырьков воздуха. Чашку с битумом охлаждают на воздухе при 18-30 °С, предохраняя образец от пыли. Продолжительность охлаждения 60-90 мин при испытании битума с глубиной проникания иглы до 250 и 90-120 мин - с глубиной проникания иглы более 250. Затем чашки с битумом помещают в баню для термостатирования при заданной температуре испытания. Пенетрометр устанавливают горизонтально по уровню или отвесу, устанавливают стрелку на нуль, вынимают тарировочный стержень и опускают рейку кремальеры до касания с верхним концом плунжера. Показание пенетрометра должно соответствовать высоте тарировочного стержня. Температура и условия испытания глубины проникания иглы приведены табл. 1.1 Таблица 1.1- Температура и условия испытания глубины проникания иглы

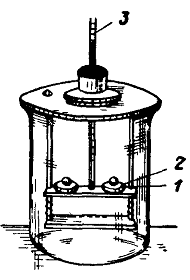

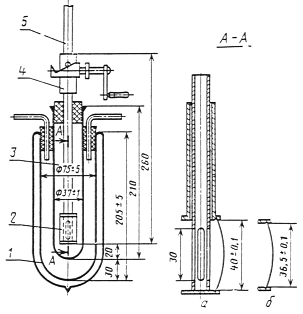

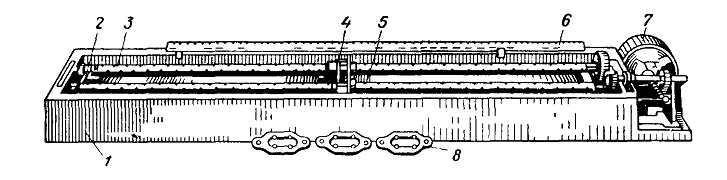

Если нормативно-технической документацией на битумы не предусмотрены условия испытания, то глубину проникания иглы определяют при температуре 25 °С, нагрузке 100 г в течение 5 с. По истечении заданного времени выдерживания чашку с образцом битума вынимают из бани для термостатирования и помещают в плоскодонный сосуд вместимостью не менее 0,5 дм3, наполненный водой так, чтобы высота жидкости над поверхностью битума была не менее 10 мм, температура воды в сосуде должна соответствовать температуре испытания. Сосуд устанавливают на столик пенетрометра и подводят острие иглы к поверхности битума так, чтобы игла слегка касалась ее. Правильность подведения иглы к поверхности битума проверяют с помощью зеркальца при освещении поверхности образца источником направленного холодного света. Доводят кремальеру до верхней площадки плунжера, несущего иглу, и устанавливают стрелку на нуль или отмечают ее положение, после чего одновременно включают секундомер и нажимают кнопку пенетрометра, давая игле свободно входить в испытуемый образец в течение 5 с. После этого доводят кремальеру вновь до верхней площадки плунжера с иглой и отмечают показание пенетрометра. Определение повторяют не менее трех раз в различных точках на поверхности образца битума, отстоящих от краев чашки и друг от друга не менее чем на 10 мм. После каждого погружения иглу вынимают из гнезда, отмывают ее толуолом, бензином или другим растворителем и насухо вытирают в направлении острия. 3а результат испытания при 25 °C принимают среднее арифметическое результатов не менее трех определений. 1.2 Температура размягчения битумов Температура размягчения битумов — это температура, при которой битумы из относительно твердого состояния переходят в капельно-текучее. Она зависит от веществ, входящих в его состав. Увеличение содержания смол и асфальтенов ведет к повышению температуры размягчения, в то время как неполимеризующиеся и трудноокисляемые масла, наоборот, ее снижают. Методика определения температуры размягчения условна и научно не обоснована, но широко применяется на практике. Испытание проводят по ГОСТ 11506—73 методом «кольцо и шар» (КиШ), а также иногда методом Кремер — Сарнова. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару (от 20 до 200 °С). Сущность метода заключается в определении температуры, при которой битум, находящийся в кольце заданных размеров, в условиях испытания размягчается и, перемещаясь под действием стального шарика, коснется нижней пластинки.  1 -стержни; 2 - латунное кольцо; 3- термометр. Рис 1.2- Прибор кольцо и шар Перед испытание образец битума, при наличии влаги, обезвоживают осторожным нагреванием без перегрева до температуры на 80-100 °С выше ожидаемой температуры размягчения, но не ниже 120 °С и не выше 180 °С. Обезвоженный и расплавленный до подвижного состояния битум процеживают через сито и затем тщательно перемешивают до полного удаления пузырьков воздуха. Далее битум наливают с некоторым избытком в два гладких или ступенчатых кольца (для битумов с температурой размягчения свыше 80 °С используют два ступенчатых кольца, для остальных- гладкие), помещенные на пластинку, покрытую смесью декстрина с глицерином (1 : 3) или талька с глицерином (1 : 3), при этом следует избегать образования пузырьков воздуха. После охлаждения колец с битумом на воздухе в течение 30 мин при (25±10) °С избыток битума гладко срезают нагретым ножом вровень с краями колец. Для битума с температурой размягчения свыше 110 °С избыток битума срезают после охлаждения на воздухе в течение 5 мин, а затем выдерживают еще 15 мин. Для битумов с температурой размягчения ниже 30 °С кольца с битумом помещают на 30 мин в стакан с водой, температура которой (5 ± 1) °С. Избыток битума срезают нагретым ножом. Кольца с битумом помещают в отверстия верхней пластинки аппарата. Штатив с испытуемым битумом в кольцах и направляющими накладками помещают в стеклянный стакан (баню), заполненный дистиллированной водой (для битумов с температурой размягчения ниже 80 °С), или смесью воды с глицерином (1 : 2) (для битумов с температурой размягчения от 80 до 110 °С), или глицерином (для битумов с температурой размягчения свыше 110 °С). Баню термостатируют (до 5±1 °С для битумов с температурой размягчения ниже 80 °С и до 34±1 °С для битумов с температурой размягчения выше 80 °С), затем ее нагревают. Битум начинает размягчаться и шарик продавливает его. Для каждого кольца и шарика отмечают температуру, при которой выдавливаемый шариком битум коснется нижней пластинки. Если шарик продавливает битум, то испытание повторяют. Если при повторном испытании продавливание повторяется, то отмечают это в результате. За температуру размягчения битума принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений, округленных до целого числа. Индекс пенетрации — показатель, характеризующий степень коллоидности битума или отклонение его состояния от чисто вязкостного. По индексу пенетрации битумы делят на три группы: 1) битумы с индексом пенетрации менее -2, не имеющие дисперсной фазы или содержащие сильно пептизированные асфальтены (битумы из крекинг-остатков и пеки из каменноугольных смол). Эластичность таких битумов очень мала или практически равна нулю; 2) битумы с индексом пенетрации от - 2 до +2 (остаточные и малоокисленные); 3) битумы с индексом пенетрации более +2 имеют значительную эластичность и резко выраженные коллоидные свойства гелей. Это окисленные битумы с высокой растяжимостью. 1.3 Температура хрупкости Температура хрупкости — это температура, при которой материал разрушается под действием кратковременно приложенной нагрузки. Температура хрупкости характеризует поведение битума в дорожном покрытии: чем она ниже, тем выше качество дорожного битума. Окисленные битумы имеют более низкую температуру хрупкости, чем другие битумы той же пенетрации. Температура хрупкости дорожных битумов обычно колеблется в пределах от —2 до — 30 °С. Для ее определения применяют метод, описанный в ГОСТ 11507-78 с дополнением по п. 3.2. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. Сущность метода заключается в охлаждении и периодическом изгибе образца битума и определении температуры, при которой появляются трещины или образец битума ломается. Для данного метода используется аппарат Фрааса (рис. 1.3), в который входят: устройство для сгибания пластинки, состоящее из двух концентрических трубок из теплоизоляционного материала, и приспособления для перемещения внутренней трубки относительно внешней трубки, на нижних концах которых жестко укреплены захваты с пазами. Приспособление для перемещения внутренней трубки состоит из конуса или двух клиньев, по поверхности которых движется штифт, соединенный с внутренней трубкой.  1 - сосуд Дьюара; 2 - пластинка; 3 - пробирка; 4 - устройство для сгибания пластинки; 5 - термометр; а - начальное положение пластинки; б - конечное положение пластинки Рис. 1.3- Аппарат Фрааса Образец битума при наличии влаги обезвоживают осторожным нагреванием без перегрева до температуры на 80-100 °С выше температуры размягчения, но не ниже 120 °С и не выше 180 °С при перемешивании стеклянной палочкой. Обезвоженный и расплавленный до подвижного состояния битум процеживают через металлическое сито и тщательно перемешивают по полного удаления пузырьков воздуха. Две стальные пластинки тщательно промывают толуолом или керосином, высушивают и взвешивают. Испытанием на изгиб вручную устанавливают, в какую сторону изгибается стальная пластинка. Наносят (0,40±0,01) г битума на выпуклую при изгибе сторону пластинки. Пластинку с навеской битума кладут на верхнюю плитку устройства для расплавления битума и осторожно нагревают нижнюю плитку-отражатель газовой горелкой или другим источником тепла до тех пор, пока битум не растечется равномерно по поверхности пластинки. Пламенем шириной около 5 мм и длиной 5-10 мм осторожно прогревают поверхность, удаляют возможные пузырьки воздуха и получают гладкое, равномерное покрытие. При этом следует избегать местных перегревов. Время расплавления и распределения битума составляет 5-10 мин. Подготовленные пластинки с битумом сдвигают на гладкую плоскую горизонтально установленную керамическую плитку. Защищенные от пыли пластинки с битумом выдерживают при комнатной температуре не менее 30 мин. В захваты устройства для сгибания вставляют пластинку так, чтобы битумный слой был расположен наружу. При этом надо избегать образования трещин в битумном покрытии при сгибании пластинки. Если покрытие треснуло, то в устройство для сгибания помещают пластинку с другим покрытием. Собирают устройство для охлаждения и сосуд Дьюара заполняют изооктаном или спиртом, примерно, на 1/2 высоты. Устройство для сгибания пластинки вставляют в стеклянную пробирку с небольшим количеством хлористого кальция. Температура в пробирке к началу испытания должна быть не ниже 15 °С. Вводят порциями охлаждающий агент и понижают температуру в пробирке со скоростью 1 °С/мин. Сгибать пластинку начинают при температуре, примерно, на 10 °С выше ожидаемой температуры хрупкости. Сгибают и распрямляют пластинку равномерным вращением рукоятки со скоростью около 1 об/с сначала в одну сторону до достижения максимального прогиба пластинки, а затем в обратную сторону до достижения исходного положения. Весь процесс сгибания и распрямления пластинки должен заканчиваться за 20-24 с. Операцию повторяют в начале каждой минуты и отмечают температуру в момент появления первой трещины. Для уточнения появления трещины допускается кратковременно извлекать пробирку с битумом из сосуда Дьюара или широкой пробирки. В ходе испытания устройство для сгибания нельзя вынимать из пробирки. Аналогичные испытания проводят с другой пластинкой с битумом, при этом сгибать пластинку начинают при температуре на 10 °С выше температуры появления трещины на первой пластинке. За температуру хрупкости принимают среднее арифметическое значение двух определений, округленное до целого числа. 1.4 Растяжимость (дуктилъностъ) Растяжимость (дуктилъностъ) битума характеризуется расстоянием, на которое его можно вытянуть в нить до разрыва. Этот показатель косвенно характеризует также прилипаемость битума и связан с природой его компонентов: с увеличением содержания смол растяжимость увеличивается, битум становится эластичней, что имеет большое значение при использовании его в дорожном строительстве (дорожные нефтяные битумы имеют высокую растяжимость — более 40 см), присутствие в битуме твердых парафинов, взвешенных частиц и асфальтенов снижает эластичность, а наличие карбенов и карбоидов, и вовсе приводит к полной потере битумом растяжимости. Однако, стоит заметить, что повышение растяжимости битумов не всегда соответствует улучшению их свойств. По показателю растяжимости нельзя судить о качестве дорожных битумов, так как условия испытания (растяжение со скоростью 5 см/мин) отличаются от условий работы битума в дорожном покрытии. Растяжимость битумов при 25 °С имеет максимальное значение, отвечающее их переходу от состояния ньютоновской жидкости к структурированной. Чем больше битум отклоняется от ньютоновского течения, тем меньше его растяжимость при 25°С, но достаточно высока при 0°С. Битум должен обладать повышенной растяжимостью при низких температурах (0 и 15°С) и умеренной при 25°С. Методика и устройство прибора для определения растяжимости битумов проводятся согласно ГОСТ 11505—75. Сущность метода заключается в определении максимальной длины, на которую может растянуться без разрыва битум, залитый в специальную форму, раздвигаемую с постоянной скоростью при заданной температуре. При определении растяжимости битума применяются: дуктилометр (рис 1.4), состоящий из пластмассового или деревянного ящика (ванны), выложенного внутри оцинкованной жестью или эмалью; внутри ящика через всю его длину проходит червячный винт с салазками, вращение винта придает салазкам поступательное движение; на одной стороне прибора укреплена стойка с тремя штифтами, соответственно трем штифтам, имеющимся на салазках; на салазках закреплен указатель-стрелка, передвигающаяся при движении салазок вдоль линейки. Червячный винт приводится в движение от мотора. Скорость салазок должна быть 5 см/мин.  1- ящик; 2- червячный винт; 3-стойка; 4- указательная стрелка; 5- салазки; 6- отсчетная линейка; 7-мотор; 8- формы восьмерки Рис. 1.4- Общий вид дуктилометр Перед испытанием битум при наличии влаги обезвоживают осторожным нагреванием без перегрева до температуры на 80-100 °С выше температуры размягчения, но не выше 180 °С (для дорожных битумов - не выше 160 °С) при помешивании стеклянной палочкой. Обезвоженный и расплавленный до подвижного состояния битум процеживают через металлическое сито и тщательно перемешивают до полного удаления пузырьков воздуха. Полированную металлическую или стеклянную пластинку и внутренние боковые стенки вкладышей «восьмерки» покрывают смесью талька с глицерином (1:3) или смесью декстрина с глицерином (1:2). Затем собирают форму на пластинки. Битум расплавляют и наливают в три формы тонкой струей от одного конца формы до другого, пока она не наполнится выше краев. Залитый в форму битум оставляют охлаждаться на воздухе в течение 30-40 мин при комнатной температуре, но не ниже 18 °С, а затем гладко срезают излишек битума горячим острым ножом от середины к краям так, чтобы битум заполнял формы вровень с их краями. Формы с битумом, не снимая с пластинки, помещают в водяную ванну, для термостатирования. В ванне поддерживают температуру испытания. По истечении 1 ч формы с битумом вынимают из воды, снимают с пластинки и закрепляют в дуктилометре. После этого отнимают боковые части форм и как только температура воды в дуктилометре установится (25±0,5) °С при испытании при 25 °С и (0+0,5) °С - при испытании при 0 °С, включают мотор дуктилометра и наблюдают за растяжением битума. Скорость растяжения при испытаниях при 25 °С и 0 °С должна быть 5 см/мин. При определении растяжимости битумов, имеющих плотность значительно большую или меньшую плотности воды (при растяжении нити битума достигают дна или всплывают на поверхность воды), плотность воды изменяют добавлением раствора поваренной соли или глицерина (для увеличения плотности) и этилового спирта (для уменьшения плотности). За растяжимость битума принимают длину нити битума в сантиметрах, отмеченную указателем в момент ее разрыва. Для каждого образца проводят три определения. За окончательный результат принимают среднее арифметическое значение трех параллельных определений. При растяжимости до 10,0 см результат округляют до 0,1 см, при большем значении результат округляют до целого числа. 1.5 Вязкость битумов Вязкость битумов более полно характеризует их консистенцию при различных температурах применения по сравнению с эмпирическими показателями, такими, как пенетрация и температура размягчения. Ее легко и в более короткий срок можно измерить при любой требуемой температуре производства и применения битума. Желательно, чтобы битум при прочих равных показателях обладал наибольшей вязкостью при максимальной температуре применения и имел как можно более пологую вязкостно-температурную кривую. При температуре ниже 40 °С битум подобен твердообразным системам, при температурах от 40 до 140 °С — структурированным жидкостям, при температуре выше 140 °С — истинным жидкостям. Битумы ведут себя как истинная жидкость, когда их вязкость понижается до 102— 103 пз. Вязкость битумов определяют в вискозиметрах Энглера, Сейболта и Фурола, методом падающего шара, в капилляре Фенске, на ротационном вискозиметре, реовискозиметре, консистометре и др. Дорожные битумы разделяют на вязкие и жидкие. Вязкие битумы используют в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных покрытий. Жидкие битумы предназначены для удлинения сезона дорожного строительства. Их получают смешением вязких битумов БНД с дистиллятными фракциями — разжижителями. После укладки покрытия разжижитель постепенно испаряется. Условную вязкость битума определяют по ГОСТу 11503-65. Сущность метода заключается в измерении времени, в течение которого определенное количество битума протекает через калиброванное отверстие цилиндра аппарата (ВУБ-1) при заданной температуре. Перед испытанием пробу битума, нагретого до подвижного состояния (жидкого битума не выше 60 °С), при необходимости обезвоживают фильтрованием через слой высотой 15-20 мм крупнокристаллической свежепрокаленной поваренной соли или хлористого кальция. Продукт, обезвоженный и нагретый до подвижного состояния, процеживают через сито и тщательно перемешивают до полного удаления пузырьков воздуха. Аппарат устанавливают горизонтально, а баню аппарата наполняют водой, нагретой на 1-2 °С выше температуры испытания. Для определения условной вязкости пробу охлаждают до комнатной температуры и выдерживают не менее 1 ч, затем нагревают ее на 2-3 °С выше температуры испытания и наливают в рабочий цилиндр аппарата при закрытом затворе до уровня отметки на затворе. Битумы наливают так, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. Битум, залитый в цилиндр аппарата, хорошо перемешивают термометром. При достижении температуры испытания с погрешностью не более 6,5 °С из рабочего цилиндра аппарата вынимают термометр и быстро поднимают затвор. В момент, когда уровень битума достигнет в измерительном цилиндре метки 25 см3, включают секундомер. Когда уровень продукта достигнет метки 75 см3, секундомер останавливают и вычисляют время испытания. Для удобства работы допускается в мерный цилиндр перед определением наливать 20 см3 мыльного раствора с массовой долей 1 % или легкого минерального масла. При этом уровень меток истечения 25 см3 и последующих 50 см3 смещается на соответствующую величину. За условную вязкость, выраженную в секундах, принимают время истечения 50 см3 битума. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух определений, округленное до целого числа. 1.6 Изменение массы битума после прогрева Твердые нефтяные битумы принадлежат к стабильным веществам и при хранении в условиях повышенной температуры не должны выделять летучих веществ. они также не должны содержать веществ, легко окисляемых кислородом воздуха. Поэтому к числу качественных показателей битума относят изменение его массы после нагрева при условной температуре 160°С в течение 5 минут. Это изменение нормируется ГОСТами и для твердых битумов не должно превышать 1%. Метод проводится согласно ГОСТ 18180-72. Настоящий стандарт устанавливает метод определения изменения массы битума после прогрева, являющегося результатом уменьшения его массы вследствие испарения летучих компонентов или ее увеличения за счет окисления воздухом. Метод используется для определения стабильности битумов при продолжительном хранении при повышенных температурах, оцениваемой по изменению их качественных показателей. Перед испытанием пробу битума при необходимости обезвоживают нагреванием до температуры на 80-100 °С выше температуры размягчения, но не ниже 125 °С и не выше 180 °С, не допуская перегрева, перемешивая стеклянной палочкой. Битум, обезвоженный и расплавленный до подвижного состояния, процеживают через металлическое сито и перемешивают для полного удаления пузырьков воздуха. Тщательно вымытые чашки помещают не менее чем на 30 мин в сушильный шкаф при (105±1) °С. Затем чашки охлаждают в эксикаторе до комнатной температуры и взвешивают. Битум наливают не менее чем в две чашки (в металлические по (50±0,1) г, в стеклянные по (28±0,1) г в каждую) и при осторожном наклоне чашки распределяют его по дну равномерным слоем (приблизительно 4 мм). После охлаждения битума до комнатной температуры в эксикаторе пробы взвешивают с погрешностью не более 0,01 г. Взвешенные пробы устанавливают на горизонтальную решетку сушильного шкафа, предварительно подогретого до (163±1) °С. Температуру контролируют термометром, ртутный резервуар которого находится на уровне чашек. Во время испытания сушильный шкаф не открывают. Прогрев битума продолжают 5 ч. Так как при установлении проб температура сушильного шкафа понижается, то 5 ч отсчитывают от момента достижения 163 °С. Время достижения заданной температуры не должно превышать 15 мин. Во время испытания сушильный шкаф нельзя открывать. По истечении 5 ч чашки с битумом вынимают из сушильного шкафа, устанавливают в эксикаторе и после охлаждения до комнатной температуры взвешивают. Для определения изменения показателей битума после прогрева содержимое чашек расплавляют в сушильном шкафу при 163 °С и после перемешивания определяют показатели, предусмотренные в технических требованиях. При разногласиях в оценке качества битума для определения берут одну пробу, чашки располагают симметрично в середине сушильного шкафа вокруг термометра. Изменение массы битума после прогрева (X) в процентах вычисляют по формуле где m - масса битума до прогрева, г; m1 - масса битума после прогрева, г. За результат испытания принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений. 1.7 Нормирование показателей, характеризующих качество кровельных и дорожных марок битумов. Применение битума как одного из наиболее известных инженерно-строительных материалов основано на его адгезионных и гидрофобных свойствах. Область применения битума достаточно широка: он применяется при производстве кровельных и гидроизоляционных материалов, в резиновой промышленности, в лакокрасочной и кабельной промышленности, при строительстве зданий и сооружений и т.д. Кровельные битумы применяют для производства кровельных материалов.Главным же потребителем битума является дорожное строительство (около 90 %), в первую очередь, из-за того, что нефтяной битум является самым дешевым и наиболее универсальным материалом для применения в качестве вяжущего при устройстве дорожных покрытий. Использование битумов в дорожном строительстве позволяет покрытию дорог выдерживать повышенные статические и динамические нагрузки в широком интервале температур при сохранении длительной жизнеспособности и погодоустойчивости. 1.7.1 Дорожный битум Дорожные битумы БНД ГОСТ 22245 –90 делятся на вязкие и жидкие. Вязкие битумы, применяемые в дорожном покрытии, используются как вяжущее между каменными материалами. Они бывают пяти марок: от БНД (битум нефтяной дорожный) 200/300 до БНД 40/60, где цифры дроби указывают пределы изменения показателей пенетрации при 25 °С для данной марки (это соответственно 20-30 мм и 4-6 мм). Данные температуры косвенно говорят как ведет себя дорожное покрытие при различных температурах. Долговечность дорожного покрытия во многом зависит от марки применённого битума и его качества. При равной пенетрации при 25 °С битумы БНД имеют более высокую температуру размягчения, более низкую температуру хрупкости и большие значения пенетрации при О °С, чем битумы БН. В то же время для битумов БНД устанавливаются требования по дуктильности при О °С, а требования по дуктильности при 25 °С менее строгие в сравнении с битумами БН. Требования к термостабильности битумов БНД более жесткие. Жидкие нефтяные битумы выпускают двух классов - среднегустеющие (СГ), которые изготавливают путем разжижения вязких дорожных битумов жидкими нефтепродуктами типа керосина, и медленногустеющие (МГ и МГО) из остаточных или частично окисленных нефтепродуктов или их смесей, у которых в качестве разжижителей применяют масляные нефтепродукты, природные смолистые нефти, мазут и т.п. Медленногустеющие битумы могут быть природными (тяжелые смолистые нефти).В зависимости от класса и вязкости жидкие битумы имеют марки: СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200, МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, МГО 40/70, МГО 70/130, МГО 130/200. Класс жидкого битума устанавливают по количеству испарившегося разжижителя при выдерживании образца битума в термостате или в вакуумтермостате при определенных температурах. Качество дорожного битума в основном определяет долговечность дорожных покрытий. Появление трещин на дорожном покрытии означает, что оно на 85% исчерпало срок службы. Установлено, что показатель «температура хрупкости» битума характеризует время до начала интенсивного трещинообразования дорожного полотна, так как его определение показывает наиболее опасное состояние дорожного покрытия при резких перепадах температур в зимнее время. Соотношение физико-химических показателей битумов БНД обеспечивает дорожному покрытию наибольшую сдвигоустойчивость, трещиностойкость, длительную водо- и морозостойкость. Долговечность дорожного покрытия во многом зависит от марки применённого битума и его качества. С требованиями, предъявляемыми к качеству дорожных битумов, можно ознакомится в таблице 1.2. Таблица 1.2- Требования к качеству вязких дорожных битумов

Таблица 1.3- Требования к качеству жидких дорожных битумов

1.7.2 Кровельный битум Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548–74 предназначены для изготовления кровельных и гидроизоляционных материалов. Они бывают трех марок: БНК-45/180, БНК-90/40, БНК-90/30, где БНК - битум нефтяной кровельный, числитель дроби соответствует среднему значению показателей температуры размягчения по "КиШ", а знаменатель - среднему значению показателей пенетрации. Они отличаются малой пенетрацией и дуктильностью и высокой температурой размягчения (от 37 до 105 0С), т. е. они тугоплавкие и твёрдые. Их используют как пропиточные (для получения толя и рубероида) и для покрытия крыш. Для пропитки используют кровельные битумы марок БНК 45/180 и БНК 45/90, а для получения покровного слоя - битумы марок БНК 90/40 и БНК 90/30. Таблица 1.5- Требования к качеству кровельных битумов (ГОСТ 9548 – 74)

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||