1. Понятие дезинфекции

Скачать 316.74 Kb. Скачать 316.74 Kb.

|

|

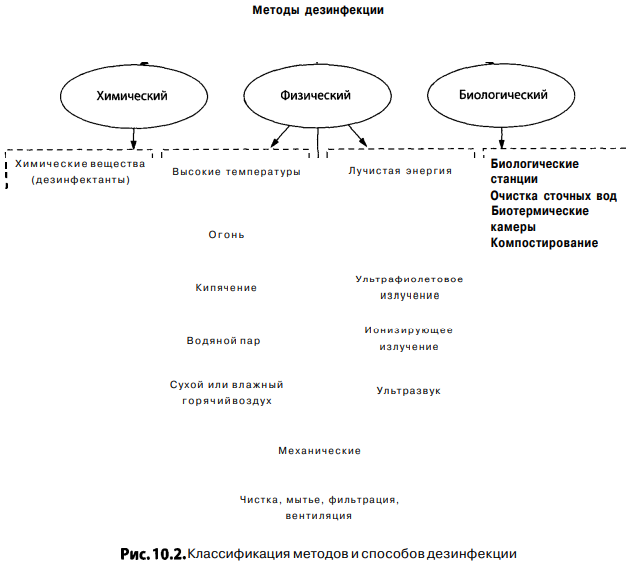

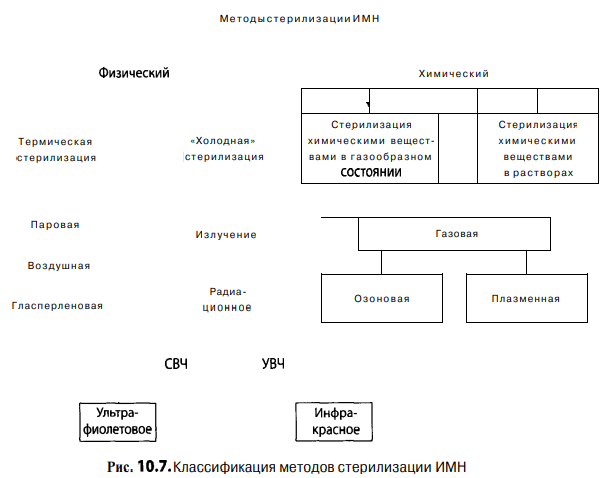

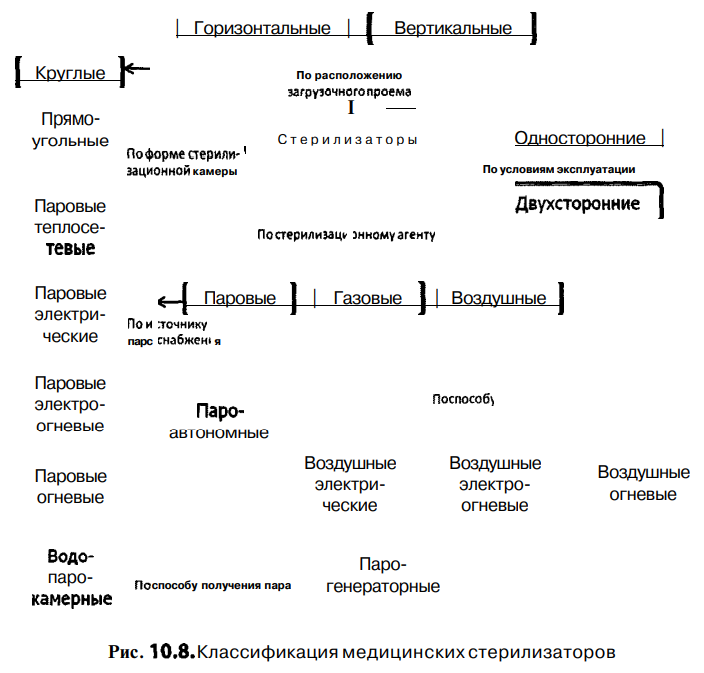

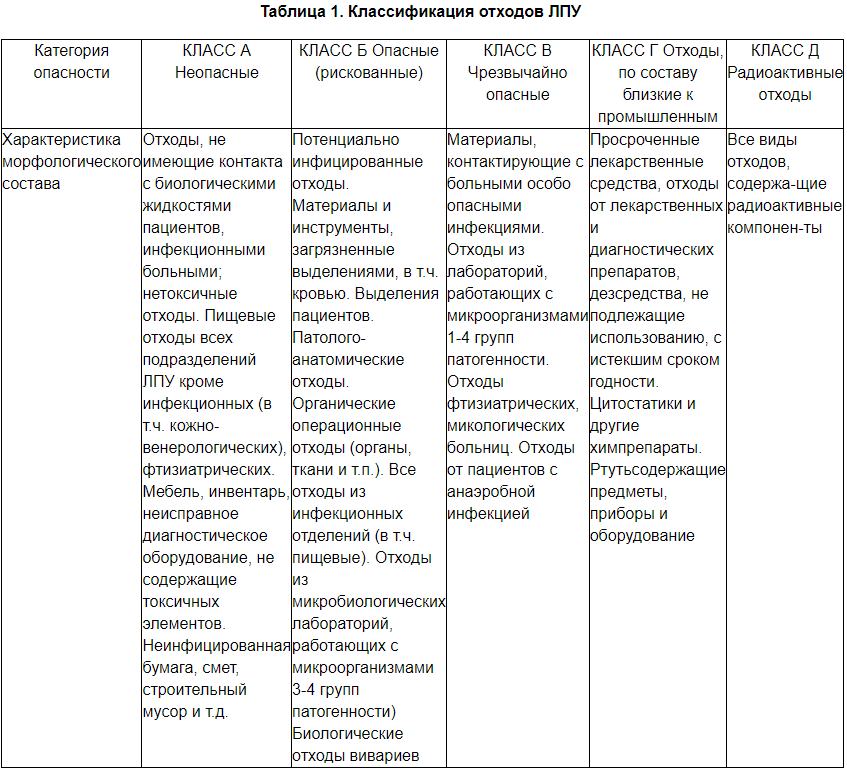

1. Понятие дезинфекции Дезинфекция (обеззараживание) - процесс уничтожения в окружающей среде или удаления из нее возбудителей инфекционных болезней (микроорганизмов или их токсинов). Указанное отличает ее от стерилизации, при которой уничтожают все микроорганизмы и их споры. 2. Виды, методы дезинфекции Выделяют два вида дезинфекции: очаговую и профилактическую. Очаговая дезинфекция Очаговую дезинфекцию проводят в эпидемических очагах - квартирах, общежитиях, детских учреждениях, ЛПУ и т.д. В зависимости от условий проведения различают текущую (при источнике инфекции) и заключительную (после удаления источника) дезинфекцию. Текущая дезинфекция Ее проводят для уничтожения заразного начала сразу после его выведения из организма больного или носителя. Она направлена на постоянное обеззараживание экскрементов, рвотных масс, мокроты, патологического отделяемого, перевязочного материала и других объектов в окружении источника инфекции, которые инфицированы или могли быть инфицированы. Текущую дезинфекцию проводят в течение всего периода, пока больной или носитель служит источником инфекции. Ее проводят проинструктированные лица, ухаживающие за больными (носителями), или медицинские работники (при госпитализации больного) в месте нахождения больного или носителя. В том случае если больной оставлен дома, текущую дезинфекцию организуют медицинские работники, впервые выявившие больного. Дезинфекцию считают своевременной, если ее начинают выполнять не позднее чем через 3 ч с момента выявления больного. Текущая дезинфекция крайне важна при кишечных инфекционных заболеваниях, так как их возбудители периодически выделяются из организма с экскрементами, легкодоступными обеззараживанию. Текущая дезинфекция в инфекционном отделении - важнейшее мероприятие соблюдения противоэпидемического режима. Велико значение текущей дезинфекции и при инфекциях с воздушно-пылевым путем передачи, то есть при высокой устойчивости возбудителя во внешней среде. При инфекциях только с воздушно-капельным путем основная цель текущей дезинфекции - снижение обсемененности воздуха возбудителями. Этого достигают проветриванием и ультрафиолетовым облучением (УФО) помещения, влажной обработкой поверхностей, обеззараживанием объектов окружения больного. Заключительная дезинфекция Ее проводят после госпитализации, выздоровления или смерти больного. Обеззараживанию подвергают: помещение; экскременты; рвотные массы; патологическое отделяемое; нательное и постельное белье; предметы бытовой обстановки; объекты, которые могли быть контаминированы возбудителями инфекции. Задача заключительной дезинфекции - уничтожение патогенных микроорганизмов, оставшихся в очаге на различных предметах внешней среды в жизнеспособном состоянии. По эпидемическим показаниям либо в зависимости от нозоформы ее проводят специалисты дезин- фекционной службы через 3-12 ч после удаления из очага источника инфекции. Заключительная дезинфекция важна при инфекциях, вызываемых возбудителями, устойчивыми во внешней среде. Решение о проведении очаговой дезинфекции, объеме и сроках ее проведения, выборе обеззараживающих средств и режиме их применения, перечне предметов и объектов, подлежащих обработке, зависят от вида заболевания, санитарного состояния очага и регламентированы нормативными документами. Профилактическая дезинфекция. В отличие от очаговой, профилактическую дезинфекцию проводят без выявления источника, но предполагая его присутствие. Профилактическую дезинфекцию постоянно проводят: на очистных сооружениях; объектах водоснабжения и общественного питания; предприятиях, изготавливающих, перерабатывающих и реализующих пищевые продукты, а также сырье животного происхождения. Профилактическую дезинфекцию также проводят в местах массового скопления людей (вокзалах, зрелищных учреждениях, общественном транспорте, банях, общественных туалетах, плавательных бассейнах и т.п.), где предполагают присутствие источника инфекции среди здорового населения. Профилактическая дезинфекция также включает: проветривание и влажную уборку помещений; мытье рук; очистку и хлорирование водопроводной воды; пастеризацию молока и т.д. Методы дезинфекции: механический, физический, химический, биологический, комбинированный. Механический метод Механический метод основан на удалении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов с предметов, подлежащих обеззараживанию, путем обмывания, встряхивания, подметания, влажного протирания, обработки пылесосом, проветривания, вентиляции, стирки белья. Обеззараженные такими способами предметы становятся менее опасными или безопасными в эпидемиологическом отношении. Физический метод Физический метод предполагает использование: электроэнергии; токов ультравысокой частоты; лучистой энергии, ультразвука; холода (замораживания); теплоты (кипячения, сухого и влажного горячего воздуха, водяного пара). Химический метод Для дезинфекции химическим методом используют препараты, содержащие: галоиды; кислород; фенол; поверхностно-активные вещества (ПАВ); гуанидины; альдегиды; спирты. Химические вещества, применяемые для дезинфекции, должны отвечать следующим требованиям: хорошо растворяться в воде; уничтожать микроорганизмы в короткие сроки; быть активными в присутствии органических веществ; быть нетоксичными или малотоксичными для людей и животных; не иметь резкого, неприятного запаха; не быть маркими и не портить обеззараживаемые предметы; не терять бактерицидные свойства при хранении как в сухом виде, так и в виде растворов; обладать моющим эффектом; быть дешевыми и удобными для транспортировки; разлагаться во внешней среде.  3. Дезинфектанты. Классификация Все дезинфектанты можно разделить на следующие основные группы соединений: - Галоидсодержащие – это средства, имеющие в своем составе в качестве активно действующего вещества (АДВ) хлор, бром, йод. Представители: хлорамин, хлорная известь, гипохлориты кальция и натрия, Хлорина, трихлороль, Клорсепт, Деохлор, Аквасепт, нейтральный (или кислый) анолит, Йодофоры, Жавелион, Клор-Клин, Перформ, ПФК -1 и др. - Кислородсодержащие соединения – это группа препаратов, действующим веществом которых является кислород в составе перекиси водорода, перекисных соединений, надкислот. Представители: перекись водорода, ПВК, Пераимн, ПФК – 1, Пероксимед, Виркон, Перформ, Дезоксон – 1, Дезоксон - 4, Десмозон - пур, Секусепт – пульвер и т.д. Кислородсодержащие препараты обадают широким спектром антимикробного действия, не имеют резких запахов (в отличие от галоидсодержащих), экологичны. Применяются для Д. поверхностей, посуды, белья, предметов ухода за больными, сантехнического оборудования, изделий мед. назначения при инфекциях бактериальной (в т.ч. туберкулезной), вирусной и грибковой этиологии. (К недостаткам некоторых средств этой группы относятся: необходимость соблюдения особых мер предосторожности при приготовлении рабочих растворов из концентрата и коррозионная активность.) - Поверхностно-активные вещества (ПАВ) – группа препаратов, в которой к дезинфектантам относятся средства на основе четвертично-аммониевых соединений и амфотерные поверхностно-активные соединения. Представители: Аламинол, Деконекс, Денталь ББ, Дюльбак, Санифект – 128, Микробак Форте, Катамин АБ, Септабик, Септодор и др. Значительным преимуществом препаратов этой группы, наряду с моющими свойствами, является отсутствие резких запахов и низкий уровень токсичности. Поэтому их можно широко применять в помещениях ЛПУ, где длительно находятся больные и медперсонал. При работе с препаратами группы ПАВ достаточно применять резиновые перчатки в качестве средства индивидуальной защиты. При длительном применении препаратов группы ПАВ, к ним может выработаться устойчивость микроорганизмов. - Гуаниды – группа препаратов, действующим началом которых являются сложные органические соединения типа хлорфенилгуанидогексана. Представители: Демос, Катасепт, Лизоформ специаль, Лизетол АФ, Пливасепт 5%, Полисепт, Фогуцид, спиртовые растворы хлоргексидина биглюконата (Гибитан), Асептнол спрей, АХД – 2000 специаль, Спиадерм и др. (Гуаниды активны в отношении Гр (+) и Гр (-) микроорганизмов, за исключением микобактерий туберкулеза, не проявляют активности к вирусам, грибам, спорам. Расширение спектра антимикробной активности происходит при сочетании гуанидоа с ПАВ.) - Альдегидосодержащие средства – группа препаратов, действующим началом которых явялется глутаровый или янтарный альдегид. Препараты: формальдегид, формалин, Гигасепт ФФ, Сайдекс, Глутарал – Н, Дюльбак растворимый, Лизоформин – 3000, Колдспор, Дезоформ, Корзолин, Секусепт форте, Септодор Форте, Аэродезин – 2000, Корзолин ФФ, Деконекс 50 ФФ и др. Препараты этой группы обладают широким спектром антимикробного действия: бактерицидным, туберкулоцидным, вирулицидным, фунгицидным, а в концентрациях 2% и выше по глутаровому альдегиду – и спороцидным действием. Положительным качеством данной группы препаратов являются: - отсутствие или низкая коррозионная активность в отношении металлов; - отсутствие резких запахов (за исключением формалина); - широкий спектр антимикробного действия. Недостатками этой группы препаратов является необходимость проводить работу с ними в отсутствии пациентов, и выраженная способность фиксировать органические загрязнения (кровь, слизь, гной и т.п.), что требует предварительной отмывки изделий. - Спирты – Это группа препаратов, на основе этанола, пропанола, изопропанола. Препараты: спирт этиловый, Деконекс Соларсепт, Кутасепт Ф, Октенидерм, Спитадерм и др. Спирт этиловый обладает бактерицидным (кроме микобактерий туберкулеза), вирулицидным (включая вирусы ВИЧ и гепатитов) действием. Благодаря специальным добавкам, ряд препаратов обладают бактерицидным, туберкулоцидным, вирулицидным, фунгицидным действием: Деконкс Соларсепт, Инцидур – спрей и т.д. - Фенолсодержащие средства – Лизол, Амоцид, Амоцид 2000. Фенол как дезинфектант запрещен для применения из-за высокой токсичности и стойкого запаха. Препараты данной группы обладают бактерицидным, туберкулоцидным, вирулицидным и фунгицидным свойствами, не обесцвечивают ткани, не имеют раздражающих запахов. 4. Дезинфекция в домашних очагах инфекционных заболеваний Санитарно-гигиенические мероприятия в квартирном очаге в рамках текущей дезинфекции включают: а) изоляцию больного в отдельную комнату или отгороженную ее часть (комнату больного подвергают 2-3 раза в день влажной уборке и проветриванию), исключение его контакта с детьми, ограничение числа предметов, с которыми больной может соприкасаться, соблюдение правил личной гигиены; б) выделение отдельной постели, полотенец, предметов ухода, посуды для пищи и питья; посуду и предметы ухода за больным хранят отдельно; в) отдельное содержание и сбор грязного белья больного; г) соблюдение чистоты в помещениях и местах общего пользования, при этом используют раздельный уборочный инвентарь для комнаты больного и других помещений. При проведении текущей дезинфекции в очагах на дому целесообразно применять физические и механические методы дезинфекции, а также использовать моюще-дезинфицирующие препараты бытовой химии. При этом широко применяют соду, мыло, кипящую и горячую воду, стирку, глаженье, проветривание и т.д. Обычно, в квартирных эпидемических очагах химические дезинфицирующие средства используются лишь для обеззараживания выделений. Заключительная дезинфекцияпроводится после госпитализации, выздоровления или смерти больного, т. е., после удаления источника инфекции с целью полного освобождения очага от возбудителей, рассеянных больным. Заключительную дезинфекцию проводят центры дезинфекции и стерилизации или дезинфекционные отделы территориальных центров гигиены и эпидемиологии в эпидемических очагах при следующих инфекционных заболеваниях (или при подозрении на данную инфекционную болезнь): холера, возвратный тиф, эпидемический сыпной тиф, болезнь Бриля, лихорадка Ку (легочная форма), чума, сибирская язва, вирусные геморрагические лихорадки, брюшной тиф, паратифы, сальмонеллезы, туберкулез, проказа, орнитоз (пситтакоз), дифтерия, грибковые заболевания волос, кожи и ногтей (микроспория, трихофития, руброфития, фавус). 5. Дезинфекция в мед организациях Нормативный документ, на котором основываются мероприятия по дезинфекции — Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения. МУ-287-113 (утвержденные Департаментом Госсанэпиднадзора Минздава РФ 30.12.1998). Целью дезинфекции в медицинских организациях является профилактика возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП, бывшая ВБИ). Задача дезинфекции: разрыв путей передачи возбудителей инфекционных заболеваний от источников инфекций к восприимчивым людям (от инфекционного больного к его окружающим). В зависимости от степени воздействия на жизнеспособность микроорганизмов различают три уровня дезинфекции. Высокий уровень — направлен на уничтожение вегетирующих бактерий, микобактерий туберкулеза, грибков, липидных и нелипидных вирусов. Неэффективен в отношении большого числа споровых форм бактерий. Дезинфекции высокого уровня (ДВУ) подвергаются полукритические объекты (эндоскопы, трубки, катетеры). Средний уровень — направлен на уничтожение вегетирующих бактерий, большинства грибков, микобактерий туберкулеза, большинства вирусов. Неэффективен в отношении споровых форм бактерий. Дезинфекции среднего уровня (ДСУ) повергаются полукритичекие и некритические объекты(гладкие твердые поверхности). Низкий уровень — направлен на уничтожение вегетирующих бактерий, некоторых грибков, вирусов. Неэффективен в отношений высокоустойчивых бактерий (микобактерия туберкулеза) и споровых форм бактерий. Дезинфекции низкого уровня подвергаются некритические объекты (термометры, мембраны фонендоскопов, поверхности ванн). Проводятся: Профилактическая дезинфекция проводится в ЛПУ (местах вероятного скопления возбудителей инфекций) систематически с целью профилактики возникновения и распространения ИСМП (ВБИ). Различают 3 формы профилактической дезинфекции: Плановая — проводится при отсутствии эпидемиологических показаний с целью уменьшения микробной обсемененности объектов, предупреждения распространения микроорганизмов в окружающей среде, освобождения помещений лечебных учреждений от членистоногих (дезинсекция) и грызунов (дератизация). При этом проводится обеззараживание всех видов поверхностей, изделий медицинского назначения (ИМН), гигиеническая обработка рук медицинского персонала, частичная и полная санитарная обработка кожных покровов пациентов, обеззараживание питьевой воды, медицинских отходов, дезинсекция, дератизация. По эпидемиологическим показаниям — с учетом особенностей инфекционного заболевания в тех отделениях, где нет вспышки для ее профилактики. По санитарно-гигиеническим показаниям — как разовое мероприятие на территориях, находящихся в неудовлетворительном санитарном состоянии по методикам текущих и генеральных уборок. Очаговая дезинфекция проводится в очагах инфекционных заболеваний при выявлении инфекции с целью предупреждения распространения возбудителей инфекции. Очаговая дезинфекция проводится в следующих формах: Текущая очаговая дезинфекция — проводится в присутствии пациента с момента выявления инфекционного заболевания до его выписки из стационара (либо перевода в другое отделения, смерти). Производится обеззараживание всех видов поверхностей, предметов ухода, ИМН, посуды, белья, рук медперсонала. Цель: в действующем эпид. очаге в присутствии источника инфекции снизить массивность микробной контаминации окружающей среды. Заключительная очаговая дезинфекция — проводится с учетом нозологии инфекции однократно после выписки пациента из стационара, перевода в другое отделение либо смерти. Цель: полное уничтожение возбудителей инфекционного заболевания в очаге после удаления из него источника инфекции. 6. Методы оценки эффективности дезинфекционных мероприятий в мед организациях Контроль проводят визуальным, бактериологическим и химическим методами. Бактериологический контроль качества дезинфекции в ЛПУ — условно-патогенных бактерий. В родовспомогательных и хирургических отделениях, кроме того, определяют общее число бактерий в воздухе и количество золотистого стафилококка в 1 м3. При бактериологическом контроле дезинфекции по эпидемическим показаниям берут смывы на присутствие также и патогенных возбудителей. Санитарно-бактериологические лаборатории Роспотребнадзора контролируют эффективность дезинфекции один раз в квартал, лаборатории ЛПУ — один раз в месяц. Пробы отбирают не позже 30-45 мин по окончании дезинфекции. В ЛПУ не менее 30 контрольных смывов. Площадь смыва должна составлять 100-200 см2. У мелких предметов смывы берут со всей поверхности. При отборе проб отмечают дату их взятия, когда и кем приготовлен дезинфекционный раствор, какая концентрация указана на этикетке, каковы условия хранения препарата. Смывы берут стерильным ватным тампоном, вмонтированным в бактериологическую пробирку. В пробирке должен содержаться увлажнитель тампона (физиологический раствор или водопроводная вода) либо нейтрализатор дезинфектант а (1% раствор гипосульфита для хлорсодержащих препаратов). Смывы засевают на среды с соблюдением правил асептики в условиях, исключающих возможность вторичной контаминации. Дезинфекционные мероприятия в ЛПУ считаются эффективными, если во всех смывах с объектов больничной среды не выявлены золотистый стафилококк и грамотрицательные условно-патогенные бактерии. Контроль за качеством дезинфекционных растворов осуществляется с помощь ю химических методов (лабораторный способ и экспресс-пробы). Цель такого контроля — выяснение содержания АДВ в исходном препарате и дезинфекционном растворе, а также соответствие концентрации рабочих растворов заданным режимам дезинфекции (согласно инструкциям). Так, для быстрого определения качества дезинфекции применяется экспресс-метод определения хлорсодержащих дезинфектантов (хлор-тест) с помощью метоловой индикаторной бумаги. Сут ь метода заключается в следующем: при взаимодействии активного хлора, содержащегося в растворе, с метолом индикаторная полоска быстро меняет цвет на сиренево-зеленую гамму оттенков в зависимости от концентрации активного хлора. Цвет полоски сравнивают со шкалой цветности, где каждой концентрации раствора соответствует свой цвет бумаги. Шкала состоит из трех частей для определения концентрации: 1) раствора хлорамина; 2) раствора хлорамина, которым обработаны поверхности; 3) растворов хлорной извести и гипохлорита кальция. Экспресс-метод используют для определения качества наиболее часто используемых растворов следующих концентраций: 0,5; 1,0; 3,0; 5,0; 10%. Для выявления концентрации перекиси водорода и концентрации активного хлора в нейтральном анолите с помощь ю наборов реактивной бумаги с цветной шкалой применяется пероксид-тест и миллихлор. 7. Обработка рук медицинского персонала. Правила, алгоритм Условия эффективности: коротко постриженные ногти; отсутствие лака на ногтях; отсутствие искусственных ногтей; отсутствие ювелирных украшений на руках (колец, перстней и т.д); обеспечение в достаточном количестве эффективными средствами для мытья и обеззараживания рук, а также средствами для ухода за кожей рук (кремы, лосьоны, бальзамы). Мытьё мылом: Встаем перед раковиной, стараясь не касаться ее поверхности руками и одеждой. Включаем воду и регулируем температуру воды до комфортного значения (35−40 °С). Мочим кисти рук водой. Наносим мыло на ладонь при помощи дозатора. трем ладонью о ладонь правой ладонью трем по тыльной стороне левой кисти и наоборот обрабатываем межпальцевые промежутки: трем ладони со скрещенными растопыренными пальцами соединяем пальцы в замок, трем тыльной стороной согнутых пальцев по ладони другой руки трем поочередно круговыми движениями большие пальцы рук трем разнонаправленными круговыми движениями поочередно ладонь кончиками пальцев противоположной руки Для эффективной обработки рук необходимо повторять каждое движение не менее 5 раз Смываем мыло проточной водой по направлению от кончиков пальцев к запястью. 8. Стерилизация. Виды и методы Стерилизация представляет собой полное уничтожение всех видов микроорганизмов, включая их споры. Стерилизация не может быть относительной, она всегда абсолютна.  Физический метод предполагает термическую обработку ИМ Н («горячая» стерилизация) и использование различного рода излучений («холодная» стерилизация, так как процесс стерилизации идет при температуре ниже 100 °С). При химическом методе стерилизации используются химические вещества в газообразном состоянии (газовый способ) или в виде растворов. Классификация медицинских стерилизаторов представлена на рис. 10.8. В практических условиях широк о применяю т термический метод стерилизации — это использование паровых и воздушных стерилизаторов.  9. Обработка медицинского инструментария После использования инструменты проходят три этапа обработки: Дезинфекцию Предстерилизационную обработку Стерилизацию Дезинфекция Это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение патогенных и условно патогенных возбудителей. Инструменты, подлежащие стерилизации: Инструменты, контактирующие с кровью. Контактирующие со слизистой оболочкой, в результате контакта с которой могут быть микротравмы. Инструменты, имеющие контакт с раневой поверхностью. Для проведения дезинфекции используются два метода: Физический: кипячение в дистиллированной воде 30 минут или кипячение в 2% растворе питьевой соды 15 минут. Химический - погружение инструментов в разобранном виде в один из дезинфицирующих растворов, 6% перекись водорода на 60 минут После дезинфекции инструменты ополаскивают под проточной водой 1-2 минуты. Предстерилизационная очистка Предназначена для удаления с инструментов жировых, белковых, механических загрязнений и остатков лекарственных средств. Замачивание при полном погружении в моющем растворе.1% септабик на 60 мин. (дезинф. + предстерил. очистка); Затем производится тщательная мойка в моющем растворе ершами, щетками, марлевыми жгутиками, мандренами, по 0,5 минут на каждый разобранный инструмент. Затем ополаскиваем проточной водой после моющего средства:"Биолот" 3 мин. Ополаскивание дистиллированной водой по 0,5 минут на каждый инструмент, пятикратное погружение. Подсушивание горячим воздухом при t=85оС в сухожаровом шкафу или при комнатной температуре под салфеткой до полного исчезновения влажности. дезинфекция стерилизация медицинский инструмент Стерилизация Обеспечивает гибель на стерилизуемых изделиях вегетативных и споровых форм микроорганизмов. Ей подлежат все изделия, соприкасающиеся с раневой поверхностью, кровью, слизистыми, лекарственным препаратами. Выбор метода стерилизации зависит от материала, из которого изготовлен инструмент. Физический метод стерилизации 1. Паровой. – Стерилизация в автоклавах водяным насыщенным паром под избыточным давлением. Рекомендуется для изделий из резины, полимерных материалов, латекса, нетермостойкого стекла, металла, белья, перевязочного материла. 2. Воздушный. - Стерилизация в сухожаровых шкафах сухим горячим воздухом, рекомендуется для изделий из металла и термостойкого стекла. 3. Радиационный. Используется в промышленности для стерилизации одноразовых шприцов и систем. Химический метод. 1. использование химических препаратов. Стерилизация в стеклянных или эмалированных емкостях полностью погруженного и разобранного инструментария в химическом растворе. Рекомендуется для изделий из коррозийно-стойких металлов, стекла и резины. Методы стерилизации: · 6% перекись водорода t=18оС, 6 часов, t=50оС, 3 часа. 2. газовый. Стерилизация в газовых камерах, микроанаэростате МИ или в скороварках "Минутка". Рекомендован для изделий из полимерных материалов, стекла, коррозийно-стойкого металла. Контроль качества дезинфекции и стерилизации Качество дезинфекции оценивают по отсутствию в смывах, взятых с медицинских изделий, золотистого стафилококка и кишечной палочки. При отсутствии роста микроорганизмов делают заключение об эффективности дезинфекции. Качество предстерилизационной очистки оценивают по отсутствию положительных проб: На наличие крови (азопирамовая проба). На наличие щелочных компонентов, синтетических моющих средств (фенолфталеиновая проба). На наличие масленых лекарственных средств (проба с суданом III). контроль за качеством стерилизации предусматривает определение параметров и ее эффективности. Эффективность оценивается с помощью бактериологических тестов в определении микроорганизмов, способных к размножению на изделиях, подвергнутых стерилизации. Контроль параметров стерилизации проводят: Физическим методом с помощью контрольно-измерительных приборов (термометры). Химическим методом (использование химических тестов - термоиндикаторная лента). 10. Утилизация медицинских отходов. Классификация. Правила сбора 1) Организованная на территории ЛПУ система сбора, временного хранения и транспортирования отходов должна состоять из следующих звеньев: - сбора отходов внутри медицинского подразделения; - транспортирования и перегрузки отходов в (меж) корпусные контейнеры; - временного хранения отходов на территории ЛПУ; - транспортирование (меж)корпусных контейнеров к месту обезвреживания отходов. Порядок проведения работ для каждого звена определяется соответствующими разделами данных санитарных правил. 2) К отходам, образующимся на территории лечебно-профилактического учреждения, в зависимости от их класса, предъявляются различные требования по сбору, временному хранению и транспортированию. 3) Смешение отходов различных классов на всех стадиях их сбора, хранения и транспортирования недопустимо. 4) В каждом медицинском подразделении руководитель совместно с ответственным специалистом за сбор отходов в данном медицинском учреждении из имеющегося персонала назначает лицо, ответственное за сбор отходов. Данное лицо непосредственно на местах первичного сбора отходов осуществляет контроль за обращением с отходами и производит герметизацию одноразовых емкостей (пакетов, баков). 5) К работам, связанным со сбором, временным хранением и транспортированием отходов, не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительного обучения. 6) Обучение персонала правилам безопасного обращения с отходами осуществляется ответственным специалистом за сбор отходов в данном медицинском учреждении.  11. Контроль качества дезинфекционных и стерилизационных мероприятий Качество дезинфекционных мероприятий определяется визуальным, химическим, бактериологическим контролем, который осуществляют дезинфекционные станции, бактериологические лабораторию-РИИ лечебно-профилактических учреждений. +При визуальном контроле, который проводит сотрудник (лаборант, врач) дезстанции, выясняется санитарное состояние объекта, полнота и своевременность проведения дезинфекционных мероприятий. Химический контроль используют для проверки содержания активного хлора в препаратах и рабочих растворах, при этом отбирают пробы сухого вещества и дезинфицирующих растворов. Отмечают дату взятия пробы, когда и кем приготовлен дезраствор, какая концентрация указана на этикетке. Делается заключение о правильности приготовления растворов. Контроль доставки проб осуществляет старшая медицинская сестра. Этот метод контроля позволяет при обнаружении погрешностей назначить повторную дезинфекцию для их устранения. Бактериологический контроль (его осуществляет лаборант или врач дезстанции) является внезапным для персонала, осуществляющего обработку. Пробы отбирают не позже 1 часа по окончании дезинфекции. Смывы берут с медицинского инструментария (в количестве 1 % от числа шприцев, игл и т. д.), со столовой и чайной посуды, с предметов ухода, с рук и халатов медицинского персонала и т. д. Контроль стерилизации проводят с помощью физического и химического методов. Физический метод контроля работы стерилизаторов осуществляют с помощью контрольно-измерительных приборов, фиксирующих температуру, давление и время. Химический метод состоит в использовании химических тестов и термохимических индикаторов, которые размещают в стерилизационной камере в контрольных точках при каждой закладке инструментов и материалов как вне упаковок, так и в стерилизационные коробки (биксы), и внутри упаковок. При обнаружении неудовлетворительных результатов контроля загрузку считают нестерильной. Эффективность стерилизации контролируют бактериологическим методом, используя биотесты стерилизации, представляющие собой объекты (флаконы, фольгу и др.), обсемененные тест-микроорганизмами, например спорами B.stearother-mophilus или В. Ucheniformis. На основании гибели тест-микроорганизмов делают заключение об эффективности процесса. +Контроль стерильности заключается в определении на изделиях, подвергнутых стерилизации/ тест-микроорганизмов, способных к размножению. |