1. Поражающие факторы ядерных взрывов и их воздействие на личный состав, вооружение, военную технику, способы защиты от них. Ударная волна ядерного взрыва

Скачать 0.49 Mb. Скачать 0.49 Mb.

|

|

тематическим картам относят карты, основное содержание которых определяется отображаемой конкретной темой. На них с большей детальностью отображаются отдельные элементы местности или наносятся специальные данные, не показанные на общегеографических картах. Примером тематических карт могут служить обзорно-географические, геологические и другие типы карт. К тематическим относят и специальные карты. Они предназначаются для решения конкретных задач и для определенного круга потребителей. Их содержание имеет более узкую направленность. К специальным картам, создаваемым для войск, относятся дорожные, аэронавигационные и ряд других. Карты с данными о поверхности дна морей, океанов и других водоемов называются морскими навигационными картами. Одним из наиболее распространенных в войсках видов общегеографических карт являются топографические карты. К ним относятся карты масштабов 1:1000000 и крупнее, подробно изображающие местность - поверхность земной суши с прилегающей к ней прибрежной полосой морей и океанов. В отличие от них карты, изображающие водные пространства с прилегающей к ним полосой суши и характеризующие акватории, острова, условия судоходства (мореплавания) и т. п., называются гидрографическими картами (морскими, речными и т. п.). Топографические карты как измерительные документы и основные источники информации о местности служат одним из важнейших средств управления войсками. По ним изучают местность и ориентируются в боевых условиях, выполняют необходимые измерения и расчеты при изучении и оценке обстановки, принятии решений, организации боевых действии и постановке боевых задач подчиненным войскам. С помощью карт осуществляется организация взаимодействия войск при выполнении боевых задач. По ним определяют координаты целей и производят топогеодезическую привязку элементов боевого порядка всех родов войск, а также выполняют различные проектные и военно-инженерные расчеты. По своим масштабам, основному предназначению и использованию в различных командно-штабных звеньях российские топографические карты условно можно подразделить следующим образом .

Карты масштабов 1:25 000 - 1:100 000 предназначаются для работы командиров и штабов при организации, ведении боя и управлении войсками в бою. Они наиболее широко используются в качестве рабочих карт в тактическом звене управления войсками. По ним изучают и оценивают местность при подготовке и в ходе боевых действий, определяют координаты огневых позиций ракетных войск и артиллерии, технических средств разведки, а также координаты целей, производят измерения и расчеты при проектировании и строительстве военно-инженерных сооружений и других объектов. Карта масштаба 1:25 000 применяется в войсках для детального изучения отдельных наиболее важных рубежей и участков местности при форсировании водных преград, десантировании и т. п. Они используются также для более точных измерений и расчетов при проектировании и строительстве военно-инженерных сооружений. Карта масштаба 1:50 000 применяется главным образом в условиях обороны, а в наступлении - преимущественно при прорыве обороны противника, форсировании водных преград, высадке воздушных и морских десантов, а также в боях за населенные пункты. При действиях в крупных населенных пунктах командирам и штабам могут в дополнение к картам выдаваться планы городов - масштаба 1:10 000 или 1:25 000. Они предназначаются для изучения городов и подходов к ним, для ориентирования внутри города, целеуказания и управления войсками в ходе боя за город. С этой целью на планах указаны названия улиц, номера кварталов и важнейшие объекты города с их количественной и качественной характеристикой. Основной тактической картой принято считать карту масштаба 1:100 000. Карты масштабов 1:200 000 и 1:500 000 предназначаются для изучения и оценки местности при планировании и подготовке операций, для управления войсками в ходе операции и планирования передвижений войск. Карта масштаба 1:500 000 используется, кроме того, фронтовой авиацией в качестве полетной карты. Карта масштаба 1:1 000 000 используется штабами для изучения физико-географических условий обширных территорий и для общих, приближенных расчетов по обеспечению боевых действий войск при планировании операций. 12.Понятие о разграфке и номенклатуре топографических карт.

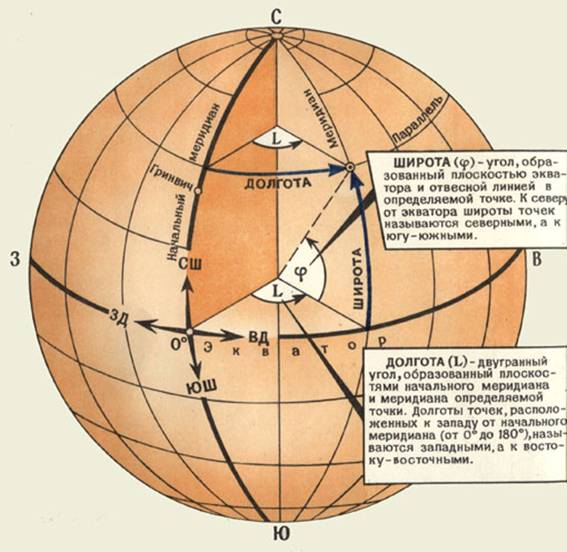

Система деления карты на отдельные листы называется разграфкой карты, а система обозначения (нумерации) листов — их номенклатурой. Деление топографических карт на отдельные листы линиями меридианов и параллелей удобно тем, что рамки листов точно указывают положение на земном эллипсоиде участка местности, изображённого на данном листе, и его ориентировку относительно сторон горизонта. Принцип разграфки карт остальных масштабов (более крупных) показан на рис.2,3.  Рис.2. Расположение, порядок нумерации и обозначения листов карт масштабов 1:50 000 – 1:500 000 на листе миллионной карты.  Рис.3. Разграфка и номенклатура листов карт масштаба 1:50 000 и 1:25 000. Видно, что листу миллионной карты соответствует целое число листов остальных масштабов, кратное четырём — 4 листа карты масштаба 1:500 000, 36 листов карты масштаба 1:200 000, 144 листа масштаба 1:100 000 и т.д. В соответствии с этим установлена и номенклатура листов, единая для топографических карт всех масштабов. Номенклатура каждого листа указана над северной стороной его рамки. В основу обозначения листов топографических карт любого масштаба положена номенклатура листов миллионной карты. Ряды листов этой карты обозначаются заглавными буквами латинского алфавита (от А до V) и счёт их ведётся от экватора к полюсам. Колонны же листов нумеруются цифрами от 1 до 60. Счёт колонн ведётся от меридиана 180 градусов с запада на восток. Номенклатура листа карты масштаба 1:1 000 000 слагается из указания ряда (буквы) и колонны (цифры), в пересечении которых он расположен, например, лист с г. Смоленск имеет номенклатуру N-36 (рис.1). Колонны листов миллионной карты совпадают с шестиградусными координатными зонами, на которые разбивается поверхность земного эллипсоида при вычислении координат и составлении карт в проекции Гаусса. Различие заключается лишь в их нумерации: так как счёт координатных зон ведётся от нулевого (Гринвичского) меридиана, а счёт колонн листов миллионной карты от меридиана 180 градусов, то номер зоны отличается от номера колонны на 30. Поэтому, зная номенклатуру листа карты, легко определить, к какой зоне он относится. Например, лист М-35 расположен в 5-й зоне (35-30), а лист К-29 — в 59-й зоне (29+30). Номенклатура листов карт масштабов 1:100 000 – 1:500 000 слагается из номенклатуры соответствующего листа миллионной карты с добавлением к ней цифры (цифр) или буквы, указывающей расположение на нём данного листа. Как видно из рис.2, счёт листов всех масштабов ведётся слева направо и сверху вниз, при этом: — листы масштаба 1:500 000 (4 листа) обозначаются русскими прописными буквами А, Б, В, Г. Следовательно, если номенклатура листа миллионной карты будет, например, N-36, то лист масштаба 1:500 000 с г. Поленск имеет номенклатуру N-36-А (рис.2); — листы масштаба 1:200 000 (36 листов) обозначаются римскими цифрами от I до ХХХVI. Таким образом, номенклатура листа с г. Поленск будет N-36-IХ; — листы масштаба 1:100 000 нумеруются цифрами от 1 до 144. Например, лист с г. Поленск имеет номенклатуру N-36-41. Листу карты масштаба 1:100 000 соответствуют 4 листа масштаба 1:50 000, обозначаемые русскими прописными буквами "А, Б, В, Г", а листу масштаба 1:50 000 — 4 листа карты 1:25 000, которые обозначаются строчными буквами русского алфавита "а, б, в, г" (рис.3). В соответствии с этим номенклатура листов карты 1:50 000 слагается из номенклатуры листа масштаба 1:100 000, а листов карты 1:25 000 — из номенклатуры листа масштаба 1:50 000 с присоединением к ней буквы, указывающей данный лист. Например, N-36-41-В обозначает лист масштаба 1:50 000, а N-36-41-В-а — лист масштаба 1:25 000 с г. Поленск (рис.3). Для подбора нужных листов карт на тот или иной район и для быстрого определения их номенклатуры существуют так называемые сборные таблицы карт . Они представляют собой мелкомасштабные схемы, разделённые меридианами и параллелями на клетки, соответствующие обычным листам карты масштаба 1:100 000, с указанием их порядковой нумерации в пределах листов миллионной карты. 13.Условные знаки. Их классификация и численный масштаб. На топографических картах отображают все важнейшие элементы местности: рельеф, гидрографию, растительный покров и грунты, населённые пункты, дорожную сеть, границы, промышленные, сельскохозяйственные, социально-культурные и другие объекты. Чем крупнее масштаб карты, тем больше объектов и с большими подробностями показывают на карте. При этом в целях повышения наглядности изображения проводят картографическую генерализацию, то есть объекты, имеющие второстепенное значение и небольшие размеры, на картах не показывают. Полнота отображения элементов местности на карте зависит и от географических особенностей картографируемой территории. Так, колодцы в обжитых районах с хорошо развитой сетью рек и каналов не имеют существенного значения и на картах масштаба 1:100 000 и мельче, как правило, не показываются. В пустынных и полупустынных районах колодцы приобретают важное значение и подлежат обязательному отображению на картах масштаба 1:200 000 и крупнее. На мелкомасштабных картах полнота отображения достигается обобщением очертаний контуров объектов, объединением нескольких объектов в одно целое. Для каждой группы однородных объектов установлен, как правило, общий условный знак, определяющий род предмета. Он имеет обычно простое начертание, удобное для вычерчивания и запоминания, и своим рисунком или цветом напоминает внешний вид или какие - либо другие признаки изображаемого местного предмета. Картографические условные знаки по назначению и геометрическим свойствам подразделяют на три вида: линейные, внемасштабные и площадные. Кроме условных знаков на картах применяются подписи, поясняющие вид или род изображаемых на карте объектов, а также их количественные и качественные характеристики. Внемасштабными картографическими условными знаками изображают объекты, площади которых не выражаются в масштабе карты. Положению объекта на местности соответствует центр знака симметричной формы, середина основания знака с широким основанием, вершина угла знака с основанием в виде прямого угла, центр нижней фигуры знака, представляющего собой сочетание нескольких фигур. Площадными картографическими условными знаками заполняют площади объектов, выражающихся в масштабе карты. Площадные знаки, вычерченные внутри контура объекта (болота, лесного массива, сада и т. п.), не указывают его положение на местности. Рельеф- совокупность неровностей земной поверхности, слагающихся из разнообразных элементарных форм различного порядка. Всё многообразие неровностей, из которых слагается рельеф земной поверхности, можно в основном свести к следующим пяти элементарным формам: гора - значительное куполообразное или коническое возвышение с более или менее явно выраженным основанием - подошвой. котловина - замкнутая чашеобразная впадина обычно с пологими скатами. хребет - линейно вытянутое возвышение, постепенно понижающееся к одному или обоим своим концам. лощина - вытянутое углубление, понижающееся в одном направлении; имеет скаты с чётко выраженным верхним перегибом - бровкой. К разновидностям лощин относятся: долины, ущелья, овраги, балки, каньоны. седловина - понижение на гребне хребта между двумя смежными вершинами; к ней с двух противоположных направлений, поперечных хребту, подходят своими верховьями лощины. Линейным масштабом называется графическое изображение численного масштаба в виде прямой линии с делениями для отсчета расстояний. Для линейного масштаба на прямой линии откладывают ряд отрезков одинаковой длины, называемой основанием линейного масштаба. Основание масштаба обычно соответствует целому числу километров или сотен метров. Для повышения точности измерения первое основание разделено на более мелкие части. Для карты масштаба 1:50 000 наименьшее деление на линейном масштабе будет соответствовать 50м. Измерения по линейному масштабу производят циркулем- измерителем. При измерении циркуль следует держать одной рукой, наклоняя от себя так, чтобы были хорошо видны одновременно обе иглы. И определяя с помощью линейного масштаба длину линии, взятой с карты или плана, нужно правую ножку циркуля поставить на одну из черточек справа от нуля с таким расчетом, чтобы вторая его ножка точно совпала с крайним левым основанием масштаба. 14.Понятие о координатах и системах координат. В практике работы командира подразделения часто возникает необходимость определять или указывать положение отдельных объектов (целей) и местных предметов по карте. Эта задача сводится к указанию положения цели, местного предмета или своего местоположения по отношению к известным точкам. Координатами называются угловые или линейные величины, определяющие положение точки на какой-либо поверхности или в пространстве. В топографии применяют такие системы координат, которые позволяют наиболее просто и однозначно определять положение точек земной поверхности как по результатам непосредственных измерений на местности, так и с помощью карт. К числу таких систем относятся: географические; плоские прямоугольные; полярные; биполярные. Всистеме географических координат положение любой точки земной поверхности относительно начала координат определяется в угловой мере. Так как долгота Гринвичского меридиана принята равной 0º, то его называют также нулевым меридианом. За начало отсчета географических координат у нас принята точка пересечения начального (Гринвичского) меридиана с экватором. Система географических координат удобна для решения задач по определению взаимного положения объектов, расположенных на значительных расстояниях друг от друга. Поэтому в военном деле эту систему используют главным образом для ведения расчетов, связанных с применением боевых средств дальнего действия, например баллистических ракет, авиации и др. Система плоских прямоугольных координат является зональной; она успешно установлена для каждой шестиградусной зоны, на которые делиться поверхность Земли при изображении ее на картах в проекции Гаусса, и предназначена для указания положения изображений точек земной поверхности на плоскости (карте) в этой проекции. Началом координат в зоне является тока пересечения осевого меридиана с экватором, относительно которой и определяется в линейной мере положений всех остальных точек зоны. Начало координат зоны и ее координатные оси занимают место строго определенное положение на земной поверхности. Поэтому система плоских прямоугольных координат каждой зоны связана как с системами координат всех остальных зон, так и с системой географических координат. Применение линейных величин для определения положения точек делает систему плоских прямоугольных координат весьма удобной для ведения расчетов как при работе на местности, так и на карте. Поэтому в войсках эта система находит наиболее широкое применение. Прямоугольными координатами указывают положение точек на местности, своих боевых порядков и целей, с их помощью определяют взаимное положение объектов в пределах одной координатной зоны или на смежных участках двух зон. Системы полярных и биполярных координат являются местными системами. В войсковой практике они применяются для определения положения одних точек относительно других на сравнительно небольших участках местности, например при целеуказании, засечке ориентиров и целей, составлении схем местности и др. Эти системы могут быть связаны с системами прямоугольных и географических координат. Система полярных координат проста и может быть построена в любой точке местности, принятой за полюс. Углы и расстояния на местности, необходимые для определения местоположения объектов (целей), в этой системе при небольших расстояниях измеряют с помощью приборов наблюдения. Поэтому система плоских полярных координат широко применяется при засечке целей с одного наблюдательного пункта, целеуказании, ориентировании и т. п. При необходимости линейные и угловые измерения выполняют специальными дальномерами и угломерными приборами (устройствами). Полярной осью в этой системе координат может служить линия географического меридиана, магнитного меридиана, вертикальная линия координатной сетки на карте или принятое за начальное направление на удаленный ориентир на местности. В настоящее время все системы координат рассматривают как пространственные или плоские. К пространственным координатам относятся географические, а к плоским - полярные, биполярные и плоские прямоугольные координаты. 15. Системы географических и плоских прямоугольных координат. Географические координаты (рис.1) – угловые величины: широта (j) и долгота (L), определяющие положение объекта на земной поверхности относительно начала координат – точки пересечения начального (Гринвичского) меридиана с экватором. На карте географическая сетка обозначена шкалой на всех сторонах рамки карты. Западная и восточная стороны рамки являются меридианами, а северная и южная – параллелями. В углах листа карты подписаны географические координаты точек пересечения сторон рамки.

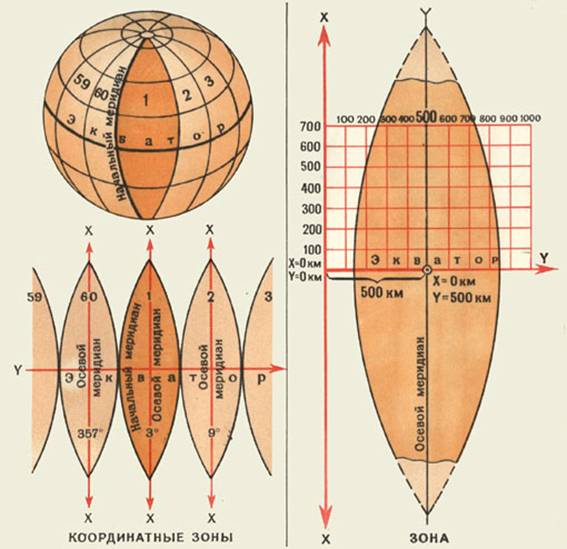

В системе географических координат положение любой точки земной поверхности относительно начала координат определяется в угловой мере. За начало у нас и в большинстве других государств принята точка пересечения начального (Гринвичского) меридиана с экватором. Являясь, таким образом, единой для всей нашей планеты, система географических координат удобна для решения задач по определению взаимного положения объектов, расположенных на значительных расстояниях друг от друга. Поэтому в военном деле эту систему используют главным образом для ведения расчетов, связанных с применением боевых средств дальнего действия, например баллистических ракет, авиации и др. Плоские прямоугольные координаты (рис. 2) – линейные величины, определяющие положение объекта на плоскости относительно принятого начала координат – пересечение двух взаимно перпендикулярных прямых (координатных осей Х и Y). В топографии каждая 6-градусная зона имеет свою систему прямоугольных координат. Ось Х - осевой меридиан зоны, ось Y – экватор, а точка пересечения осевого меридиана с экватором – начало координат.

Система плоских прямоугольных координат является зональной; она установлена для каждой шестиградусной зоны, на которые делится поверхность Земли при изображении ее ни картах в проекции Гаусса, и предназначена для указания положения изображений точек земной поверхности на плоскости (карте) в этой проекции. Началом координат в зоне является точка пересечения осевого меридиана с экватором, относительно которой и определяется в линейной мере положение всех остальных точек зоны. Начало координат зоны и ее координатные оси занимают строго определенное положение на земной поверхности. Поэтому система плоских прямоугольных координат каждой зоны связана как с системами координат всех остальных зон, так и с системой географических координат. Применение линейных величин для определения положения точек делает систему плоских прямоугольных координат весьма удобной для ведения расчетов как при работе на местности, так и на карте. Поэтому в войсках эта система находит наиболее широкое применение. Прямоугольными координатами указывают положение точек местности, своих боевых порядков и целей, с их помощью определяют взаимное положение объектов в пределах одной координатной зоны или на смежных участках двух зон.  16.Полярная и биполярная системы координат, их назначение и порядок использования в войсках. Задача определения положения точек местности относительно какой- либо точки, принятой за начальную, решается с помощью системы полярных координат. Полярные координаты - угол направления (угол положения) на определяемую точку, измеряемый по ходу часовой стрелки от полярной оси, и расстояние (дальность) от полюса до этой точки однозначно определяют положение точки на плоскости относительно начала координат - точки О (рис. 53). Система полярных координат проста и может быть построена для любой точки местности, принятой за полюс. Углы и расстояния на местности, необходимые для определения местоположения объектов (целей), в этой системе при небольших расстояниях измеряют с помощью приборов наблюдения. Поэтому система плоских полярных координат широко применяется при засечке целей с одного наблюдательного пункта, целеуказании, ориентировании и т. п. При необходимости линейные и угловые измерения выполняют специальными дальномерами и угломерными приборами (устройствами).  Полярной осью в этой системе координат может служить линия географического меридиана, магнитного меридиана, вертикальная линия координатной сетки на карте или принятое за начальное направление на удаленный ориентир на местности. Биполярные координаты (рис. 54) - это две линейные и две угловые величины, которые определяют положение точки (объекта) на местности или карте относительно двух точек (полюсов) и двух полярных осей, принятых за начальные. Биполярные координаты представляют собой разновидность полярных координат. Линейными величинами служат расстояния (дальности) до определяемой точки от полюсов, а угловыми величинами могут быть истинные азимуты, магнитные азимуты, дирекционные углы, углы направлений, которые измеряют от линии (базиса), соединяющей полюсы. Биполярная система координат применяется при засечке целей с пунктов сопряженного наблюдения средствами звуковой, радиотехнической разведки, при определении границ минных полей и в других случаях. Для более точного определения местоположения объекта указывают две угловые и две линейные величины. Рис. 54. Биполярные координаты точки В 17.Назначение и порядок определения дирекционных углов  В качестве начального направления (рис. 55) обычно принимают:Y - направление, параллельное вертикальной километровой линии карты; Дирекционным углом α какого-либо направления называется угол, измеряемый на карте по ходу часовой стрелки от 0 до 360° между северным направлением вертикальной километровой линии и направлением на определяемую точку. Истинным или географическим азимутом А направления называется угол, измеряемый от северного направления географического меридиана по ходу часовой стрелки до заданного направления. Как и дирекционный угол, истинный азимут может иметь любое значение от 0 до 360°. Магнитным азимутом Ам направления называется горизонтальный угол, измеряемый по ходу часовой стрелки (от 0° до 360°) от северного направления магнитного, меридиана до определяемого направления. 18. Назначение рабочей карты и требования, предъявляемые к ней. Рабочая карта командира - это топографическая карта, подготовленная к работе и используемая командиром при решении поставленных задач. Командиры подразделений наносят на свои рабочие карты лишь те данные обстановки, которые необходимы им при уяснении боевой задачи. Основной картой командира подразделения тактического звена является топографическая карта масштаба 1 : 100000. Она используется во всех видах боевых действий. Наглядность рабочей карты командира заключается в ясном и четком отображении боевой обстановки с выделением ее главных элементов, достигается правильным применением и четким вычерчиванием тактических условных знаков, правильным расположением на рабочей карте служебных и пояснительных надписей. Полнотананесения обстановки определяется тем объемом сведений, который необходим командиру для управления подчиненными подразделениями в бою. На рабочую карту командира подразделения обычно наносятся следующие сведения о противнике: части и подразделения ракетно-ядерного оружия в тактической глубине; пункты управления армейских корпусов, дивизий, бригад, полков, батальонов, артиллерийских дивизионов и батарей;батальонные районы обороны и ротные опорные пункты;подразделения войсковой системы ПВО и их органы управления;самолеты, вертолеты, аэродромы и посадочные площадки армейской авиации;передовые авианаводчики ; возможный характер действий противника на глубину поставленной задачи. Кроме данных о противнике на рабочую карту командира наносится:положение своих подразделений;боевая задача подразделения, поставленная старшим начальником;положение и задачи непосредственных соседей (справа и слева), а также впереди действующих подразделений;маршруты движения и маневра;положение подразделений и частей с которыми организуется взаимодействие;районы расположения основных тыловых подразделений; Точность нанесения обстановки. Нанесение на рабочую карту обстановки должно точно соответствовать действительному положению войск и местности. Неточность нанесения обстановки на рабочую карту может привести в боевых условиях к нежелательным, а очень часто и тяжелым последствиям. Выполнение данных требований зависит от умения командиров правильно читать топографические карты. Читать карту - это значит правильно и полно воспринимать символику Ее условных знаков, быстро и безошибочно распознавая по ним не только тип и разновидности изображаемых объектов, но и их характерные свойства. 19.Подготовка рабочей карты к работе. Порядок подбора карты – Подбор необходимых листов карт на заданный район производится по сборным таблицам. Для этого необходимо нанести границы района на сборную таблицу соответствующего масштаба карты. Затем по обозначениям, имеющимся на сборной таблице, выписать номенклатуры всех листов, которые входят в этот район. Номенклатуры листов, примыкающих к имеющемуся листу карты, подписывают на внешней части каждой из сторон рамки. В этом случае при определении номенклатуры соседнего листа карты нет необходимости пользоваться сборной таблицей. Ознакомление с картой - ознакомление с картой заключается в уяснении ее основных характеристик - графической точности, подробности и современности. При этом уясняют следующие данные, необходимые для глазомерной оценки расстояний и быстрых расчетов по карте: расстояния, соответствующие отрезкам на карте в 1 см и 1 мм; оцифровку координатной сетки; возможную точность определения прямоугольных координат и измерения расстояний по карте. Выясняется также необходимость введения поправок в измеряемые по карте расстояния для повышения точности получаемых результатов. О подробности и точности изображения рельефа судят по высоте основного сечения, указанного на карте. О современности и связанной с этим достоверности карты судят по году ее съемки или исправления, указанному за рамкой карты в ее юго- восточном углу. Средний срок службы (без обновления и исправления) крупномасштабных карт обжитых и быстро развивающихся в экономическом отношении районов составляет 6-10 лет. В заголовках боевых документов, составляемых со ссылкой на карту, приходится указывать не только масштаб, но также год ее издания. Эти сведения помещены на северной стороне рамки каждого листа карты. Порядок склеивания карты. Склеивание карты выполняют в такой последовательности: раскладывают листы карты согласно их номенклатуре и намечают поля, которые требуется срезать. срезают намеченные поля, пользуясь острым ножом или лезвием. Обычно у всех листов, кроме крайних справа, срезают правые (восточные), а также нижние (южные) поля, кроме нижних листов склейки. склеивают листы сначала в колонны (снизу вверх), а затем колонны между собой (справа налево). Для склеивания каждый верхний лист колонны накладывают на нижний и смазывают склеиваемые края обоих листов тонким ровным слоем клея. Затем, перевернув верхний лист, аккуратно накладывают его на северное поле нижнего листа, точно совмещая при этом их рамки, а также выходы линий координатной сетки и контуров. Полосу склейки осторожно разглаживают чистой тряпкой, удаляя пузырьки воздуха. Порядок складывания карты. Карту складывают так, чтобы удобно было пользоваться ею без полного развертывания и носить в полевой сумке. Карта складывается гармошкой. Для этого надо, определив на карте район действий, подогнуть соразмерно, с шириной полевой сумки ненужные края и сложить полученную полосу карты . Карту следует складывать возможно плотнее, наблюдая при этом, чтобы сгибы не приходились по линиям склейки листов. Порядок подъема карты. Командиры подразделений поднимают на своих картах лишь важные для них объекты местности. Для подъема карты применяют карандаши следующих цветов: зеленый - для древесной и кустарниковой растительности; синий - для гидрографии и болот; светло-коричневый - для рельефа; темно-коричневый - для дорог; черный - для остальных объектов и для подписей. Населенные пункты поднимают, обводя черным карандашом их внешний контур и подчеркивая их названия (красным цветом находящиеся в своем расположении, синим - в расположении противника). В крупных населенных пунктах, если требуется по задаче, обводят черным карандашом отдельные кварталы, выделяя необходимые ориентиры и выдающиеся здания. Леса, сады и кустарники обводят по их контуру зеленым карандашом. Если необходимо, в лесу выделяют отдельные кварталы, поляны, вырубки и просеки. Обсадки у дорог поднимают, прочерчивая зеленую линию по условному знаку. Озера и реки выделяют, обводя их береговые линии, синим карандашом, а реки, изображенные одной линией, - утолщая их условный знак. Рельеф обычно поднимают, оттеняя (утолщая) светло-коричневым карандашом одну или несколько характерных горизонталей. 20. Правила ведения рабочей карты. Условные обозначения и правила их нанесения. При разработке и ведении рабочей карты необходимо соблюдать следующие правила: карта должна иметь служебный заголовок, подпись с указанием должности, воинского звания и фамилии лица, подписавшего карту, а также дату ее составления, масштаб и год издания; населенные пункты, местные предметы, рубежи и районы рассредоточения или действия своих подразделений указываются, начиная с правого фланга, а противника - с его левого фланга; рубежи двумя, а районы тремя пунктами; разграничительные линии указываются не менее чем тремя пунктами, один из которых должен быть на переднем крае; направление наступления указывается несколькими пунктами на всю глубину боевой задачи; маршрут движения указывается названиями местных предметов или населенных пунктов: первый - на исходном рубеже, затем - наиболее важные, и последний - в районе рассредоточения или на рубеже перехода в атаку; данные обстановки наносятся установленными условными обозначениями, не затемняя топографическую основу карты и надписи на ней; положение и действия своих войск, войск противника, наименование и нумерацию частей и подразделений, а также пояснительные надписи отображать установленными цветами; условные обозначения войск, огневых средств, боевой и другой техники наносить на карту в соответствии с действительным положением их на местности, а также по направлению действий или ведения огня; при нанесении на карту положения подразделения к разному времени условные обозначения дополнять штрихами и пунктирными линиями; второстепенные данные, которые невозможно изобразить условными обозначениями, записывать на полях карты, в пояснительной записке (легенде) все надписи располагать параллельно нижнему (верхнему) обрезу карты. Условные обозначения. Условные обозначения, применяемые в боевых документах, разделены на следующие группы: пункты управления и средства связи; марш, разведка и охранение; расположение и действия подразделений; оружие массового поражения (ОМП) и защита от него; стрелковое оружие и артиллерия; бронированная техника, автомобили и вертолеты; инженерные средства и сооружения; подразделения технического обеспечения и тыла и их объекты. Правила вычерчивания условных обозначений. Для составления графических документов необходимо уметь хорошо вычерчивать условные знаки. Кустарники изображают овалами с точками. Овалы располагают произвольно, но их длинные оси должны быть параллельны верхнему обрезу листа бумаги. При изображении сплошного кустарника овалы располагаются чаще, а между смежными овалами ставят точки. В населенных пунктах изображается лишь контур кварталов. Кварталы заштриховывают в произвольном, но едином для всего чертежа направлении. Грунтовые дороги, вычерчиваемые в одну линию, доводят лишь до улиц населенного пункта. Дороги, вычерчиваемые в две линии (автострады, шоссе и др.), а также железные дороги должны сохранять свой знак на всем своем протяжении. Дороги, вычерчиваемые в две линии, не должны пересекаться другими условными знаками, например контуром леса. Железные дороги изображаются утолщенной черной линией с поперечными одинарными, двойными или тройными штрихами, показывающими колейность дороги. Такие условные знаки, как указатели дорог, отдельно стоящие деревья, фабричные трубы и т. п., а также знаки различных плантаций, луга, горелого и вырубленного леса вычерчивают так, чтобы вертикальная ось их знака располагалась перпендикулярно к верхнему обрезу листа бумаги. Береговые линии рек и каналов не должны пересекать условных знаков мостов, плотин, шлюзов и других подобных сооружений. Границы угодий (плантаций, лугов, сплошных кустарников и т. п.) изображают точечным пунктиром (как на картах) или короткими и тонкими штрихами. При изображении границ угодий, а также дорог и рек следует обобщать мелкие изгибы, обязательно оставляя лишь те, которые имеют значение ориентиров. Собственные названия, пояснительные подписи и оцифровки располагают параллельно верхнему обрезу листа; исключение составляют подписи названий рек, каналов, урочищ, которые располагают параллельно оси этих местных предметов. Образцы шрифтов для подписей. Для подписей удобно применять трафареты. Красным цветом показывают положение, задачи и действия танковых, мотострелковых, воздушно-десантных подразделений, их пункты управления, разграничительные линии, тыловые учреждения своих войск. Черным цветом наносят положение, задачи и действия ракетных, артиллерийских, зенитных, инженерных, химических, радиотехнических подразделений, подразделений связи, тыловые учреждения этих войск, а также подписи, относящиеся к своим войскам. Синим цветом отображаются все сведения о противнике (инженерные сооружения, заграждения и т. п.), а также подписи и цифровые обозначения, относящиеся к нему. Коричневым цветом наносятся колонные пути, маршруты движения. Для обозначения своих войск и противника используют одни и те же тактические условные знаки, размеры которых согласовывают с масштабом карты и величиной обозначаемых объектов. Вопрос 21. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи. Первая медицинская помощь на поле боя и в очагах ядерного и химического поражения оказывается, прежде всего, самими ранеными и пораженными (самопомощь)и военнослужащими друг другу по указанию командира подразделения (взаимопомощь). В связи с этим весь личный состав должен уметь оказывать такую помощь. Первая медицинская помощь оказывается также санитарами, санитарными инструкторами и личным составом подразделений, назначаемых для ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения, в состав которых включаются батальонные медицинские пункты, подразделения сбора и эвакуации раненых и пораженных из полкового медицинского пункта и медико-санитарного батальона. Санитарные инструкторы и фельдшера непосредственно руководят мероприятиями по оказанию первой медицинской помощи, а также оказывают ее наиболее тяжелораненым, пораженным и больным. Мероприятиями первой медицинской помощи являются: тушение горящей одежды, транспортная иммобилизация, согревание, укрытие от жары и от холода, надевание противогаза, удаление пораженного из зараженного участка, частичная санитарная обработка, временная остановка кровотечения, наложение стерильной повязки на рану и ожоговую поверхность, искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца, введение антидотов, болеутоляющих, антибиотиков. Оказание первой медицинской помощи в ранние сроки имеет решающее значение для дальнейшего течения и исхода поражения, а иногда и спасения жизни. Если в первой медицинской помощи будет нуждаться одновременно большое число пораженных, то определяется срочность и очередность ее оказания. В первую очередь помощь оказывают тем пострадавшим, которые могут погибнуть если не получат ее немедленно. Среди гражданского населения вне очереди оказывается помощь детям. 22. Первая медицинская помощь при ранениях и травмах. Раны бывают сквозные и слепые. При сквозной ране ранящий предмет проходит насквозь через область ранения. При таком ранении на коже имеется два отверстия - входное и выходное. При слепых ранениях ранящий предмет застревает в тканях организма. Ранения могут быть и каса тельными. В таких случаях раны представляют собой дефект тканей в фор ме желоба, дном которого служат глубже лежащие ткани. Наиболее опасными осложнениями ран являются кровотечения. . связан ные с ранением крупных кровеносных сосудов и шок , развивающийся обычно при обширных ранениях мягких тканей и переломах длинных трубчатых костей \бедро, плечо, голень\. В более поздние сроки рана может нагно иться, развиться столбняк, газовая гангрена. Опасность возникновения поздних осложнений таит в себе всякая рана. В связи с этим при оказа нии ПМП прежде всего необходимо остановить кровотечение, закрыть рану повязкой с целью защиты от дальнейшего попадания туда инфекции, _ а при переломах костей - наложить шину, что значительно уменьшает опасность, а нередко и предупредит возникновения у раненого шока. ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ. В зависимости от вида поврежденного сосуда различают артериальное, венозное и капиллярное кровотечения. Кровотечение может быть на ружным, когда кровь изливается из поврежденного сосуда наружу, и внутренним , когда кровь изливается в какую-либо полость тела \живот, грудь, череп\. Наиболее опасным является артериальное кровотечение, при котором кровь из поврежденного сосуда выбрасывается под большим давлением пульсирующим фонтаном, и за короткое время кровопотеря может достичь опасных для жизни размеров. Считается, что потеря свыше 40% крови около 2,2 - 2,5 л является смертельной. При венозном кровотечении. кровь обильно и равномерно изливается через края раны. Капиллярное кровотечение сопровождает всякую рану. Такое кровотечение прекращается под повязкой самостоятельно. Артериальное и венозное кровотечения следует остановить немедленно на месте ранения. Временно кровотечение можно остановить прижатием поврежденного сосуда, наложением давящей повязки, жгута или закрутки. Точки прижатия важнейших артерий: височная, затылочная, нижнечелюстная, правая общая сонная, левая общая сонная, подмышечная, плечевая, лучевая. локтевая, бедренная, задняя большеберцовая, артерия тыла стопы. Прижатие артерии на ее протяжении пальцем является доступным в любых условиях способом остановки кровотечения. Однако его можно применять только на короткое время до наложения жгута или закрутки. Для остановки кровотечения на шее, голове или лице . следует общую сонную артерию прижать к поперечным отросткам шейных позвонков на уровне середины переднего края грудинно-челюстно-сосковой мышцы. При кровотечении в области плеча . и плечевого пояса следует при жать подключичную артерию к первому ребру в подключичной ямке или пле чевую артерию к плечевой кости в области подключичной ямки. При кровотечении из бедра . нужно прижать бедренную артерию к лобковой кости в области паха или бедренной кости с внутренней стороны бедра. Артериальные сосуды надо сдавливать со значительными усилиями 2-4 пальцами. Для остановки кровотечения из мелких вен и капилляров . достаточно наложить на рану давящую стерильную повязку. В этих случаях подушечку индивидуального перевязочного пакета или стерильные марлевые салфетки следует толстым слоем наложить на область раны и туго зафиксировать их с помощью бинта. Для временной остановки артериального кровотечения из крупных кровеносных сосудов, главным образом на конечностях, используют резиновый эластичный жгут ., имеющийся в войсковой аптечке. Жгут представля ет собой резиновую ленту длиной 125 см, шириной около 2,5 см и толщиной 4 мм. На одном конце ее имеется металлический крючок, а на другом цепочка, с помощью которых закрепляют концы жгута после его наложения. Жгут накладывают выше раны и по возможности ближе к ней. . Не следует накладывать жгут в средней трети плеча, это может привести к сдавливанию лучевого нерва и развитию в последующем паралича. Место, где предполагается наложить жгут, обязательно следует защитить ватно-марлевой подкладкой или прокладкой из одежды. Для наложения жгута надо сильно растянуть его, сделать вокруг ко нечности несколько колец и зафиксировать концы с помощью крючка и цепочки. После наложения жгута следует проверить, достаточно ли он сдавил мягкие ткани и сосуды. Отсутствие пульса на сосудах ниже места ранения свидетельствует о достаточном сдавливании сосудов жгутом. Недопустимо слишком сильное затягивание жгута. При сильном затягивании жгута может развиться паралич. При отсутствии жгута для остановки кровотечения используют закрутку. Ее можно сделать из любой достаточно прочной ткани, ремня, тесьмы, веревки. Использовать для закрутки тонкие шнуры /например телефонный кабель/ нельзя, так как могут повредить мягкие ткани. Как и при наложении жгута, место, где накладывается закрутка, обязательно защищают прокладкой. Закрутку обертывают вокруг конечности и концы ее завязывают узлом. В образовавшееся кольцо вставляют палку и закручивают до тех пор, пока кровотечение не прекратиться. Конец палки фиксируют бинтом или другим способом. Время наложения жгута или закрутки обязательно указывается на жгуте, повязке или в записке. Летом жгут непрерывно может лежать не более часа, а зимой – полчаса. Через эти промежутки времени он должен быть ослаблен на несколько минут, а затем вновь затянут. В общей сложности жгут не должен ле жать более 2 часов. В холодное время конечность со жгутом хорошо должна быть утеплена. Раненому с повреждением сосудов необходимо создать покой, а пов режденному участку тела придать возвышенное положение. Этим достигается некоторое уменьшение кровотечения области раны, улучшение венозного оттока и создаются более благоприятные условия для самопроизвольной закупорки сосуда свернувшейся кровью/тромбом/. Окончательная остановка кровотечения осуществляется в лечебных учреждениях. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||