Зачет по экономике. Ответы. 1. Предмет экономической теории. Формирование основных направлений экономической теории и их эволюция

Скачать 0.69 Mb. Скачать 0.69 Mb.

|

|

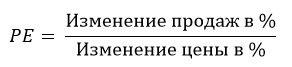

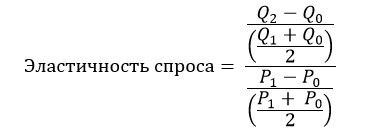

8. Формы собственности и их характеристика. Форма собственности – это устойчивая система экономических отношений и хозяйственных связей, что приводит соответствующий способ и механизм объединения работника и средств производства. В рыночной экономике различают два основных типа собственности: частную и общественную. Частная собственность характеризуется тем, что средства производства, а следовательно, и произведенный продукт принадлежат частным лицам, на основе их исключительного права на владение, пользование и распоряжение объектом собственности, когда его владельцем является юридическое или физическое лицо. Частный тип собственности реализуется как совокупность отношений индивидуально-трудовой, семейной, индивидуальной с использованием и без него наемного труда, партнерской и корпоративной форм собственности. Общественной собственности присуще общее присвоение средств производства и произведенного продукта, когда субъекты этих отношений касаются друг друга как равноправные совладельцы. При таких условиях основной формой индивидуального присвоения является распределение дохода, а мерой его распределения - труд. Наиболее распространенными формами общественной собственности являются: государственная и коллективная (переданная государством лицам для общего пользования, например, коллективу предприятия). 9. Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации. Экономическая система – это исторически возникшая или установленная, действующая совокупность принципов, правил, законодательно закрепленных норм, определяющих форму и содержание основных экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения и потребления экономического продукта. Факторы, влияющие на экономическую систему: · внешняя среда (заграница, степень открытости) · природная среда (природа, климат, полезные ископаемые); · социальная среда (общественное устройство, власть, законы) Основными элементами экономической системы являются: · Социально-экономические отношения (напрямую зависят от форм собственности экономических ресурсов); · Организационные формы хозяйственной деятельности; · Экономический механизм (метод регулирования хозяйственной деятельности); · Набор стимулов и мотивов; · Формы для определения четких экономических связей. В зависимости от способа решения основных экономических проблем и вида собственности на экономические ресурсы следует выделить четыре основных типа экономических систем: · Традиционная; · Рыночная; · Командная; · Смешанная. 10. Условия формирования и функционирования свободного рынка. «Провалы рынка». Свободный (конкурентный) рынок – это саморегулирующаяся система, которая достигает результатов и поддерживает свое равновесие самопроизвольно, без вмешательства внешних сил. Признаки свободного рынка: · Неограниченное число участников конкуренции. · Признак, свободный доступ и выход с рынка. · Абсолютная мобильность всех ресурсов. · Наличие полной информации (через цены). · Абсолютная однородность продукции. · Ни один участник конкуренции не может влиять на решение других. К провалам рынка относятся: Естественные монополии – одна фирма удовлетворяет весь спрос на продукцию, так как, чем больше она производит, тем ниже ее средние издержки. К естественным монополиям относят железные дороги, энергетическую систему страны, метрополитен и т.д. Усиление конкуренции, т.е. появление других фирм-производителей, снижает эффективность использования ограниченных ресурсов, так как новым фирмам в ходе конкурентной борьбы пришлось бы прокладывать параллельные коммуникации; Информационная асимметрия проявляется в том, что один экономический агент обладает большей информацией о каком-либо предмете или явлении, чем его партнер. В этом случае он оказывается в более выигрышном положении и может извлечь из него сверхприбыль. Информационная асимметрия особенно сильно проявляется в таких отраслях, как образование и здравоохранение, так как человек не в состоянии оценить заранее квалификацию учителя или врача. При свободном рынке (без вмешательства государства) такая ситуация привела бы к ухудшению качества образования и медицинских услуг, и, следовательно, снизила бы благосостояние общества; Внешние эффекты – ситуация, когда действия какого-либо экономического агента сказываются на третьих лицах, не имеющих отношения к данному экономическому агенту. Примером негативного внешнего эффекта может послужить загрязнение окружающей среды производственным предприятием, громкая музыка у соседей и т.п. В то же время бывают и позитивные внешние эффекты, например, расположение пасеки рядом с плодовым садом (пчелы опыляют цветы, увеличивая урожайность и количество меда). Поскольку при свободном рынке производитель не интересуется создаваемыми им внешними эффектами, и в большинстве случаев они наносят вред, государство должно взять на себя контроль за ними; Общественные блага — блага, которыми пользуются все члены общества без исключения, а их объем и качество не зависят от количества потребителей. К таким благам относятся национальная оборона, свод законов, правопорядок, система здравоохранения и т.д. Рынок не в состоянии производить такие блага, поскольку он не может обеспечить оплату этих благ (так как никого невозможно исключить из пользования этим благом). Государство, собирая налоги, в состоянии обеспечить финансирование общественных благ. 11. Рыночный спрос. Факторы, на него влияющие. Кривая спроса. 12. Рыночное предложение. Факторы, на него влияющие. Кривые предложения. 13. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и его динамика. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ – процесс, порождающий формирование рыночной цены, которая удовлетворяет одновременно и продавца, и покупателя. Рыночная цена отражает такую ситуацию, когда планы покупателей и продавцов на рынке полностью совпадают, а объем благ, который намерены купить покупатели, абсолютно равен объему благ, который намерены предложить производители. В результате возникает равновесная цена, т. е. цена такого уровня, когда объем предложения равен объему спроса. При рыночном равновесии спроса и предложения отсутствуют факторы как для повышения, так и для понижения цены до тех пор, пока все прочие условия сохраняются равными. Рыночные отношения – ситуация на рынке, при которой нет тенденции к изменению рыночной цены или объема продаваемых благ. Рыночное равновесие устанавливается, когда цена приводится к уровню, который уравнивает объем спроса и объем предложения. Рыночное равновесие цены и объем продаваемого блага могут изменяться в ответ на изменения спроса и предложения. Когда цена устанавливается ниже равновесной цены, образуется дефицит (иногда его называют избыточным спросом благ) и объем спроса превышает объем предложения. Такое положение приведет к конкуренции между покупателями за возможность купить данное благо. Конкурирующие покупатели начинают предлагать более высокие цены. В ответ на это продавцы начинают повышать цены. По мере того как цены растут, объем спроса сокращается, а объем предложения увеличивается. Это продолжается до тех пор, пока цена не достигнет своего равновесного уровня. Выделяют четыре варианта влияния сдвигов кривых спроса и предложения на цену и объем благ. 1. Увеличение спроса на благо вызывает сдвиг кривой спроса вправо, в результате чего увеличиваются и равновесная цена, и равновесный объем блага. 2. Уменьшение спроса на благо смещает кривую спроса влево, в результате чего снижаются равновесная цена и равновесный объем блага. 3. Увеличение предложения блага сдвигает кривую предложения вправо, в результате чего снижается равновесная цена и увеличивается равновесный объем блага. 4. Уменьшение предложения блага сдвигает кривую предложения влево, в результате чего повышается равновесная цена и сокращается равновесный объем блага. Используя указанные четыре варианта изменения спроса и предложения и сдвига их кривых, можно определить равновесную точку в случае любых колебаний спроса и предложения. 14. Ценовая эластичность спроса и ее практическое назначение. Эластичность спроса вычисляется как отношение процентного изменения величины спроса к процентному изменению какой-либо детерминанты. Детерминанты — это факторы оказывающие воздействие на спрос или предложение. Различные товары различаются между собой по степени изменения спроса под воздействием того, или иного фактора. Степень реакции спроса на эти товары поддается количественному измерению с помощью коэффициента эластичности спроса. Обратная зависимость, когда рост одного из факторов предполагает убывание другого - эластичность спроса по ценам E <0. Ценовая эластичность спроса необходима для того, чтобы обозначить корреляцию между изменениями в требуемом количестве товара и изменениями в его цене. Если при изменении цены спрос на товар остается на том же уровне, то продукт считается неэластичным. в большинстве случаев ценовая эластичность негативна. Позитивная ценовая эластичность предполагает, что увеличение цены ведет к возрастанию спроса; такая ситуация, пусть и редко, но встречается в сегменте luxury. Более привычно использовать при оценке эластичности только положительные числа. Формула для вычисления ценовой эластичности выглядит следующим образом:  Спрос считается эластичным, если эластичность больше 1, и неэластичным, если она ниже 1. Чем выше эластичность, тем больше спрос зависит от цены и тем быстрее он может меняться. Чтобы рассчитать ценовую эластичность спроса, используем следующую формулу:  где Q в формуле – требуемое количество продукта до и после изменения цены, а P – прежняя и новая цена. Если стоимость товара такая же или выше, чем та, которую устанавливает лидер в категории, эластичность также повышается. Причем важна не сама цена, а относительная ценовая доступность: то, как она соотносится к цене лидера в категории и к круглому числу. У продуктов масс-маркета самая высокая ценовая эластичности спроса. В сегментах economy и premium, наоборот, ценовая эластичность обычно ниже. Выделяют пять зон эластичности: Полностью эластичные товары. Даже минимальное изменение цены провоцирует значительное изменение спроса. Товары в этой категории часто называют «базовыми предметами потребления». Относительно эластичные товары. Относительно незначительные изменения цены могу привести к значительному изменению спроса. Товары с линейной эластичностью. Любое изменение цены приводит к такому же изменению спроса. Ситуации, при которых ценовая эластичности равна 1. Относительно неэластичные товары. Даже значительное изменение цены вряд ли вызовет сильное изменение спроса. (бензин) Полностью неэластичные товары. Изменение цены вряд ли приведет к какому-либо изменению спроса. В реальной жизни полностью неэластичные товары встречаются редко, но примером могут служить товарные монополии. Среди основных факторов, определяющих эластичность спроса по цене можно выделить следующие: наличие и доступность товаров-заменителей на рынке (если не существует хороших заменителей какого-либо товара, то риск снижения спроса из-за появления его аналогов минимален); временной фактор (рыночный спрос имеет тенденцию быть более эластичным в долгосрочном периоде и менее эластичным в краткосрочном); доля расходов на товар в потребительском бюджете (чем выше уровень расходов на товар относительно доходов потребителя, тем чувствительнее будет спрос на изменения цены); степень насыщения рынка рассматриваемым товаром (если рынок насыщен каким-либо товаром, то маловероятно, что производители смогут существенно стимулировать свой сбыт путем снижения цен, и наоборот, если рынок ненасыщен, то снижение цен может вызвать значительное увеличение спроса); разнообразие возможностей использования данного товара (чем больше различных областей использования имеет товар, тем более эластичен спрос на него. Это связано с тем, что рост цены уменьшает область экономически оправданного использования данного товара. Напротив, уменьшение цены расширяет сферу его экономически оправданного применения. Этим объясняется тот факт, что спрос на универсальное оборудование, как правило, эластичнее спроса на специализированные приборы); важность товара для потребителя (если товар является необходимым в повседневной жизни (зубная паста, мыло, услуги парикмахера), то спрос на него будет неэластичным к изменению цены. Товары, которые не столь важны для потребителя и приобретение которых может быть отложено, характеризуется большей эластичностью). Факторы неэластичности спроса Чувствительность различных групп потребителей к цене на один и тот же товар может существенно отличаться. Потребитель будет нечувствителен к цене при следующих условиях: Потребитель придает большое значение характеристикам товара (человек вынужден переплачивать за качество товара и приобретать те модели, которые хорошо себя зарекомендовали); Потребитель желает иметь товар, сделанный на заказ, и готов платить за это (если покупатель желает приобрести товар, сделанный в соответствии с его индивидуальными потребностями, то он часто становится привязанным к производителю и готов оплачивать более высокую цену, как плату за хлопоты. Позже производитель может повысить цену на свои услуги без особого риска потерять покупателя) Потребитель имеет значительную экономию от использования конкретного товара или услуги (если товар или услуга позволяют сэкономить время или деньги, то спрос на такой товар неэластичен) Цена товара мала по сравнению с бюджетом потребителя (при низкой цене товара покупатель не утруждает себя походами по магазинам и тщательным сравнением товаров) Потребитель плохо информирован и не обладает рациональным поведением, финансово безграмотен. 15. Полезность и ее функция. Сущность количественного и порядкового подхода к анализу полезности. Полезность – это необходимое условие, которым должно обладать благо для того, чтобы экономический субъект согласился его приобрести. Кроме того, на потребительский выбор влияет не только структура полезностей, но и потребности, для удовлетворения которых на рынке осуществляются процессы купли-продажи. В рамках маржиналистской теории существуют два основных подхода к измерению полезности: количественный и порядковый. Количественный подход. Представителями данной теории полезности являются У. Джеванс, К. Менгер и Л. Вальрас. Они предположили, что полезность благ может быть измерена количественно в неких абсолютных единицах, называемых ютилями (или утилями). Таким образом, общая полезность от потребления набора благ есть функция от полезностей отдельных товаров и благ: С одной стороны данный метод, казалось бы, позволяет достаточно легко и быстро определить полезность любого товара или его единицы. Ведь крайне удобно выразить полезность через конкретные величины – посредством этого можно легко сравнить полезности по всем наборам благ и выделить оптимальную величину потребления. Однако количественный подход имеет несколько значительных недостатков, которые не позволяют использовать его в качестве стандартного и экономически верного. Дело в том, что невозможно ранжировать все вещи, товары и услуги по величине полезности. Ютиль – это нестандартная единица измерения, поэтому нельзя абсолютно точно сказать, чему он равен и как устанавливается, т. е. отсутствует сам механизм соотнесения. В соответствии с этим получается, что каждому благу совершенно необоснованно может быть приписана практически неопределенная величина. Иными словами, не существует в мире такого прибора, который бы мог измерять полезность. Кроме того, как можно рассчитывать общую полезность благ, если она сама по себе различается по всем общественным группам и на уровне индивида. То, что может быть удобно одному человеку, что полностью удовлетворяет его потребности, не может быть применимо к другим. Дело в том, что потребности носят различный характер, дифференцированную структуру и удовлетворяются каждым экономическим субъектом по-разному. Порядковый подход. Основными идеологами данной концепции являются итальянский ученый Вильфредо Парето, Джон Ричард Хикс, ученик Дж. М. Кейнса и русский экономист Е. Слуцкий. Здесь полезность представляет собой функцию от набора из двух благ и подразумевает их попарное сравнение: где X и Y – сравнимые товары. На базе этого, основными принципами данного подхода являются следующие: 1) выбор потребителя зависит только от качества, количества и цены товаров и услуг, т. е. воздействие любых внешних эффектов полностью исключается. Это соответственно противоречит теории о том, что определяющим фактором потребления является величина дохода. Таким образом, мы видим, насколько противоположны взгляды рассматриваемых нами подходов; 2) потребитель способен упорядочить все возможные комбинации благ; 3) потребительское предпочтение носит транзитивный характер. Например, если полезность товара А больше полезности товара В, а В – больше С, то покупатель, осуществляя свой выбор, предпочтет благу С благо А. Соответственно, если полезность А = В, аВ = С, тоА=С. Это значит, что полезности двух благ (А и С) совпадают, следовательно, потребителю все равно какое благо выбрать, ведь самое главное – то, чтобы потребность была удовлетворена; 4) потребитель всегда предпочитает больший набор благ меньшему. |