ответ на билеты по экзамену 12.11.2013. 1. Предмет геодезии

Скачать 2.04 Mb. Скачать 2.04 Mb.

|

|

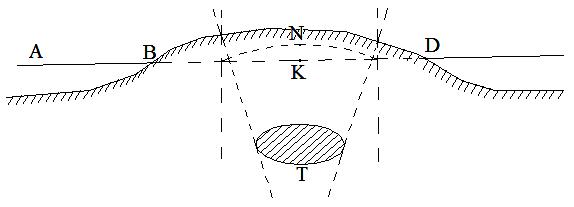

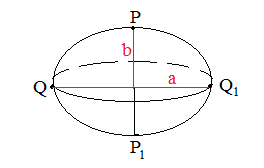

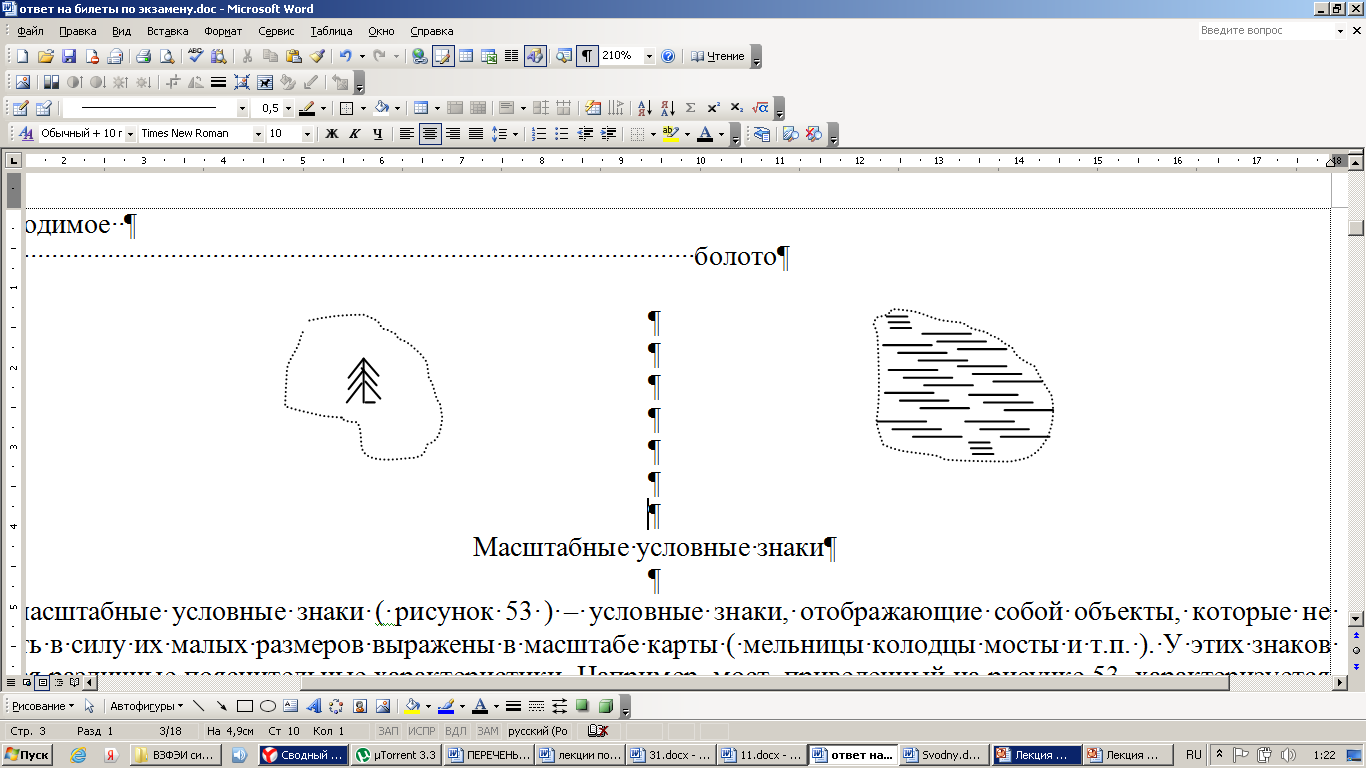

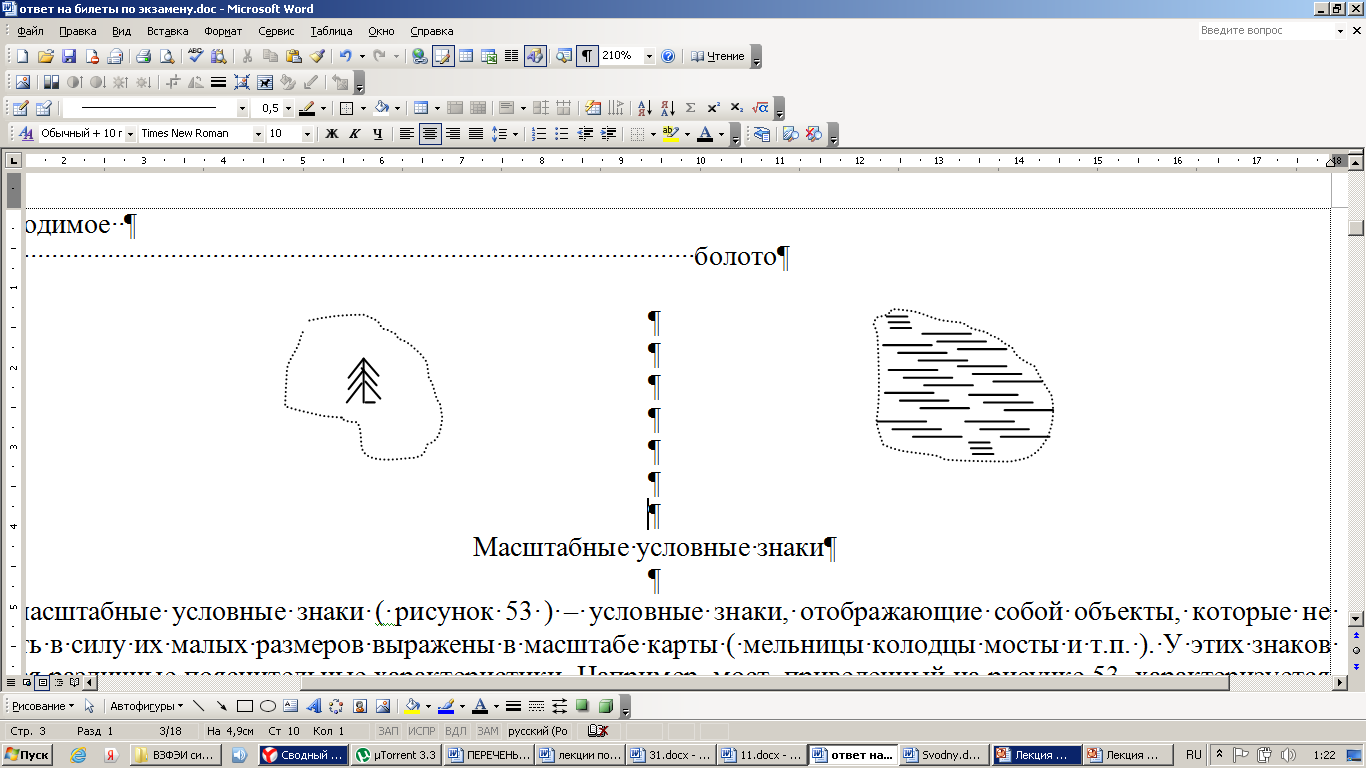

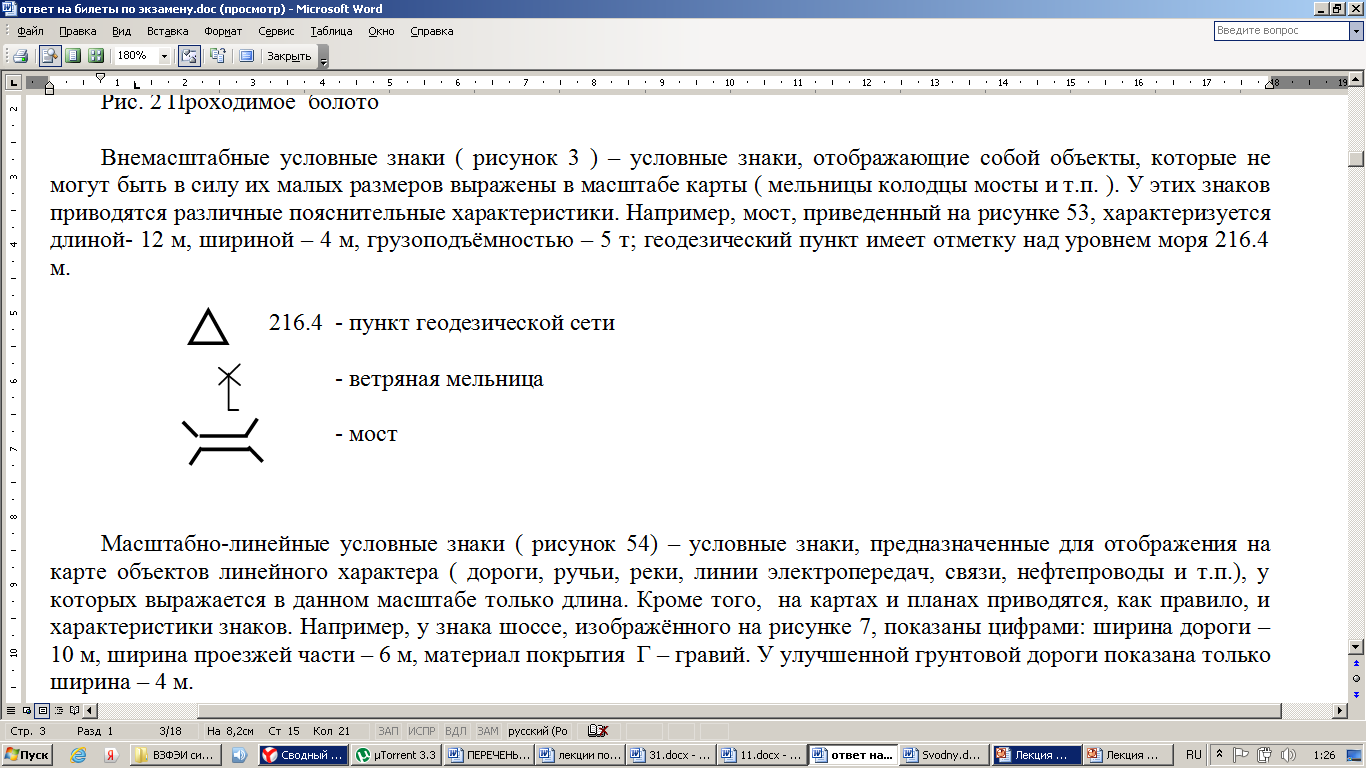

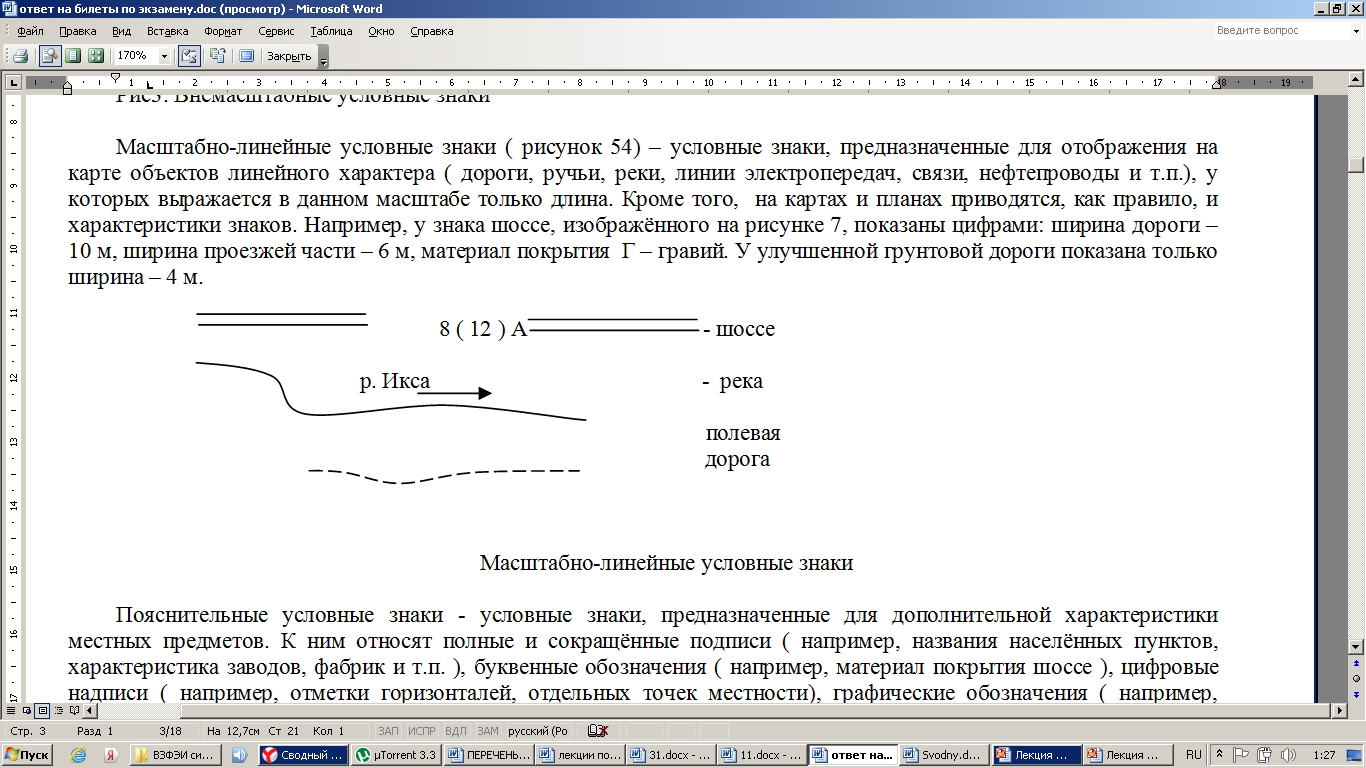

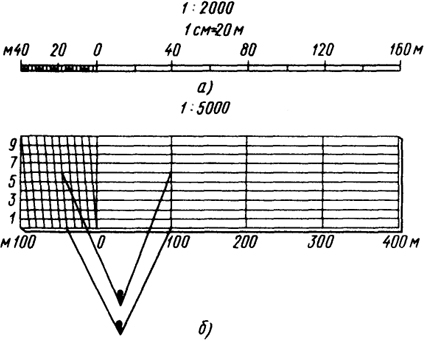

1. Предмет геодезии Геодезия (греч. Jeodaisia, от ge- Земля, и daio – делю, разделяю) – наука о методах определения формы, размеров и гравитационного поля Земли и о методах измерений на земной поверхности, для отображения ее на планах и картах, а также для проведения различных инженерных мероприятий. По условию производства работ геодезия разделяется на: -наземную геодезию, где геодезический измерительный процесс выполняется на поверхности Земли; -аэрогеодезию, предусматривающую преобразование и измерений изображений местности, полученных с воздуха; -космическую геодезию, где рассматриваются, преобразуются и измеряются изображения Земли и ее частей, полученных из космоса; -подземную геодезию (маркшейдерию) – включает специальные виды геодезических работ, проводимых под землей; -подводную геодезию (морская геодезия) – занимается изучением методов и приборов, необходимых для создания планов и карт дна морей и океанов. Отрасли геодезии: Высшая геодезия решает задачу определения фигуры и размеров Земли, ее внешнего гравитационного поля, а также вопросы создания высокоточных геодезических опорных сетей. Картография занимается изучением методов и процессов создания сплошных изображений значительных территорий земной поверхности в виде карт или специальных моделей местности. Топография изучает вопросы, связанные с изображением сравнительно небольших частей земной поверхности в виде планов, профилей, фотопланов. Инженерная геодезия занимается применением геодезических методов и техники для изысканий и строительства новых или реконструкции и эксплуатации существующих инженерных сооружений, а также для установки и монтажа сложного оборудования промышленных предприятий и научных сооружений. 2. Проекция Гаусса-Крюгера для составления топокарт Все современные топографические карты России составлены в проекции Гаусса – Крюгера. Сущность этой проекции заключается в следующем. 1) Земной эллипсоид меридианами разбивается на зоны. Средний меридиан зоны называется осевым. Нумерация зон ведется от Гринвичского меридиана на восток; 2) Каждая зона в отдельности конформно проектируется на плоскость таким образом, чтобы осевой меридиан изображался прямой линией без искажений (т.е. с точным сохранением длин вдоль осевого меридиана). Экватор также изобразится прямой линией. За начало счета координат в каждой зоне принимается пересечение изображений осевого меридиана – оси абсцисс Х и экватора – оси ординат – Y. 3) Искажения длин линий в проекции Гаусса – Крюгера возрастают по мере удаления от осевого меридиана пропорционально квадрату ординаты. 4) Система координат в каждой зоне одинакова. Для установления зоны, к которой относится точка с данными координатами, к значению ординаты слева приписывается номер зоны. Чтобы не иметь отрицательных ординат, точкам осевого меридиана условно приписывается ордината, равная 500 км. 3. Понятие о форме и размерах Земли, уровенная поверхность, эллипсоид Красовского. Наша Земля близка по форме к сфероиду вращения, но ввиду неравномерностей она не может быть телом строгой математической формы. Различают: 1) действительную (физическую) фигуру Земли, ограниченную реальной физической поверхностью Земли; 2) фигуру Земли, ограниченную основной уровенной поверхностью, называемую геоидом. Уровенная поверхность – это замкнутая поверхность, которая получается путем продолжения поверхности океанов под материками в спокойном состоянии, и которая в каждой своей точке перпендикулярна к направлению действия силы тяжести. Такая поверхность называют основной уровенной поверхностью или поверхностью геоида.  Уровенная поверхность Поверхность геоида всюду выпукла. Направления силы тяжести не пересекаются в центре Земли, так как горные породы разной плотности расположены в земле неравномерно. Вследствие этого фигура геоида весьма сложна и зависит от внутреннего строения Земли. Наиболее близкой к геоиду является математическая поверхность – эллипсоид вращения, называемый земным эллипсоидом. Параметры: α = а – большая и в - малая полуоси эллипсоида. α - сжатие эллипсоида. Эллипсоид, имеющий наибольшую близость к фигуре Земли в целом, называется общим земным эллипсоидом. Эллипсоид Красовского имеет параметры: а= 6378245 м, в= 6356863 м, α =  Эллипсоид Красовского Эллипсоид КрасовскогоЭтот эллипсоид является наиболее подходящим к телу Земли в пределах России, называется референц-эллипсоидом – это эллипсоид, имеющий строго определенные размеры, определенным образом ориентированный в теле Земли и принимаемый для обработки геодезических измерений в данной стране. Референц-эллипсоида называют поверхностью относимости. Она служит координатной поверхностью, на которой решаются геодезические задачи. 4. Понятие о плане, карте, профиле. Номенклатура топокарт. План – уменьшенное и подобное изображение на плоскости (на бумаге) горизонтальных проекций небольших участков местности (мах. 20х20км.)учета кривизны Земли. Карта – уменьшенное и построенное по определенным математическим законам уменьшенное изображение на плоскости значительных частей земной поверхности, размеры которых не позволяют пренебречь кривизной Земли..Карта, с изображением ситуации и рельефа называется топографической. Топокарты имеют многоцелевое назначение, поэтому на них показывают все элементы местности. Профили местности представляют собой уменьшенное изображение вертикального разреза земной поверхности вдоль выбранного или заданного направления. Масштабы: -Числовой 1:1000 1 см. планы или карты – 1000 см. на местности 1 см. – 10 м. -Линейный -Поперечный Для удобства пользования картой размер одного листа принят близким к квадрату со стороной 40-50 см. Границами листа карты служат меридианы и параллели, широты и долготы которых выбраны так, чтобы обеспечивался указанный размер листа. Система обозначения листов карт называется номенклатурой. Деление карт на отдельные листы меридианами и параллелями называется разграфкой. Для топопланов участков местности площадью менее 20 кв. км применяется квадратная разграфка. В основу разграфки планов положен лист масштаба 1:5000, обозначенный условной арабской цифрой, но не в скобках . В пределах этого листа расположены 4 листа плана масштаба 1:2000 с обозначением листов заглавными буквами русского алфавита ( А,Б,В,Г ). Каждый лист плана масштаба 1:2000 содержит 4 листа плана масштаба 1:1000 с обозначением их римскими цифрами (1, 11, 111, 1V ) или 16 листов плана масштаба 1:500 с обозначением их арабскими цифрами ( 1,2,3,...16 ).  5. Условные знаки на топокартах. Виды условных знаков масштабные; внемасштабные; пояснительные; специальные. Под условными знаками карт и планов понимают графические, буквенные и цифровые обозначения, предназначенные для изображения на карте, плане местных предметов и их разновидностей. Условные знаки подразделяются на масштабные или площадные, внемасштабные, масштабно-линейные, пояснительные и специальные. Масштабные (рис. 1, 2 ) - условные знаки, выражающие собой площади в масштабе карты или плана. Они состоят из контура в виде точечного пунктира или сплошной линии, площадь которого заполняется пояснительными знаками или раскрашивается соответствующей краской.  Рис.1 Хвойный лес  Рис. 2 Проходимое болото Внемасштабные условные знаки (рис. 3) – условные знаки, отображающие собой объекты, которые не могут быть в силу их малых размеров выражены в масштабе карты (мельницы колодцы мосты и т.п.). У этих знаков приводятся различные пояснительные характеристики. Например, геодезический пунк, приведенный на рисунке 3, имеет отметку над уровнем моря 216.4 м.  Рис.3 Внемасштабные условные знаки Масштабно-линейные условные знаки (рисунок 4) – условные знаки, предназначенные для отображения на карте объектов линейного характера (дороги, ручьи, реки, линии электропередач, связи, нефтепроводы и т.п.), у которых выражается в данном масштабе только длина. Кроме того, на картах и планах приводятся, как правило, и характеристики знаков.  Рис. 4 Масштабно-линейные условные знаки Пояснительные условные знаки - условные знаки, предназначенные для дополнительной характеристики местных предметов. К ним относят полные и сокращённые подписи (например, названия населённых пунктов, характеристика заводов, фабрик и т.п. ), буквенные обозначения ( например, материал покрытия шоссе ), цифровые надписи ( например, отметки горизонталей, отдельных точек местности), графические обозначения ( например, направление течения реки, фигуры хвойных или лиственных деревьев и т.п. ). Специальные условные знаки - условные знаки, устанавливаемые различными ведомствами для составления специальных карт и планов, на которых изображаются теплотрассы, водопроводы канализация и т.п. 6. Масштаба, определение, виды масштабов. Отношение длины линии на плане или карте к длине горизонтального проложения соответствующей линии местности называется масштабом карты или плана. Виды масштаба: 1) Масштаб выраженный дробью, числитель которой - единица, а знаменатель - число, показывающее, во сколько раз уменьшены линии и предметы при изображении их на плане или карте, называется численным масштабом. Например, 1:5000. 2) Линейный масштаб представляет собой линию, разделённую на равные отрезки, называемые основанием масштаба. Основание масштаба соответствует определённому числу метров горизонтального проложения на местности. Линейный масштаб применяется для измерения длин линии с невысокой точностью. 3) Для более точных измерений применяют поперечный масштаб. Его гравируют на специальных металлических линейках, называемых масштабными. Для построения поперечного масштаба на прямой откладывают основания масштаба, из концов которых восставляют перпендикуляры.  Невооружённый глаз человека способен рассмотреть на чертеже с расстояния 20-25 см точку размером 0.1 мм и более. Поэтому длину горизонтального отрезка на местности, соответствующую отрезку 0.1 мм на плане или карте, называют точностью масштаба карты ( плана ) или предельной точностью. 7. Рельеф, его основные формы, точки, линии. Рельеф играет значительную роль в деятельности человека. Его учитывают при проектировании строительства, преобразуют в формы, удобные для эксплуатации сооружений. Правильное освоение и использование территорий невозможно без учёта рельефа. На картах и планах рельеф изображают горизонталями, а также масштабными и внемасштабными условными знаками. Горизонталь – это кривая замкнутая линия, соединяющая на карте точки с одинаковыми высотами С помощью горизонталей на картах и планах изображают основные формы рельефа Из всего разнообразия форм рельефа можно выделить следующие: 1. Гора ( холм, сопка ). Основание горы – подошва, наивысшая точка – вершина, вершина остроконечной формы – пик, наклонная часть горы – склон или скат 2. Котловина ( впадина ) – чашеобразное, замкнутое со всех сторон углубление. Самая низкая часть котловины называется дном, а верхний край – бровкой. 3. Хребет – вытянутая в одном направлении возвышенность, постепенно понижающаяся к водоёму, имеющая два ската в противоположных направлениях. Линия пересечения скатов называется водоразделом 4.Лощина – вытянутое в одном направлении понижение с двумя скатами. Линия встречи скатов в нижней части называется водосливом. Верхняя часть лощины называется верховьем, а нижняя – устьем 5. Седловина – понижение между двумя возвышенностями. Седловину образуют два хребта и две лощины. Наиболее низкая точка седловины называется перевалом.Горизонтали, изображающие основные формы рельефа естественного происхождения, наносятся на карту или план коричневым цветом. 8. Простейшие геодезические работы на местности (вешение, измерение линий). Относительная ошибка линейных измерений, назначение. Вешение линии - установка на измеряемой линии (длина больше 150м) вешек (палка или шест в красную или белую полоску) для обеспечения видимости. Этапы измерения длины линии: - предварительный осмотр местности - вешение линии - закрепление линии на местности - измерение Геометрическое нивелирование: 1. При нивелировании из середины. В точках А и В устанавливают отвесно рейки. На которых нанесены шкалы, а по середине нивелир. Когда осуществляют нивелирование от А к В то рейку в точке А считают задней а В передней. Если взять отсчёты а и в то превышение будет равно h = a - b 2. При нивелировании вперёд нивелир устанавливают в точке А, измеряют высоту прибора I а затем берут отсчёт b. Превышение вычисляется по формуле h = i - b После определения высоты точек находят: Нв=На+h. Когда высоты точек расположены на значительном расстоянии. В этом случае от точки А до В прокладывают нивелирный ход, состоящий из нескольких станций. Превышение между точками будет равно сумме превышений hав. Высоту точки В находят по формуле Нв=На+ hав Относительная ошибка – отношение абсолютной ошибки к среднему значению измеренной величины. 1. Относительная средняя погрешность – 2. Относительная средняя квадратическая погрешность – 3. Относительная предельная случайная погрешность- Назначение – проверка точности теодолитного хода. 9. Основные части и плоскости теодолита 2Т-30. Оси теодолита. Основными частями теодолита 2Т-30 являются: 1- наводящий винт лимба горизонтального круга; 2- окуляр микроскопа; 3- зеркало; 4- боковая крышка; 5- паз для буссоли; 6- оптический визир (коллиматор, центрир); 7- закрепительный винт трубы; 8- наводящий винт трубы; 9- цилиндрический уровень горизонтального круга; 10- наводящий винт алидады; 11- заглушка винта; 12- подставка теодолита; 13- подъемные винты; 14-основание теодолита (поддон футляра), 15- закрепительный винт лимба горизонтального круга, 16- закрепительный винт алидады горизонтального круга, 17- цилиндрический уровень при зрительной трубе, 18- кремальера, 19- диоптрийное кольц птический визир (коллиматор, центрир); Основные геометрические условия, которые должны быть соблюдены в теодолите, вытекают из принципиальной схемы измерения горизонтального угла и заключается в следующем: 1.вертикальная ось прибора должна быть отвесной; 2.плоскость лимба должна быть горизонтальна, 3.визирная плоскость должна быть вертикальна. Основными геометрическими элементами теодолита являются оси. 1. ось вращения прибора VV1; 2. ось вращения зрительной трубы ZZ1; 3. визирная ось зрительной трубы (это ось проходящая через центр окуляра и центр объектива) WW1; 4. ось цилиндрического уровняUU1; 5. сетка нитей, которую видим в окуляре.  10. Поверки теодолита 2Т-30. Поверка теодолита: 1. ось цилиндрического уровня при алидаде горизонтального круга должна быть перпендикулярна к вертикальной оси прибора; 2. визирная ось трубы должна быть перпендикулярна к горизонтальной оси теодолита; 3. горизонтальная ось должна быть перпендикулярна к вертикальной оси прибора; 4. одна из нитей сетки должна быть горизонтальна, другая вертикальна. Перед измерением углов исправленным теодолитом необходимо: привести прибор в рабочее положение, предварительного отцентрировав над вершиной угла. 11. Виды ошибок измерений линий 20 м стальной ленты, меры борьбы с ними. Точность измерений лентой в разных условиях различна и зависит от многих причин - неточное укладывание ленты в створ, ее непрямолинейность, изменения температуры ленты, отклонения угла наклона ленты от измеренного эклиметром, неодинаковое натяжение ленты, ошибки фиксирования концов ленты, зависящие от характера грунта и др. Приближённо точность измерений лентой ЛЗ считают равной 1:2000. При благоприятных условиях она в 1,5 – 2 раза выше, а при неблагоприятных – около 1:1000. При измерении линий могут быть погрешности, которые различаются по свойствам и в зависимости от них разделяются на три группы: грубые, систематические и случайные. Чтобы уменьшить величину погрешностей, необходимо учитывать следующее: 1. Отклонение концов рулетки от створа измерений всегда уменьшает измеряемую длину. Чем меньше отклоняются концы от створа, тем меньше погрешность измерения. При измерениях для многих целей укладку мерных приборов в створ производят с использованием оптических труб. К такому приему прибегают в тех случаях, когда хотят получить результат с относительной погрешностью менее 1:3000 от измеряемой длины. Отклонения от створа концов 50 и 30 м рулетки более чем на 0,15 м недопустимы. 2. Большую погрешность в измеряемую длину может внести разное натяжение прибора при эталонировании и практической работе. Следует избегать избыточного натяжения, так как тонкое полотно рулеток растягивается, при этом часто не восстанавливая начальную длину. Достаточно точно (до ± 100 Н) можно выдержать натяжение, используя для этого ручные приборы - динамометры типа ПН-2 или пружинные бытовые весы. 3. Недопустимо ослаблять внимание при отсчитывании по концам мерного прибора или его фиксации. Достигнутая точность может быть утрачена при неодновременном снятии отсчетов, подвижке мерного прибора во время фиксации его концов. Поэтому не следует пренебрегать возможностью дважды или даже трижды взять отсчеты по концам мерного прибора и сравнить разности отсчетов по переднему и заднему концам (П-3). Разность отсчетов (для одного пролета измерений) при работе рулетками не должна превышать 2 мм, а при измерении мерными лентами - 1 см. 4. Необходимо следить не только за превышением концов мерного прибора, но и за его изгибом в вертикальной плоскости. Точность определения поправки за наклон зависит от точности определения превышений: чем короче линия, тем точнее надо знать превышение. Как правило, достаточно их знать с погрешностью до 1,0 - 1,5 см на 100 м длины. 5. При введении поправок за отличие температуры, данной в уравнении рулетки (+20 °С), и температуры измерений следует помнить, что измеряют температуру воздуха, а поправку вводят за изменение температуры металлического мерного прибора. Поэтому при прямом солнечном облучении мерного прибора термометр подкладывают под его полотно и держат 3 - 5 мин с тем, чтобы точнее определить температуру мерного полотна. Разность температуры воздуха и мерного прибора измеряют с погрешностью не грубее 5 °С. 6. Существенно исказить результат измерения может плохое закрепление точек, между которыми ведется измерение. Вязкая почва, зыбко забитые кол, штырь или шпилька, изменяющие свое положение от случайных ударов, приводят к появлению недопустимых погрешностей в измеряемой длине. |