Нейрофизиология 1-1. 1. Предмет и методы изучения нейрофизиологии

Скачать 1.2 Mb. Скачать 1.2 Mb.

|

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Нейрофизиология Группа Студент МОСКВА 20г. Практическое занятие 1 по теме № 1 Тема 1. Предмет и методы изучения нейрофизиологии 4. Таблица «Материальные основы нейрофизиологии»

10. Исследование головного мозга

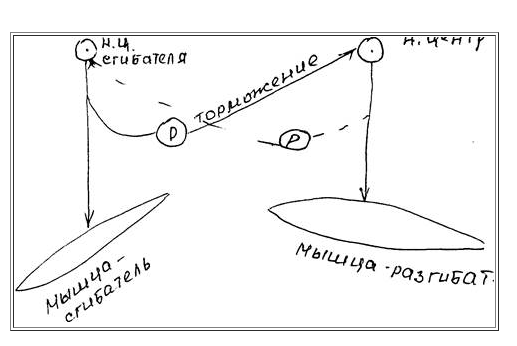

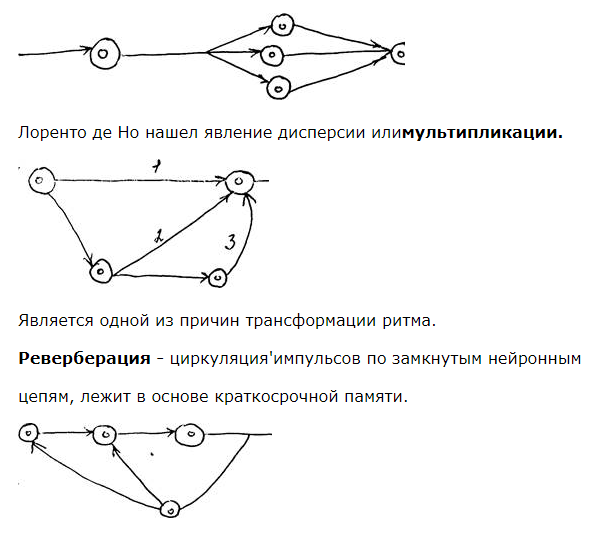

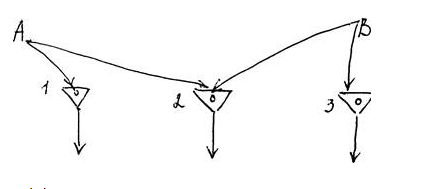

Практическое занятие 2 по теме № 4 Задание № 4. 1. Общий план строения нервной системы и ее физиологическое значение. Нервная система является основной регулирующей и координирующей системой организма. Она быстро и точно передает информацию ко всем органам и системам, обеспечивает функционирование организма как единого целого, его взаимодействие с внешней средой. В нервной системе происходит приём и анализ разнообразных сигналов из окружающей среды и внутренних органов, формируются ответные реакции на эти сигналы. С деятельностью высших отделов нервной системы связано осуществление психических функций: осознание сигналов окружающего мира, их запоминание, принятие решения и организация целенаправленного поведения, абстрактное мышление и речь. Нервная система в структурном и функциональном отношении делится на центральную и периферическую. Центральная нервная система (ЦНС) — это совокупность нервных образований спинного и головного мозга, обеспечивающих восприятие, обработку, передачу, хранение и воспроизведение информации с целью адекватной реакции организма на изменения окружающей среды, организации оптимального функционирования органов, систем и организма в целом. Центральная нервная система человек представлена спинным, продолговатым, средним, промежуточным мозгом, мозжечком, базальными ганглиями (нервными узлами) и корой головного мозга. Каждая из этих структур имеет морфологическую и функциональную специфику. Но наряду с этим, у всех структур нервной системы есть ряд общих свойств общих свойств и функций, к которым относятся: нейронное строение, наличие множества синаптических контактов между нейронами; образование центров, ответственных за осуществление специфических функций; множественность прямых и обратных связей между нервными центрами и между нейронами внутри центров; способность нейронов к восприятию, обработке, передаче, хранению информации; способность к параллельной обработке разной информации; способность к саморегуляции; функционирование на основе рефлекторного принципа. Периферическая часть нервной системы состоит из нервов, т. е. пучков нервных волокон, покрытых соединительнотканной оболочкой, выходящих за пределы головного и спинного мозга и направляющихся к различным органам тела, а также нервных узлов – скоплений нервных клеток вне спинного мозга. В зависимости от строения периферических структур различают соматический и вегетативный отделы нервной системы. Первый контролирует сокращения поперечно-полосатой мускулатуры и в конечном итоге - движения, обеспечивает чувствительность нашего тела, второй осуществляет регуляцию деятельности внутренних органов и обмена веществ в соответствии с текущими потребностями организма. С деятельностью вегетативной нервной системы связаны рефлекторные реакции поддержания кровяного давления на относительно постоянном уровне, теплорегуляция, изменение частоты и силы сердечных сокращений при мышечной работе и многие другие процессы. Большинство внутренних органов обладает двойной иннервацией: к каждому из них подходят два нерва - симпатический и парасимпатический, эффекты которых противоположны. Так, симпатический нерв ускоряет и усиливает работу сердца, а парасимпатический (блуждающий) тормозит; парасимпатический нерв вызывает сокращение кольцевой мускулатуры радужной оболочки глаза и в связи с этим сужение зрачка, а симпатический нерв вызывает расширение зрачка. Симпатическая часть вегетативной нервной системы способствует интенсивной деятельности организма, особенно в экстремальных условиях, когда требуется напряжение всех сил; парасимпатическая часть - система «отбоя», она способствует восстановлению истраченных организмом ресурсов, она способствует восстановлению истраченных организмом ресурсов. Раздражение симпатических нервов утомленной скелетной мышцы восстанавливает ее работоспособность. Все это дало основание говорить об адаптационно-трофической функции симпатической нервной системы. Все отделы вегетативной нервной системы подчинены высшим вегетативным центрам, расположенным в промежуточном мозге. К центрам вегетативной нервной системы приходят импульсы от ретикулярной формации ствола мозга, мозжечка, гипоталамуса, подкорковых ядер и коры больших полушарий. Все отделы нервной системы анатомически и функционально представляют собой единое целое. Их основой являются нервные клетки - нейроны. Нервная ткань помимо нейронов включает клетки нейроглии, которые, окружая со всех сторон нейроны, выполняют для них опорную, питательную и электроизолирующую функции. Физиологические свойства нервной ткани Основные свойства нервной ткани - возбудимость, проводимость и лабильность - характеризуют состояние нервной системы. Возбудимость - способность реагировать на раздражение путём изменения электрических свойств мембраны клеток и их обмена веществ. Возбудимость проявляется в процессах возбуждения. Количественной мерой возбуждения является порог раздражения – минимальная сила раздражителя, способная вызвать ответную реакцию ткани. Раздражители меньшей силы называют пороговыми, а большей – надпороговыми. Естественным раздражителем для всех клеток является нервный импульс. Проводимость - способность живой ткани проводить возбуждение. Проведение возбуждения происходит за счет распространения критического (нервного) импульса, который легко через синапс на соседние клетки и может передаваться в любой отдел нервной системы. Возникший в месте возбуждения потенциал действия (изменение электрического заряда мембраны) вызывает изменения электрических зарядов в соседнем участке, а те в свою очередь - в следующем, и так по всей цепи нейронов или по отросткам нервной клетки распространяется волна возбуждения, вызывая новые потенциалы действия. Лабильность – характеризует способность возбудимой ткани воспроизводить определённое количество потенциалов действия в единицу времени. Нервная ткань обладает мышечной лабильностью. Согласованная деятельность всех органов и адекватные реакции организма на различные воздействия внешней среды невозможны без координации рефлекторных процессов, их двигательных и вегетативных компонентов. Основными механизмами координации являются конвергенция, иррадиация, концентрация, индукция и доминанта нервных процессов. Конвергенция состоит в проведении нервных импульсов к одному нейрону из различных участков нервной системы. Например, на один и тот же нейрон могут конвергировать импульсы от слуховых, зрительных и кожных рецепторов. Возникшее в одном нервном центре возбуждение может распространяться на другие нервные центры. Это явление называют иррадиацией. Концентрация - противоположный иррадиации процесс, при котором процессы возбуждения и торможения концентрируются в каком-либо участке нервной системы. Переход одного нервного процесса в другой в нейроне или нервных центрах называется индукцией. Если возбуждение сменяется торможением, говорят об отрицательной индукции. Если вслед за торможением наступает возбуждение - это положительная индукция. А. А. Ухтомский в 1923 г. ввел в физиологию понятие доминанты. Доминанта (от лат. «dominans» - господствующий - временно господствующий в ЦНС очаг повышенной возбудимости и устойчивого длительного возбуждения, который изменяет работу функционирующих рефлекторных процессов. Доминантный очаг как бы притягивает к себе возбуждение из других нервных центров, способен суммировать возбуждения, длительно удерживать возбуждение после окончания действия стимула. Доминантный очаг определяет деятельность организма в каждый данный момент времени и лежит в основе произвольного внимания. Вегетативная нервная система Структура и функциональное значение различных отделов центральной нервной системы. Особенности нервных процессов у детей и подростков У ребенка координация рефлекторных реакций далеко не совершенна. Ответная реакция у него связана с обилием ненужных движений и неэкономичными вегетативными сдвигами. Высокая степень иррадиации нервных процессов во многом связана с плохой «изоляцией» нервных волокон. К моменту рождения ребенка многие периферические и центральные нервные волокна не имеют миелиновой оболочки, которая обеспечивала бы изолированное проведение нервных импульсов. В результате возбуждение с одного нерва легко переходит на соседние. Миелинизация большинства нервных волокон заканчивается к З годам постнатального развития, а иногда продолжается до 5—10 лет. Высокая степень иррадиации нервных процессов у детей определяется также тем, что на первых этапах постнатального развития ведущее значение в регуляции рефлекторной деятельности имеет не кора, а подкорковые структуры головного мозга. По сравнению со взрослыми у детей выше возбудимость нервной ткани, меньше специализация нервных центров, более распространены явления конвергенции и положительной индукции нервных процессов. У них отмечается неустойчивость внимания, доминантный очаг возникает быстрее и легче, но он менее устойчив, чем у взрослого. Новые раздражители легко в и новую доминанту в мозге ребенка. Координация рефлекторных реакций у детей и подростков совершенствуется в ходе онтогенеза, и только к 18-20 годам этот процесс завершается. Спинной мозг располагается в позвоночном канале, имеет сегментарное строение (состоит из 31 сегмента) и представляет собой несколько сплюснутый спереди назад цилиндрический тяж длиной около 45 см, с очень узкой полостью, называемой центральным каналом. Вверху под большим затылочным отверстием он переходит в головной мозг, а на уровне 1-2 поясничных позвонков заканчивается мозговым конусом, от которого идет концевая нить, присоединяющаяся к надкостнице копчика. Этим обеспечивается фиксация спинного мозга. Вместе с концевой нитью в канале позвоночника проходят пояснично-крестцовые корешки, которые, прежде чем выйти из позвоночного канала, проходят вдоль спинного мозга в нисходящем направлении. В самом нижнем отделе они образуют конский хвост, который состоит из пояснично-крестцовых корешковых волокон и конечной нити спинного мозга. Спинной мозг имеет два утолщения, образованные скоплением нервных клеток, иннервирующих конечности: шейное (на уровне V-VI шейных сегментов мозга) и поясничное (в области III-IV сегментов). В спинном мозге различают серое и белое вещество. Серое вещество, образованное нервными клетками, расположено вокруг центрального канала и имеет форму, напоминающую букву «Н» (“бабочка”). Белое вещество спинного мозга делится на передние, задние и боковые столбы, в которых расположены проводящие пути. Проводящие пути, по которым возбуждение проходит от рецепторов к нейронам спинного мозга и далее к вышележащим отделам головного мозга, называют восходящими, а те, по которым возбуждение передается от различных отделов головного мозга к рабочим органам, - нисходящими. Функциональное значение спинного мозга заключается в том, что он проводит возбуждение в восходящем и нисходящем направлениях и осуществляет рефлекторную функцию. Спинной мозг связывает головной мозг с туловищем и конечностями. Глубокое нарушение функций организма, наступающее во время шока, объясняют снятием влияний головного мозга и ретикулярной формации на спинно-мозговые функции. Спинной мозг осуществляет регуляторную функцию как единое целое с головным мозгом. Он участвует в осуществлении всех сложных двигательных и вегетативных функций организма, которые могут быть результатом рефлекторной деятельности спинного мозга или вышележащих отделов головного мозга. Типичные спинно-мозговые рефлексы - двигательные: сгибательные, разгибательные, сухожильные, миотатические, тонические. Ритмические рефлексы (например, шагания и др.) – попеременное сгибание и разгибание конечности. Тонические рефлексы направлены на поддержание определённой позы, они могут длительно осуществляться без утомления. Их осуществление связано с координационными механизмами спинного мозга и вышележащих отделов головного. В спинном мозге располагается ряд центров вегетативной нервной системы: сосудодвигательные и потоотделительные (в боковых рогах грудных сегментов), центр глазной мускулатуры (нижний шейный и два верхних грудных сегмента), центры, регулирующие сердце и бронхи (пять верхних грудных сегментов), мочеиспускание и акт дефекации, деятельность органов (крестцовые сегменты). Спинной мозг новорожденного имеет длину 14 см. К 2 годам длина спинного мозга достигает 20 см, а к 10 годам, по сравнению с периодом новорожденности, удваивается. Быстрее всего растут грудные сегменты спинного мозга. Масса спинного мозга у новорожденного составляет около 5,5 г, у детей 1 -го года — около 10 г. К 3 годам масса спинного мозга превышает 13 г, к 7 годам равна примерно 19 г. У новорожденного центральный канал шире, чем у взрослого. Уменьшение его просвета происходит главным образом в течение 1 — 2 годов, а также в более поздние возрастные периоды, когда наблюдается увеличение массы серого и белого вещества. Объем белого вещества спинного мозга возрастает быстро, особенно за счет собственных пучков сегментарного аппарата, формирование которого происходит в более ранние сроки по сравнению со сроками формирования проводящих путей, образующих надсегментарный аппарат мозга. Головной мозг. II. Строение и физиология важнейших структур головного мозга Головной мозг, с окружающими его оболочками находится в полости мозгового черепа. Верхняя вентральная поверхность головного мозга по форме соответствует внутренней вогнутой поверхности свода черепа. Нижняя поверхность - основание головного мозга, имеет сложный рельеф, соответствующий черепным ямкам внутреннего основания черепа. Масса мозга взрослого человека колеблется от 1100 до 2000 г. На протяжении от 20 до 60 лет масса и объем остаются максимальным и постоянным для каждого индивидуума. При осмотре препарата головного мозга хорошо заметны три его наиболее крупные составные части. Это парные полушария большого мозга, мозжечок и мозговой ствол. Продолговатый мозг является продолжением спинного и в нижней части сходен с ним по строению и форме. Функции продолговатого мозга связаны с наличием в нем ядер IХ-ХII пар черепно-мозговых нервов: языкоглоточного (IХ), блуждающего (Х), добавочного (ХI) и подъязычного (ХII). Ядра серого вещества, расположенные в продолговатом мозге, регулируют деятельность почти всех внутренних органов. Продолговатый мозг регулирует слюноотделение, секреторную функцию желудочных желез, поджелудочных желез кишечника, влияет на деятельность слёзных и потовых желез, принимает участие в осуществлении тонических рефлексов статических и статокинетических. Статические рефлексы обеспечивают сохранение определённой позы человека, а статокинетические – его перемещение в пространстве. Мострасполагается впереди продолговатого мозга и имеет вид поперечного вала. Его функции связаны с находящимися в нём ядрами V-VIII пар черепно-мозговых нервов: преддверно-улиткового (VIII пара), лицевого и промежуточного (VII), отводящего (VI), тройничного (V). Ядра этих нервов лежат в ретикулярной формации. Мост принимает участие в регуляции различных сложных двигательных актов, таких, как сосательный рефлекс, жевание, глотание, кашель, чихание, а также в регуляции мышечного тонуса и равновесия тела. При отделении этих структур от среднего мозга наступает резкое повышение мышечного тонуса. Средний мозг расположен над мостом и представлен ножками мозга и четверохолмием. Ножки мозга состоят из основания и покрышки, между которыми находится чёрная субстанция, содержащая сильно пигментированные клетки. В покрышке располагаются ядра блокового (IV пара) и глазодвигательного (III пара) нервов. Через средний мозг проходят восходящие пути к зрительному бугру, большим полушариям и мозжечку и нисходящие пути к продолговатому и спинному мозгу. В среднем мозге располагается большое количество нейронов ретикулярной формации. В четверохолмии выделяют верхние, или передние, и нижние, или задние, бугры четверохолмий. Функциональное значение среднего мозга связано в основном с ядрами четверохолмия. В верхних буграх четверохолмия расположены центры ориентировочных рефлексов, возникающих в ответ на зрительные раздражения, поэтому этот отдел называют первичными зрительными центрами. Верхние бугры четверохолмия принимают участие в осуществлении сложных зрительных рефлекторных реакций, например зрачковых рефлексов. Нижние бугры четверохолмия регулируют ориентировочные рефлексы, возникающие в ответ на звуковые раздражения. Их называют первичными слуховыми центрами. Ядра, расположенные в передних и задних буграх четверохолмия, обеспечивают в ответ на зрительные и звуковые раздражения, возникновение «сторожевого» рефлекса, который проявляется в повороте головы и туловища в сторону раздражителя. Мозжечок расположен над мостом и продолговатым мозгом. Он состоит из непарного, серединно расположенного червя и двух полушарий. Поверхность полушарий мозжечка покрыта серым веществом, образующим кору. Кора мозжечка имеет борозды, которые делят его на отдельные дольки. В коре различают три слоя нервных клеток: наружный, средний и внутренний. Нейроны мозжечка имеют разнообразное строение и широкие связи между собой и другими отделами центральной нервной системы, чем обеспечивается их постоянная активность и участие мозжечка в регуляции различных функций. Под корой мозжечка находится белое вещество, в котором располагаются четыре пары ядер. Самое крупное ядро – зубчатое. Мозжечок оказывает влияние на различные двигательные и вегетативные функции. После удаления мозжечка наступают глубокие расстройства двигательных актов: нарушаются рефлексы положения тела, статические рефлексы и произвольные решения. У человека при нарушении функций мозжечка также наступает расстройство двигательных актов. К ним относятся: астения, астазия, атаксия, дистония и дисметрия. Астениязаключается в снижении силы мышечных сокращений, появлении утомляемости, которую можно объяснить повышением энергетических затрат организма, так как движения производятся неэкономично, с участием большого количества мышц. Астазия – утрата способности мышц к длительному тетаническому сокращению, вследствие чего конечности и голова непрерывно дрожат или качаются. Атаксия – нарушение точности движений. Человек не может сразу взять карандаш со стола, его рука попадает на стол рядом с карандашом. Дисметрия – несоответствие между интенсивностью мышечного сокращения и задачей выполняемого движения. Дистония – нарушение тонуса мышц, причём он может быть, как понижен, так и повышен. Нарушения движений, наступающие при поражениях мозжечка, могут быть компенсированы корой полушарий. Мозжечок принимает участие в регуляции вегетативных функций, оказывая облегчающее или угнетающее влияние на сердечно-сосудистую систему, дыхание, пищеварительный тракт, терморегуляцию. Промежуточный мозгявляется конечным отделом мозгового ствола и сверху полностью покрыт большими полушариями. Его делят на четыре основные области: зрительные бугры (таламус), подбугорная область (гипоталамус), надбугорная область и забугорная область. Зрительные бугры (таламус) представляют собой отдел центральной нервной системы, состоящий из серого вещества, сгруппированного ядрами, к которым приходят афферентные пути почти от всех рецепторов, воспринимающих раздражения внешней и внутренней среды (от кожи, мышц, зрительных и слуховых рецепторов, внутренних органов и др.). Из зрительных бугров информация поступает в кору больших полушарий головного мозга. Подбугорная область (гипоталамус) располагается книзу от таламуса и имеет в своём составе около 32 ядер. Он нервными путями связан с таламусом, корой больших полушарий, ретикулярной формацией ствола, с некоторыми железами внутренней секреции и гипофизом. Надбугорная область относительно мала и связана с железой внутренней секреции-эпифизом. Забугорная область состоит из парных образований – внутренних и наружных коленчатых тел. По функциональному значению ядра таламуса делят в зависимости от характера их влияний на кору больших полушарий на две группы: специфические и неспецифические ядра. Специфические ядра таламуса осуществляют регуляцию тактильной, температурной, болевой и вкусовой чувствительности, а также слуховых и зрительных ощущений. Ядра таламуса совместно с другими структурами принимают участие в создании эмоциональной окраски ощущений. Неспецифические ядра таламуса, создающие реакцию вовлечения, передают информацию к коре больших полушарий главным образом через полосатое тело. В ядрах гипоталамуса расположены высшие центры вегетативной нервной системы. При их раздражении возникают реакции аналогичные влияниям парасимпатической нервной системы: торможение деятельности сердца, расширение некоторых сосудов, усиление двигательной функции желудочно-кишечного тракта, дефекация, мочеиспускание, увеличение образования инсулина, сужение зрачка и глазных щелей. С ядрами гипоталамуса связана регуляция водного обмена. Ядра гипоталамуса принимают участие в образовании некоторых гормонов, в регуляции пищевого поведения, в возникновении реакции ярости. В гипоталамусе локализуются центры насыщения и голода, с ним связана регуляция температуры тела. Гипоталамус принимает участие в регуляции поведенческих реакций: положительные поведенческие реакции (радость, удовольствие и др.) связывают с передним отделом, а отрицательные реакции (страх, ярость, гнев и др.) – с задним отделом гипоталамуса. Конечный мозгсостоит из двух полушарий большого мозга, каждое из которых представлено плащом, обонятельным мозгом и базальными ядрами. Полостью конечного мозга являются боковые желудочки, находящиеся в каждом из полушарий. Полушария большого мозга отделены друг от друга продольной щелью большого мозга и соединяются при помощи мозолистого тела. Кора большого мозгаобразована белым и серым веществом. В коре выделяют 6 слоёв нервных клеток, различные её отделы имеют разную толщину. Поверхность полушарий изрезанна глубокими щелями, бороздами. Усложняют рельеф расположенные между ними участки – извилины. Щели и борозды подразделяют полушария на лобную, теменную, височную, затылочную и островковую доли. Белое вещество полушарийбольшого мозга образует белый полуовальный центр, который состоит из огромного числа нервных волокон. Все нервные волокна представлены тремя системами проводящих путей конечного мозга: 1. ассоциативными; 2. комиссуральными; 3. проекционными. Восходящие (чувствительные) проекционно проводящие пути по месту своего окончания подразделяются на сознательные и рефлекторные. У новорожденного головной мозг относительно большой, масса его в среднем 390 г (340 — 430) у мальчиков и 355 г (330 — 370) у девочек, что составляет 12 —13 % массы тела (у взрослого — примерно 2,5 %). К концу первого года жизни масса головного мозга удваивается, а к 3 — 4 годам — утраивается. После 7 лет масса головного мозга возрастает медленно и к 20 — 29 годам достигает максимального значения (1355 г — у мужчин и 1220 г— у женщин). В последующие возрастные периоды, вплоть до 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин, масса мозга существенно не изменяется, а после 55 — 60 лет отмечается некоторое уменьшение ее. У новорожденного лучше развиты филогенетически более старые отделы мозга. Масса ствола мозга равна 10,0 — 10,5 г, что составляет примерно 2,7 % массы тела (у взрослого — около 2%). К моменту рождения большинство ядер ствола мозга хорошо развито, отростки их нейронов миелинизированы. Структуры среднего мозга к моменту рождения дифференцированы недостаточно. Такие ядра, как красное ядро, черное вещество, созревают в постнатальный период, формируя нисходящие проводящие пути экстрапирамидной системы. Промежуточный мозг у новорожденного развит относительно хорошо. К моменту рождения дифференцированы специфические и неспецифические ядра таламуса, благодаря чему сформированы все виды чувствительности. Становление ассоциативных ядер происходит после рождения и связано с развитием ассоциативных полей коры. Окончательное созревание таламических ядер заканчивается примерно к 13 годам. Структуры гипоталамуса у новорожденных недостаточно дифференцированы, в связи с чем у них несовершенны механизмы терморегуляции, регуляция обменных процессов. Дифференцировка ядер гипоталамуса происходит неравномерно. К 2 —3-летнему возрасту большинство гипоталомических ядер сформировано, но их окончательное функциональное созревание происходит к 15 — 16 годам. Мозжечок. Масса мозжечка у новорожденного составляет 20 г (5,4 % массы мозга). К 5 мес. жизни масса мозжечка увеличивается в 3 раза, к 9 мес. — в 4 раза (ребенок умеет стоять, начинает ходить). У годовалого ребенка масса мозжечка составляет — 90 г. К 7 годам она достигает нижней границы массы мозжечка взрослого человека (130 г). Особенно интенсивное развитие структур мозжечка происходит в период полового созревания. Полушария большого мозга. Новая кора в структурах полушарий начинает формироваться в конце второго месяца внутриутробного периода. На протяжении всей внутриутробной жизни в развитии неокортекса выделяют три периода: ранний миграционный; средний, или период предварительной дифференцировки на слои; поздний, или период заключительной дифференцировки. Ранний период охватывает промежуток со 2-го по 4-й лунный месяц. В это время наблюдается миграция нейробластов из глубоких (околожелудочковых) слоев конечного мозгового пузыря в корковую пластинку. В период с 7-й по 10-ю неделю начинают формироваться нижние (глубокие) слои коры (V и VI). Несколько позже (на 13— 15-й неделе) происходит дифференцировка верхних слоев — I, II, IIIи IV. Начиная с 4-го месяца внутриутробной жизни происходит предварительная цитоархитектоническая дифференцировка коры на клеточные слои, образуются первичные борозды и извилины. На 5-м месяце внутриутробного периода появляются следующие первичные борозды: боковая, центральная, шпорная, борозда мозолистого тела. Вторичные борозды (лобные, височные и др.) начинают появляется с 6-го месяца внутриутробного периода. После 7-го месяца внутриутробной жизни начинают формироваться третичные борозды. Появляются индивидуальные вариации рисунка борозд и извилин. Происходит значительное увеличение поверхности коры. К моменту рождения число нейронов достигает 14 — 16 млрд., как у взрослого человека. Нейроны в коре новорожденного имеют веретенообразную форму и слабое развитие дендритов. После рождения в течение первых трех лет происходит интенсивный рост отростков нейронов, их миелинизация, дифференцирование нейронов в слоях коры. В период от 3 до 10 лет увеличивается количество ассоциативных волокон. За счет интенсивного развития IIIслоя увеличивается толщина коры. В этот период в основном завершаются процессы развития корковых формаций. Однако тонкая дифференцировка в ассоциативных полях продолжается до 16 — 18 лет. Созревание различных корковых территорий идет асинхронно. Первыми дифференцируются поля соматосенсорной зоны коры, затем — двигательная кора, после чего формируются зрительная и слуховая проекционные корковые зоны. Ассоциативные поля коры вступают в процесс развития последними. Базальные ядра в период внутриутробного развития созревают неравномерно. Бледный шар достаточно сформирован уже к моменту рождения. Хвостатое ядро и скорлупа чечевицеобразного ядра достаточно сформированными выглядят только в конце 1-го года после рождения. К семилетнему возрасту происходят окончательное созревание базальных ядер и формирование их связей с корой, что и обеспечивает выполнение более точных и координированных произвольных движений. Возрастные особенности оболочек головного и спинного мозга. Оболочки головного мозга Головной мозг, как и спинной, окружён тремя соединительнотканными листками, или оболочками, являющимися продолжением оболочек спинного мозга, каждая из которых отделена от соседних межоболочечным пространством. Твёрдая оболочка головного мозгаявляется одновременно надкостницей на внутренней поверхности костей черепа, с которыми связана непрочно. Паутинная оболочкарасполагается кнутри от твёрдой мозговой и отделена от неё субдуральным пространством. Мягкая (сосудистая) оболочка– это самая внутренняя из оболочек головного мозга. Она состоит из соединительной ткани, образующей два слоя (внутренний и наружный), между которыми залегают кровеносные сосуды. Твердая оболочка головного мозга у новорожденного тонкая, сращена с костями черепа. Отростки оболочки развиты слабо. Синусы твердой оболочки головного мозга тонкостенные, относительно широкие. После 10 лет строение и топография синусов такие же, как у взрослого человека. Паутинная и мягкая оболочки головного и спинного мозга у новорожденного тонкие, нежные. Подпаутинное пространство относительно большое. Его вместимость у новорожденного около 20 см3, затем довольно быстро увеличивается: к концу первого года жизни — до 30 см3, к 5 годам — до 40—60 см3. У детей 8 лет объем подпаутинного пространства достигает 100 — 140 см3, у и взрослого человека составляет 120 —140 см3. Мозжечково-мозговая и другие цистерны на основании мозга у новорожденного довольно крупные. Так, высота мозжечково-мозговой цистерны около 2 см, а ширина ее 1,8 см. Вегетативную нервную систему делят на два основных отдела, парасимпатическую и симпатическую нервную систему. Симпатическая нервнаясистема состоит из центральной части и периферической. Центральная часть симпатической нервной системы представлена телами нейронов, расположенных в боковых рогах серого вещества грудных и поясничных сегментов спинного мозга, а периферическая – парными пограничными симпатическими стволами, которые расположены справа и слева от позвоночного столба. Они начинаются на уровне шейных позвонков и заканчиваются у копчика. Пограничный симпатический столб состоит из узлов (ганглиев), расположенных посегментно и соединённых между собой. От нейронов спинного мозга сначала в составе передних корешков, а затем в виде отдельной ветви идут отростки к ганглиям симпатической цепочки, где осуществляется передача возбуждения с одного нейрона на другой. От ганглиев симпатической цепочки импульс идёт к рабочему органу. Путь от центральной нервной системы до симпатического ганглия называют преганглионарным, а от ганглия до рабочего органа – постганглионарным. Часть постганглионарных нейронов лежит в узлах вегетативных нервных сплетений, располагающихся внутри органов (солнечное, сердечное, подчревное и др.). Постганглионарные волокна симпатической нервной системы идут на периферию к органам либо в составе смешанных нервов, либо в виде отдельных симпатических нервов. Особенность симпатической нервной системы заключается в том, что у неё преганглионарный путь короткий, а постганглионарный значительно длиннее. Симпатическую нервную систему делят на отделы: шейный, от ганглиев которого волокна идут к голове и части органов грудной полости; грудной, иннервирующий органы грудной части тела и некоторые органы брюшной полости; брюшной, иннервирующий органы брюшной полости и дающий ветви к некоторым органам грудной полости; тазовый, иннервирующий органы малого таза. Центральные нейроны парасимпатической нервной системы располагаются в среднем и продолговатом отделах головного мозга и в III-V крестцовых сегментах спинного мозга. От них преганглионарные волокна идут к парасимпатическим ганглиям. Парасимпатические ганглии располагаются диффузно около или в самом иннервируемом органе. В связи с этим в парасимпатической нервной системе преганглионарные волокна имеют большую длину, а постганглионарные очень короткие. Преганглионарные парасимпатические волокна идут в составе эфферентных нервов (глазодвигательного, лицевого, языкоглоточного и блуждающего), отходящих от среднего и продолговатого мозга. Самый крупный парасимпатический нерв – блуждающий, регулирует работу всех органов и систем нашего тела: сердца, лёгких, пищеварительного тракта, печени. Крестцовый отдел парасимпатической нервной системы регулирует работу нижнего отдела кишечника, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, половых органов. Симпатическая и парасимпатическая нервная система обладает различными функциональными свойствами. Симпатическая нервная система регулирует работу всех органов и тканей нашего тела, её ветви подходят не только к внутренним органам, но и к скелетной мускулатуре. Волокна парасимпатической нервной системы не подходят к гладкой мускулатуре кожи, к скелетным мышцам и к большинству кровеносных сосудов. Парасимпатическую иннервацию имеют сосуды слюнных желез, языка и половых органов. Парасимпатическая и симпатическая нервная система обладает противоположными влияниями на функции разных органов. Парасимпатическая нервная система обладает более высокой возбудимостью по сравнению с симпатической, более коротким латентным периодом. Передача возбуждения в синапсах вегетативной нервной системы осуществляется с помощью медиаторов: медиатор симпатической нервной системы – адреналин, а парасимпатической и постганглионарных волокон симпатической нервной системы, иннервирующих сосуды потовых желез, - ацетилхолин. У новорожденных симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы сформированы недостаточно. Однако преобладает влияние симпатического отдела, которое сохраняется на протяжении 6 — 7 лет после рождения. По мере созревания структур мозга усиливается влияние вегетативной нервной системы на деятельность внутренних органов. В развитии ЦНС отражён общий биологический закон – филогенетически более старые части мозга развиваются раньше, чем молодые. Развитие рефлекторных функций различных отделов мозга зависит от становления их морфологических (развитие нейронов, миелинизация волокон, образование связей между нейронами и др.) и функциональных (установление соответствующих величин лабильности, хронаксии, МП, ПД и др.) особенностей. 2. Общие принципы организации нервной системы Общие принципы организации нервной системы, Принцип иерархичности, Подчинение низших отделов нервной системы высшим - (филогенетически ранних более поздним). Высшее проявление - кортикализация функций. В коре больших полушарий имеются нервные клетки, отвечающие за все функции организма. Высшие нервные центры выступают уже регуляторами регуляторов (без подмены). Принцип иерархичности проявляется и в общей закономерности расположения нейронов в ЦНС: - спинной мозг — «ядра» на всем протяжении - продолговатый мозг - крупные ядра - гипоталамус - много мелких ядер - кора больших полушарий - слои нервных клеток. Чем сложнее функция, тем упорядоченнее расположение нервных клеток. Благодаря принципу: 1. Расширяются возможности целостного организма, возможна ' более тонкая, дифференцированная регуляция функций. 2. Повышается коррекция результатов деятельности многих органов, в том числе анализаторов. Принцип целостности. Органически сочетается с принципом иерархичности. Подразумевает функционирование всех звеньев или этажей ЦНС. Диалектически переходит в Принцип системности. Рефлекторные реакции протекают не изолированно, а всегда объединяются в систему. Любая функциональная система всегда формируется и функционирует для достижения организмом конкретных приспособительных результатов (главный системообразующий фактор - конечный результат действия). Принцип пластичности. При патологии пластичность физиологических функций резко ограничивается и на первый план выступают компенсаторные и викарные (замещающие) процессы. Функциональная изменчивость проявляется в широких возможностях функциональных систем различными путями обеспечивать достижение организмом конкретных приспособительных результатов. На принципах иерархичности, целостности, системности и пластичности строится вся работа нервной системы: - осуществляются безусловные рефлексы - реализуются условные рефлексы. Они же лежат в основе представлений, понятий, мыслей, а также присущей лишь человеку способности к обобщениям в словесной форме явлений и закономерностей мира. Торможение ЦНС. Торможение - это особый нервный процесс, который всегда вызывает возбуждение, а внешне проявляется в предупреждении или подавлении возбуждения. Основная функция - координирующая. Понятие периферического торможения ввели братья Вебер; Сеченов открыл центральное торможение. В 1951 г. Экклз закончил исследование механизмов клеточного торможения. Торможение ЦНС: 1. Первичное: - пресинаптическое - постсинаптическое: а) латеральное (поступательное) б) возвратное (рекуррентное) в) реципрокное (взаимосоотнесенное). 2. Вторичное. Первичное: Пресинаптическое - морфологическим субстратом является аксо-аксональный синапс, в котором выделяется медиатор и вызывает стойкую длительную деполяризацию. Причины ее: 1. Католическая депрессия 2. Медленная деполяризация блокирует проницаемость мембраны для ионов натрия, усиливая работу натрий-калиевой АТФ-азы. Пресинаптическое торможение обладаетвысокой избирательностью -.очень точное. Все сигналы тормозятся перед нервной клеткой, клетка не выключается из нервной деятельности. Постсинаптическое - связано с деятельностью специфических тормозных клеток. При возбуждении тормозной клетки выделяется специфический тормозный медиатор (глицин, ГАМК). В ответ на взаимодействие тормозного медиатора с рецептором постсинаптической мембраны, на мембране развивается гиперполяризация -тормозный постсинаптический потенциал (ТПСП). Причина ее: увеличение проницаемости мембраны для ионов калия, который выходит из клетки. Постсинаптическое торможение менее избирательно и нейрон выключается из нервной деятельности. Реципрокное торможение:  При возбуждении нервного центра сгибателей импульс идет на мышцу-сгибатель, а по коллатерали на тормозную клетку Реншоу, которая в свою очередь тормозит нервный центр противоположной группы мышц. При возбуждении нервного центра разгибателей импуоьс идет на мышцу-разгибатель, а через тормозную клетку Реншоу происходит торможение нервного центра сгибателей. Основные принципы интегративно-координационной деятельности ЦНС. 1. Взаимосвязь явленийдивергенции и конвергенции. Дивергенция - иррадиация возбуждения (разобщение). Морфологический субстрат - терминальное ветвление аксонов. Диффузное возбуждение всей нервной системы лежит в основе явлений: A) одновременное возбуждение нескольких нервных клеток от одного афферентного волокна. Б) дивергенция лежит в основе обратной связи. B) лежит в основе реципрокности. Дивергенции препятствуют процессы торможения. Существуют специфические блокаторы - столбнячный токсин и стрихнин. Дивергенция создает условия для конвергенции. Конвергенция - схождение различных возбуждений к одному нейрону. Явление конвергенции открыл Шеррингтон - «общий конечный путь». Конвергенция - основа торможения. Лежит в основе: - пространственной суммации - окклюзии и облегчения - доминанты - общего конечного пути - образования условных рефлексов. Разобщить дивергенцию и конвергенцию нельзя, кроме стрихнина и столбнячного токсина.  Принципобщего конечного пути или принцип организации эффекторной регуляции. Многообразие входов обуславливает один выход. Многообразие раздражителей - ответная реакция одна. Принцип обратной связи. Принцип реципрокности. Принцип доминанты. Открыл Ухтомский. Все реакции протекают по принципу доминант. Характеристика доминанты: 1. Повышенная возбудимость 2. Стойкость и инертность процессов возбуждения 3. Тормозит деятельность других нервных центров 4. Доминантный очаг способен суммировать различные раздражения Принцип окклюзии и облегчения. Окклюзия - закупорка.  Эффект«после действия». 3. Взаимодействие сенсорных, моторных и мотивационных систем в переработке информации Для выполнения самых элементарных действий необходимо объединение отдельных нейронов в системы. Выделяют: а) сенсорные системы, б) моторные системы, в) мотивационные системы. Так, объединение клеток, непосредственно получающих информацию (органы чувств), с нейронами, занятыми её последующей переработкой, образует сенсорную или чувствительную систему. Совокупность нейронов, готовящих команды для мышц, и нервных клеток, непосредственно управляющих мышцами, образует моторную или двигательную систему. Мотивационные системы – результат активности определённых структур мозга, которые формируют побуждение к действию (в чем нужда?). Упрощенно это можно описать таким образом: у организма появляется нужда в чем-либо, например, пища. Формируется доминанта, например, в центре голода в гипоталамусе, и соответствующее возбуждение в лимбической системе (определенные эмоции), которая возбуждает двигательные системы для добычи пищи. Сенсорные, моторные и мотивационные системы образованы большим количеством нейронов, объединённых друг с другом в строго определённом порядке, где каждый нейрон занимает своё место, как мелкая деталь в сложном механизме. Функция нервной системы в целом заключается в восприятии информации, её переработке и передаче исполнительным органам (мышцам и эндокринным железам) Конечной целью всей этой деятельности является обеспечение взаимодействия организма со средой, приспособление к постоянно меняющимся условиям существования. Разные системы взаимодействуют друг с другом. Собрав и переработав всю сенсорную информацию, соответствующие области коры передают её ассоциативным полям, создающим замысел действий. В соответствии с этим замыслом моторные системы формируют команды для движений. Само решение о начале, как и об окончании действий, принимает мотивационная система, влияющая на выходную моторную активность, а через гипоталамус и на состояние вегетативных функций. Принципы организации функциональных систем мозга Объединение определенных сенсорных, моторных и мотивационных систем для выполнения определенного физиологического акта, для конкретного акта приспособления к окружающей среде называется функциональной системой. Принципы организации функциональных систем: 1. Все проводящие пути топографически упорядочены (как карта местности). Проводящие пути, посредством которых отдельные нейроны объединяются в системы, так чётко структурированы топографически, что позволяют создавать нейронные карты, ставить четкие диагнозы врачам. Так, например, если на небольшом участке кожи от прикосновения возбудятся чувствительные окончания сенсорного нейрона, то этот нейрон Þ в продолговатый мозг Þ таламус Þ участок задней центральной извилины. От соседнего участка кожи информация пойдет по другим нейронам. 2. В каждой сенсорной, моторной и мотивационной системе есть переключательные центры. Анатомически это переключательные ядра – скоплениями тел нейронов в спинном, в головном мозгу, особенно много их в таламусе (локальные и проекционные (длинные отростки) интернейроны). В переключательных ядрах эти сигналы определённым образом изменяются Þ важные центры переработки информации. 3. Разные области мозга специализируются на выполнении разных задач. Представление об эквипотенциальностимозга, т.е. функциональной равноценности его регионов (это положение относили в первую очередь к коре мозга – первая половина ХХ века) в настоящий момент сменилось утверждением о локализации (расположении) определённых функций в определённых частях мозга, коры больших полушарий. 4. В каждой системе используется несколько параллельных проводящих путей(подсистемы, решающие более локальную задачу). Например, в соматосенсорной системе разделены тактильное и болевое восприятие: для каждого вида чувствительности используются собственные проводящие пути. В моторной системе выделяют пирамидный путь (от пирамидных клеток моторной коры до спинного мозга): тонкие движения пальцев и кистей рук. Но, в то же время, положение тела или двигательные рефлексы спинного мозга контролируют другие проводящие пути моторной системы. Раздельные пути могут использоваться одновременно и тогда все подсистемы действуют согласованно. 5. Подобная информация перерабатывается параллельно. Любая важная сенсорная, моторная или другая интегративная функция всегда обеспечивается больше, чем одним нейронным путём. Наличие параллельно действующих путей позволяют компенсировать частичные повреждения какого-либо региона мозга, а со временем и сглаживать проявления нарушенной функции. Отсюда следует надёжность, существенное повышение функциональных возможностей мозга. 6. Многие проводящие пути перекрещиваются. Например, пути передачи тактильного восприятия переходят слева направо и справа налево на уровне продолговатого мозга, а пути передачи болевой чувствительности перекрещиваются уже на уровне спинного мозга. Самым большим перекрёстом является мозолистое тело: около 200 миллионов нервных волокон переносят сигналы от одного полушария к другому. Выводы: в мозге можно выделить сенсорные, моторные и мотивационные системы, которые образованы большими скоплениями нейронов. Определенные части этих систем в каждом конкретном случае работают как единое целое, образуя функциональную систему (то есть систему, приспособленную для выполнения определенного физиологического акта). Принципы организации таких систем: пути упорядочены, есть переключательные центры и специализация разных частей мозга для выполнения разных функций. Пути идут параллельно и подобная информация перерабатывается по этим параллельным путям. Многие проводящие пути перекрещены. 4. Черепномозговые нервы, их функции Черепные или черепно-мозговые нервы ежедневно помогают делать нашу жизнь удобной и комфортной, поскольку несут часть информации от органов чувств к мозгу и от мозга – к мышцам и внутренним органам. Предлагаем вам ознакомиться с небольшим руководством по черепным нервам: узнать, что из себя представляют черепно-мозговые нервы, а также изучить их анатомию, классификацию и функции. |