геодезияРАСПЕЧАТАТЬ. 1. Предмет и задачи инженерной геодезии Геодезия

Скачать 359.18 Kb. Скачать 359.18 Kb.

|

|

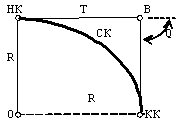

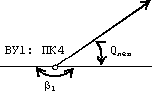

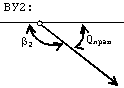

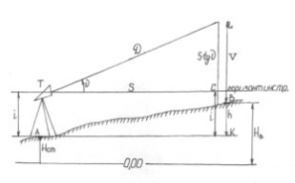

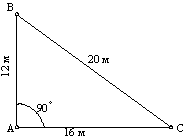

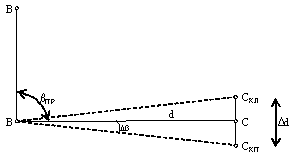

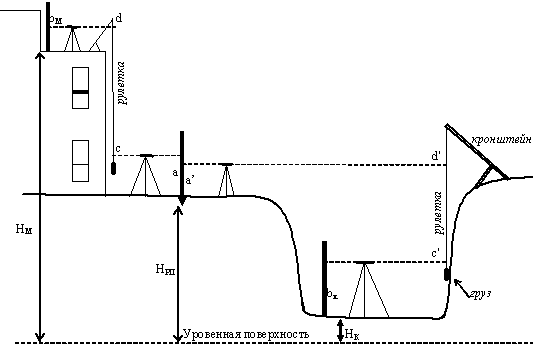

29. Уравнивание измеренных горизонтальных углов разомкнутого и замкнутого теодолитных ходов. Если угловая невязка допустима, измеренные углы βi' уравнивают, т.е вводят в них поправки νβ,i, определенные по формуле ' νβ,i= -fβ/n и округленные до 0.1'. При чем сума поправок должна равняться невязке с обратным знаком: ∑ νβ,i= -fβ. Угловая невязка разомкнутого теодолитного хода (для правых углов) высчитывается по следующей формуле: fβ=∑βi'-(αн+180º*n-αк), а допустимая угловая невязка теодолитного хода fβ доп=|1'*(n)^(1/2)|; а для левых αi=αi-1+βi-180º, fβ=∑βi'-(αк+180º*n-αн), где n – число измеренных углов, αн - дирекционный угол предыдущей стороны, αк – дирекционный угол последующей стороны, β – измеренные углы. Угловая невязка замкнутого теодолитного хода. В замкнутом теодолитном ходе с измеренными внутренними углами βi', теоретическая сумма которых 180º(n-2) угловая невязка fβ=∑βi'-180º(n-2). А допустимая невязка fβ доп=|1'*(n)^(1/2)| 30.Вычисление координат разомкнутого и замкнутого теодолитных ходов. Приращение координат ведется по формулам: Δx=dcosα, Δy=dsinα, где α – дирекционный угол, d – длина сторон теодолитного хода. Результат записывается с учетом знака + или -. Координаты вершин теодолитного хода xi и yi последовательно вычисляют по формулам: xi+1=xi+Δxi; yi+1=yi+Δyi, где Δxi и Δyi – уравненные приращения координат. Вычисления координат в замкнутом и разомкнутом теодолитных ходах производятся аналогично. 31. Сущность геометрического нивелирования. Способы определения превышений. Преимущество нивелирования из середины Геометрическое нивелирование выполняется горизонтальным лучом визирования. Перед нивелированием точки на местности закрепляют колышками, костылями, башмаками, на которые устанавливают вертикально нивелирные рейки. Место установки нивелира для работы называют станцией, а расстояние от нивелира до рейки - плечом нивелирования. Различают два способа геометрического нивелирования: из середины и вперед. При нивелировании из середины нивелир устанавливают посредине между точками А и В, а на точках А и В ставят рейки с делениями. При движении от точки А координат точке В рейка в точке А называется задней, а рейка в точке В – передней. Сначала наводят трубу на заднюю рейку и берут отсчет а, затем наводят трубу на переднюю рейку и берут отсчет b. Превышение точки В относительно точки А получают по формуле: h=a-b Если a>b превышение положительное, если aB=HA+h Высота визирного луча над уровнем моря называется горизонтом инструмента и обозначается ГИ. ГИ=HA+a=HB+b При нивелировании вперед нивелир устанавливается над точкой А так, чтобы окуляр трубы был на одной отвесной линии с точкой. На точку B ставят рейку. Измеряют высоту нивелира  над точкой A и берут отсчет b по рейке (рис. 10.2). Превышение h подсчитывают по формуле: h=i-b над точкой A и берут отсчет b по рейке (рис. 10.2). Превышение h подсчитывают по формуле: h=i-b32. Работа на станции при техническом нивелировании. Связующие и промежуточные точки. Для технического нивелирования используют нивелиры Н-10, Н-3 и рейки РН-3, РН-10. Работу на станции выполняют в следующей последовательности: 1. На крайние точки A и В нивелируемой линии устанавливают рейки, и примерно на равном удалении от них - нивелир. Неравенство плеч на станции не должно превышать 10 м; 2. Нивелир приводят в рабочее положение, наводят трубу на заднюю рейку и берут отсчет по черной ее стороне ач; 3. Наводят трубу на переднюю рейку и берут отсчеты сначала по черной, а затем по красной стороне bч и bк; 4. Наводят трубу на заднюю рейку и берут отсчет по красной стороне ак; 5. Если кроме крайних точек A и B необходимо определить высоты точек C1, C2,..., Cn промежуточных точек, то заднюю рейку последовательно устанавливают на эти точки и берут отсчеты C1, C2,..., Cn по черной стороне. При выполнении ответственных работ отсчеты на промежуточных точках производят по обеим сторонам рейки. При использовании уровенных нивелиров перед каждым отсчетом пузырек приводят в нуль-пункт; 6. Для контроля вычисляют разность нулей передней РОп=ак-ач и задней РОз=bк-bч. Расхождение разности нулей по абсолютной величине не должно превышать 5 мм; 7. На каждой станции вычисляют значения превышений, определяемых по черным и красным сторонам реек: hч=ач-bч, hк=ак-bк. Измерения считают выполненными правильно, если hч-hк<5 мм; В техническом нивелировании расстояние от нивелира до реек не должно превышать 120 м. Высоту передней точки вычисляют по формуле НB=НA+h. Высоты промежуточных точек удобно вычислять через горизонт прибора (ГП). ГП - высота визирного луча над исходной уровенной поверхностью. ГП=НA+а=НB+b. Высоты промежуточных точек НCi=ГП-Ci. Случайные и систематические погрешности при нивелировании возникают вследствие недостаточной точности нивелира и реек, неполной юстировки нивелира, влияния внешней среды и нарушении методики измерений. Для уменьшения приборных погрешностей превышения рекомендуется измерять способом из середины по двум сторонам реек, а рейки удерживать отвесно на устойчивых предметах. Предельные расстояния от нивелира до реек ограничивают 100-120 м, погрешности измерений превышений на станции в этом случае не превысят 5 мм. промежуточные - характерные точки рельефа, на которых берут один отсчет только по черной стороне рейки; связующие - общие точки для двух смежных станций 33. Определение отметок точек через горизонт инструмента Чтобы определить отметку точки через горизонт инструмента необходимо от горизонта инструмента отнять чёрный отсчёт этой точки. 34. Устройство и поверки нивелира Н-3 Н-3К 1. Ось круглого уровня должна быть параллельна оси вращения нивелира. При проверке, подъемными винтами подставки пузырек круглого уровня приводят в нуль-пункт и верхнюю часть нивелира поворачивают на 180 вокруг оси ращения нивелира. Если пузырек остался в нуль-пункте -условие выполнено. Если же отклонился, вращением юстировочных винтов его возвращают к центру ампулы до половины дуги отклонения. Проверку повторяют. 2. Горизонтальная нить сетки должна быть перпендикулярна к оси вращения нивелира. Вращая зрительную трубу наводящим винтом, следят, изменяется ли отсчет при перемещении изображения рейки от одного края поля зрения к другому. Если отсчет изменяется больше чем на 1 мм, диафрагму с сеткой необходимо развернуть в требуемое положение, ослабив крепящие ее винты. 3.Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна визирной оси зрительной трубы. Это условие, называемое главным, проверяют двойным нивелированием пары точек способом "из середины" и "вперед"(рис.33). Для этого закрепляют неподвижно две нивелирные рейки на расстоянии 60-90 м, а нивелир устанавливают между ними на середину с погрешностью 1 м. Расстояния до реек измеряют нитяным дальномером. Определяют превышение между рейками при двух горизонтах прибора, как разность отсчетов на заднюю и переднюю рейки. Превышение, полученное при одном горизонте прибора, не должно отличаться от превышения, полученного при втором горизонте прибора, не более 3 мм. Затем выбирают вторую станцию на расстоянии предела фокусирования (2...3 м) от одной из реек и берут по ней отсчет, который считают свободным от влияния непараллельности оси цилиндрического уровня и визирной оси. Используя этот отсчет и превышение, полученное на первой станции вычисляют отсчет по дальней рейке. Если вычисленный отсчет отличается от наблюдаемого более чем на 3 мм, устанавливают вычисленный отсчет на Рис.33. Поверка главного условия нивелира рейке элевационным винтом, а исправительными винтами цилиндрического уровня (двумя вертикальными, предварительно ослабив один горизонтальный) приводят пузырек на середину. В зависимости от устройств, применяемых для приведения визирной оси трубы в горизонтальное положение, нивелиры изготавливают двух видов - с цилиндрическим уровнем на зрительной трубе (рис.31) и с компенсатором углов наклона, т.е. беэ цилиндрического уровня. Рис.31. Общая схема нивелира, название его частей и осей, поле зрения трубы. Нивелиры бывают трех классов точности: 1. Н-05, Н-1, Н-2 - высокоточные для нивелирования I и II классов; 2. Н-3 - точные для нивелирования III и IV классов; 3. Н-10 - технические для топографических съемок и других видов инженерных работ. Число в названии нивелира означает среднюю квадратическую погрешность в мм нивелирования на 1 км двойного хода. Для обозначения нивелиров с компенсатором к цифре добавляется буква К, а для нивелиров с горизонтальным лимбом - буква Л, например Н-10КЛ. Для установки нивелира в рабочее положение его закрепляют на штативе становым винтом и вращением сначала двух, а затем третьего подъемных винтов приводят пузырек круглого уровня на середину. Отклонение пузырька от середины допускается в пределах второй окружности. В этом случае диапазон работы элевационного винта позволит установить пузырек цилиндрического уровня в нульпункт и установить визирную ось зрительной трубы в горизонтальное положение при соблюдении главного условия (для нивелира с цилиндрическим уровнем UU1 WW1). Приближенное наведение на нивелирную рейку выполняют с помощью мушки, расположенной сверху зрительной трубы. Более точное наведение осуществляют вращением наводящего винта зрительной трубы, которую перед отсчетом по рейке предварительно устанавливают по глазу (вращением окуляра) и по предмету (вращением кремальеры) для четкого совместного изображения сетки нитей и делений на нивелирной рейке. Перед отсчетом по средней нити тщательно совмещают концы пузырька цилиндрического уровня в поле зрения трубы, медленно вращая элевационный винт.  35. Поверка главного условия нивелира Главное условие нивелира НЗК: линия визирования должна быть горизонтальна при наклонах оси прибора в диапазоне работы компенсатора. Главное условие нивелира НЗ: визирная ось и ось цилиндрического уровня должны быть параллельны. Проверка этих условий выполняется двойным нивелированием пары точек способом "из середины" и "вперед"(рис.33). Для этого закрепляют неподвижно две нивелирные рейки на расстоянии 60-90 м, а нивелир устанавливают между ними на середину с погрешностью 1 м. Расстояния до реек измеряют нитяным дальномером. Определяют превышение между рейками при двух горизонтах прибора, как разность отсчетов на заднюю и переднюю рейки. Превышение, полученное при одном горизонте прибора, не должно отличаться от превышения, полученного при втором горизонте прибора, не более 3 мм. Затем выбирают вторую станцию на расстоянии предела фокусирования (2...3 м) от одной из реек и берут по ней отсчет. Используя этот отсчет и превышение, полученное на первой станции вычисляют отсчет по дальней рейке. Если вычисленный отсчет отличается от наблюдаемого более чем на 3 мм, то: - для нивелира с цилиндрическим уровнем - устанавливают вычисленный отсчет на рейке элевационным винтом, а исправительными винтами цилиндрического уровня (двумя вертикальными, предварительно ослабив один горизонтальный) приводят пузырек на середину; - для нивелира с компенсатором - наклон визирного луча устраняют перемещением диафрагмы с сеткой ее вертикальным юстировочным винтом, устанавливают среднюю нить на вычисленный отсчет по рейке, который соответствует горизонтальному положению визирного луча. 36. Выбор и закрепление трассы на местности. Пикетажная книжка В результате инженерно-геодезических изысканий (комплекс экономических, геодезических, геологических, гидрогеологических и других исследований участка предполагаемого строительства с целью получения данных, необходимых для решения задач проектирования, строительства и эксплуатации различных объектов) составляют топопланы и профили, создают на местности основу для выноса и разбивки проекта в натуре. При геодезических изысканиях линейных сооружении (дорог, каналов, линий электропередач и т.д.) выполняют трассирование. Под трассой понимают ось линейного сооружения, обозначенная на плане плане, карте или закрепленная на местности. Трассирование бывает камеральным - проектирование трассы выполняется на планах или картах и полевым - положение трассы уточняется и закрепляется на местности. При полевом трассировании на местности определяют и закрепляют специальными знаками главные точки трассы: начала и конца, вершин углов поворота. Затем по трассе прокладывают теодолитный или полигонометрический ход, разбивают пикетаж с обозначением плюсовых точек и по-перечников. Пикеты закрепляют через сто метров (для дорог) кольями, забиваемыми вровень с землей. Рядом устанавливают сторожек, на котором подписывают номер пикета (рис.44а). Рис.44а. Разбивка пикетажа и поперечника Вместе с разбивкой пикетажа заполняют пикетажный журнал блакнотного типа (рис.44б), в котором показывают схематично ось трассы и элементы ситуации (абрис). При этом съемка ситуации влево и вправо от оси трассы на расстоянии 20 м выполняется способами перпендикуляров и линейных засечек, - от 20 до 50 м - выполняют глазомерную съемку. Технология выполнения разбивочных работ на трассе следующая. Закрепляют на местности пикет 0, устанавливают теодолит, определяют дирекционный угол (магнитный азимут) начального направления. С помощью ленты разбивают пикетаж по предварительно проведенному направлению. Для характеристики рельефа местности в поперечном направлении разбивают профили влево и вправо на 50 м от оси трассы. Вместе с разбивкой пикетажа ведут пикетажный журнал. Влево и вправо на расстоянии 20 м способами перпендикуляров и линейных засечек выполняют съемку ситуаций, от 20-50 м - глазомерная съемка. Рис.44 б. Фрагмент заполнения пикетажной книжки 37. Главные точки кривой. Расчёт их пикетажа. Главными точками кривой являются НК, СК, КК, ВУ. ВУ обычно задается. Расчет Контроль ВУ ПК 11 + 30.00 ВУ ПК 11 + 30.00 -Т 2 + 00.00 +Т 2 + 00.00 НК ПК 9 + 30.00 ПК 13 + 30.00 +К 3 + 14.16 -Д 85.84 КК ПК 12 + 44.16 КК ПК 12 + 44.16 38. Элементы круговой кривой, их значение При разбивке пикетажа в вершинах углов поворота трассы измеряют горизонтальные углы 1, 2 (рис.45.1) и вычисляют углы поворота (отклонения от прямой) трассы Qлев, Qправ   Рис.45.1. Углы поворота трассы Qлев= 1 - 180 Qправ= 180 - 2. Имея углы поворота трассы и, принимая радиусы круговой кривой R согласно технических условий проектируемой дороги, вычисляют следующие основные элементы круговой кривой: тангенс (Т), биссектрису (Б), кривую (К) и домер (Д) (рис.45.2) Рис.45.2. Элементы круговой кривой Для вставки кривой в пикетаж определяют пикетажные наименования начала и конца круговой кривой по формулам НК = ВУ - Т, КК = НК + К. Результаты вычислений контролируют повторным вычисление КК: КК = ВУ + Т - Д. Пример. Пусть R = 200 м, Q = 90 00', ВУ ПК11+30. Необходимо определить пикетажное наименование НК и КК. По формулам, полученным из рис. 45.2, имеем: Т = 200 . tg 45 = 200.00 м, К = 3.1416. 200. 90/180 =314.16 м, Д = 2. 200.00 - 314.16 = 85.84 м. Б = 200(1/cos45 - 1) = 82.84 м. Вычислим НК и КК: Расчет Контроль ВУ ПК 11 + 30.00 ВУ ПК 11 + 30.00 -Т 2 + 00.00 +Т 2 + 00.00 НК ПК 9 + 30.00 ПК 13 + 30.00 +К 3 + 14.16 -Д 85.84 КК ПК 12 + 44.16 КК ПК 12 + 44.16 Разбивка начала и конца круговой кривой на местности сводится к отложению расстояния 30.00 м от ПК9, и расстояния 44.16 от ПК12, сдвинутого вперед на величину домера Д = 85.84. 39. Нивелирование трассы. Постраничный контроль Для определения высот пикетов и промежуточных точек прокладывают нивелирный ход, который привязывают к реперам. Рис.47 Нивелирование трассы и поперечников При нивелировании различают следующие точки: а) связующие - общие точки для двух смежных станций; между этими точками превышения определяют дважды - по черным и по красным сторонам реек (превышение, полученное по черным сторонам реек, не должно отличаться от превышения, полученного по красным сторонам реек не более чем на +4 мм); на одной станции связующая точка является передней, а на следующей станции - задней; б) промежуточные - характерные точки рельефа, на которых берут один отсчет только по черной стороне рейки; в) иксовые, которые являются связующими точками и используются при больших перепадах высот, но на профиль их не наносят. Контроль нивелирования трассы выполняют по невязке (разности между суммой измеренных превышений и их теоретическим значением), которая не должна превышать +30*?L мм, где L - длина хода в километрах. При этом нивелирование можно выполнять одним из следующих способов: 1. Трассу нивелируют два раза одним прибором в прямом и обратном направлениях. Таким образом, образуют замкнутый нивелирный ход, в котором теоретическая сумма превышений между связующими точками равна нулю. 2. Прокладывают ход между реперами, высоты которых известны из нивелирования более высокого класса. Тогда, теоретическая сумма превышений будет равна разности высот конечного и начального реперов. 40.Уравнивание нивелирного разомкнутого и замкнутого хода. Вычисление отметок связующих и промежуточных точек. Вначале берут отсчёты точек по чёрной и красной стороне. Затем вычисляют превышения на станции, вычисленные по черной и красной сторонам реек. Далее вычисляют среднее превышение с округлением до 1 мм. Затем вычисляют полученную и допустимую невязку в превышения между связующими точками. Теоретически алгебраическая сумма всех превышений по замкнутому нивелирному ходу должна быть равна нулю (Σhср=0), но в силу накопления погрешностей измерений практически получается невязка, т.е. fh=∑hср допустимую невязку вычисляют по формуле fhдоп=10*n^(1/2)мм, где n число станций. Если полученная невязка меньше допустимой, то её распределяют с об ратным знаком, по возможности равномерно по всем превышениям, округляя поправки до 1 мм. При этом необходимо помнить, что абсолютная сумма всех поправок должна быть равна полученной невязке. Сумма исправленных превыше ний должна быть равна нулю. Затем вычисляют отметки связующих точек. Исходная отметка репера известна по предыдущим геодезическим измерениям. Отметки остальных связующих точек вычисляют по правилу: отметка последующей точки плюс, исправленное превышение между ними. Контролем вычисления отметок по замкнутому ходу служит получение отметки исходного репера. 41. Построение продольного профиля трассы. Проектная линия. Вычисление проектных отметок. Рабочие отметки. Продольный профиль трассы – проекция следа сечения местности вертикальной плоскостью по оси сооружения. Ппт составляют, как правило, на миллиметровой бумаге. Полученные в результате нивелирования фактические отметки точек поверхности земли округляют до сантиметров. Горизонтальный масштаб профиля выбирают в зависимости от назначения пректируемого сооружения и рельефа местности, чаще всего принимают масштабы 1:2000 и 1:5000. Вертикальный масштаб для большей наглядности укрупняют в 10 раз.Профиль начинают строить с нанесения линии “условного” горизонта. Ниже этой линии строят сетку профиля для записи проектных и расчетных данных. Отметку “условного” горизонта нужно выбрать так, чтобы самая низкая точка местности была выше линии “условного” горизонта ≈ на 4 см.От линий “условного” горизонта по вертикали откладывают в в принятом масштабе отметки точек и соединяют их прямыми линиями, получая линию профиля местности. Под сеткой профиля строят “план прямых и кривых”, на котором показывают длины и направления прямых отрезков трассы и элементы кривых. В графах ”уклоны” и ”проектные отметки” показывают проектные значения уклонов и соответствующие им проектные отметки точек. Возле линий профиля подписывают рабочие отметки. Все фактические данные обозначают черным цветом, а проектные – красным. Условия проектирования: 1. MAX уклон i max = 60‰; 2. Объем выемки должен быть примерно равен объему насыпи; 3. Фиксированные по высоте начальная и, по возможности, конечная точки. Проектирование на профиле При проектировании проектной линии необходимо руководствоваться заданными предельными уклонами, отметками фиксированных точек, техническими, экономическими и природными условиями проектирования. Проектные отметки точек трассы вычисляют по формуле: Нк=Нн+id, где Нк и Нн - конечная и начальная точки прямого отрезка трассы; i - проектный уклон, округленный до тысячных (целых промиллей); d - горизонтальное проложение прямого отрезка трассы. Рабочие отметки - разность между проектными и фактическими отметками. Положительные рабочие отметки записывают над проектной линией. Они соответствуют высоте насыпи. Отрицательные отметки - глубине выемки. Их записывают под проектной линией. Точки пересечения проектной линии с линией земли называют 42. Точки нулевых работ, их расстояние до ближайших пикетов. Вычисление отметок точек нулевых работ. В точке нулевых работ проектная линия пересекается с линией земли. Расстояние от точки нулевых работ вычисляется по формулам: d1=dh1/(h1+h2), d2=dh2/(h1+h2). Отметка точки нулевых работ вычисляется по формуле: H0=HС+id1. 43. Вертикальный круг теодолита. Место нуля. Измерение вертикального угла наклона. Место нуля – это отсчёт по вертикальному кругу при горизонтальном положении визирной оси. Вертикальный круг – часть геодезического или астрономического прибора, служащая для измерения вертикальных углов (углов наклона).ВК состоит из лимба вращающегося вместе со зрительной трубой и алидады с уровнем. Уровень служит для фиксирования горизонтального направления и приведения алидадыВк в рабочее положение. Лимб Вк имеет надписи делений, как правило, от 0º до 360º по ходу или против хода часовой стрелки. Вертикальный круг теодолита Т-30 ν=КЛ-МО, ν=180о-КП+МО, ν=0,5*(КЛ-КП+180о), МО=0,5*(КЛ+КП-180о) Вертикальный круг теодолита 2Т-30 ν=КЛ-МО, ν=180о-КП+МО, ν=0,5*(КЛ-КП+180о), МО=0,5*(КЛ+КП-180о) 44. Тригонометрическое нивелирование. Основные формулы Тригонометрическое нивелирование – нивелирование с помощью геодезического прибора с наклонной визирной осью. Основано на измерении теодолитом в точке А угла наклона ν; горизонтального или наклонного расстояния между точками, а также высоты J инструмента и высоты визирования l. Если известно горизонтальное расстояние d, то превышение h вычисляют по формуле h=h'+J-l, где h'=dtgν (для малых расстояний). Нт позволяет определять превышения между двумя точками, удлаенными на значительное расстояние и имеющими оптическую видимость между собой. Нт по своей точности уступает геометрическому.  Известно из тригонометрического нивелирования, что значение отметки реечной точки H вычисляют по формуле: H=Hст+h, где Hст - отметка станции (точки съемочного обоснования); h – превышение которое определяется по формуле h=h'+i-V h=1/2(Дsin2ν) d=Дcos2ν, здесь i – высота инструмента; V- высота визирования. 45. Тахеометрическая съёмка. Порядок работы на станции при полевых измерениях Тахеометрическая съемка – наземная топографическая съемка, выполняемая при помощи тахеометра (теодолита с вертикальным угломерным кругом), при этом плановые координаты точек местности определяются относительно пунктов съемочного обоснования полярным способом, а отметки – тригонометрическим нивелированием. 1. Устанавливают теодолит на станции, приводят его в рабочее положение и измеряют рекой или рулеткой его высоту i c точностью до 0,01 метра. Результаты записывают в журнал тахеометрической съемки 2. Определяют место нуля вертикального круга теодолита, записывают его в журнал. Устанавливают рабочее положение теодолита при круге лево. 3. Ориентируют лимб горизонтального круга при КЛ по какому-либо направлению. Для этого устанавливают отсчет по горизонтальному кругу равным  , закрепляют винт алидады, открепляют лимб и наводят зрительную трубу на какую либо точку съемочного обоснования и закрепляют винт лимба. Далее работают только винтами алидады. В этом случае полярный угол β будет равен отсчету по горизонтальному кругу при визировании на реечную точку (пикет). , закрепляют винт алидады, открепляют лимб и наводят зрительную трубу на какую либо точку съемочного обоснования и закрепляют винт лимба. Далее работают только винтами алидады. В этом случае полярный угол β будет равен отсчету по горизонтальному кругу при визировании на реечную точку (пикет).4. Наблюдатель-записатор и реечники производят рекогносцировку (осмотр) участка съемки и намечает реечные точки, т.е. точки, где будет устанавливаться рейка 5. Записывающий в процессе съемки составляет абрис (кроки). Абрис представляет собой схематический чертеж, составленный от руки в произвольном масштабе. 6. Поочередно рейку устанавливают на всех выбранных точках. При визировании наводят вертикальную нить сетки на ось рейки, а среднюю горизонтальную нить совмещают с полосой отмечающей высоту инструмента i . Если из-за местных условий видимости эта полоса не видна, то наводят среднюю нить на отсчет V и записывают его в графу 2 журнала. Далее отсчеты берут в следующей последовательности: а) по дальномеру с точностью до 0,1м, при этом удобно нижнюю дальномерную нить микро-метренным винтом трубы наводить на ближайший отсчет целого дециметра, тогда дальномерное расстояние легко вычисляется из разности отсчетов по верхней и нижней дально-мерной нити. Результаты записывают в графу 3; б) по горизонтальному кругу с точностью до 5' и записывают в графу 4; в) по вертикальному кругу с точностью до 1' и записывают в графу 5; г) наносят на абрис номер реечной точки и глазомерно сравнивают его расположение на местности относительно станции. 7. По окончании съемки на станции выполняется наведение зрительной трубы на точку съемочного обоснования, по которой был ориентирован лимб. Расхождение между полученным отсчетом по горизонтальному кругу и начальным его значением 0º00' не должно быть более ±0º05' 46. Обработка журнала тахеометрической съёмки. Построение топографического плана Cоставление топографического плана участка включает: построение координатной сетки, нанесение на план по координатам точек съемочного обоснования, построение контуров местности, проведение горизонталей и оформление плана. Все построения выполняют на листе чертежной бумаги, размер которой определяют по площади участка и заданному масштабу плана. Проведение горизонталей начинают с определения отметок горизонталей. Отметки горизонталей должны быть кратны высоте заданного сечения рельефа. Контроль правильности построения координатной сетки осуществляют сравнением длин сторон и диагоналей квадратов. Расхождения не должны превышать 0,2 мм Точки съемочного обоснования (теодолитные хода) наносят на план по координатам с помощи измерителя и масштабной линейки. Положение реечных точек тахеометрической съемки наносят на план при помощи транспортира и измерителя. Центр транспортира совмещают с точкой принятой за полюс, а нулевой диаметр транспортира устанавливают по исходному направлению. По направлению значения полярного угла и расстоянию в масштабе, соответствующему горизонтальному проложению, отмечают уколом карандаша реечную точку, подписывают её отметку. При небольших размерах планов построение координатной сетки выполняют с помощью измерителя и масштабной линейки. На листе чертежной бумаги с помощью металлической линейки проводят диагонали. От точки пересечения диагоналей по всем четырем направлениям откладываем равные отрезки. Концы отрезков соединяют прямыми линиями. На сторонах полученного прямоугольника при помощи циркуля-измерителя откладываем отрезки длиной 10,00 см. Соединив соответствующие точки противоположных сторон прямоугольника, получают сетку квадратов. 47. Горизонт инструмента (ГИ) и высота инструмента (i). Формулы, где их используют. Горизонт инструмента - высота визирной оси прибора над уровенной поверхностью (или условным горизонтом): ГИ=HА+a=HВ+b=HС+i, где HА, HВ, HС- высоты точек А, В , С; a и b- отсчеты по рейкам в точках А, В; i - высота прибора над точкой стояния. h=h'+i-V (тригонометрическое нивелирование) 48. Подготовка геодезических данных для выноса проекта в натуру. Аналитический и графический способы. Разбивочный чертеж Способы разбивки основных осей соответствуют способам съемки си туации при теодолитной съемке: 1) прямоугольных координат; 2) линейных засечек; 3) угловых засечек; 4) полярных координат; 5) створа; 6) проектного по лигона. Процесс перенесения на местность проекта представляет собой дейс твия, связанные с построением (откладыванием) на местности углов, расстояний и превышений. При этом в большинстве случаев используют го ризонтальные и вертикальные углы, горизонтальные проложения, получен ные одним из трех способов: - графический - суть которого заключается в том, что на плане из меряют горизонтальные углы и проложения. К недостатку этого способа следует отнести графическую точность полученных исходных данных, ко торая в большинстве случаев не удовлетворяет требованиям;  - аналитический - горизонтальные углы, проложения получают по ко ординатам проектных объектов, которые увязывают математически с коор динатами объектов существующей застройки и геодезических пунктов. К некоторым недостаткам следует отнести большой объем вычислений. - графоаналитический - предусматривает определение с плана коор динат некоторых проектных точек с их последующим аналитическим уточне нием. Точность (СКП) выноса проекта в натуру определяется по формуле:  где mр - средняя квадра-тичная погрешность геодезических разбивочных работ; mf - средняя квадратичная погрешность фиксации проектных точек на местности; mi - средняя квадратичная погрешность положения исходных точек на плане. где mр - средняя квадра-тичная погрешность геодезических разбивочных работ; mf - средняя квадратичная погрешность фиксации проектных точек на местности; mi - средняя квадратичная погрешность положения исходных точек на плане.49. Нивелирование по квадратам. Выбор связующих точек. Полевые измерения нивелирование по квадратам, выполняемое методом геомет рического нивелирования. Этот метод применяется в равнинной местности со сла бо выраженным рельефом. В этом случае топографический план составляется в масштабах 1: 2000, 1: 1000, 1: 500 с высотой сечения рельефа 1,0 и 0,5 метра. Для нивелирования по квадратам строительный участок разбивают (размечают) по сетке квадратов со сторонами от 20 до 100 метров, в зависимости от характера рель ефа и площади участка. Место положения вершин квадратов на местности опреде ляют с помощью теодолита. Откладывая прямые углы при двух положениях круга и длины сторон, измеряют стальной лентой с точностью не грубее 1: 2000. Перед началом вертикальной съемки дополнительно рекогносцируют участок, чтобы наметить места постановки нивелира и выбрать связующие точки. Место для станции нивелира выбирают так, чтобы с каждой из них можно было выполнить нивелирование вершин нескольких квадратов. При этом смежные станции должны иметь общие связующие точки, которые необходимы для передачи отметок на последующие станции. 50. Геодезические расчёты при вертикальной планировке горизонтальной площадки Проектом вертикальной планировки называется технический документ, предусматривающий преобразование рельефа для инженерных целей с учетом различных технических, экономических, гидрологических и других факторов. Оптимальное проектирование вертикальной планировки на топографическом плане стремятся выполнить с максимально возможным сохранением естественно сложившихся форм рельефа, соблюдением минимума объемов земляных масс в выемках (срезах) и насыпях и обеспечением минимального расстояния перемещения грунта. В состав проекта вертикальной планировки включают два рабочих чертежа: план организации рельефа и план земляных масс. При разработки плана организации рельефа естественную поверхность называют фактической, а преобразованную проектной. Проектные и фактические отметки наносят на план в виде дроби с проектной отметкой в числителе и фактической – в знаменателе. Разность между проектной и фактической отметкой называют рабочей отметкой. Положительные рабочие отметки определяют высоту насыпи, отрицательные- глубину выемки. Точка, для которой рабочая отметка равна нулю, называется точкой нулевых работ. Геометрическое место этих точек образует линию нулевых работ. Проектирование вертикальной планировки выполняют после разработки генерального плана расположения зданий и сооружений. В начале проектирования анализируют рельеф на участках предлагаемой застройки с позиции возможности отвода поверхностных вод и устройства канализации. Оценивают величину и направление сущ-их уклонов по проездам. Иногда корректируют проект горизонтальной планировки для достижения допустимых уклонов проездов в пределах от 5% до 80% и приемлемой высоты срезки или насыпи. Принимают решения об устройстве на отдельных участках линевой канализации. За основу разработки высотной организации территории застройки принимают общую схему улично-дорожной сети, на которой решены вопросы высотной увязки и расположения площадей, пересечений магистральных улиц, мостов, путепроводов, а также определены направления сброса поверхностных вод и расположение водосто чных коллекторов. Процесс проектирования вертикальной планировки отдельных участков можно представить в виде следующего алгоритма: 1. Высотная привязка отдельных зданий и площадей с определением объемов грунта, вытесняемого фундаментами и подвалами; 2. Составление профилей по характерным направлениям; 3. Преобразование рельефа методом проектных горизонталей по опорным отметкам проездов, составление плана организации рельефа; 4. Разработка плана земляных масс с учетом грунта от устройства фундаментов и подвалов зданий, корыта под одежду дорог и площадок, подземных сетей; 5. Вычисление поправок к проектным отметкам участка планировки, обеспечивающих баланс объемов выемки и насыпи; 6. Корректировка и окончательное оформление планов организации рельефа и земляных масс. 51. Перенесение в натуру проектного горизонтального угла. Перенесение в натуру проектных длин линий Элементами геодезических разбивочных работ принято считать проектные углы, отрезки, точки с проектными отметками, линии про ектного уклона, которые необходимо построить для перенесения про екта планировки и застройки с плана на местность. Для построения проектного угла пр от линии АВ (рис.59а) на местности приводят теодолит над точкой А в рабочее положение, закрепляют лимб, наводят зрительную трубу на точку В и берут отс чет кл при КЛ. Затем к этому отсчету прибавляют значение проект ного угла, если угол откладывают по ходу часовой стрелки (если против хода часовой стрелки - значение проектного угла вычитают). Вычисленный отсчет устанавливают на горизонтальном круге и на местности закрепляют точку Скл. Действия повторяют при КП и находят точку Скп. Полученный отрезок между точками делят пополам и получают точку С, которая соответствует значению проектного угла. Для контроля построенный угол измеряют способом приемов. Рис.59.Схема построения проектного угла с помощью теодолита (а) и рулетки (б)  Часто на строительных площадках выполняют построение прямых углов (рис.59б) с помощью рулетки, используя известные свойства "египетского" треугольника с отношением сторон 3:4:5. Для этого от вершины А прямого угла по линии АВ откладывают отрезок кратный 3, например 6 м, и получают точку В. От точек А и В линейными за сечками со сторонами соответственно 8 и 10 м получают точку С. 52. Вынос в натуру линий по заданному проектному уклону (наклонным лучом) точки В, закрепленной на местности или обозначенной на об носке, необходимо построить линию с уклоном i = 0.0N через точки 1, 2 и 3 (рис.62), обозначенные на местности торцами колышков или рисками на обноске. Расстояние между точками d b-1 = d 1-2 = d 2-3 = 10 м. Рис.62. Схема построения линии заданного уклона Это задание выполняют в следующей последовательности. Сначала определяют высоты точек 1, 2 и 3 по формуле Hi = Hв+idi, затем вычисляют "проектные рейки" в этих точках bi = ГП - Нi, где ГП = Нв + b. Устанавливая последовательно рейку в точках 1,2,3, опуская или поднимая ее до тех пор, пока отсчет по ней окажется соответс твенно равным b1, b2, b3, а пятка рейки будет находиться на про ектных высотах. Прямая, проходящая через отмеченные точки, и бу дет линией заданного уклона. Для контроля перенесение в натуру линии заданного уклона выполняют по двум сторонам рейки или при двух горизонтах прибора. Построение линии АВ проектного уклона наклонным лучом (рис.62а) осуществляют в следующем порядке. Сначала выносят в натуру проектные отметки точек А и В. Затем устанавливают нивелир над точкой А так, чтобы один из подъемных винтов был направлен в сторону точки В и с его помощью наклоняют зрительную трубу нивели ра до тех пор пока отсчет по рейке, установленной на проектной отметке в точке В, не будет равен высоте прибора над точкой А. Торцы всех промежуточных колышков между точками А и В устанавли вают в проектное положение по отсчету по рейке, равному высоте прибора над точкой А. Линию проектного уклона можно вынести при помощи теодолита, находящегося над точкой А. Для этого визирную ось зрительной тру бы в положении КЛ наклоняют до получения отсчета по вертикальному кругу равного v + МО, где v - угол наклона, соответствующий про ектному уклону, МО - место нуля. Рис.62а. Схема построения наклонной линии 53. Вынос на местность точки с заданной отметкой Перенесение проектных отметок на конструкции сооружения или обноску производят от ближайшего репера с известной отметкой Нрп=2N.N (N - двухзначное число, соответствующее порядковому но меру студента в списке группы или номеру зачетной книжки). Требу ется так провести риску через точку В (рис.61), расположенной на обноске, чтобы ее отметка была равна проектному значению Нпр=Нрп+0.04N. Рис.61. Построение точки с проектной отметкой Для этого нивелир устанавливают примерно посредине между репером и точкой В, приводят его в рабочее положение и берут отсчет а по черной стороне рейки, установленной на репере. Вычисляют горизонт прибора ГП = Нрп + а, от которого вычитают проектную отметку и получают отсчет в = ГП - Нпр. Затем передвигают рейку на точке В по команде наблюдателя верх или вниз до получения вычисленного отсчета в, называемого "проектной рейкой". В этом случае пятка (нуль) рейки будет находиться на необходимой проектной высоте, которую отмечают карандашом или мелом на сооружении. Аналогичные построения и вычисления для контроля выполняют при измененном го ризонте прибора. При необходимости построения точек с проектными отметками с повышенной точностью (СКП измерения превышения на станции менее 2 мм) используют точные или высокоточные нивелиры и штриховые рей ки. При этом неравенство плеч на станции допускается не более 5м, высота визирного луча над препятствием - не менее 0.2 м. Перенесение на местность проектных точек производится различными способами: способ прямоугольных координат, полярных координат, способ прямой угловой засечки, способ линейной з а с е ч к и и с п о с о б с т в о р н о й з а с е ч к и. Выбор того или иного способа зависит от расположения разбивочной основы, от формы и размеров объекта строительства, от возможности угловых и линейных измерений и т.д. 54.Нивелирные шашечныерейки. Пяточная пазница. Цена деления рейки, точность отсчитывания по рейке. Нивелирные рейки – рейки, предназначенные для определения превышений. Их изготовляют в виде деревянного бруса прямоугольного или двутаврового сечения длинной 3-4м с нанесенной на поверхность шкалой. Рн шашечные - имеют деления, которые наносят с одной или двух сторон. Окраска делений черно-белая, с другой – красно-белая. Каждая шашка имеет длину 1см, деления подписаны через дм. Нули шкална лицевой и обратной сторонах смещены примерно на 48см. 55. Передача отметки на дно котлована и монтажный горизонт Для передачи отметок на дно котлована с крутыми откосами или на монтажный горизонт используют методы геометрического или тригонометри ческого нивелирования. При этом должны быть известны отметки ближайших реперов Нрп и проектные отметки на дне котлована Нк или монтажном го ризонте Нм (рис. 67). Непосредственно из рисунка видно, что "проектные рейки" на монтаж ном горизонте bм и на дне котлована bк будут:  bм = Нрп + а + сd - Hм, bк = Нрп + а' + c'd' - Hк, где а и а' - отсчеты по черным сторонам реек, установленных на ре пере, сd и c'd' - длины отрезков определяемые по отсчетам на рулетках, подвешенных на кронштейнах соответственно на монтажном горизонте и на верхней бровке откоса котлована и натянутых вертикально с помощью грузов. Погрешность передачи отметки методом геометрического нивелиро вания с использованием рулетки и реек составляет около 4 мм, если при нять погрешность одного отсчета по рейке и рулетке равной 2 мм (2 . 4). |