1. Проприаторное и открытое программное обеспечение (ПО). Лицензия по. Особенности проприаторного и открытого программного обеспечения, их достоинства и недостатки.

Скачать 0.68 Mb. Скачать 0.68 Mb.

|

|

Источники разработки. Подраздел включает документы и информационные материалы (например, технико-экономическое обоснование, материалы об отечественных и зарубежных аналогах и др.), которые использовались при создании системы. Таким образом, процесс разработки и сдачи в эксплуатацию ИМС является строго регламентированным. Это дает возможность заказчику четко формулировать свои требования и получать продукт, соответствующий им. 18. Что представляет собой ИМС? Охарактеризуйте отечественную классификацию ИМС. Какие требования предъявляются к ИМС? Информационная медицинская система — это совокупность информационных, организационных, программных и технических средств, предназначенных для автоматизации медицинских процессов и(или) организаций. Основными задачами, решаемыми с помощью ИМС, являются:

Классификация С.А.Гаспаряна. В 1978 — 2005 гг. С.А.Гаспарян опубликовал три варианта классификации ИМС. Рассмотрим классификацию, включающую пять классов:

Банк данных — совокупность баз данных, а также программные, языковые и другие средства, предназначенные для централизованного накопления данных и их использования с помощью электронных вычислительных машин. База данных — объективная форма представления и организации совокупности данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.

Классификация Г. А. Хая. Другую классификацию ИМС предложил Г. А. Хай (2001), разделивший ИМС на следующие типы:

Медико-технологические системы обеспечивают ее информационную поддержку. К таким системам относятся:

Приборно-компьютерные системы также относятся к медико- технологическим. Их основой является математическая обработка физиологических сигналов. Самостоятельную группу систем обработки медико-биологической информации составляют, в частности, комплексы программ для лабораторных исследований. Микропроцессорные системы — это автоматизированные системы, основой которых является микропроцессор. Их применяют в самых разных областях: от искусственных органов и управляемых протезов до автоматизации управления инфузионной терапией или искусственной вентиляции легких. Особую группу составляют робототехнические системы (от автономных датчиков для исследования полых органов до управления манипуляторами). Системы передачи и обработки изображений используются достаточно давно. Рентгенограммы, ЭКГ, макро- и микропрепараты передаются на любые расстояния по каналам связи. В настоящее время обмен изображениями для осуществления дистанционной диагностики реализуется в основном с помощью телемедицинских технологий. Справочные ИС позволяют врачу всегда иметь под рукой необходимую для него информацию. В отличие от консультативных медицинских систем справочные носят чисто информационный характер. Справочные системы могут хранить в себе и немедицинскую информацию (в узком смысле этого слова). Понятно, что основываются справочные системы на БД. Базы данных пациентов позволяют врачу хранить информацию о своих больных в течение неограниченного времени, оперативно получая из нее нужные сведения. К сервисным системам относятся программы, не имеющие непосредственного отношения к медицине и лечебному процессу, но активно использующиеся, такие как электронная почта, Интернет, системы напоминания, учебные программы и т.д. Автоматизированные системы управления ЛПУ связаны с управлением деятельностью лечебного учреждения в целом. Такие системы включают в себя ряд подсистем: управления потоками больных, работой врачей, ведением медицинской документации, кадрами, материально-техническими ресурсами, финансами, документооборотом, учетом и отчетностью. 19. Значение стандартов в создании и обеспечении взаимодействия информационных медицинских систем.Стандарт HL7. Международная систематизированная номенклатура SNOMED. Для чего используется стандарт DICOM? При использовании информационных технологий ключевыми и наиболее сложными для стандартизации являются терминологические проблемы представления и кодирования медицинской информации, а также форматы обмена данными. Мировое сообщество в течение многих лет занимается этой проблемой. Предложен ряд стандартов, нашедших относительно широкое применение. Один из самых известных — североамериканский стандартHealthLevelSeven (HL1), разрабатывается учеными и экспертами из разных стран мира с целью создания единых правил обмена, обработки и интеграции медицинской информации. Данный стандарт основан на базовой информационной модели (ReferenceInformationModel), которая определяет технологию обмена данными между различными ИС, структуру медицинской документации, реализацию назначений, формирование заказов и получение результатов исследований, лабораторных тестов и т.д. Стандарт используется для электронного обмена информацией как внутри, так и между учреждениями здравоохранения в США, Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии, Японии и др. В стандартеHL1 много внимания уделяется не только обеспечению передачи самого документа, но и его смысла, который должен однозначно восприниматься и человеком, и другой ИС. Достигается это путем создания документов на основе архитектурыCDA (ClinicalDocumentArchitecture) с использованием общепринятых номенклатур, классификаторов и кодификаторов. Номенклатура — совокупность понятий и связей между ними, употребляющихся в какой-либо отрасли знаний, технике и т.п. Классификатор — это систематизированный перечень объектов, каждому из которых присвоен определенный код. Кодификатор — перечень закодированных объектов, не учитывающий их соподчиненность. Международная систематизированная номенклатура медицинских терминовSNOMEDInternational состоит из 11 связанных взаимными ссылками классификаторов, называемых модулями: топография (детальные термины анатомии); морфология (термины для описания структурных особенностей); функции; микроорганизмы (включая все вызываемые ими патогенные факторы); химические, лекарственные и биологические продукты; физические воздействия; профессии; социальная среда (условия и отношения); классы заболеваний и диагнозы; процедуры (административные, диагностические, терапевтические); модификаторы (перечень вспомогательных и служебных слов и словосочетаний, используемых для связи или модификации терминов других модулей). Используемая вHL1 номенклатураSNOMED СТ (SNOMEDClinicalTerms) содержит свыше 300 тыс. концептов (понятий с уникальным смыслом), которые разделены на группы и выстроены в сложную иерархическую структуру. Смысловые связи между концептами определяются с помощью формальных ссылок. НоменклатураSNOMED СТ обеспечивает передачу смысла при обмене информацией о заболеваниях, их этиологии, симптомах и клинических проявлениях, проведенном лечении, процедурах и исходе. Номенклатура SNOMED СТ объединяет в себе SNOMED RT (содержит справочную медицинскую терминологию, с помощью которой можно унифицировать и интернационализировать содержание записей в электронных историях болезни) и C7V3 (клиническую терминологию третьей версии кодов Рида). Систематизированная номенклатураSNOMEDInternationalи система клинических терминов Рида тесно связаны с Международной классификацией болезней, травм и причин смерти (МКБ) путем перекрестных ссылок. Номенклатура лабораторных и клинических исследований LOINC (Logicalobservationidentifiernamesandcodes) содержит названия и коды логических идентификаторов исследований. Этот тезаурус представляет собой систему универсальных идентификаторов для использования в электронных документах, в первую очередь для лабораторных исследований. СтандартDICОМ (DigitalImagingandCommunicationsinMedicine) распространяется на передачу растровых медицинских изображений, получаемых с помощью различных методов лучевой диагностики (рентгенография, ультразвуковая диагностика, эндоскопия, компьютерная и магнитно-резонансная томография и др.). Стандарт включает паспортные данные пациента и сведения об условиях проведения исследования, положении пациента в момент его проведения и т. п. Он содержит описания типов данных и правил кодирования, используемых при передаче информации из одной ИМС в другую. В настоящее время принят стандартDICOM3. 20. Как регламентируется работа медицинских учреждений в условиях функционирования ИМС?Организационное и правовое обеспечение ИМС. Организационное обеспечение представляет собой совокупность организационно-технологических решений, определяющих порядок взаимодействия работников в условиях функционирования системы. В процессе создания системы разработчик должен предусмотреть обучение персонала работе с компьютерной системой, разработать технологические инструкции для всех категорий персонала, эксплуатирующих ИМС, которые должны содержать методические указания по действию как в режиме нормальной работы системы, так и при аварийных ситуациях. Правовое обеспечение должно включать приказы и распоряжения, регламентирующие работу медицинских учреждений в условиях функционирования ИМС. Приказы и распоряжения должны определять:

Организационное обеспечение функционирования ИМС принципиально важно для эффективной работы как собственно информационной системы, так и использующего его лечебного учреждения или органа управления здравоохранением. Особое значение это приобретает в связи с планирующимся созданием единого информационного медицинского пространства и переходом к широкому обмену электронными документами в системе охраны здоровья населения. 21. Дайте определение базы данных (БД). По каким признакам классифицируют базы данных (перечислите признаки, по которым классифицируют БД (1) по характеру хранимой информации, (2) по способу хранения информации, (3) по структуре хранимых данных. База данных — это организованная совокупность данных, предназначенная для длительного хранения во внешней памяти ЭВМ, постоянного обновления и использования. Также БД можно определить как объективную форму представления и организации совокупности данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью стандартных или специальных программ. Обычно БД можно рассматривать как информационную модель реальной системы. Классификация БД. Базы данных классифицируют на основе разных признаков. Одним из системообразующих признаков может быть характер хранимой информации. По нему БД подразделяют на фактографические и документальные. Фактографические содержат в себе данные в строго фиксированных форматах и краткой форме, являясь электронным аналогом каталогов. Документальные БД похожи на архив документов. Другим системообразующим признаком является способ хранения информации. По нему БД подразделяются на централизованные и распределенные. В централизованной БД вся информация хранится на одном компьютере. Это может быть отдельный компьютер, но чаще — сервер, к которому подключены клиенты-пользователи. Распределенные БД функционируют в локальных и глобальных сетях. В этих случаях фрагменты БД могут храниться на разных компьютерах или серверах. Локальная сеть объединяет компьютеры одного подразделения или учреждения, расположенного в одном здании. Региональные и глобальные сети — это интегрированные локальные сети определенной территории, обеспечивающие функционирование ИС определенной направленности (территориальное здравоохранение, онкологическая служба и т.д.). Еще одним системообразующим признаком классификации БД является структура хранимых данных. По нему БД подразделяют на иерархические, сетевые и реляционные (табличные). Иерархические БД в графическом изображении часто сравнивают с деревом, перевернутым кроной вниз. На верхнем уровне находится один объект, на втором — несколько (объекты второго уровня), на третьем — еще больше (объекты третьего уровня) и т.д. Между объектами есть связи. Объект, находящийся выше по иерархии («предок»), может быть связан с несколькими объектами более низкого уровня («потомками»), а может и не иметь их. Объект ниже по иерархии может иметь только одного «предка». Объекты, имеющие общего «предка», называются «близнецами». Самым распространенным и всем известным примером иерархической БД является Каталог папокWindows. Верхний уровень (Рабочий стол) — «предок», второй уровень (Мои документы, Мой компьютер, Сетевое окружение, Корзина и т.д.) — «потомки». 22. Подробно опишите структуру иерархических и сетевых БД. Дайте примеры. Подробно опишите структуру реляционных БД. Дайте примеры. Дайте определение системе управления базами данных (СУБД). Сетевые БД являются обобщением иерархических за счет допущения объектов, имеющих более одного «предка». В сетевых моделях на связи между объектами никаких ограничений не накладывается. Наглядным примером сетевой БД является компьютерная сеть Интернет, в которой с помощью гиперссылок многие миллионы документов связаны между собой в распределенную БД. Не зря Интернет очень точно часто называют Всемирной паутиной. ИерархическиеБД в графическом изображении часто сравнивают с деревом, перевернутым кроной вниз. На верхнем уровне находится один объект, на втором — несколько (объекты второго уровня), на третьем — еще больше (объекты третьего уровня) и т.д. Между объектами есть связи. Объект, находящийся выше по иерархии («предок»), может быть связан с несколькими объектами более низкого уровня («потомками»), а может и не иметь их. Объект ниже по иерархии может иметь только одного «предка». Объекты, имеющие общего «предка», называются «близнецами». Самым распространенным и всем известным примером иерархической БД является Каталог папокWindows. Верхний уровень (Рабочий стол) — «предок», второй уровень (Мои документы, Мой компьютер, Сетевое окружение, Корзина и т.д.) — «потомки». Реляционные БД (от англ. relation — отношение) в настоящее время наиболее распространены. В них используется табличная модель данных. Такая БД может состоять из одной таблицы, а может — из множества взаимосвязанных таблиц. Структурными составляющими таблицы являются записи и поля. Запись БД — это строка таблицы, содержащая информацию об отдельном объекте системы, например об одном пациенте. Поле БД — это столбец таблицы, содержащий характеристику (свойство, атрибут) объекта, например пол пациента, его возраст и т.д. Каждая таблица должна содержать хотя бы одно поле или несколько полей, содержимое которого уникально для каждой записи в данной таблице (ключ). Иначе говоря, ключ однозначно идентифицирует запись в таблице. В большинстве реально функционирующих медицинских реляционных БД используется составной ключ, например фамилия пациента, год рождения, номер истории болезни. Каждое поле таблицы имеет определенный тип, который определяется типом данных, которые в нем содержатся. Поле каждого типа имеет набор свойств. Наиболее важными из них являются размер поля — длина, формат поля — формат данных, которые в нем содержатся, обязательное поле — указание на то, что данное поле должно заполняться обязательно. Системы управления базами данных. Система управления базами данных (СУБД) — это программное обеспечение, предназначенное для работы с БД: их определения, создания, поддержки, осуществления контролируемого доступа. С помощью СУБД пользователь может:

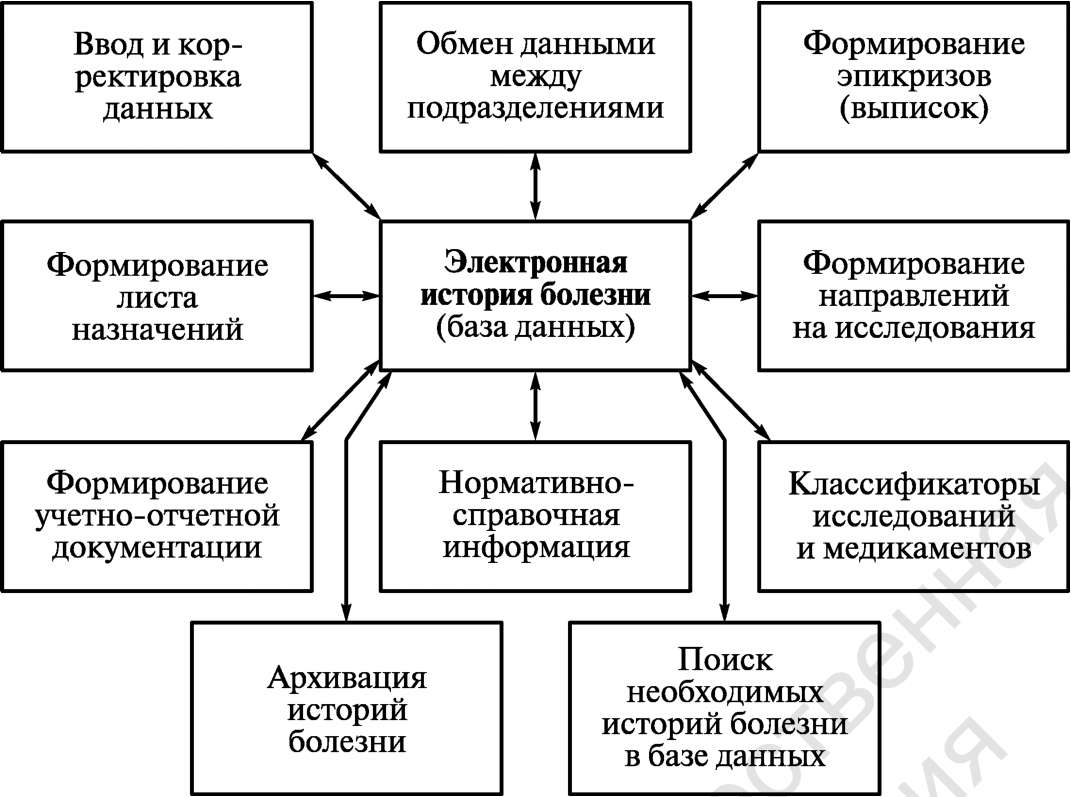

Например, в России распространены Oracle и Microsoft SQL. 23. Понятие об электронной истории болезни (ЭИБ) (или о электронной карте пациента (ЭКП)),как о медицинской информационной системе. Укажите концептуальную основу ЭИБ. Каковы основные функции и общие принципы построения ЭИБ? Какие задачи решает ЭИБ? Электронная история болезни (ЭИБ) — это информационная система, обеспечивающая автоматизацию ведения и формирования медицинской документации, оперативный обмен между участниками ЛДП и поддержку их деятельности. Концептуальная основа компьютеризированной или электронной истории болезни заключается в следующих принципах:

Концепция ЭИБ определяет соответствующую технологию их построения, включающую следующие моменты:

Ядром базы данных ЭИБ является «запись пациента», представляющая собой электронный аналог истории болезни. Функции и общие принципы построения ЭИБ многопрофильного стационара едины для всех учреждений, в то время как ее структура и методы реализации определяются особенностями конкретной больницы и техническими возможностями (особенностями) построения (рис. 5). Главной задачей ЭИБ является документирование ЛДП в сочетании с управлением этим процессом. В отличие от традиционной бумажной истории болезни ЭИБ предоставляет лечащим врачам и заведующим отделениями возможность просмотра записей и списков невыполненных предписаний (с перечнями причин). Она содержит полный список диагнозов, жалоб пациента и их возможных причин, что важно при назначении процедур и лечения.  24. Дайте определение понятию «регистр». Чем отличаются популяционные регистры от всех остальных?Приведите примеры регистров, используемых в медицинской практике. Кто имеет полный доступ к личным данным пациента? Что означает санкционированный доступ? Приведите пример системы паролей для обеспечения конфиденциальности данных. Что означает электронно-цифровая подпись? Регистры (специализированные ИТС) служб и направлений медицины — это системы поддержки электронного документооборота персональных данных в проблемно-ориентированных областях медицинской деятельности, включающие аналитические и управленческие функции. Регистр обеспечивает ведение БД, обработку и анализ информации о больных по профилю выбранной патологии или характеру нарушений. В настоящее время функционируют многочисленные федеральные и территориальные регистры по наследственным болезням, врожденным порокам развития, онкологии, психиатрии, сахарному диабету, туберкулезу и др. Существуют также регистры патологии новорожденных, экологически зависимых заболеваний, инвалидов и др. Популяционный канцер-регистр аккумулирует и классифицирует информацию обо всех случаях раковых заболеваний в массиве определенной популяции с учетом персональных параметров, касающихся пациентов, а также клинических и морфологических характеристик новообразований в порядке, позволяющем формировать статистику распространенности онкологических заболеваний. Регистр позволяет получать информацию о заболеваемости и характеристиках отдельных видов злокачественных новообразований в различных группах изучаемой популяции, временных изменениях трендов заболеваемости, выживаемости, смертности. Сравнение уровней заболеваемости может быть совмещено с анализом по потенциальным факторам риска. Эти данные не только являются основным источником информации для исследований эпидемиологического характера, но используются при планировании и оценке эффективности мероприятий по профилактике рака, для оценки состояния системы медицинской помощи и социальной защиты при злокачественных новообразованиях. Такие регистры разработаны в Санкт-Петербургском НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова и в Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П.А.Герцена. К информации БД медицинских ИТС в силу своей деятельности имеют доступ многочисленные пользователи — от врачей (и даже медицинских сестер) до руководителей здравоохранения различного уровня. И это создает проблемы в отношении конфиденциальности персональных данных пациентов. Решение состоит в предоставлении каждому из обращающихся к ИТС соответствующих прав (уровней доступа) ко всей БД или отдельным ее разделам, т.е. прав на ознакомление с различными данными пациентов и осуществление различных действий. Этот подход носит название санкционированного многоуровневого доступа. Технически вопрос конфиденциальности и защиты данных обеспечивается использованием иерархической системы паролей, присваиваемых пользователям и определяющих их право на просмотр и(или) внесение новых записей. Пользователи оперируют данными, хранящимися в БД, в рамках выделенных им привилегий, которые определяют права их доступа к определенной информации. Систему паролей можно представить следующим образом:

Использование электронной цифровой подписи позволяет установить автора электронного документа и гарантировать неизменность его содержания. Это специфический «цифровой код», интегрированный с содержанием электронного документа и позволяющий идентифицировать его отправителя (автора), а также установить отсутствие искажений информации в электронном документе, поскольку в случае внесения в него изменений электронная цифровая подпись теряет силу. 25. Каково функциональное назначение автоматизированной информационной системы лечебного учреждения? Назовите общие принципы построения АИС ЛПУ. Функциональное назначение учрежденческих систем Основной целью информатизации ЛПУ является повышение эффективности их деятельности: улучшение качества профилактического и лечебно-диагностического процессов, сокращение времени на их проведение за счет оптимизации затрат ресурсов, всесторонний анализ деятельности учреждения в целом и его структурных подразделений с выдачей информации для принятия оперативных и перспективных управленческих решений. Автоматизированная информационная система предназначена для оптимизации информационных потоков и автоматизации основных видов деятельности ЛПУ. Автоматизированные информационные системы ЛПУ различают по типам учреждений: АИС «Стационар» («Больница») или «Госпитальная система»; АИС «Поликлиника»; АИС «Медсанчасть»; АИС «Диспансер»; АИС «Диагностический центр»; АИС «Скорая помощь». Однако в настоящее время часто на одной платформе (или в рамках единой технологии) успешно осуществляется разработка учрежденческих систем разных типов. Общие принципы построения автоматизированных информационных систем ЛПУ Автоматизированные информационные системы ЛПУ состоят из большого числа подсистем, которые можно объединить в три группы:

Функции подсистем написаны в 27 вопросе!!! 26. Для решения каких задач предназначены административные и организационные подсистемы АИС ЛПУ? Какие функции обеспечивают медико-технологические подсистемы АИС ЛПУ? Административные подсистемы предназначены для информатизации административно-управленческой и финансово-экономической деятельности ЛПУ. Они дают возможность осуществлять контроль за показателями деятельности ЛПУ в целом и его подразделений, за выполнением обязанностей медицинским персоналом, сроками лечения, финансово-экономическими показателями учреждения, вести учет ресурсов, расчеты со страховыми компаниями и т.д. Автоматизированные рабочие места в структуре АИС многочисленны и разнообразны: главного врача, его заместителей, специалистов по кадрам, экономиста, бухгалтера, медицинского статистика. Существует также много прикладных программных средств для этих категорий персонала ЛПУ. Организационные подсистемы предназначены для решения задач управления потоками информации: среди них — оптимизация учета и распределения всех видов ресурсов, включая диспетчеризацию пациентов. Организационные подсистемы — это важная часть АИС ЛПУ. Информация о посещениях поликлиник, движении пациентов, занятости коечного фонда в стационарах помогает оперативно и эффективно управлять важными аспектами деятельности ЛПУ. Однако ключевым аспектом при информатизации ЛПУ должен быть лечебно-оздоровительный процесс. Наличие развитых медико-технологических подсистем декларируется разработчиками всех внедряемых АИС ЛПУ. В реальности ситуация сложнее. Действительно, в каком-то виде подсистемы, ориентированные на поддержку деятельности медицинского персонала, в учрежденческих системах присутствуют. Однако в подавляющем большинстве случаев они предоставляют медикам возможности ведения медицинской документации (далеко не всегда структурированной и соответствующим образом формализованной в соответствии с потребностями медицинских работников), в лучшем случае включают получение справочной информации (по медикаментам и др.), не обеспечивая поддержки собственно медицинской деятельности — процессов диагностики и лечения. 27. Дайте характеристику уровням автоматизации современных АИС ЛПУ. В настоящее время по уровням автоматизации ЛПУ сильно разнятся. Можно говорить о трех уровнях автоматизации. Первый уровень автоматизации ЛПУ — это использование в учреждении в соответствии с законом об ОМС системы учета. Страховая медицинская организация устанавливает в ЛПУ программное обеспечение:

В конце каждого месяца формируется счет-фактура и передается в страховую медицинскую организацию и(или) территориальный фонд ОМС для осуществления взаиморасчетов. Основным документом для учета услуг, оказанных в стационаре, является статистическая карта выбывшего из стационара, в поликлинике — единый талон амбулаторного пациента. Эти же документы являются основными источниками информации для формирования годовых отчетов ЛПУ по стандартным формам государственного статистического наблюдения. Страховые медицинские организации специально для руководителей ЛПУ создают программные средства по формированию стандартных статистических отчетных форм. Информация, содержащаяся в этих формах, может использоваться для задач управления ЛПУ и получения сгенерированных отчетов с необходимой частотой: месяц, квартал и т.д. О втором уровне автоматизации ЛПУ говорят в тех случаях, когда в учреждении используется ИС, поддерживающая функции всего управленческого аппарата ЛПУ: главного врача, заместителей главного врача по лечебной, клинико-экспертной, экономической, административно-хозяйственной и другой работе, медицинских статистиков, работников бухгалтерии и отдела кадров (рис. 7). Кроме информации, используемой при первом уровне автоматизации, входными данными такой системы являются сведения отдела кадров и бухгалтерии. Все подразделения блока управления ЛПУ оснащены компьютерами, связанными между собой и с компьютерами приемного отделения в локальную вычислительную сеть. Второй уровень автоматизации ЛПУ подразумевает реализацию подсистемы «Приемное отделение» или «Регистратура». Таким образом, кроме взаиморасчетов со страховыми медицинскими организациями администрация учреждения получает поддержку от ИС при анализе движения пациентов в ЛПУ, составлении списков пациентов по лечебно-профилактическим отделениям для вспомогательных подразделений ЛПУ (например, пищеблока, прачечной), расчете показателей коечного фонда. Третий уровень автоматизации — это разработка и(или) внедрение в ЛПУ полноценной учрежденческой интегрированной ИМС. При внедрении АИС организуется единая сеть учреждения. Вся информация хранится на серверном узле автоматизированной информационной системы ЛПУ. Основным документом, через который осуществляется обмен информацией между медицинским персоналом, является ЭИБ или электронная медицинская карта амбулаторного пациента. Заполнение ЭИБ начинается в приемном отделении, далее ее ведет лечащий врач, записи в нее вносят медицинские работники диагностических отделений, лабораторий, врачи-кон- сультанты. Из ЭИБ информацию получают сотрудники блока управления, а также работники аптеки, пищеблока и т.д. Доступ к информации, находящейся в истории болезни, строго регламентируется. Главный врач имеет доступ ко всем историям болезни учреждения, заведующий отделением — только отде ления, лечащий врач — к историям болезни своих пациентов, дежурный врач — к историям болезни пациентов, прикрепленных на время дежурства, и т.д. Для регламентирования доступа к информации используются специальные средства . Интегрированная информационная медицинская система ЛПУ поддерживает деятельность сотрудников всех подразделений, оптимизируя ее. Однако определенные трудности построения таких систем связаны с отсутствием общепринятых критериев оценки качества деятельности ЛПУ. Тем не менее большинство специалистов сходится во мнении, что необходимо оценивать три группы показателей: технологические, ресурсные и результирующие. Самым распространенным способом оценки технологических и ресурсных показателей является сравнение со стандартами (например, на оказание медицинских услуг). Одним из перспективных подходов к оценке результатов лечения (в стационаре) является подход, суть которого сводится к формулированию цели госпитализации при поступлении и ожидаемого результата лечения при постановке клинического диагноза с последующей балльной оценкой степени достижения результата на момент убытия из ЛПУ. 28. Назовите примеры АИС ЛПУ, внедряемых в крупных медицинских учреждениях, охарактеризуйте технические решения, используемые для этого. В настоящее время в крупных медицинских учреждениях России успешно внедряются несколько десятков различных АИС ЛПУ, разработанных с использованием разных технологических решений. Рассмотрим некоторые из них в хронологической последовательности. Научно-промышленная компания «АИТ-холдинг» работает в области медицинской информатики с 1991 г. Разработка базовой части системы, получившей название «ЭВЕРЕСТ», была осуществлена в 1993 г. и внедрена в госпитале ветеранов войн № 3 г. Москвы. Система обеспечивает информационную поддержку деятельности служб и подразделений госпиталя. Локальная вычислительная сеть включает более 350 рабочих станций — ЛШ-совместимых ПК. Число сотрудников госпиталя, использующих ресурсы ИМС при выполнении своих повседневных обязанностей, составляет около 900 чел. Использование технологии построения системы на основе терминального сервера позволяет снизить затраты на обслуживание. На всех рабочих местах применяется унифицированный набор приложений, установленных на терминальном сервере, что значительно облегчает управление программным обеспечением, поскольку исключает необходимость локального администрирования и гарантирует высокую степень защищенности данных. В настоящее время ИМС, созданные или создаваемые на базе «ЭВЕРЕСТ» (система «ОСНОВА» для начальной автоматизации и собственно «ЭВЕРЕСТ»), внедряются: в г. Протвино («ОСНОВА-МО») и г. Дубна («ЭВЕРЕСТ-МО»). Информационная медицинская система «АМУЛЕТ Поликлиника» предназначена для крупных и средних ЛПУ амбулаторного типа, работающих по программам обязательного и добровольного медицинского страхования, а также оказывающих платные услуги. Система разработана компанией «ЦентрИнвест Софт» в 1993 г. С 1994 г. Институтом программных систем РАН (Исследовательским центром медицинской информатики) развивается технология построения ИМС, получившая название «ИНТЕРИН». В ее состав входит комплекс инструментальных средств, технологических решений и методик разработки интегрированных информационных систем ЛПУ. В качестве сервера БД используется Oracle Server. Первой системой, разработанной в рамках технологии, стала в 1997 г. автоматизированная система управления ЛДП Медицинского центра Банка России. Система находится в промышленной эксплуатации при сопровождении разработчика. С 1999 г. технология используется при разработке АИС, получившей название «КОТЕМ», для клинической больницы № 83 Федерального медико-биологического агентства. Система эксплуатируется с 2001 г. В 2004 г. выпущен типовой вариант системы под названием «ИНТЕРИН Promis», в котором был обобщен опыт предшествующих разработок. Он представляет собой интегрированную информационную и функциональную среду, объединяющую элементы различных систем. Такая система поддерживает деятельность всех служб медицинского учреждения: от документооборота и финансового учета до ведения клинических записей о пациенте. Разработчики пришли к выводу, что интегрированные ИМС должны включать в себя элементы трех устоявшихся технологий ИС: фактографических систем, систем электронного документооборота и систем «рабочих потоков». При этом ни одна отдельно взятая технология не удовлетворяет потребностям разработки АИС ЛПУ. Фактографическая информационная система — информационно-поисковая система, обеспечивающая выдачу фактических сведений, доступных пользователю по запросу. Система электронного документооборота (Electronic Documents Processing System, Electronic Records Management System) представляет собой комплекс программных, технологических и других средств, обеспечивающих взаимообмен в электронной форме документами и данными между подразделениями организации и управление ею. Системы электронного документооборота призваны обеспечивать высокую эффективность деятельности организации на основе использования современных информационных технологий. Обязательными подсистемами для электронного документооборота являются подсистема электронного архива, обеспечивающая хранение документов с организацией доступа к ним, и подсистема управления. Информационная система управления рабочими потоками — это комплекс средств и технологий, объединенных информацией, используемой для планирования, регулирования, контроля и анализа функционирования объекта. На основе анализа информационных потоков можно определить наиболее значимые для принятия управленческих решений данные, минимальный объем информации, без которого эффективное управление невозможно. Для оптимизации механизма прав доступа в «ИНТЕРИН» был создан аппарат метапользователей. Понятие «метапользователь» объединяет работников, имеющих одинаковые права. Один и тот же работник может относиться к нескольким типам метапользователей; в этом случае его права суммируются. Например, один и тот же человек может быть заведующим отделением, лечащим врачом и врачом-консультантом. Система «ЭСКУЛАП» — разработка ООО «Программы и Комплексы» — является одной из современных госпитальных ИС. |