Электроснабжение. СТ. 1. Режимы работы электроэнергии 5 Технические условия на электроснабжение механического

Скачать 1.02 Mb. Скачать 1.02 Mb.

|

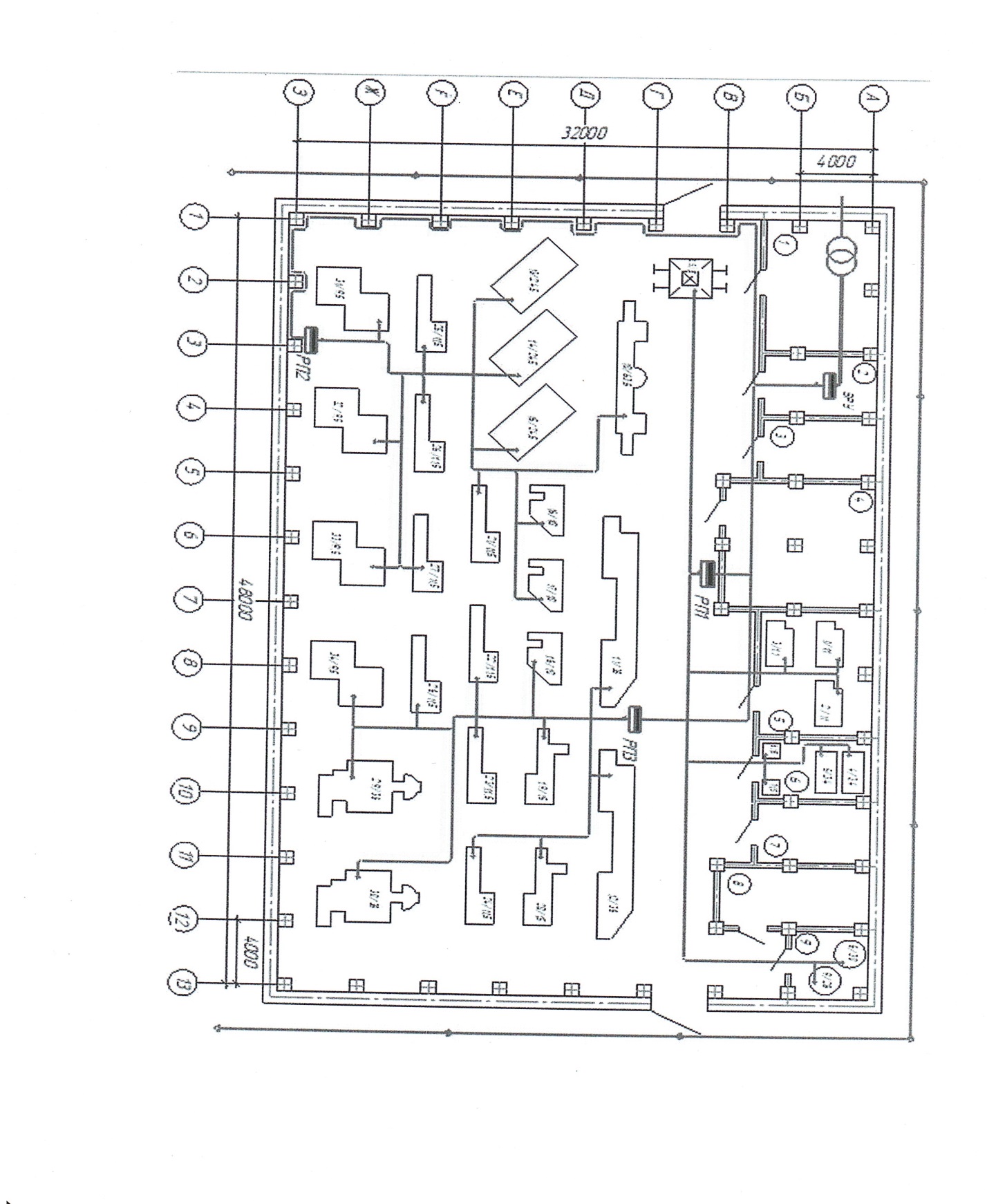

Содержание стр. Введение 5 1.Режимы работы электроэнергии 5 2. Технические условия на электроснабжение механического цеха тяжелого машиностроения (МЦТМ) 7 3. Расчет ЛЭП на 10 кВт 7 4. Расчет ЛЭП на 0,4 кВт 8 5. Определение потерь напряжения 9 6. Потери активной и реактивной мощности 9 7. Расчет мощности трансформатора 10 8. Расчет напряжения и сечения на каждый ЭО 10 8.1 Расчет и выбор марки и сечения проводников для ШП1, ШП2, СЩ1 11 9. Описание мест пересечения ЛЭП с другими объектами 12 Заключение 13 Список используемых источников 14 Введение Электроснабжение - обеспечение потребителей электрической энергией. Энергосистема - совокупность электростанций электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства преобразования передачи и распределения электрической тепловой энергии при общем управлении этим режимом. Электрическая часть энергосистемы - совокупность электроустановок электрических станций и электрических сетей энергосистемы. Электроэнергетическая система - электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса производства передачи распределения и потребления электрической энергии. Система электроснабжения - совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергии (внешнее электроснабжение, внутризаводское электроснабжение, внутрицеховое электроснабжение). Централизованное электроснабжение - это электроснабжение потребителей электрической энергии. Электрическая сеть - совокупность электроустановок» предназначенных для передачи и распределения электрической энергии, состоящих из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории. Приемники электрической энергии - это аппараты, агрегаты и др., предназначенные для преобразования электрической энергии в другой вид энергии. Потребители электрической энергии – это электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории. 1 Режимы работы электроэнергии Нормальный режим – режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы. Подстанцией – называется электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений. Пристроенной подстанцией – (пристроенным РУ) называется подстанция (РУ), непосредственно примыкающая к основному зданию. Встроенной подстанцией – называется закрытая подстанция, вписанная в контур основного здания. Коридором обслуживания – коридор вдоль камер или шкафов КРУ, предназначенный для обслуживания аппаратов и шин. Взрывным коридором – называется коридор, в который выходят двери взрывных камер. Узловая распределительная подстанция (УРП) - называется центральная подстанция одного предприятия или нескольких, получающая энергию от энергосистемы, напряжением 110 – 330 кВ, и распределяющая ее по подстанциям ПГВ35 – 220кВ. Главная понизительная подстанция (ГПП) – подстанция, получающая питание 35 – 220 кВ от районной энергосистемы и распределяющая электрическую энергию на более низком напряжении 6 –35 кВ по всему объекту, отдельному району, т.е по трансформаторнымподстанциям предприятия и высоковольтным электроприемникам 6, 10, 35,кВ. ГПП отличается от УРП меньшей мощностью. Глубоким вводом – называется система питания электроэнергии, при которой электрическая линия подводится ближе к электроустановкам потребителей для уменьшения числа степеней трансформации, снижение потерь мощности и электроэнергии. Подстанция глубокого ввода (ПГВ) – эта подстанция выполнена по упрощенным схемам коммутации на первичном напряжении, получающая питание 35 – 220 кВ от энергосистемы или УРП, предназначенная для питания объекта или района предприятия со смежением напряжения внутризаводских сетей 6/10 кВ. На крупных предприятиях ГПП и ПГВ может быть несколько. Большинство предприятий получают питание по двум воздушным линиям через двух трансформаторную подстанцию ГПП или ПГВ, располагаемую вблизи электроприемных цехов. Центральный распределительный пункт (ЦРП) – пункт, получающий питание от районной энергосистемы ГПП и ПГВ при напряжении 6/10 кВ и распределяющий ее на том же уровне напряжения по всему объекту или его части. Если предприятие имеет собственную ТЭЦ с генератором напряжения 10(6)кВ, то в качестве главного приемного пункта также используют ЦРП. Для общепромышленных потребителей (компрессорные, насосные) и для цехов, где имеется высокая концентрация высоковольтного оборудования строятся распределительные подстанции 6 (10)кВ. Если для заводских сетей выбрано напряжение 10 кВ, а на предприятиях имеются приемники на 6 кВ, строят промежуточные подстанции 10/6кВ. Внутризаводские сети выполняют кабельными линиями. При наличие промежуточных распределительных или трансформаторных подстанций система электроснабжения называется ступенчатой. На ТП (КТП) напряжение снижается до уровня сетей общего пользования 0,69 и 0,4 кВ (0,66 и 0,38 кВ для ЭП). Со щита или распределительного устройства цеховой трансформаторной подстанции электроэнергия распределяется между отдельными потребителями внутри цехов. Внутрицеховые сети выполняются изолированными проводами или кабелями. Для распределения электроэнергии дополнительно устанавливают силовые распределительные шкафы или распределительные шинопроводы. Внутри цехов возможно распределение электрической энергии по схеме «Блок – трансформатор - магистраль» (БТМ). В этом случае ТП (КТП) отсутствует распределительное устройство 0,4 кВ и электрическая энергия потребителя распределяется через магистраль и шинопровод. При проектировании систем электроснабжения предприятий, стремятся избегать лишних ступеней трансформации и возвратных перетоков электрической энергии. 2 Технические условия на электроснабжение механического цеха серийного производства Ру =400.1кВ. I – категория Провести ЛЭП 10 кВ от трансформаторной подстанции. ЛЭП на 10 кВ провести кабельной линией с медными жилами соответствующего сечения. Установить трансформаторы соответствующей мощности. Проложить ЛЭП U=0,4 кВ кабели с медными жилами соответствующего сечения Установить приборы учёта. Главный инженер Дурнин В.Д. 3 Расчет ЛЭП 10 кВ Расчет сечения ЛЭП 10 кВ производится с применением экономической плотности тока. Iраб.max =  где: Py – активная установленная мощность потребителя (всего цеха) 10 – номинальное напряжение cosϕ – коэффициент мощности →1 (по варианту 0,87)∙ Iавар.ток = 1,3…2·Iраб.max где: Jэк.пл.тока = 2 взята из справочника по следующим показателям: По виду проводника (сталеалюминиевый АС); В зависимости от района, где будет укладываться; Максимум использования нагрузки (в часах). Fр =  – номинальное сечение – номинальное сечениегде: Fстанд - приложение 2. Iавар˂Iдоп где: Iдоп- приложение. Решение: Py = 5∙20 + 5∙12,4 + 1∙27 + 6∙19 + 8∙12,4 + 9∙10 + 1∙22 + 125 = 400.1 кВт. Iраб.max =  = =  = 26.55 А = 26.55 АIавар.ток = 1,3…2·Iраб.max = 1,3·26.55 = 34.515 А Fр =  = =  = 26.55 мм2 = 26.55 мм2Так как напряжение 10 кВ, то min сечение проводника принимается 70 мм2 По этим показателям выбираем провод 2АС – [3(1×70)]; 4 Расчет ЛЭП 0,4 кВ Дано: Py = 400.1 кВт Un = 0,4 кВ cosϕ = 0,87 l = 0,3 км Решение: Рассчитаем аварийный ток: Iав= 1,3· Iраб.max= 663.7·1,3 = 862.81 А Iав ≤ Iдоп Iраб.max =  = =  = 663.7A = 663.7AТ. к Iдоп.max =500 A – нагрузку делим на два кабеля. Iр.мах2= Py/2/√3∙Uн∙cos  =200.5/1.73∙0.4∙0.87=332 A =200.5/1.73∙0.4∙0.87=332 AIав=1.3∙Iр.мах.2=1.3∙332=431.6 А Выбираем кабель с медными жилами: 4СБ – (3×150+2×120);. 5 Определение потерь напряжения ∆U=  ≤ 10% ≤ 10%R=l·r0= 0.122·0.3=0.0366 Ом/км X=l·x0= 0.0506·0.3=0.01518 Ом/км S=Py/2/cos  =200.05/0.87=229.9 кВА =200.05/0.87=229.9 кВАQ=√(S/2)2-√(P/2)2= √229.92-√200.0522=113.2 кВАр, ∆U=Py/2∙R+Q/2∙X/U= 32.9 B 400 В – 100% 39.9 – x% x = 9.94%  Условие выполняется. 6 Потери активной и реактивной мощности ∆P=( Py/2)2+ (Q/2)2∙R/Uном2 ∆P=200.052+113.22∙0366/0.42=12085 Вт= 12.085 кВт 200.05 – 100% 12.085 – x% x = 3.02%  Условие выполняется Аналогично рассчитываем ∆Q ∆Q=200.052+113.22∙0.01518/0.42 = 5012 Вар=5.12 кВАр 200.05 – 100% 5.012 – x% x = 1,85%  Условие выполняется. 7 Расчет мощности трансформатора Так как у нас присутствуют потребители I категории, необходимо на ТП установить два трансформатора, для этого находим полную мощность, Sп кВА с учетом дополнительной нагрузки: Sп=Pа/cosφ= 400.1/0,87 = 461.03 кВА Для I категории коэффициент загрузки трансформатора кз равен: КзII = 0,65…0,75 Кз = 461.03/630 = 0,73 Выбираем трансформатор ТМ-630 и такой же резервный. 8 Расчет и выбор сечения проводника на каждый ЭО Расчет и выбор сечения проводника на каждый ЭО производится по току нагрева и выбирается по допустимому току. Рассчитаем рабочий максимальный ток проводника: Iр,max = Рнорм/(√3×Un×cosφ) =11/(√3×0,66×0,87) = 4.1 А Рассчитаем аварийный ток проводника, при условии что: Iдоп ≥ Iав: Iав= 1,3× Iр,max=1,3×4.1 = 5.33 А Для данного потребителя выбираем провод сечением 1 мм2 ПВ3 - [(5 (1×1)];. Остальные потребители рассчитываются аналогичным способом и представлены в табл.8.1. Т а б л и ц а 8.1 – Сечение и марка проводников

8.1 Расчет и выбор марки и сечения проводников для ШП1, ШП2, СЩ1,СЩ2: Суммарная мощность для ЩС1 равна: ΣPшп1= (9∙10) + (20∙5) + (2∙12,4) + 27 = 241,8 кВт Iраб.max =  = =  = 410,6 А = 410,6 АIав = 1,3∙Iр.max = 533,78 А Возьмем 3 кабеля для ШС1: Iав/3=177,9 А < 190 A Для данного шинопровода №1, выбираем кабель сечением 50 мм2. Выберем кабель ВВГ – (3х50+2х35).

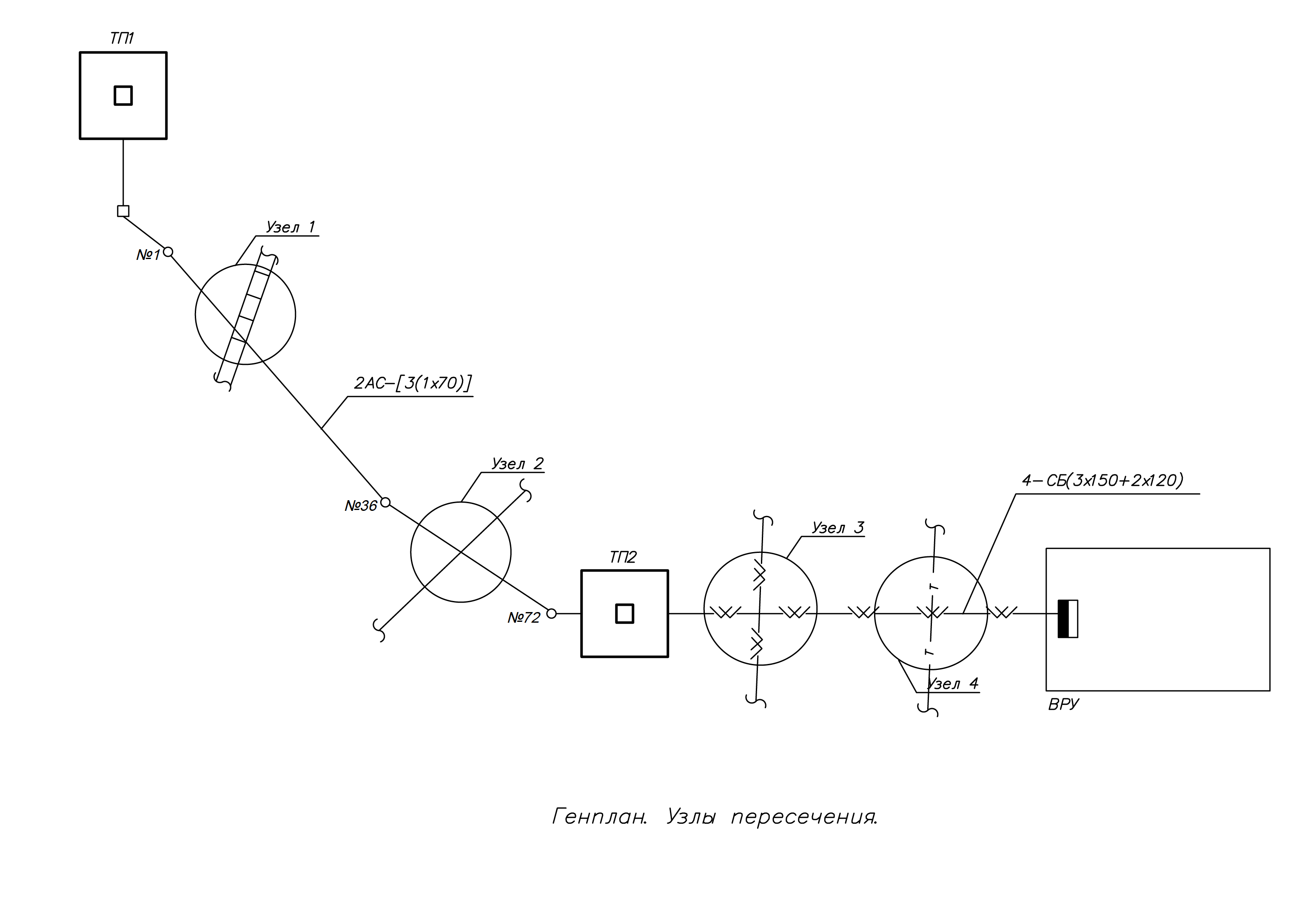

Остальные расчеты выполняются аналогично и записываются в таблицу 8.2. Т а б л и ц а 8.2. 9 Описание мест пересечения ЛЭП с другими объектами Узел №1 и Узел №2 Угол пересечения ВЛ с ЛС* и ЛПВ должен быть по возможности близок к 90º. Для стесненных условий угол пересечения не нормируется. Воздушные линии связи по своему назначению разделяются на линии междугородной телефонной связи (МТС), линии сельской телефонной связи (СТС), линии городской телефонной связи (ГТС), линии проводного вещания (ЛПВ). По значимости воздушные линии связи и проводного вещания подразделяются на классы: линии МТС и СТС: магистральные линии МТС, соединяющие Москву с республиканскими, краевыми и областными центрами и последние между собой, и линии Министерства путей сообщения, проходящие вдоль железных дорог и по территории железнодорожных станций (класс I); внутризоновые линии МТС, соединяющие республиканские, краевые и областные центры с районными центрами и последние между собой, и соединительные линии СТС (класс II); абонентские линии СТС (класс III); линии ГТС на классы не подразделяются; линии проводного вещания: фидерные линии с номинальным напряжением выше 360 В (класс I); фидерные линии с номинальным напряжением до 360 В и абонентские линии с напряжением 15 и 30 В (класс II). * Под ЛС следует понимать линии связи Министерства связи РФ и других ведомств, а также линии сигнализации Министерства путей сообщения. Под ЛПВ следует понимать линии проводного вещания. 2.4.72. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до проводов или подвесных кабелей ЛС и ЛПВ в пролете пересечения при наибольшей стреле провеса провода ВЛ должно быть: от СИП и изолированных проводов - не менее 1 м; от неизолированных проводов - не менее 1,25 м. 2.4.73. Расстояние по вертикали от проводов ВЛ до 1 кВ до проводов или подвесных кабелей ЛС или ЛПВ при пересечении на общей опоре должно быть: между СИП и ЛС или ЛПВ - не менее 0,5 м; между неизолированным проводом ВЛ и ЛПВ - не менее 1,5 м. 2.4.74. Место пересечения проводов ВЛ с проводами или подвесными кабелями ЛС и ЛПВ в пролете должно находиться по возможности ближе к опоре ВЛ, но не менее 2 м от нее. 2.4.75. Пересечение ВЛ с ЛС и ЛПВ может быть выполнено по одному из следующих вариантов: проводами ВЛ и изолированными проводами ЛС и ЛПВ; проводами ВЛ и подземным или подвесным кабелем ЛС и ЛПВ; проводами ВЛ и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ; подземной кабельной вставкой в ВЛ с изолированными и неизолированными проводами ЛС и ЛПВ. 2.4.76. При пересечении проводов ВЛ с изолированными проводами ЛС и ЛПВ должны соблюдаться следующие требования: пересечение ВЛИ с ЛС и ЛПВ может выполняться в пролете и на опоре; пересечение неизолированных проводов ВЛ с проводами ЛС, а также с проводами ЛПВ напряжением выше 360 В должно выполняться только в пролете. Пересечение неизолированных проводов ВЛ с проводами ЛПВ напряжением до 360 В может выполняться как в пролете, так и на общей опоре; опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с ЛС магистральных и внутризоновых сетей связи и соединительными линиями СТС, а также ЛПВ напряжением выше 360 В, должны быть анкерного типа. При пересечении всех остальных ЛС и ЛПВ допускаются опоры ВЛ промежуточного типа, усиленные дополнительной приставкой или подкосом; провода ВЛ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ. На опорах, ограничивающих пролет пересечения, неизолированные и изолированные провода ВЛ должны иметь двойное крепление, СИП закрепляется анкерными зажимами. Провода ЛС и ЛПВ на опорах, ограничивающих пролет пересечения, должны иметь двойное крепление. В городах и поселках городского типа вновь строящиеся ЛС и ЛПВ допускается располагать над проводами ВЛ напряжением до 1 кВ. 2.4.77. При пересечении проводов ВЛ с подземным или подвесным кабелем ЛС и ЛПВ должны выполняться следующие требования: расстояние от подземной части металлической или железобетонной опоры и заземлителя деревянной опоры до подземного кабеля ЛС и ЛПВ в населенной местности должно быть, как правило, не менее 3 м. В стесненных условиях допускается уменьшение этих расстояний до 1 м (при условии допустимости мешающих влияний на ЛС и ЛПВ); при этом кабель должен быть проложен в стальной трубе или покрыт швеллером или угловой сталью по длине в обе стороны от опоры не менее 3 м; в ненаселенной местности расстояние от подземной части или заземлителя опоры ВЛ до подземного кабеля ЛС и ЛПВ должно быть не менее значений, приведенных в табл. 2.4.5; провода ВЛ должны располагаться, как правило, над подвесным кабелем ЛС и ЛПВ (см. также 2.4.76, п.4); соединение проводов ВЛ в пролете пересечения с подвесным кабелем ЛС и ЛПВ не допускается. Сечение несущей жилы СИП должно быть не менее 35 мм2. Провода ВЛ должны быть многопроволочными сечением не менее: алюминиевые - 35 мм2, сталеалюминиевые - 25 мм2; сечение жилы СИП со всеми несущими проводниками жгута - не менее 25 мм2; металлическая оболочка подвесного кабеля и трос, на котором подвешен кабель, должны быть заземлены на опорах, ограничивающих пролет пересечения; расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры ЛС и ЛПВ до проекции ближайшего провода ВЛ на горизонтальную плоскость должно быть не менее наибольшей высоты опоры пролета пересечения. Таблица 2.4.5 Наименьшее расстояние от подземной части и заземлителя опоры ВЛ до подземного кабеля ЛС и ЛПВ в ненаселенной местности

2.4.78. При пересечении ВЛИ с неизолированными проводами ЛС и ЛПВ должны соблюдаться следующие требования: пересечение ВЛИ с ЛС и ЛПВ может выполняться в пролете и на опоре; опоры ВЛИ, ограничивающие пролет пересечения с ЛС магистральных и внутризоновых сетей связи и с соединительными линиями СТС, должны быть анкерного типа. При пересечении всех остальных ЛС и ЛПВ на ВЛИ допускается применение промежуточных опор, усиленных дополнительной приставкой или подкосом; несущая жила СИП или жгута со всеми несущими проводниками на участке пересечения должна иметь коэффициент запаса прочности на растяжение при наибольших расчетных нагрузках не менее 2,5; провода ВЛИ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ. На опорах, ограничивающих пролет пересечения, несущие провода СИП должны закрепляться натяжными зажимами. Провода ВЛИ допускается располагать под проводами ЛПВ. При этом провода ЛПВ на опорах, ограничивающих пролет пересечения, должны иметь двойное крепление; соединение несущей жилы и несущих проводников жгута СИП, а также проводов ЛС и ЛПВ в пролетах пересечения не допускается. 2.4.79. При пересечении изолированных и неизолированных проводов ВЛ с неизолированными проводами ЛС и ЛПВ должны соблюдаться следующие требования: пересечение проводов ВЛ с проводами ЛС, а также проводами ЛПВ напряжением выше 360 В должно выполняться только в пролете. Пересечение проводов ВЛ с абонентскими и фидерными линиями ЛПВ напряжением до 360 В допускается выполнять на опорах ВЛ; опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения, должны быть анкерного типа; провода ЛС, как стальные, так и из цветного металла, должны иметь коэффициент запаса прочности на растяжение при наибольших расчетных нагрузках не менее 2,2; провода ВЛ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ. На опорах, ограничивающих пролет пересечения, провода ВЛ должны иметь двойное крепление. Провода ВЛ напряжением 380/220 В и ниже допускается располагать под проводами ЛПВ и линий ГТС. При этом провода ЛПВ и линий ГТС на опорах, ограничивающих пролет пересечения, должны иметь двойное крепление; соединение проводов ВЛ, а также проводов ЛС и ЛПВ в пролетах пересечения не допускается. Провода ВЛ должны быть многопроволочными с сечениями не менее: алюминиевые - 35 мм2, сталеалюминиевые - 25 мм2. 2.4.80. При пересечении подземной кабельной вставки в ВЛ с неизолированными и изолированными проводами ЛС и ЛПВ должны соблюдаться следующие требования: расстояние от подземной кабельной вставки в ВЛ до опоры ЛС и ЛПВ и ее заземлителя должно быть не менее 1 м, а при прокладке кабеля в изолирующей трубе - не менее 0,5 м; расстояние по горизонтали от основания кабельной опоры ВЛ до проекции ближайшего провода ЛС и ЛПВ на горизонтальную плоскость должно быть не менее наибольшей высоты опоры пролета пересечения. 2.4.81. Расстояние по горизонтали между проводами ВЛИ и проводами ЛС и ЛПВ при параллельном прохождении или сближении должно быть не менее 1 м. При сближении ВЛ с воздушными ЛС и ЛПВ расстояние по горизонтали между изолированными и неизолированными проводами ВЛ и проводами ЛС и ЛПВ должно быть не менее 2 м. В стесненных условиях это расстояние допускается уменьшить до 1,5 м. Во всех остальных случаях расстояние между линиями должно быть не менее высоты наиболее высокой опоры ВЛ, ЛС и ЛПВ. При сближении ВЛ с подземными или подвесными кабелями ЛС и ЛПВ расстояния между ними должны приниматься в соответствии с 2.4.77 пп.1 и 5. 2.4.82. Сближение ВЛ с антенными сооружениями передающих радиоцентров, приемными радиоцентрами, выделенными приемными пунктами проводного вещания и местных радиоузлов не нормируется. 2.4.83. Провода от опоры ВЛ до ввода в здание не должны пересекаться с проводами ответвлений от ЛС и ЛПВ, и их следует располагать на одном уровне или выше ЛС и ЛПВ. Расстояние по горизонтали между проводами ВЛ и проводами ЛС и ЛПВ, телевизионными кабелями и спусками от радиоантенн на вводах должно быть не менее 0,5 м для СИП и 1,5 м для неизолированных проводов ВЛ. 2.4.84. Совместная подвеска подвесного кабеля сельской телефонной связи и ВЛИ допускается при выполнении следующих требований: нулевая жила СИП должна быть изолированной; расстояние от СИП до подвесного кабеля СТС в пролете и на опоре ВЛИ должно быть не менее 0,5 м; каждая опора ВЛИ должна иметь заземляющее устройство, при этом сопротивление заземления должно быть не более 10 Ом; на каждой опоре ВЛИ должно быть выполнено повторное заземление PEN-проводника; несущий канат телефонного кабеля вместе с металлическим сетчатым наружным покровом кабеля должен быть присоединен к заземлителю каждой опоры отдельным самостоятельным проводником (спуском). 2.4.85. Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ, ЛС и ЛПВ не допускается. На общих опорах допускается совместная подвеска неизолированных проводов ВЛ и изолированных проводов ЛПВ. При этом должны соблюдаться следующие условия: номинальное напряжение ВЛ должно быть не более 380 В; номинальное напряжение ЛПВ должно быть не более 360 В; расстояние от нижних проводов ЛПВ до земли, между цепями ЛПВ и их проводами должно соответствовать требованиям действующих правил Минсвязи России; неизолированные провода ВЛ должны располагаться над проводами ЛПВ; при этом расстояние по вертикали от нижнего провода ВЛ до верхнего провода ЛПВ должно быть на опоре не менее 1,5 м, а в пролете - не менее 1,25 м; при расположении проводов ЛПВ на кронштейнах это расстояние принимается от нижнего провода ВЛ, расположенного на той же стороне, что и провода ЛПВ. 2.4.86. На общих опорах допускается совместная подвеска СИП ВЛИ с неизолированными или изолированными проводами ЛС и ЛПВ. При этом должны соблюдаться следующие условия: номинальное напряжение ВЛИ должно быть не более 380 В; номинальное напряжение ЛПВ должно быть не более 360 В; номинальное напряжение ЛС, расчетное механическое напряжение в проводах ЛС, расстояния от нижних проводов ЛС и ЛПВ до земли, между цепями и их проводами должны соответствовать требованиям действующих правил Минсвязи России; провода ВЛИ до 1 кВ должны располагаться над проводами ЛС и ЛПВ; при этом расстояние по вертикали от СИП до верхнего провода ЛС и ЛПВ независимо от их взаимного расположения должно быть не менее 0,5 м на опоре и в пролете. Провода ВЛИ и ЛС и ЛПВ рекомендуется располагать по разным сторонам опоры. 2.4.87. Совместная подвеска на общих опорах неизолированных проводов ВЛ и кабелей ЛС не допускается. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ напряжением не более 380 В и кабелей ЛПВ допускается при соблюдении условий, оговоренных в 2.4.85. Оптические волокна ОКНН должны удовлетворять требованиям 2.5.192 и 2.5.193. 2.4.88. Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ напряжением не более 380 В и проводов телемеханики допускается при соблюдении требований, приведенных в 2.4.85 и 2.4.86, а также если цепи телемеханики не используются как каналы проводной телефонной связи. 2.4.89. На опорах ВЛ (ВЛИ) допускается подвеска волоконно-оптических кабелей связи (ОК): неметаллических самонесущих (ОКСН); неметаллических, навиваемых на фазный провод или жгут СИП (ОКНН). Механические расчеты опор ВЛ (ВЛИ) с ОКСН и ОКНН должны производиться для исходных условий, указанных в 2.4.11 и 2.4.12. Опоры ВЛ, на которых подвешивают ОК, и их закрепления в грунте должны быть рассчитаны с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при этом. Расстояние от ОКСН до поверхности земли в населенной и ненаселенной местностях должно быть не менее 5 м. Расстояния между проводами ВЛ до 1 кВ и ОКСН на опоре и в пролете должны быть не менее 0,4 м. .4.90. При пересечении и параллельном следовании ВЛ с железными и автомобильными дорогами должны выполняться требования, изложенные в гл. 2.5. Пересечения могут выполняться также при помощи кабельной вставки в ВЛ. 2.4.91. При сближении ВЛ с автомобильными дорогами расстояние от проводов ВЛ до дорожных знаков и их несущих тросов должно быть не менее 1 м. Несущие тросы должны быть заземлены с сопротивлением заземляющего устройства не более 10 Ом. 2.4.92. При пересечении и сближении ВЛ с контактными проводами и несущими тросами трамвайных и троллейбусных линий должны быть выполнены следующие требования: ВЛ должны, как правило, располагаться вне зоны, занятой сооружениями контактных сетей, включая опоры. В этой зоне опоры ВЛ должны быть анкерного типа, а неизолированные провода иметь двойное крепление; провода ВЛ должны быть расположены над несущими тросами контактных проводов. Провода ВЛ должны быть многопроволочными с сечением не менее: алюминиевые - 35 мм2, сталеалюминиевые - 25 мм2, несущая жила СИП - 35 мм2, сечение жилы СИП со всеми несущими проводниками жгута - не менее 25 мм2. Соединение проводов ВЛ в пролетах пересечения не допускается; расстояние от проводов ВЛ при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 8 м до головки рельса трамвайной линии и 10,5 м до проезжей части улицы в зоне троллейбусной линии. При этом во всех случаях расстояние от проводов ВЛ до несущего троса или контактного провода должно быть не менее 1,5 м; пересечение ВЛ с контактными проводами в местах расположения поперечин запрещается; совместная подвеска на опорах троллейбусных линий контактных проводов и проводов ВЛ напряжением не более 380 В допускается при соблюдении следующих условий: опоры троллейбусных линий должны иметь механическую прочность, достаточную для подвески проводов ВЛ, расстояние между проводами ВЛ и кронштейном или устройством крепления несущего троса контактных проводов должно быть не менее 1,5 м. 2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования: ВЛ должна проходить под канатной дорогой; прохождение ВЛ над канатной дорогой не допускается; канатные дороги должны иметь снизу мостки или сетки для ограждения проводов ВЛ; при прохождении ВЛ под канатной дорогой или под трубопроводом провода ВЛ должны находиться от них на расстоянии: не менее 1 м - при наименьшей стреле провеса проводов до мостков или ограждающих сеток канатной дороги или до трубопровода; не менее 1 м - при наибольшей стреле провеса и наибольшем отклонении проводов до элементов канатной дороги или до трубопровода; при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения должен быть заземлен, сопротивление заземлителя - не более 10 Ом; при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов - не менее 1 м. 2.4.94. При сближении ВЛ с пожаро- и взрывоопасными установками и с аэродромами следует руководствоваться требованиями, приведенными в 2.5.278, 2.5.291 и 2.5.292. 2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей. По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП Узел №3 и Узел №4 При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояни на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах. При пересечении тупиковых дорог промышленного назначения с малой интенсивностью движения, а также специальных путей (например, на слипах и т.п.) кабели, как правило, должны прокладываться непосредственно в земле. Приложение А  Приложение Б  Заключение В данной расчетно-графической работе рассмотрен расчёт сети электроснабжения на примере ЭСН и ЭО механического цеха тяжелого машиностроения. Были рассмотрены основные вопросы электрического снабжения. Для правильного расчета необходимо было определить назначение проектируемого объекта, характер его нагрузки, кол-во электроприёмников и их категория для правильного выбора кол-ва трансформаторов на ЦТП. Все рассчитанные параметры системы электроснабжения удовлетворяют всем требованиям, поэтому система может считаться пригодной для применения на производстве с высокой гибкостью, экономичностью и надёжностью. Список используемых источников Костин В. Н. Монтаж и эксплуатация оборудования систем электроснабжения: Учеб. пособие. - СПб.: СЗТУ, 2004 - 184 с Надежность и эффективность электроснабжения: Учебное пособие / Уфимс. гос. авиац. техн. ун-т; Сост.: Б.В. Папков, Д.Ю. Пашали. Уфа, 2005. - 380 с. Мукосеев Ю.Л. Электроснабжение промышленных предприятий М:, "Энергия", 584 с. Федоров А.А., Каменева В.В. Основы электроснабжения промышленных предприятий. 1979. — М.: Энергия, — 408 с, ил. — 3-е изд., перераб. и доп. Учебник для вузов. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий М.: Высшая Школа, 1969 г. , 510 стр. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||