1. Сходство и основные различия бесполого и полового размножения

Скачать 239.5 Kb. Скачать 239.5 Kb.

|

|

1. Сходство и основные различия бесполого и полового размножения Распространенность полового размножения объясняется тем, что оно обеспечивает значительное генетическое разнообразие и, следовательно, фенотипическую изменчивость потомства. Этим достигаются большие эволюционные и экологические (расселение в разные среды) возможности. В отличии от полового размножения бесполое не обеспечивает генетическое разнообразие, но приводит к образованию генетически идентичных копий родителя.

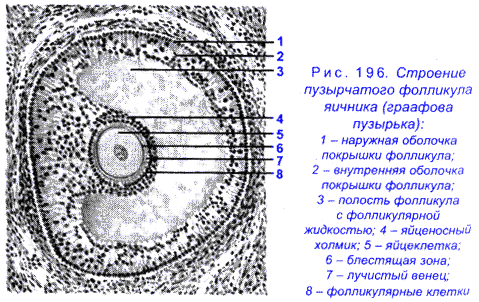

2. Отличия гамет от соматических клеток По сравнению с другими клетками функция гамет уникальна. Они обеспечивают передачу наследственной информации между особями разных поколений, чем сохраняют жизнь во времени. Был период в биологии, когда половые и соматические клетки противопоставляли друг другу, наделяя лишь первые всей полнотой свойств жизни, проносимых ими через поколения. В настоящее время экспериментально доказана возможность развития полноценного организма на основе наследственной информации ядра дифференцированной соматической клетки, например кишечного эпителия. В сравнении с другими линиями соматических клеток (эпителиальные, нервные, мышечные) гаметы характеризуются рядом отличий. Важнейшее из них — гаплоидный набор хромосом в ядрах, что обеспечивает воспроизведение в зиготе типичного для организмов данного вида диплоидного числа хромосом. Действительно, оплодотворение сперматозоидом яйцеклетки, ядра которых содержат по 23 хромосомы, обусловливает формирование зиготы с 46 хромосомами, что типично для соматических клеток человека. Гаметы отличаются необычным для других клеток значением ядерно-цитоплазматического отношения. У яйцеклеток оно снижено благодаря увеличенному объему цитоплазмы, в которой размещен питательный материал (желток) для развития зародыша. У сперматозоидов благодаря малому количеству цитоплазмы ядерно-цитоплазматическое отношение высокое. Это находится в соответствии с главной функциональной задачей мужской гаметы — транспортировкой наследственного материала к яйцеклетке. Половые клетки отличаются низким уровнем обменных процессов, близким к состоянию анабиоза. Мужские гаметы не вступают в митотический цикл. У яйцеклеток эта способность восстанавливается при оплодотворении или действии фактора, активирующего партеногенез. 3. Строение яйцеклетки, зрелого фолликула и сперматозоида человека Строение яйцеклетки Для человека характерны алецитальные яйцеклетки (без желтка). Зародыш питается через плаценту. По полярности яйцеклетки изолецитальные, т.е ядро расположено в центре. Развитие яйцеклеток связано с ростом и развитием первичных фолликулов, находящихся в корковом слое яичников. Созревание яйцеклетки условно можно разделить на созревание ядра и созревание цитоплазмы. Под созреванием ядра понимают совокупность процессов, переводящих ядро из стадии диплотена I (или стадии герминативного пузырька) до метафазы второго мейотического деления. Созревание ядра не включает в себя завершение меиоза, так как только проникновение сперматозоида внутрь яйцеклетки вызывает завершение второго редукционного деления. Зрелая яйцеклетка состоит из:

Женская половая клетка, как и мужская, обладает антигенными свойствами. Особенно богата различными антигенами ее блестящая оболочка. Строение сперматозоида Мужские половые клетки - сперматозоиды - очень мелкие и способны двигаться. Сперматозоиды млекопитающих имеют головку, шейку и хвост. Головка содержит ядро и немного цитоплазмы. На переднем конце головки есть акросома (видоизмененный комплекс Гольджи), содержащая ферменты для растворения оболочки яйцеклетки при оплодотворении. В шейке есть центриоли и митохондрии. От шейки отрастает хвост, представляющий собой жгутик, необходимый для передвижения, он состоит из 9 фибрилл и осевой части. Строение зрелого фолликула, или Граафова пузырька Основа яичника состоит из соединительной ткани, содержащей пузырьки (фолликулы), в которых находятся половые клетки. У новорожденных и детей пузырьки еще очень малы, и многие остаются в таком свернутом состоянии вплоть до периода полового созревания, с наступлением которого начинается их рост. Поскольку фолликулы достигают стадии созревания не одновременно, а друг за другом, у половозрелой женщины имеются одновременно фолликулы различных стадий зрелости. Вначале фолликул состоит из шарообразной клетки, затем яйцеклетка и пузырек вокруг нее значительно увеличиваются. Клеточная оболочка становится многослойной, и внутри образуется фолликулярная жидкость. Наконец, зрелый фолликул принимает вид шарообразного пузыря (граафов пузырек), внутренний зернистый слой которого образует яйценосный холмик, где залегает яйцеклетка — овоцит.  Соединительно-тканная оболочка зрелого фолликула состоит из наружного и внутреннего слоев, к внутреннему слою прилежит зернистый слой, в котором образуются половые гормоны (эстрогены). Эти гормоны регулируют течение специфически женских проявлений и процессов, в частности течение менструального цикла. Соединительно-тканная оболочка зрелого фолликула состоит из наружного и внутреннего слоев, к внутреннему слою прилежит зернистый слой, в котором образуются половые гормоны (эстрогены). Эти гормоны регулируют течение специфически женских проявлений и процессов, в частности течение менструального цикла.Когда созревший фолликул где-то в середине между двумя менструациями лопается и освобождает яйцеклетку в яйцевод, остающиеся в нем частицы, клеточные оболочки и гормонообразующие клетки соединительнотканного слоя участвуют в построении желтого тела. Его гормон (прогестерон) стимулирует подготовку слизистой оболочки матки для оплодотворенного яйца, способствует сохранению беременности. Если оплодотворения не наступает, желтое тело разрушается. 4. Формирование гонад (гонадогенез) в эмбриональном периоде онтогенеза человека На 20й день эмбриогенеза вне гонад появляются первичные половые клетки (недифференцированные, обладают высокой пролиферативной активностью, способны к миграции). Затем, на 5-6й неделе Появляются зачатки гонад (недифференцированные в половом отношении). На 7й неделе начинается дифференцировка (сексуализация) гонад: при кариотипе 46, XY митоз первичных половых клеток в мозговом слое, атрофия коркового слоя, формируются семенники. Первичные половые клетки превращаются в сперматогонии (2п2с); при кариотипе 46, XX митоз первичных половых клеток в корковом слое, атрофия мозгового слоя, формируются яичники. Первичные половые клетки превращаются в оогонии (2п2с). 5. Генная регуляция гонадогенеза у человека Направление развития гонад в семенники определяется наличием в хромосомном наборе зиготы Y-хромосомы. Это объясняется тем, что в Y-хромосоме имеется ген-индуктор (активатор) основного структурного гена HYAS (локализован в 6 аутосоме), продукт которого HY-антиген и определяет развитие семенников . В женском кариотипе в норме нет гена-индуктора, но есть ген, тормозящий работу структурного гена, и HY-антиген не вырабатывается, а поэтому формируются яичники. Норма: • при кариотипе 46,XY из первичных гонад формируются семенники, т.к. ген-индуктор Y-хромосомы активирует структурный ген, продуцирующий HY-антиген; • при кариотипе 46,XX из первичных гонад формируются яичники, т.к. нет гена-индуктора, но есть ген-супрессор в Х-хромосоме, который тормозит работу структурного гена.

Гаметогенез — процесс образования яйцеклеток (овогенез) и сперматозоидов (сперматогенез) —подразделяется на ряд стадий. В стадии размножения диплоидные клетки, из которых образуются гаметы, называют сперматогониями и овогониями. Эти клетки осуществляют серию последовательных митотических делений, в результате чего их количество существенно возрастает. Сперматогонии размножаются на протяжении всего периода половой зрелости мужской особи. Размножение овогоний приурочено главным образом к периоду эмбриогенеза. У человека в женском организме этот процесс наиболее интенсивно протекает в яичниках между 2-м и 5-м месяцами внутриутробного развития. К 7-му месяцу большая часть овоцитов входит в профазу I мейоза. Так как способом размножения клеток-предшественниц женских и мужских гамет является митоз, то овогоний и сперматогонии, как и все соматические клетки, характеризуются диплоидностью. В ходе митотического цикла их хромосомы имеют либо однонитчатую (после митоза и до завершения синтетического периода интерфазы), либо двунитчатую (постсинтетический период, профаза и метафаза митоза) структуру в зависимости от количества биспиралей ДНК. Если в одинарном, гаплоидном наборе число хромосом обозначить как п, а количество ДНК — как с, то генетическая формула клеток в стадии размножения соответствует 2п2с до S-периода и 2n4c после него. На стадии роста происходит увеличение клеточных размеров и превращение мужских и женских половых клеток в сперматоциты и овоциты I порядка, причем последние достигают больших размеров, чем первые. Одна часть накапливаемых веществ представляет собой питательный материал (желток в овоцитах), другая — связана с последующими делениями. Важным событием этого периода является репликация ДНК при сохранении неизменным числа хромосом. Последние приобретают двунитчатую структуру, а генетическая формула сперматоцитов и овоцитов I порядка приобретает вид 2n4с. Основными событиями стадии созревания являются два последовательных деления: редукционное и эквационное, которые вместе составляют мейоз. После первого деления образуются сперматоциты и овоциты II порядка (формула n2с), а после второго — сперматиды и зрелая яйцеклетка (пс). В результате делений на стадии созревания каждый сперматоцит I порядка дает четыре сперматиды, тогда как каждый овоцит I порядка — одну полноценную яйцеклетку и редукционные тельца, которые в размножении не участвуют. Благодаря этому в женской гамете концентрируется максимальное количество питательного материала — желтка. Процесс сперматогенеза завершается стадией формирования, или спермиогенеза. Ядра сперматид уплотняются вследствие сверхспирализации хромосом, которые становятся функционально инертными. Пластинчатый комплекс перемещается к одному из полюсов ядра, образуя акросомный аппарат, играющий большую роль в оплодотворении. Центриоли занимают место у противоположного полюса ядра, причем от одной из них отрастает жгутик, у основания которого в виде спирального чехлика концентрируются митохондрии. На этой стадии почти вся цитоплазма сперматиды отторгается, так что головка зрелого сперматозоида практически ее лишена. У женщин овогенез прерывается на стадии созревания, а именно во время диктиотены ( в профазу I), И возобновляется с 10-12 лет у девушек и прерывается на Метафазе II, если не происходит оплодотворение. 7. Мейоз – основной этап гаметогенеза. Цитогенетическая характеристика фаз мейоза Мейоз – это способ деления клеток, в результате которого образуются половые клетки (гаметы). После мейоза 1 образуются сперматоциты 2-го порядка (n2c) и овоциты 2-го порядка (n2c) и первое полярное тельце (n2c). Мейоз I Профаза 1 включает пять стадий: Лептонема (стадия тонких нитей) – набор хромосом 2n4c. Конденсация хромосом слабая. Продолжается репликация ДНК. Ядерная мембрана и ядрышко демонтируются. Начинает образовываться веретено деления. Зигонема (стадия сливающихся нитей) - 2n4c. Осуществляется синапсис и конъюгация гомологических хромосом. Пахинема (стадия толстых нитей) - 2n4c. Происходит кроссинговер, перекомбинация аллельных генов. Хромосомы конденсируются. Диктиотена (стадия двойных нитей) - 2n4c. Гомологи хромосом отталкиваются в области центромер, образуются хиазмы. В овогенезе наступает 1 блок (остановка). Диакинез - 2n4c, происходит терминализация хиазм – соскальзывание к концам хромосом. Метафаза 1 - 2n4c, биваленты (тетрады) расположены в экваториальной плоскости. Анафаза 1 - 2n4c, гомологичные хромосомы расходятся к полюсам, происходит перекомбинация хромосом. Телофаза 1 - 1n2c, происходит формирование ядерной мембраны, цитотомия. Интеркинез - 1n2, хромосомы остаются конденсированными. После мейоза 2 образуются сперматиды (nc) и яйцеклетка (nc) с двумя полярными тельцами (nc). Мейоз II Профаза II - 1n2c, происходит демонтаж ядерной мембраны, образуется веретено деления, хромосомы конденсированы. Метафаза II - 1n2c, хромосомы располагаются в экваториальной плоскости. В овогенезе наступает второй блок (остановка). Анафаза II - 2n2c, происходит деление центромер надвое и расхождение хроматид к полюсам клетки. Телофаза II - 1n1с, деконденсация хромосом, монтаж ядерных мембран, цитотомия, образование 4-х дочерних клеток. Образуется ядрышко. Механизмы перекомбинации наследственного материала – непостоянный механизм – за счет кроссинговера в пахитене профазы 1. Механизмы перекомбинации наследственного материала – постоянный механизм – за счет случайного и независимого расхождения хромосом в анафазе 1. 8. Биологический смысл мейоза. Место мейоза в гаметогенезе Одна из главных задач мейоза — создание клеток с гаплоидным набором однонитчатых хромосом —достигается благодаря однократной редупликации ДНК для двух последовательных делений мейоза, а также благодаря образованию в начале первого мейотического деления пар гомологичных хромосом и дальнейшего их расхождения в дочерние клетки. Процессы, протекающие в редукционном делении, обеспечивают также не менее важное следствие — генетическое разнообразие гамет, образуемых организмом. К таким процессам относят кроссинговер, расхождение гомологичных хромосом в разные гаметы и независимое поведение бивалентов в первом мейотическом делении (см. разд. 3.6.2.3). Кроссинговер обеспечивает перекомбинацию отцовских и материнских аллелей в группах сцепления (см. рис. 3.72). Ввиду того что перекрест хромосом может происходить в разных участках, кроссинговер в каждом отдельном случае приводит к обмену разным по количеству генетическим материалом. Необходимо отметить также возможность возникновения нескольких перекрестов между двумя хроматидами (рис. 5.9) и участия в обмене более чем двух хроматид бивалента (рис. 5.10). Отмеченные особенности кроссинговера делают этот процесс эффективным механизмом перекомбинации аллелей. Расхождение гомологичных хромосом в разные гаметы в случае гетерозиготности приводит к образованию гамет, различающихся по аллелям отдельных генов (см. рис. 3.74). Случайное расположение бивалентов в плоскости экватора веретена деления и последующее их расхождение в анафазе I мейоза обеспечивают перекомбинацию родительских групп сцепления в гаплоидном наборе гамет (см. рис. 3.75). |