Конструктор блочного погружения

Предмет биология. Общее количество уч. часов (за год) 68. Класс 8

Раздел курса (темы) Биология. Дыхание. Количество часов на БСП 5

1. Событие - "Турне по дыхательному царству"

2. Цели: Сформировать общее представление о дыхательной системе человеческого организма.

Предметная: знатьзначение и строение органов дыхательной системы; особенности внешнего строения и локализацию лёгких в организме; взаимосвязь строения легких выполняемой функцией.

а) развитие дивергентного мышления (ДМ)

б) эмпатия (Э)

2.2 Надпредметные:

а) развитие функциональной грамотности (ФГ)

Функциональная грамотность - это способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней.

б) развитие дивергентного мышления (ДМ)

Диверге́нтное мышление (от лат. divergere – расходиться) — метод творческого мышления, применяемый обычно для решения проблем и задач. Заключается в поиске множества решений одной и той же проблемы.

в) эмпатия (Э)

Эмпатия (от греч. empatheia — сопереживание) — индивидуально-психологическое свойство человека, характеризующее его способность к сопереживанию, сочувствию, постижению эмоционального состояния других людей.

В матрице отмечаем:

- ДМ - отметить фрагменты деятельности, направленной на формирование дивергентного мышления буквами ДМ и % от количества заданий

- Э - отметить фрагменты деятельности, направленной на повышение уровня эмпатии буквой Э и % от количества заданий

- ФГ – отдельно выносим задания на функциональную грамотность и отмечаем + компоненты ФГ, на которые они направлены.

СХЕМА МАРШРУТА БЛОЧНОГО ПОГРУЖЕНИЯ

№ п/п

|

Основные разделы

|

Описание содержания

|

ДМ

|

Э

|

1.

|

Мотивационное начало

"Включение интереса" к деятельности на учебных занятиях у разных групп обучающихся.

|

В начале урока звучит музыка. На доске записан проблемный вопрос урока: В чём сущность дыхания?

Ребята заходят в кабинет, получают стикеры трёх цветов: красный, желтый, зелёный. На столах лежат пеналы и песочные часы трёх цветов: красный, желтый, зелёный. Делятся на три группы по выданному цвету стикеров. Начинается подготовка к представлению - сказка "Дыхательные хоромы".

Дыхание - это неотъемлемый признак жизни. Мы дышим постоянно с момента рождения и до самой смерти, дышим днем и ночью во время глубокого сна, в состоянии здоровья и болезни.

Задание на функциональную грамотность

|

Компоненты ФГ

|

Ч

|

Ф

|

Е-Н

|

М

|

Г

К

|

КМ

|

1. Часть активных ребят из класса заранее учат слова героев сказки.

2. Готовят костюмы и реквизиты для выступления.

|

+

|

|

+

|

|

+

|

+

|

|

ДМ - 60%

Ребята, читают эпиграф, получают пеналы и песочные часы

|

Э - 80%

Обсуждают сказку и героев сказки для дальнейшей работы в группах

|

2.

|

Продуктивная деятельность

Максимальное вовлечение детей в продуктивную деятельность (интеграция двух видов деятельности: групповой и индивидуальной)

|

Автор:

- Гулял по лесу Иванушка-дурачок. Гулял-гулял, да приустал. Лег под деревцем отдохнуть. И снится ему сон, как будто в его дыхательную систему возвращаются по очереди все органы дыхания.

Бежали близнецы – легкие. Увидали спящего Иванушку, а рот у него открыт, да так, что легкие через него пройдет. Думают, дай заглянем, нет ли там для нас свободного местечка.Автор:

- Заглянули, да выбрали местечко поудобней . Живут час, другой.

Прилетает гортань. Села у дырки и спрашивает:

- Кто в хоромах? Кто в глубоких?

- Мы близнецы- легкие, а ты кто?

- А я гортань. Пустите в гости!

- Что в гости! Пожалуйста, хоть живи тут.

Автор:

Не успела гортань пробраться в хоромы, а уж у ворот рта сидит носоглотка.

- Кто в хоромах? Кто в глубоких?

- Мы легкие, да Гортань, а ты кто?

- А я Носоглотка.

- Зачем пришла?

- Да к вам побывать, о делах узнать?

- Милости просим.

Автор:

Только залезла, а уже у рта снова стучатся.

-Кто в хоромах? Кто в глубоких?

- Мы легкие, гортань, носоглотка, язык-говорун, а ты кто?

- Я полость носовая. Возьмите к себе жить.

Автор:

Полезла в хоромы, и пошли у них разговоры.

Легкие говорят:

- Мы легкие не простые, а большие. Порода наша важная, ведет род с исстари. Везде нам вход открытый. Я самый основной страж дыхания. Через обширную поверхность альвеол происходит диффузия О2 и СО2. Во время физической работы, когда при глубоких вдохах, альвеолы значительно растягиваются, размеры дыхательной поверхности увеличиваются.

- Кажется и я не из простых, говорят гортань. Моя полость покрыта слизистой оболочкой, которая образует две пары складок, замыкающих вход во время глотания. Нижняя пара складок покрывает голосовые связки. Пространство между голосовыми связками называют голосовой щелью. Я, гортань, участвую в речевой функции.

- А в меня попадает воздух полости носа – говорит носоглотка.

- Да, да. Мы с тобой, как сестры. Если бы не я и тебя бы, наверное, не было бы, сказала носовая полость.

- Уж не предо мной бы вам хвастаться! Если бы не я, то на свете все были бы немые, и плохо понимали бы друг друга – сказал язык – и никогда бы не почувствовали вкуса ваших любимых вкусняшек.

Автор:

И начался у них спор. Пока спорили, ругались, Иванушка проснулся, потянулся и встал. Тут в организме все затряслось. Не понравилось это нашим друзьям, и решили они бежать.

-Мы первые побежим! – крикнули в один голос легкие, мы самые главные.

- Нет, я первая – говорит гортань, потому что самая маленькая.

- Нет, мы, говорит носоглотка и носовая полость – мы важнее всех вас!

Автор:

Пока спорили, язык первый выпрыгивать собрался, только приготовился, да не тут то - было, Иванушка – дурачок взял, да и закрыл рот. И остались органы дыхания все на своих местах. С тех пор в человеке живут и язык, и легкие, и гортань, и носоглотка с носовой полостью. И многие другие их друзья и подруги, которые пришли к ним в гости, а потом так и остались у них жить, каждый выполнял свои функции, свою работу.

- Предлагается ребятам, после просмотренной сказки ответить на вопрос, что на уроке мы будем изучать?

- Почему у нас три цвета пеналов?

- Назвать на какие группы будет делиться класс по названию?

Учащиеся начинают свою работу по группам.

1 группа - "Воздухоносные пути"

2 группа - "Дыхательная часть"

3 группа - "Эксперты - пульмонологи"

На столе в каждой творческой группе лежат пеналы с заданиями.

Каждой группе необходимо подготовить выступление по плану: 1. Строение органа дыхания. 2. Значение органа. 3.Уметь различать органы дыхательной системы по внешнему строению и место его расположения. Показывать по таблице.

1 группа даёт характеристику: Воздухоносные пути: носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, бронхи.

2 группа даёт характеристику : Дыхательная часть: лёгкие, плевра и плевральная полость.

3 группа составляет правила органов дыхания и даёт рекомендации по "Дыхательной гимнастики"

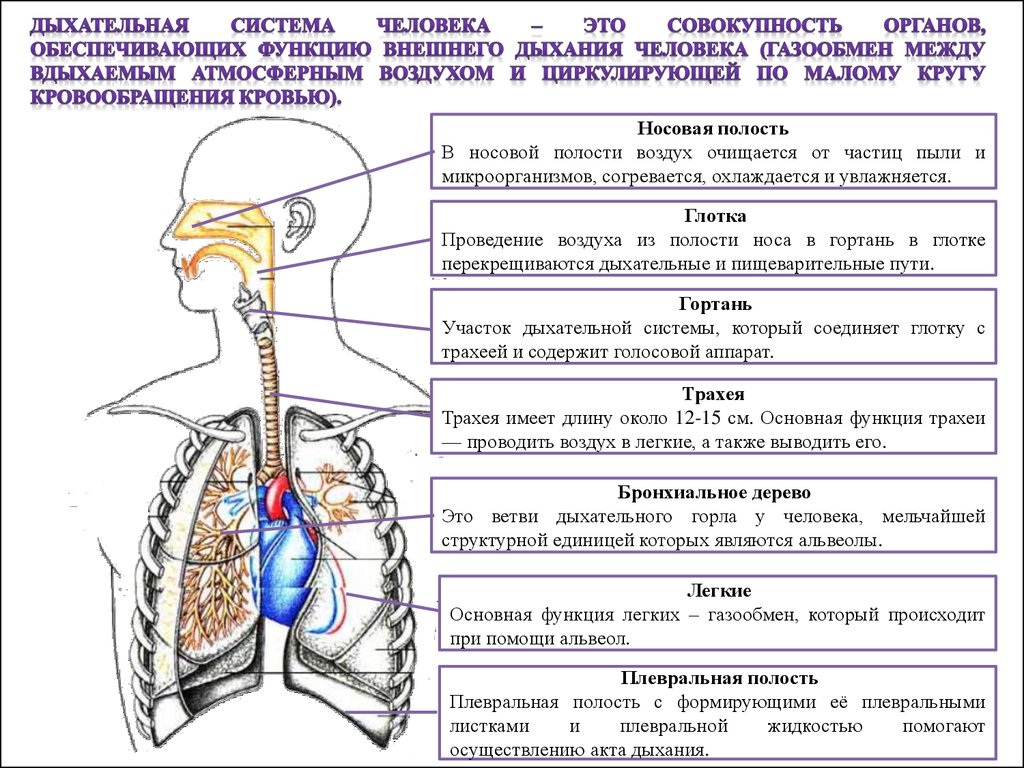

ЧАСТЬ 1. Учитель вместе с ребятами, оказывает помощь, даёт краткую лекцию про значение и общий обзор про дыхательную систему и составляют схему последовательного прохождения воздуха по дыхательной системе.

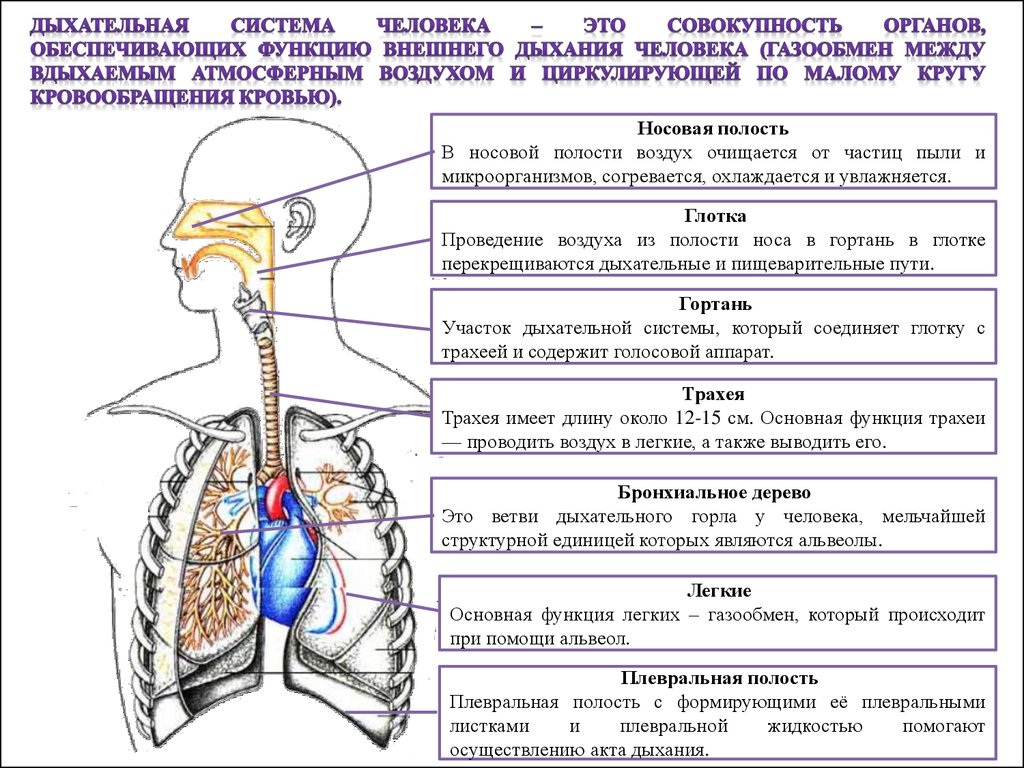

Дыхательная система человека — совокупность органов и тканей, обеспечивающих в организме человека обмен газов между кровью и внешней средой.

Функция дыхательной системы:

поступление в организм кислорода;

выведение из организма углекислого газа;

выведение из организма газообразных продуктов метаболизма;

терморегуляция;

синтетическая: в тканях лёгких синтезируются некоторые биологически активные вещества: гепарин, липиды и др.;

кроветворная: в лёгких созревают тучные клетки и базофилы;

депонирующая: капилляры лёгких могут накапливать большое количество крови;

всасывательная: с поверхности лёгких легко всасываются эфир, хлороформ, никотин и многие другие вещества.

Дыхательная система состоит из лёгких и дыхательных путей.

Лёгочные сокращения осуществляются с помощью межрёберных мышц и диафрагмы.

Дыхательные пути: носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, бронхи и бронхиолы.

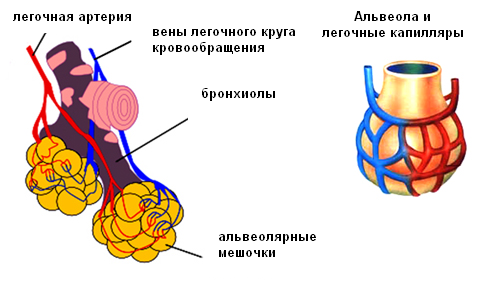

Лёгкие состоят из лёгочных пузырьков — альвеол.

Схема и таблица представлена на доске.

Носовая полость. Полости носа и глотки являются верхними дыхательными путями. Нос образован системой хрящей, благодаря которым носовые ходы всегда открыты. В самом начале носовых ходов располагаются мелкие волоски, которые задерживают крупные пылевые частицы вдыхаемого воздуха. В верхней части носовой полости находятся органы обоняния.

Функция носовых ходов:

фильтрация микроорганизмов;

фильтрация пыли;

увлажнение и согревание вдыхаемого воздуха;

слизь смывает все отфильтрованное в желудочно-кишечный тракт.

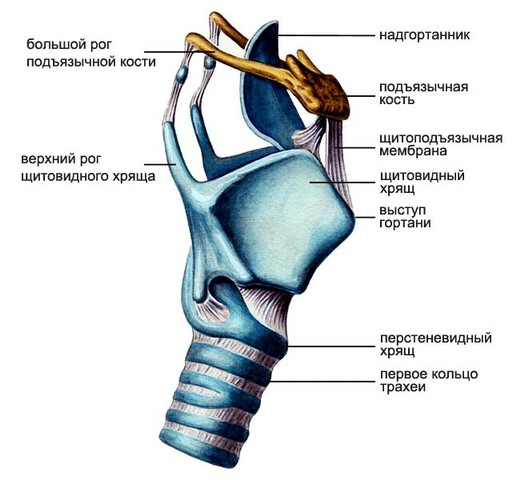

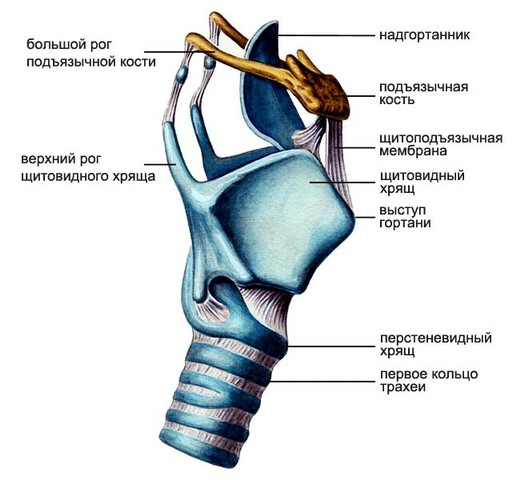

Гортань. Верхнюю часть дыхательной трубки составляет гортань, расположенная в передней части шеи. Большая часть гортани также выстлана слизистой оболочкой из мерцательного (ресничного) эпителия.

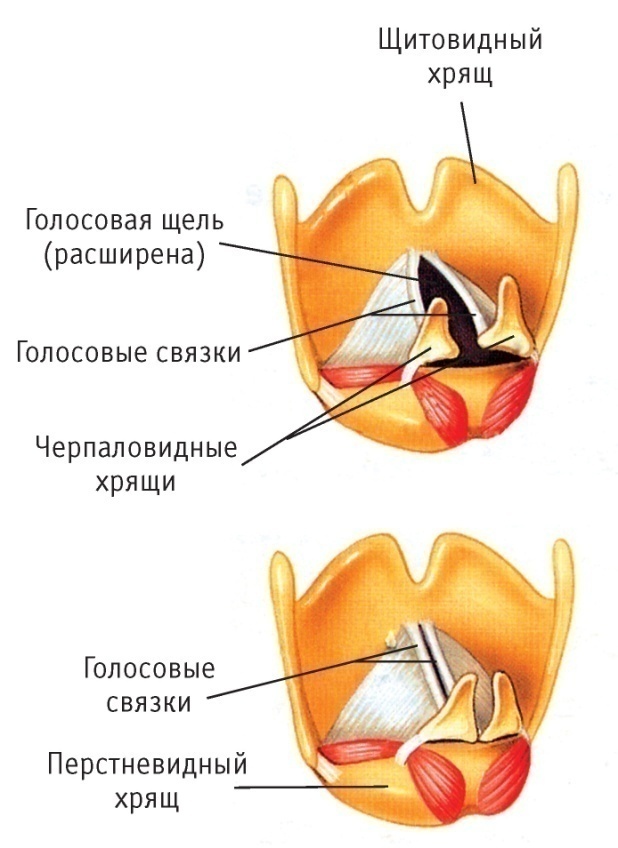

Гортань состоит из подвижно соединённых между собой хрящей: перстневидного, щитовидного (образует кадык, или адамово яблоко) и двух черпаловидных хрящей.

Надгортанник прикрывает вход в гортань в момент глотания пищи. Передним концом надгортанник соединён с щитовидным хрящом.

Хрящи гортани соединены между собой суставами, а промежутки между хрящами затянуты соединительнотканными перепонками.

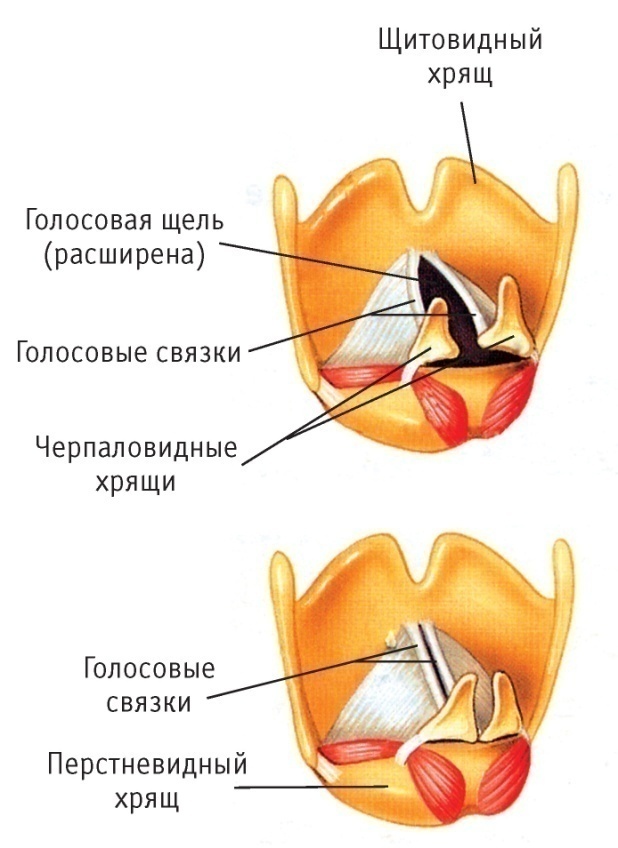

В гортани находятся голосовой аппарат, состоящий из голосовых связок и голосовых мышц; их функция — голосообразование.

Трахея — дыхательная трубка длиной около 12 см.

Она составлена из 16−20 хрящевых полуколец, которые не смыкаются сзади; полукольца предотвращают спадание трахеи во время выдоха.

Задняя часть трахеи и промежутки между хрящевыми полукольцами затянуты соединительнотканной перепонкой. Позади трахеи лежит пищевод, стенка которого во время прохождения пищевого комка слегка выпячивается в её просвет.

Лёгкие

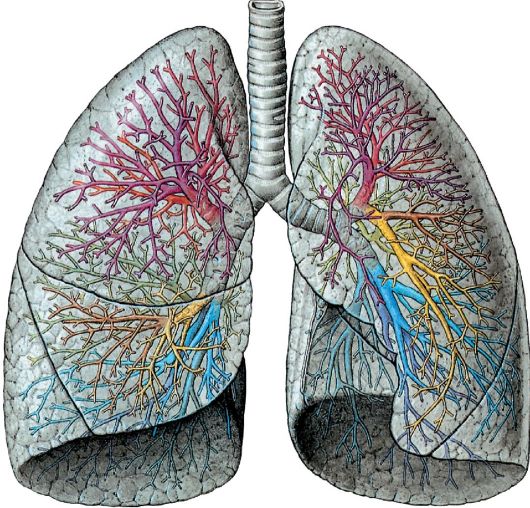

Лёгкие (правое и левое) находятся в грудной полости под защитой грудной клетки.

Лёгкие покрыты плеврой.

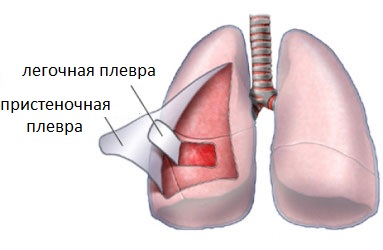

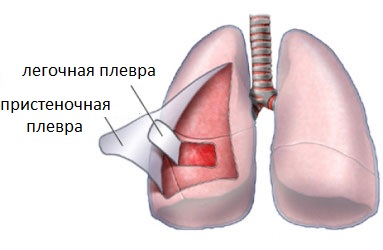

Плевра — тонкая, гладкая и влажная, богатая эластическими волокнами серозная оболочка, одевающая каждое из лёгких.

Различают лёгочную плевру, плотно срощенную с тканью лёгкого, и пристеночную плевру, выстилающую изнутри стенки грудной клетки.

У корней лёгких лёгочная плевра переходит в пристеночную. Таким образом, вокруг каждого лёгкого образуется герметически замкнутая плевральная полость, представляющая узкую щель между лёгочной и пристеночной плеврой. Плевральная полость заполнена небольшим количеством серозной жидкости, играющей роль смазки, облегчающей дыхательные движения лёгких.

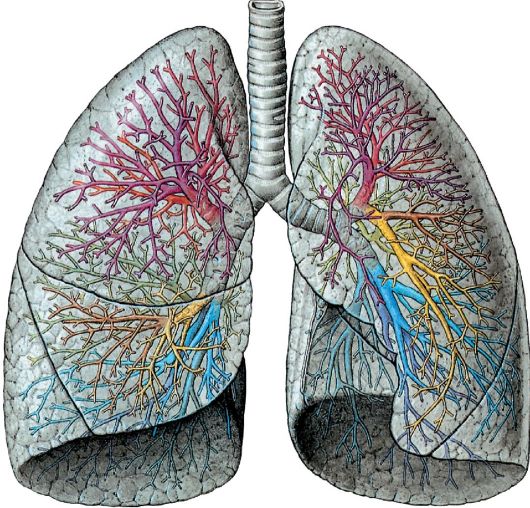

Бронхи. Глубокими бороздами правое лёгкое разделено на три доли, а левое — на две. У левого лёгкого на стороне, обращённой к срединной линии, имеется углубление, которым оно прилежит к сердцу.

В каждое лёгкое с внутренней стороны входят толстые пучки, состоящие из первичного бронха, лёгочной артерии и нервов, а выходят по две лёгочные вены и лимфатические сосуды. Все эти бронхиально-сосудистые пучки, вместе взятые, образуют корень лёгкого. Вокруг лёгочных корней расположено большое количество бронхиальных лимфатических узлов.

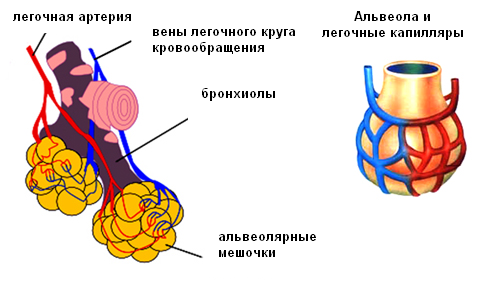

Входя в лёгкие, левый бронх делится на две, а правый — на три ветви по числу лёгочных долей. В лёгких бронхи образуют так называемое бронхиальное дерево. С каждой новой «веточкой» диаметр бронхов уменьшается, пока они не становятся совсем микроскопическими бронхиолами с диаметром в 0,5 мм. В мягких стенках бронхиол имеются гладкие мышечные волокна и нет хрящевых полуколец. Таких бронхиол насчитывается до 25 млн.

Альвеолы образованы сетью тончайших эластических волокон. Внутренняя поверхность альвеол выстлана однослойным плоским эпителием. Стенки эпителия вырабатывают сурфактант — поверхностно-активное вещество, выстилающее изнутри альвеолы и препятствующее их спаданию.

Под эпителием лёгочных пузырьков залегает густая сеть капилляров, на которые разбиваются конечные ветви лёгочной артерии. Через соприкасающиеся стенки альвеол и капилляров происходит газообмен при дыхании. Попав в кровь, кислород связывается с гемоглобином и разносится по всему организму, снабжая клетки и ткани.

Дыхание регулируется нервными и гуморальными механизмами, которые сводятся к обеспечению ритмической деятельности дыхательной системы (вдох, выдох) и адаптационных дыхательных рефлексов, то есть изменению частоты и глубины дыхательных движений, имеющих место при изменяющихся условиях внешней среды или внутренней среды организма.

Ведущим дыхательным центром, как было установлено Н. А. Миславским в 1885 году, является дыхательный центр, расположенный в области продолговатого мозга.

Дыхательные центры обнаружены в области гипоталамуса. Они принимают участие в организации более сложных адаптационных дыхательных рефлексов, необходимых при изменении условий существования организма. Кроме того, дыхательные центры размещаются и в коре головного мозга, осуществляя высшие формы адаптационных процессов. Наличие дыхательных центров в коре головного мозга доказывается образованием дыхательных условных рефлексов, изменениями частоты и глубины дыхательных движений, имеющих место при различных эмоциональных состояниях, а также произвольными изменениями дыхания.

Вегетативная нервная система иннервирует стенки бронхов. Их гладкая мускулатура снабжена центробежными волокнами блуждающих и симпатических нервов. Блуждающие нервы вызывают сокращение бронхиальной мускулатуры и сужение бронхов, а симпатические нервы расслабляют бронхиальную мускулатуру и расширяют бронхи.

Гуморальная регуляция: вдох осуществляется рефлекторно в ответ на повышение концентрацию углекислого газа в крови.

Грудное дыхание осуществляется преимущественно за счёт наружных межрёберных мышц.

Брюшное дыхание осуществляется за счёт диафрагмы.

У мужчин отмечается брюшной тип дыхания, а у женщин — грудной. Однако независимо от этого и мужчины, и женщины дышат ритмично. С первого часа жизни ритм дыхания не нарушается, изменяется лишь его частота.

Новорождённый ребёнок дышит 60 раз в минуту, у взрослого человека частота дыхательных движений в покое составляет около 16−18. Однако во время физической нагрузки, эмоционального возбуждения или при повышении температуры тела частота дыхания может значительно увеличиваться. Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) — это максимальное количество воздуха, которое может поступить и вывестись из лёгких во время максимального вдоха и выдоха.

Жизненная емкость лёгких определяется прибором спирометром.

У взрослого здорового человека ЖЕЛ меняется в пределах от 3500 до 7000 мл и зависит от пола и от показателей физического развития: например, объема грудной клетки.

ЖЕЛ состоит из нескольких объемов:

Дыхательный объем (ДО) — это количество воздуха, которое поступает и выводится из лёгких при спокойном дыхании (500-600 мл).

Резервный объем вдоха (РОВ) — это максимальное количество воздуха, которое может поступить в лёгкие после спокойного вдоха (1500 — 2500 мл).

Резервный объем выдоха (РОВ) — это максимальное количество воздуха, которое может вывестись из лёгких после спокойного выдоха(1000 — 1500 мл).

ЧАСТЬ 2. Во время выступления ребята из творческих групп новые термины уже напечатаны и магнитами приклеиваются на доску. Затем записываются в биологический словарик.

Носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, бронхи, бронхиальное дерево, лёгкие, плевра, плевральная полость.

Составляется на доске опорная схема.

Ребята из Группы3. Дают рекомендации по гигиене органов дыхания. Оформляют правила на листах А4, цветными карандашами. Выступают как агитбригада.

ПРАВИЛА "Органов дыхания"

Дышать надо через нос.

Нагрузка на голосовой аппарат должна соответствовать степени его тренированности, недопустимо злоупотребление высокими нотами, криком.

Необходимо исключить курение. Не брать в рот сигарету ни сейчас, ни когда вырастешь. Избегать мест, где курят.

В течение суток (2-3 часа) полезно быть на свежем воздухе, необходима регулярная влажная уборка помещений.

При чихании и кашле следует закрывать нос и рот носовым платком.

При общении с людьми, болеющими инфекционной болезнью, следует соблюдать осторожность, носить марлевую повязку, не пользоваться вещами больного, регулярно проветривать помещение.

Регулярные обследования населения.

Избегать мест с загрязнённым воздухом. Бороться с загрязнением воздуха.

Повышать иммунитет путём закаливания и занятием спортом.

Избегать переохлаждения организма.

ВЫВОДЫ:

|

ДМ - 90%

Учащиеся в тетрадях фиксируют имена героев сказки.

Переводят героев на биологические термины.

Работают в группах и составляют план выступления по колонкам таблицы.

Выделяют опорные точки в тетрадях и тексте учебника.

|

Э - 20-30% Возможность проявить себя, прийти к совместному оптимальному решению.

Обсуждение заполнение схем и таблицы во время урока.

|

3.

|

Аналитическое завершение:

|

Задание на функциональную грамотность

|

Компоненты ФГ

|

Ч

|

Ф

|

Е-Н

|

М

|

Г

К

|

КМ

|

1. Задание "А"

2. Задание "Б"

3. Задание "В"

|

+

+

+

|

|

+

+

+

|

|

+

+

+

|

+

+

+

|

После выступления, ребята заполняют сравнительную таблицу. Работают все вместе. Идёт проверка усвоения материала.

Задание "А" "Заполнение таблицы"

Задание "Б"

Ответить на вопросы вертушки. Заранее готовится зонтик, на который приклеиваются вопросы, загадки по цвету пеналов, но вопросы будут перемешены, для закрепления ребятами других групп по данной теме. Учитель раскручивает зонт и ребята по очереди открепляют цветные полоски с вопросами и на них отвечают.

ЗАГАДКИ для закрепления:

В ней – глубокая нора,

В той норе – два длинных хода:

Попросту воздуховода.

Ты ответь на мой вопрос:

«Что за важный орган?». (Нос)

В трубке короткой – много хрящей,

Сверху лежит щитовидка на ней,

Внутри расположены связки и складки,

Нашего многоголосья загадки.(Гортань)

Трубка короткая после гортани,

В стенки ее хрящики вставлены,

Хрящики хитрые, полуколечками

Трубочку держат открытою вечно.(Трахея)

Они от трахеи начало берут,

Их два, и в их стенках колечки живут,

А далее в легких ветвятся они

На мелкие веточки, ты посмотри,

Конечный отдел их зовут альвеолой,

Две трубочки эти назвать ты попробуй.(Бронхи)

Задание"В" Установите соответствие между характеристиками и структурами дыхательной системы человека: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКА

А) содержат хрящевые полукольца

Б) оплетены капиллярами

В) происходит газообмен

Г) проводят воздух к альвеолам

Д) обильно ветвятся

СТРУКТУРА

1) трахея

2) бронхи

3) альвеолы

Правильный ответ: 13322

|

ДМ - 80-90% Поэтапно участвуют в разных формах контроля.

|

Э- 20-30% Умение адекватно воспринимать оценку своего труда на уроке.

|

а) КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ

конструирование ребёнком итоговой обобщающей опорной схемы всего блока в любом удобном для него формате

|

Дополнительную информацию зарисовывают в качестве домашнего задания. Каждая команда, выделяет наиболее существенные отличительные черты из материалов работы своих творческих групп.

В процессе изучения события каждая команда фиксирует в новые полученные знания в удобной для него форме (таблица, схема, конспект, биологические термины).

|

ДМ – 70-80%

Ребята сравнивают полученные результаты на уроке.

|

Э-80%

Ребята находят наиболее оптимальные способы подачи информации для самих себя и для других участников урока.

|

б) РЕФЛЕКСИЯ ребенком собственной деятельности Рефлексия— это обращение внимания субъекта на самого себя и на своё сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление.

|

После каждого «блочного погружения» каждым учеником проводится обязательная анонимная оценка собственного участия, активности во время «блочного погружения» по 10-бальной шкале.

Инструкция ученику:«Оцени собственное участие, активность в данном погружении по 10-бальной шкале»

Рефлексивное эссе.

Фиксация ребенка на «трудностях» во время погружения. Формирование мышления роста.

Вопросы ученику:

- Опиши с какими трудностями ты встретился во время Погружения.

- Выдели какие из них тебе удалось преодолеть. Как ты их преодолевал?

- Какие трудности тебе не удалось преодолеть? Как ты думаешь почему? Что можно было бы сделать чтоб решить эти трудности?

Кроме того, можно применить собственную форму для рефлексии, в том числе с проговариванием несколькими детьми вслух собственной самооценки для общего обсуждения (развитие коммуникативной компетенции).

|

ДМ - 60%

Оценивают, осуждают свою работу на уроке.

|

Э - 80%

|

|

в) ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ от ребенка (его мнение о тематическом блоке). Минимально – на сколько интересно было на уроке. Максимально – соотношение собственной оценки учителем урока с оценкой ребенком. Работа над разрывом в соотношении оценок.

|

Оцени собственное участие в уроках погружения, пройдя по следующей ссылке

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeImu95I-S9m9uZ0tsVyUUBtnN54xmYQgTtB9sp8hl0Up7nGQ/viewform

|

|

| |

Скачать 1.49 Mb.

Скачать 1.49 Mb.