Заказ 2150891. 1. Тарифы внутреннего водного транспорта 3

Скачать 127.55 Kb. Скачать 127.55 Kb.

|

СодержаниеВведение 2 1. Тарифы внутреннего водного транспорта 3 1.1 Особенности развития внутреннего водного транспорта России на современном этапе 3 1.2 Основные понятия о тарифах на внутреннем водном транспорте 8 1.3 Методика расчета тарифа на грузоперевозки внутренним водным транспортом 10 2. Правила перевозки скоропортящихся грузов, животных, продуктов и сырья животного происхождения 14 2.1 Основные понятия перевозки скоропортящихся грузов, животных, продуктов и сырья животного происхождения 14 2.2 Условия для перевозки скоропортящихся грузов, животных, продуктов и сырья животного происхождения 17 2.3 Необходимые документы для перевозки скоропортящихся грузов, животных, продуктов и сырья животного происхождения 22 Заключение 26 Список использованной литературы 27 ВведениеНа современном этапе перехода к рыночным отношениям возникает потребность ускоренного развития производственной инфраструктуры, в том числе транспорта, обеспечивающей надежное обращение материальных ресурсов. При грузовых перевозках транспорт участвует практически во всех взаимосвязях производителей и потребителей продукции производственного назначения и товаров народного потребления. В связи с этим, данная тема является актуальной потому, что имеет много неизученных проблем, связанных с использованием транспорта для организации коммерческой деятельности таких, как: доставка грузов, эффективность использования транспорта, выбор вида транспорта и схем транспортировки и т.д. Объектом работы является тарифы внутреннего водного транспорта, правила перевозки грузов. Предмет исследования – коммерческая деятельность в транспортной сфере. Цель выполнения работы – систематизация, закрепление и расширение объема знаний, полученных в процессе изучения дисциплин блока «Коммерческая деятельность на транспорте». В связи с поставленной целью определены следующие задачи: 1. рассмотреть особенности развития внутреннего водного транспорта России на современном этапе; 2. изучить основные понятия о тарифах на внутреннем водном транспорте; 3. охарактеризовать методику расчета тарифа на грузоперевозки внутренним водным транспортом; 4. проанализировать основные понятия перевозки скоропортящихся грузов, животных, продуктов и сырья животного происхождения; 5. рассмотреть условия для перевозки скоропортящихся грузов, животных, продуктов и сырья животного происхождения; 6. изучить необходимые документы для перевозки скоропортящихся грузов, животных, продуктов и сырья животного происхождения. 1. Тарифы внутреннего водного транспорта1.1 Особенности развития внутреннего водного транспорта России на современном этапеИсторически речной транспорт играет важную роль в функционировании народного хозяйства, ведь в нашей стране большое количество рек и озер и при этом довольно большая территория, практически непригодная для откладки яиц. искусственные транспортные пути. Протяженность водных путей в России, по данным Росморречфлота, не изменилась за последние 15 лет. По последним данным, это 101 662 км. Следует отметить, что в настоящее время более половины гусениц не соответствуют требованиям типовых размеров судов. Более половины всех внутренних перевозок, как грузовых, так и пассажирских, приходится на Волго-Камский бассейн. При этом учитываются звенья в цепочке, которые их связывают. На заднем плане - Москва и Волго-Донской канал, а также Волго-Балтийский маршрут через Балтийское море. Волго-Камский бассейн также является самой загруженной линией общественного транспорта, местного пригородного и внутригородского пассажирского транспорта из всех речных бассейнов страны [4]. Западно-Сибирский бассейн занимает второе место после Волго-Камского по объему работ, выполняемых на речном транспорте страны. Его характеристиками являются значительная удаленность от морских и океанских трасс с круглогодичной навигацией, а также сильная зависимость от погодных условий не только зимой, но и летом (аномальная жара 2018 г. привела к снижению уровня воды на критическая точка, большинство кораблей не могло ориентироваться). Обь и Иртыш, важнейшие речные пути, соединяют южные и центральные районы Западной Сибири с районами Крайнего Севера. Направление и характер грузоперевозок в основном связаны с представленными в регионе лесными ресурсами, а также с разработкой нефтяных и газовых месторождений. Речные пути являются важнейшим фактором улучшения транспортно-географического положения региона и уровня взаимодействия с системой международных транспортных коридоров через Северный морской путь. Реки Северной Европы (Двина-дю-Норд с притоками Вычегда и Сухона, Мезень, Печора, Свирь, Нева, Беломорско-Балтийский канал) занимают третье место по грузообороту в стране. Из пассажирских перевозок мы выделяем направления из Санкт-Петербурга в Москву, Карелию (Валаам, Кижи), Архангельскую область (Соловецкие острова) и Верхнюю Волгу. Речные системы Восточной Сибири и Дальнего Востока с крупнейшими артериями, такими как реки Енисей, Ангара, Лена, а также озера. Байкал играет важную роль в поддержании жизни региона, несмотря на ограниченный период навигации. В этом регионе практически нет возможности использовать другие виды транспорта для перевозки грузов и людей между удаленными районами. Енисей связывает южные районы Восточной Сибири с Арктикой и Северным морским путем. Лена - крупнейшая судоходная река России. Он пересекает Иркутскую область и Якутию. На Дальнем Востоке водную транспортную систему образуют Амур и его притоки Зея и Бурея. Стратегическое развитие бассейна Восточной Сибири заключается в обеспечении внешнеэкономических связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом и интеграции существующих маршрутов в международные транспортные коридоры [6]. Азово-Донецкий бассейн связывает крупные промышленные центры короткими и экономически выгодными транспортными маршрутами, обеспечивает внешнеэкономическое сотрудничество со странами Черноморского, Каспийского и Средиземноморского бассейнов. Республика Саха (Якутия) - 16 522 км, Тюменская область - 11 834 км и Иркутская область - 8 069 км, являются основными субъектами Федерации по протяженности водных путей [7]. Волго-Балтийский водный путь, Волго-Донский и Бело-Балтийский каналы и др. С открытием и внедрением новых технологий и новых видов транспортных средств активное использование речного транспорта постепенно снижается. Воздушный и трубопроводный транспорт в значительной степени заменил речной транспорт для перевозки грузов и пассажиров в отдаленные районы России. В результате экономического кризиса 1990-х годов объем перевозок грузов внутренним водным транспортом увеличился более чем в пять раз. Только с 2000-х годов объем производства в удаленных экономических регионах Российской Федерации стал увеличиваться, что сделало позицию речного транспорта. Сегодня продолжающаяся эксплуатация наземного транспорта сталкивается с множеством проблем, которые должны обратить вспять негативные тенденции в этом виде транспорта. С этой точки зрения важно и актуально изучить наземный транспорт, выявить причины его отсталости и неконкурентоспособности на текущем этапе. Инвестиции необходимы для развития любого сектора экономики. Если проанализировать динамику инвестиций по видам транспорта в России за последние 10 лет, мы сразу увидим их значительный рост. После кризисных лет тенденция положительная. Это связано с принимаемыми правительством мерами по улучшению ситуации в экономике страны, в том числе с реализацией проектов в транспортной сфере. Один из таких проектов - газопровод «Северный поток». В 2011 году «Газпром» и зарубежные партнеры запустили первую трубопроводную сеть. Кроме того, значительные инвестиции вложены в развитие железнодорожного транспорта. В этот период резко увеличился и речной транспорт. В 2011 году реконструированы отдельные участки бассейна Енисея, Волго-Донского судоходного канала и Московского канала. В 2015 году показатели значительно снижаются по сравнению с 2011 годом. Основная причина - кризис 2014 года, который затронул состояние практически всех секторов экономики нашей страны. Резко упали иностранные инвестиции, что привело к сокращению бюджета и государственных инвестиций. В то же время следует отметить, что объем инвестиций в развитие речного транспорта в России за весь рассматриваемый период отставал от других видов транспорта, основными лидерами которых являются железнодорожный транспорт и транспортировка по трубопроводам. Столь низкие цены можно объяснить недостаточной привлекательностью и конкурентоспособностью речного транспорта по сравнению с другими. Несмотря на их неоспоримые преимущества (наличие естественных дорог, не требующих значительных вложений в оборотные средства, невысокая стоимость товаров, перевозимых даже в городские агломерации и удаленные промышленные районы и т. д.), Их оказалось недостаточно для обеспечения объема. товары. Основным конкурентом внутреннего водного транспорта, выполняющего те же функции (доставка сыпучих грузов на большие и средние расстояния), является железная дорога. Этому способствовало несколько причин. В судоходстве до конца 1990-х гг. Преобладали крупные судоходные компании. Во второй половине 1990-х гг. Усилились приватизационные процессы. Пострадали и речные транспортные системы. Быстрыми темпами единственные крупные судоходные компании страны были разделены на многочисленные судоходные компании. Это приводит не только к неравному распределению (как по количеству, так и по производительности) судов между компаниями, но и к размыванию ответственности, отсутствию интереса к развитию системы флота и значительному недофинансированию транспорта. ... В этот же период произошел значительный скачок в развитии частных авиационных компаний и железнодорожного транспорта в связи с реорганизацией его структуры. В результате за 20 лет реформ в транспортной сфере общий объем речных грузоперевозок только в Западной Сибири снизился в 7-10 раз, а в некоторых регионах поставки отдельных категорий товаров практически прекратились [9]. Один из негативных показателей - старение существующего автопарка. Независимо от региона страны, все судоходные компании сообщают, что речные суда исчерпали свои ресурсы и вряд ли будут строить новые суда в России. Средний возраст речных и озерных лодок в нашей стране составляет около 30 лет, что на 5-10 лет больше рекомендуемой продолжительности жизни. Все это говорит о том, что Россия стремительно теряет речной флот. За последние 10 леев количество речных и озерных лодок уменьшилось примерно в 2 раза. В результате объем грузовых и пассажирских перевозок на внутренних водных путях снизился. В настоящее время остро стоит проблема необходимости принятия оперативных мер по стимулированию речного движения. Судоходные компании не могут самостоятельно решить проблему приобретения новых единиц флота без государственной поддержки. Износ транспортных средств вызывает ряд экономических, экологических и социальных проблем. Сокращение личного состава, плохое отношение к работе, несвоевременные и некачественные проверки эксплуатационных характеристик судов могут стать причиной крупных катастроф, важнейшими из которых стали затонувший на Волге моторный катер внутреннего плавания «Болгария Сергей Абрамов» и гибель дети. на Сямозере [10]. Проблемы речного транспорта также связаны с недофинансированием отрасли; отсутствие квалифицированных специалистов разного уровня; неразвитая или устаревшая портовая инфраструктура для пассажирских перевозок; несоответствие качества и стоимости предоставляемых услуг, в том числе недостаточное количество единиц комфортабельного круизного флота [11]. Однако следует отметить, что недостаточное обновление парка сдерживается высокими производственными затратами; длительный срок окупаемости постройки пассажирского теплохода; ограниченный срок использования круизных судов (навигация в центральных бассейнах длится до пяти месяцев); ограниченные возможности в формировании новых направлений морского туризма в России [8]. Несмотря на все вышеперечисленное, в нашей стране будет использоваться речной транспорт, поскольку есть ряд сфер, где он незаменим. Например, водный транспорт остается актуальным для использования в отдаленных районах нашей страны (некоторые регионы Сибири и Дальнего Востока). Повсюду проложить железную дорогу невозможно, а воздушный транспорт требует значительных финансовых затрат на массовую транспортировку грузов (полезных ископаемых и др.) [12]. Для изменения и улучшения ситуации в секторе внутреннего водного транспорта, на наш взгляд, можно и нужно принять следующие меры: - введение доступных тарифов на пассажирский транспорт; - модернизация портовой инфраструктуры внутренних водных путей; - расширить спектр предоставляемых услуг и усилить контроль их качества; - обновление флота не только за счет модернизации судов, но и за счет ввода в эксплуатацию новых проектов в ущерб субсидии промышленности; - повышение безопасности транспортных услуг [13]. Несмотря на выявленные проблемы, потребность в инновационном развитии отрасли остается безусловной, включая техническое перевооружение и внедрение современных систем управления и контроля, а также инженерно-гидрологические работы по совершенствованию судоходства. Становление Российского государства на берегах великих рек, строительство речных сетей и портов, как во времена Российской Империи, так и во времена СССР, постепенное преодоление кризиса экономики в целом и, следовательно, формирование спроса на грузовые перевозки, загруженность автомобильных дорог, отсутствие альтернативного транспорта для ряда регионов подчеркивают важность развития отрасли на государственном уровне. 1.2 Основные понятия о тарифах на внутреннем водном транспортеНа внутреннем водном транспорте для одних и тех же видов груза, но для различных пароходств применяют тарифные схемы, значительно дифференцированные: а) По бассейнам рек; б) Родам грузов (сухогрузы, нефтяные); в) Способам перевозки (буксировка судов, барж); г) Видам отправок (судовые, сборные и мелкие, контейнерные); д) Видам сообщений (внутреннее водное, смешанное железнодорожно-водное, заграничное). Для основных видов перевозок разработана система тарифных схем, состоящая из следующих групп: - На доставку генеральных грузов - 70 схем. - Нефтяных грузов - 20 схем. - Буксировку грузов - 20 схем. Схемы тарифов построены на двухставочной основе: начальные ставки с 1 т за минимальное расстояние 50 км и с 1 т*км за передвижение. При буксировке плотов минимальное расстояние составляет 25 км. В таблице 1 представлена схема транспортных тарифов на водном воздушном транспорте. Таблица 1 - Схема транспортных тарифов на водном воздушном транспорте.

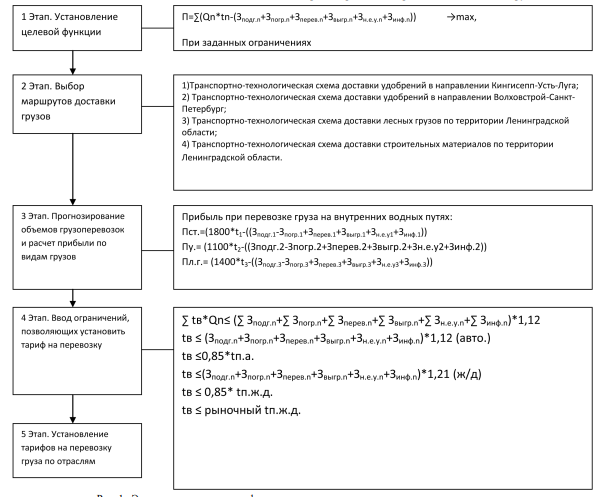

При речном транспорте каждая судоходная компания выполняет международные перевозки по своим тарифам. Тарифы чаще всего основываются на индексации тарифов в Тарифе № 14-01 «Тарифы на услуги грузового и инфраструктурного транспорта, предоставляемые внутренним водным транспортом». Таблицы сметных транспортных расходов строятся на основе расстояний ленточных перевозок независимо от наименования груза. С увеличением дальности перевозки тарифная ставка снижается. Стоимость перевозки судов смешанного плавания (река-море) речными и морскими портами на морских участках маршрута устанавливается в соответствии с действующими морскими тарифами. В рыночных условиях стоимость перевозки должна определяться уровнем цен, преобладающим на данном рынке. В связи с этим ставка фрахта на речной транспорт формируется так же, как и на морской транспорт. 1.3 Методика расчета тарифа на грузоперевозки внутренним водным транспортомРаспределение грузовых перевозок между различными видами транспорта осуществляется с учетом технико-экономических характеристик каждого из них, определенных условий перевозки и наиболее выгодных сфер использования того или иного вида транспорта. Критерием оптимальности при выборе предпочтительного варианта обычно является минимум учитываемых общих затрат. Стоимость доставки товаров рассчитывается с учетом их вывоза от точек производства до основных путей сообщения и условий доставки по этим маршрутам до конечных мест потребления, так как это создает дополнительные расходы, связанные с транспортировкой товаров. на транзитных подъездных путях, внутриузловых перевозках, перегрузочных операциях и т. д. Эти затраты, которые иногда весьма значительны, часто различаются вариантами, рассматриваемыми для развития грузовых перевозок, и поэтому существенно влияют на их сравнительную эффективность. В последнее десятилетие из-за возросшей транспортной нагрузки и довольно высокой стоимости строительства новых автомагистралей многие государства с сетью речных бассейнов, в том числе наша страна, уделяют все больше внимания развитию речных перевозок грузов. Чтобы переключить поток товаров на речной транспорт, необходимо установить для грузоотправителей наиболее привлекательные тарифы по сравнению с тарифами на автомобильный и железнодорожный транспорт при соблюдении условия равновесия. Ниже предлагается методика установления тарифов на грузоперевозки внутренним водным транспортом, расчет которых включает пять этапов (рис 1).  Рисунок 1 - Этапы установления тарифа на грузоперевозки внутренним водным транспортом 1 этап. Формирование целевой функции. 2 этап. Выбор маршрутов доставки, видов грузов и транспортно-технологических схем. 3 этап. Прогнозирование объемов грузоперевозок по видам транспорта. На этом этапе рассматривается динамика объемов грузоперевозок. 4 этап. Ввод ограничений, позволяющих установить тарифы на грузоперевозку. Необходимо наложить такие ограничения чтобы стоимость перевозки внутренним водным транспортом была бы меньше, чем среднерыночная стоимость при использовании автомобильного и железнодорожного транспорта. В предлагаемой модели предусматривается выполнение условия рыночного метода ценообразования. Кроме того, вводится ограничение, обеспечивающее условие доходности предприятий, осуществляющих перевозку грузов по внутренним водным путями устанавливается пороговая величина прогнозируемой прибыли предприятий внутреннего водного транспортами. 5 этап. Установление тарифов на перевозку водным транспортом по видам грузов с использованием аппарата линейного программирования. П– Совокупная прибыль предприятия, осуществляющего перевозку груза на внутренних водных путях; Пст. – Прибыль при перевозки строительных грузов на внутренних водных путях; Пу. – Прибыль при перевозки удобрений на внутренних водных путях; Пл.г. – Прибыль при перевозки лесных грузов на внутренних водных путях; Qn – Объем перевозимого груза; tn – Тариф на перевозку груза; tв – Тариф на перевозку груза водным транспортом; tп.а – Тариф на перевозку груза автомобильным транспортом; tп.ж.д. – Тариф на перевозку груза железнодорожным транспортом; S – Плановая себестоимость перевозки груза. Зподг.n – затраты на подвоз груза, хранение, формирование судовых партий; Зпогр.n, Звыгр.n – затраты на выполнение перегрузочных и перевалочных операций; Зперев.n – затраты на перемещение грузов магистральным транспортом в том числе на выполнение начально-конечных и движенческих операций; Зн.е.у.n – потери из-за снижения качества материальных ресурсов в результате естественных факторов; Зинф.n – затраты на получение требуемой информации; Принятые в расчете прибыли числовые значения объемов перевозок для Северо-Западного региона определены прогнозно на базе статистических данных за последние пять лет. 2. Правила перевозки скоропортящихся грузов, животных, продуктов и сырья животного происхождения2.1 Основные понятия перевозки скоропортящихся грузов, животных, продуктов и сырья животного происхожденияК скоропортящимся товарам относятся товары, которые при хранении и транспортировке требуют защиты от воздействия высоких или низких температур и влажности наружного воздуха, т. е. особых условий перевозки, а именно охлаждения или обогрева и вентиляции транспортных средств, особого ухода или контроля груза. Скоропортящиеся продукты питания - В соответствии с правилами перевозки, утвержденными транспортной комиссией, они определяются следующим образом: «Скоропортящиеся продукты питания - это продукты питания, которые при нормальных условиях способствуют развитию вредных микроорганизмов и требуют мер защиты. Транспортировка (предотвращение чрезмерной влажности, предварительное охлаждение во время транспортировки и т. д.) Скоропортящиеся товары также должны включать товары, которые боятся холода и требуют специальных мер защиты (хранение и транспортировка в изолированных помещениях и вагонах). Скоропортящиеся товары можно классифицировать по общей классификации любого товара: - по физико-химическим свойствам - твердые, жидкие и текучие. Твердой, в свою очередь, может быть и комната, и наволочка; - в зависимости от условий перевозки - не требующий специализированного подвижного состава, требующий соблюдения определенных санитарно-температурных режимов, следовательно, специализированный подвижной состав с учетом характеристик груза; - с точки зрения срочности перевозки - требующие сжатых сроков для поддержания качества товара при длительном сроке перевозки. Но при классификации скоропортящихся пищевых продуктов характеристики происхождения товаров и связанная с ними классификация по термической обработке должны оставаться доминирующими. Согласно Правилам перевозок скоропортящихся грузов, автомобильным транспортом в международном сообщении скоропортящиеся грузы в зависимости от происхождения делятся на следующие группы: - продукты растительного происхождения: фрукты, овощи, ягоды, грибы и др.; - продукты животного происхождения: мясо различных животных и птиц, рыба, икра, молоко, яйца и др.; - продукты переработки: молочные продукты, в т.ч. сыры, жиры различные, колбасные и другие мясные изделия, плоды замороженные и др.; - растения живые: срезанные цветы, цветы в горшках, саженцы деревьев и кустарников, рассада и др. В зависимости от способа температурной обработки скоропортящиеся грузы делятся на: - свежие или остывшие без изменения их естественного состояния; - охлажденные (как правило, до температуры от -6°С до +4°С, но иногда до +13°С); - замороженные (температура от -7°С до -18°С); - глубокозамороженные (температура ниже -18°С); - подогретые (с повышенной температурой относительно температуры наружного воздуха). Замороженный продукт - это продукт, температура которого в толщине не выше -6°С и в нем практически прекращаются биохимические процессы. Вода в таком продукте превращается в лед. Продукт в некоторой степени теряет вкусовые и ароматические свойства, но сохраняет питательность. В охлажденном продукте температура в толще от. 0. до +4°С, что замедляет физические и биохимические процессы. Термически необработанные продукты имеют температуру близкую или равную температуре наружного воздуха. Все виды животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и цирковых животных, а также пушных зверей, птицу, рыбу, пчел и других представителей животного мира (далее - животные), допускаются к перевозке транспортом общего пользования с территорий, свободных от заразных болезней, под контролем государственного ветеринарного надзора (далее - Госветнадзор) [5]. Животные принимаются к перевозке при наличии ветеринарного сертификата. Ветеринарный сертификат - документ, выдаваемый на подконтрольные товары, подлежащие перемещению (перевозке), уполномоченным органом Сторон, удостоверяющий его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и благополучие административных территорий мест производства этих товаров по заразным болезням животных, в том числе болезней общих для человека и животных [4]. Ветеринарный сертификат выдается согласно Правилам выдачи ветеринарных документов на грузы, подконтрольные государственному ветеринарному надзору. Ветеринарный сертификат, заполненный разными чернилами, шрифтами, почерками, имеющий исправления, нечитаемый оттиск печати, без печати, без подписи, без полного наименования должности, без указания фамилии и инициалов специалиста, выдавшего документ, без даты выдачи, а также документы, скрепленные печатями юридических и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), которым не предоставлено право выдачи ветеринарных сопроводительных документов, считается недействительным, и груз по такому ветеринарному сертификату к перевозке не принимается [9]. Продукты и сырье животного происхождения, корма для животных допускаются к перевозке железнодорожным транспортом с территорий, не подвергнутых заразным болезням животных под контролем органов госветнадзора и в соответствии с правилами перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов. Подконтрольные органам госветнадзора грузы принимаются к перевозке железнодорожным транспортом только при наличии ветеринарно-сопроводительных документов на каждый вагон, контейнер, мелкую отправку. Ветеринарные сертификаты и свидетельства без указания всех требуемых сведений, заполненные разными чернилами, шрифтами, почерками, с исправлениями, неясным оттиском печати, либо без печати, подписи, полного наименования должности, фамилии и инициалов специалиста, подписавшего документ, а также их копии, считаются недействительными и груз по таким документам к перевозке не принимается. Ветеринарное свидетельство (сертификат) прикладывается к транспортной железнодорожной накладной (далее - накладная) или к железнодорожной накладной Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (далее - СМГС). Вывоз и ввоз подконтрольных органам госветнадзора экспортно-импортных грузов производятся только через те станции, на которых имеются пограничные контрольные ветеринарные пункты. О поступлении таких грузов перевозчик на пограничной передаточной станции извещает пограничный ветеринарный пункт. Грузы, подлежащие ветеринарно-санитарному надзору, принимаются к перевозке только до той станции, и в адрес того грузополучателя, которые указаны в ветеринарном свидетельстве (сертификате). Осмотр грузов представителем госветнадзора производится при их погрузке, выгрузке и в пунктах перегрузки. 2.2 Условия для перевозки скоропортящихся грузов, животных, продуктов и сырья животного происхожденияОсновная задача хранения и перевозки скоропортящихся грузов - это соблюдение условий, при которых они не подвергались бы вредному воздействию физико-химических и бактериологических факторов. От этого воздействия должна быть ограждена и среда, в которой они находятся. На результаты хранения и перевозок влияют: - качество, состояние и подготовка продукта к хранению или перевозке, его тара и упаковка; - температура, влажность, циркуляция и вентиляции воздуха в помещении, где хранится или перевозится продукт, а также чистота воздуха в транспортных средствах (отсутствие микробов, плесени, пыли, выделяемых продуктами газов и запахов); - санитарное состояние транспортных средств, способы размещения в них продуктов и длительность хранения или перевозки. Особое внимание уделяется ветеринарно-санитарному контролю. Осмотром выявляют: может ли продукт быть допущен к перевозке и помещен в холодильник на хранение, и на каких условиях, состояние его и стойкость в условиях длительного хранения или перевозки, а также наличие документов, подтверждающих его качество, стандартность продуктов и тары. Методы исследования пищевых продуктов делятся на две группы: а) органолептические основаны на определении качества органами чувств человека; б) лабораторные исследования подразделяются на: - физические, определяющие плотность, температуру плавления, застывания, кипения, вязкость, осмотическое давление, электропроводность и другие свойства; - химические, которые устанавливают состав продуктов и изменения, происходящие в процессе производства, хранения, перевозки и т.д. - биологические, выявляющие природу микроорганизмов, наличие возбудителей пищевых отравлений; - физиологические, устанавливающие усвояемость пищевых продуктов, калорийность, содержание витаминов и др.]. Температурный режим в камерах хранения, в транспортном средстве зависит от вида продукта. Рекомендуемые температуры хранения и перевозки скоропортящихся грузов приводятся в справочниках и «Правилах перевозки скоропортящихся грузов». Колебания температур не должны превышать 1-2°С. Влажность воздуха поддерживают на уровне 80-95%. Циркуляция воздуха необходима в камерах и вагонах для поддержания равномерной температуры и влажности в различных точках помещения. Скорость движения воздуха зависит от груза, тары, способа загрузки и т.д. и составляет 0,15-0,2 м/сек. Циркуляция воздуха может быть побудительной (вентиляторами) и естественной (за счет разности температур воздуха в отдельных частях помещения). Размещают продукты в транспортных средствах так, чтобы использовать емкость, одновременно соблюдая все условия хранения и перевозки. Наблюдают за режимом хранения и перевозки с помощью различных приборов. Скоропортящиеся грузы перевозят по плану, разрабатываемому с учетом удовлетворения потребностей в перевозках продуктов питания, эффективного использования технических средств [12]. Перевозки планируют по следующей номенклатуре: мясо, молоко и молочные продукты; рыба; картофель, овощи и фрукты. Основными условиями правильной организации перевозок скоропортящихся грузов, обеспечивающими доставку их в пункты назначения в установленные сроки и в полной сохранности, являются: - подготовка груза к перевозке отправителем полностью в соответствии с ППГ; - предъявления к перевозке только доброкачественных грузов в стандартной таре и упаковке; - выбор, подготовка и подача под погрузку исправных вагонов и других транспортных средств; - погрузка и укладка груза в вагоне в соответствии с ППГ; - отгрузка скоропортящихся грузов маршрутами и укрупненными группами вагонов; - ускоренное продвижение поездов и надлежащее обслуживание вагонов в пути. При перевозке скоропортящихся грузов необходимо учитывать также климатические условия района погрузки и предположительное направление перевозки. Обычно выделяют четыре основных календарных периода: летний, зимний и два переходных (от зимы к лету, от лета к зиме). В зависимости от периода выбирают способ перевозки, порядок оборудования подвижного состава, устанавливают допустимые сроки перевозки и пр. Перевозка скоропортящихся грузов, как правило, должна осуществляться на основании договоров, заключенных между предприятием и отправителями. В этих договорах обуславливаются обязательства сторон и предусматриваются четкий порядок и время завоза грузов в места отправления, необходимость сопровождения или перевозки грузов под ответственность предприятия, порядок проверки качества предъявляемых к перевозке грузов и тары и другие вопросы, связанные с обеспечением качества и сохранности грузов при перевозке. Скоропортящиеся грузы должны быть упакованы в стандартную тару, отвечать требованиям технических условий, что подтверждается качественным удостоверением. Автомобильная перевозка животных должна осуществляться на специализированном грузовом транспортном средстве, при его отсутствии - на грузовом транспортном средстве (далее - ГТС) общего назначения, оборудованном для автомобильной перевозки животных или птицы. Автомобильная перевозка животных запрещается на ГТС с самосвальным кузовом. До транспортировки автотранспорт должен пройти процедуру дезинфекции. Это относится как к кузову, где будут перевозиться животные, так и ко всей таре (ящикам, клеткам, цистернам). Дезинфекция должна проводиться с учетом вида каждой группы животных. При перевозке животных железнодорожным транспортом ветеринарное свидетельство или ветеринарный сертификат оформляется на каждый вагон отдельно с указанием количества животных в вагоне и прикладывается к транспортной железнодорожной накладной. Перевозка животных производится в универсальных крытых вагонах. Все оборудование и приспособления, необходимые для перевозки животных, предоставляются грузоотправителем. Перевозка птиц осуществляется в клетках с непроницаемым дном или без клеток. В последнем случае погрузка птиц производится в два яруса с обязательным обеспечением непроницаемости пола верхнего яруса. Под погрузку животных и птиц должны подаваться промытые и продезинфицированные вагоны. Водным транспортом перевозят обычно большие партии скота. Для этого оборудуют специальные самоходные суда или баржи, которые предварительно осматривает ветеринарный врач водного транспорта. В местах погрузки скота (в портах, пристанях) оборудуют причалы, загоны для скота, навесы с запасами кормов, воды, инвентаря, сооружают места для кормления и водопоя животных. Тут же размещают служебные помещения для ветеринарного надзора, оборудование для дезобработки транспортных судов (барж), карантинные помещения (изолятор). В случаях перевозки животных на грузопассажирских судах места для животных указывает капитан по согласованию с ветеринарно-санитарным надзором и представителем Государственной санитарной инспекции. Перевозка сырья животного происхождения. При перевозках кожевенно-мехового сырья необходимо соблюдать правила, запрещающие отгрузку в одном вагоне сырья сухих и мокрых способов консервирования. Нарушение правил приводит (особенно в летнее время) к переувлажнению сырья сухого консервирования, в результате чего ухудшаются его товарный вид и качество. При совместной перевозке кожевенного сырья сухого и мокрого способов консервирования наступает его порча с самонагреванием и развитием гнилостного процесса. В каждый четырехосный вагон грузят немытой запрессованной шерсти 8 т, мытой - 17 т, полугрубой - 20 т, грубой - 22 т. Кожу и шкуру невыделанные, пушнину сырую и мокросоленую грузят в четырехосный вагон по 33 т, сухие кожи - по 12 т. Для животноводческого сырья на станциях сортировки или перевалки должны быть выделены отдельные склады, площадки, изолированные дощатыми стенками высотой 2,5 м. Не допускается перевозка, в т.ч. мелкими отправками, сырья животного происхождения совместно с продуктами питания, кормами для животных, металлическими изделиями, красящими, пахучими и испаряющимися веществами, грузами для личных (бытовых) нужд. Не допускается совместная перевозка пищевого сырья с техническим сырьем животного происхождения. Вагоны после перевозки сырья животного подвергаются ветеринарно-санитарной обработке. 2.3 Необходимые документы для перевозки скоропортящихся грузов, животных, продуктов и сырья животного происхожденияПри перевозках скоропортящихся грузов помимо путевого листа и транспортной накладной должны быть: а) лист контрольных проверок температуры груза и воздуха в кузове транспортного средства, выдаваемый водителю владельцем транспортного средства по форме согласно Приложению 5 к Правилам перевозки отдельных видов грузов; б) сертификат соответствия (качества) продукции установленным требованиям, либо декларацию о соответствии этим требованиям и удостоверение, подтверждающие качество и безопасность продукции. Выдается водителю грузоотправителем; в) карантинный сертификат, оформленный местной инспекцией по карантину растений на каждую отдельную партию подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) происхождением из карантинных фитосанитарных зон и передаваемый водителю грузоотправителем; г) копию санитарно-эпидемиологического заключения, заверенную в установленном порядке; д) свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям, установленным для международных перевозок скоропортящихся пищевых продуктов. Выдается Минтрансом России по форме, установленной Соглашением СПС; е) санитарный паспорт на транспортное средство, осуществляющее перевозки скоропортящихся грузов; ж) ветеринарное свидетельство, оформленное на подконтрольные грузы территориальными органами Россельхознадзора, а при международных перевозках ветеринарный сертификат, оформленный ветеринарными врачами пограничных контрольных ветеринарных пунктов. Подконтрольные органам Россельхознадзора скоропортящиеся грузы принимаются к перевозке автомобильным транспортом только при наличии ветеринарных сопроводительных документов на каждое транспортное средство, в соответствии с Инструкцией о порядке выдачи ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные органам Россельхознадзора грузы, утвержденной Минсельхозом России и зарегистрированной Минюстом России. При этом грузы, отправляемые за пределы района (города), включая экспортные грузы, сопровождаются ветеринарными свидетельствами, а в пределах района (города) - ветеринарными справками [11]. Ветеринарные свидетельства и справки действительны в течение трех дней с момента выдачи и до начала перевозки. Документы, необходимые для перевозки животных: - международный ветеринарный паспорт, который также приравнивается к ветеринарному свидетельству и содержит данные о животном и о владельце, о проведении необходимых обработок, вакцинаций и о сделанных прививках. Письмо Россельхознадзора России от 08.08.2018 № ФС-НВ-7/19291). - ветеринарное свидетельство, которое должно быть оформлено владельцем не более чем за пять дней до отъезда в Государственной ветеринарной станции на основании ветеринарного паспорта (п. 13 Ветеринарных правил, утв. Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 N 589). Провозить домашнее животное в салоне воздушного судна можно только с предварительного согласия авиаперевозчика, если такая возможность предусмотрена правилами авиакомпании, в противном случае животное перевозят в багажном отделении самолета, согласно пункту 143 Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", утвержденных Приказом Минтранса России от 28.06.2007 N 82 (ред. от 14.01.2019). Перевозка в поездах мелких домашних животных, собак и птиц (не более одного места на один проездной билет и не более двух мелких домашних (комнатных) животных или двух птиц на это место) допускается сверх установленной нормы провоза ручной клади в отдельных купе жесткого вагона (кроме вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности) согласно пункту 118 Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Минтранса России от 19.12.2013 № 473 (ред. от 09.04.2019) Контейнер для животного ставят на местах, предназначенных для размещения ручной клади. Размер контейнера не должен превышать 180 см по сумме трех измерений, в иных случаях домашних животных провозят в специализированных вагонах (п. 119 Правил №473). Требования к перевозке животных водным транспортом мало чем отличаются выше перечисленных. В соответствии с п. 3.4.5. СанПиН 2.5.2-703-98 "Суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания. Санитарные правила и нормы" перевозка животных осуществляется в контейнерах (клетках) при пассажире, то есть животные будут ехать с вами в каюте. Исключением являются собаки охотничьих и служебных пород, которые размещаются в специально отведенных для этого местах. ЗаключениеНа транспортном рынке взаимодействуют два субъекта: транспортная система и ее клиенты. Транспортная система представлена всеми видами транспорта, представляющими транспортные услуги в виде предложения в соответствии с имеющимся потенциалом. Клиенты – предприятия, учреждения, организации, фирмы и т.д. формируют спрос на транспортные услуги в соответствии со своими требованиями и платежеспособностью. Соотношение между спросом и предложением формирует уровень тарифов и сборов на транспортные услуги. Неуравновешенность спроса и предложения на транспортном рынке вызвана конкуренцией между различными видами транспорта. В такой ситуации спрос будет переходить с одного вида транспорта на другой в соответствии с уровнем тарифов и сборов и качеством транспортного обслуживания. Конкуренция на транспортном рынке в новых условиях хозяйствования приобретает качественно новые черты. Развивается частное предпринимательство на транспортном рынке, повышаются требования к качеству перевозочного процесса и др. Транспортно-логистические услуги играет важную роль в развитии экономики страны, связывая промышленность сельское хозяйство, обеспечивая условия для нормального производства и обращения, содействуя развитию межрегиональных связей. От работы транспорта во многом зависит эффективная деятельность торговых организаций и предприятий, так как расходы на перевозку товаров занимают значительную долю в издержках обращения. Кроме того, рациональное использование транспортных средств позволяет более оперативно осуществлять доведение многих миллионов тонн товаров от производства до конечных потребителей. Список использованной литературы1. Агешкина Н. А. Организация перевозок грузов на особых условиях (автомобильный транспорт): учебное пособие / Н. А. Агешкина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 289 c. 2. Аникин Б. А. Логистика производства: теория и практика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Волочиенко, Р. В. Серышев; отв. ред. Б. А. Аникин. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 454 с. 3. Боровков, М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко. - М.: Лань, 2019. - 448 c. 4. Ворон О.А. Аспекты совершенствования железнодорожных перевозок скоропортящихся грузов в составе непрерывной холодильной цепи / О.А. Ворон, И.Г. Морчиладзе // Транспорт Российской Федерации. – 2016. - №1(50). – С.40-45. 5. Григорьев М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика: учебник для СПО / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 507 с. 6. Григорьев М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика: учебник для академического бакалавриата / М. Н. Григорьев, В. В. Ткач, С. А. Уваров. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 507 с. 7. Королева Л. А. Логистика: учебное пособие / Л. А. Королева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Саратов: ЮжноУральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 376 c. 8. Левкин Г. Г. Коммерческая логистика: учебное пособие для вузов / Г. Г. Левкин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. 9. Левый В.Д. Тарифы на погрузочно-разгрузочные работы и основные факторы, определяющие их размер в морских и речных портах. Научные работы МГАВТ. Речной транспорт (XXI век) № 4 2012. – 84–86 с. 10. Маликов, О.Б. Организация завоза скоропортящихся грузов на холодильный терминал станции отправления / О.Б. Маликов, К.А. Журабоев // ISSN 1815-558X. Известия ПГУПС. – 2017. – №2. – С.55-61. 11. Методические рекомендации по расчету тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, в том числе на переправах // Утверждено – Руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области В.М. Иконников г. Архангельск 2016, – 15 с. 12. Основные правила упаковывания, маркировки, транспортирования и хранения промышленных грузов. Выпуск 2. - М.: Торговый Дом Металлов, ЛТД, 2017. - 104 c. 13. Палагин Ю. И. Логистика - планирование и управление материальными потоками: учебное пособие / Ю. И. Палагин. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Политехника, 2016. — 290 c. 14. Троицкая Н. А. Транспортно-технологические схемы перевозок отдельных видов грузов / Н.А. Троицкая, М.В. Шилимов. - М.: КноРус, 2016. - 232 c. 15. Федоров Л. С. Общий курс транспортной логистики. Учебное пособие / Л.С. Федоров, В.А. Персианов, И.Б. Мухаметдинов. - М.: КноРус, 2016. - 310 c. |