1. Теоретические основы анемии у беременных 1 Анемия как термин, понятие

Скачать 1.17 Mb. Скачать 1.17 Mb.

|

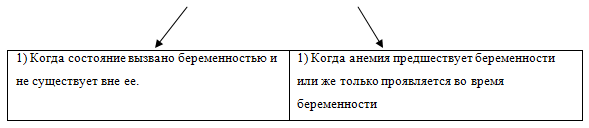

1.2 Анемии у беременныхПод названием «анемии беременных» понимаем ряд анемических состояний, возникших во время беременности. Они осложняют ее течение и обычно исчезают вскоре после родов или же после ее прерывания. С патогенетической точки зрения согласно А. Алдеру (1927), все анемические состояния у беременных сводятся к двум формам:  С терминологической точки зрения название «анемия и беременность» очень широкое и неточное, так как он включает в себя все анемии, связанные или несвязанные с гестационным процессом. Наименование «анемии во время или в беременности» не выясняет причинную связь с нею, а « анемия беременности» - неправильное название, так как анемией болеет беременная женщина, а не беременность. На основании приведенных выше причин считаем, что термин « анемии беременных» относительно наиболее правильный и точный. Каждая беременность со своими повышенными требованиями нарушает гармонию и равновесие гемоиммуной системы. Первым автором, который занимался этой проблемой, была М.А. Даниахий (1936). Она обследовала 51 женщину в разных сроках беременности, от полутора месяцев до седьмого дня после родов. Согласно М.А. Даниахий, костный мозг при нормальной беременности характеризуется следующими изменениями: а) лейкопоэтической реакцией – образованием в основном метамиелоцитов с нейтрофилиейв крови; б) у женщин, страдающих рвотой в первые месяцы беременности, наблюдаются токсико-дегенартивные измения; в) во второй половине беременности наступает умеренная анемия в результате повышенного расхода эритроцитов для удовлетворения потребности плода; г) изменения в костном мозге достигает максимума в седьмом и восьмом месяце беременности, после чего уменьшаются и задерживаются на этом уровне до родов. Таблица 1 - Некоторые показатели периферической крови в разные триместры беременности

В 90% случаев анемия у беременных является железодефицитной. Такая анемия характеризуется нарушением синтеза гемоглобина из-за развивающегося вследствие различных физиологических и патологических процессов дефицита железа. Наличие железодефицитной анемии приводит к нарушению качества жизни, снижает работоспособность, вызывает функциональные расстройства многих органов и систем. При дефиците железа у беременных увеличивается риск развития осложнения при родах, а при отсутствии своевременной и адекватной терапии может возникнуть дефицит железа у плода. Железо относится к одному из жизненно важных элементов, в организме человека его содержится около 4 г, 75% железа - в гемоглобине. Наиболее полно усваивается железо из продуктов животного происхождения (мясо), значительно хуже из пищи растительного характера. Выводится железо из организма женщины в количестве 2-3 мг/сутки через кишечник, желчь, с мочой, через эпителий кожи, при лактации и менструациях. Вне беременности потребность в железе составляет 1,5 мг/сутки. Во время беременности этот показатель неуклонно возрастает: В первом триместре на 1 мг/сутки, во втором триместре – на 2 мг/сутки, в третьем триместре – на 3-5 мг/сутки. Потеря железа наиболее выражена в 16-20 неделе беременности, что совпадает с периодом начала процесса кроветворения у плода и увеличением объема крови у беременной. Во время родов (при физиологической потере) теряется от 200 до 700 мг железа, в дальнейшем, в период лактации – еще около 200 мг. Таким образом, из материнского депо в период беременности и в послеродовом периоде расходуется около 800-950 мг железа. Организм в состоянии восстановить запасы железа в течение 4-5 лет. Если женщина планирует беременность раньше этого срока, у нее неизбежно развивается анемия. К развитию анемии при беременности приводят следующие процессы: - метаболические изменения, происходящие в организме пациентки во время беременности; - снижение концентрации ряда витаминов и микроэлементов – кобальта, марганца, цинка, никеля; - изменение гормонального баланса во время беременности, в частности, увеличение количества эстрадиола, вызываеющее угнетение эритропоэза; - дефицит в организме у беременной женщины витамина В12, фолиевой кислоты и белка; - иммунологическией изменения в организме беременной, происходящие за счет постоянной антигенной стимуляции материнского организма со стороны тканей развивающегося плода; - расход из депо организма матери железа, необходимого для правильного развития плода. Во время беременности может иметь место и так называемая физиологическая, или «ложная», анемия. Возникновение этой формы обусловлено неравномерным увеличением отдельных компонентов крови. Дело в том, что во время беременности происходит, как компенсаторная реакция происходит увеличение на 30-50% объема крови матери, но в основном, за счет плазмы. Соответственно, соотношение объема форменных элементов крови и плазмы смещается в сторону последней. Такая форма анемии не требует лечения. Патологическими формами анемии при беременности являются следующие: - Гипохромные анемии, которые могут быть следствием сопутствующей патологии при инфекционных заболеваниях (сепсис) и паразитарных инвазиях (гельминтозы, малярия) во время беременности. Гипохромная анемия во время беременности может возникнуть в результате заболевания печени, желудка, алиментарных дистрофий. - Мегалобластная анемия, связанная с дефицитом фолиевой кислоты, составляет 1% от всех анемий беременных, чаще развивается в третьем триместре беременности, перед родами и в раннем послеродовом периоде. Фолиевая кислота играет важную роль во многих физиологических процессах, участвует в синтезе аминокислот, играет ключевую роль в процессах деления клетки. Ткани с высокой скоростью деления клеток (костный мозг, слизистая оболочка кишечника) характеризуется повышенной потребностью в фолиевой кислоте. Дефицит фолиевой кислоты в организме возникает из-за недостаточного содержания его в рационе, повышенной потребностью в ней (беременность, недоношенность, гемолиз, рак); нарушения всасывания и повышенного выделения ее из организма (некоторые кожные заболевания, болезни печени). Суточная потребность организма беременной в фолиевой кислоте возрастает до 400 мкг, а к сроку родов – до 800 мкг, потребность в фолиевой кислоте в период лактации составляет 300 мкг. Дефицит фолиевой кислоты отмечается у беременных приблизительно 30% и неблагоприятно влияет на течение беременности и развитее плода. При таком дефиците возможно формирование дефектов нервной трубки (анэнцефалия, энцефалоцеле). Другим важным фактом, является наличие тесной взаимосвязи между уровнем фолиевой кислоты в организме матери и массой ребенка при рождении. За несколько недель до рождения плод расходует фолиевую кислоту матери для увеличения собственной массы и пополнения своих запасов фолатов. В результате у женщин, имеющих дефицит фолиевой кислоты, вероятность рождения ребенка с гипотрофией и сниженным запасом фолиевой кислоты существенно возрастает. Основными источниками фолиевой кислоты являются сырые зеленые овощи и фрукты, говяжья печень, сыр, яичный желток. Виды мегалобластных анемий: 1) Эссенциальное (криптогенное) злокачественное малокровие Бирмера-Эрлиха (пернизиционная анемия, мегалобластическая анемия, анемия Аддисона-Бирмера). Такая анемия встречается редко во время беременности. Эта форма анемии связана с дефицитом витамина В12 и фолиевой кислоты. Развитию данной анемии способствует перенесенные инфекции, недостаточность поступления витаминов с пищей, заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, использование лекарственных средств (ацикловир, противосудорожные препараты, нитрофураны, оральные контрацептивы) болезнь Крона. 2) Гипо- и апластическая анемия, при котором происходит резкое угнетение костномозгового кроветворения. Причинами данной анемии чаще всего является ионизирующее излучение; прием лекарственных препаратов (левомицетин, аминазин, бутадион, цитостатики); поступление в организм химических веществ (бензол, мышьяк), оказывающих миелотоксическое действие; хронические инфекционные заболевания (вирусный гепатит, полинефрит); аутоиммунные процессы. 3) Гемолитические анемии – большая группа заболеваний, основным отличительным признаком является укорочения срока жизни эритроцитов вследствие их гемолиза. Выделяют наследственные и приобретенные гемолитические анемии. Во время беременности встречается редко. Прогноз для матери благоприятный. Родоразрешение проводится через естественные родовые пути. 4) Истинная железодефицитная анемия встречается во время беременности чаще всего. Характерной особенностью является либо абсолютное уменьшение количества, либо функциональная недостаточность эритроцитов. Клинические проявления обусловлены, с одной стороны, наличием анемического синдрома, другой – дефицитом железа. Беременность противопоказана при следующих заболеваниях крови и системы кроветворения: - хронической железодефицитной анемии 3-4 степени; - гемолитической анемии; - гипо- и аплазии костного мозга; - лейкозах; - болезни Вергольфа с частыми обострениями. Исходя, из выше перечисленного можно сделать вывод, что железодефицитная анемия встречается значительно чаще, нежели чем другие виды анемий у беременных. Так давайте разберем железодефицитную анемию у беременных подробнее. |

Эритроциты,

Эритроциты,