Аристотель. 1. Учение Аристотеля о душе 6 Структура человеческой души по Аристотелю 6

Скачать 5.05 Mb. Скачать 5.05 Mb.

|

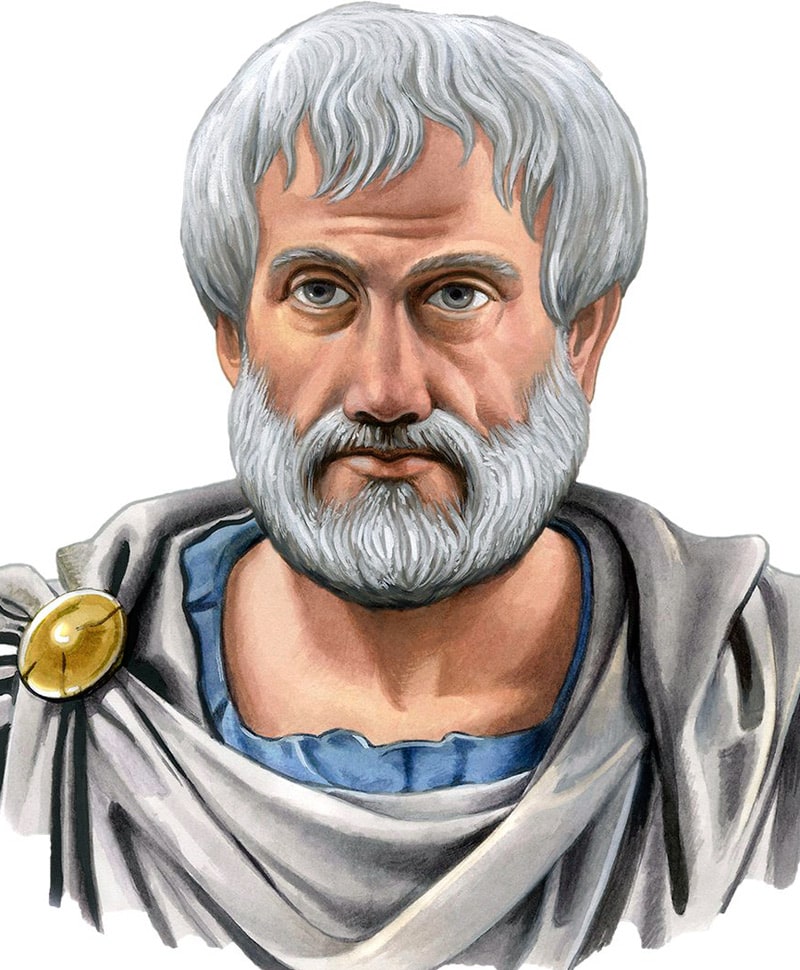

Содержание1. Учение Аристотеля о душе 6 1.1.Структура человеческой души по Аристотелю 6 1.2 Душа и тело 7 1.3 Разумная часть души человека 8 2. Представления Аристотеля о познавательных процессах 12 3. Практическое значение учения Аристотеля о действии, поступке и характере 15 4. Аристотель и его учитель Платон – два взгляда на природу души 18 5. Влияние Аристотеля на дальнейшее развитие представлений о душе и психике. 22 Заключение 25 Список использованных источников 27 Введение Роль психологии в жизни человека, как самостоятельной и научной дисциплины, достаточно велика. В современное время сложно представить человека, который в той или иной степени не был бы связан с данной дисциплиной или не интересовался ей, поскольку на всех этапах нашей жизни мы взаимодействуем с социумом и окружающей действительности и сами того, не замечая активно применяем психологические тактики повсеместно. Таких примеров может быть великое множеством, скажем с целью получить хорошее место работы, завязать общение и найти новых друзей, уладить возникший конфликт или показать себя в обществе, с некими определенными целями. За сотни лет человечество ничуть не изменилось, люди преследуют все те же цели и руководствуются теми же методами, конечно историческая действительность настоящего времени отличается от действительности, происходившей сто или тысячу лет назад, однако роль психологии в жизни людей и их взаимоотношения друг с другом остаются прежними. Тем не менее психология не является точной и строгой дисциплиной, она многогранна и довольно расплывчата, а иногда и вовсе находит множество опровержений в условиях современной действительности. Тем не менее данная дисциплина считается наукой и не безосновательно. В данной работе мы рассматриваем роль Аристотеля, древнегреческого философа и мыслителя в становлении современной психологии. Как ни странно, но именно Аристотель в некоторой мере заложил фундамент, на котором впоследствии создавали свои работы множество мыслителей, философов и ученых работавших в данной среде и отдавших жизнь этому предмету. В подтверждение этих слов приведем мнение известного немецкого философа Гегеля, который отмечал, что «самое лучшее, что есть в психологии в данный момент идет от Аристотеля». Именно этот древнегреческий мыслитель стал основоположником, всей научной философии и собственно психологии, сделав неоценимый вклад в развитие человеческой мысли. Здесь необходимо внести понимание, Аристотеля, как личности. По общепринятым сведениям, античный мыслитель родился в 384 году до н. э. в Страгире, одной из древнегреческих колоний [1].  На восемнадцатом году жизни, Аристотель воспитывался поступает в академию Платона, в Афинах, где пребывает в течение последующих двадцати лет, вначале как слушатель, но затем становится и преподавателем, а также полноправным членом содружества учеников Платона. После смерти Платона в 335 году. до н.э. Аристотель организует свое учебное заведение, и устанавливает собственный подход к принятию информации. Данное обучение происходила во время многочисленных прогулок, что с греческого слова означало «перипата». Некоторое время Аристотель продолжает вести просветительскую деятельность, однако после гибели Александра Македонского, к смерти которого по некоторым причинам отчасти относят и самого философа, его начинают преследовать за промакедонскую предрасположенность. Остаток жизни Аристотель проводит в своих землях в Халкиде, где и умирает от болезни желудка. Какова же была роль Аристотеля в развитии психологии? До наших дней дошло немало ценных сведений из которых становится ясно, что именно Аристотелю принадлежит первая теория психологических явлений, которая в последствии продолжит развиваться. Аристотель внес неоценимый вклад в учения об особенностях и свойствах самого процесса познания, мышления, памяти и ощущениях организма, внутренних и внешних (так например Аристотель пишет о неудовольствии и удовольствии, уделяет особое внимание аффектам и способам их очищения). Немало строк философ посвятил особенностям воли, а также характере. Так, например, в трактате «Характеристики», древнегреческий мыслитель выделяет 30 отличных друг от друга характеров. Самым известным из свидетельств, дошедших до наших дней и имеющих непосредственную связь с психологией, является трактат «О Душе», в котором автор занимается комплексным анализом проблем человеческой души. Понимание основ психологии на фундаментальном уровне, первопричин и особенностей ее зарождения, представляется весьма актуальной проблемой в современной время, кроме того изучение данной тематике позволит взглянуть на привычную для нас дисциплину под новым углом. Целью данной работы является изучение вклада древнегреческого философа Аристотеля в современную психологию В процесс изучения литературы и анализа материалов, были выдвинуты следующие задачи: Раскрыть понятие «Души» с точки зрения Аристотеля; Проанализировать особенности познавательных процессов по Аристотелю; Рассмотреть понимание характера и его сузности; Провести сравнение учения Аристотеля с учением его наставника Платона; Привести заключение по проделанной работе. 1. Учение Аристотеля о душеСтруктура человеческой души по Аристотелю Во время Аристотеля человеческой душе уделялось огромное внимание и уже тогда многие мыслители и философы задумывали о ее сущность, предназначении и ее свойствах [2]. В своих работах Аристотель полностью отвергает принадлежность души к какой-либо форме. Здесь имеется ввиду идеалистические и материалистические позиции, при том условии, что в первом случае душа – это некая бестелесная и незримая сущность, а во втором – разновидность материи. С точки зрения философ состояние, именуемой душой, занимает срединное расположение между материализмом и идеализмом, что равносильно трактовать и с позиции психологии, занимающей срединное место между естественными науками (в частности физика) и теологией. С позиции Аристотеля такая связь выражалась отчасти с взаимодействием души и материи, отчасти взаимодействия души и бога (либо богов). Непосредственно понятие «души» Аристотель предпочитал трактовать, опираясь на разработанное учение о категориях. Согласно его логике, все окружающие вещи и предметы (независимо от их свойств и особенностей) являются сочетанием вещества (т. е. материи) и самой формы (сущности данных вещей), которые изначально представляли собой ряд возможностей, не связанных друг с другом, но в своем единстве образовали то, что принято называть действительностью. С позиции Аристотеля живые существа, наделенные разумом, составляют сущность, образованную сочетанием материи и формы (тела и души). В своей работе о душе, Аристотель пишет следующее: «Душа – есть сущность формы естества тела, способного к жизни, а сама сущность, являясь формой, энтелехия. Душа есть суть бытия и форма такого же естественного тела, которая в самом себе имеет начало движения и покоя». В данном случае под термином энтелехия, введенном мыслителем имеется ввиду некую «действительность в данный момент времени», свойство которое делает тело способным к жизни и наделяет его некими свойствами и способностями. Говоря более конкретно, душа – это суть тела и первоначальная цель. 1.2 Душа и телоРассматривая связь души и тела, необходимо отметить, что именно Аристотель впервые (в соответствии с сохранившимися источниками), выдвинул гипотезу о неразрывном и неделимом сочетании между душой и живым телом в котором она наличествует. В своей работе, автор приводит наглядный пример, в котором демонстрирует, что все эмоции, испытываемые живой сущностью, не что иное как проявления самой души, которая пребывает в единственном теле и не отделима от него, то что принадлежит телу. Однако, душа, как и тело смертна [2,3]. Далее мыслитель говорит о том, что живое тело можно охарактеризовать, как орудие души, цель которого поддерживать ее существование. Здесь также отмечается, что душой наделены все живые существа, населяющие мир. Для более наглядного объяснение Аристотель приводит разделение согласно которому существует несколько видов душ, каждая из которых наделена определенными возможностями и развита по-своему. Говоря о том, что душа это и есть сущность жизни, мыслитель также говорит, что сущность живет в том случае, когда в ее естестве имеется хотя бы один из критериев: разум, ощущения (чувства), движения (под ним понимается способность к питанию), рост (имеется ввиду развитие) и упадок (увядание, процесс старения и разрушения). Иными словами, душой наделены абсолютно все формы жизни, но с разной степенью своего развития. Аристотель решил построить следующую концепцию, согласно которой существуют следующие виды душ: Растительные души (также известен, как вегетативный уровень), начальный уровень на котором наличествуют такие функции, как воспроизводство и питание. На данной ступени невозможны ощущения, а любые действия носят только материальный характер (имеется ввиду взаимоотношения с окружающей средой и другим живыми организмами). Животные души (трактуется, как чувственный уровень), на данном этапе уже появляются способности к чувствительности и восприятию форм; Человеческая душа, помимо вышеперечисленных сложный обладает разумом. Данный уровень является наиболее сложным и становится начальным этапом при дальнейшем становлении психологии. Так называемый лестничный подход, впервые в истории вносит понятие развитие, которое в дальнейшем применимо и к другим психологическим аспектам, а кроме того на данной основе строится и взросление. Функции души приобретают характер различных уровней, с характерными особенностями и различием в продолжительности. В представлении Аристотеля, человек является венцом творения природы, как наиболее сложная форма жизни и самое совершенное из материальных тел. Здесь можно заключить, Что Аристотель действительно является основоположником психологии, поскольку благодаря его трудам, для человечества того времени открылась дорога в новую эпоху, в понимании сущности души. Отчасти можно предположить, что становление такой мировой религии, как например христианство, отчасти базируется и на учениях Аристотеля, поскольку венцом творения в нем также представлен человек, созданный по образу и подобию божественных сил [2]. 1.3 Разумная часть души человекаПроанализировав особенности иерархической лестницы, стоит обратить особое внимания на такой критерий души, как разум. Неслучайно Аристотель выделяет его, словно подчеркивая исключительность человека, по отношению к менее совершенным формам жизни [2,3]. В работах Аристотеля делается акцент на том, что функции человеческой души, к каковым относятся рассуждение, способность анализировать, мыслить и делать умозаключения свойственны исключительно данному виду душ. Отмечается также и то, что лишь подобные «особенности» могут существовать раздельно от процессов происходящих в данный момент времени. Впрочем, Аристотель также обращает внимание на некоторую неясность возможности независимости мыслей от тела, но в тоже время полагает, что нет оснований считать ум, связанным с телом. Согласно его логике, в организме нет телесного органа для активизации мышления, в противном случае он мог бы обладать некоторыми качествами. Мышление обладает независимостью и в отличие от души – вечно, иными словами разум человека остается жизнеспособным после физической смерти и соответственно гибели тела и души. Этим мыслитель делает акцент и на божественных сущностях, которые в его понимании есть наивысшая из возможных форм, чистый разум, являющийся мыслью любой мысли. Абсолютом. Для более детального понимания, Аристотелем было предложено условное разделение разумной души, на две отдельные составляющие. Каждая из них наделяется собственным интеллектом и свойствам. Данную характеристику можно представить следующим образом: Первая частью, которую можно определить, как рассудочной, отвечает за непосредственную детальность при жизни, а также ее результаты, которые можно обозначить, как опыт. В данном случае подразумевается практическая истина и разум, относящаяся к насущным делам – частному. Данная часть души отвечает за сделанный человеком выбор, как и использовать полученные знания к самому частному. Здесь весомую роль играет добродетель, трактуемая, как практичность. По Аристотелю – это свойство души, приобретенное разумно для осуществления благ. Здесь же он объясняет, что практичным человеком является лишь то, кто, оценив окружающую действительность и ее свойства, правильно рассчитал средства для успешного выполнения поставленной цели, ведущей к благополучному завершению предпринятого мероприятия. Для практичности нужен ряд особых добродетелей, к которым относятся не только опыт, но и умеренность в своих желаниях, вследствие того, что ум утрачивается при избыточном страдании или наслаждении. В пример он приводит невозможность считать молодых людей практичным, из-за отсутствия должного опыта и неумеренности, которая им свойственна. Также Аристотель добавляет, что практичностью связана рассудительность и проницательность, а также стремление творить новое (изобретательство) и умение дать добрый и верный совет. Вместе с тем философ призывает обратить особое внимание на то, что рассудительность далеко ну привлекательная сторона практичности, поскольку она подразумевает критику. Изобретательность весьма похвальна, но она служит ключом в добыче средств для достижения целей, поэтому может быть использована не должным образом и со злым умыслом. Чтобы не допустить этого изобретательность должна служить практичности ровно таким образом, каким сама практичность служит добродетели. В то же время Аристотель говорит о том, что практичность – есть низшая форма разумной души, так как она требуется для достижения цели, а нужна не ради ее самой. Высшую форму разумной души, Аристотель называет мудростью. Данная часть души созерцает суть бытия, более не заботясь о выборе, обращаясь лишь к знанию и незнанию, благу и злу, истине и лжи. Деятельность высшей формы души мыслитель трактует, как научное развитие, так как предмет его изучения вечен. Такой вид души не способен к практической деятельности, вследствие отсутствия практического мышления необходимого для достижения поставленной цели. Однако высшая часть души способная руководить низшей и наставлять ее на верный путь. Аристотель описывает мудрость как высшее знание и понимание сути вещей в природе, в сочетании с деятельностью, эта добродетель приносит высшее блаженство. Под деятельностью, разумеется, понимается созерцание, которое является божественной, а потому самой блаженной. 2. Представления Аристотеля о познавательных процессахВ своих работах Аристотель приводит несколько форма познавательных процессов. Приведем краткую характеристику каждого из них, заостряя внимание на наиболее значимом [2,4]. Память. Способность души сохранять и воспроизводит полученные ощущения имеются памятью. Всего память можно разделить на три отдельные группы: Низшая память - сохранение полученных ощущений в виде представлений, свойственна всем животным; Память в качестве образов, в совокупности с временными характеристиками, присуща только животным, обладающим способностью воспринимать время; Высшая память, как процесс воспоминания, в котором действует суждение; Процесс воспоминания протекает, при помощи установлений взаимосвязи между прошлым и настоящим, что с современной точки зрения можно отнести к понятию ассоциаций. Из воспоминаний происходит формирование опыта, а на этой основе происходит строительства науки и искусства. Мышление. Также является одной из форм познавательного процесса. Согласно представлению Аристотеля, его можно охарактеризовать, как способность составлять суждения, а кроме того протекает в понятиях и постигает нечто общее (вечное), что при помощи одних чувств постигнуть невозможно. Как и памятью мышление также можно делить на низшее и высшее. В первом случае имеется ввиду некоторое предположение или мнение, однако оно не способно дать точные ответы на вопрос, не занимается исследованием и не делает каких-либо утверждений. Во втором случае мышление познает основы и суть вещей или явлений, изучая высшие принципы науки и мироздания. Здесь стоит отметить три вида данного мышления. Логическое рассуждению и умение делать выводы; Интуитивное мышление, что характеризуется, как умение выбирать верный путь; Мудрость, которую Аристотель характеризовал, как высшее мышление, поскольку, как мы помним, под ним рассматривает знание, либо незнание. Кроме того, существует и различие в направлении мышления, как теоретическое и практическое. Воображение. Данную познавательную способность Аристотель выделяет, как некоторое образование представление, которое характерно, как для животные, так и для людей, которые в силу отказа разума, могут использовать воображение, заменяющее им мышление. Под самим представлением понимается непосредственно – вид энергии чувственного органа, без определенного воздействия с внешней стороны (извне). Восприятие. Представленная познавательная способность, с точки зрения Аристотеля, является изначальным источником познания, из которого ведут свое начало другие познавательные способности, иными словами восприятие – первичный источник познания. Стоит отметить, что они не могут существовать отдельно друг от друга, поскольку осязанием, органом которого является сама душа, есть самое главное ощущение для жизни. Прочие ощущения нужны лишь для получения удовольствия. Также Аристотелем отмечено, что чувственное познание дает человеку понимание о чем-то единичном, а постижение вечного входит в задачи разума. Познание. Наконец, еще одной познавательной способностью является само познание, которое Аристотель мыслил, как развивающийся процесс. В своих работах он выделял несколько ступеней познания. На первом месте находилось, ощущение, в дальнейшем шло представление и опыт, усиливающийся памятью, затем искусство и, наконец, наука, которую Аристотель понимал, как вершину всего процесса познания, его наивысшую из форм. Научное познание Аристотель определяет, как общее, осуществляемое исключительно разумом [5]. Здесь стоит отметить, что философ весьма точно заключил, что лишь на основе единичного познания, человек может познать и общее, а не при помощи воспоминаний или созерцаний, кроме того мышление имеет прочную связь с практической деятельность. Именно такое понимание стало ключевым в дальнейших исследованиях особенностей познавательных способностей психики человека. 3. Практическое значение учения Аристотеля о действии, поступке и характереДостаточно важными разделами в работах древнегреческого философа, которые впоследствии оказали значительное влияние и на дальнейшие работы в этой области других исследователей в различные эпохи, является его учение о действиях, поступках и самом человеческом характере в целом. Здесь стоит обратить особое внимание на эти три составляющие и провести их рассмотрение [4]. По Аристотелю, поступок является основным способом, в зависимости от которого происходит дальнейшее формирование характера, иными словами поступки формируют личность человека мнение о нем в обществе. Заключение о становлении характера на основании совершенных поступков, предполагающих у социума нравственное отношение, способствовало становлению развития человеческой психики в зависимость от производимой деятельности. Данный принцип можно найти в работе отечественных исследователи, Рубинштейна С.Л., а также Леонтьева А.Н., которые неоднократно предлагали использовать, деятельный подход к пониманию развития человека и формирование его как личности [6,7]. Наиболее важным аспектом в учение Аристотеля о поступках является их разделение на произвольное, и не произвольное, что совершается по неведению, на основании той зависимости, где находится само действие: вне конкретного субъекта, либо внутри него самого. Важной в понимании этих особенностей является также и то, что произвольное, с точки зрения Аристотеля не стоит приравнивать к волевым процессам, которые трактуются, как действия, совершаемые намеренно. Само по себе намерение – есть результат определенных мотивов, которыми руководствуется человек, принимая те или иные решения. Волевое действие свободно и подразумевает под собой некоторую ответственность, а кроме того направлено на конкретную цель, над которой способен рассуждать исключительно разум. Именно поэтому Аристотель приходит к заключению, что там, где нет разума, отсутствует и воля, приводя в пример животных и детей [2]. При изучении реальности, Аристотель задумался над тем, как придать новый смысл главному принципу научного объяснения, известному, как принцип детерминизма. Рассматривая ряд принципов причинности, Аристотель придал особое значение целевой причине, иными словами, тому для чего совершается действо, что основывается на заключение: «в природе ничего не происходит напрасно», а конечный результат всегда воздействует на особенности хода процесса. Здесь стоит привести во внимание утверждение Аристотеля о психической жизни, которая зависит как от прошлого, так и от будущего. Иными словами, происходящее с человеком в данный момент времени связано с событиями прошлого, сформировавшими его, а также событиями неизбежного будущего, что в какой-то мере является фатализмом, поскольку по мнению философа, будущее определяет и настоящее. Страстями, которые понимаются, как аффекты, весьма сильным действия души, Аристотель решает противопоставить твердость сформированного характера, выражающего сущность конкретного человека. В последующем, философ приводит во внимание описание душевных качеств, иными словами человеческих нравов, которые напрямую связывает с различными критериями, таким как: возраст, положение в обществе, вид профессиональной деятельности. Это позволяет заключить, что характер ни как не является природным свойством, данным от рождения, а складывается исключительно из результатов, принесенных опытом. Аристотель описывает характеры человека достаточно конкретно, но с определенным негативизмом. Как мы помним, в трактате «Характеристики» он выделил 30 различных типов характера, присущего людям благородного происхождения и высшего сословия, а также возрастной категории: молодому, зрелому и пожилому возрасту. В качестве наглядного примера приведем данные виды характеров: алтынник, аристократ, болтун, брюзга, говорун, гордец, деревенщина, злоречивый, лицемер, льстец, молодой старик, навязчивый, наглец, надоедала, нахал, недоверчивый, нелюдим, неряха, низкопоклонный, нравственный урод, разносчик новостей, святая простота, скупой, суеверный, сутяга, трус, тщеславный, хвастун [4]. Кроме того, приводятся и достаточно подробные описания каждого из характеров, с достаточно высокой точностью и проницательностью наблюдений. Подобная традиция была продолжена и другими авторами, в особенности получила новую жизнь в период эпохи Возрождения, а также в периоды нового времени, что отражено в работах таких исторических личностях, как Лабрюйера, Ларошфуко, Монтень и др. 4. Аристотель и его учитель Платон – два взгляда на природу душиГоворя об Аристотеле, как о философе античных времен, необходимо также обратить внимание не только на его учение и работы, но также и на взаимодействие с другими, наиболее прославившимися умами древности, оказавшими на него плодотворное влияние [8,9]. Напомним, что около двадцати лет, примерно до сорокалетнего возраста Аристотель обучался в академии Платона. Именно Платон, стал учителем и наставником будущего мыслителя, однако во многом они расходились во взглядах, так как уже тогда Аристотель обладал достаточно независимым мышлением и ко многим из своих открытий пришел самостоятельно. Конечно отчасти учение Аристотеля базируется на изречениях Платона, а также другого известного мыслителя Демокрита, но анализируя работы того и другого авторов можно прийти к заключению, целом ряде умозаключений, кардинально расходящихся с позицией Платона, в особенности касательно представлений о душе и ее роли [10]. Согласно учению Платона, во вселенной имеется идеальный мир, в котором наличествуют души или идеи некоторых вещей, совершенные образцы, которые в последующем становятся прообразами реальных предметов. Совершенство подобных образцов не может быть достигнуто предметами, но своим влиянием заставляет их уподобляться им. Подобное действие происходит и с душой, которая являясь определенной идеей, стремится быть целью реальной вещи. В данном случае идея Платона носит достаточно общий характер, которого не найти в окружающей действительности, но возможно отображение вещей, входящих в данное заключение. Так, например, не может существовать обобщенного индивида, однако каждый из их является некоторой разновидностью общего понятия «Человек». Вследствие того, что данное понятие постоянно, то, как идея, так и душа – вечны. Душа, будучи бессмертной, является хранителем нравственного поведения конкретного человека [11,12]. Обладая достаточно рационалистическими взглядами, Платон полагал, что всякое поведение должно побуждаться и двигаться от разума, которым и управляет, а совсем не чувствам. В этом он противостоял против учения Демокрита, разработавшего теорию детерминизма, делая акцент на возможности свобод человека, как свободы поведения согласно с позицией разума. Душа, согласно учению Платона, есть не что иное, как соединение трех частей: вожделеющей, страстной и разумной. Первые две должны подчиняться разумной, поскольку только таким образом можно достичь нравственного поведения и достичь внутренней гармонии с собой и окружающей действительностью. Для более наглядного объяснение Платон приводил в пример колесницу из двух коней ведомую возницей . Под конями, черным и белым понимаются вожделение и страсть соответственно. В первом случае черный конь никогда не слушается приказов и должен находиться в постоянной узде, поскольку в противном случае он непременно опрокинет колесницу и сбросит ее в пропасть. Во втором случае белый конь старается идти по заданному маршруту, однако и он не всегда слушает возницу, поэтому должен находится под присмотром. Возница, представляется как разум, который ища правильный и верный путь управляет обоими конями и держит их под контролем, чтобы сохранить заданный маршрут. Для Платона, душа представляется только черной и белой стороной. Сила разума для него является исключительно хорошей и правильной, а силы разделения плохими и значительно более низкими. Аристотель отказывается от подобной трактовки, так как полагает ее не правомерной и достаточно относительной. С его точки зрения чувства отнюдь не являются злом, напротив, при должном воспитании, они будут способствовать верному представлению у подрастающего поколения, поскольку ребенок, во время своего развития, должен не только действовать умеренно, но и разумно соотносить свои чувства с окружением. Здесь огромное значение играют аффекты, которые проявляются независимо от человеческой воли, а борьба с ними, с использованием одного только разума невозможна. Именно поэтому Аристотель подчеркивал необходимость искусства, как предмета, который вносит гармонию в действительность и способствует верному развитию чувственности. Наибольшее внимание, мыслитель призывает обращать на драматическое искусство, так как именно оно вызывает ряд необходимых эмоций, способствуя не только избавлению от аффектов, но и одновременно обучая детей, а также и взрослых культурности и чувственности. Кроме того, как мы можем заметить, философы расходятся в представлении о жизни души, как формы [8]. Так как Платон предполагал, что душа постоянна, то человек также не может ее изменить, или подвергнуть каким-то преобразованиям. Все открытия, которые он совершает, или область знаний уже содержатся в нем, как в сосуде, и обучаясь, человек вовсе не находит что-то новое, а лишь осознает, то что имелось изначально. Процесс мышления отголоски памяти, которые душа знала, находясь в состоянии космической жизни, но потеряла вследствие внедрения в тело. Мышление в таком случае выступает, как наиболее главный когнитивный процесс и по своей сути оно репродуктивно и не несет в себе творческого потенциала. Здесь Платон делает акцент на интуиции, которая играет роль проводника творчества, воплощающего его в реальности. Аристотель, как мы помним, утверждает, что душа, как и тело, смертна. Согласно концепции, приведенной Петровским изречение о неразделимости ставит под сомнение смысл идей Платона, полностью разрушая их, а также роли прошлого и будущего. Кроме того, Аристотель категорически против позиции Платона касательно благ, так как последний видел его исключительно в общем (идее). С позиции Аристотеля такой вид блага не достижим для человеческой души и сомнителен, поскольку акцент следует делать на достижимом и искать его. Платон же относит благо к бытию и с его точки зрения оно имеет высший уровень разума, то есть божественной силы. Здесь Аристотель приводит во внимание, то что в мире есть и другие блага, о которых стоит помнить. Они выражены в таких критериях, как качество – несущее смысл добродетели, количество – суть которой есть знание меры, время – удобного и подходящего случая, а также пространства, котором он видит – приятное место. Именно поэтому блага, с точки зрения Аристотеля – есть нечто общее. Под высшим благом он понимает осуществление самой сути человека, в соответствии с принципом его формы, иными словами деятельность с добродетелью, в которой наивысшее блаженство приносят познание и мышление. Блаженство в данном случае, есть то, что дает жизни смысл и делает ее желанным процессом, иными словами – счастливой. В заключении можно сказать, что Аристотель, будучи философом самостоятельным сумел открыть новую эпоху в развитии и понимании человеческой сущности, опровергнув дуалистический подход Платона, для которого источником души, являлись бестелесные идеи, а также отклонив позицию Демокрита, где подобная роль возлагалась на физические тела. Для Аристотеля подобный источником сделался сам организм, где телесное и духовое связаны воедино, душа есть форма и способ организации живого тела. 5. Влияние Аристотеля на дальнейшее развитие представлений о душе и психике.Учение древнегреческого мыслителя Аристотеля о душе, рассматривающее в том числе и закономерностей познавательных и волевых процессов, становится прочным основанием, для исследователей в данной области, вплоть до начала семнадцатого столетия. Впоследствии оно также было ассимилировано другими научными исследованиями, именно поэтому многие достижения психологии в своей сущности берут начало из учения Аристотеля, в особенности ряд понятий и некоторые методологии [2,4]. Согласно концепции мыслителя, идейное богатство мира скрывается в чувственно воспринимаемых земных вещах, раскрытие которых происходит при непосредственно при взаимодействии с ними и общении, в результате чего формируется опыт. По роду своего предмета психология может в некоторой части совпадать с биологией (в физическом смысле), но в отличие от последней, занимается не изучением материальных, а целевых движущих причин всего живого. Исходя из этого можно получить наблюдения, описание и анализ жизненных проявлений, как у животных, так и у человека, что формирует необходимую методологию. Однако такой подход достаточно относителен, даже с позиции Аристотеля, поскольку душа представляет очень сложную форму, в особенности ее нематериальная составляющая, вследствие чего добиться верного ответа на некоторые вопросы не представляется возможным. Как мы помним исследовать окружающую действительность можно при помощи наблюдения и постановки опытов, результаты которых позволяют получить обобщенные знания. На этом и стоится психологическое учение философа – обобщить полученные биологические факты. В работах Петровского, можно отметить, что данное обобщение приводит к видоизменению главных объяснительных принципов психологической науки в целом, таких как: организации, развитие и причинности Учение о «лестнице душ», позволило построить один из основных принципов развития, которые можно сформулировать так: высшие способности строятся на основании более низших, а самом человеке изначально имеются начальные уровни развития психики и жизни. Приведя во внимание, что функции души – есть уровни ее развития, Аристотель, опираясь на данный принцип, занимался поисками подходящих звеньев, которые соединяли одну «ступень» с другой. В своих работах он описал фантазии (представления, базирующиеся на связи воображения и памяти), область психических образов, которые возникают без прямого воздействия вещей на органы чувств. Данные особенности психики подчиняются механизмам ассоциации, как одной из составляющих памяти. Кроме того, Аристотель занимался и рассмотрением прочих познавательных процессов. Например, в учении о учении о чувствах, философ рассматривает чувства удовольствия, неудовольствия, проводит изучения свойств и особенностей аффектов [4,6]. Достаточно важной частью данного учения является идея, получившая название катарсис, иными словами – очищение от аффектов. Данный термин Аристотель, позаимствовал опираясь на медицинское учение Гиппократа, который определил катарзис, как – выпуск вредных организму субстанций, нарушающих его работу. В своей работе «Характеристики» философом были достаточно подробно описаны характеры людей, которые он составлял, опираясь на наблюдения за окружающими его людьми и теми поступками, что они совершали. Вследствие чего Аристотелю удалось выделить 30 различных типов характера. Именно поэтому вклад Аристотеля в развитие современное психологии неоспорим, поскольку именно этот мыслитель заложил ключевые основные, впервые актуализировав рассмотрение проблем души, а также ее роли и места в жизни человека. ЗаключениеТаким образом приводя заключение по данной работе можно заявить, что: Аристотель открыл новую эпоху в понимании души как предмета психологического знания, где телесное и духовное связаны единым целым. Душа, по его мнению, не отдельная сущность, а способ организации живого тела, его форма. В отличие от философов-идеалистов, таких как Платон, Аристотель не отрывал душу от телесной оболочки, а также не определял ее как некое вещество. Проводя ряд изучений, философ смог открыть и сформулировать ряд понятий и психических явлений, а его учение базируется на обобщении медико-биологических фактов, что в итоге привело к преобразованию главных принципов психологии: организации (системности), развития и причинности (детерминизма). По Аристотелю, все живые существа наделены душой, так как в той или иной мере обладают качествами или способностями души. Он выделял ряд способностей, присущих душе, через определение ее различных уровней построения. В общей сложности он выдели три типа души: начальный, свойственный растениями, срединный – животным и высший – человеку. По Аристотелю, познавательные способности ведут свое начало от чувственного восприятия, которое является первичным источником познания. Осязание (его орган - душа) является главнейшим ощущением, необходимым для жизни. Остальные ощущения нужны для удовольствия. Память как еще одна способность души дает сохранение и воспроизведение ощущений, а воспоминание происходит путем установления каких-либо отношений настоящего с прошлым, что дало толчок к пониманию ассоциаций. Также он дал описание такой характеристике, как воображение, определяемое им как образование представления, трактуемое, как энергия чувственного органа без соответствующего воздействия извне, обобщенные ощущения. Мышление как познавательная способность, по Аристотелю, характеризуется составлением суждений, протекает в понятиях, постигает общее, так как постигнуть чувствами общее невозможно. Научное познание Аристотель определял, как общее, осуществляемое разумом познание. Аристотель совершенно верно обозначил тот факт, что лишь на основе познания единичного, а не при помощи воспоминания и созерцания, мы можем познать общее, и что мышление тесно связано с практической деятельностью. Проблема аффектов активно изучалась уже в эпоху античности. Одна из концепций аффектов принадлежала Аристотелю, который считал, что чувства сопровождают любую деятельность и являются ее источником. Отмечено, что чувства удовольствия и неудовольствия являются показателем нормального развития, либо задержки развития душевных и телесных функций. Под аффектами понимались влечения, гнев, страх, иными словами все то, чему сопутствует удовольствие или страдание. Аристотель определял аффект как страдательное состояние, вызванное в человеке каким-либо воздействием и сопровождаемое телесными изменениями, при этом сами аффекты характеризуют манеру поведения, не являясь ни злом и добродетелью. Список использованных источниковАристотель – биография, философия, факты URL: https://interesnyefakty.org/aristotel/ (дата обращения 02.02.2022); Аристотель, сочинения в 4-х томах, под редакцией В.Ф. Асмуса, т.1, М., Мысль, 1976. Целлер Э., Очерк истории греческой философии, пер. с нем. Франка, М., 1996. Ждан А. Н., История психологии: от Античности до наших дней. – М.: Академический проект, 2004. Краткая философская энциклопедия, М., 1994. История психологии / Библиография публикаций С.Л. Рубинштейна/Bibliography of Sergei L. Rubinstein URL: https://psyhistorik.livejournal.com/66249.html (дата обращения 02.02.2022); Леонтьев А.Н., Лекции по общей психологии М., 2000. URL: https://vshp.pro/wp-content/uploads/2020/04/Leontev-A.N.-Lektsii-po-obshhej-psihologii.pdf (дата обращения 03.02.2022); Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. М., 1994. Шаповалов В.Ф. Основы философии от классики к современности. Учебное пособие для вузов, М., 1999. Платон. Собрание сочинений в четырёх томах / Общая редакция А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета:, 2007. — Т. 2. — 626 с. Лебедев Д. Платон о душе. Анализ диалога «Федон» с переводом текста разговора и объяснительными к переводу примечаниями // Записки Императорского Новороссийского университета. — Одесса, 1874. — Т. XIII. — С. 283—327. Лосев А. Ф. Жизненный и творческий путь Платона // Платон. Собрание сочинений в четырёх томах / Общая редакция А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета:, 1990. — Т. 1. — С. 3—63. — 860 с. — ISBN 5-244-00451-4. |