задачи. 1. в сети с занулением Uф 220 В, Zн пр. 0,6 0м, ф пр. 0,3 Ом, Z

Скачать 1.97 Mb. Скачать 1.97 Mb.

|

|

«Защита от шума» 40. Изложите основные характеристики производственного шума и его влияние на работающих. Интенсивное шумовое воздействие на организм человека неблагоприятно влияет на протекание нервных процессов, способствует развитию утомления, изменениям в сердечно-сосудистой системе и появлению шумовой патологии, среди многообразных проявлений которой ведущим клиническим признаком является медленно прогрессирующее снижение слуха по типу кохлеарного неврита. В производственных условиях источниками шума являются работающие станки и механизмы, ручные механизированные инструменты, электрические машины, компрессоры, кузнечно-прессовое, подъемно-транспортное, вспомогательное оборудование (вентиляционные установки, кондиционеры) и т.д. Допустимые шумовые характеристики рабочих мест регламентируются ГОСТ 12.1.003-83 "Шум, общие требования безопасности" (изменение I.III.89) и Санитарными нормами допустимых уровней шума на рабочих местах (СН 3223-85) с изменениями и дополнениями от 29.03.1988 года №122-6/245-1. По характеру спектра шумы подразделяются на широкополосные и тональные. По временным характеристикам шумы подразделяются на постоянные и непостоянные. В свою очередь непостоянные шумы подразделяются на колеблющиеся во времени, прерывистые и импульсные. В качестве характеристик постоянного шума на рабочих местах, а также для определения эффективности мероприятий по ограничению его неблагоприятного влияния, принимаются уровни звукового давления в децибелах (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. В качестве общей характеристики шума на рабочих местах применяется оценка уровня звука в дБ(А), представляющая собой среднюю величину частотных характеристик звукового давления. Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является интегральный параметр - эквивалентный уровень звука в дБ(А). 41. Нормирование шума, методика и средства измерения. Нормирование шума призвано предотвратить нарушение слуха и снижение работоспособности и производительности труда работающих. Для разных видов шумов применяются различные способы нормирования. Для постоянных шумов нормируются уровни звукового давления LPi (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Для ориентировочной оценки шумовой характеристики рабочих мест допускается за шумовую характеристику принимать уровень звука L в дБ(А), измеряемый по временной характеристике шумомера «S - медленно». Нормируемыми параметрами прерывистого и импульсного шума в расчетных точках следует считать эквивалентные (но энергии) уровни звукового давления Lэкв в дБ в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Для непостоянных шумов нормируется так же эквивалентный уровень звука в дБ(А). Допустимые уровни звукового давления для рабочих мест служебных помещений и для жилых и общественных зданий и их территорий различны. Нормативным документом, регламентирующим уровни шума для различных категорий рабочих мест служебных помещений является ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности». Допустимые уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления) в дБ в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА для жилых и общественных зданий и их территорий следует принимать в соответствии со СНиП 11-12-88 "Защита от шума". Все методы измерения шумов делятся на стандартные и нестандартные. Стандартные измерения регламентируются соответствующими стандартами и обеспечиваются стандартизованными средствами измерения. Величины, подлежащие измерению, так же стандартизованы. Нестандартные методы применяются при научных исследованиях и при решении специальных задач. Измерительные стенды, установки, приборы и звукоизмерительные камеры подлежат метрологической аттестации в соответствующих службах с выдачей аттестационных документов, в которых указываются основные метрологические параметры, предельные значения измеряемых величин и погрешности измерения. Стандартными величинами, подлежащими измерению, для постоянных шумов являются: · уровень звукового давления Lp, дБ, в октавных или третьоктавных полосах частот в контрольных точках; · корректированный по шкале А уровень звука LA, дБА, в контрольных точках. Для непостоянных шумов измеряются эквивалентные уровни Lpэк или LAэк. Стандартные шумовые характеристики источников шума LW, LWА, Gmax(j), GmaxА(j) определяются с использованием соответствующих зависимостей (3.9, 310, 3.11) по измеренным уровням звукового давления. Шумоизмерительные приборы - шумомеры - состоят, как правило, из датчика (микрофона), усилителя, частотных фильтров (анализатора частоты), регистрирующего прибора (самописца или магнитофона) и индикатора, показывающего уровень измеряемой величины в дБ. Шумомеры снабжены блоками частотной коррекции с переключателями А, В, С, D и временных характеристик c переключателями F (fast) - быстро, S (slow) - медленно, I (pik) - импульс. Шкалу F применяют при измерениях постоянных шумов, S - колеблющихся и прерывистых, I - импульсных. Для измерения эквивалентного уровня шума при усреднении за длительный период времени применяются интегрирующие шумомеры. Приборы для измерения шума строятся на основе частотных анализаторов, состоящих из набора полосовых фильтров и приборов, показывающих уровень звукового давления в определенной полосе частот. Для измерения производственных шумов преимущественно используется прибор ВШВ-003-М2, относящийся к шумомерам I класса точности и позволяющий измерять корректированный уровень звука по шкалам А, В, С; уровень звукового давления в диапазоне частот от 20 Гц до 18 кГц и октавных полосах в диапазоне среднегеометрических частот от 16 до 8 кГц в свободном и диффузном звуковых полях. Прибор предназначен для измерения шума в производственных помещениях и жилых кварталах в целях охраны здоровья; при разработке и контроле качества изделий; при исследованиях и испытаниях машин и механизмов. 42. Изложите методику акустического расчета отражающих экранов. Акустический расчет включает: · выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; · выбор расчетных точек и определение допустимых уровней звукового давления Lдоп для этих точек; · расчет ожидаемых уровней звукового давления Lр в расчетных точках; · расчет необходимого снижения шума в расчетных точках; · разработка строительно-акустических мероприятий для обеспечения требуемого снижения шума или по защите от шума (с расчетом). Акустический расчет выполняется во всех расчетных точках для восьми октавных полос со среднегеометрическими частотами от 63 до 8000 Гц с точностью до десятых долей дБ. Окончательный результат округляют до целых значений. Исходными данными для акустического расчета являются: · геометрические размеры помещения; · спектр шума источника (или источников) излучения; · характеристика помещения; · характеристика преграды; · расстояние от центра источника (источников) до рабочей точки. Выбор расчетных точек. Расчетные точки при акустических расчетах следует выбирать внутри помещений зданий и сооружений, а также на территории на рабочих местах или в зоне постоянного пребывания людей на высоте 1,2 – 1,5 м от уровня пола рабочей площадки или планировочной отметки территории. При этом внутри помещения, в котором один источник шума или несколько источников шума с одинаковыми октавными уровнями звукового давления, следует выбирать не менее двух расчетных точек: одну на рабочем месте, расположенном в зоне отраженного звука, а другую – на рабочем месте в зоне прямого звука, создаваемого источниками шума. Если в помещении несколько источников шума, отличающихся друг от друга по октавным уровням звукового давления на рабочих местах более чем на 10 дБ, то в зоне прямого звука следует выбирать две расчетные точки: на рабочих местах у источников с наибольшими и наименьшими уровнями звукового давления Lp в дБ. Расчет ожидаемых уровней звукового давления Lр в расчетных точках. В зависимости от того, где находится источник шума и расчетные точки (в свободном звуковом поле или в помещении), применяют различные методики расчета: Расчет ожидаемых октавных уровней звукового давления в помещении: с одним источником шума; с несколькими источниками шума; изолированном от источников шума; Расчет ожидаемых октавных уровней звукового давления при распространении звука в свободном пространстве. Расчет требуемого снижения уровней звукового давления. Уровни звукового давления в расчетных точках не должны превосходить уровней, допустимых по нормам во всех октавных полосах со средними геометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Требуемое снижение уровней звукового давления определяется по формуле DLp i,рт = Lрi - Lрi,доп , дБ, где Lpi,рт уровень звукового давления в i-ой октавной полосе, определяемый в расчетных точках проектируемого предприятия; Lрi,доп - уровень звукового давления в той же полосе частот согласно допустимым нормам, определяемый в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83. 43. Изложите принципы и методы защиты от производственных шумов. Согласно ГОСТ 12.1.003-83 при разработке технологических процессов, проектировании, изготовлении и эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также при организации рабочих мест следует принимать все необходимые меры по снижению шума, воздействующего на человека, до значений, не превышающих допустимые. Защита от шума должна обеспечиваться разработкой шумобезопасной техники, применением средств и методов коллективной защиты, в том числе строительно-акустических, применением средств индивидуальной защиты. В первую очередь следует использовать средства коллективной защиты. По отношению к источнику возбуждения шума коллективные средства защиты подразделяются на средства, снижающие шум в источнике его возникновения, и средства, снижающие шум на пути его распространения от источника до защищаемого объекта. Снижение шума в источнике осуществляется за счет улучшения конструкции машины или изменения технологического процесса. Средства, снижающие шум в источнике его возникновения в зависимости от характера шумообразования подразделяются на средства, снижающие шум механического происхождения, аэродинамического и гидродинамического происхождения,электромагнитного происхождения. Методы и средства коллективной защиты в зависимости от способа реализации подразделяются на строительно-акустические, архитектурно-планировочные и организационно - технические и включают в себя: изменение направленности излучения шума; рациональную планировку предприятий и производственных помещений; акустическую обработку помещений; применение звукоизоляции. К архитектурно-планировочным решениям также относится создание санитарно-защитных зонвокруг предприятий. По мере увеличения расстояния от источника уровень шума уменьшается. Поэтому создание санитарно-защитной зоны необходимой ширины является наиболее простым способом обеспечения санитарно-гигиенических норм вокруг предприятий. Выбор ширины санитарно-защитной зоны зависит от установленного оборудования, например, ширина санитарно-защитной зоны вокруг крупных ТЭС может составлять несколько километров. Для объектов, находящихся в черте города, создание такой санитарно-защитной зоны порой становится неразрешимой задачей. Сократить ширину санитарно-защитной зоны можно уменьшением шума на путях его распространения. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) применяются в том случае, если другими способами обеспечить допустимый уровень шума на рабочем месте не удается. Принцип действия СИЗ – защитить наиболее чувствительный канал воздействия шума на организм человека – ухо. Применение СИЗ позволяет предупредить расстройство не только органов слуха, но и нервной системы от действия чрезмерного раздражителя. Наиболее эффективны СИЗ, как правило, в области высоких частот. СИЗ включают в себя противошумные вкладыши (беруши), наушники, шлемы и каски, специальные костюмы. «Воздух рабочей зоны» 44. Нормирование параметров микроклимата в рабочих помещениях. 44. Нормирование параметров микроклимата в рабочих помещениях. Микроклимат в рабочей зоне – характеризуется t C, υ м/с, и тепловой радиации вт/см . Организм человека обладает способностью регулировать процессы теплообразования и теплоотдачи в необходимых для жизни границах. В условиях теплового комфорта теплоотдача распределяется следующим образом: на лучеиспускание 45; путём конвекции 30; расход теплоты на испарение влаги с поверхности тела 20; на нагрев вдыхаемого воздуха 5. Теплоотдача перераспределяется при изменении t C, v м/с, воздуха, а температура тела сохраняется постоянной. Это свойство организма называется терморегуляцией. Терморегуляция нарушается в условиях, резко отличающихся от комфортных. Поэтому ГОСТом 12.1.005-88 нормируются t, υ , . В зависимости от сезона года, категории тяжести работы и наличия избытков теплоты установлены оптимальные и предельно допустимые параметры микроклимата. Нормы оптимального микроклимата находятся в пределах: t = 1625 C; υ = 0,20,5 м/с; = 4060 . Если по техническим причинам нельзя обеспечить тепловой комфорт, то допускаются предельные отклонения: а) 13 C - (зимой при выполнении работ тяжёлой категории), 28 C - (летом); б) влажность 4075 (более 75 плохо испаряется пот, менее 40 –пересыхание слизистой оболочки рта; в) подвижность воздуха 0,2 1 м/с (менее 0,2 м/с - прекращается конвекция, более 1 м/с – сквозняк). 45. Классификация и нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 45. Классификация и нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны Чистый естественный воздух содержит: 78,08% азота; 20,95% кислорода; 0,93% аргона; 0,03% углекислого газа; 0,01% прочих газов. В процессе производства в воздух попадают вредные примеси различных частиц, газов и паров. ГОСТом установлены ПДК для многих сотен вредных веществ, которые по степени опасности для человека разделены на 4 класса: 1 – чрезвычайноопасные (менее 0,1 мг/м3) –свинец, ртуть, хлор, ванадий; 2 – высокоопасные (0,1 – 1 мг/м3) – йод, марганец, медь, никель; 3 – умеренноопасные (1 – 10 мг/м3) – борная кислота, метиловый спирт; 4 – малоопасные (более 10 мг/м3) – ацетон, аммиак, этиловый спирт. 46. Существующие системы вентиляции, область их применения и требования к ним. Системы вентиляции и их выбор. естественная вентиляция - осуществляется за счёт разности температуры внутри и снаружи помещения; применяется для удаления избытков теплоты. механическая- с помощью вентилятора: - общеобменная - для удаления избытков теплоты, влаги; - умеренно - и малоопасных, вредных веществ из всего объёма помещения; - местная приточная (воздушный душ) – для подачи охлаждённого воздуха в горячих цехах; - местная вытяжная совместно с приточной для удаления вредных веществ 1и 2 классов опасности непосредственно из мест их образования. Подача свежего воздуха производится в зону дыхания. Требования к вентиляции. 1. Обеспечение чистоты воздуха и оптимальных параметров микроклимата; 2. обеспечение правильных потоков воздуха (отсутствие сквозняков или застоев); 3. объём приточного воздуха должен соответствовать объему вытяжного (разница не более 15 - выт. > прит.); 4. шум не должен превышать ПД уровни; 5. система вентиляции должна быть электро - , пожаро - , и взрывобезопасной. 47. Методика проектирования вентиляции для удаления избыточного тепла. Порядок проектирования вентиляции. Выбирают систему вентиляции; Рассчитывают объём перемещаемого воздуха, м /ч; Разрабатывают схему воздуховодов и рассчитывают потери давления, Н, Па: Hi = Ri* Li +∑ (ξj * (υ2 * ρ / 2)), где Ri – удельные потери давления на на i-ом участке, Па/м; Li – длина i-ого участка, м; ξj – коэффициент потерь давления на местное сопротивление; υ – скорость движения воздуха на i-ом участке, м/с; ρ – плотность воздуха, кг/м3 Рассчитывают мощность электрического двигателя, кВт: N = , где - к.п.д. вентилятора; По каталогу выбирают вентилятор. Выбор системы вентиляции и расчёт объёма воздуха производится в зависимости от цели её использования. 1. Нормальные условия (вредные факторы отсутствуют)- используют общеобменную систему вентиляции. Расчёт объёма воздуха производят по числу работающих людей (n) и санитарной норме подачи воздуха на 1 человека (в зависимости от объёма помещения, приходящегося на одного человека)- ( 3. Для удаления избытков теплоты применяют общеобменную вентиляцию. Уравнение теплового баланса Q - избыточная теплота, Вт; - плотность воздуха, 1,21,29кг/м ; С=10 по ГОСТ 12.1.005-88; h-высота помещения. 48. Методика проектирования общеобменной вентиляции для удаления вредных веществ из воздуха рабочей зоны. Порядок проектирования вентиляции. 1. Выбирают систему вентиляции; 2. Рассчитывают объём перемещаемого воздуха, м /ч; 3. Разрабатывают схему воздуховодов и рассчитывают потери давления, Н, Па: Hi = Ri* Li +∑ (ξj * (υ2 * ρ / 2)), где Ri – удельные потери давления на на i-ом участке, Па/м; Li – длина i-ого участка, м; ξj – коэффициент потерь давления на местное сопротивление; υ – скорость движения воздуха на i-ом участке, м/с; ρ – плотность воздуха, кг/м3 4. Рассчитывают мощность электрического двигателя, кВт: N = , где - к.п.д. вентилятора; 5. По каталогу выбирают вентилятор. Выбор системы вентиляции и расчёт объёма воздуха производится в зависимости от цели её использования. 1. Нормальные условия (вредные факторы отсутствуют)- используют общеобменную систему вентиляции. Расчёт объёма воздуха производят по числу работающих людей (n) и санитарной норме подачи воздуха на 1 человека (в зависимости от объёма помещения, приходящегося на одного человека)- ( 2. Для удаления вредных веществ 3 и 4 классов опасности используют общеобменную вентиляцию. Уравнение баланса поступающих и удаляемых вредных веществ G- кол-во вредных веществ, выделяемых в процессе производства, мг/ч; и - концентрация вредных веществ в поступающем в помещение воздухе ( ) и удаляемом ( = по ПДК), мг/м ; k- коэффициент на неравномерность распределения вредных веществ в помещении k=1,52. 49. Способы защиты воздуха рабочей зоны от вредных паров и газов. Защита от вредных примесей в воздухе рабочей зоны. 1. Герметизация источников; 2. Работа оборудования под разряжением; 3. Замена токсичных веществ нетоксичными; 4. Механизация и автоматизация работ; 5. Удаление рабочего места из зоны загрязнения; 6. Вентиляция; 7. Ограничение длительности работы в условиях загрязнённого воздуха. 50. Методика проектирования местной вентиляции для удаления вредных веществ из воздуха рабочей зоны. Порядок проектирования вентиляции. 1. Выбирают систему вентиляции; 2. Рассчитывают объём перемещаемого воздуха, м /ч; 3. Разрабатывают схему воздуховодов и рассчитывают потери давления, Н, Па: Hi = Ri* Li +∑ (ξj * (υ2 * ρ / 2)), где Ri – удельные потери давления на на i-ом участке, Па/м; Li – длина i-ого участка, м; ξj – коэффициент потерь давления на местное сопротивление; υ – скорость движения воздуха на i-ом участке, м/с; ρ – плотность воздуха, кг/м3 4. Рассчитывают мощность электрического двигателя, кВт: N = , где - к.п.д. вентилятора; 5. По каталогу выбирают вентилятор. Выбор системы вентиляции и расчёт объёма воздуха производится в зависимости от цели её использования. 4. Удаление вредных веществ 1 и 2 классов опасности производят с помощью местной вентиляции из мест выделения вредных веществ (вытяжные шкафы, зонты, бортовые отсосы - щели, передвижные патрубки). V = (10*x2 + F) * υА , м /ч; υ в зоне дыхания радиусом υВ = 0,20,5 м/с по ГОСТу. υ в месте выделения вредных веществ υА = 0,61,5 м/с по санитарным нормам. 51. Привести методику расчета общей механической вентиляции. От чего зависит скорость движения воздуха в воздуховодах? И ее допустимые значения? Системы вентиляции и их выбор. естественная вентиляция - осуществляется за счёт разности температуры внутри и снаружи помещения; применяется для удаления избытков теплоты. механическая- с помощью вентилятора: - общеобменная - для удаления избытков теплоты, влаги; - умеренно - и малоопасных, вредных веществ из всего объёма помещения; - местнаяприточная (воздушный душ) – для подачи охлаждённого воздуха в горячих цехах; - местнаявытяжная совместно с приточной для удаления вредных веществ 1и 2 классов опасности непосредственно из мест их образования. Подача свежего воздуха производится в зону дыхания. Требования к вентиляции. 1. Обеспечение чистоты воздуха и оптимальных параметров микроклимата; 2. обеспечение правильных потоков воздуха (отсутствие сквозняков или застоев); 3. объём приточного воздуха должен соответствовать объему вытяжного (разница не более 15 - выт. > прит.); 4. шум не должен превышать ПД уровни; 5. система вентиляции должна быть электро - , пожаро - , и взрывобезопасной. Порядок проектирования вентиляции. 1. Выбирают систему вентиляции; 2. Рассчитывают объём перемещаемого воздуха, м /ч; 3. Разрабатывают схему воздуховодов и рассчитывают потери давления, Н, Па: Hi = Ri* Li +∑ (ξj * (υ2 * ρ / 2)), где Ri – удельные потери давления на на i-ом участке, Па/м; Li – длина i-ого участка, м; ξj – коэффициент потерь давления на местное сопротивление; υ – скорость движения воздуха на i-ом участке, м/с; ρ – плотность воздуха, кг/м3 4. Рассчитывают мощность электрического двигателя, кВт: N =  , где , где- к.п.д. вентилятора; 5. По каталогу выбирают вентилятор. Выбор системы вентиляции и расчёт объёма воздуха производится в зависимости от цели её использования. Зависит от: Периода года и категории работ.  Тема: «ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА» 52. Изложите методику расчета категории тяжести труда. Методика оценки тяжести труда устанавливает зависимость между условиями труда и интегральной реакцией организма человека. При оценке учитываются санитарно-гигиенические и психофизиологические производственные элементы условий труда. Первые включают: – температуру, влажность и скорость движения воздуха на рабочем месте; – наличие токсичных веществ; – пыли; – вибрации, шума, ультразвука; – теплового излучения; – электромагнитных полей; – ионизирующих излучений; – биологические факторы. Ко вторым относятся: – физическая, динамическая и статическая нагрузка; – рабочая поза и перемещения в пространстве; – сменность, продолжительность непрерывной работы в течении суток; – точность зрительных работ; – число заданных объектов наблюдения; – темп работы, монотонность работы; – объем получаемой и перерабатываемой информации; – режим труда и отдыха; – нервно-эмоциональная нагрузка; – интеллектуальная нагрузка. При оценке тяжести труда учитываются те элементы условий труда, которые реально воздействуют на работника на конкретном рабочем месте.При этом каждый элемент критериев получает количественную оценку в баллах от 1 до 6 (таблица 1). При одновременном воздействии ряда факторов интегральная оценка тяжести трудав баллах определяется по выражению:  В соответствии с величиной интегрального показателя условиям труда (работе) присваевается та или иная категория тяжести

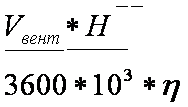

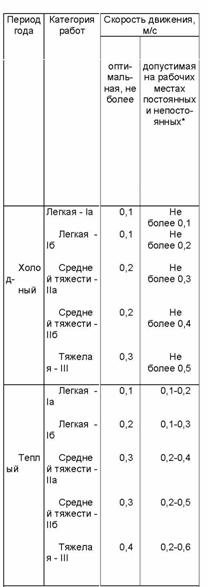

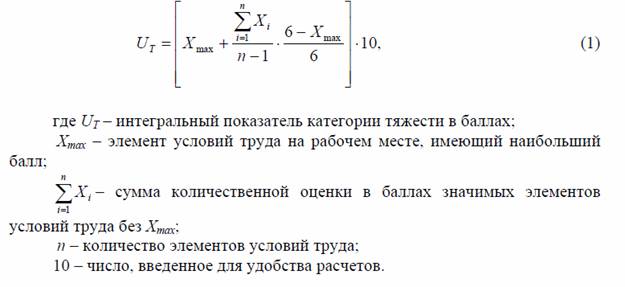

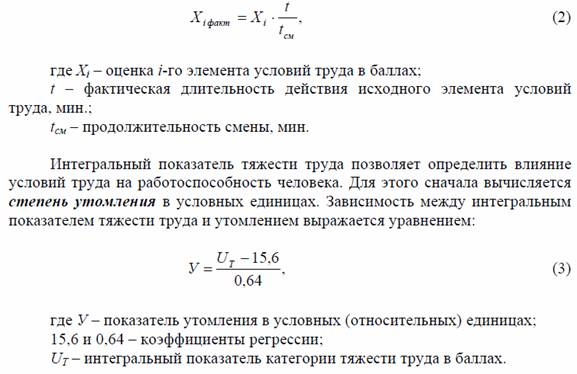

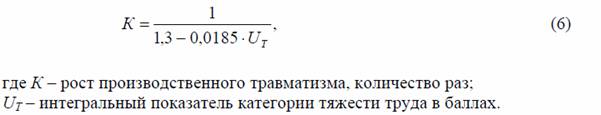

Категория тяжести указывает на степень неблагоприятного воздействия данной работы на организм человека и, следовательно, на степень снижения его работоспособности. Исходя из категории тяжести, дают экономические рекомендации по дифференциации оплаты по условиям труда,размерам предоставляемых компенсаций за неблагоприятные условия труда. Описание при этом наличных вредностей позволит разработать мероприятия по их устранению и оздоровлению условий труда. При дифференциации оплаты в зависимости от условий труда полученная оценка элементов условий корректируется в зависимости от длительности их воздействия на работника в течении смены:  Зная степень утомления, можно определить уровень работоспособности, т.е. величину противоположную утомлению по выражению: R=100-У, (4) где R – уровень работоспособности в относительных единицах. Соответственно можно определить, как изменилась работоспособность при изменении тяжести труда и как это повлияло на егопроизводительность: где ППТ – прирост производительности труда; R2 и R1 – работоспособность в условных единицах до и после внедрения мероприятий, понизивших тяжесть труда; 0,2 – поправочный коэффициент, отражающий усредненную зависимость между повышением работоспособности и ростом производительности труда. Кроме того, интегральная оценка условий труда позволяет прогнозировать травматизм на предприятии. Рост производственного травматизма на автоматизированных линиях определяется по выражению:  |