ответы на экз. 11. Состав природного газа. Уравнение состояния КлапейронаМенделеева. Основные уравнения состояния реальных газов. Коэффициент сверхсжимаемости

Скачать 228.02 Kb. Скачать 228.02 Kb.

|

|

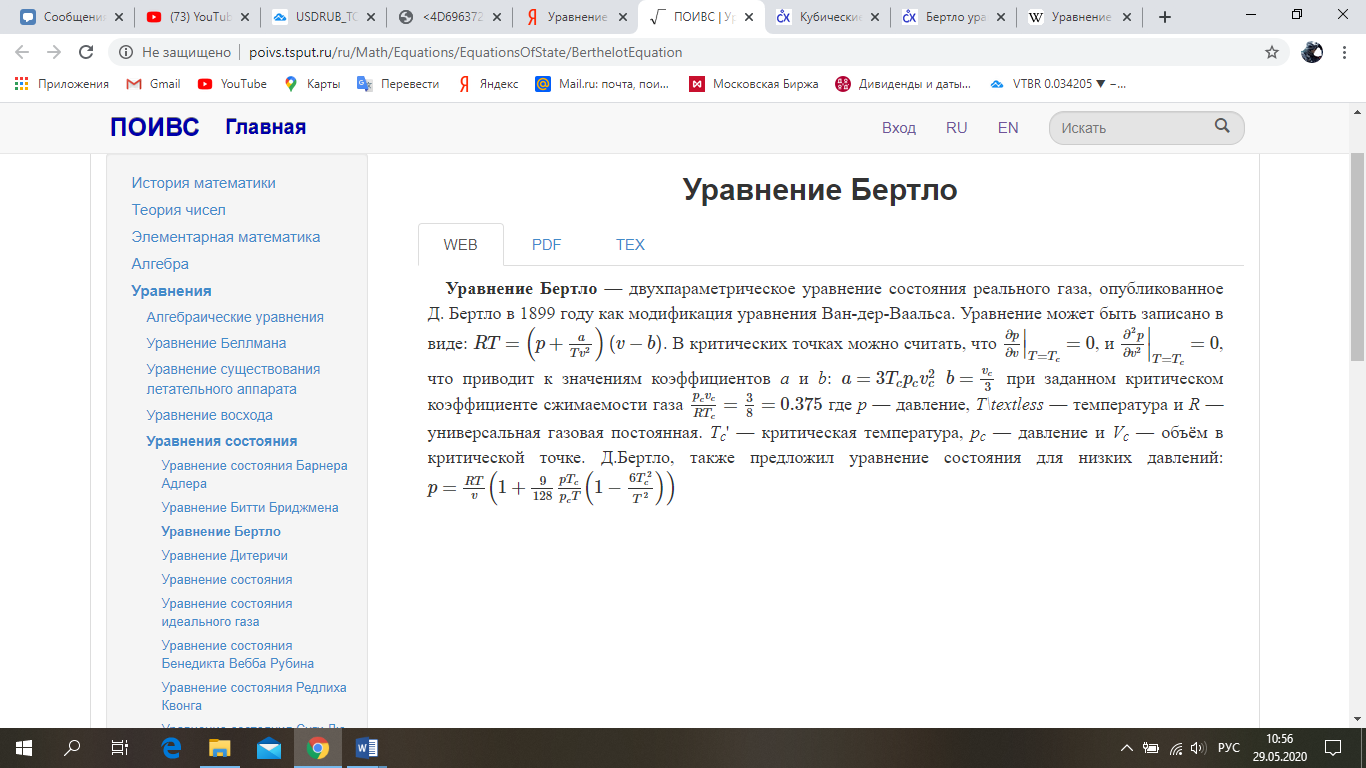

11. Состав природного газа. Уравнение состояния Клапейрона-Менделеева. Основные уравнения состояния реальных газов. Коэффициент сверхсжимаемости Основную часть природного газа составляет метан (CH4) — от 70 до 98 %. В состав природного газа могут входить более тяжёлые углеводороды — гомологи метана: этан (C2H6) – 4%, пропан (C3H8) – 2%, бутан (C4H10) – 1%, пентан (C5H12) – 1%. Природный газ содержит также другие вещества, не являющиеся углеводородами: водород (H2), сероводород (H2S), углекислый газ (СО2), азот (N2), гелий (He) и другие инертные газы. Уравнение состояния идеального газа (его также называют уравнением Клапейрона-Менделеева) устанавливает связь между объемом газа V, давлением P и абс. температурой Т. Имеет вид: PV = nRT где n – число молей газа; P – давление газа (Па); V – объем газа (м3); T – температура газа (К); R – газовая постоянная (8,31 Дж/моль·K). В реальных газах вотличие от идеальных существенны силы межмолекулярных взаимодействий (силы притяжения, когда молекулы находятся на значительном расстоянии, и силы отталкивания при достаточном сближении их друг с другом) и нельзя пренебречь собственным объемом молекул. Наличие межмолекулярных сил отталкивания приводит к тому, что молекулы могут сближаться между собой только до некоторого минимального расстояния. Поэтому можно считать, что свободный для движения молекул объем будет равен Силы притяжения действуют в том же направлении, что и внешнее давление, и приводят к возникновению молекулярного (или внутреннего) давления. Сила молекулярного притяжения каких-либо двух малых частей газа пропорциональна произведению числа молекул в каждой из этих частей, т. е. квадрату плотности, поэтому молекулярное давление обратно пропорционально квадрату удельного объема газа: рмол = а/v2, a/2 – характеризует добавочное давление, под которым находится реальный газ вследствие сил сцепления между молекулами и называется внутренним давлением, где а— коэффициент пропорциональности, зависящий от природы газа. Отсюда получаем уравнение Ван-дер-Ваальса (1873 г.): или где n - количество молей.  Коэффициент сверхсжимаемости газов – это отношение объема υ при заданных значениях Р и Т к объему этого газа, определенному при идентичных Р и Т по законам идеального газа υид. Коэффициент сверхсжимаемости характеризует отклонение объема реального газа от объема “идеального”. Формула, связывающая основные параметры газа – объем, давление и температуру, называется уравнением состояния газа. Уравнение состояния идеального газа получено из условия отсутствия межмолекулярных взаимодействий и без учета объема самих молекул и имеет вид υид=nRT/P, где n – число молей газа; R – универсальная газовая постоянная; Т и Р – температура и давление газа. Уравнение состояния реального газа может быть представлено в виде: υ=nZRT/P. Коэффициент сверхсжимаемости газа Z зависит от состава газа, давления и температуры. Значение коэффициента может быть определено графическим и аналитическим способами. Способ определения следует выбирать, исходя из требуемой точности его значения. 12. Понятие фазовой проницаемости. Изменение структуры и взаимного расположения фаз при вытеснении Фазовая (эффективная) проницаемость - проницаемость породы для отдельно взятого флюида при наличии в ней многофазных систем. Фазовая проницаемость зависит от количественного содержания того или иного флюида в пласте, а также от его, их физико-химических свойств. При этом на фильтрационные характеристики породы существенное вли-яние оказывают: строение порового пространства, смачиваемость поверхности каналов фильтрации, химический состав и свойства жидкости на границах раздела фаз. Для определения значений эффективной проницаемости для нефти и воды при движении многофазных систем пользуются следующими соотношениями:  , , , , , ,где kн, kг, kж — фазовая проницаемость коллектора по нефти, газу и воде, Qж, Qн, Qг— расход воды, нефти и газа, μж, μн, μг— вязкости воды, нефти и газа, ΔP/Δx — градиент давления, F— площадь поперечного сечения потока. Фазовая проницаемость коллектора определяется при фильтрации через образец породы одного или нескольких флюидов с учётом их взаимодействия с минералами породы и между собой kн + kв + kг ≤ ka, где kн, kв, kг – фазовые проницаемости по нефти, воде и газу соответственно; kа – абсолютная проницаемость горной породы. Относительная фазовая проницаемость - отношение эффективной проницаемости к выбранной базовой проницаемости (обычно абсолютной). Добыча нефти в большинстве случаев происходит при замещении ее в поровом пространстве продуктивного пласта водой или газом как при естественных режимах эксплуатации, так и при искусственных методах поддержания пластового давления заводнением или нагнетанием газа. Разработка газовых месторождений и эксплуатация газовых хранилищ также нередко сопровождается вытеснением газа водой. Взаимодействие пластовых флюидов между собой и с пористой неоднородной структурой обусловливает капиллярные явления, неполное и неравномерное вытеснение, образование в продуктивном пласте зон совместного течения флюидов, т. е. многофазной фильтрации. Неполнота вытеснения, естественно, снижает коэффициент нефтегазоотдачи пласта. Жидкости и газы, насыщающие нефтегазоконденсатные пласты, представляют собой смеси углеводородных, а также неуглеводородных компонентов, некоторые из которых способны растворяться в углеводородных смесях. При определенных условиях залегания и режимах разработки нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений в пласте возникает многофазное течение сложной многокомпонентной смеси, при котором между движущимися с различными скоростями фазами осуществляется интенсивный массообмен. Переход отдельных компонентов из одной фазы в другую влечет за собой изменение составов и физических свойств фильтрующихся фаз. Такие процессы происходят, например, при движении газированной нефти и вытеснении ее водой или газом, при разработке месторождений сложного компонентного состава, при вытеснении нефти оторочками активной примеси (полимерными, щелочными и мицеллярными растворами; различными жидкими и газообразными растворителями, применяющимися для увеличения нефтеотдачи). Основой для расчета таких процессов служит теория многофазной многокомпонентной фильтрации, интенсивно развивающаяся в последние годы. 13. Влияние смачиваемости на закономерности вытеснения фаз Смачиваемость влияет на количество нефти, которое можно извлечь из пор, путем измерения остаточной нефтенасыщенности после заводнения. Нефть в гидрофильном пласте остается в более крупных порах, где она может терять сплошность, распадаясь на отдельные капли, и удерживаться. Нефть в пласте, смачиваемом нефтью, или в пласте со смешанной смачиваемостью прилипает к поверхностям пор, что увеличивает вероятность возникновения непрерывного фильтрационного пути к добывающей скважине и приводит к снижению остаточной нефтенасыщенности Sor. Смачиваемость влияет на эффективность заводнения, которое тоже может быть сопряжено с большими начальными затратами. Силы, контролирующие пропитку (т.е. способность пласта впитывать смачивающую фазу), определяют, насколько легко закачать воду в пласт и как она будет мигрировать в гидрофильном пласте. На последующих стадиях заводнения происходит прорыв воды к добывающим скважинам. Нефтеотдача из гидрофильного пласта до прорыва воды обычно превышает допрорывную нефтеотдачу из гидрофобного пласта. Смачиваемость также может влиять на вытеснение нефти газом. Фронт закачиваемого газа или нефтяной вал может вытеснять воду, если она подвижна, опять же изменяя приток в зависимости от преимущественной смачиваемости пласта водой или нефтью. Кроме того, если в нефти присутствуют асфальтены, то контакт с закачиваемым углеводородным газом может нарушить фазовое равновесие и привести к осаждению асфальтенов. Как будет изложено далее, такое осаждение может изменить характер смачиваемости поверхностей пор. 14. Влияние структуры порового пространства на закономерности многофазной фильтрации Структура порового пространства основное влияние оказывает на течение смачивающей фазы (вода) и практически не реагирует на ход относительной проницаемости несмачивающей фазы (нефть, газ). Это может быть объяснено тем, что смачивающая фаза имеет лучший физико-химический контакт с пористой средой и занимает в ней все недоступные для несмачивающей фазы участки порового пространства, в результате чего распределение воды в породе носит сложный характер, обусловленный ее микростроением. Пространство, в котором движется несмачивающая фаза, становится более гладким и основной ее поток проходит по спрямленным путям, конфигурация которых обусловлена новой (вторичной или динамической) структурой, образованной после распределения остаточной воды в пористой среде. В слабопроницаемых породах, где основной объем порового пространства занят связанной водой, и вторичная структура принимает простой вид, при фильтрации вязкой несмачивающей жидкости в области остаточной водонасыщенности ее фазовая проницаемость может превысить абсолютную. |