Датчик температуры. 2 Классификация датчиков температуры Датчик температуры

Скачать 284 Kb. Скачать 284 Kb.

|

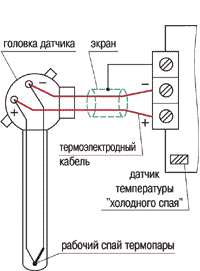

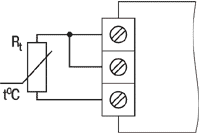

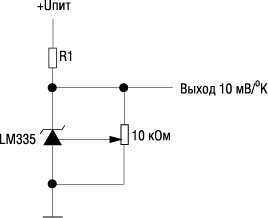

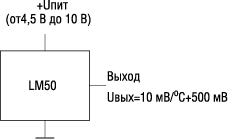

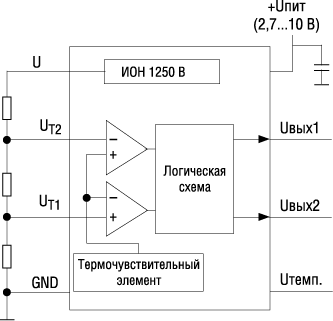

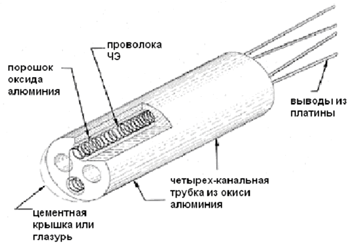

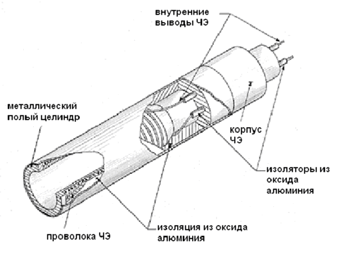

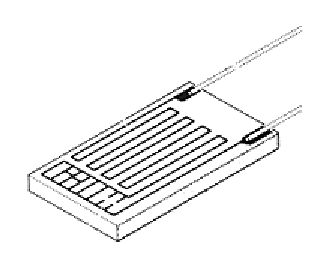

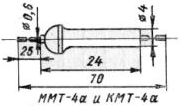

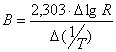

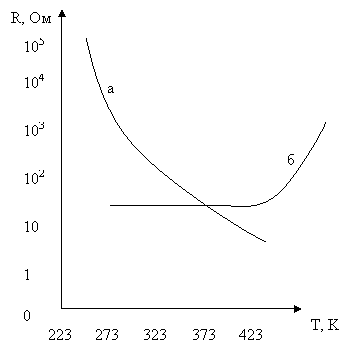

2.1. Классификация датчиков температуры  Датчик температуры - это устройство, непосредственно принимающее, преобразующее измеряемую величину в сигнал для последующей передачи его на приборы или управляющее воздействие. Датчик предназначен для измерения температуры в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности. К датчикам температуры относят: термопары; интегральные датчики; биметаллические; диодные датчики; термисторы; пирометры; кремниевые; интегральные термостаты. Термопара Термопара нашла свое широкое применение для измерения температуры различных объектов, а также в автоматизированных системах управления и контроля. Измерение температуры с помощью термопар получило широкое распространение из-за надежной конструкции, которое имеет датчик температуры этого вида, возможность работать в широком диапазоне и дешевизны. К числу достоинств относятся также малая инерционность, возможность измерения малых разностей температур. Термопары незаменимы при измерении высоких температур в агрессивных средах. Термопары относятся к классу термоэлектрические преобразователи, принцип действия которых основан на явлении Зеебека: если спаи двух разнородных металлов, образующих замкнутую электрическую цепь, имеют неодинаковую температуру, то в цепи протекает электрический ток. Изменение знака у разности температур спаев сопровождается изменением направления тока. Под термоэлектрическим эффектом понимается генерирование термоэлектродвижущей силы (термо ЭДС), возникающей из-за разности температур между двумя соединениями различных металлов и сплавов. Соединенные между собой концы термопары, погружаемые в среду, температура которой измеряется, называют рабочим концом термопары. Концы, которые находятся в окружающей среде, и которые обычно присоединяют проводами к измерительной схеме, называют свободными концами. Температуру этих концов необходимо поддерживать постоянной. При этом условии термо-ЭДС Ет будет зависеть только от температуры T1 рабочего конца. Uвых = Eт = С(Т1 – Т0), где С – коэффициент, зависящий от материала проводников термопары. Создаваемая термопарами ЭДС сравнительно невелика: она не превышает 8 мВ на каждые 100 0С и обычно не превышает по абсолютной величине 70 мВ. Термопары позволяют измерять температуру в диапазоне от –200 до 2200 0С. Наибольшее распространение для изготовления термоэлектрических преобразователей получили платина, платинородий, хромель, алюмель. Термопары имеют следующие преимущества: простота изготовления и надёжность в эксплуатации, дешевизна, отсутствие источников питания и возможность измерений в большом диапазоне температур. Наряду с этим термопарам свойственны и некоторые недостатки - меньшая, чем у терморезисторов, точность измерения, наличие значительной тепловой инерционности, необходимость введения поправки на температуру свободных концов и необходимость в применении специальных соединительных проводов. Термопара типа ТХА, ТХК, ТПП и пр. состоит из двух спаянных на одном из концов проводников, изготовленных из металлов, обладающих разными термоэлектрическими свойствами. Спаянный конец, называемый «рабочим спаем», погружается в измеряемую среду, а свободные концы («холодный спай») подключаются ко входу измерителей, регуляторов. Если температуры «рабочего» и «холодного спаев» различны, то вырабатывается термоЭДС, которая и подается на прибор. Поскольку термоЭДС зависит от разности температуры двух спаев датчика, то для получения корректных показаний необходимо знать температуру «холодного спая», чтобы скомпенсировать эту разницу в дальнейших вычислениях. В модификациях входов, предназначенных для работы с термопарами ТХА, ТХК (термопреобразователями сопротивления ДТС типа ТСП и ТСМ, термоэлектрическими преобразователями, датчиками температуры, термосопротивлениями) предусмотрена схема автоматической компенсации температуры свободных концов. Датчиком температуры «холодного спая» служит полупроводниковый диод, установленный рядом с присоединительным клеммником. Подключение термопар ТХА, ТХК (термопреобразователей сопротивления ДТС типа ТСП и ТСМ, термоэлектрических преобразователей) к датчику температуры (термопреобразователю) должно производиться с помощью специальных компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же материалов. Допускается использовать провода из металлов с термоэлектрическими характеристиками, аналогичными характеристикам материалов электродов термопары в диапазоне температур 0..100 °С. При соединении компенсационных проводов с термопарами (термоэлектрическими преобразователями, термопреобразователями сопротивления) и прибором необходимо соблюдать полярность. Во избежание влияния помех на измерительную часть прибора рекомендуется экранировать линию связи прибора с датчиком. При нарушении указанных условий могут иметь место значительные погрешности при измерении.   Общая схема подключения термопары Интегральные датчики температуры Интегральные датчики температуры отличаются от других типов термодатчиков тем, что работают в диапазоне, обычно ограниченном температурой от -55 до 150°С. Часть интегральных датчиков температуры имеет указанный диапазон измерения, часть имеет более узкий диапазон, что обусловлено либо используемым типом корпуса, либо сделано для снижения стоимости. Самой главной отличительной особенностью интегральных датчиков по сравнению с другими типами датчиков температуры является их богатая функциональность. Интегральный кремниевый датчик температуры включает в себя термочувствительный элемент - первичный преобразователь температуры и схему обработки сигнала, выполненные на одном кристалле и заключенные в единый корпус. В отличие от использования термопар, в данном случае отсутствует необходимость разрабатывать схему компенсации холодного спая и схему линеаризации выходного сигнала. Также нет необходимости разрабатывать и применять внешние схемы компараторов или АЦП для преобразования аналоговых сигналов в логические уровни или цифровой код на выходе - все эти функции уже встроены в некоторые серии интегральных датчиков температуры. Датчики температуры NSC можно разделить на пять групп: датчики температуры с аналоговым выходом; датчики температуры с цифровым выходом; термостаты; датчики температуры с выносным диодом; датчики температуры с функциями управления. Датчики температуры с выходом по напряжению могут иметь различную градуировку - по шкале Кельвина либо по шкале Цельсия. Датчики LM135, LM235, LM335 имеют выходное напряжение пропорциональное абсолютной температуре с номинальным значением температурного коэффициента составляющим 10 мВ/°К. При этом номинальное выходное напряжение при 0°С составляет 2,73 В, и 3,73 В при 100°С. Обычно эти датчики включаются по схеме, представленной на рисунке 1. Третий вывод позволяет осуществлять подстройку точности, для этого используется подстроечный резистор. Температурная погрешность датчика LM135 без использования подстроечного резистора в диапазоне температур измерения -55...150°С составляет ±2,7°С, а с внешним подстроечным резистором уменьшается до ±1°С в рамках всего рабочего диапазона.  Типовая схема включения датчика LM335  Типовая схема включения датчика LM50, имеющего смещение выходного напряжения Датчики LM35 и LM45 имеют выходное напряжение, пропорциональное шкале Цельсия (Кт = 10 мВ/°С). При температуре 25°C эти датчики имеют на выходе напряжение 250 мВ, а при 100°С на выходе - 1,0 В. Эти датчики могут применяться и для измерения отрицательных температур. Для этого используется согласующий резистор, который включается между выходным выводом и напряжением «ниже земли». Датчик LM50 является «однополярным», потому что он, в отличие от LM35 и LM45, может измерять отрицательные температуры без использования смещения. Этот датчик имеет чувствительность 10 мВ/°С и смещение на выходе 500 мВ (см. рис. 2). Таким образом, на выходе будет 500 мВ при 0°С, 100 мВ при -40°С и 1,5 В при 100°С. Биметаллический датчик Биметаллический датчик сделан из двух разнородных металлических пластин, скрепленных между собой. Разные металлы имеют различный температурный коэффициент расширения. Если соединенные в пластину металлы нагреть или охладить, то она изогнется, при этом замкнет (разомкнет) электрические контакты или переведет стрелку индикатора. Диапазон работы биметаллических датчиков -40…+550 0C. Используются для измерения поверхности твердых тел и температуры жидкостей. Основные области применения – автомобильная промышленность, системы отопления и нагрева воды. Термисторы Полупроводниковые терморезисторы (термисторы) имеют отрицательный или положительный температурный коэффициент сопротивления, значение которого при 20 0C составляет (2…8)*10–2 (0C)–1, т.е. на порядок больше, чем у меди и платины. Полупроводниковые терморезисторы при весьма малых размерах имеют высокие значения сопротивления (до 1 МОм). В качестве полупров. материала используются оксиды металлов: полупроводниковые терморезисторы типов КМТ - смесь окислов кобальта и марганца и ММТ - меди и марганца. Полупроводниковые датчики температуры обладают высокой стабильностью характеристик во времени и применяются для изменения температур в диапазоне от –100 до 200 0С. Датчик температуры бесконтактный (пирометр) Принцип действия Принцип действия датчика основан на измерении излучаемой энергии в инфракрасном спектре. Датчик вычисляет температуру тела, измеряя поток теплового излучения с его поверхности. Передача значений температур потребителю осуществляется по каналу RS485. Пирометры — приборы для бесконтактного измерения температуры тел на расстоянии от 1 до 30 м. Принцип действия пирометров основан на измерении мощности теплового излучения объекта измерения преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения и видимого света. Достаточно просто на-править пирометр на объект измерения и нажать кнопку — температура поверхности отобразится на индикаторе. Размеры области измерения температуры пирометром зависят от оптического разрешения (показателя визирования) прибора. Показатель визирования — отношение диаметра пятна контроля прибора на объекте измерения к расстоянию до объекта. Выбор оптического разрешения полностью зависит от реального размера объекта и расстояния, на котором возможны данные измерения. Основные характеристики диапазон измерения — –50...+2200 °С; точность — ±1 %; показатель визирования — 50:1; коэффициент излучаемой способности — регулируемый (0,1...1,0); 2-лучевой лазерный указатель; время отклика — менее 150 мс; возможность подключения термопары; внутренняя память на 20 точек измерения; отображение температуры — °С, °F (текущее значение, максимум, минимум, разница, среднее); габаритные размеры — 204 х 155 х 52 мм; программное обеспечение, штатив, зарядное устройство, кабель USB, термопара ХА (К), пластиковый кейс в комплекте. Двухцветные пирометрыДвухцветные пирометры появились относительно недавно. Принцип их работы основан на измерении отношения значений излучаемых энергий двух или более волн в разных цветовых спектрах (традиционные инфракрасные пирометры измеряют абсолютное значение излучаемой энергии одной волны и только в инфракрасном спектре). Применение более совершенной технологии позволяет избежать влияния пыли, дыма, газа и пара в окружающей среде на показания пирометра, а также исключить влияние изменения показателя черноты объекта, например в случае с разливкой металла. Такие пирометрыбез проблем измеряют даже через запыленное стекло экрана в печи. Оптоволоконные пирометрыОптоволоконные пирометры работают по такому же принципу как и традиционные инфракрасные пирометры. Разница состоит лишь в том, что световой поток транспортируется к детектору по оптоволоконному кабелю, который может быть изогнут в произвольной форме. Это свойство позволяет проводить измерения в труднодоступных местах или когда измеряемая поверхность находится не в прямом поле зрения. Кроме того, оптоволоконный кабель неподвержен влиянию сильных электромагнитных полей, устойчив к большим давлениям или вакууму, а также имеет максимальную температуру эксплуатации до 200 °C. Одновременным и плюсом и минусом оптоволоконных пирометров является фиксированный фокус. Плюс состоит в том, что можно выбрать модель пирометра с очень малым диаметром измеряемого пятна – вплоть до 0,1 мм, минус – в том, что вы обязаны установить пирометр точно на указанной дистанции от измеряемой поверхности Кремниевые датчики температуры Их работа основана на зависимости сопротивления полупроводника «кремний» от температуры. Рабочих диапазон данных приборов находится в пределах -50°С до +150°С., в котором они показывают отличные эксплуатационные характеристики. У кремниевых датчиков температуры нет проблем с калибровкой, а также с совместимостью с различными типами выходных интерфейсов. Идеально подходя для промера температуры внутри электронной техники. Рабочий диапазон жидкостных и газовых термометров широк — от -200°С до +500°С. Наиболее часто данный тип датчиков температур применяется для визуального контроля в холодильном оборудовании и нагревательных приборах. Интегральные термостаты Следующую группу датчиков температуры составляют интегральные термостаты. Эта группа представлена четырьмя сериями: LM26, LM27, LM56 и LM66. Эти серии, кроме LM56, имеют заводские установки - величину пороговой температуры, по достижении которой выходной сигнал меняет свое логическое состояние. Рассмотрим подробнее работу термостата LM56, который позволяет задавать температуру срабатывания. Этот термостат содержит термосенсор (так же, как LM60), источник опорного напряжения 1,25 В и два компаратора с предустановленным температурным гистерезисом. Встроенный стабилизатор напряжения обеспечивает работу этого термостата в диапазоне от 2,7 до 10 В. Потребляемый ток составляет менее 200 мкА, поэтому данный термостат относится к разряду малопотребляющих. Внутренний термосенсор дает на выходе 6,2 мВ на градус. Смещение выходного напряжения составляет 395 мВ. Три внешних резистора задают уровни для двух компараторов. Термостаты с возможностью установки 2 контролируемых температур с помощью 3 внешних резисторов.  Схема электрическая функциональная термостата Так же датчики температуры различают по чувствительному элементу.  Самая распространенная конструкция – так называемая «свободная от напряжения спираль» (Strain-free). Вариации основного дизайна заключаются в размерах деталей и материалах, используемых для герметизации корпуса ЧЭ. Для различных диапазонов температур используются разные виды глазури. ЧЭ представляет собой платиновую спираль, четыре отрезка которой укладываются в каналы трубки из оксида алюминия и засыпаются мелкодисперсным порошком из оксида алюминия высокой чистоты. Таким образом, обеспечивается изоляция витков спирали друг от друга, амортизация спирали при термическом расширении и вибропрочность. Герметизация концов ЧЭ проводится с помощью цемента, приготовленного на основе оксида алюминия, или специальной глазури. Вторая конструкция – это новая разработка, которая используется в ЧЭ значительно реже из-за высокой стоимости. Так называемая полая конструкция «hollow annulus». Эта конструкция применяется на особо важных объектах, в атомной промышленности, т.к. обладает повышенной надежностью и стабильностью метрологических параметров.  Чувствительный элемент наматывается на поверхность полого металлического цилиндра, изолированную слоем оксида алюминия, образованным способом горячего распыления. Для изготовления цилиндра используется специальный металл, температурный коэффициент расширения которого очень близок к температурному коэффициенту платины. После специальных процедур отжига и обработки поверхности платины изолирующим слоем оксида алюминия ЧЭ вставляется в тонкую металлическую трубку, которая герметизируется с обоих концов. Коэффициент тепловой инерции такого элемента составляет около 350 мс, для погружаемого ЧЭ, до 11 с для ЧЭ, монтированного в корпус термометра. Недостатком данной конструкции, препятствующим ее широкому распространению в промышленности, является высокая стоимость ЧЭ. Пленочные чувствительные элементы типа “thin-film”  Рис. Пленочный ЧЭ изготавливается нанесением тонкого слоя платины на керамическую подложку. Обычно слой имеет толщину порядка 10-8 см. Слой платины сверху покрывается эпоксидным или стеклянным изоляционным слоем. Технология изготовления освоена многими зарубежными фирмами, в настоящее время пленочный платиновый ЧЭ – это самый дешевый и самый широко продаваемый сенсор. Большим преимуществом является малый размер и масса ЧЭ, это позволяет устанавливать такие ЧЭ в миниатюрные корпуса и получать быструю скорость реагирования на изменение температуры объекта. Благодаря малым размерам, пленочные ЧЭ могут изготавливаться с повышенным номинальным сопротивлением. Уже разработаны и производятся ЧЭ с сопротивлением 1000 Ом. Это позволяет значительно снизить влияние сопротивления выводов при подключении по 2-х проводной схеме. По стабильности пленочные ЧЭ все еще уступают проволочным, но их технология постоянно совершенствуется, и в последнее время отчетливо наблюдается прогресс в повышении стабильности сопротивления ЧЭ и расширении температурного диапазона. 2.2. Среди огромного разнообразия предложенных датчиков температуры, для рассмотрения конкретного, я выбираю терморезисторы типа ММТ-4 и КМТ-4. Терморезистор - это устройство, сопротивление которого меняется с температурой. Правда, надо заметить, что не все устройства, изменяющие сопротивление с температурой, называются терморезисторами. Например, резистивные термометры, которые изготавливаются из маленьких катушек витой проволоки или из напыленных металлических плёнок, хотя их параметры и зависят от температуры, однако, работают не так, как терморезисторы. Обычно термин «терморезистор» применяется по отношению к чувствительным к температуре полупроводниковым устройствам. Терморезисторы с отрицательным ТКС изготавливаются из полупроводникового материала – спеченной керамики, изготовленной из смеси оксидов металлов. Терморезисторы широко применяются везде, и мы встречаемся с ними каждый день: на них основаны системы противопожарной безопасности, системы измерения и регулирования температуры, теплового контроля, схемы температурной компенсации, измерения мощности ВЧ. Также применение терморезисторы находят в промышленной электронике и бытовой аппаратуре, в медицине, метеорологии, в химической и других отраслях промышленности. Выбранные терморезисторы типов ММТ-4 и КМТ-4 заключены в металлические капсулы и герметизированы, благодаря чему они могут быть использованы в условиях любой влажности и даже в жидкостях, не являющихся агрессивными относительно корпуса терморезистора.  Устройство терморезисторов. Температурная зависимость сопротивления является главной характеристикой терморезисторов, в значительной степени определяющей остальные характеристики этих изделий. Естественно, она аналогична температурной зависимости удельного сопротивления полупроводника, из которого изготовлен данный терморезистор. Измерения показывают, что температурная зависимость сопротивления большинства типов отечественных терморезисторов с отрицательным ТКС с достаточной для практики точностью во всем рабочем интервале температур или в его части аппроксимируется выражением, где RT – величина сопротивления терморезистора при температуре Т, К, постоянная постоянная B зависит от физических свойств материала и может иметь одно или два значения в интервале рабочих температур. Прологарифмировав, Это выражение в координатах lg R и Если через полученные экспериментально точки можно провести прямую, то считают, что в данном интервале температур выражение для RT справедливо. Для практических расчетов удобно исключить постоянную A. Написав формулу для RT для двух температур T2 и T1 и разделив одно на другое, получим: Из этой формулы можно рассчитать величину сопротивления терморезистора при любой температуре T2 (в интервале рабочих температур), зная значение постоянной B и сопротивление образца при какой-то температуре T1. Величина B определяется экспериментально измерением сопротивления терморезистора при двух температурах T1 и T2. Логарифмируя предыдущее выражение, легко получить,  (5) (5)где а Размерность B – градусы Цельсия или Кельвина. B – это коэффициент температурной чувствительности. Если определить ТКС терморезистора α как это обычно принято: то из Для позисторов температурные зависимости сопротивления, снятые в широких интервалах температур, имеют сложный характер. При достаточно низких и высоких температурах сопротивление уменьшается при увеличении температуры по закону, близкому к экспоненциальному. В промежуточной области сопротивление R резко возрастает при повышении температуры. Крутизной графика, а, следовательно, и величиной ТКС, можно управлять в широких пределах различными технологическими приемами. Итак, терморезисторы изготавливаются из материала, изменяющего свое сопротивление с изменением температуры в соответствии с перечисленными выше основными зависимости R = f(T). В терморезисторах с отрицательным ТКС полупроводниковый материал – спеченная керамика, которой придают различные форму и размеры. Ее изготавливают из смеси оксидов металлов, таких, как Mn, Ni, Co, Cu, Fe. Изменяя состав материала и размеры терморезистора, можно получить сопротивления от 1 до 106 Ом при комнатной температуре и ТКС от -2 до 6,5% на 1oC. Терморезисторы, как уже было сказано, изготавливаются разных размеров: от бусинок диаметром 0,2 мм, дисков и шайб диаметром 3-25 мм до стержней диаметром 12 и длиной до 40 мм. Бусинковые терморезисторы можно заливать стеклом, помещать в стеклянные или пластмассовые оболочки или в транзисторные корпуса. Дисковые защищают чаще изоляционными пленками из лака или эпоксидных смол.  Температурная характеристика рис. На графике: (а) – терморезистор с отрицательным ТКС, (б) – с положительным. Температурная характеристика – зависимость R(T), снимающаяся в установившемся режиме. 2.3.Сведения о терморезисторах типа ММТ-4 и КМТ-4. Масса: не более 0,6 г Диапазон номинальных сопротивлений: КМТ-4: 22∙103-1∙106 Ом ММТ-4: 1∙103-220∙103 Ом Примечание: промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду Е6 с допуском ±20%. Максимальная мощность рассеяния: КМТ-4: 1000 мВт ММТ-4: 600 мВт Температурный коэффициент сопротивления: КМТ-4: -(4,2-8,4) %/°C ММТ-4: -(2,4-5,6) %/°C Коэффициент температурной чувствительности: КМТ-4: 3600-7200 К ММТ-4: 2060-4300 К Коэффициент рассеяния: 5 мВт/°C Коэффициент энергетической чувствительности: КМТ-4: 1 мВт ММТ-4: 1,3 мВт Постоянная времени: не более 85с Предельные эксплуатационные данные: Температура окружающей среды: КМТ-4: от -60 до +155 °C ММТ-4: от -60 до +125°C Относительная влажность воздуха: КМТ-4, ММТ-4 при температуре ±25 °C: до 98% Пониженное атмосферное давление: до 133 Па (1 мм рт. ст.) Минимальная наработка: КМТ-4, ММТ-4: 15 000 часов Срок сохраняемости: КМТ-4, ММТ-4: 15 лет           Изм. Лист № докум. Попись Дата Лист УИТС.421211.125 ПЗ |