2. Классификация почв

Скачать 0.86 Mb. Скачать 0.86 Mb.

|

Мелиорация[править]При мелиорации солончаков необходимо решить две проблемы: поддержание грунтовых вод на уровне, не допускающем вторичного засоления, и удаление уже накопившихся в почве солей. Первая решается с помощью создания дренажной системы, вторая — с помощью различных приёмов, целесообразность применения каждого из которых зависит от свойств солончака. При слабом и неглубоком засолении, ограниченным приповерхностным слоем почвы, допускается запашка солей, равномерно распределяющая их по пахотному горизонту. При этом необходимо чтобы полученные концентрации солей были ниже препятствующих росту культурных растений. При наличии поверхностной солевой корки её необходимо механически удалить в первую очередь. На почвах тяжёлого гранулометрического составапроводятся поверхностные промывки — многократное затопление участка, растворение солей в промывных водах и их сброс. На слабозасолённых автоморфных почвах возможно вмывание солей в нижние горизонты, однако исключить возможность вторичного засоления можно только при сквозной промывке — вымывание солей из всей почвенной толщи в грунтовый поток и его удаление с помощью дренажа. После мелиоративных работ на солончаке могут выращиваться некоторые культурные растения, возделываемые в данном регионе. Со́лодь — тип почв, встречающийся небольшими участками в лесостепях, степях и полупустынях. Формируются солоди по пониженным участкам рельефа в условиях периодического поверхностного переувлажнения. Фитоценозы представлены гидрофильными сообществами: осинниками, берёзовыми колками, осоковыми ивняками, разнотравными, разнотравно-злаковыми и заболоченными лугами.

[править]ГенезисФормируются на слабодренированных равнинах, западинах, бессточных впадинах. Встречаются в области распространения вечной мерзлоты, на террасах рек Лены, Вилюя. Распространены довольно широко на лесостепных равнинах Западной Сибири, Дальнего Востока (где называются подбелами). Водный режим почти промывной. Почвенные растворы значительно опреснены за счет атмосферных осадков. Растительность луговая, часто встречаются и лесные сообщества – березовые, осиновые колки. [править]МорфологияСолоди характеризуются резкодифференцированным почвенным профилем, в котором всегда имеются признаки оглеения в виде сизых, ржавых и охристых пятен и железомарганцевых конкреций.

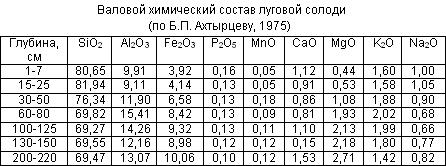

[править]СвойстваСогласно результатам изучения валового химического состава, верхняя часть профиля солодей обеднена соединениями Fe, Al, Mg, Ca, K, Na и относительно обогащена кремнезёмом, что является одним из характерных признаков солодей и осолоделых почв. SiO2 образуется вследствие распада алюмосиликатной части почвы и жизнедеятельности диатомовых водорослей и других микроорганизмов. Химические процессы образования свободного кремнезёма могут протекать как при разрушении солонцов, так и при периодическом воздействии на незасолённые почвы слабых растворов солей Na+. В последнем случае сначала идёт солонцовый процесс, затем, вследствие переувлажнения солодей, продукты гидролиза вымываются и оседают в нижележащем горизонте.  Также обнаруживается дифференциация профиля по гранулометрическому составу: осолоделый горизонт обеднён илистыми частицами, а иллювиальный обогащён ими.  Содержание гумуса в гумусовом горизонте солодей колеблется от 2-3 до 10 %, резко снижаясь в осолоделом горизонте. В составе гумуса преобладают фульвокислоты. Ёмкость поглощения всегда меньше в деновом и осолоделом горизонте (10-15 мг-экв/100 г), чем в иллювиальном (30-40 мг-экв/100 г). В составе ППК кроме кальция и магния, иногда в значительных количествах, присутствует натрий. В горизонтах А1 и А2 в ППК присутствуют водород и алюминий, обуславливающие кислую реакцию среды верхней части почвы (pH 3,5-6,5). Иллювиальный же горизонт обладает нейтральной или слабощелочной реакцией. |