Лабораторная. лаба. 2. Основные сведения

Скачать 0.6 Mb. Скачать 0.6 Mb.

|

|

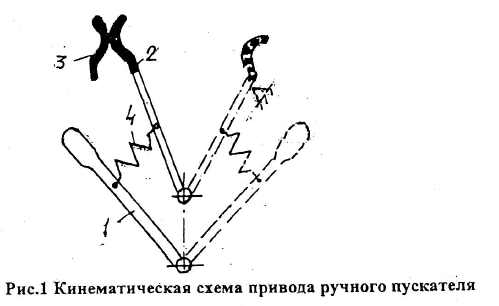

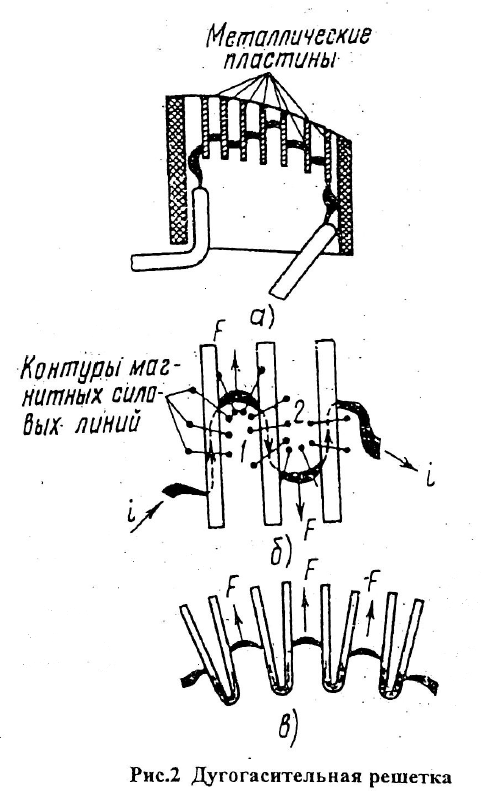

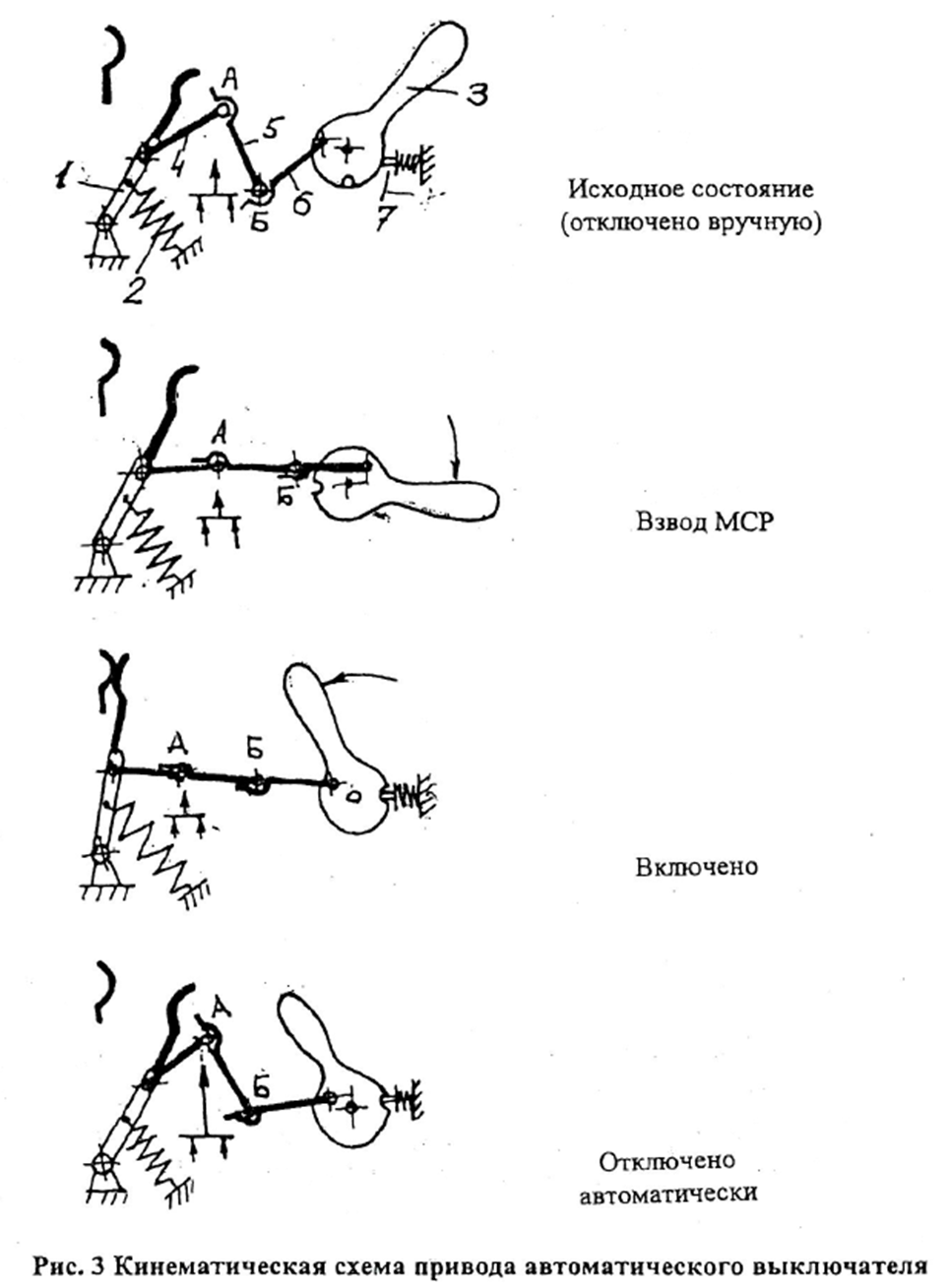

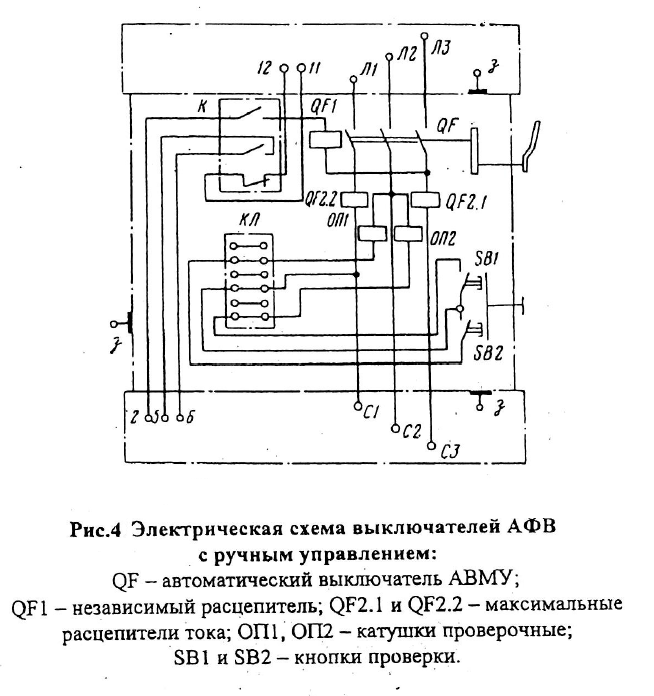

Целью работы является ознакомление с аппаратурой ручного управления и защиты, применяемой при эксплуатации горных предприятий. 2. Основные сведения 2.1. К аппаратам ручного управления, применяемым на горных предприятиях, относятся ручные пускатели и фидерные автоматические выключатели, управление контактами которых производится с помощью ручного привода от рукояти управления. 2.2. Ручные пускатели предназначены для управления и защиты вспомогательных асинхронных двигателей небольшой мощности (до 5 кВт), а также в качестве выключателей для электрических осветительных магистралей. Контактная система ручного пускателя рассчитана на коммутацию (включение и отключение) только рабочих токов. Аварийные токи (например, ток короткого замыкания) отключаются встроенными в пускатель плавкими предохранителями. Для обеспечения эффективного включения и отключения контактной системы при любой скорости движения рукояти управления контактный вал ручного контактора связан с рукоятью управления через механизм мгновенного переключения. Как видно из принципиальной кинематической схемы ручного привода, представленной на рис.1, положение вала с подвижными контактами определяется положением рукояти управления связанной с контакторным валом пружиной: при перемещении рукояти подвижные контакты в зависимости от текущего положения рукояти перебрасываются пружиной из положения «Включено» в положение «Отключено» и обратно практически мгновенно при любой скорости перемещения рукояти. Небольшие нагрузочные токи, отсутствие необходимости отключения токов короткого замыкания контактной системой позволяет сделать ее достаточно компактной, что определяет относительно малые габариты и вес ручного пускателя. 2.3. Автоматические выключатели предназначены для коммутации рабочих токов и автоматического отключения аварийных токов. В соответствии с назначением они имеют две конструктивные особенности: а) мощную контактную систему с эффективным дугогашением; б) механизм свободного расцепления, позволяющий осуществить автоматическое отключение контактной системы в аппарате ручного управления. 2.3.1. В автоматических выключателях контактная система состоит из двух и более пар контактов в каждой фазе. При этом каждая пара контактов выполняет различные функции. Например, при трех парах контактов в фазе одна пара контактов используется только для передачи нагрузочного тока и не участвует в дугогашении (рабочие контакты), другая пара — для эффективного гашения дуги в момент коммутации (разрывные контакты), еще одна пара контактов может иногда использоваться с целью обеспечения процесса перехода нагрузки с рабочих контактов на разрывные при отключении с целью снижения электрического износа рабочих контактов (эти контакты называются предварительными). При включении в каждой фазе сначала замыкаются разрывные контакты, затем предварительные и в последнюю очередь — рабочие; при отключении — сначала рабочие, затем предварительные и, наконец, разрывные. Таким образом, электрическому износу подвергаются, в основном, разрывные контакты, которые могут быть легко заменены. Рабочие же контакты имеют минимальный износ и, как правило, сохраняются на весь срок службы автоматического выключателя.   Все подвижные контакты располагаются на одном контакторном валу на разном расстоянии от оси вала: самый большой радиус поворота вокруг оси имеют разрывные контакты, самый малый - рабочие. Это обеспечивает при отключении наибольшую скорость расхождения именно разрывных контактов, что обеспечивает выполнение ими функции дугогашения и сохранение рабочих контактов от повышенного износа. Эффективное дугогашение достигается помещением контактов каждой фазы в специальную асбоцементную камеру, оснащенную дугогасительной решеткой. Стенки камер предупреждают переход дуги при отключении с одной фазы на другую с последующим коротким замыканием. Дугогасительная решетка состоит из ряда металлических пластин, укрепленных в изоляционных стенках (рис.2). При размыкании контактов возникшая на них дуга втягивается на металлические пластинки, дробится на ряд последовательных мелких дуг, которые интенсивно охлаждаются, отдавая тепло металлу и стенкам камеры. В результате этого дуга гаснет на первом же полупериоде переменного тока при его переходе через нулевое значение. 2.3.2. Механизм свободного расцепления (МСР) осуществляет функцию механической связи между рукоятью управления и контакторным валом с подвижными контактами. Принцип действия МСР может быть объяснен на основе кинематической схемы, приведенной на рис.3. Из этой схемы видно, что контакторный вал 1 с подвижными контактами под действием сильной пружины 2 постоянно поворачивается в отключенное положение. Рукоять управления 3 связана с контакторным валом шарнирной тягой, состоящей из шарнирно связанных рычагов 4, 5 и 6. Шарнирная тяга имеет устойчивое состояние только тогда, когда все рычаги 4, 5 и 6 расположены в одну линию – при нарушении этого условия тяга «ломается». Работа МCР осуществляется следующим образом. Для включения контактной системы необходимо «взвести МСР» – для этого рукоять управления переводится до отказа в положение «отключено» (по часовой стрелке), при этом рычаги 4, 5 и 6 располагаются в одну линию, шарнирная тяга становится устойчивой и создает возможность передавать усилие с рукояти управления на контакторный вал. Для включения контакторной системы рукоять управления, преодолевая действие пружины 2, в положение «Включено» до фиксации защелкой 7 – при этом подвижные контакты замыкаются с неподвижными и остаются в этом состоянии в течение всего времени включения. При потере шарнирной тягой устойчивости в результате либо перевода в положение «Отключено» («ломается шарнир Б»), либо механического воздействия на шарнир А специального расцепителя 8 МСР «расцепляется» и контакторный вал 1 под действием пружины 2 переводит контакты в разомкнутое состояние.  Таким образом, МСР позволяет: a) осуществлять включение и отключение вручную с помощью рукояти управления; б) осуществлять автоматическое отключение автомата путем воздействия на расцепитель специальных устройств защиты и контроля; в) позволяет осуществлять отключение контактной системы при постоянных оптимальных по условиям гашения дуги условиях, так как независимо от способа отключения оно всегда осуществляется под действием пружины. 2.4. Указанные в пп. 2.2 и 2.3 особенности конструкции присущи всем автоматическим выключателям, хотя конструктивно МСР могут выполняться с некоторыми непринципиальными отличиями. 4.2.1. Фидерные автоматические выключатели АФВ Фидерные автоматические выключатели серии АФВ имеют взрывобезопасное исполнение и выпускаются на ток до 200 А (АФВ-1А), до 350 А (АФВ-2A) и до 500 А (АФВ-3) при напряжении до 660 В. Все выключатели АФВ имеют одинаковую принципиальную электрическую схему, приведенную на рис.4. Конструктивно автомат АФВ представляет собой взрывобезопасный корпус с быстрооткрываемой крышкой на штыковом затворе, внутри которого располагается трехполюсный автоматический выключатель. Рукоять управления автоматическим выключателем выведена наружу и механически сблокирована с крышкой таким образом, чтобы крышку нельзя было открыть при включенном автомате, а автомат нельзя было включить при снятой крышке (блокировка выполнена с помощью блокировочного болта, который в рабочем состоянии автомата входит в вырез крышки и не позволяет ее повернуть и снять, а при переводе рукояти управления в положение «отключено» при закрытой крышке может быть ввинчен в вырез на рукояти управления, не позволяя включить автомат).  Фидерный автомат снабжен в верхней части вводными коробками с комбинированной кабельной арматурой для подключения бронированных или гибких кабелей. Трехполюсный автоматический выключатель снабжен двумя расцепителями – максимальным и независимым. Максимальный расцепитель осуществляет защиту от токов короткого замыкания с помощью максимально–токовых реле мгновенного действия QF1 и QF2. Установка максимально-токовых реле на требуемый ток отключения осуществляется регулировочным винтом с гайкой, меняющей натяжение пружины и соответственно положение индекса – указателя на шкале уставок. При срабатывании максимальный расцепитель ставится на защелку, блокирующую автомат от повторного включения на отключенное, но неустраненное короткое замыкание. Освобождение этой защелки после срабатывания максимального расцепителя производится каждый раз вручную после снятия крышки аппарата. Для проверки исправности максимального расцепителя в фидерном автомате предусмотрено устройство, выполненное в виде проверочных обмоток ОП1 и ОП2, расположенных на сердечниках максимально токовых реле и включаемых попеременно с помощью проверочных кнопок SB1 и SB2 на напряжение сети. При этом проверочные обмотки создают магнитный поток, достаточный для срабатывания максимально-токового реле в соответствующей фазе, если предварительно на шкале уставок реле проверяемой фазы указатель установлен против значения номинального напряжения сети 380 В или 660 В соответственно. Отметим, что после проверки максимального расцепителя необходимо вновь установить рабочие уставки. Независимый расцепитель работает от отключающей катушки QF1: при обтекании отключающей катушки QF1 током ее сердечник механически воздействует на механизм свободного расцепителя и автомат отключается. Это позволяет использовать независимый расцепитель как для подключения дополнительных защит и блокировок, так и для дистанционного отключения автомата. |