Методы повышения нефтеотдачи пластов. 2. Техникотехнологическая часть Геология месторождения

Скачать 267 Kb. Скачать 267 Kb.

|

1 2 2.Технико-технологическая часть 2.1. Геология месторождения 2.1.1. Объект разработки Урьевское месторождение в административном отношении находится в Нижневартовском районе Ханты - Мансийского автономного округа Тюменской области. Ближайшим населенным пунктом является г. Лангепас, расположенный в 10 км от месторождения. В орогидрографическом смысле район месторождения представляет слабо расчлененную, очень заболоченную и залесенную равнину с абсолютными отметками от +70 до 80 м. Гидрографическая сеть представлена большим числом мелких притоков бассейна реки Аган. Около 85% территории месторождения покрыто труднопроходимыми болотами и топями, плохо промерзающими зимой. Поверхность грунтовых вод в долинах рек располагается на глубине до 5 м, а на водоемах до 15 м. Климат района резко континентальный. Зима холодная (до 45 - 50 С в январе) и снежная, с метелями и заносами. Короткое, но довольно теплое лето (до +30С в июле). Весна и осень продолжительные, часто холодные с сильной распутицей. Среднегодовая температура - 3,2C - 2,6C, количество осадков 400 - 500 мм в год, большая их часть приходится на август и февраль. Ледостав на реках и озерах начинается в октябре - ноябре, ледоход во второй половине мая. Глубина снежного покрова 0,8 - 1,0 м на открытых и 1,5 м - залесенных участках. Промерзание грунта достигает 2 м, болот на глубину до 10 м. Преобладающие ветры зимой - северные и северо-восточные, летом - западные и юго-западные. 2.1.2. Стратиграфия и литология В геологическом строении Южно-Урьевского месторождения принимают участие породы складчатого палеозойского фундамента и терригенные отложения, платформенного мезозойско-кайнозойского чехла. Юрская система (J).Отложения юрской системы несогласно залегают на породах коры. Выветривания представлены всеми тремя отделами: верхним, средним и нижним. Нижний и средний отделы выделяются в Тюменскую свиту. Верхний отдел подразделяется на вьюганскую, георгиевскую, баженовскую свиты. Тюменская свита (J 1-2–k l) представлена чередованием аргиллитов, алевролитов и песчаников. Вскрытая мощность свиты достигает 93м. Васюганская свита ( J 3 Ox ).Отложения свиты имеют двучленное строение. Нижняя подсвита преимущественно глинистая, сложена аргиллитами темно-серыми с прослоями алевролитов и песчаников. Верхняя часть свиты, к которой приурочены продуктивные пласты ЮВ1 и ЮВ2/1, сложена алевролитами и песчаниками. Толщина отложений свиты составляет 90м. Георгиевская свита ( J3 km ) представлена аргиллитами от темно-коричневых до черных. Толщина свиты 1-5 м. Баженовская свита (J3 vl). Отложение свиты повсеместно распространены по площади и представлены темно-серыми аргиллитами. Свита четко выделяется в разрезе скважин своим высоким сопротивлением и является надежным репером. Толщина отложений свиты составляет 15 м. Отложения меловой системы представлены двумя отделами: нижним и верхним. Нижний отдел представлен Мегионской, Ванденской, Алымской, низами. Покурской свит, Кузнецовской, Березовской, Ганькинской свитами. Мегионская свита (K 1 dr+v) включают в себя осадки берриасского и валанжинского ярусов. В основании свиты залегает ачимовская толща, которая представлена песчано-алевритовыми породами. В средней части мегионской свиты выделяется продуктивный пласт БВ28, представленный песчаником с прослоями алевритов и уплотненных глин. В кровле свиты залегает глинистая пачка, являющаяся репером по площади. Толщина мегионской свиты достигает 380 м. Ванденская свита (K1 v+h+dr) делится на три подсвиты. Нижняя подсвита представлена переслаиванием песчаников, алевритов и аргиллитов. Промышленно-нефтеносным является пласт БВ6. Общая толщина ванденской свиты изменяется от 460 до 480 м. Алымская свита (К1 ар) включает в себя породы нижнеаптского возраста и состоит из двух подсвит. К нижней, опесчаненной подсвите приурочен нефтеносный пласт АВ1/3, представленный песчаниками средне-мелкозернистыми. Толщина алымской свиты на месторождении 95-110м. Покурская свита (К1 ар-аl+К2 сm). Отложение свиты выделяется в объеме осадков сеноман-альбверхнеаптского возраста. Свита делится на две подсвиты. Нижняя представлена прислаиванием песчаников мелко и средне зернистых, плотных. Отложения верхнепокурской подсвиты представлены переслаиванием серых, светло-серых, слабосцементированных песчаников, песков, алевритов и темно-серых глин. Толщина 730-760м. Кузнецовская свита (К2 t). Выделяемые в размере свиты отложения трансгрессивно залегают на породах покурской свиты. Разрез представлен морскими глинами темно-серыми с зеленоватым оттенком с тонкими прослоями песчаников. Толщина осадков свиты 22-23м. Березовская свита (К2 cn-st-cp). Отложения свиты, выделяемые в объеме конъяк-сантон-кампанского возраста, подразделяются на две подсвиты: нижнюю опоковидно-глинистую и верхнюю преимущественно глинистую. Толщина свиты изменяется от 92 до 114м. Ганькинская свита (К2 m-d). Завершается разрез меловых отложений осадками ганькинской свиты маастрихт-датского возраста, литологическая свита сложена преимущественно глинами серыми. Мощность отложений от 116м до 148м. Палеогеновая система (Р). Разрез палеогеновых отложений сложен мощной толщей осадков палеоценового, эоценового и олигоценового возраста. В составе отложений выделяют талицкую (мощность 77-119м), люлинворскую (163-196м), тавдинскую (35-40м), атлымскую (40-50м), ново-михайловскую (80м), туртасскую (30-40м) свиты, сложенные преимущественно глинами с редкими прослоями песчаников, и алевролитов. Талицкая свита (Р) представлена глинами с линзами известковистого песчаника. Толщина свиты колеблется в незначительных пределах 80-100м. Люлинворская свита (Р2). Разрез свиты приурочен к эоценовому отделу. Сложена в нижней части - поковидными, в верхней - зеленоватыми, плотными, листоватыми глинами. Общая толщина составляет 180-190м. Тавдинская свита (Р2). Отложения свиты приурочены к верхнему эоцену и нижнему олигоцену, делятся на две подсвиты: нижнюю, преимущественно песчаную и верхнюю, сложенную зеленоватыми глинами. Толщина достигает 100м. Алтымская свита (Р3/1). По размытой поверхности тавдинских глин залегают континентальные отложения атлымской свиты. Сложена серыми мелко-среднезернистыми, кварцевыми. Толщина около 70м. Новомихайловская свита (Р3/2). Толща осадков олигоценового возраста, несогласно залегающая на породах атлымской свиты, представлена неравномерным переслаиванием песков и глин. В низ по разрезу увеличивается содержание глин. Толщина отложений свиты около 100м. Туртасская свита (Р3/3). Завершает разрез третичных осадков. Представлена глинами зеленовато-серыми, плотными, микрослоистыми толщиной около 90м. Четвертичная система (Q). Отложения в виде сплошного чехла покрывают почти всю территорию Западно-Сибирской низменности. Литологический состав их разнообразен. Нижняя часть представлена серыми, зеленовато-серыми песками с прослоями алевритовых глин. Выше залегают озерно-аллювиальные глины с присутствием гальки и гравия. Верхи представлены пачкой аллювиальных образований, сложенных песками, глинами, суглинками. На заболоченных участках отложения покрыты торфом. Общая толщина четвертичных отложений 110м. 2.1.3. Свойства пород продуктивных горизонтов В геологическом строении месторождения принимают участие породы калеозойского складчатого фундамента и залегающие на них отложения мезозойского осадочного чехла. Полный разрез платформенных образований, объединяющих в себе отложения юрской, меловой, палеогеновой и четвертичной систем общей толщиной 2890 - 3500 м, вскрыты в разведочных скважинах и части эксплуатационных скважин. Нефтегазоносность месторождения связана с нижнемеловыми и верхнеюрскими отложениями: пластами АВ 1-2, АВ 1-3 - алымской, АВ2 и БВ6 - вартовской, ЮВ 1-1 и ЮВ 1-2 - васюганской свит. Продуктивные отложения слагаются песчаниками и алевролитами. полимиктовыми и аргкозовыми, мелко- и среднезернистыми, в составе которых доминирует кварц и полевые шпаты, присутствуют обломки полевошпатовых, кремнистых, кварцевых, глинистых пород, эффузивов и слюд. Пласт АВ 1-2 представлен отложениями, характерными для спокойной морской обстановки осадконакопления при отсутствии сильных течений. Это в основном серые разнозернистые алевролиты, часто неравномерно-глинистые, с прослоями глин и песчаников. Из текстур пород, слагающих пласт АВ 1-2 преобладают «рябчиковые» представляющие собой частое переслаивание глинистых и алевролитовых (или песчаных) линзочек. Цемент глинистый, хлоритовый, порового и пленочно-порового типа составляет 15 - 20 , а иногда 30 -35 % породы. Залежь пласта АВ 1-2 на месторождении самая большая по площади, занимает более 300 кв. км. В плане она имеет дугообразную форму длиной порядка 30 км, шириной 12 км, высота залежи 53 - 58 м. Продуктивный пласт залегает на глубине 1740 - 1771 м, по площади месторождения представлен чередованием песчаников и алевролитов, часто замещающихся плотными глинистыми породами. Обширная зона замещения отмечается в восточной части залежи. Коэффициент прерывистости увеличивается от 0,08 на западе до 0,234 на востоке. Тип залежи структурный, пластово-сводовый, литологически осложненный, ширина ВНЗ составляет в среднем 500 - 600 м. Водо-нефтяной контакт при подсчете запасов принят на отметке 1737 м по данным ГИС в трех скважинах. Продуктивный пласт АВ 1-3 залегает на глубине 1765 - 1810 м, слагается породами характерными для более подвижной прибрежно-морской обстановки. Это переслаивание мелкозернистых песчаников с алевролитами и аргиллитами. По площади залежи происходит частое взаимозамещение песчаников и алевролитов. Залежь нефти имеет размеры 6,6 - 25,0 х 10 - 20 км, высоту 40 -55 м. В результате продолжающегося эксплуатационного разбуривания залежи в работе уточнена и расширена южная граница нефтеносности. ВНК отбивается на западе на отметке - 1755 м, на севере - 1757,6 м и на востоке - 1758 м. Ширина ВНЗ составляет 0,5 - 1,2 км. Пласт АВ2 залегает на глубине 1795 - 1840 м, представлен отложениями мелководно морской и прибрежно-морской обстановки. Песчаники мелкозернистые с прослоями аргеллитов и алевролитов. Цемент глинисто - карбонатный, составляет 5 - 10%. Коллекторы сравнительно выдержаны по площади, замещаются глинами в единичных скважинах, коэффициент прерывистости равен 0,057. Как и вышезалегающий пласт АВ1 пласт АВ2 характеризуется частыми взаимозамещением песчаников и алевролитов по площади. В пласте выявлены две довольно большие залежи в районе. ВНК по данным разведочных скважин отбивается, соответственно на абсолютной отметке 1746 м и 1749 м. Водонефтяная зона в плане имеет сложную форму, ширина ее изменяется от 150 м до 2 км. Размеры залежи равны соответственно: южной 5 х 10,6 км, высота 31 м, центральной - 8,8 х 5,0 км, высота 23 м. Тип структурный, пластово - сводовый, литологически осложненный. Продуктивный пласт БВ6, залегающий на глубине 2150 - 2200 м, сложен осадками авандельт и отмелей, представлен песчаниками с прослоями глин и песчаных алевролитов. От подошвы к кровле пласта происходит увеличение содержания глинистого материала. Цемент в песчаниках чаще карбонатный, в глинистых алевролитах гидрослюдисто-хлоритовый, по количеству не более 5%, что обуславливает высокие коллекторские свойства песчаников пласта БВ6. Залежь пласта БВ6 приурочена к центральному поднятию месторождения. имеет размеры 4 х 9,5 км, высоту 29 м, ВНК изменяется от абсолютной отметки - 2105 м до 2110 м. Залежь пластово-сводовая, по всей площади подстилается водой. Пласт БВ8 представлен песчаниками с прослоями алевролитов и уплотненных глин. Песчаники преимущественно мелкозернистые, часто алевралитистые. К подошве пласта постепенно увеличивается количество алевралитового материала, и в нижней части сложен преимущественно алевролитами с прослоями глин и мелкозернистых песчаников. Цемент пленочный, редко порово-пленочный, представлен хлоритом, содержание его составляет 3 - 5%, а иногда 10%. Залежь приурочена к центральному поднятию, залегает на глубине 2220 - 2265 м. Она почти по всей площади подстилается водой, за исключением трех небольших чисто нефтяных зон. ВНК на отметке 2181,5 м. Размеры залежи 9,5 х 3,5 км, высота 21 м. Наилучшими емкостно-фильтрационными свойствами обладают пласты БВ6 - БВ8, среднее значение проницаемости достигает 0,280 - 0,321 Мкм2, пористости 0,21. Пласты АВ1-3 и БВ2 имеют несколько меньшую. Самыми плотными являются пласты ЮВ1/1, ЮВ1/2, АВ1/2. Средняя пористость не превышает 0,16, а проницаемость 0,007, 0,011, 0,005 Мкм2. Значения нефтенасыщенности колеблются в среднем по пластам от 0,53 до 0,64. 2.1.4. Физико-химические свойства нефти, газа, воды Свойства нефти и газа Урьевского месторождения изучались по результатам глубинных и поверхностных проб, выполненных в центральной лаборатории Главтюменьгеологии. Пласт БВ6 характеризуется большим давлением насыщения (88 - 89 кг/см2) и газосодержанием (44,08 - 47,85 м2/т). Нефть этого пласта сернистая и парафинистая. Пласт БВ8 характеризуется большим газосодержанием (55,31 - 63,40 м3/т) и давлением насыщения (73 - 81,5 кг/см2). Нефть также сернистая и парафинистая. Нефть пластов АВ1-2 также относится к сернистым и парафинистым. Свойства пластовой нефти и газа представлены в таблице № 2.1.4.1. Компонентный состав - в таблице № 2.1.4.2. Таблица 2.1.4.1. Свойства пластовой нефти и газа

Таблица 2.1.4.2. Компонентный состав нефтяного газа, разгазированной и пластовой нефти (мольное содержание, %) по Урьевскому месторождению

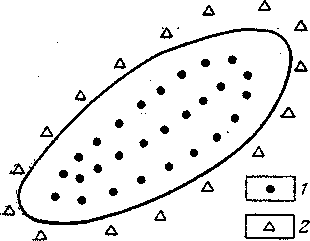

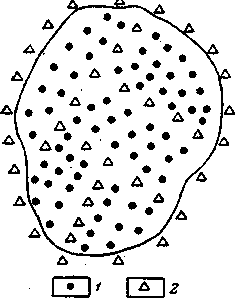

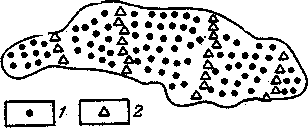

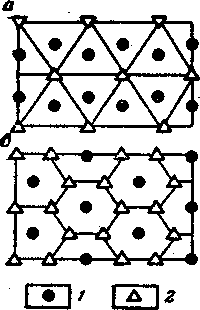

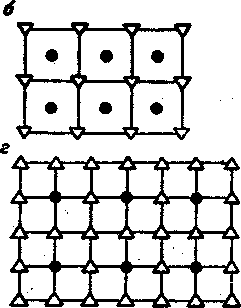

Вязкость пластовой воды в пластовых условиях 0,44 - 0,33 МПа∙с. Объемный коэффициент 1,017 - 1,019. Предельное газосодержание 2,16 - 2,38 мм3/т. По кислотно-щелочному анализу эти воды нейтральны, низкоминерализированы (от 20 до 27 г/л). 2.1.5. Фазовое состояние углеводородов и режим пластов 2.1.6. Техника и технология эксплуатации скважин Для подъема жидкости к устью скважины, необходимо затратить энергию. В зависимости от вида затрачиваемой энергии различают два способа добычи нефти: 1. Фонтанный; 2. Механизированный. Фонтанный способ добычи углеводородного сырья применяется на ранних стадиях разработки месторождений, когда велик запас пластовой энергии, при этом пластовая энергия расходуется на подъем скважинной жидкости к устью и на транспортировку ее по системе нефти сбора. Так как при фонтанной добыче не применяется внешний источник энергии, то это самый простой и дешевый способ эксплуатации скважин. [2] Механизированный способ добычи применяется на месторождениях ТПП «Лангепаснефтегаз» добыча нефти производится механизированным способом, при котором применяются установки, оснащенные штанговыми скважинными насосами (УШСН), установки, оснащенные электроцентробежными насосами (УЭЦН) и газлифтная эксплуатация нефтяных скважин [3]. Установка штангового скважинного насоса (УШСН). Установками УШСН оснащено более 59% всего фонда добывающих скважин. Установки предназначены для эксплуатации скважин с малой продуктивностью (мало дебитный фонд). Такие скважины вскрывают продуктивные горизонты с низкими коллекторскими свойствами. Широкое распространение таких установок связано со следующими причинами: -примерно 40-50% нефти добывается с пластов с низкими коллекторскими свойствами; -широкое распространение машиностроительных предприятий специализирующихся на выпуски данного оборудования; -надежность в эксплуатации данных установок. УШСН состоит из наземного и подземного оборудования. К наземному оборудованию относится оборудование устья насосных скважин и станок-качалка (СК). СК предназначен для преобразования вращательного движения электродвигателя в возвратно поступательное движение колонны штанг. Устьевое оборудование предназначено для герметизации затрубного пространства, внутренней полости насосно-компрессорных труб (НКТ), отвода продукции скважины и подвешивания колонны НКТ. К подземному оборудованию УШСН относится: штанговый скважинный насос (ШСН), колонна штанг и колонна НКТ. Установка электроцентробежного насоса (УЭЦН). УЭЦН предназначена для откачки из нефтяных скважин, в том числе и наклонных, пластовой жидкости, содержащей нефть, воду, газ, механические примеси. УЭЦН состоит из погружного агрегата, оборудования устья, электрооборудование и НКТ. Установки имеют два исполнения − обычное и коррозионно-стойкое. Пример условного обозначения установки: УЭЦНМ5-125-1200 ВК02 ТУ 26-06-1486-87, где У- установка; Э- привод от погружного двигателя; Ц- центробежный; Н- насос; М- модульный; 5- группа насоса; 125- подача, м3/сут; 1200- напор, м; ВК-вариант комплектации; 02- порядковый номер варианта комплектации по ТУ. Для установок коррозионно-стойкого исполнения перед обозначением группы насоса добавляется буква ”К”. Погружной агрегат включает в себя электроцентробежный насос (ЭЦН), гидрозащиту и электродвигатель. Он спускается в скважину на колонне НКТ, которая подвешивается с помощью устьевого оборудования, устанавливаемого на колонной головке эксплуатационной колонны. Электроэнергия от промысловой сети через трансформатор и станцию управления по кабелю, прикрепленному к наружной поверхности НКТ крепежными поясами (хомутами), подается на электродвигатель, с ротором которого связан вал ЭЦН. ЭЦН подает жидкость по НКТ на поверхность. Выше насоса установлен обратный шаровой клапан, облегчающий пуск установки после ее простоя, а над обратным клапаном − спускной клапан для слива жидкости из НКТ при их подъеме. Гидрозащита включает в себя компенсатор и протектор. Погружной насос, электродвигатель и гидрозащита соединяются между собой фланцами и шпильками. Валы насоса, двигателя и гидрозащиты имеют на концах шлицы и соединяются между собой шлицевыми муфтами. Оборудование устья скважины обеспечивает подвеску колонны НКТ с насосным агрегатом и кабелем в сборе на фланце обсадной колонны, герметизацию затрубного пространства, отвод пластовой жидкости в выкидной трубопровод [1]. Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин. Область применения газлифта − высокодебитные скважины с большими забойными давлениями, скважины с высокими газовыми факторами и забойными давлениями ниже давления насыщения, песочные (содержащие в продукции песок) скважины, а также скважины, эксплуатируемые в труднодоступных условиях (например, затопляемость, паводки, болота и др.). Газлифт характеризуется высокой технико-экономической эффективностью, отсутствием в скважинах механизмов и трущихся деталей, простотой обслуживания скважин и регулирования работы. Преимущество газлифта относится простота подземного оборудования, удобство ремонта и профилактика наземного оборудования. Недостатком газлифта является высокая стоимость и сложность обслуживания наземного оборудования. По мере разработки месторождения условия эксплуатации скважин ухудшаются: обводняется продукция - увеличивается гидростатическое давление столба флюидов. Образуется высоковязкая эмульсия, возрастают потери давления на трение в стволе и выкидной линии, что приводит к росту забойного Р3 и устьевого Ру давлений, уменьшается эффективный газовый фактор Gэф и увеличивается потребный удельный расход газа R0; при отсутствии применения или недостаточной эффективности поддержания пластового давления (ППД) возможно уменьшение пластового давления Рпл, а также соответственно забойного Р3 и башмачного Р1 давлений, что вызывает увеличение удельного расхода Ro. Это приводит к нарушению условия фонтанирования, то есть: Gэф < R0, (1) где Gэф− эффективный газовый фактор R0− удельный расход газа Так как условию Gэф=R0 соответствует минимальное забойное давление Р3 min фонтанирования, а Р3 min<Рпл, то скважина прекращает фонтанирование при определенном дебите Q>0. С увеличением Р3 уменьшается R0, поэтому осуществлением ППД продлевается период фонтанирования до наступления определенной обводненности nв, а при большой гидропроводности пласта иногда даже до 100% - ной обводненности продукции. Логическим продолжением фонтанной эксплуатации является газлифтная эксплуатация, при которой недостающее количество газа для подъема жидкости закачивают в скважину с поверхности. Если притекающую пластовую энергию, характеризуемую газовым фактором Gэф, дополняют энергией газа, закачиваемого в скважину с поверхности, происходит искусственное фонтанирование, которое называют газлифтным подъемом, а способ эксплуатации — газлифтным. Тогда условие работы газлифтного подъемника (газлифта) аналогично условию газлифтного фонтанирования можно записать: Gэф+R0зак где Gэф− эффективный газовый фактор R0− удельный расход газа R0 зак− удельный расход закачиваемого газа (отнесенный к расходу поднимаемой жидкости) Разновидности газлифта: По организации подачи газа в скважину различают 2 принципа газлифта: 1. С двумя трубками: одна для подачи газа, вторая для подъема газожидкостной смеси. 2. С концентрически расположенными трубками. В зависимости от источника газоснабжения газлифт подразделяется на компрессорный, бескомпрессорный и внутрискважинный газлифт. При бескомрессорном газлифте используется газ с близ лежащих газовых месторождений или из магистральных газопроводов. При компрессорном газлифте используется попутный нефтяной газ данного нефтяного месторождения. Внутрискважинный газлифт может быть организован в таких условиях, когда скважина вскрывает 2 продуктивных горизонта. Один, из которого газовый, а второй нефтенасыщенный горизонт. Оборудование устья газлифтных скважин: Оборудование газлифтных скважин аналогично оборудованию фонтанных. На устье устанавливается упрощенная фонтанная арматура, обвязка которой зачастую позволяет подавать газ в затрубное пространство и в НКТ [1]. 2.1.7. Система разработки В ходе проектирования выбирается система разработки месторождения, под которой понимают определение необходимого числа и размещения скважин, последовательность их ввода, сведения о способах и технологических режимах эксплуатации скважин, рекомендации по регулированию баланса пластовой энергии в залежах. 2.1.8. Регулирование разработки нефтяного месторождения Под регулированием разработки нефтяных месторождений понимают целенаправленное поддержание и изменение условий эксплуатации залежей в рамках ранее принятых технологических решений (при проектировании и анализах разработки) с целью достижения возможно высоких технологических (коэффициент нефтеотдачи, темп отбора нефти) и экономических показателей разработки. Регулирование (оптимизацию) процесса разработки проводят на основе большого числа частных критериев, среди которых можно выделить следующие: технологические — обеспечение максимального текущего уровня добычи нефти, максимального накопленного отбора нефти, минимального объема добываемой или закачиваемой воды, максимальных коэффициентов охвата вытеснением и др.; экономические — обеспечение минимальных капитальных вложений или эксплуатационных затрат, минимальной себестоимости и др. Множество частных критериев обусловлено сложностью решения задач оптимизации разработки, однако все они должны подчиняться основному принципу разработки, включающему следующие критерии: выполнение заданного плана добычи нефти при минимальных затратах и максимально возможном коэффициенте нефтеотдачи. Поскольку задача многокритериальна с противоречивыми критериями, то внедрение каждого метода регулирования в условиях конкретного месторождения должно обеспечить народнохозяйственную и экономическую эффективность. По признаку изменения системы воздействия методы регулирования можно разделить на две группы (по Б. Т. Баишеву): без изменения системы воздействия и добуривания новых скважин; частичное или полное изменение системы воздействия, добуривание новых добывающих и нагнетательных скважин. К первой группе можно отнести такие методы регулирования: воздействие на призабойную зону пласта, которое обеспечивает улучшение гидродинамического совершенства и увеличение продуктивности скважин, изоляцию (ограничение) притока воды в добывающих скважинах, выравнивание и расширение профиля притока нефти и закачки воды (газа) по толщине пласта в добывающих и нагнетательных скважинах; изменение технологических режимов работы скважин: добывающих (увеличение или ограничение подачи подъемного оборудования вплоть до отключения скважин или форсированного отбора жидкости, периодическое изменение отборов), нагнетательных (увеличение или ограничение расходов закачки, повышение давления нагнетания, перераспределение закачки по скважинам, периодическая или циклическая закачка, создание повышенных давлений нагнетания и др.); одновременно-раздельная эксплуатация (отбор, закачка) нескольких пластов в одной скважине на многопластовых месторождениях. Во вторую группу могут входить следующие методы регулирования: добуривание добывающих и нагнетательных скважин, число которых определено в проектном документе (резервные скважины), или возврат скважин с других пластов; частичное изменение системы воздействия (организация очагового заводнения, приближение к зоне отбора линии нагнетания добуриванием новых скважин и переносом закачки в существующие скважины, применение физико-гидродинамических и физико-химических методов повышения нефтеотдачи); полное изменение системы воздействия (переход с законтурного на внутриконтурное заводнение, разрезание залежи на отдельные блоки и др.). Регулирование разработки осуществляется в течение всей «жизни» (продолжительности эксплуатации) месторождения. Круг решаемых методом регулирования задач определяется преимущественно стадией процесса разработки. Применительно к режиму вытеснения нефти водой можно назвать такие основные задачи регулирования. На первой стадии может возникнуть необходимость увеличения гидродинамического совершенства и продуктивности скважин, выравнивания и расширения профиля притока нефти. На второй стадии разработки одна из главных задач регулирования — обеспечение возможно длительного периода стабильной добычи нефти. Для этого используют различные методы, обеспечивающие решение ряда частных задач. Наибольшее применение находят бурение резервных скважин, изменение режимов их работы, воздействие на призабойную зону пласта. Эффективны также ограничение дебитов высокообводненных скважин внешних рядов или даже их остановка и увеличение отборов по безводным и малообводненным скважинам внутренних рядов. Этим будут решаться также задачи предупреждения или сокращения преждевременного прорыва воды по отдельным направлениям («языки» обводнения) или пластам. Целесообразно также применение методов второй группы. Необходимость изменения системы воздействия или системы разработки может быть вызвана требованием повышения текущей добычи нефти из залежи в связи с ростом потребностей страны в нефтепродуктах, изменением представления о геологическом строении и запасах месторождения, несовершенством проектных решений в силу ограниченности и неточности исходной информации. На третьей стадии основные задачи регулирования заключаются в замедлении темпов падения добычи нефти и обеспечении заданной ее добычи при возможно меньших объемах добываемой воды. Широкое применение находят методы регулирования, связанные с изоляцией обводнившихся пропластков и выравниванием профилей притока жидкости и закачки воды по толщине пласта. Задача регулирования на четвертой завершающей стадии — дренирование невыработанных пропластков и участков залежи, что можно достичь изменением направления фильтрационных потоков, организацией очагового заводнения, применением форсированного отбора жидкости, добуриванием скважин и др. Поскольку процесс добычи нефти характеризуется гидравлически неразрывной связью системы «пласт—скважины—нефте-газоводосборные трубопроводы — установка подготовки нефти и воды — водотрубопроводы утилизации попутной воды», то пределы и возможности методов регулирования обусловлены ограничивающим действием этих элементов общей системы. Учет их влияния необходим при выборе методов регулирования. Различают технологические, технические и планово-экономические ограничения методов регулирования. К основным технологическим ограничениям можно отнести следующие: число скважин, их размещение и очередность ввода; тип системы заводнения; ограничения по давлению и дебитам скважин. По мере сгущения сетки скважин дебит залежи сначала увеличивается, достигая максимума, а затем может уменьшаться при фонтанной эксплуатации скважин. С разрежением сетки скважин ценность каждой скважины и требования к ее техническому состоянию возрастают, увеличиваются удельные отборы на одну скважину, что приводит к уменьшению «запаса прочности» системы разработки и возможностей маневрирования отборами по скважинам и регулирования процессом разработки. Чем интенсивнее система заводнения, тем выше темпы отбора. Ограничения давления и дебитов скважин определяются условиями фонтанирования скважин (минимальное забойное давление фонтанирования), выноса песка (разрушение слабосцементированного пласта), конусообразования подошвенной воды и верхнего газа, недопущения значительного выделения газа из нефти в пласте (р3>0,75рн), срыва подачи насоса из-за вредного влияния свободного газа и др. Технические ограничения накладываются системой ППД (максимальные давления и подачи насосов, ограниченность ресурсов воды, мощность установок подготовки воды, оборудования для совместно-раздельной закачки воды и др.); подъемным оборудованием скважин (максимальная производительность); системой сбора и транспорта продукции (максимальная пропускная способность трубопроводов, мощность насосных станций); системой подготовки нефти (максимальная производительность установок, зависящая от обводненности и стойкости эмульсии, требований по кондиции товарной нефти); системой очистки и утилизации пластовой попутной воды (мощность установок и пропускная способность). К планово-экономическим ограничениям можно отнести годовой план добычи нефти (предельный минимальный отбор из залежи), экономические показатели (капитальные вложения, себестоимость и др.). Проявление рассмотренных ограничений связано со стадией процесса разработки и обусловливает выбор метода регулирования. 2.2. Классификации и характеристики систем разработки 2.2.1. Классификация по геометрии расположения скважин Число скважин должно обеспечивать запланированную на рассматриваемый период добычу нефти, газа и конденсата. Размещаются скважины на площади залежи равномерно и неравномерно. При этом различают равномерности и неравномерности двух видов: геометрическую и гидрогазодинамическую. Геометрически равномерно размещают скважины в узлах правильных условных сеток (трех-, четырех-, пяти- и шестиугольных), нанесенных на площадь залежи. Гидрогазодинамически равномерным является такое размещение скважин, когда на каждую приходятся одинаковые запасы нефти (газа, конденсата) в области их дренирования. Схему размещения скважин выбирают с учетом формы и размеров залежи, ее геологического строения, фильтрационных характеристик и т.д. 2.2.2. Классификация по методу воздействия на пласт В настоящее время известны, изучаются и внедряются в промышленную практику десятки различных методов воздействия на нефтяные залежи и повышения нефтеотдачи (первичные, вторичные, третичные). Современные методы повышения нефтеотдачи (нефтеизвлечения) в той или иной степени базируются на заводнении. Среди них можно выделить четыре основные группы: гидродинамические методы — циклическое заводнение, изменение направлений фильтрационных потоков, создание высоких давлений нагнетания, форсированный отбор жидкости, а также методы воздействия на призабойную зону пласта; физико-химические методы — заводнение с применением активных примесей (поверхностно-активных веществ, полимеров, щелочи, серной кислоты, диоксида углерода, мицеллярных растворов); газовые методы — водогазовое циклическое воздействие, вытеснение нефти газом высокого давления; тепловые методы — вытеснение нефти теплоносителями (горячей водой, паром), пароциклическая обработка, внутрипластовое горение, использование воды как терморастворителя нефти. Применимость методов повышения нефтеотдачи пластов определяется геолого-физическими условиями. Известные методы характеризуются различной потенциальной возможностью увеличения нефтеотдачи пластов (от 2 до 35 % от балансовых запасов) и разными факторами их применения. Для месторождений с маловязкими нефтями, разрабатываемых с использованием заводнения, к наиболее перспективным можно отнести следующие методы: гидродинамические; применение диоксида углерода, водогазовых смесей, мицеллярных растворов, а для месторождений с высоковязкими нефтями — использование пара; внутрипластовое горение. Остальные методы будут применяться в основном для интенсификации добычи нефти и регулирования процесса разработки. 2.2.3. Фонд скважин Урьевское месторождение ЦДНГ-1 эксплуатируется в основном механизированным способом. Эксплуатационный фонд скважин на 1.01.2002 года составил 590 скважины. Действующий фонд скважин составляет 510 скважины. Из них 293 скважин, оборудованных УЭЦН, что составляет 54 % от действующего фонда, обеспечивающих добычу 80,1% нефти ЦДНГ-1. Остальная часть добычи нефти приходится на скважины, оборудованные УСШН, и на одну скважину, эксплуатируемую фонтанным способом. Состояние фонда скважин приводится в таблице 2.2.3.1. Таблица 2.2.3.1. Состояние фонда скважин ЦДНГ-1 на 1.05.2003 года

2.2.4. Параметры плотности сетки скважин 2.2.5.Удельный извлекаемый запас нефти и другие показатели 2.3. Показатели разработки 2.3.1. Добыча нефти, жидкости и газа 2.3.2. Темпы разработки скважин 2.3.3. Стадии разработки скважин При разработке нефтяной залежи различают четыре стадии: На первой стадии нарастание объемов добычи нефти обеспечивается в основном введением в разработку новых эксплуатационных скважин в условиях высоких пластовых давлений. Обычно в этот период добывается безводная нефть, а также несколько снижается пластовое давление. Вторая стадия - стабилизация нефтедобычи - начинается после разбуривания основного фонда скважин. В этот период добыча нефти сначала несколько нарастает, а затем начинает медленно снижаться. Увеличение добычи нефти достигается: 1) сгущением сетки скважин; 2) увеличением нагнетания воды или газа в пласт для поддержания пластового давления; 3) проведением работ по воздействию на призабойные зоны скважин и по повышению проницаемости пласта и др. Задачей разработчиков является максимально возможное продление второй стадии. В этот период разработки нефтяной залежи в продукции скважин появляется вода. Третья стадия - падающая добыча нефти - характеризуется снижением нефтедобычи, увеличением обводненности продукции скважин и большим падением пластового давления. На этой стадии решается задача замедления темпа падения добычи нефти методами, применявшимися на второй стадии, а также загущением закачиваемой в пласт воды. В течение первых трех стадий должен быть осуществлен отбор 80...90 % промышленных запасов нефти. Четвертая стадия - поздняя стадия эксплуатации залежи - характеризуется сравнительно низкими объемами отбора нефти и большими отборами воды. Она может длиться достаточно долго - до тех пор пока добыча нефти будет оставаться рентабельной. В этот период широко применяются вторичные методы добычи нефти по извлечению оставшейся пленочной нефти из пласта. 2.3.4. Обводненность скважин 2.3.5. Темп отбора жидкости 2.3.6 Водонефтяной фактор 2.3.7. Расход нагнетаемых в пласт веществ 2.3.8. Пластовое давление, пластовая температура 2.4. Разработки нефтяных месторождений с воздействием на пласт. Системы заводнения Поддержание пластового давления закачкой воды, кроме повышения нефтеотдачи обеспечивает интенсификацию процесса разработки. Это обусловливается приближением зоны повышенного давления, создаваемого за счет закачки воды в водонагнетательные скважины, к добывающим скважинам. Для принятия решения о проведении поддержания пластового давления закачкой воды на конкретной залежи нефти последовательно прорабатывают следующие вопросы: определяют местоположение водонагнеательных скважин; определяют суммарный объем нагнетаемой воды; рассчитывают число водонагнеательных скважин; устанавливают основные требования к нагнетаемой воде. 2.4.1. Местоположение водонагнетаемых скважин Местоположение водонагнетательных скважин определяется в основном особенностями геологического строения залежи нефти. Задача сводится к тому, чтобы подобрать такое расположение водонагнетательных скважин, при котором обеспечивается наиболее эффективная связь между зонами нагнетания воды и зонами отбора с равномерным вытеснением нефти водой. В зависимости от местоположения водонагнетательных скважин в настоящее время в практике разработки нефтяных месторождений нашли применение следующие системы заводнения. 2.4.2. Законтурное заводнение З  аконтурное заводнение применяют для разработки залежей с небольшими запасами нефти. Скважины располагают в законтурной водоносной части пласта (рис. 1). Применение законтурной системы разработки возможно тогда, когда водонефтяной контакт при достижимых перепадах давления может перемещаться. Практикой разработки нефтяных месторождений выявлены случаи, когда непосредственно у поверхности залежь нефти «запечатана» продуктами окисления нефти (асфальтены, смолы, парафин и другие) или продуктами жизнедеятельности бактерий. Кроме того, проектирование и реализация этой системы требует детального изучения законтурной части пласта. Иногда характеристики законтурной части пласта, по пористости, проницаемости, песчанистости существенно отличаются от характеристик центральной части пласта. аконтурное заводнение применяют для разработки залежей с небольшими запасами нефти. Скважины располагают в законтурной водоносной части пласта (рис. 1). Применение законтурной системы разработки возможно тогда, когда водонефтяной контакт при достижимых перепадах давления может перемещаться. Практикой разработки нефтяных месторождений выявлены случаи, когда непосредственно у поверхности залежь нефти «запечатана» продуктами окисления нефти (асфальтены, смолы, парафин и другие) или продуктами жизнедеятельности бактерий. Кроме того, проектирование и реализация этой системы требует детального изучения законтурной части пласта. Иногда характеристики законтурной части пласта, по пористости, проницаемости, песчанистости существенно отличаются от характеристик центральной части пласта. 2.4.3. Внутриконтурное заводнение В  нутриконтурное заводнение применяют в основном при разработке нефтяных залежей с очень большими площадными размерами. Внутриконтурное заводнение не отрицает законтурное заводнение, а в необходимых случаях внутриконтурное заводнение сочетается с законтурным. Для крупных залежей нефти законтурное заводнение недостаточно эффективно, так как при нем наиболее эффективно работает 3—4 ряда нефтедобывающих скважин, располагаемых ближе к водонагнетательным. нутриконтурное заводнение применяют в основном при разработке нефтяных залежей с очень большими площадными размерами. Внутриконтурное заводнение не отрицает законтурное заводнение, а в необходимых случаях внутриконтурное заводнение сочетается с законтурным. Для крупных залежей нефти законтурное заводнение недостаточно эффективно, так как при нем наиболее эффективно работает 3—4 ряда нефтедобывающих скважин, располагаемых ближе к водонагнетательным. Расчленение нефтеносной площади на несколько площадей путем внутриконтурного заводнения позволяет ввести всю нефтеносную площадь в эффективную разработку одновременно. Для полноценного разрезания нефтеносной площади нагнетательные скважины располагают рядами. При закачке в них воды по линиям рядов нагнетательных скважин образуется зона, повышенного давления, которая препятствует перетокам нефти из одной площади в другую. По мере закачки очаги воды, сформировавшиеся вокруг каждой нагнетательной скважины, увеличиваются в размерах и, наконец, сливаются, образуя единый фронт воды, продвижение которого можно, регулировать так же, как и при законтурном заводнении. С целью ускорения образования единого фронта воды по линии, ряда нагнетательных скважин, освоение скважин под нагнетание в ряду осуществляют «через одну». В промежутках проектные водонагаетательные скважины вводят в эксплуатацию как нефтедобывающие, осуществляя в них форсированный отбор. По мере появления в «промежуточных» скважинах закачиваемой воды, они переводятся под нагнетание воды. Добывающие скважины располагают рядами параллельно рядам водонагнетательных скважин. Расстояние между рядами нефтедобывающих скважин и между скважинами в ряду выбирают, основываясь на гидродинамических расчетах, с учетом особенностей геологического строения и физической характеристики коллекторов на данной разрабатываемой площади.  Рис. 3. Принципиальная схема разработки пласта при использовании блоковых систем. Обозначения см. на рис. 1. Разработку каждой площади можно осуществлять по своей системе размещения добывающих скважин с максимальным учетом геологической характеристики площади. Большое преимущество описываемой системы — возможность начинать разработку с любой площади и, в частности, вводить в разработку в первую очередь площади с лучшими геолого-эксплуатационными характеристиками, наибольшей плотностью запасов с высокими дебитами скважин. Разновидность системы внутриконтурного заводнения — блоковые системы разработки. 2.4.4. Блоковая система Блоковые системы разработки находят применение на месторождениях вытянутой формы с расположением рядов водонагнетательных скважин чаще в поперечном направлении. Принципиальное отличие блоковых систем разработки от системы внутриконтурного заводнения состоит в том, что блоковые системы предполагают отказ от законтурного заводнения. Как видно из схемы рис. 3, ряды водонагнетательных скважин разрезают единую залежь на отдельные участки (блоки) разработки. Преимущество блоковых систем заключается в следующем. Отказ от расположения водонагнетательных скважин в законтурной зоне исключает риск бурения скважин в слабоизученной на стадии разведки месторождения части пласта. Более полно используется проявление естественных сил гидродинамической области законтурной части пласта. Существенно сокращается площадь, подлежащая обустройству объектами поддержания пластового давления. Упрощается обслуживание системы поддержания пластового давления (скважины, кустовые насосные станции и т. д.). Компактное, близкое расположение добывающих и водонагнетательных скважин позволяет оперативно решать вопросы регулирования разработки перераспределением закачки воды по рядам и скважинам и отбора жидкости в нефтедобывающих скважинах. Блоковые системы разработки предполагают расположение водонагнетательных скважин в направлении перпендикулярном к линии простирания складки. Вместе с тем, для спокойных полого залегающих антиклинальных складок целесообразно расположение водонагнетательных скважин по оси складки. В этом случае представляется возможность вместо нескольких линий нагнетания иметь одну. 2.4.5. Площадное заводнение Площадное заводнение применяют при разработке пластов с очень низкой проницаемостью. При этой системе добывающие и нагнетательные скважины размещаются по правильным схемам четырех-, пяти-, семи- и девятиточечным системам. На рис. 4 показаны основные схемы площадного заводнения. Схемы отличаются не только расположением скважин, но и соотношением между числом добывающих и нагнетательных скважин.   Рис. 4. Основные схемы площадного заводнения: а — четырехточечная; б — пятиточечная; в — семиточечная; г — девятиточечная; 1 – добывающие скважины; 2 — нагнетательные скважины. Так, в четырехточечной системе (см. рис. 4) соотношение между нефтедобывающими и нагнетательными скважинами 2:1, при пятиточечной системе – 1:1, при семиточечной системе – 1:2, при девятиточечной системе – 1:3. Таким образом, наиболее интенсивным среди рассмотренных являются семи- и девятиточечные системы. Большое влияние на эффективность площадного заводнения оказывает однородность пласта и величина запасов нефти, приходящаяся на одну скважину, а также глубина залегания объекта разработки. В условиях неоднородного пласта как по разрезу, так и по площади происходят преждевременные прорывы воды к добывающим скважинам по более проницаемой части пласта, что сильно снижает добычу нефти за безводный период и повышает водонефтяной фактор, поэтому площадное заводнение желательно применять при разработке более однородных пластов. 2.4.6. Избирательное заводнение Избирательная система заводнения является разновидностью площадного заводнения и применяется на залежах нефти со значительной неоднородностью. При системе избирательного заводнения разработка залежи осуществляется в следующем порядке. Залежь разбуривают по равномерной треугольной или четырехугольной сетке, и затем все скважины вводят в эксплуатацию как нефтедобывающие. Конструкция скважин подбирается таким образом, чтобы любая из них отвечала требованиям, предъявляемым к нефтедобывающим и нагнетательным скважинам. Площадь залежи нефти (месторождения) обустраивают объектами сбора нефти и газа и объектами поддержания пластового давления так, чтобы можно было освоить любую скважину не только как нефтедобывающую, но и как водонагнетательную. Детальным изучением разреза в скважинах по данным каротажа, проведением в скважинах гидропрослушивания из числа нефтедобывающих выбирают скважины под нагнетание воды. Такими скважинами должны быть скважины, в которых нефтепродуктивный разрез вскрывается наиболее полно. Прослеживается гидродинамическая связь выбранной скважины с соседними. 2.4.7. Очаговое заводнение Очаговое заводнение — это дополнение к уже осуществленной системе законтурного или внутриконтурного заводнения. При этой системе заводнения группы нагнетательных скважин размещаются на участках пласта, отстающих по интенсивности использования запасов нефти. В отдельных случаях при хорошо изученном геологическом строении продуктивного пласта очаговое заводнение можно применять как самостоятельную систему разработки месторождения. 2.4.8. Барьерное заводнение Барьерное заводнение. При разработке газонефтяных месторождений с большим объемом газовой шапки может ставиться задача одновременного отбора нефти из нефтяной оторочки и газа из газовой шапки. В связи с тем, что регулирование отбора нефти и газа, а также пластового давления при раздельном отборе нефти и газа, не приводящим к взаимным перетокам нефти в газоносную часть пласта, а газа в нефтеносную часть, весьма затруднено, прибегают к разрезанию единой нефтегазовой залежи на отдельные участки самостоятельной разработки. Водонагнетательные скважины при этом располагают в зоне газонефтяного контакта, а закачку воды и отборы газа и нефти регулируют таким образом, чтобы происходило вытеснение нефти и газа водой при исключении взаимных перетоков нефти в газовую часть залежи, а газа в нефтяную часть. 2.4.9.Требования, предъявляемые к нагнетаемой воде, источники и технологические схемы водоснабжения 2.4.10.Геолого-промысловые условия применения методов повышения нефтеотдачи Источниками получения исходных данных для составления проектных документов служат пробуренные на данном месторождении скважины. При бурении скважин отбирают образцы горных пород — керны, а при наличии рыхлых пород — шлам. В лабораториях по образцам терригенных (осадочных) и карбонатных пород изучают вещественный состав, текстуру, структуры. Лабораторными методами по образцам пород определяют физические свойства коллекторов: пористость и соотношения трех основных видов пустот (трещин, каверн, пор), проницаемость (абсолютную и фазовые), нефтегазоводонасыщенность, коэффициент вытеснения нефти водой. Физические свойства пластовых жидкостей исследуют в лабораториях по глубинным пробам. Следует подчеркнуть, что существуют ОСТы и ГОСТы на определение свойств нефтей, воды, пород и т. д. В скважинах проводятся различные промыслово-геофизические, термодинамические и гидродинамические исследования. По данным промыслово-геофизических исследований проводят детальное расчленение продуктивных отложений (установление литологического типа пород), выделяют коллекторы (терригенные, карбонатные), разделяют коллекторы на продуктивные и водоносные, определяют пористость, нефтегазонасыщенность, проницаемость. При термодинамических исследованиях изучают распределение температуры в скважине, определяют профиль притока нефти или поглощения закачиваемой воды по разрезу пласта. По данным исследований составляют сводный (по видимым толщинам пластов) и нормальный (по средним истинным толщинам пластов в их нормальном залегании) геолого-физические разрезы, осуществляют детальную корреляцию продуктивных отложений (прослеживание по простиранию продуктивных горизонтов, пластов или пачек; установление их непрерывности на определенной площади; оконтуривание их распространения). Получаемая информация используется для геометризации формы залежей и месторождения. Для более наглядного отображения геологического строения месторождения строят блок-диаграммы (аксонометрическое изображение залежи в трех плоскостях в косоугольной или прямоугольной проекции) и блок-схемы (пространственное отображение корреляционных схем). При разделении пород на проницаемые (коллектор) и непроницаемые (неколлектор) обосновывают предельные значения емкостно-фильтрационных параметров. Обычно выделяют два предела: абсолютный или физический — значения параметров, начиная с которых породы имеют нефтегазонасыщенность, отличную от нуля; нижний или технологический — значения параметров, начиная с которых породы имеют такую нефтегазонасыщенность, при которой фазовая проницаемость для нефти (при определенном режиме вытеснения, т. е. системе разработки месторождения) становится больше нуля. 2.4.11.Гидродинамические методы повышения нефтеотдачи пластов: циклическое заводнение, метод перемены фильтрации потоков, форсированный отбор жидкости Метод циклического заводнения разработан во ВНИИнефти, впервые применен в 1964 г. на Покровском месторождении. Технология его заключается в периодическом изменении расходов (давлений) закачиваемой воды при непрерывной или периодической добыче жидкости из залежи со сдвигом фаз колебаний давления по отдельным группам скважин. В результате такого нестационарного воздействия на пласты в них проходят волны повышения и понижения давления. Физическая сущность процесса состоит в том, что при повышении давления в залежи в первой половине цикла (в период нагнетания воды) нефть в малопроницаемых прослоях (зонах) сжимается и в них входит вода. При снижении давления в залежи во второй половине цикла (уменьшение расхода или прекращение закачки воды) вода удерживается капиллярными силами в малопроницаемых прослоях, а нефть выходит из них. Продолжительность циклов должна составлять 4 - 10 суток и увеличиваться по мере удаления фронта вытеснения до 75 - 80 суток. Основные критерии эффективного применения метода по сравнению с обычным заводнением следующие: а) наличие слоисто-неоднородных или трещиновато-пористых гидрофильных коллекторов; б) высокая остаточная нефтенасыщенность (более раннее применение метода: на начальной стадии повышение нефтеотдачи составляет 5 - 6 % и более, тогда как на поздней — лишь 1 - 1,5%); в) технико-технологическая возможность создания высокой амплитуды колебаний давления (расходов), которая реально может достигать 0,5 - 0,7 от среднего перепада давления между линиями нагнетания и отбора (среднего расхода); г) возможность компенсации отбора закачкой (в полупериод повышения давления нагнетания объем закачки должен увеличиваться в 2 раза, а в полупериод снижения давления — сокращаться до нуля в результате отключения нагнетательных скважин). Циклическое заводнение означает, что в общем случае каждая из нагнетательных и добывающих скважин работает в режиме периодического изменения забойного давления (расхода, отбора). Осуществление метода требует увеличения нагрузки на нагнетательное и добывающее оборудование. Для обеспечения более равномерной нагрузки на оборудование залежь необходимо разделить на отдельные блоки со смещением полупериодов закачки и отбора. Оснащение промыслов современными насосами позволяет осуществлять процесс без дополнительных затрат на переустройство системы заводнения. Полная остановка нагнетательных скважин может потребовать использования высоконапорных насосов, рассчитанных на давления 25—40 МПа, или привести к замерзанию скважин и водоводов в зимнее время. Метод способствует увеличению текущего уровня добычи нефти и конечной нефтеотдачи. 1 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||