31. Самоконтроль спортсмена. Самоконтроль систематическое наблюдение спортсмена за состоянием своего организма

Скачать 471.67 Kb. Скачать 471.67 Kb.

|

|

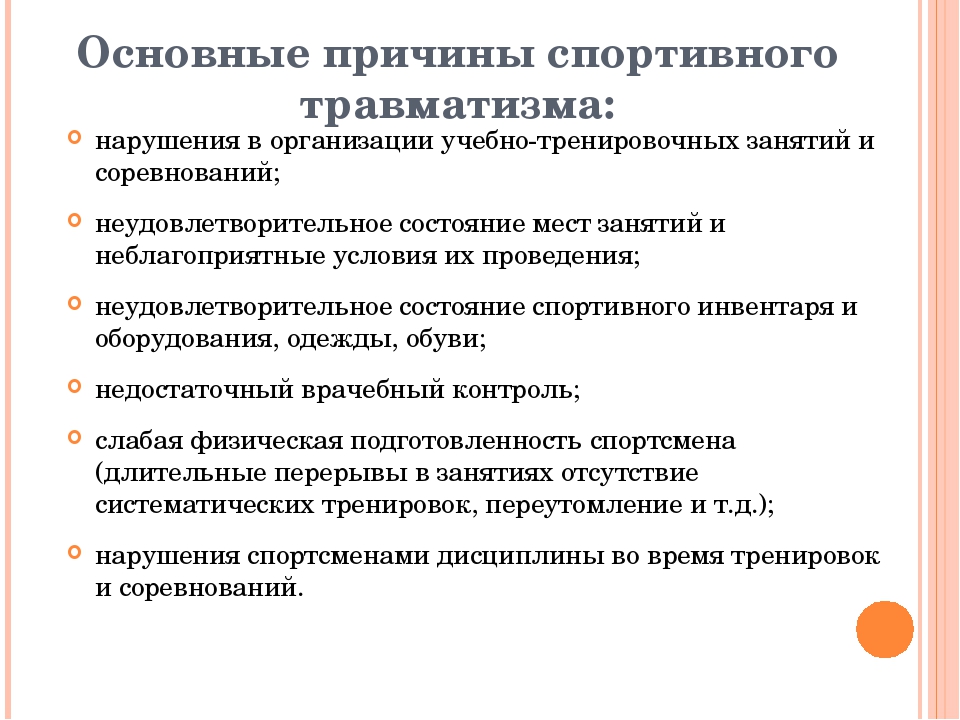

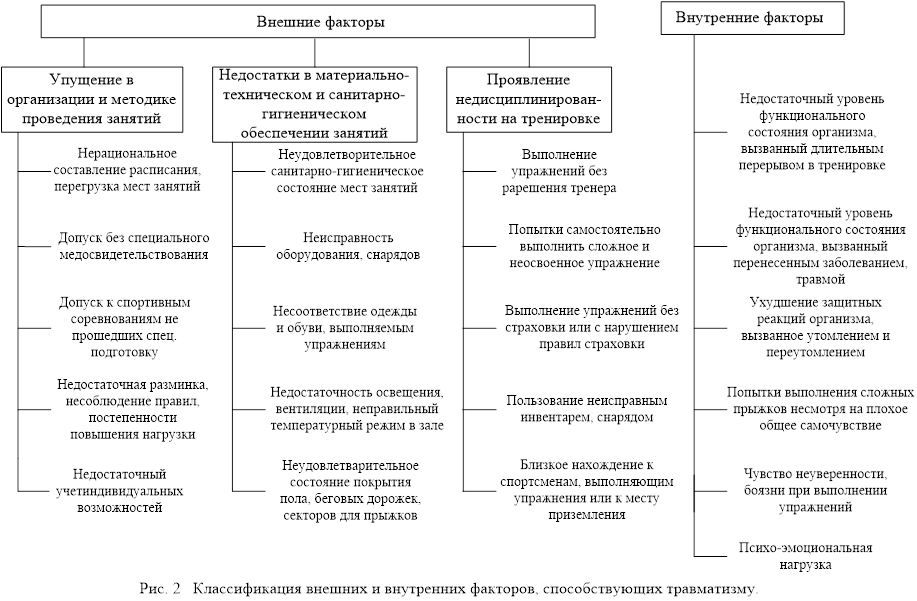

31. Самоконтроль спортсмена. Самоконтроль - систематическое наблюдение спортсмена за состоянием своего организма. Самоконтроль позволяет спортсмену следить за состоянием своего здоровья, оценивать влияние физической нагрузки на физическое развитие, его изменение под влиянием занятий спортом. Эти данные также помогают тренеру определять функциональные сдвиги в организме под влиянием различных методов тренировки на этапах и в периодах круглогодичной тренировки. Самоконтроль позволяет спортсмену оценивать эффективность занятий спортом (физкультурой), соблюдать правила личной гигиены, режим тренировок, закаливания и т.п. Регулярно проводимый самоконтроль помогает анализировать влияние физических нагрузок на организм, что дает возможность правильно планировать и проводить тренировочное занятие. Самоконтроль включает в себя простые общедоступные наблюдения, учет субъективных показателей (сон, аппетит, настроение, потливость, желание тренироваться и др.) и данные объективных исследований (ЧСС, масса тела, ЧД, кистевая и становая динамометрия и др.) (табл. Дневник самоконтроля спортсмена). Самоконтроль позволяет тренеру обнаружить ранние признаки перегрузок и соответственно корректировать тренировочный процесс. Самочувствие отражает состояние и деятельность всего организма. Самочувствие и настроение оцениваются как хорошее, удовлетворительное и плохое. Работоспособность оценивается как повышенная, обычная и пониженная. Сон — важный показатель. Во время сна восстанавливаются силы и работоспособность. В норме бывает быстрое засыпание и достаточно крепкий сон. Плохой сон, долгое засыпание или частые просыпания, бессонница свидетельствуют о сильном утомлении или переутомлении. Аппетит также позволяет судить о состоянии организма. Перегрузки, недосыпания, недомогания и пр. отражаются на аппетите. Он бывает нормальным, повышенным или пониженным (иногда отсутствует, хочется только пить). Желание тренироваться характерно для здоровых людей. При отклонениях в состоянии здоровья, перетренированности желание тренироваться снижается или исчезает. Частота сердечных сокращений (ЧСС) — важный объективный показатель работы сердечно-сосудистой системы. Пульс в состоянии покоя у тренированного человека ниже, чем у нетренированного. Пульс подсчитывают за 15 с, но если имеется нарушение его ритма, то подсчитывают за одну минуту. Чем тренированнее человек, тем быстрее его пульс приходит к норме после тренировки. Утром у тренированного спортсмена он слабее. Потоотделение зависит от индивидуальных особенностей и функционального состояния человека, климатических условий, вида физической нагрузки и т.д. На первых тренировочных занятиях потливость выше, по мере тренированности потоотделение уменьшается. Потоотделение оценивают как обильное, большое, умеренное и пониженное. Потоотделение зависит также от количества жидкости, потребляемой спортсменом в течение дня. Боли могут возникать в отдельных мышечных группах (наиболее нагружаемых мышцах), при тренировках после длительного перерыва или при занятиях на жестком грунте и т.п. Следует обращать внимание на боли в области сердца и их характер; на головные боли, головокружение; на возникновение болей в правом подреберье, особенно при беге, потому что такие боли нередко свидетельствуют о хроническим холецистите, холангите и других заболеваниях печени. Все эти случаи спортсмен отражает в дневнике самоконтроля и сообщает о них врачу. Нежелание тренироваться, повышенная потливость, бессонница, боли в мышцах могут свидетельствовать о перетренированности. Масса тела связана с величиной нагрузки. Естественна потеря веса во время тренировки за счет пота. Но иногда вес падает за счет потери белка. Это происходит при тренировках в горах, при недостаточном потреблении животных белков (мяса, рыбы, творога и др.). В дневник самоконтроля следует вносить описание характера тренировок, время их проведения (утро, вечер), спортивные результаты и т.д. Женщины отмечают в дневнике периодичность, характер месячных. Спортивный врач или тренер должны разъяснять спортсмену, как вести дневник, как оценивать тот или иной показатель своего самочувствия, его влияние на состояние здоровья и подготовить ему индивидуальный режим тренировочного процесса. 32. Причины и механизмы спортивных травм (внешние и внутренние факторы).  Спортивная травма — это повреждение, сопровождающееся изменением анатомических структур и функции травмированного органа в результате воздействия физического фактора, превышающего физиологическую прочность ткани, в процессе занятий физическими упражнениями и спортом. Среди различных видов травматизма спортивный травматизм находится на последнем месте как по количеству, так и по тяжести течения, составляя всего около 2%. Травмы различают по наличию или отсутствию повреждений наружных покровов (открытые или закрытые), по обширности повреждения (макротравмы и микротравмы), а также по тяжести течения и воздействия на организм (легкие, средние и тяжелые). При закрытых травмах кожные покровы остаются целыми, а при открытых повреждены, в результате чего в организм может проникнуть инфекция. Макротравма характеризуется довольно значительным разрушением тканей, определяемым визуально. При микротравме повреждение минимально и часто визуально не определяется.  33. Повреждения кожи, травмы опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. Повреждение кожных покровов К наиболее распространенным повреждениям кожных покровов относятся потертости, ссадины и раны. Потертость представляет собой повреждение кожи, возникающее в результате длительного трения определенного ее участка об одежду, обувь, снаряжение (седло велосипеда) или соприкосновения двух участков (например, в области внутренней поверхности бедер). Потертость может надолго вывести спортсмена из строя. Основными причинами потертости являются плохая подгонка и низкое качество обуви; складки, рубцы на плохо подогнанных или сшитых из грубой материи трусах, плавках, тесная спортивная форма, повышенная потливость и др. На участке кожи, подвергающемся трению, сначала возникают болезненная припухлость, покраснение, а затем пузырь, наполненный бесцветной жидкостью. При дальнейшем трении пузырь лопа-, ется и образуется эрозия (повреждение эпидермиса, которое затем может превратиться в язву, т. е. дефект, при котором разрушается не только эпидермис, но и собственно кожа). При попадании на поврежденную кожу микробов, особенно при образовании эрозии и язвы, может возникнуть обширное воспаление, сопровождающееся поражением регионарных лимфатических желез, повышением температуры тела, общим недомоганием и т. д. При потертости надо осторожно очистить кожу стерильным ватным тампоном, пропитанным 3-процентным раствором перекиси водорода, а затем наложить повязку с мазью или эмульсией (синто-мициновой, стрептоцидовой) и т. п. Ссадина— поверхностное повреждение кожи (эпидермиса), возникающее при резком ее трении о твердый предмет: пол, асфальт, землю (например, при падении на беговой дорожке или треке), при спуске по канату (в альпинизме), при скользящем ударе о стойку или снаряд (в волейболе, гимнастике и т. д.). В месте ссадины возникает сильная болезненность, капиллярное кровотечение и лимфотечение. Нередко ссадины загрязняются и инфицируются.  Ушибы – наиболее частый вид повреждений, который может встречаться как самостоятельно, так и сопутствовать другим более тяжелым травмам (вывихам, переломам, повреждениям внутренних органов). Вывих – это смещение суставных поверхностей костей в суставных сочленениях. При этом возможно повреждение суставной сумки с травмой сосудов, нервных стволов Переломами костей называют нарушение их целостности. Причиной перелома может быть как воздействие внешней силы (удар или большая нагрузка), так и некоторые болезни, которые снижают прочность костей и делают их ломкими. Тяжесть перелома зависит от его локализации, размера и вида. Травма живота – закрытое или открытое повреждение области живота как с нарушением, так и без нарушения целостности внутренних органов. Любая травма живота должна рассматриваться, как серьезное повреждение, требующее немедленного обследования и лечения в условиях стационара, поскольку в таких случаях существует высокий риск развития кровотечения и/или перитонита, представляющих непосредственную опасность для жизни больного. Резаные раны наносятся ножом. Резаные раны имеют форму линии и достаточно большую протяженность. Края ровные. Нередко такие травмы живота сопровождаются значительным наружным кровотечением вследствие пересечения большого количества сосудов. При обширных повреждениях возможна эвентрация – состояние, при котором орган брюшной полости выпадает в рану. Колотые раны могут быть нанесены тонким ножом, штыком, узким стилетом, ножницами, шилом или столовой вилкой. Колотые раны отличаются тонким раневым каналом, обычно слабо кровоточат. При этом возможна большая глубина раневого канала и серьезные повреждения внутренних органов. Представляют серьезную угрозу, поскольку пациент, видя небольшую рану, может недооценить опасность и слишком поздно обратиться за помощью. Рубленые раны возникают при ударе топором. Они большие с достаточно неровными краями, с обильным кровотечением и обширным повреждением мягких тканей. Рваные раны образуются при нападении животных или повреждении механизмами вследствие производственной травмы (например, при контакте с лопастью вентилятора). Это – самые тяжелые, обширные и травматичные раны. Ткани и органы в таких случаях имеют множественные повреждения с раздавливаниями и разрывами. Кроме того, как правило, рваные раны сопровождаются сильным загрязнением тканей. Закрытые (тупые) травмы животаУшиб брюшной стенки сопровождается болью и локальным отеком области повреждения. Возможны кровоизлияния и ссадины. Боль усиливается при акте дефекации, чихании, кашле и изменении положения тела. Разрыв мышц и фасций брюшной стенки проявляется теми же симптомами, однако, боль в этом случае более сильная, поэтому возможно развитие динамической кишечной непроходимости вследствие рефлекторного пареза кишечника. Необходимо дополнительное обследование для исключения разрывов паренхиматозных и полых органов. Разрыв тонкой кишки обычно возникает при прямом ударе в область живота. Сопровождается усиливающейся и распространяющейся болью в животе, напряжением мышц брюшной стенки, учащением пульса и рвотой. Возможно развитие травматического шока. Разрыв толстой кишки по симптоматике напоминает разрывы тонкой кишки, однако при этом нередко выявляется напряжение брюшной стенки и признаки внутрибрюшного кровотечения. Шок развивается чаще, чем при разрывах тонкой кишки. 34. Неотложные состояния при занятиях физической культурой и спортом Неотложные состояния при занятиях спортом8.1. Обморочные (синкопальные) состоянияОбморок (синкопе) – это внезапная, кратковременная, обратимая потеря сознания. Обморок обусловлен острой, преходящей ишемией мозга. Обморок – это наиболее легкая форма острой сосудистой недостаточности. Ишемия – это уменьшение кровенаполнения органа или ткани вследствие уменьшения притока крови в его сосудистую сеть. Это важнейший патологический процесс, одна из самых частых причин гипоксии клеток организма. Различают следующие виды обмороков: 1) Нейрогенные (рефлекторные); 2) Соматогенные; 3) Экстремальные. Клиническая картина обморока, как правило, стереотипна и представлена тремя периодами (Сумин С. А., 2013): – первый – предсинкопальное состояние (предобморок), длится от нескольких секунд (5-22 секунды) до 1–2 минут, появляется головокружение, дурнота, потемнение в глазах, звон в ушах, ощущение нарастающей слабости и неминуемого падения и утраты сознания; – второй – собственно обморок или синкопе продолжается 6-60 секунд, характеризуется утратой сознания на фоне снижения АД, иногда брадикардией, бледностью кожных покровов, поверхностным дыханием, общей мышечной гипотонией, обычно человек неподвижен; – третий период – постсинкопальный, длящийся несколько секунд, характеризуется быстрым восстановлением сознания, ориентация восстанавливается также быстро, может сохраняться тревога, чувство страха (особенно если обморок развился впервые), общая слабость. Иногда клиника обморока может ограничиваться только пресинкопальным состоянием. Иногда сознание может утрачиваться мгновенно, без предшествующего пресинкопального состояния (например, при ортостатическом обмороке). При мгновенной утрате сознания падение происходит быстро и может причинить ушибы и травмы пострадавшему. Первая помощь при обмороке. а) пострадавшему следует придать или сохранить горизонтальное положение с приподнятым ножным концом и не перемещать его до тех пор, пока не будут приняты следующие дополнительные меры: б) – обеспечить свободное дыхание: расстегнуть стесняющую воротник и одежду, – обрызгать лицо холодной водой; – дать вдохнуть нашатырный спирт, смочив им ватку и аккуратно приблизить ее к нос Понятие о гипогликемииГипогликемия – это патологическое состояние, обусловленное снижением содержания глюкозы в крови. При физической нагрузке у спортсменов наиболее часто встречаются нарушения углеводного обмена. Интенсивная физическая нагрузка может вызвать у спортсменов гипогликемию. Гипогликемия может развиться у спортсменов во время соревнований по бегу на сверхдлинные дистанции, во время многочасовых шоссейных велогонок, во время лыжных гонок на сверхдлинные дистанции, во время многочасовых заплывов и т. д. 35. Перетренированность и перенапряжение. ПеретренированностьГлавной целью многолетних тренировочных нагрузок является достижение максимального уровня метаболических адаптаций организма, обеспечивающих пиковые параметры функционального состояния и физической работоспособности. Такие подъемы функционального состояния и подготовленности спортсменов особенно необходимы к моментам главных соревнований спортивного сезона – чемпионатам Европы, Мира, к Олимпийским Играм. Нередко, на заключительном этапе подготовки к таким стартам и возникает перетренированность. Она встречается у спортсменов-профессионалов и в процессе регулярного чемпионата страны. Это частое явление в тех видах спорта, где нагрузки особенно велики – в футболе, хоккее, баскетболе, у лыжников, велосипедистов. До 70 % спортсменов-профессионалов испытывают это состояние в процессе своей карьеры. Причины возникновения перетренированности. Перетренированность возникает лишь у спортсменов высшей квалификации, обычно, в процессе длительной, тяжелой и монотонной подготовки к главным соревнованиям спортивного сезона. Причиной перетренированности может быть нарушение принципов спортивной тренировки: принципа постепенности увеличения тренировочных нагрузок, когда резко увеличиваются их объём или интенсивность, других педагогических и биологических принципов. То есть, нарушения в методологии тренировочного процесса, в дозировании нагрузок и пауз отдыха могут быть или одной из причин, или факторами возникновения этого состояния у спортсмена. Возникновению перетренированности способствует и монотонность методов, когда длительное время используется лишь интервальная тренировка, при которой постоянно нагружается определённая группа мышц. Мышцы адаптируются к конкретным тренировочным нагрузкам обычно за три недели, достигая максимума адаптированности. Дальнейшее повторение тех же упражнений не увеличивает адаптированности. Более того, после трех недель таких тренировок возникает риск травматизации мышц, связок, сухожилий, а также риск психосоматического расстройства. Поэтому каждый тренировочный цикл должен продолжаться не более 3 недель, а затем, в течение 1 недели, проводятся тренировки с низкой интенсивностью и восстановительной направленностью. План тренировочного процесса должен предусматривать варьирование легкими, средними и тяжелыми нагрузками. Это даёт возможность организму восстанавливаться, устраняет монотонность тренировочного процесса. Пренебрежение таким варьированием выливается в тяжелые последствия для организма спортсмена. Острое и хроническое перенапряжения Перенапряжение сердца может быть острым и хроническим. Острое перенапряжение - это острая МКД вследствие физического стресса (соревнование, кросс), она может привести даже к смерти. Длительное перенапряжение формирует хроническую МКД, которая развивается в течение месяцев, лет в результате физических нагрузок, не соответствующих функциональным возможностям сердца. Перенапряжение - это нарушение функции органов и систем организма вследствие воздействия неадекватных нагрузок. Перенапряжение может быть острым (возникающим под влиянием однократной нагрузки превышающей возможности организма) или хроническим (при длительном использовании неадекватных нагрузок). Острое физическое перенапряжение (ОФП) может быть в случаях: - недостаточно тренирован спортсмен; - хорошо тренированный спортсмен соревнуется с более квалифицированным спортсменам; - тренировка проводится в болезненном состоянии или в период реконвализации; - имеются очаги хронической инфекции; - нарушаются режимы жизни, учеба, питание. При этом нагрузка не обязательно бывает максимальной и всё зависит от уровня подготовленности к её выполнению. Хроническое перенапряжение возникает в результате использования на каком-то этапе тренировки нагрузок, превышающих возможности спортсмена, при форсированной тренировке, максимальных нагрузках и сложных двигательных задачах без достаточной предварительной подготовки и т.п. В отличие от перетренированности хроническое перенапряжение проявляется изменениями со стороны отдельных органов и систем, тогда как общее состояние спортсмена и работоспособность могут долго оставаться без изменений. Наиболее часто встречается хроническое физическое перенапряжение сердца. А. Г. Дембо обозначает его как дистрофию миокарда вследствие хронического перенапряжения. Этот тип дистрофии отличается от описанной. В основе его лежат метаболические нарушения, повышение проницаемости клеточных мембран, увеличение содержания катехоламинов, изменение ионного равновесия в миоцитах. Лишь в далеко зашедших стадиях, по-видимому, могут появляться и дегенеративные изменения. Хроническое физическое перенапряжение сердечно-сосудистой системы может протекать в виде следующих синдромов: - дистрофического (синдром нарушения реполяризации миокарда); - аритмического; - гипертонического; - гипотонического. |