Охрана труда 6. 36. Программа первичного инструктажа, порядок его проведения. Условия допуска к самостоятельной работе

Скачать 0.63 Mb. Скачать 0.63 Mb.

|

|

6. Допустимое воздействие на человека негативных факторов и их нормирование. (ПДУ и ПДК в виде таблицы) 16. Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем, работающих под давлением. 26. Пожарная безопасность на объектах нефтегазодобычи. Мероприятия по предупреждению распространения пожаров. 36.Программа первичного инструктажа, порядок его проведения. Условия допуска к самостоятельной работе. 46.Приемы освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказание первой помощи. 56.Меры безопасности при транспортировании и переноске взрывчатых материалов. Ответ: 6. Допустимое воздействие на человека негативных факторов и их нормирование. (ПДУ и ПДК в виде таблицы). Классификация негативных факторов в системе «человек – среда обитания» Негативные факторы, воздействующие на людей, подразделяются, таким образом, на естественные, то есть природные, и антропогенные – вызванные деятельностью человека. Например, пыль в воздухе появляется в результате извержения вулканов, ветровой эрозии почвы, громадное количество частиц выбрасывается промышленными предприятиями. Опасные и вредные факторы по природе действия подразделяются на физические, химические, биологические и психофизические. К физическим опасным и вредным факторам относятся: - движущие машины и механизмы, подвижные части оборудования, неустойчивые конструкции и природные образования; - острые и падающие предметы; - повышение и понижение температуры воздуха и окружающих поверхностей; - повышенная запыленность и загазованность; - повышенный уровень шума, акустических колебаний, вибрации; - повышенное или пониженное барометрическое давление; - повышенный уровень ионизирующих излучений; - повышенное напряжение цепи, которое может замкнуться на тело человека; - повышенный уровень электромагнитного излучения, ультрафиолетовой и инфракрасной радиации; - недостаточное освещение, пониженная контрастность освещения; - повышенная яркость, блесткость, пульсация светового потока; - рабочее место на высоте. К химически опасным и вредным факторам относятся вредные вещества, используемые в технологических процессах промышленные яды, используемые в сельском хозяйстве и в быту ядохимикаты, лекарственные средства, боевые отравляющие вещества. Химически опасные и вредные факторы подразделяются по характеру воздействия на организм человека и по пути проникновения в организм. Биологически опасными и вредными факторами являются: - патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, особые виды микроорганизмов – спирохеты и реккетсии, грибы) и продукты их жизнедеятельности; - растения и животные. Биологическое загрязнение окружающей среды возникает в результате аварий на биотехнических предприятиях, очистных сооружений, недостаточной очистке стоков. Психофизиологические производственные факторы – это факторы, обусловленные особенностями характера и организации труда, параметров рабочего места и оборудования. Они могут оказывать неблагоприятное воздействие на функциональное состояние организма человека, его самочувствие, эмоциональную и интеллектуальную сферы и приводить к стойкому снижению работоспособности и нарушению состояния здоровья. По характеру действия психофизические опасные и вредные производственные факторы делятся на физические (статически и динамические) и нервно-психические перегрузки: умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки. Опасные и вредные факторы по природе своего действия могут относиться одновременно к различным группам. Шум. Воздействие на человека Шум – совокупность звуков различной частоты и интенсивности, беспорядочно изменяющихся во времени. Для нормального существования, чтобы не ощущать себя изолированным от мира, человеку нужен шум в 10 – 20 дБ. Это шум листвы, парка или леса. Развитие техники и промышленного производства сопровождалось повышением уровня шума, воздействующего на человека. В условиях производства воздействие шума на организм часто сочетается с другими негативными воздействиями: токсичными веществами, перепадами температуры, вибрацией и др. Шум наиболее неблагоприятный фактор, воздействующий на человека результат утомления из-за сильного шума увеличивается число ошибок при работе повышается опасность возникновения травм и снижается производительность труда. Шум представляет собой механическое колебание в упругих средах и телах, частоты лежат в диапазоне от 16 – 20 Гц до 11,2 Гц, что способно воспринимать человеческое ухо. Шум состоит из огромного количества гармонических колебаний разных частот. Шум различной частоты действует на организм по-разному, что учитывается при нормировании шумов. Ультразвук – его воздействие на человека Ультразвук – не воспринимаемые человеческим ухом упругие колебания, частота которых превышает 15 – 20 килогерц; существует в природе в шуме ветра, волн, издается некоторыми животными – летучими мышами, дельфинами и др. При распространении ультразвука и увеличение длительности его воздействия могут приводить к чрезмерному нагреву биологических структур и их повреждению, что сопровождается функциональным нарушением нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, изменением свойств и состава крови. Ультразвук может разрывать молекулярные связи, – так, молекула воды распадается на свободные радикалы ОН и Н, что является первопричиной окисляющего действия ультразвука. Таким же образом происходит расщепление ультразвуком высокомолекулярных соединений. Поражающее действие ультразвук оказывает при интенсивности выше 120 дБ. При непосредственном контакте человека со средами, по которым распространяется ультразвук, возникает контактное его действие на организм человека. При этом поражается периферическая нервная система и суставы в местах контакта, нарушается капиллярное кровообращение в кистях рук, снижается болевая чувствительность. Установлено, что ультразвуковые колебания, проникая в организм, могут вызвать серьезные местные изменения в тканях – воспаление, кровоизлияния, некроз (гибель клеток и тканей). Степень поражения зависит от интенсивности и длительности действий ультразвука, а также от присутствия других негативных факторов. Наличие шума ухудшает общее состояние. Следует отметить, что шум и вибрация усиливают токсический эффект промышленных ядов. Например, одновременное действие эталона и ультразвука производит к усилению неблагоприятного воздействия на центральную нервную систему. Воздействие на человека статических, электрических и магнитных полей Существование человека в любой среде связано воздействием на него и среду обитания электромагнитных полей. В случаях неподвижных электрических зарядов мы имеем дело с электростатическими полями. Электрические поля от избыточных зарядов на предметах, одежде, теле человека оказывает большую нагрузку на нервную систему человека. Исследования показывают, что наиболее чувствительны к электрическим полям центральная нервная система и сердечно-сосудистая система организма. Установлено также благотворное влияние на самочувствие снятия избыточного электростатического заряда с тела человека (заземление, хождение босиком). При функциональных заболеваниях нервной системы применяются лечение постоянным электрическим полем. Под действием внешнего строго дозированного электрического поля происходит перерастание зарядов в тканях организма, что улучшает окислительно-восстановительные процессы, лучше используется кислород, заживляют раны. Постоянные магнитные поля в обычных условиях не представляют опасности и находят применение в различных приборах магнитотерапии. Линии электропередачи, электрооборудование, различные электроприборы – все технические системы, генерирующие, передающие и использующие электромагнитную энергию, создают в окружающей среде электромагнитные поля (переменные электрические и неразрывно связанные с ним переменные магнитные поля). Действие на организм человека электромагнитных полей определяется частотой излучения, его интенсивностью, продолжительностью и характером действия, индивидуальными особенностями организма. Спектр электромагнитных полей включает низкие частоты до 3 Гц, промышленные частоты от 3 до 300 Гц, радиочастоты от30Гц до 300 МГц, а также относящиеся к радиочастотам ультравысокие (УВЧ) частоты от 30 до 300 МГц и сверхвысокие (СВЧ) частоты от 300 МГц до 300 ГГц. Электромагнитные поля оказывают на организм человека тепловое и биологическое воздействие. Переменное электрическое поле вызывает нагрев диэлектриков (хрящей, сухожилий и др.) за счет токов проводимости и за счет переменной поляризации. Выделение теплоты может приводить к. перегреванию, особенно тех тканей и органов, которые недостаточно хорошо снабжены кровеносными сосудами (хрусталики глаза, желчный пузырь, мочевой пузырь). Наиболее чувствительны к биологическому воздействию радиоволн центральная нервная и сердечно-сосудистая системы. При длительном действии радиоволн не слишком большой интенсивности (порядка 10 Вт/м2) появляются головные боли, быстрая утомляемость, изменение давления и пульса, нервно-психическое расстройства. Может наблюдаться похудение, выпадение волос, изменение в составе крови. Ультрафиолетовое излучение от мощных искусственных источников (святящаяся плазма сварочной дуги, дуговой лампы, дугового разряда короткого замыкания и т. п.) вызывает острое поражение глаз – электроофтальмию. Через несколько часов после воздействия появляется слезотечение, спазм век, резь и боль в глазах, покраснение и воспаление кожи и слизистой оболочки век. Подобное явление наблюдается также в снежных горах из-за высокого содержания ультрафиолета в солнечном свете. В производственных условиях устанавливаются санитарные нормы интенсивности ультрафиолетового облучения, обязательным являются применение защитных средств (очки, маски, экраны) при работе с ультрафиолетом. Инфракрасное излучение производит тепловое действие. Инфракрасные лучи довольно глубоко (до 4 см) проникают в ткани организма, повышают температуру облучаемого участка кожи, а при интенсивном облучении всего тела повышают общую температуру тела и вызывают резкое покраснение кожных покровов. Чрезмерное воздействие инфракрасных лучей (вблизи от мощных источников тепла, в период высокой солнечной активности) при повышенной влажности может вызвать нарушение терморегуляции – острое перегревание, или тепловой удар. Тепловой удар – клинически тяжелый симптомокомплекс, характеризующий головной болью, головокружение, учащением пульса, затемнением или потерей сознания, нарушение координации движения, судорогами. Первая помощь при тепловом ударе требуется удаление от источника излучения, охлаждения, создание условий для улучшения кровоснабжения головного мозга, врачебной помощи. Воздействие на человека электрического тока Электрический ток – это упорядоченное движение зарядов. Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна разности потенциалов, т.е. напряжению на концах участка и обратно пропорционально сопротивлению участка цепи. Прикоснувшись к проводнику, находящему под напряжением, человек включает себя в электрическую цепь, если он плохо изолирован от земли или одновременно касается объекта с другим значением потенциала. В этом случае через тело человека проходит электрический ток. Действие тока свыше 25мА на мышечные ткани ведет к параличу дыхательных мышц и остановке дыхания. При дальнейшем увеличении тока может наступить фибрилляция (судорожное сокращение) сердца. Ток 100мА считают смертельным. Переменный ток менее опасен, чем постоянный. Имеет значение то, какими участками тела человек касается токоведущей части. Наиболее опасны те пути, при которых поражается головной мозг (голова – руки, голова – ноги), сердце и легкие (руки – ноги). Любые электроприборы нужно вести в дали от заземленных элементов оборудования (в том числе водопроводных труб, труб и радиаторов отопления), чтобы исключить случайное прикосновение к ним. Повышенную опасность представляют помещения с металлическими, земляными полями, сырые. Особенно опасны – помещения с парами кислот и щелочей в воздухе. Безопасными для жизни является напряжение не выше 42 В для сухих, отапливаемых с токопроводящими полами помещений без повышенной опасности, не выше 36 В для помещений с повышенной опасностью (металлические, земляные, кирпичные полы, сырость, возможность касания заземленных элементов конструкций), не выше 12 В для особо опасных помещений, имеющих химически активную среду или два и более признаков помещений с повышенной опасностью. В случае, когда человек оказывается в близи упавшего на землю провода, находящегося под напряжением, возникает опасность поражения шаговым напряжением. Напряжение шага – это напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек. Такую цепь создает растекающийся по земле от провода ток. Оказавшись в зоне растекания тока, человек должен соединить ноги вместе и не спеша выходить из опасной зоны так, чтобы при передвижении ступня одной ноги не выходила полностью за ступню другой. При случайном падении можно коснутся земли руками, чем увеличить разность потенциалов и опасность поражения. Действия тока на организм сводится к нагреванию, электролизу и механическому воздействию. Это может служить объяснением различного исхода электротравм при прочих равных условиях. Особенно чувствительна к электрическому току нервная ткань и головной мозг. Механическое действие приходит к разрыву тканей, расслоению, ударному действию испарения жидкости из тканей организма. При термическом действии происходит перегрев и функциональное расстройство органов на пути прохождения тока. Электрическое действие тока выражает в электролизе жидкости в тканях организма, изменении состава крови. Биологическое действие тока выражается в раздражении и перевозбуждении нервной системы. Вредные химические вещества Вредные химические вещества окружающей среды, как и любые другие, можно разделить на две группы: естественные (природные) и антропогенные (попадающие в окружающую среду в связи с деятельностью человека). Для организма человека разнообразие химических веществ имеет неравноценное значение. Один из них индифферентны, то есть безразличные для организма, другие оказывают на организм вредное действие, третьи обладают выраженной биологической активностью. Расстройство равновесия, выражающее в нарушении процессов жизнедеятельности или развитии болезни, может наступать при воздействии чрезвычайного по величине или необычного по характеру фактора внешней среды. Такого рода ситуации могут иметь место на определенных территориях вследствие естественного неравномерного распределения химических элементов в биосфере: атмосфере, гидросфере, литосфере. На этих территориях избыток или недостаток определенных химических элементов наблюдается в местной фауне и флоре. Такие территории были названы биогеохимическими провинциями, а наблюдаемые специфические заболевания населения получили название геохимические заболевания. Так, например, если того или иного химического элемента, скажем йода, оказывается недостаточно в почве, то понижение его содержания обнаруживается в растениях, произрастающих на этих почвах, а также в организме животных, питающихся этими растениями. В результате, пищевые продукты как растительного, так и животного происхождения оказываются обедненные йодом. Химический состав грунтовых и подземных вод отражает химический состав почвы. При недостатке йода в почве его недостаточно оказывается и в питьевой воде. Йод отличается высокой летучестью. В случае пониженного содержания в почве, в атмосферном воздухе его концентрация также понижена. Таким образом, в биохимической провинции, обедненной йодом организм человека постоянно не получает йод с пищей, водой и воздухом. Следствием является среди населения геохимического заболевания – эндемического зоба. В биогеохимической провинции, обедненной фтором, при содержании фтора в воде источников водоснабжения 0,4 мг/л и менее, имеет место повышенная заболеваемость кариесом зубов. Существуют и другие биогеохимические провинции, обедненные медью, кальцием, марганцем, кобальтом; обогащенные свинцом, ураном, молибденом, марганцем, медью и другими элементами. Неоднородная на различных территориях природная геохимическая обстановка, определяющая поступление в организм человека химических веществ с пищей, вдыхаемым с воздухом, водой и через кожу, может изменяться также в значительной степени в результате деятельности человека. Появляется такое понятие, как антропогенные химические факторы среды обитания. Они могут появляться как в результате целенаправленной деятельности человека, так и в результате роста народонаселения, концентрации его в крупных городах, химизации всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта и быта. Безграничные возможности химии обусловили получение, взамен естественных, синтетических и искусственных материалов, продуктов изделий. В связи с этими постоянно возрастает уровень загрязнения внешней среды: - атмосферы – вследствие поступления промышленных выбросов, выхлопных газов, продуктов сжигания топлива; - воздух рабочей зоны – при недостаточной герметизации, механизации и автоматизации производственных процессов; - воздух жилых помещений – вследствие деструкции полимеров, лака, красок, мастик и др.; - питьевой воды – в результате сброса сточных вод; - продукты питания – при нерациональном использования пестицидов, в результате использования новых видов упаковок и тары, при непрерывном применении новых видов синтетических кормов; - одежды – при изготовлении ее из синтетических волокон; - игрушек, бытовых принадлежностей – при изготовлении с использованием синтетических материалов и красок. Широкое развитие химизации обусловило применение в промышленности и сельском хозяйстве огромного количества химических веществ – в виде сырья, вспомогательных, промежуточных, побочных продуктов и отходов производства. Те химические вещества, которые, проникая в организм даже в небольших количествах, вызывают в нем нарушения нормальной жизнедеятельности, называется вредными веществами. Вредные вещества или промышленные яды в виде паров, газов, пыли встречаются во многих отраслях промышленности. Токсическое действие ядовитых веществ многообразно, однако установлен ряд общих закономерностей в отношении путей поступления их в организм, сорбции, распределения и превращения в организме, выделение из организма, характер действия на организм в связи с их химической структурой и физическими свойствами. Поступления вредных веществ в организм человека Вредные вещества могут поступать в организм тремя путями: через легкие при вдыхании, через желудочно-кишечный тракт с пищей и водой, через неповрежденную кожу путем резорбции. Распределение и превращение вредных веществ в организме зависит от его химической активности. Различают группу так называемых не реагирующих газов и паров, которые в силу своей низкой химической активности в организме или не изменяются, или изменяются очень медленно, потому они достаточно быстро накапливаются в крови. К ним относятся пары всех углеводородов ароматического и жирного ряда и их производные. Другую группу составляют реагирующие вещества, которые легко растворяются в жидкостях организма и претерпевают различные изменения. К ним относятся аммиак, сернистый газ, окислы азота и другие. Вначале насыщение крови вредными веществами происходит быстро вследствие большой разницы парциального давления, затем замедляется и при уравнивании парциального давления газов или паров в альвеолярном воздухе и крови насыщение прекращается. После удаления пострадавшего из загрязненной атмосферы начинается десорбция газов и паров и удаление их через легкие. Десорбция также происходит на основе законов диффузии. Опасность отравления пылевидными веществами не меньше, чем парогазообразными. Степень отравления при этом зависит от растворимости химического вещества. Вещества, хорошо растворимые в воде или жирах, всасываются уже в верхних дыхательных путях или полости носа, например, вещества наркотического действия. С увеличением объема легочного дыхания и скорости кровообращения сорбция химических веществ происходит быстрее. Таким образом, при выполнении физической работы или пребывании в условиях повышенной температуры воздуха, когда объем дыхания и скорость кровотока резко увеличиваются, отравление наступает значительно быстрее. Поступление вредных веществ через желудочно-кишечный тракт возможно с загрязненных рук, с пищей и водой. Классическим примером такого поступления в организм может служить свинец: это мягкий металл, он легко стирается, загрязняет руки, плохо смывается водой и при еде или курении легко проникает в организм. В желудочно-кишечном тракте химические вещества всасываются труднее по сравнению с легкими, так как желудочно-кишечный тракт имеет меньшую поверхность и здесь проявляется избирательный характер всасывания: лучше всего всасываются вещества, хорошо растворимые в жирах. Однако, в желудочно-кишечном тракте вещества могут под воздействием его содержимого изменится в неблагоприятную сторону. Например, те же соединения свинца, плохо растворимые в воде, хорошо растворяются в желудочном соке и поэтому легко всасываются. Через неповрежденную кожу (эпидермис, потовые и сальные железы, волосяные мешочки) могут проникать вредные вещества, хорошо растворимые в жирах и липоидах, например, многие лекарственные вещества, вещества нафталинового ряда и др. Степень проникновения химических веществ через кожу зависит от их растворимости, величины поверхности соприкосновения с кожей, объема и скорости кровотока в ней. Например, при работе в условиях повышенной температуры воздуха, когда кровообращение в коже усиливается, количество отравлений через кожу увеличивается. Большое значение при этом имеют консистенция и летучесть вещества: жидкие летучие вещества быстро испаряются с поверхности кожи и не успевают всасываться; наибольшую опасность представляют масленичные малолетучие вещества, они длительно задерживаются на коже, что способствует их всасыванию. Знание путей проникновения вредных веществ в организм определяет меры профилактики отравлений. Принципы нормирования опасных и вредных факторов: ПДК; ПДУ; ПДВ и т.д. Каков же предел содержания химических веществ в окружающей среде, где количественные границы этого предела для безопасности жизнедеятельности, каковы пределы допустимых уровней воздействия негативных сред на окружающую среду и на человека. В связи с этой проблемой и возникли понятия: предельно допустимые уровни (ПДУ), предельно допустимые выбросы (ПДВ), предельно допустимые концентрации (ПДК). Санитарные нормативы выше упомянутых понятий являются юридической основой для проектирования, строительства и эксплуатации промышленных предприятий, планировки и застройки жилья, создания и применения индивидуальных средств защиты. Данные нормы регламентируются в соответствии с ГОСТом и являются обязательными для исполнения всеми юридическими и физическими лицами. Нормативы являются составной частью санитарного законодательства и основой предупредительного и текущего санитарного надзора, а также служат критерием эффективности разрабатываемых и проводимых оздоровительных и мероприятий по созданию безопасных условий среды обитания. Один из токсикологов И.В.Саноцкий в 1971 году предложил наиболее точную формулировку ПДК применительно к любым участкам биосферы (для атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, воды, почвы и т.д.): «Предельно допустимой концентрацией химического соединения во внешней среде называют такую концентрацию, при воздействии которой на организм периодически или в течение всей жизни, прямо или опосредованно через экологические системы, а также через возможный экономический ущерб, не возникает соматических или психических заболеваний (скрытых или временно компенсированных) или изменений в состоянии здоровья, выходящих за пределы приспособительных физиологических колебаний, обнаруживаемых современными методами исследования сразу или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений». Предельно допустимый уровень фактора (ПДУ) – это тот максимальный уровень воздействия, который при постоянном действии в течение всего рабочего времени и трудового стажа не вызывает биологических изменений адаптационно-компенсаторных возможностей, психологических нарушений у человека и его потомства. Уровень – это абсолютная или относительная величина для здоровья человека и его генетического фонда. Различают ПДУ загрязнений, радиации, шумов, вибрации и т.д. Допустимые уровни шума на рабочих местах регламентируются №2.2.4/2.1.8.562-92. Шум в венткамере не должен превышать допустимых норм 100 Дб (А), в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83, а в помещении – 65 Дб (А). Таблица 1. Допустимые значения шумовых характеристик

В соответствии с требованиями ГОСТ12.1.005-88 ССБТ нормируют оптимальные и допустимые условия микроклимата (температура воздуха, влажность, а также скорость в рабочей зоне). Таблица 2. Допустимые и оптимальные параметры микроклимата.

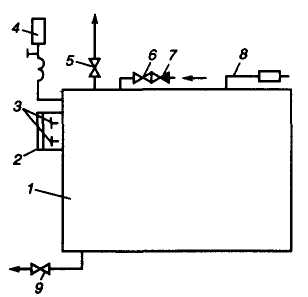

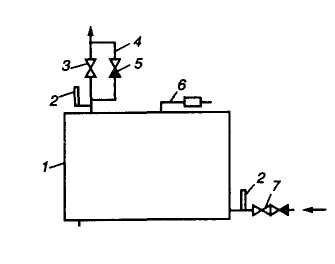

16. Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем, работающих под давлением. Правильный выбор допускаемых напряжений при проектировании сосудов, работающих под давлением, достаточно сложен. Допускаемым считается напряжение ниже предела упругости или пропорциональности для конструкций, работающих в области упругих деформаций, либо ниже предела текучести, когда деформации конструкций могут достигать пластической зоны на ее границе с упругой. Такая постановка вопроса предполагает достаточно точное определение рабочих напряжений и постоянство их во времени. В связи с тем, что материал конструкции сосудов со временем «стареет», «устает» и подвергается влиянию ряда других трудноопределяемых воздействий, расчеты сосудов, работающих под давлением, имеют приближенный характер.  Рис. 1 Схема парового котла и арматуры: 1— котел; 2 — водоуказатель; 3— паро-водопроводные краны; 4— манометр; 5 — парозалорный вентиль; 6 — питательный вентиль; 7—оборотный клапан; 8— предохранительный клапан; 9— вентиль для спуска воды Особое значение для паровых и других сосудов, работающих под давлением и воздействием высокой температуры, имеет ползучесть, т.е. свойство металла медленно и непрерывно пластически деформироваться во всех направлениях при постоянном напряжении. Ползучесть металла при высоких температурах проявляется при напряжении ниже предела текучести для данного металла. Деформацию ползучести определяют в %, а скорость деформации - в единицах длины за час, например, мм/ч. Для элементов конструкции парового котла допускается скорость ползучести vn = 10-5 % в 1 ч, что соответствует удлинению на 1 % за 100 000 ч. Методика расчета на прочность сосудов сводится к определению толщины стенок цилиндрической части сосуда и днищ. Безопасность работы сосудов под давлением достигается правильным их расчетом на статические и динамические нагрузки, применением доброкачественных материалов для их изготовления, правильной обработкой материалов и надлежащим конструктивным оформлением сосудов и, наконец, созданием нормальных условий эксплуатации.  Рис. 2. Схема водогрейного котла и арматуры: 1 — котел; 2 — термометр; 3 — водозаборный вентиль; 4— обводная линия; 5 — обратный клапан; 6 — предохранительный клапан; 7— водоподводящий вентиль; 8— вентиль для спуска воды Анализ статистических данных о взрывах паровых котлов, воздухосборников, компрессорных установок, автоклавов и баллонов показывает, что большая их часть произошла из-за превышения допускаемых расчетных давлений. Для управления работой находящихся под давлением частей котельного агрегата применяется специальная арматура, в которую входят также основные контрольные приборы и приспособления, обеспечивающие безопасную работу котла. По правилам Госгортехнадзора каждый паровой котел оборудуется: предохранительными клапанами; манометрами (один рабочий и один контрольный); водоуказательными приборами; запорным вентилем и обратным клапаном на нагревательной линии питания котла водой; спускным вентилем или задвижкой. Предохранительные клапаны, устанавливаемые на паровых котлах и воздухосборниках (ресиверах), при повышении давления сверх предельного автоматически открываются и выпускают избыток пара или воздуха в атмосферу, вследствие чего давление в котле или ресивере снижается до предельного. На рис.1 показана принципиальная схема парового котла и арматуры, а на рис. 2 — аналогичная схема водогрейного котла и арматуры. 26. Пожарная безопасность на объектах нефтегазодобычи. Мероприятия по предупреждению распространения пожаров. В качестве огнегасящих средств на предприятиях нефтяной и газовой промышленности применяются вода, химическая и воздушно-механическая пены, песок и другие материалы. Многие объекты добычи, сепарации и транспортирования нефти и газа обеспечиваются углекислотными огнетушителями и набором простейшего противопожарного инвентаря. Огнегасящие средства могут быть жидкие (вода, растворы солей и др.), газообразные (водяные пары, газообразная углекислота и др.), пенообразные и твердые (сухая земля, песок, твердая углекислота и др.). К огнегасящим средствам предъявляются следующие требования. Они должны иметь высокие значения теплоемкости, удельной теплоты парообразования или плавления, обладать способностью быстро распространяться по поверхности горящих веществ и проникать в глубь этих веществ. При тушении пожаров огнегасящие средства должны обеспечивать быстрое прекращение горения при относительно малом их расходе, не оказывать вредного влияния на организм при использовании и хранении, вредного воздействия на вещества и материалы при тушении пожара, быть доступными и дешевыми. К подобным средствам относятся вода, пена, галоидированные углеводороды, инертные газы, песок, а также покрывала из войлока и асбеста. Вода — наиболее распространенное средство борьбы с огнем при тушении твердых горючих веществ и огнеопасных жидкостей температурой вспышки 60 °С и выше. Она применяется в тонкораспыленном состоянии или компактными струями. Огнегасительные свойства воды заключаются в ее большой теплоемкости, что обеспечивает снижение интенсивности горения. Вместе с тем, испаряясь, вода образует пар, который занимает определенный объем над поверхностью горючих веществ, затрудняет доступ кислорода воздуха к месту горения и тем самым сокращает, а иногда и прекращает горение. Стекая по горящим конструкциям, вода смачивает поверхности, не затронутые горением, затрудняя их воспламенение. При подаче воды в тонкораспыленном состоянии обеспечивается большая площадь соприкосновения мелкораздробленных капель с поверхностью горения вещества, что приводит к интенсивному парообразованию. Вода способствует вспениванию и образованию эмульсий при горении нефтепродуктов, имеющих температуру вспышки 120 °С и выше. Эмульсия, закрывая поверхность жидкости, изолирует ее от кислорода воздуха, а также препятствует выходу из нее паров. Компактные струи воды способны своим механическим действием сбивать пламя, разрушать твердые вещества и проникать в глубь очагов пожаров. Для электроустановок, находящихся под напряжением, а также при наличии карбида кальция и других химических веществ, образующих с водой вредные или усиливающие горение вещества, компактные струи воды не применяются. Химическая и воздушно-механическая пены широко используются при тушении горящих нефти и нефтепродуктов. Химическая пена применяется при тушении всех горящих огнеопасных жидкостей, и прежде всего легковоспламеняющихся. Эта пена представляет собой пузырьки смеси газа с жидкостью, где дисперсной фазой является газ, находящийся в тонких оболочках воды. Воздушно-механическая пена используется при тушении воспламенений горючих жидкостей, а также легковоспламеняющихся жидкостей в резервуарах РВС-1000 (за исключением авиационного бензина). Эта пена получается путем смешивания воздуха (90%). и 0,2—0,4%-ного пенообразователя (9-9,6%). Пенообразователи имеют различный состав. Так, пенообразователь ПО-1 состоит из керосинового контакта с содержанием сульфокислот не менее 44%, клея этилового спирта (сырца) или концентрированного (95%-ного) этиленгликоля и каустической соды (технического едкого натра). Галоидированные углеводороды — бромистый метил, хлорбромметан, трифторбромметан, хлористый метил и другие обладают высокой огнегасительной способностью (концентрация их в воздухе 3—5% обеспечивает пожаротушение), но токсичность и относительно высокая стоимость ограничивают их применение. Огнегасительные средства 3,5 В и 4 ДН состоят в основном из бромистых углеводородов (3,5 В содержит в своем составе 70% бромэтила и 30% СОг). Эти средства используются при тушении загораний огнеопасных жидкостей, твердых горючих веществ, двигателей внутреннего сгорания, а также оборудования, находящегося под напряжением. Газо- и порошкообразные средства пожаротушения применяются для тушения горящих твердых, жидких и газообразных веществ. Углекислый газ и азот используются для тушения пламенного горения жидкостей и газов в закрытых пространствах. Эти газы не портят гасимые вещества, материалы и оборудование. Огнегасящая концентрация СО2 для большинства веществ составляет 30—35% по объему. Огнегасительными средствами являются также предварительно очищенные от СО и О2 дымовые и выхлопные газы. Порошкообразные и твердые огнегасящие вещества — хлориды щелочных и щелочноземельных металлов (флюсы), карналлит, двууглекислая и углекислая соды, поташ, квасцы, твердая углекислота, а также песок, сухая земля и другие применяются для тушения горения жидкости и твердых веществ. Эффект порошкового тушения заключается в механическом сбивании пламени и удалении кислорода из зоны горения. Кроме того, сухие порошки обладают антикатализаторным (ингибиторным) действием. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||