Институциональная №1 (копия). А1 Индивидуальное действие, экономическое действие и принуждение

Скачать 1.44 Mb. Скачать 1.44 Mb.

|

|

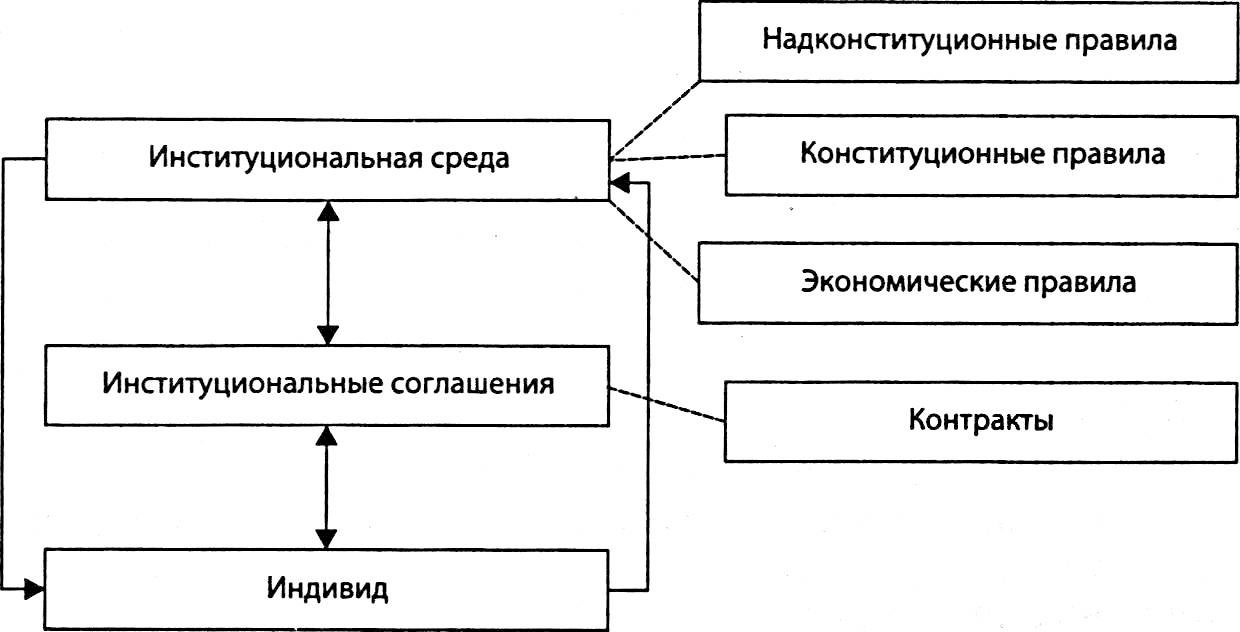

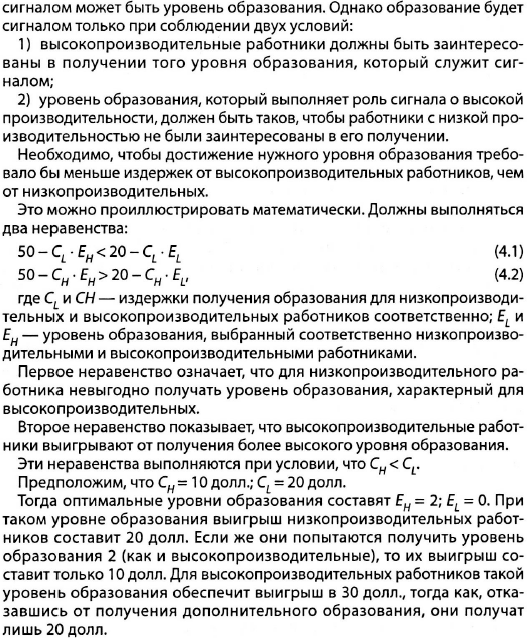

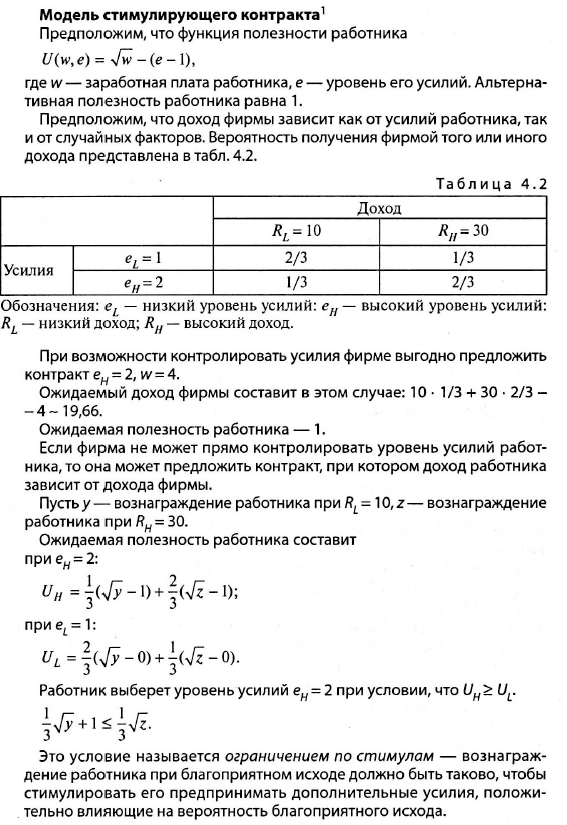

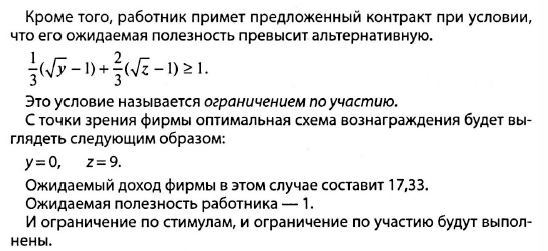

А-1-1. Индивидуальное действие, экономическое действие и принуждение. Действие — это целенаправленное поведение, сознательное изменение состояния индивида от менее предпочтительного к более предпочтительному. Это прежде всего проявление его свободы воли, результат самостоятельного выбора того или иного варианта действия. Предпосылки осуществления действий: 1) неудовлетворенность индивида его текущим состоянием 2) наличие у него образа более предпочтительного состояния 3) ожидание того, что его действия могут изменить текущее состояние. Экономическое действие (Wirtschaften) есть установление актором мирными средствами контроля над ресурсами, который по своему главному мотиву ориентирован на экономические цели. Экономическая теория до сравнительно недавнего времени рассматривала лишь такие типы экономических действий, как производство, распределение, обмен и потребление. Лишь относительно недавно в качестве экономического действия стало трактоваться принуждение. Принуждение является важным элементом для понимания функционирования реальных экономических систем. А-1-2. Методологический индивидуализм, «экономический человек». Проблема соотношения выгод и издержек. Единственным субъектом действий, способным ставить цели, иметь интересы, является индивид. Семья, группа, общество, государство не обладают какими-то собственными целями и интересами, отличными от целей и интересов составляющих их индивидов. Это утверждение является основой принципа методологического индивидуализма. В экономической теории в качестве индивида рассматривается «экономический человек».Мы можем зафиксировать как минимум следующие его способности: • различать объекты в окружающем его мире; • сопоставлять их между собой, видеть сходства и различия; • сравнивать объекты и их совокупности (ситуации) по предпочтительности, т.е. оценивать их; • ставить цели, т.е. фиксировать (наи)более предпочтительные ситуации; • выбирать те или иные объекты; • выявлять связи между объектами, в том числе между намечаемыми действиями и их последствиями; • ожидать (предвосхищать, предвидеть, прогнозировать) будущие возможные ситуации (совокупности объектов), в том числе — последствия своих действий. Возможное действие будет осуществлено, если связанные с ним ожидаемые выгоды превышают ожидаемые издержки. Важно отметить, что понятие выгод и издержек субъективно. Некоторые формы расходования ресурсов не трактуются индивидами как издержки. Соответственно, они не включаются в оценку соотношения выгод и издержек для индивида, хотя вполне могут быть учтены сторонним наблюдателем. А-1-3. Ограниченная рациональность и неопределенность. Ограниченная рациональность — это ограниченность возможностей экономических агентов по переработке информации. Из этих ограничений непосредственно вытекает, что реально выбираемые варианты действий отнюдь не всегда являются наилучшими из возможных. Более того, сам процесс максимизации, т.е. отыскания наилучшего варианта, замещается поиском (подбором) подходящего {удовлетворительного) варианта действия (замена идеи максимизации идеей сатисфакции). Ограниченная рациональность означает в том числе и то, что индивиды могут делать ошибки, например, не учитывая при принятии решений какие-то издержки или выгоды или исключая из рассмотрения наиболее выгодные варианты действий. Неопределенность — это состояние внешней и внутренней по отношению к индивиду среды, обусловленное ограниченными возможностями по получению информации и использованию ее для выработки и реализации решений. Параметрическая неопределенность — это вид неопределенности, при котором известно множество возможных исходов развития событий и допустимо приписывание каждому из возможных исходов определенной вероятности. Структурная неопределенность — это вид неопределенности, оставляющий множество возможных исходов развития событий открытым. А-1-4. Принятие и реализация решений индивидом. Осознанный выбор — это и есть принятие решения. Соответственно, принятие решения— это ментальный акт, предшествующий собственно действию. Исходным пунктом процесса принятия решения (ППР) выступает осознание индивидом возникновения проблемной ситуации=>Осознание проблемности текущей ситуации неизбежно приводит индивида к ее анализу, направленному на идентификацию причин неудовлетворенности. Формы анализа могут быть разными: либо он не требуется (попить, поесть), психологический самоанализ=>Формулировка проблемы в результате анализа ситуации (в терминах недостатка чего-либо)=>Постановка цели (логическое отрицание проблемы)=>Формирование множества альтернатив реализации цели=>Определение критерия выбора альтернатив=>Выбор(применение критерия выбора к множеству альтернатив)=>Решение(описание выбранной альтернативы)=>Реализация решения(выполнение действия) Если проблема знакомая, то 2 этапа: Осознание проблемной ситуации=>действие (всего лишь 2 этапа из-за: во-первых, издержек принятия решений, а во-вторых —ограниченности когнитивных способностей индивида) А-1-6. Правила принятия решений, их общая логическая модель и классификация. Индивид использует готовые модели рационального действия: если находишься в ситуации С, действуй способом А(С). Эвристики — это правила принятия решений. Общая логическая модель («формула») любого правила такова: • ситуация, определяющая условия, в которых действует правило; • индивид, к которому относится правило, или адресат правила; • действие, предписываемое, запрещаемое или разрешаемое правилом{содержание правила); • санкции за неисполнение правила адресатом; • гарант правила, т.е. субъект, применяющий санкции к нарушителю. Правила — это модели поведения, за нарушение которых налагаются санкции. Множество всевозможных правил разделяется на: 1) правила, в которых гарант нормы совпадает с ее адресатом; 2) правила, в которых гарант нормы не совпадает с ее адресатом; А-1-7. Понятие института, механизм принуждения и компоненты его действия. Институт — это правило или совокупность правил, имеющие внешний механизм принуждения индивидов к исполнению. Механизмом принуждения правила к исполнению называется совокупность, состоящая из гаранта (или гарантов) и правил действий, регулирующих применение санкций к выявленным нарушителям «базового» правила. Гарант правила. Эта роль может исполняться: 1) любым членом группы, в которой действует институт; 2) индивидом (несколькими индивидами или организацией), специализирующимся на выполнении функции гаранта; 3) теми и другими одновременно. Модель поведения адресатов правила. Она может быть: 1) зафиксированной в виде текста, знания которого имеются одновременно и в памяти адресатов, и в памяти гаранта института; 2) существующей только в памяти людей; 3) либо существовать в виде текста и одновременно в форме знания людьми реальной практики исполнения правила, отличающейся от формального предписания. Сопоставление фактического поведения с модельным. Оно может осуществляться гарантом правила: 1) как исходя из собственного усмотрения (собственного понимания того, что представляет собой требующее наказания отклонение от нормы); 2) так и в соответствии с определенным точным правилом (перечнем нарушений). Выбор санкции. Он, как и в предыдущей классификации, может осуществляться: 1) в соответствии со свободным (дискреционным) решением гаранта; 2) либо предписываться некоторым правилом, ставящим в соответствие каждому возможному нарушению нормы свою специфическую санкцию. Совокупность санкций. Эта классификация может быть построена различными способами, например, путем деления санкций на социальные и экономические, формальные и неформальные, разовые и длительные. Осуществление санкции. Выбранная санкция может: а) непосредственно налагаться на месте нарушения самим гарантом; б) осуществляться иными субъектами или организациями; в) сочетать оба названных способа. А-1-9. Формальные и неформальные институты. Институт является формальным, если принуждение правила к исполнению является специализированной деятельностью гаранта, осуществляемой только им (или устойчивой группой индивидов). Институт является неформальным, если в роли гаранта правила может выступать любой индивид, полагающий, что рассматриваемое правило должно выполняться. Формальные и неформальные институты могут создавать как однонаправленные, так и разнонаправленные стимулы.Соотношение формальных и неформальных правил в динамике имеет более сложный характер. Здесь выделяются следующие ситуации; 1. Формальное правило вводится на базе позитивно проявившего себя неформального правила; иначе говоря, последнее формализуется, что позволяет дополнить действовавшие механизмы принуждения его к исполнению также и формальными механизмами; 2. Формальное правило вводится для противодействия сложившимся неформальным нормам; 3. Неформальные правила вытесняют формальные, если последние порождают неоправданные издержки у их субъектов, не принося ощутимых выгод ни государству, ни непосредственно гарантам таких правил; 4. Возникающие неформальные правила способствуют реализации введенных формальных правил Зачем нужно разделение на формальные и неформальные: Во-первых, наличие специализированных гарантов требует расходов на их содержание. Во-вторых, вероятность того, что нарушение будет выявлено специализированным гарантом, очевидно ниже, поскольку возможностей проследить за всеми адресатами правила у него меньше, чем у окружающих людей. В-третьих, если специализированному гаранту, например, милиционеру или судье, делегируется право выявлять нарушения и накладывать санкции, то они могут реализовывать это право не совсем так, как ожидает поручитель. А-1-10. Институциональные соглашения и институциональная среда. Институциональные соглашения — это договоренности между индивидами и (или) их группами, определяющие способы кооперации и конкуренции. Институциональная среда — это совокупность основополагающих социальных, политических, юридических и экономических правил, определяющих рамки человеческого поведения. В институциональной среде принято выделять три основных слоя: надконституционные, конституционные и экономические институты.  И е р а р х и я п р а в и л И е р а р х и я п р а в и лВ качестве основания для построения иерархии - издержки изменения институтов Надкоституциональные - наиболее общие и трудно изменяемые неформальные правила, перешедшие в разряд стереотипов поведения больших групп населения. Они определяют иерархию ценностей, разделяемых широкими слоями общества. Конституционные правила, во-первых, устанавливают иерархическую структуру власти; во-вторых, определяют правила принятия решений по формированию органов власти. Конституционные правила в явном виде определяют, как выбираются правила поведения индивидов в обществе. В этом их отличие от правил надконституционных, имеющих неформальный, неявный характер. Экономическими называются институты, непосредственно определяющие формы организации хозяйственной деятельности,в рамках которых экономические агенты формируют институциональные соглашения и принимают решения об использовании ресурсов. А-1-11. Контракты их классификация. Контракт — это соглашение, добровольно заключаемое его сторонами и координирующее их действия путем определения взаимных прав, обязательств и механизмов их соблюдения. Три основных классификации: 1) эксплицитные и имплицитные контракты; 2) полные и неполные контракты; 3) классические, неоклассические и отношенческие контракты. Эксплицитный (явный) контракт — это взаимные обязательства (или обещания) сторон друг другу, определяющие их будущие действия в течение периода исполнения договоренности. Отличительные черты: • сознательность и целенаправленность выработки данного правила его адресатами (сторонами контракта); • добровольность, взаимовыгодность участия в контракте его сторон; • ограниченность действия данного правила только его адресатами • непосредственная связанность контракта с обменом или иным перемещением объекта контракта Имплицитный контракт, в отличие от эксплицитного, — это не взаимные обещания, а ожидания индивида (или индивидов), находящегося во взаимодействии с кем-либо, относительно будущих действий партнера. Заключение полного контракта предполагает, что в нем могут быть зафиксированы все значимые параметры соглашения. Классические контракты являются полными и полностью специфицируют характеристики предмета обмена и условия его осуществления. Характерны для рынков уже имеющейся в наличии продукции. Неоклассические контракты, в отличие от классических, реализуются в условиях большей неопределенности, и поэтому включают в себя характеристики вариантов условий их реализации, прописанных в той мере детально, в какой это позволяет ограниченная рациональность сторон. Типичная сфера применения неоклассических контрактов — сфера производства и строительства. Отношенческие контракты заключаются и реализуются в условиях высокой неопределенности, поэтому характеризуют обычно лишь общую направленность совместной деятельности и внутренние механизмы уточнения содержания деятельности сторон, включая механизмы улаживания конфликтов. А-1-13. Расщепление прав собственности. В историческом плане можно выделить два подхода к определению и исследованию права собственности: 1) как к неограниченному и неделимому; Этот подход предполагает, что собственником ресурса может быть только один субъект. Право собственности относится только к материальным объектам. 2) как к набору правомочий, которые могут быть как сосредоточены в одних руках, так и распределены между несколькими экономическими агентами. Предметом собственности могут быть и нематериальные активы. Возможен обмен правами без обмена ресурсами. Виды правомочий(С. Пейович): 1) право пользоваться вещью 2) право извлекать из использования данной вещи доход 3) право изменять физическую форму и субстанцию вещи 4) право передавать указанные правомочия другому лицу По Оноре: 1. Право владения, суть которого в защищенной возможности осуществления физического контроля над вещью. 2. Право пользования, т.е. личного использования вещи. 3. Право управления включает в себя возможность определения направления, в котором может быть использована данная вещь, а также определение круга лиц и порядка доступа к ресурсу. 4. Право на доход, который может проистекать из непосредственного пользования вещью (имплицитный доход) или пользования вещью другими индивидами. 5. Право на капитал (или капитальную стоимость), которое предполагает возможность дарения, продажи, изменения формы или уничтожения блага. 6. Право на безопасность, которое предполагает защиту от вредного воздействия на поток доходов и от экспроприации. 7. Право на передачу вещи по наследству. 8. Бессрочность, которая означает отсутствие каких-либо временных границ в осуществлении правомочий. 9. Запрет вредного использования. 10. Ответственность в виде взыскания. 11. Конечные права. Распределение правомочий между различными экономическими агентами расширяет возможности для обмена в экономике А-1-14. Спецификация прав собственности. Спецификация прав собственности — это определение объекта права, субъекта права, набора правомочий, которыми располагает данный субъект, а также механизма, обеспечивающего их соблюдение.Спецификация прав собственности способствует созданию устойчивой экономической среды, уменьшая неопределенность и формируя у индивидуумов стабильные ожидания относительно того, что они могут получить в результате своих действий и на что они могут рассчитывать в отношениях с другими экономическими агентами. Спецификация прав собственности в большинстве случаев предполагает создание режима исключительности. Правомочие собственности называется исключительным, если его субъект в состоянии эффективно исключить других экономических агентов из процесса принятия решения относительно использования данного правомочия. Исключительность права собственности экономически важна потому, что именно она создает стимулы к эффективному использованию ресурсов; если права собственности субъекта на результат использования его ресурсов не являются исключительными, у него нет стимулов максимизировать этот результат, поскольку весь он или его любая часть могут достаться другому. Для обеспечения исключительности прав часто бывает недостаточно только юридической спецификации. Необходима защита прав собственности, что сопровождается издержками. Существование издержек спецификации приводит к тому, что отнюдь не всегда обеспечивается режим исключительности доступа к ресурсу. А-1-15. Режим свободного доступа и размывание прав собственности. Режим свободного доступа - любой индивид может использовать ресурс, находящийся в свободном доступе без ограничений, ни у кого нет исключительных прав на такой ресурс При свободном доступе возникает эффект сверхиспользования ресурса или «трагедии общего». Он связан с тем, что выгоды от использования ресурса присваиваются каждым индивидом непосредственно, а издержки распределяются между всеми экономическими агентами. Обратным к процессу спецификации является процесс размывания прав собственности. Этим термином обозначается практика нарушения исключительности прав.Размывание прав собственности может быть связано с технологическим развитием.Размывание может быть также связано с особенностями институциональной среды: противоречивость нормативных актов, недостатки правоприменительной практики, конфликт между формальными и неформальными правилами.Иногда о размывании прав собственности говорят в тех случаях, когда государство устанавливает некоторые пределы исключительным правам собственности. А-1-16. Понятие и виды трансакций. Трансакция — это обмен, отчуждение, присвоение прав собственности и свобод, принятых в обществе. Передача прав может происходить и без передачи товара. Трансакция - единица экономической деятельности. Трансакция содержит в неявной форме три момента, одновременно являющихся отражением трех видов социальных отношений: конфликта, взаимозависимости и порядка. В первом приближении конфликт является отражением несовпадения интересов различных экономических агентов. Взаимозависимость — это отношение, отражающее взаимное понимание возможностей повышения благосостояния посредством взаимодействия. Порядок — это завершение конфликта, понимание того, как будет распределяться выигрыш от взаимодействия между сторонами. Трансакции сделки - обмен правами собственности на основе добровольного соглашения между обменивающимися сторонами. То есть посредством трансакций сделки осуществляется перераспределение (обмен) богатства между индивидами. Трансакция управления — это такое взаимодействие между экономическими агентами, когда право принимать решения принадлежит только одной стороне, а управление осуществляется посредством команд.Команда — это одностороннее ограничение набора допустимых действий, которые могут предпринимать подчиняющиеся агенты. Объектом трансакции управления является поведение одной из сторон правового отношения. В трансакции управления, в отличие от трансакции сделки, правовое положение сторон асимметрично. Трансакция рационирования — это распределение правомочий, инициируемое претендентами на права и (или) ресурс, но осуществляемое третьей стороной. Фактически речь идет о спецификации прав собственности. Правовое положение претендентов на некие права и (или) ресурс и рационирующего субъекта, как и в трансакции управления, является асимметричным. В ходе трансакции рационирования происходит наделение (распределение) богатства претендентов при их активной роли. А-1-18. Издержки поиска информации и выявления альтернатив. Издержки измерения. В условиях неопределенности неизбежно возникают издержки, связанные с поиском наиболее выгодной цены, других условий контракта, а также подбором потенциальных контрагентов. Издержки поиска информации возникают даже тогда, когда речь идет о полностью однородном по своим потребительским свойствам товаре. Во многих случаях требуется поиск информации не только о ценах, но и о других характеристиках товаров и продавцов. Инструменты снижения издержек: специализированные рынки( ярмарки, биржи), использование специализированных агентств или подразделений внутри фирм(рекламные подразделения, поисковые системы), сигналы (раскрытие информации о характеристиках,связанных с требуемыми; гарантии производителя). Издержки измерения - потери, связанные с экономией на выявлении информации о характеристиках товара.Издержки измерения являются трансакционными тогда, когда они связаны с осуществлением трансакций. Можно выделить три категории благ в зависимости от трансакционных издержек измерения, которые возникают при их приобретении. 1. Исследуемые блага. Качество этих благ может сравнительно легко быть оценено до потребления. 2. Опытные блага, качество которых можно оценить только в процессе потребления. 3. Доверительные блага. Это блага, свойства которых сложно измерить как до, так и в процессе потребления. Способы снижения издержек измерения: единая система мер и весов, которая обеспечивала сопоставимость различных количеств благ, значительно облегчая обмен; денежная система; специализированные агентства; сигналы; запрет на измерение как условие продажи товара; развитие технологий. А-1-19. Издержки ведения переговоров и заключения контрактов, спецификации и защиты прав собственности. Издержки ведения переговоров и заключения контрактов связаны, прежде всего, с процессом переговоров перед подписанием документа, фиксацией всех оговоренных условий. Способы экономии на издержках: типовые договоры, договоры присоединения (договор, условия которого разрабатываются только одной стороной, и другая сторона может либо заключить этот договор на указанных условиях, либо отказаться от заключения). Издержки спецификации - издержки, связанные со спецификацией прав собственности, разграничения прав, их юридическая и физическая защита. Факторы, влияющие на уровень соответствующих издержек: на издержки спецификации оказывают влияние свойства объекта собственности; формальные процедуры; совпадение или расхождение формальных и неформальных норм. Способы снижения издержек спецификации: упрощение административных процедур спецификации прав. А-1-20. Издержки оппортунистического поведения. Скрытые характеристики, модели Акерлофа и Спенса. Издержки оппортунистического поведения возникают вследствие несовпадения экономических интересов индивидов, неопределенности и ограниченной рациональности. Они складываются из потерь от оппортунистического поведения и затрат на его предотвращение. Скрытые характеристики — ситуация, когда существует асимметрия информации касательно качественных характеристик благ. В результате возникает вид предконтрактного оппортунистического поведения — сокрытие информации, известный таким следствием как ухудшающий отбор Модель Акерлофа: предположим, имеется 90 продавцов автомобилей и 90 покупателей. Автомобили делятся на 3 группы: хорошего, среднего и низкого качества. Асимметричность информации в том, что каждый владелец осведомлен о состоянии автомобиля, а покупатели знают лишь долю автомобилей различного качества на рынке, но не о качестве конкретного автомобиля. В такой ситуации получается, что покупатель готов заплатить сумму, которая не устроит продавцов автомобилей высокого качества и они вытесняются с рынка. После этого ситуация повторится с автомобилями среднего качества. Решение проблемы: индивидуальная репутация продавца или гарантии как разновидность рыночного сигнала; пакетное страхование Модель Спенса: предположим, есть высокопроизводительные и низкопроизводительные работники. Предельный продукт первых -50 долл, других -20 долл. Если на рынке 30% выс и 70% низ работников, то зарплата от работодателя составит 29 долл. Нужен сигнал - уровень образования.  А-1-21. Издержки оппортунистического поведения. Скрытые действия, модель стимулирующего контракта. Издержки оппортунистического поведения возникают вследствие несовпадения экономических интересов индивидов, неопределенности и ограниченной рациональности. Они складываются из потерь от оппортунистического поведения и затрат на его предотвращение. Скрытые действия и скрытая информация приводят к постконтрактному оппортунистическому поведению, известному как субъективный риск и его разновидности— отлыниванию.   А-1-22. Издержки оппортунистического поведения. Скрытые намерения и специфичность активов. Издержки оппортунистического поведения возникают вследствие несовпадения экономических интересов индивидов, неопределенности и ограниченной рациональности. Они складываются из потерь от оппортунистического поведения и затрат на его предотвращение. Скрытые намерения одного из участников трансакции могут привести к постконтрактному оппортунизму в виде вымогательства Специфичный актив — это актив, ценность которого в рамках определенной трансакции выше, чем при любом альтернативном использовании. О. Уильямсон выделяет разные типы специфичности активов: • специфичность местоположения (трубопровод, проложенный к населенному пункту); • специфичность физических активов (например, оборудование, которое может быть использовано для выпуска только определенного вида продукции); • специфичность человеческих активов (особые навыки и знания, которые могут быть полностью использованы только на данном рабочем месте); • специфичность цели (целевые инвестиции, осуществленные, чтобы удовлетворить спрос конкретного покупателя); • временная специфичность (например, для непрерывных производств ценность сырья, поставленного в срок выше, чем ценность того же сырья, поставленного с существенной задержкой); • капитал торговой марки (ценность узнаваемости, репутации и бренда). Активы могут быть высокоспецифичными, малоспецифичными или неспецифичными. Высокоспецифичным (идиосинкратическим) называется актив, ценность которого при альтернативном использовании стремится к нулю. Например, к металлургическому заводу подходит только одна железнодорожная ветка. В случае если закроется ветка, снизится и ценность завода (не будет возможности вывозить готовую продукцию и подвозить сырье). Малоспецифичными являются активы, ценность которых вне рамок данного взаимодействия падает, но все-таки остается существенной. Например, мебель, сделанная «под заказ» для определенного помещения, может быть использована и в другом помещении, хотя ценность ее и снизится. Активами общего назначения (неспецифичными) называют те активы, ценность которых не привязана к конкретной трансакции. Например, бензин Аи-92 не теряет своей ценности в зависимости от того, в какую именно машину его заливают. А-1-23. Внешние эффекты, их классификация и традиционный подход к решению проблемы внешних эффектов. Внешние эффекты (экстерналии) — это расхождение между частными и социальными издержками и выгодами. В рамках рыночного взаимодействия-величина полезности или издержек, не учитываемых в системе цен или в условиях контрактов. Внешние эффекты можно классифицировать по целому ряду критериев. Первый критерий — это «знак» внешних эффектов. В соответствии с ним следует выделять отрицательные и положительные внешние эффекты. Отрицательные внешние эффекты возникают тогда, когда деятельность одних экономических агентов приводит к возникновению дополнительных издержек для других. Положительные внешние эффекты предполагают возникновение дополнительных бесплатных выгод для одних экономических агентов от деятельности других. Второй критерий — сфера возникновения экстерналий. Внешние эффекты могут быть разделены на потребительские, технологические, денежные и сетевые. Потребительский внешний эффект — экстерналия, при которой действия одного экономического агента влияют на полезность другого. Технологический внешний эффект — экстерналия, возникающая на основе существования технологической зависимости выпуска одного экономического агента от выпуска другого.Денежный внешний эффект — экстерналия, возникающая вследствие влияния на величину дохода или издержек одного экономического агента объемов производства, ценовой политики, рекламы и иных приемов конкуренции другого экономического агента. Сетевой внешний эффект — экстерналия, при которой полезность блага для потребителя зависит от количества потребителей данного блага. Еще один критерий классификации внешних эффектов основан на том, какое отношение возникающий внешний эффект имеет к сторонам, заключающим контракт. По этому критерию можно выделить внутренние и внешние экстерналии. Внутренние экстерналии — такие эффекты, которые являются внешними по отношению к данному контрактному отношению, но внутренними по отношению к группе, участвующей в контракте. Внешние экстерналии — такие эффекты, которые являются внешними не только по отношению к данному контрактному отношению, но и по отношению к группе субъектов, участвующих в контракте. Проблема внешних эффектов может быть решена только при вмешательстве государства. Самостоятельно рынок данную проблему решить не может.Один из способов сделать это — ввести специальный налог (его часто называют налогом Лигу). Установление налога Лигу приводит к изменению частных предельных издержек производителя: они повысятся на величину ставки данного налога.В результате в условиях равновесия предельные общественные издержки совпадают с частными предельными издержками, так что проблемы избыточного налогового бремени, влияющей на эффективность окончательного распределения благ, здесь не возникает. Для благ с положительными внешними эффектами необходимо вводить субсидии, которые приведут к снижению частных издержек предоставления данного блага и, соответственно, росту равновесного объема выпуска и снижению равновесной цены. А-1-24. Теорема Коуза. В своей статье Коуз дает ответ на вопрос, кому же надо давать право на причинение вреда. Ответ звучит следующим образом: это не имеет принципиального значения. При определенных условиях права все равно перейдут к тому, кто их выше ценит. Рынок сам в состоянии справиться с внешними эффектами. Теорема Коуза: при нулевых трансакционных издержках и четкой спецификации прав собственности окончательное распределение ресурсов оказывается эффективным (Парето-оптимальным) вне зависимости от первоначального распределения прав собственности, если отвлечься от эффекта дохода.Теорема Коуза выполняется при двух жестких условиях: четкой спецификации прав собственности и нулевых трансакционных издержках. Спецификация прав собственности определяет саму возможность обмена.Еще одно важное ограничение, которое было введено в теореме Коуза — отсутствие эффект дохода.   А-1-25. Значение теоремы Коуза и Правило Познера. Из теоремы Коуза можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, внешние эффекты — явление взаимообязывающее, так как они носят не односторонний, а двусторонний характер.Во-вторых, теорема Коуза раскрывает значение прав собственности. Чем четче их спецификация, тем с большей вероятностью может быть решена проблема внешних эффектов.В-третьих, в соответствии с подходом Коуза главную проблему представляют не столько «провалы рынка», сколько «провалы государства», которое не может или не хочет специфицировать права собственности и тем самым обеспечить возможности обмена этими правами. Более того, зачастую внешние эффекты порождаются самим государством, когда оно препятствует частным договоренностям об обмене правами. В-четвертых, развивая идеи Коуза, можно сказать, что не очень удачная спецификация прав собственности лучше, чем полное ее отсутствие.В-пятых, теорема Коуза выявила ключевое значение положительных трансакционных издержек для учета влияния прав собственности на эффективность структуры производства.Из теоремы Коуза следует, что эффективность способов решения проблемы внешних эффектов зависит от параметров ситуации. Правило Познера: если трансакционные издержки положительны, то различные варианты распределения прав собственности оказываются неравноценными с точки зрения интересов общества. В соответствии с подходом Познера вопрос о наделении правами прямо связан с уровнем информированности рационирующего субъекта. Если рационирующему субъекту известно, какая из сторон была бы готова заплатить больщую стоимость при свободной рыночной продаже права — право должно быть предоставлено той стороне, которая выкупила бы его при нулевых трансакционных издержках. Если рационирующему субъекту неизвестно, какая из сторон была бы готова заплатить большую стоимость при свободной рыночной продаже права — право должно быть предоставлено той стороне, для которой ожидаемый баланс выгод и издержек представляется наилучшим. Если рационирующему субъекту неизвестно ни то, какая из сторон была бы готова заплатить большую стоимость при свободной рыночной продаже права, ни то, у какой из сторон наилучший ожидаемый баланс выгод и издержек — право должно быть предоставлено той стороне, которая с наименьшими издержками может исправить ошибки в первоначальном распределении прав собственности. Общий принцип: правами должен быть наделен тот, кто в случае решения вопроса не в его пользу понесет наибольший ущерб. |