биохимия. Анаэробных процессов

Скачать 137.99 Kb. Скачать 137.99 Kb.

|

|

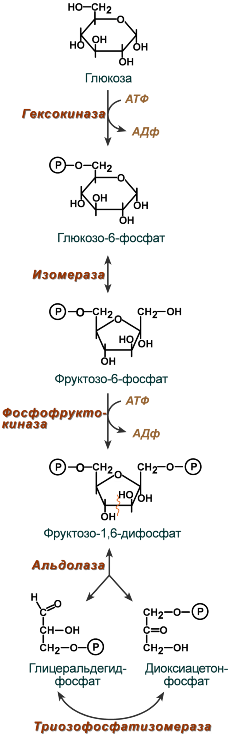

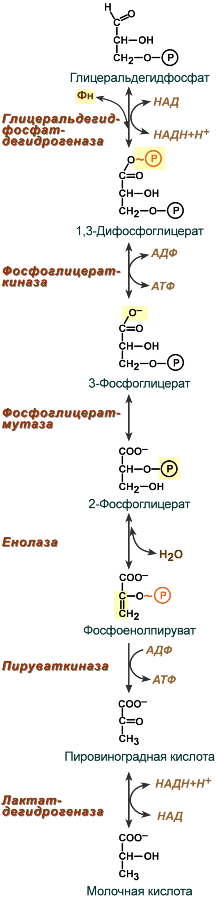

Зона мощности, к которой относится указанная работа: легкоатлетический бег 200 м. (20 сек). Соотношение аэробных и анаэробных процессов в организме при ее выполнении: Энергообеспечение бега (в зоне максимальной мощности) происходит почти полностью за счёт анаэробных процессов. Время бега на этих дистанциях слишком мало, чтобы обладающие инерционностью системы дыхания и кровообращения обеспечили поставку мышцам достаточного количества кислорода (невозможность аэробного гликолиза). Следует учитывать также ограничение внутриклеточной утилизации кислорода креатинфосфатом в первые секунды работы. При продолжительности работы 20 сек, преимущественным механизмом образования АТФ является анаэробный гликолиз. В анаэробном гликолизе выделяют три процесса в организме: - анаэробная алактатная система. Процесс накопления энергии посредством образования АТФ вызывается еще одной молекулой, содержащей энергообразующую связь - креатинфосфата; - анаэробная лактатная система. Здесь в реакции кислород не участвует, но образуется молочная кислота; -  аэробная система требует кислорода и «топлива», которым могут быть сахара, жиры и ограниченное количество белков. аэробная система требует кислорода и «топлива», которым могут быть сахара, жиры и ограниченное количество белков.Для легкоатлетического бега 200 м аэробная система является важной в количественном отношении. Анаэробное превращение глюкозы локализуется в цитозоле и включает два этапа из 11 ферментативных реакций. Первый этап гликолиза Первый этап гликолиза – подготовительный, здесь происходит затрата энергии АТФ, активация глюкозы и образование из нее триозофосфатов. Первая реакция гликолиза сводится к превращению глюкозы в реакционно-способное соединение за счет фосфорилирования 6-го, не включенного в кольцо, атома углерода. Эта реакция является первой в любом превращении глюкозы, катализируется гексокиназой. Вторая реакция необходима для выведения еще одного атома углерода из кольца для его последующего фосфорилирования (фермент глюкозофосфат-изомераза). В результате образуется фруктозо-6-фосфат. Третья реакция – фермент фосфофруктокиназа фосфорилирует фруктозо-6-фосфат с образованием почти симметричной молекулы фруктозо-1,6-дифосфата. Эта реакция является главной в регуляции скорости гликолиза. В четвертой реакции фруктозо-1,6-дифосфат разрезается пополам фруктозо-1,6-дифосфат-альдолазой с образованием двух фосфорилированных триоз-изомеров – альдозы глицеральдегида (ГАФ) и кетозы диоксиацетона (ДАФ). Пятая реакция подготовительного этапа – переход глицеральдегидфосфата и диоксиацетонфосфата друг в друга при участии триозофосфатизомеразы. Равновесие реакции сдвинуто в пользу диоксиацетонфосфата, его доля составляет 97%, доля глицеральдегидфосфата – 3%. Эта реакция, при всей ее простоте, определяет дальнейшую судьбу глюкозы: при нехватке энергии в клетке и активации окисления глюкозы диоксиацетонфосфат превращается в глицеральдегидфосфат, который далее окисляется на втором этапе гликолиза, п  ри достаточном количестве АТФ, наоборот, глицеральдегидфосфат изомеризуется в диоксиацетонфосфат, и последний отправляется на синтез жиров. ри достаточном количестве АТФ, наоборот, глицеральдегидфосфат изомеризуется в диоксиацетонфосфат, и последний отправляется на синтез жиров.Второй этап гликолиза Второй этап гликолиза – это освобождение энергии, содержащейся в глицеральдегидфосфате, и запасание ее в форме АТФ. Шестая реакция гликолиза (фермент глицеральдегидфосфат-дегидрогеназа) – окисление глицеральдегидфосфата и присоединение к нему фосфорной кислоты приводит к образованию макроэргического соединения 1,3-дифосфоглицериновой кислоты и НАДН. В седьмой реакции (фермент фосфоглицераткиназа) энергия фосфоэфирной связи, заключенная в 1,3-дифосфоглицерате тратится на образование АТФ. Реакция получила дополнительное название – реакция субстратного фосфорилирования, что уточняет источник энергии для получения макроэргической связи в АТФ (от субстрата реакции) в отличие от окислительного фосфорилирования (использование энергии электрохимического градиента ионов водорода на мембране митохондрий). Восьмая реакция – синтезированный в предыдущей реакции 3-фосфоглицерат под влиянием фосфоглицератмутазы изомеризуется в 2-фосфоглицерат. Девятая реакция – фермент енолаза отрывает молекулу воды от 2-фосфоглицериновой кислоты и приводит к образованию макроэргической фосфоэфирной связи в составе фосфоенолпирувата. Десятая реакция гликолиза – еще одна реакция субстратного фосфорилирования – заключается в переносе пируваткиназой макроэргического фосфата с фосфоенолпирувата на АДФ и образовании пировиноградной кислоты. Последняя реакция бескислородного окисления глюкозы, одиннадцатая – образование молочной кислоты из пирувата под действием лактатдегидрогеназы. Важно то, что эта реакция осуществляется только в анаэробных условиях. Эта реакция необходима клетке, так как НАДН, образующийся в 6-й реакции, в отсутствие кислорода не может окисляться в митохондриях. Описание процесса: Анаэробные возможности спортсмена возрастают в процессе адаптации к кратковременным нагрузкам, что наблюдается при статических усилиях и выполнения циклических и ациклических упражнений максимальной и субмаксимальной мощности. В таких условиях ткани снабжаются кислородом недостаточно, формируется состояние, называемое гипоксией, происходит сдвиг кислотно-основного состояния крови в кислую сторону нарушается гомеостаз в тканях. Если такие сдвиги происходят часто и не достигают критических значений, то защитные свойства организма активизируются, увеличивается запас креотинфосфата и миоглобина в мышцах, возрастают буферные свойства крови, увеличивается активность ферментов, участвующих в анаэробных реакциях. При работе максимальной мощности образование энергии происходит в результате распада (АТФ) и (КрФ), возникает так называемый алактатный компонент кислородного долга, т.е. молочная кислота не накапливается. При работе субмаксимальной мощности образование энергии происходит в результате гликотического фосфорилирования с образованием молочной кислоты, образуется лактатный компонент кислородного долга. Алактатная часть может составлять у спортсменов 2-4 л. Она идет на восстановление КрФ, отдавшего свою энергию ресинтезу АТФ, а также на восстановление израсходованных при работе запасов АТФ в мышцах. Лактатная - большая часть кислородного долга - идет на ликвидацию накопившейся при работе в мышцах и крови молочной кислоты, которая в восстановительном периоде частично окисляется, частично используется при образовании запасов углеводов в печени и мышцах. Первая реакция (анаэробная алактатная) - распад особого химического соединения креатинфосфатной кислоты (КрФ), обеспечивающий быстрое восстановление АТФ. Однако запасы КрФ также ограничены и при максимально интенсивной работе быстро (в течение 10 сек) исчерпываются. Вторая реакция (анаэробная лактатная) - восстановление АТФ за счет энергии, образующейся при распаде гликогена. У людей не занимающихся физической нагрузкой кислородный долг не превышает 4-10л и накопление концентрации молочной кислоты составляет не более 10-15ммоль/л, а у спортсменов кислородный долг может достигать до 20-25л и концентрация молочной кислоты 20-25 ммоль/л. При этом, количество молочной кислоты в исходном состоянии составляет не более 1-2 ммоль/л. В процессе распада глюкозы образуется при недостатке кислорода молочная кислота. Накопление молочной кислоты в организме приводит к изменению кислотно-щелочного равновесия (рН). Когда в организме накапливается слишком большое количество кислых продуктов обмена веществ, человек вынужден прекратить работу. Для ликвидации этих продуктов также нужен кислород, ибо они разрушаются путем окисления. Но окисление это может происходить уже после окончания работы, в восстановительный период. Энергетические возможности аденозинтрифосфатной и миокиназной реакции незначительны, биоэнергитические характеристики алактатной системы энергообеспечения определяются в основном креатинофосфокиназным процессом. Мощность этого процесса зависит от скорости распада АТФ, которая определяется активностью миозина. Скорость развертывания 0,5-1 секунды после начала интенсивной работы. Емкость здесь меньше чем у других, потому что она ограничена запасами креатинфосфата в мышцах. При уменьшении скорости креатинфосфокиназной реакции активируется гликолиз, которой сопровождается накоплением молочной кислоты. Это вызывает угнетение активности креатинкиназы и креатинфосфатный процесс к 30 сек практически прекращается Эффективность алактаной системы является наивысшим среди всех метаболических процессов ресинтеза АТФ и достигает 80%. Таким образом, мы можем сказать что алактатный энергообеспечения характерная большой мощности и низкой емкостью, высокой подвижностью и высокой эффективностью. В мышцах при кратковременных нагрузках и высокой интенсивности будет увеличивается содержание продуктов распада АТФ-АДФ, АМФ (нр, лактат). Также неорганического фосфата и креатина образующегося из КрФ, и его произведенного креатинина. Изменения в моче: незначительные биохимические сдвиги в моче, которые наблюдаются после физической работы это появление веществ которые отсутствую у здоровых людей в покое, т.е. это белок и глюкоза. Изменения в крови: данная работа является непродолжительной и занимает 10 секунд, значит изменения в крови буду незначительны. Из изменений мы может только увидеть активизацию креатинфосфатного пути ресинтеза АТФ. Еще до начала физической нагрузки увеличивается концентрация глюкозы в крови, что говорит о увеличенной скорости мобилизации глюкозы в печени. В спринтерском беге на короткие дистанции огромную роль играет скоростно-силовые качества спортсмена. Скоростные возможности или быстрота - это генеральное свойство ЦНС, выявляющееся в полной мере во время двигательной реакции и реализации простейших ненагруженных движений. Индивидуальные характеристики быстроты во всех формах ее проявления обусловлены генетическими факторами, и поэтому возможности ее развития ограничены. Быстрота определяется временем двигательной реакции, скоростью одиночного мышечного сокращения, частотой мышечного сокращения. Скорость - это способность спортсмена совершать максимальное количество двигательных действий в минимальный отрезок времени, а целесообразно координировать свои усилия в зависимости от внешних условий, сопутствующих решению двигательной задачи. Сила- это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счёт мышечных усилий (напряжений). Скоростно-силовые качества спортсмена зависят от морфологических особенностей строения мышечного волокна и процессов энергообеспечения работающих мышц. Алактатная выносливость- это креатинофосфатная выносливость, характеризуется наибольшим временем работы в зоне максимальной мощности 2-3 секунды (не более 10 сек). Для развития скростно-силовых качеств существует и используется два основных методических приема: 1) Метод максимальных усилий 2) Метод повторения упражнений Метод максимальных усилий всегда направлен на развитие максимальной силы. Все упражнения выполняются с предельным усилием и небольшим числом повторений от 4 и до 6 повторений. Отдых при таком методе должен быть не более 1,5-2 минуты. При использовании этого метода, приводит к увеличению в мышцах АТФ-азной активностси миозина. Во время отдыха происходит восстановление креатинафосфата в мышцах, за счет которого обеспечивается выполнение упражнений с максимальной силой. Метод повторных предельных упражнений применяется для усиления синтеза сократительных белков и увеличения мышечной массы. Применяется с отягощениями не более 70% максимальной силы с большими числами повторений до отказа и отдыхом 10-30 секунд. При сопротивлениях, составляющих более 50 % максимальной изометрической силы, кровоток через мышцу резко уменьшается, что сопровождается появлением локальной гипоксии. В этих условиях (при дефиците аэробной энергопродукции) значительно исчерпываются алактатные анаэробные резервы и в мышцах накапливается большое количество свободного креатина, заметно усиливается образование молочной кислоты в результате гликолиза. Из-за дефицита макроэргических соединений при выполнении большого объема работы происходит разрушение мышечных белков и накопление продуктов их распада (низкомолекулярных пептидов, аминокислот и т. п.). Продукты расщепления белков, как и свободный креатин, служат активаторами белкового синтеза в период отдыха после скоростно-силовой работы, когда восстанавливается нормальное снабжение тканей кислородом и усиливается доставка к ним питательных веществ. Накопление молочной кислоты при предельной работе и вызванное этим изменение внутримышечного осмотического давления способствуют задержанию в мышцах межклеточной жидкости, богатой питательными веществами. При систематическом повторении таких тренировок в мышцах существенно увеличивается содержание сократительных белков и возрастает общий объем мышечной массы. Разумное сочетание и последовательность применения обоих методов в процессе тренировки могут обеспечить высокий уровень развития скоростно-силовых качеств спортсмена. Основными факторами, ограничивающими скорость бега на дистанции 200 м и способствующими развитию утомления, являются исчерпание ёмкости креатинфосфокиназной системы, существенное снижение гликогенных резервов мышц, накопление предельных концентраций молочной кислоты (в 25 – 30 раз превышающих уровень покоя), сильное закисление внутренней среды организма (рН артериальной крови может снижаться до 7,0–6,8 несмотря на буферирование производимых молочной кислотой ионов водорода). В мышцах и крови накапливаются также пировиноградная и фосфорная кислоты, креатин и креатинин. Появление большого количества кислых продуктов оказывает воздействие на проницаемость клеточных мембран. Увеличивается выход в кровь белков – альбуминов и глобулинов – и происходит проникновение их в мочу. Содержание белка в моче тем больше, чем тяжелее переносится организмом эта нагрузка субмаксимальной мощности. Закисление в клетках мозга вызывает падение активности ферментов энергетического обмена и усиление образования гамма-аминомасляной кислоты, входящей в состав «фактора торможения», предотвращающего чрезмерное истощение нервных клеток путём развития охранительного торможения в них. Сама гамма-аминомасляная кислота может выступать как тормозной медиатор, конкурирующий с ацетилхолином. Преобладание гликолитического процесса в энергетике бега на 400 м приводит к быстрому снижению углеводных резервов мышц, поскольку гликолиз обладает небольшой эффективностью: в энергию АТФ превращается в нём в 12 раз меньшее количество энергии гликогена, чем в аэробном процессе. Транспорт глюкозы, мобилизованной из печени, кровью не может обеспечить компенсации даже одной десятой части затрат мышечного гликогена, хотя сердце работает с максимальным напряжением, а концентрация глюкозы несколько увеличивается по сравнению с уровнем покоя. По мере пробегания дистанции происходит постепенное снижение скорости гликолитического энергообразования не только из-за исчерпания мышечного гликогена, но и из-за падения активности ключевого фермента гликолиза – фосфофруктокиназы. Адаптивно-компенсаторные механизмы развиваются вследствие того, что организм находится в критическом положении при выполнении данной физ нагрузки. При гипоксии (нехватке О2 в крови) будут проявляться следующие механизмы: 1. Дыхательные (гипервентиляция). 2. Гемодинамические (тахикардия, увеличение обьема, скорости кровотока, ударного централизация кровообращения). 3. Гематогенные (эритроцитоз, 1 сродства Нb к 02, сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина вправо). 4. Тканевые (активация активности дыхательных ферментов, увеличение сопряжения окисления и фосфорилирования). |