Архитектурные памятники и памятники материальной культуры саков, массагетов, сарматов, гуннов.. Памятники. Архитектурные памятники и памятники материальной культуры саков, массагетов, сарматов, гуннов

Скачать 1.63 Mb. Скачать 1.63 Mb.

|

|

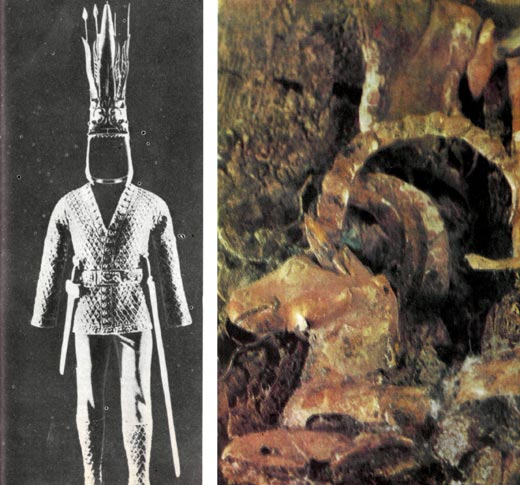

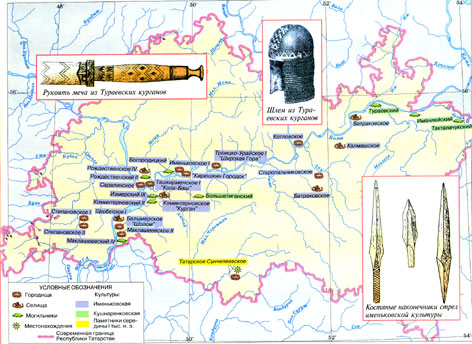

Архитектурные памятники и памятники материальной культуры саков, массагетов, сарматов, гуннов. Саки В первом тысячилетии до нашей эры приемниками андроновцев на территории Казахстана стали саки. Это были кочевые племена, саками их называли древние персы, китайцы называли сэ, а греки - скифами. Но не все саки были кочевниками, среди них многие вели оседлый образ жизни и занимались земледелием. Саки были прекрасными наездниками. Они первыми в мире научились стрелять из лука на полном скаку. В 5-3 веках до нашей эры саки создали на территории Казахстана свое первое государство, центр которого находился на территории Жетысу - Семиречья. Цари саков одновременно выполняли и роли верховных жрецов. Саки имели свою неповторимую культуру, письменность, мифологические сказания. Выдающееся ювелирное мастерство саков вошло в мировую сокровищницу под условным названием "искусство звериного стиля".  Царские курганы Шиликтинской долины до начала раскопок  Царские курганы Шиликтинской долины в процессе раскопок Находки при раскопках Шиликтинского кургана     Бесшатырский курган Они встречаются на берегах рек Талас, Чу, Или, в Кыргыстане, на склонах Илийского и Джунгарского Алатау, в Кегенских и Нарынкольских предгорьях. Одним из замечательных памятников древней жытсуйских саков является найденный в Иссыкском кургане, в 50 км от Алматы, «Золотой человек».  Этот курган был раскопан в 1969 – 1970гг. Предположительно, здесь захоронен сакский царевич. По предположению ученых ему было примерно 17-18 лет. По древним сакским обычаям умерший был одет в лучшую одежду, полностью экипирован оружием. В захоронении было свыше 4000 различных золотых красиво выполненных пластин, застежек и украшений. Ювелирное искусство у саков было высоко развито. Древним мастерам было известно литье расплавленного золота в формы. Гребни с изображением голов животных, серьги, перстни, браслеты, застежки с оправленными в них драгоценными камнями украшали одежду сакских женщин. Широко практиковалось у саков обертывание деревянных изделий и украшений в золотую оболочку. Вместе с резьбой по дереву, ювелиры искусно изготовляли из обработанной кости застежки, накладки, пуговицы и другие предметы быта.     Гунны АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ I тыс. н.э. В середине 1 тыс. до н.э. на территории Нижнего Прикамья полностью перекраивается этническая карта. Бурные события эпохи “Великого переселения народов”, начатые движением гуннов, изменили обстановку в более северных регионах. Отошли в глухие лесные районы Волго-Вятского междуречья племена азелинской культуры. На нижней Каме появляется новое население. Наиболее ярким памятником пришлых воинственных племен являются Тураевские курганы V в. н. э. вблизи г. Менделеевска на р. Каме. Под ними в глубоких ямах были погребены мужчины-воины с богатыми наборами оружия (мечи, кольчуги, шлемы, копья, стрелы). К этому же времени относятся находки гуннских котлов в районе с. Татарское Сунчелеево в Аксубаевском районе и многие другие интересные находки. Примерно в те же годы на широкой территории Среднего Поволжья и Приуралья расселяются племена именьковской культуры, названной по первому наиболее изученному городищу у с. Именьково Лаишевского района. Дата культуры – IV–VII вв. н. э. На территории Татарстана зафиксированы сотни именьковских селищ и городищ. Поселения располагались группами, включающими до десятка памятников. При раскопках поселений зафиксированы остатки жилищ – землянок и полуземлянок, ям – хранилищ для продуктов питания, горнов (долмниц) для выплавки железа, мастерских для отливки украшений и принадлежностей костюмов из цветных металлов. Основным занятием племен именьковской культуры было пашенное земледелие с использованием плугов с железными наконечниками. На второе место можно поставить скотоводство (разведение лошадей, крупного рогатого скота, свиней, мелкого рогатого скота). На отдельных поселениях найдены кости верблюда, приведенного, по-видимому, с караванами с южных территорий. Имели место также охота и рыбная ловля. Основной погребальный обряд именьковских племен – трупосожжение. Остатки кремации ссыпали в небольшие ямы. Вместе с пережженными костями в могилы ставились глиняные сосуды, наполненные пищей. Во второй половине VI в. н. э. из Приуралья на территорию Нижнего Прикамья проникают полукочевые племена, оставившие памятники кушнаренковской культуры.  Археологические памятники I тыс. н.э.  Бронзовые гуннские котлы из деревни Татарское Сунчелеево Бронзовые гуннские котлы из деревни Татарское Сунчелеево Захоронения Гуннского вождя близ Актобе  Золотое украшение гуннов найденное на территории Монголии Сарматы Археологические памятники оставшиеся после сарматов, свидетельствуют о былом величии этого народа. Одним из незаслуженно забытых древних народов, несомненно, являются сарматы, в более позднем времени именуемые аланами.      |