Билет 1 1

Скачать 1.82 Mb. Скачать 1.82 Mb.

|

|

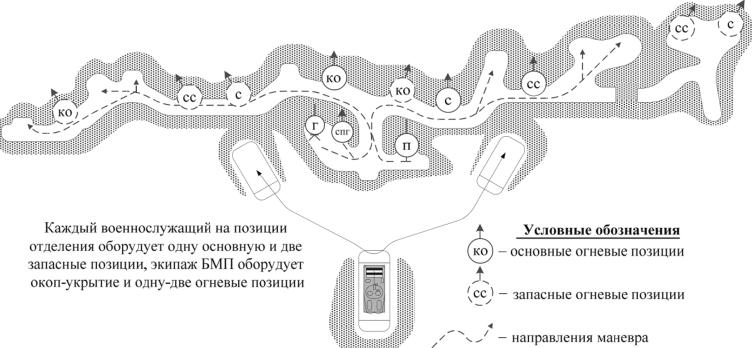

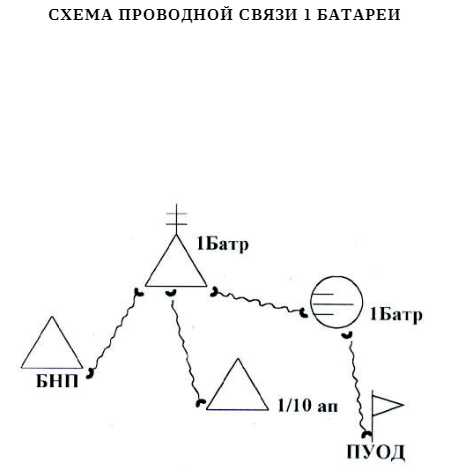

Равнинная местность характеризуется небольшими (до 25 м) относительными превышениями и сравнительно малой (до 2°) крутизной скатов. Абсолютные высоты обычно небольшие (до 300 м). Тактические свойства равнинной местности зависят главным образом от почвенно-растительного покрова и от степени пересеченности. Холмистая местность характеризуется волнистым характером земной поверхности, образующей неровности (холмы) с абсолютными высотами до 500 м, относительными превышениями 25 - 200 м и преобладающей крутизной 2-3°. Холмистая местность обеспечивает скрытое от наземного наблюдения противника передвижение и развертывание войск, облегчает выбор мест для огневых позиций ракетных войск и артиллерии, обеспечивает хорошие условия для сосредоточения войск и боевой техники. В целом она благоприятна как для наступления, так и для обороны. Горная местность представляет собой участки земной поверхности, значительно приподнятые над окружающей местностью (имеющей абсолютные высоты 500 м и более). Боевые действия в горной местности рассматриваются, как действия в особых условиях. Войскам часто приходится использовать горные проходы, затрудняется наблюдение и ведение огня, ориентирование и целеуказания, в то же время она способствует скрытности расположения и передвижения войск, облегчает устройство засад и инженерных заграждений, организацию маскировки. Гора представляет собой возвышенность формой, напоминающей конус. Гора имеет вершину, от которой рельеф понижается к основанию подошве. Хребет представляет собой вытянутую в одном направлении возвышенность. Хребет имеет линию водораздела - линию соединению противоположных скатов хребта. Котловина представляет собой замкнутую впадину. Котловина имеет форму рельефа, противоположную горе. Котловина имеет самую низкую точку - дно. На дне часто возникают озера и болота. Лощина представляет собой форму рельефа, противоположную хребту - углубление, вытянутое в одном направлении. Как правило лощины покрыты дерном, кустарником. Седловина представляет собой понижение между двумя вершинами. В горах через хребты по седловинам проходят тропы, именуемые еще перевалами. БИЛЕТ №18 17. Марш и условия его совершения. Марш - организованное передвижение войск в колоннах по дорогам и колонным путям с целью выхода в назначенный район. Условия - он может совершаться в предвидении встречи с противником или вне угрозы столкновения с ним. А по направлению движения - к фронту вдоль фронта или от фронта в тыл. Во всех случаях марш совершается скрыто, как правило, ночью или в других условиях ограниченной видимости, а в боевой обстановке и в глубоком тылу своих войск - и днем. Марш в предвидении встречи с противником совершается главным (образом в районах боевых действий, при выдвижении соединений частей, подразделений из мест постоянной дислокации или районов сбора по тревоге к государственной границе, при выдвижении её из состава резервов (вторых эшелонов) объединений для ввода в бой или переносе усилий войск на новое направление, а также на последнем суточном переходе марша на большое расстояние. Марш вне угрозы столкновения с наземным противником бывают обычно в тылу своих войск при выдвижении соединений, частей, подразделений из глубины страны в район боевых действий и реже - при проведении межфронтовых перегруппировок. В основном они характеризуются большой протяженностью (три суточных перехода и более) и обычно называются маршами на большое расстояние. 45. Измерение углов на местности. Измерение углов полевым биноклем. В Поле зрения бинокля имеются две взаимно-перпендикулярные угломерные шкалы для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Величина (цена) одного большого деления соответствует 0-10, а малого 0-05. Для измерения угла между двумя направлениями надо, глядя в бинокль, совместить какой - либо штрих угломерной шкалы с одним из этих направлений и подсчитать число делений до второго направления. Умножив затем, этот отсчет на цену деления, получим величину измеряемого угла в тысячных. Приборы наблюдения и прицеливания имеют шкалы, подобные шкалам бинокля, поэтому углы с помощью этих приборов измеряют так же, как и с помощью бинокля. Измерение угла с помощью компаса. Вначале мушку визирного устройства компаса устанавливают на нулевой отсчет шкалы. Затем поворотом компаса в горизонтальной плоскости совмещают через целик и мушку линию визирования с направлением на левый предмет (цель). После этого, не меняя положения компаса, визирное устройство переводят в направление на правый местный предмет (цель) и снимают по шкале отсчет, который будет соответствовать значению измеряемого угла в градусах. При измерении угла в тысячных линию визирования совмещают вначале с направлением направый предмет, т.к. счет тысячных возрастает против хода часовой стрелки. Измерение углов с помощью линейки. При отсутствии бинокля можно измерять углы обычной линейкой с миллиметровыми делениями. Если такую линейку держать перед собой на расстоянии 50 см от глаза, то одно её деление (I мм) будет соответствовать 0-02. Точность измерения углов этим способом зависит от навыка в вынесении линейки точно на 50 см от глаза. Измерение углов подручными предметами. Вместо линейки с делениями можно использовать палец, ладонь или любой подручный небольшой предмет (спичечную коробку, карандаш), размер которого в миллиметрах, а, следовательно, и в тысячных известен. Для измерения угла, такая мерка также выносится на расстояние 50 см от глаза и по ней путем сравнения определяется искомая величина угла. Наиболее удобным способом для измерения углов на местности служат пальцы вытянутой руки. Отработку приемов измерения углов с помощью пальцев полезно начать показом на местности угла, равного одному большому делению (1-00 = 6°). Такой угол, ограниченный двумя ориентирами, должен быть намечен на местности во время рекогносцировки участка. Курсанты, вытягивая руку в направлении ориентиров, указанных преподавателем, убеждаются, что угол в 1-00 соответствует углу визирования на три сомкнутых пальца: указательный, средний и безымянный. Следовательно, можно считать, что каждый из этих трех пальцев на вытянутой руке составит угол, равный примерно 0-33 (2º), соответственно большой палец 0-40, а мизинец 0-20. Для измерения больших углов можно рекомендовать угол, равный 2-50, составляемый лучами зрения, проходящими от большого до указательного пальцев, раздвинутых под прямым углом. БИЛЕТ №19 19. Действия расчета на привалах, по сигналам оповещения и при встрече с противником. При встрече с группами противника и нападении его из засады л/с занимает огневые позиции на прилегающей местности, открывает плотный огонь по обнаруженным целям противника и наиболее вероятным местам их расположения, смелыми, решительными действиями отражает нападение, при возможности переходит в атаку. Если на помощь подходят другие подразделения, то подразделение, подвергшееся нападению, не должно позволить противнику выйти из боя и совершить отход. На привалах механик-водитель (водитель) останавливает БМП (БТР) на правой обочине дороги не ближе 10 м от впереди стоящей машины или на дистанции, установленной командиром взвода. По команде командира отделения личный состав выходит из БМП (БТР) и располагается для отдыха справа от дороги. Наблюдатель и дежурный пулеметчик остаются в БМП (БТР). Механик-водитель (водитель) производит контрольный осмотр машины и при необходимости совместно с назначенными ему в помощь солдатами устраняет выявленные неисправности. 46. Порядок измерения расстояний на местности. Глазомер.  Глазомерно расстояние определяют путем сравнения с известным на местности отрезком. На точность глазомерного определения расстояния оказывают влияние освещенность, размеры объекта, его контраст с окружающим фоном, прозрачность атмосферы и другие факторы. Расстояния кажутся меньшими, чем в действительности, при наблюдении через водные пространства, лощины и долины, при наблюдении крупных и отдельно расположенных объектов. И наоборот, расстояния кажутся большими, чем в действительности, при наблюдении в сумерках, против света, в туман, при пасмурной и дождливой погоде. Все эти особенности следует учитывать при глазомерном определении расстояний. Глазомерно расстояние определяют путем сравнения с известным на местности отрезком. На точность глазомерного определения расстояния оказывают влияние освещенность, размеры объекта, его контраст с окружающим фоном, прозрачность атмосферы и другие факторы. Расстояния кажутся меньшими, чем в действительности, при наблюдении через водные пространства, лощины и долины, при наблюдении крупных и отдельно расположенных объектов. И наоборот, расстояния кажутся большими, чем в действительности, при наблюдении в сумерках, против света, в туман, при пасмурной и дождливой погоде. Все эти особенности следует учитывать при глазомерном определении расстояний.Точность глазомерного определения расстояний зависит также от натренированности наблюдателя. Опытным наблюдателем расстояния до 1000 м могут быть определены глазомерно с ошибкой 10—15%. При определении расстояния более 1000 м ошибки могут достигать 30%, а при недостаточной опытности наблюдателя 50%. По измеренным угловым размерам предметов. Основано на зависимости между угловыми и линейными величинами. Угловые размеры предметов измеряют в тысячных с помощью бинокля, приборов наблюдения и прицеливания. Расстояние до предметов в метрах определяют по формуле Д = В:У х 1000 где В — высота (ширина) предмета в метрах У — угловая величина предмета в тысячных. Например, угловой размер наблюдаемого в бинокль ориентира (отдельное дерево), высот которого 12 м, равен трем малым делениям сетки бинокля (0-15), следовательно, расстояние до ориентира. Д = 12:15х100 = 800 м. Измерение расстояний шагами. В боевой обстановке этот способ по сравнению с другими имеет более ограниченное применение. В подразделениях он используется, если позволяет обстановка, главным образом при составлении графических документов, а также для контрольных промеров, особенно выполняемых в учебных целях. При измерении расстояний шаги считаются парами (обычно под левую ногу). После каждой сотни пар шагов счет начинается снова. Принимая среднюю длину шага за 0,75 м, а пару шагов за 1,5 м, можно приближенно считать, что расстояние в метрах равно числу пар шагов, увеличенному в 1,5раза. Ошибки определения расстояний шагами при ровном хорошо выверенном шаге в среднем достигают 2—4% измеренного расстояния. По времени движения Этот способ полезно применять в пути для приближенной контрольной оценки пройденного расстояния, например, при передвижении на лыжах, ночью, в условиях плохой видимости и т. п По звуку и вспышке выстрела. Этот способ позволяет быстро определять расстояния до стреляющих орудий, минометов и других целей, обнаруживающих себя в момент выстрела или взрыва вспышкой и образованием дымовых колец. Для приближенного определения расстояний можно считать, что скорость распространения звука в воздухе примерно равна 330 м/сек, т. е. округленно 1 км в 3 сек. Свет же распространяется почти мгновенно. Формула: Д= S:3. Если, например, звук был услышан через 6 секунд после вспышки, то Д = 6:3= 2 км. БИЛЕТ №20 20. Действия расчета при занятии, инженерном оборудовании и маскировке огневой позиции. Орудия (минометы, боевые машины) батареи занимают огневую позицию, применяясь к местности с соблюдением мер маскировки. Выезд на закрытую огневую позицию производится в походном строю поорудийно по возможности с одного из флангов; при невозможности выезда с фланга выезжают на огневую позицию с фронта или с тыла. При этом номера расчета выполняют следующие работы: приводят орудие (миномет, боевую машину) в боевое положение; придают основному орудию (миномету, боевой машине) основное направление стрельбы; строят параллельный веер и определяют наименьшие прицелы; определяют угломеры по основной, запасной и ночной точкам наводки, а также углы между ними; осматривают материальную часть, боеприпасы и готовят их к стрельбе; выверяют прицельные приспособления и оборудуют огневую позицию в инженерном отношении. Командир орудия обязан: -поддерживать постоянную связь со старшим офицером батареи или с командиром батареи и строго выполнять полученные команды; -поддерживать постоянную связь с расчетом, руководить его действиями и контролировать их; -вести наблюдение за местностью и давать целеуказания наводчику при стрельбе прямой наводкой; -определить вид снаряда, установку взрывателя и прицела; -наблюдать за стрельбой и корректировать ее; -вести запись стрельбы и учет расхода боеприпасов; -проверять установки на прицельных приспособлениях; -соблюдать и контролировать соблюдение всеми членами расчета требований мер безопасности; 47. Определение сторон горизонта различными способами. Определение сторон горизонта различными способами. Направления на стороны горизонта определяют чаще всего по магнитному компасу, небесным светилам и по некоторым признакам местных предметов. При ориентировании на местности наиболее широко применяются компас Андрианова и артиллерийский компас (АК). Определение направлений на стороны горизонта по компасу. Указатель отсчета у мушки визирного устройства устанавливают на нулевое деление шкалы, а компас - в горизонтальное положение. Затем отпускают тормоз магнитной стрелки и поворачивают компас так, чтобы северный её конец совпал с нулевым отсчетом. После этого, не меняя положения компаса, визированием через целик и мушку замечают на линии визирования удаленный ориентир, который и используют для указания направления на север. Направления на стороны горизонта взаимосвязаны между собой, и, если известно хотя бы одно из них, можно определить остальные, в противоположном направлении по отношении к северу будет юг, справа - восток, а слева - запад. Определение направлений на стороны горизонта по небесным светилам. При отсутствии компаса или в районах магнитных аномалий направления на стороны горизонта определяют по небесным светилам; днем по солнцу, а ночью по полярной звезде или Луне. Для более точного определения сторон горизонта по Солнцу используют наручные часы. В горизонтальном положении их устанавливают так, чтобы часовая стрелка была направлена на Солнце. Угол между часовой стрелкой и направлением на цифру 1 (по летнему времени на цифру 2) на циферблате делят пополам биссектрисой, которая указывает направление на юг. До полудня надо делить пополам тот угол, который стрелка должна пройти до 13(14) ч, а после полудня тот угол, который она прошла после 13(14) ч. Определение направлений на стороны горизонта по признакам местных предметов. Если нет компаса и не видно небесных светил, то направления на стороны горизонта могут быть определены по признакам местных предметов -мох и лишайник покрывают стволы деревьев, камни и пни с северной стороны. Если мох растет по всему стволу дерева, то на северной стороне, особенно у корней его больше; -кора деревьев с северной стороны обычно грубее и темнее, чем с южной, особенно это характерно для березы; -ягоды и фрукты раньше приобретают окраску зрелости с южной стороны; -муравейники, как правило, находятся к югу от ближайших деревьев и пней, южная сторона муравейника более пологая; чем северная; -на южных склонах весной снег тает быстрее, чем на северных; в результате подтаивания на снегу образуются зазубрины – “шипы”, направленные на юг; -летом почва около больших камней, строений, деревьев и кустов более сухая с южной стороны, что можно определить на ощупь; БИЛЕТ №21 21. Современный общевойсковой бой и его характерные черты. Современный бой — основная форма тактических действий войск авиации и флота, организованное вооруженное столкновение соединений, частей и подразделений воюющих сторон, представляющее собой согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и маневр в целях уничтожения (разгрома) противника и выполнения других тактических задач в определенном районе в течение короткого времени. Современный бой по своему характеру является общевойсковым. Он ведется объединенными усилиями всех участвующих в нем войск. Современный общевойсковой бой характеризуется, решительностью, высокой маневренностью, напряженностью и скоротечностью, быстрыми и резкими изменениями обстановки и разнообразием применяемых способов его ведения. 48. Перечислить перечень работ по инженерному оборудованию закрытой огневой позиции батареи. Инженерное оборудование закрытой огневой позиции батареи включает: отрывку окопов для орудий; устройство открытых сооружений для пункта управления (машины) старшего офицера батареи, машины командира огневого взвода и погребков для боеприпасов; оборудование укрытий для защиты личного состава и боевой техники, а также открытых сооружений для наблюдательных постов и окопов для самообороны. Интервалы между окопами для орудий (минометов) на ОП могут быть 20—40 м, между боевыми машинами реактивной артиллерии — 50—100 м. При инженерном оборудовании огневой позиции орудия устраивают орудийный окоп или открытую площадку, ровики с нишами для боеприпасов, укрытие для расчета (перекрытую щель или блиндаж), один - два погребка и ход сообщения. Орудийный окоп должен иметь въездную и выездную аппарели, брустверы и водосборный колодец. На закрытой огневой позиции для стрельбы прямой наводкой в непосредственной близости от орудийных окопов расчищаются площадки. Отдельные танкодоступные участки прикрываются минными полями. Порядок выполнения работ зависит от условий местности, обстановки, наличия времени и определяется командиром батареи (взвода). Инженерное оборудование не должно задерживать подготовку орудий к открытию огня, поэтому в первую очередь необходимо устраивать те сооружения, которые обеспечат своевременную готовность к открытию огня и защиту от средств поражения противника. Работы по оборудованию огневой позиции для орудия ведут, как правило, в такой последовательности: расчищают сектор обзора и обстрела (удаляют кустарник и деревья, которые могут вызвать преждевременный разрыв снарядов или мин); отрывают окоп для орудия, подсошниковые борозды и надежно укрепляют в них брусья; для минометов оборудуют ровики под плиту и борозды под сошники двуноги-лафета, а также расчищают горизонтальную площадку под двуногу-лафет; подкладывают под колеса маты или укрепляют грунт подручным материалом; отрывают щели для личного состава и погребки для боеприпасов. Последовательность дальнейшего оборудования огневой позиции указывает старший офицер батареи в зависимости от обстановки. БИЛЕТ №22 22. Виды тактических действий. Определение наступления, цели, виды наступления и характерные черты каждого вида. Наступление — основной вид военных (боевых) действий, основанный на атакующих действиях, в форме боёв, операций и сражений формирований вооружённых сил того или иного государства или союза государств. Наступление ведется, в целях разгрома (уничтожения) противника и овладения важными районами (рубежами, объектами) местности, оно заключается в поражении противника всеми имеющимися средствами, решительной атаке, захвате вооружения, техники и намеченных районов (рубежей) местности. Наступление может вестись на обороняющегося, наступающего или отходящего противника. Наступление на обороняющегося противника — основная разновидность наступательного боя. В нем проводятся: огневое поражение противника, применение воздушных десантов, прорыв оборонительных позиций, развитие успеха в глубину или в стороны флангов, окружение противника, расчленение его боевого порядка и уничтожение противника по частям. Наступление на наступающего противника ведется путем встречного боя. Встречный бой возникает, когда обе стороны стремятся решить поставленные задачи наступлением. Наступление на отходящего противника осуществляется главным образом путем его преследования. Наступление характеризуется особо напряженной борьбой за захват и удержание господства в воздухе, огневого превосходства и может вестись в предельно сложной, динамичной, быстро меняющейся обстановке, как правило, при равном соотношении сил и средств. 52. Минно-взрывные заграждения. Виды и порядок установки мин и минных полей. Демаскирующие признаки мин и минных полей. Инженерные заграждения подразделяются: - минно-взрывные; - невзрывные; - комбинированные. По способу приведения в действие: управляемое неуправляемые. Минно-взрывные заграждения составляют основу инженерных заграждений и устанавливаются в виде минных полей, групп очагов мин и отдельных мин. Инженерные заграждения, в том числе устанавливаемые системами дистанционного минирования, наступающие войска обходят, а при невозможности обхода преодолевают их с помощью штатных средств траления или по проделанным проходам (переходам). Количество проходов, способ и время их проделывания определяет общевойсковой командир. Проходы в своих заграждениях проделывают до начала наступления, а в заграждениях противника - в ходе наступления. Ширину проходов в минных полях противника, расположенных в глубине обороны, принимают не менее 4 м, а расположенных перед передним краем обороны не менее 6-8 м. В состав группы разминирования выделяют одно-два отделения, обученных приемам разминирования и оснащенных средствами поиска мин и их уничтожения. Каждое отделение должно иметь две-три кошки с веревками, пять-семь захватных ложек, один-два сачка для сбора противопехотных мин, две катушки с черно-белой лентой, восемь-десять флажков для обозначения. Личный состав оснащается индивидуальными средствами и приспособлениями. БИЛЕТ №23 23. Боевой порядок МСО в наступлении в пешем порядке и на БМП. Боевая задача МСО в наступлении. Боевой порядок при наступлении в пешем варианте состоит из боевой цепи с интервалами между солдатами 6 – 8 м (8 – 10 шагов) и БМП (БТР), следующей за боевой цепью на дистанции до 25 м. МСО в наступлении указываются объект атаки и направление дальнейшего наступления. Объектом атаки может быть противник в окопах опорного пункта, а также отдельно расположенные на направлении наступления позиции орудий, пулемётов и других огневых средств противника. Задача этого вида боя – разрушить оборонительные сооружения противника, его наблюдательные и управленческие пункты и захватить вражескую территорию, расширив оборонные рубежи. Атакуя, военнослужащие мотострелкового отделения уничтожают живую силу противника, захватывают или приводят в негодность его вооружение. Мотострелковое отделение при действии в пешем порядке наступает на фронте до 50 м, интервал между отделениями - до 50м. Для удобства ведения огня и лучшего применения к местности солдаты в цепи могут выдвигаться несколько вперед или в сторону, не нарушая общего направления наступления цепи и не мешая действиям соседей. После спешивания личного состава в БМП остаётся наводчик-оператор, механик-водитель, которые огнём вооружения БМП поддерживают бой отделения. 53. Объяснить понятия: скрытие, имитация, демонстративные действия. Скрытие-устранение или ослабление демаскирующих признаков расположения и деятельности войск (сил), а также различных объектов. Достигается соблюдением маскировочной дисциплины и требований скрытого управления войсками, бдительностью личного состава, рассредоточением войск (сил) и объектов тыла, сменой районов их расположения, умелым использованием местности, маскировочных средств и др. Имитация-способ маскировки, осуществляемый с помощью имитационных средств в сочетании с другими её способами; воспроизведение с помощью имитационных средств внешней картины современного боя на тактических занятиях, учениях н манёврах. Демонстративные действия- военные н другие действия войск (сил), имеющие целью ввести противника в заблуждение о характере предстоящих боевых действий, направлении главного удара (районе сосредоточения основных усилий) и отвлечь его силы иа ложное направление. Проводятся в комплексе с мероприятиями по скрытию, имитации и дезинформации. БИЛЕТ №24 24. Боевой порядок мотострелкового отделения в обороне. Боевая задача МСО в обороне. Мсо в обороне, как правило, действует в составе взвода, а также может назначаться в огневую засаду. БМП без десанта может выделяться для действий в огневой засаде, в качестве кочующего огневого средства, в состав группы боевых машин взвода или БнГ батальона (роты). Мсо обороняет боевую позицию до 100 м по фронту. Построение обороны мсо включает боевой порядок, боевую позицию и систему огня. Б  оевая позиция мсо состоит из основных и запасных (временных) огневых позиций БМП, пулемета, гранатомета и мест для стрельбы стрелков, позволяющих совместно с соседними отделениями уничтожать противника огнем перед фронтом и на флангах опорного пункта взвода. Расстояние между основной и запасной огневыми позициями пулемета и гранатомета (местами для стрельбы стрелков) должно быть не менее 5 м. На боевой позиции отделения могут располагаться огневые средства старших начальников. оевая позиция мсо состоит из основных и запасных (временных) огневых позиций БМП, пулемета, гранатомета и мест для стрельбы стрелков, позволяющих совместно с соседними отделениями уничтожать противника огнем перед фронтом и на флангах опорного пункта взвода. Расстояние между основной и запасной огневыми позициями пулемета и гранатомета (местами для стрельбы стрелков) должно быть не менее 5 м. На боевой позиции отделения могут располагаться огневые средства старших начальников.Обнаружив переход противника в атаку, по команде командира (сигналу наблюдателя) отделение немедленно изготавливается к бою. Огонь по противнику открывается с приближением его на дальность действительного огня оружия отделения. После производства двух-трех очередей (выстрела из гранатомета) огневые позиции меняются. После отражения атаки противника командир отделения обязан: проверить состояние личного состава и оружия отделения; организовать оказание помощи раненым; пополнить запас ракет и боеприпасов и подготовить отделение к отражению повторных атак; принять меры к восстановлению позиции отделения; доложить командиру взвода о результатах боя. 54. Ядерное оружие и его поражающие факторы. Ядерное оружие – оружие, действие которого основано на энергии, освобождаемой при ядерной реакции. Имеет следующие поражающие факторы: 1.Световое излучение - поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи. 2. Радиация - поток гамма-лучей и нейтронов, излучаемых из зоны ядерного взрыва. Время ее действия составляет 10-15 с, дальность — 2-3 км от центра взрыва. 3. Ударная волна - область резко сжатого воздуха, распространяющаяся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. 4. Электромагнитный импульс - совокупность электрических и магнитных полей, возникающих в результате ионизации атомов среды под воздействием гамма-излучения. Продолжительность его действия составляет несколько миллисекунд. 5. Радиоактивное заражение местности. 6. Сейсмовзрывные волны в грунте – колебания тектонических плит, природные катаклизмы и т.д. БИЛЕТ №25 25. Цель и задачи разведки. Требования, предъявляемые к разведке. Цель-своевременного добывания полных, достоверных и точных сведений о противнике, местности, погоде и районе предстоящих действий, необходимых командиру для принятия решения и для управления войсками в бою. при разведке противника – определение его боевого состава, положения, объектов (целей) для поражения и мест их расположения; при разведке местности – влияния местности на действия подразделений; определение особенностей рельефа, наличия естественных и искусственных препятствий, состояния грунта, дорог, источников воды; Основными требованиями, предъявляемыми к разведке, являются: целеустремленность, непрерывность, активность, своевременность и оперативность, скрытность, достоверность и точность определения местоположения (координат) разведываемых объектов (целей). Добытые сведения должны быть достоверны и своевременны, а доклады о результатах разведки – краткими и ясными. 55.Химическое, бактериологическое (биологическое) оружие и его характеристики. Химическое оружие – один из видов оружия массового поражения (ОМП), поражающее действие, которого основано на боевых токсичных веществах (ОВ). Признаками применения противником химического оружия являются: слабый, глухой звук разрывов боеприпасов на земле и в воздухе и появление в местах разрывов дыма, который быстро рассеивается; темные полосы, которые тянутся за самолетом, оседая на землю; маслянистые пятна на листьях, грунте, зданиях, а также возле воронок разорвавшихся бомб и снарядов, изменение естественной окраски растительности; люди при этом ощущают раздражение носоглотки, глаз, сужение зрачков, ощущение тяжести в груди. Классификация по физиологическому действию на организм: - Нервно-паралетическое; - кожно-нарывные; - общеядовитые; - удущающие; - психохимическое; По тактическому назначению: - смертельные; - временно выводящие живую силу из строя; - раздражающие; - учебное. - раздражающие. Биологическое оружие – оружие, поражающее действие которого основано на болезнетворных микробах, токсинах. Биологическое оружие способно вызывать на обширных территориях массовые опасные заболевания людей и животных, оно оказывает поражающее воздействие в течение длительного времени. Делится на смертельное и временно выводящее живую силу из строя. БИЛЕТ №26 26. Способы ведения разведки. Обязанности командира отделения по подготовке отделения для действий в разведке. Способ разведки – это прием (метод) действий сил и средств разведки в добывания разведывательных сведений. Основными способами ведения войсковой разведки являются: - наблюдение; - подслушивание; - поиск; - разведывательная засада; - дозор. Обязанности командира разведывательного отделения — организовать и провести подготовку отделения к действиям в разведке, поддерживать его в постоянной боевой готовности; своевременно определить задачи личному составу и отдать боевой приказ, уверенно командовать отделением, умело применять маневр, осуществлять непрерывное взаимодействие с соседями; эффективно применять технические средства разведки, организовать в отделении круговое наблюдение, лично наблюдать за противником; 56. Зажигательное оружие и способы защиты от него. Зажигательное оружие (ЗО) — оружие, поражающее действие которого основано на использовании боевых зажигательных веществ. Зажигательное оружие применяется для поражения личного состава (расположенного открыто и в укрытиях), уничтожения техники, материальных средств, строений, посевов и лесных массивов, а также для создания пожаров в районе боевых действий. Основным поражающим фактором зажигательного оружия является выделение тепловой энергии и токсичных для человека продуктов горения. Для защиты личного состава от поражающего действия зажигательного оружия используются: 1. закрытые фортификационные сооружения (блиндажи, убежища и т. д.); 2. танки, БМП, бронетранспортеры, крытые специальные и транспортные автомобили; 3. средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 4. летнее и зимнее обмундирование, полушубки, ватные куртки, плащ-палатки и плащ-накидки; 5. естественные укрытия: овраги, канавы, ямы, подземные выработки, пещеры, каменные здания, заборы, навесы; 6. различные местные материалы (деревянные щиты, настил, маты из зеленых ветвей и травы). БИЛЕТ №27 25. Цель и задачи разведки. Требования, предъявляемые к разведке. Цель-своевременного добывания полных, достоверных и точных сведений о противнике, местности, погоде и районе предстоящих действий, необходимых командиру для принятия решения и для управления войсками в бою. при разведке противника – определение его боевого состава, положения, объектов (целей) для поражения и мест их расположения; при разведке местности – влияния местности на действия подразделений; определение особенностей рельефа, наличия естественных и искусственных препятствий, состояния грунта, дорог, источников воды; Основными требованиями, предъявляемыми к разведке, являются: целеустремленность, непрерывность, активность, своевременность и оперативность, скрытность, достоверность и точность определения местоположения (координат) разведываемых объектов (целей). Добытые сведения должны быть достоверны и своевременны, а доклады о результатах разведки – краткими и ясными. 57. Организация радио связи в артиллерийской батарее. (Вычертить схему). К  омандир батареи должен иметь связь: омандир батареи должен иметь связь:- с командиром дивизиона; - со старшим офицером батареи; - с передовым (боковым) наблюдательным пунктом; - с командиром общевойскового подразделения - с командиром подразделения артиллерийской разведки, обслуживающего стрельбу батареи; Радионаправление - способ организации радиосвязи между двумя пунктами, при котором на каждом из них выделяется радиостанция. Радиосеть - способ организации радиосвязи между несколькими пунктами. В целях устойчивого управления, старший офицер батареи должен иметь связь с пунктом управления огнём дивизиона (начальником штаба) наименее, чем по двум каналам (как правило один канал по радио, другой по проводам). Для самостоятельного выполнения огневых задач батареей создается радионаправление командира батареи. В это радионаправление включается радиостанции на КНП и на ОП. Проводная связь командира батареи с командиром дивизиона устанавливается по направлениям силами и средствами дивизиона. Проводная связь командира батареи с ПНП (БНП) устанавливается по направлению силами и средствами батареи. Проводная связь командира батареи с ОП устанавливается по направлению силами батареи. Связь командира батареи с командиром общевойскового подразделения, которому батарея придана или которое поддерживает, осуществляется, как правило, личным общением. При раздельном расположении связь осуществляется: - по радио (путем взаимного вхождения в радиосеть командира общевойскового подразделения); - по проводам (путем прокладки линии связи на КНП командира общевойскового подразделения силами и средствами батареи). 17ПРАКТ. Подготовить радиостанцию Р-159 к работе. БИЛЕТ №28 28. Организация, вооружение, боевые возможности мотопехотной роты армии США (Германии). |