Шпаргалки по билетам электроника. Билеты по электронике. Билет 5 Контактные явления в проводниках. Стабилитроны, вах и основные параметры. Стабилизаторы напряжения

Скачать 1.5 Mb. Скачать 1.5 Mb.

|

|

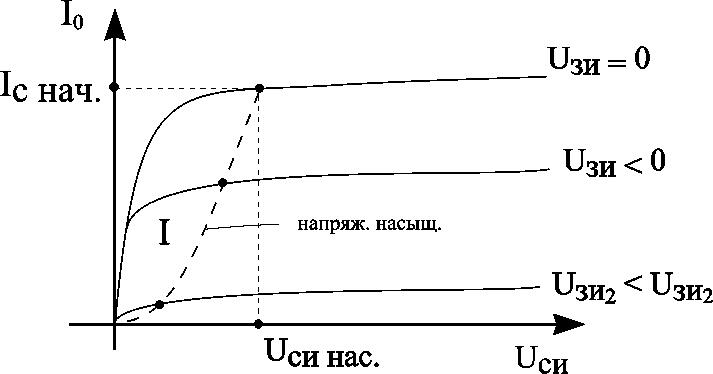

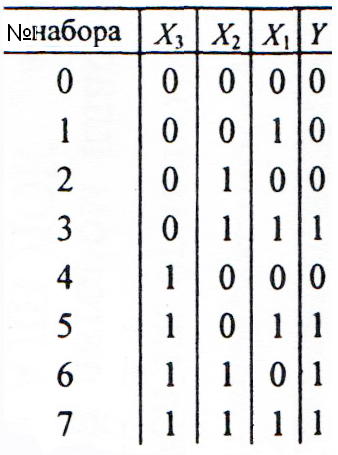

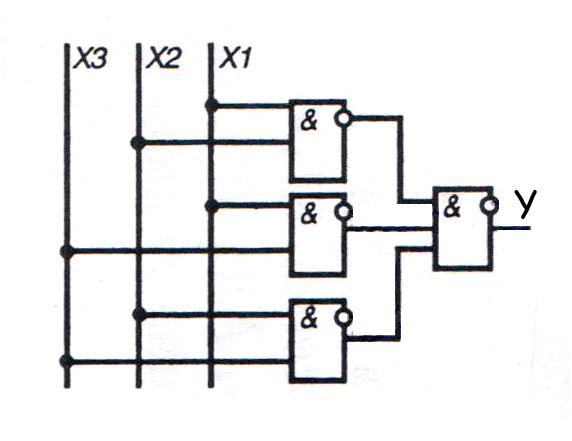

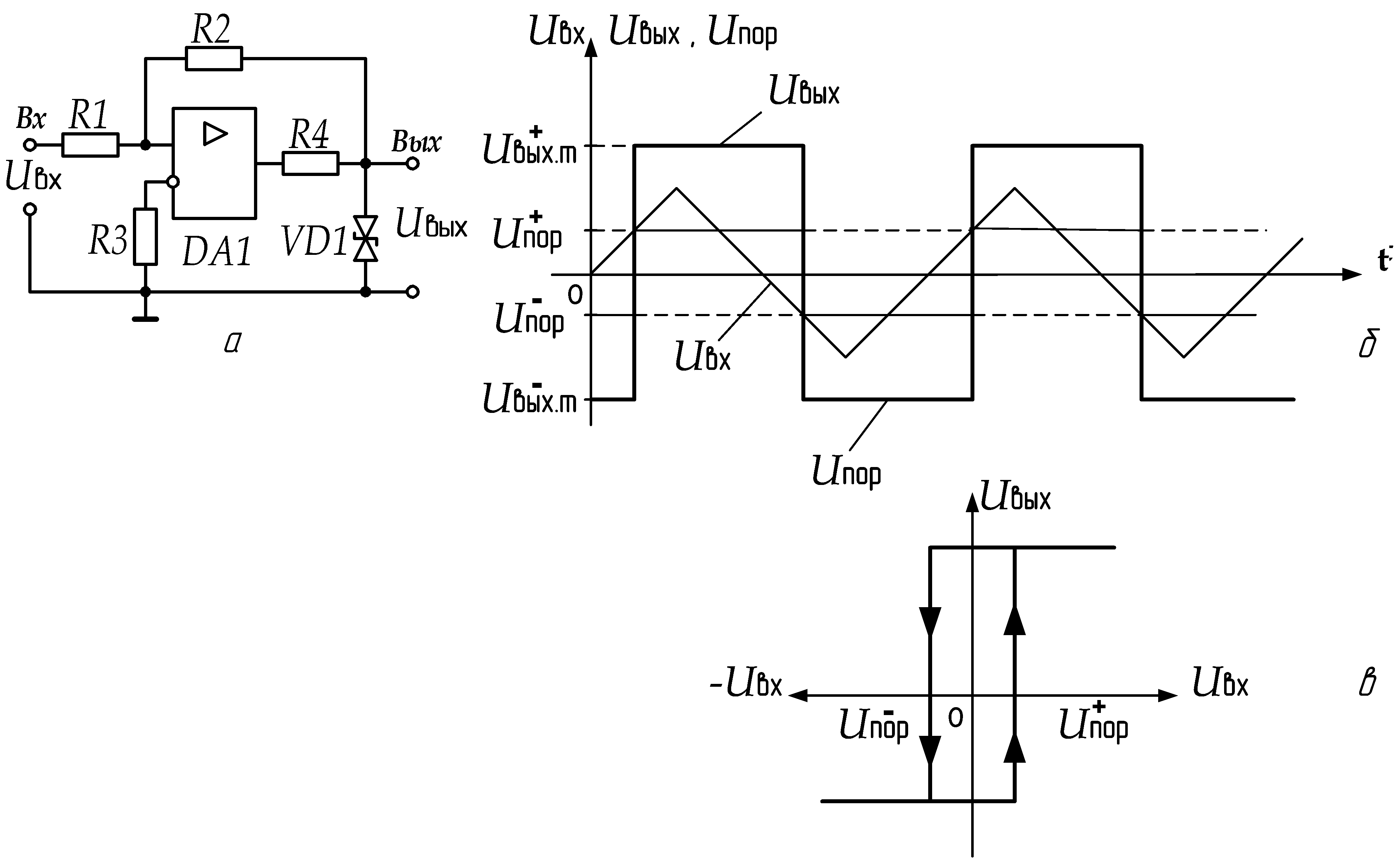

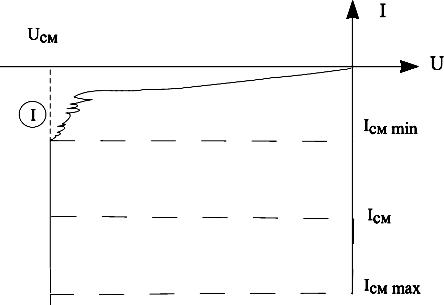

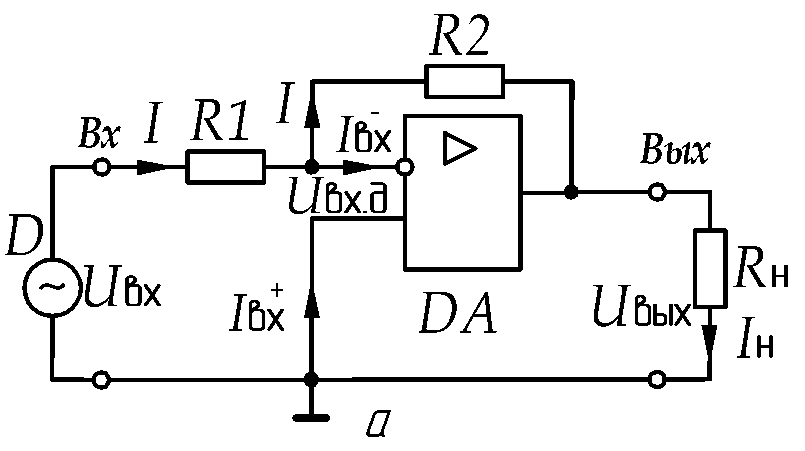

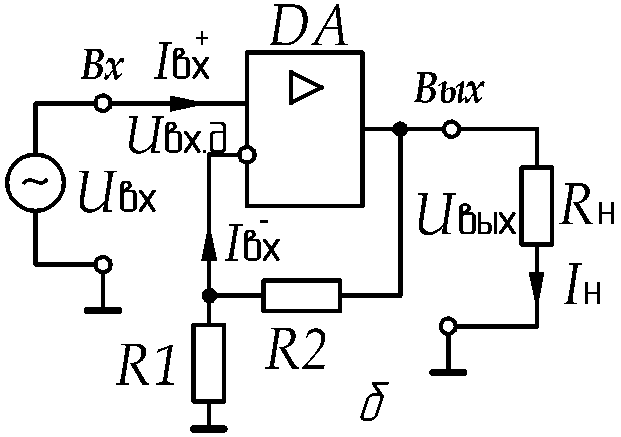

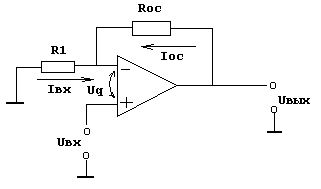

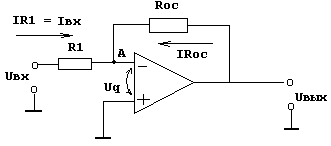

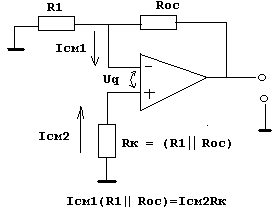

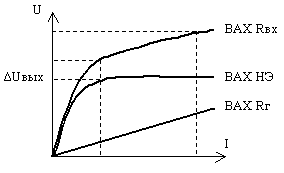

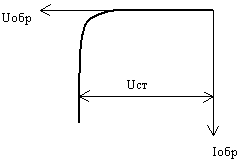

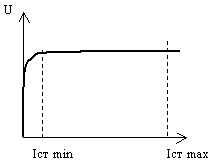

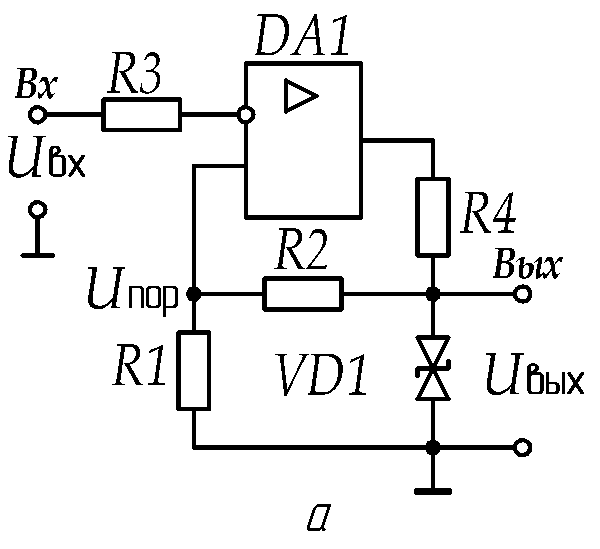

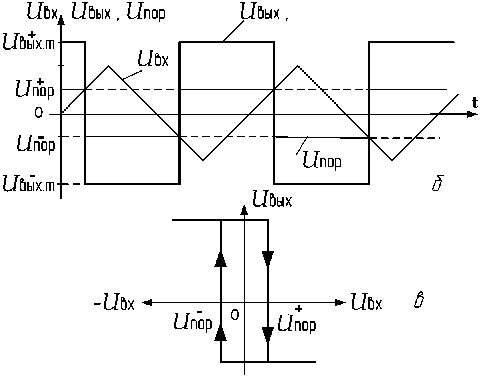

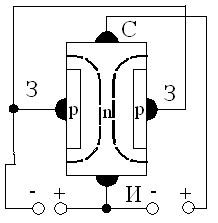

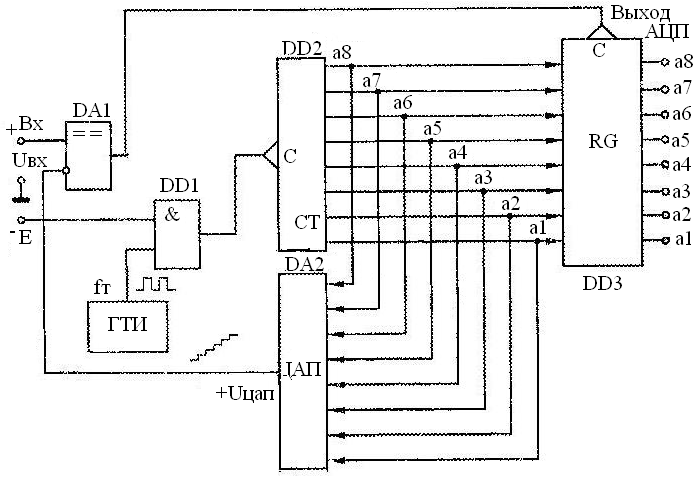

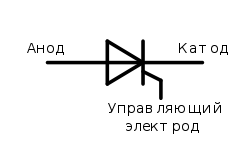

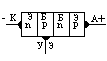

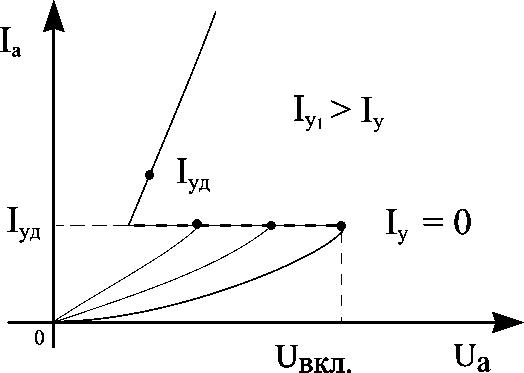

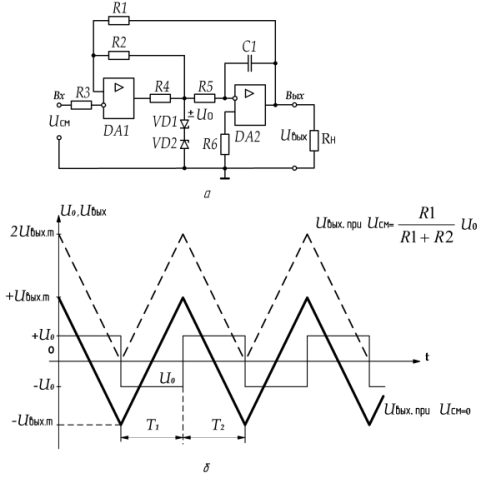

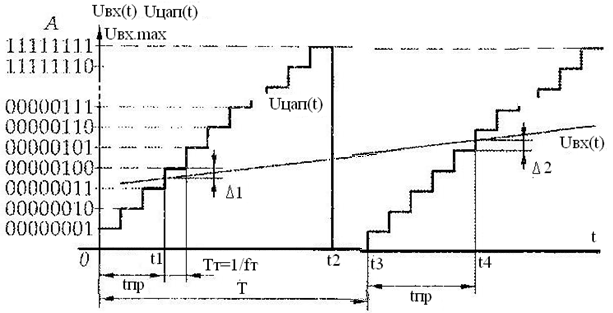

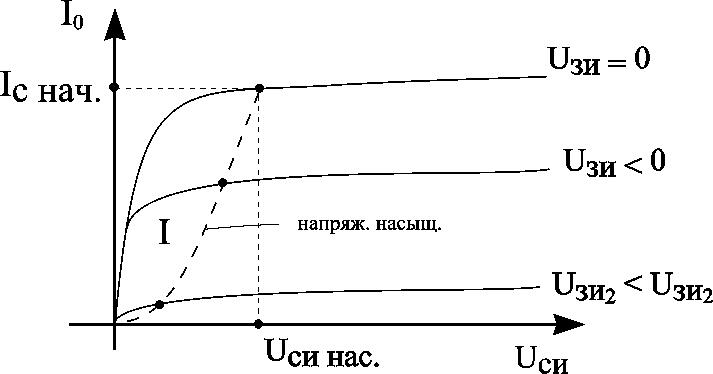

Часть характеристики соответствующую току насыщения называют пологой частью. Статические характеристики передачи Представляют собой зависимость тока стока от напряжения на затворе.  Напряжение Uзи при котором ток стока достигает заданного низкого значения называется напряжением отсечки. Основным статическим параметром полевого транзистора является крутизна, которая представляет собой отношение изменения тока стока к изменению напряжения на затворе при постоянном напряжении сток – исток. Обозначается 18.2 2) Порядок синтеза комбинационных цифровых устройств. Пороговое устройство. Синтез комбинационных цифровых устройств Рассмотрим поэтапный синтез КЦУ с одним выходом. Этап 1. Запись условий функционирования КЦУ. Эти условия могут быть заданы словесно, с помощью таблиц истинности или булевых выражений. Например, требуется синтезировать на элементах И – НЕ КЦУ на три входа, выходной сигнал которого совпадает с большинством входных сигналов (мажоритарный элемент). Это словесное описание условий функционирования требуемого КЦУ. Ему соответствует таблица истинности:  Этап 2. Запись и минимизация булева выражения обычно производится на основе таблиц истинности. Если условия на этапе 1 заданны словесно, то на их основе предварительно составляется таблица истинности. Если булево выражение уже имеется на этапе 1, то выполняется его минимизация. В процессе минимизации широко используется преобразования с помощью соотношения булевой алгебры. По таблице истинности записываем булево выражение (логическую функцию): Добавим к данной функции два слагаемых У = x2 x1 + x3 x1 + x3 x2 В результате получили упрощённое минимизированное выражение. Этап 3. Запись минимизированной структурной формулы в заданном базисе. Так как реализация КЦУ на ИС предусматривает широкое использование элементов И – НЕ, ИЛИ – НЕ, И – ИЛИ – НЕ, то часто возникает необходимость соответствующих преобразований структурных формул с учётом заданной элементной базы. Для перехода к заданному базису И – НЕ поставим два знака инверсии над правой частью формулы и применим к ней правило де Моргана. В результате получим структурную формулу в следующем виде: Этап 4. составления структурной схемы, т. е. изображения нужных логических элементов и связей между ними. Структурная схема синтезированного КЦУ приведена на рисунке:  Пороговое устройство – это устройство сравнения входного напряжения с напряжением порога срабатывания.Эффективным средством повышения качества компаратора как органа сравнения входного напряжения с опорным напряжением является введение в схему положительной обратной связи, которая вызывает появление гистерезиса в проходной характеристике и порога срабатывания схемы. Компараторы с положительной ОС часто называют регенеративными компараторами или пороговыми устройствами. Н  а рис. 2.31 представлены электрическая схема, диаграммы напряжений и проходная характеристика инвертирующего порогового устройства на ОУ, которое благодаря положительной обратной связи не имеет зоны неопределенности, но обладает гистерезисом. а рис. 2.31 представлены электрическая схема, диаграммы напряжений и проходная характеристика инвертирующего порогового устройства на ОУ, которое благодаря положительной обратной связи не имеет зоны неопределенности, но обладает гистерезисом.22.1 Билет 22 1) Контактные явления в полупроводниках. Стабилитроны. ВАХ и основные параметры. Стабилизаторы напряжения. Электронно-дырочный переход – это переход, образуемый при соединении двух полупроводников разного типа проводимости. Рис. 1.4. р–n тип Под действием градиента концентрации электронов из n – области переходят в р – область. В результате в р – области на границе р – n перехода возникает объемный отрицательный заряд, а в n – области – объёмный положительный заряд. Взаимодействие этих зарядов создаёт диффузионное электрическое поле. Разность потенциалов возникающих на границе называется - контактной разностью потенциалов . Возникает потенциальный барьер Уравнение электронного равновесия: Если мы приложим к n – р – переходу прямое напряжение (“+”к р-обл. и “–“ к n-обл.), то внешнее электрическое поле будет направленно навстречу диффузионному. Это приведёт к уменьшению потенциального барьера. В результате основные носители зарядов смогут передвигаться через n – р – переход. В этом случае говорят об инжекции основных носителей зарядов. Приложим обратное напряжение (“+” к n – обл.). В этом случае внешнее электрическое поле совпадает по направлению с диффузионным. При приложении обратного напряжения потенциальный барьер для основных носителей заряда увеличивается. Преодолеть его могут только электроны с большой энергией. В любой точке полупроводника, кроме примесной концентрации носителей заряда, существует и собственная концентрация носителей заряда. Для них обратное напряжение является прямым. Область, имеющая более высокую концентрацию зарядов называют эмиттером, другую область называют базой. Основное отличие идеального n – р перехода от реального - наличие пробоев в обратной ветви ВАХ и небольшое падение напряжения на n – р – переходе при прямом включении. Стабилитроны Схемное обозначение: Стабилитрон Полупроводниковый стабилитрон это полупроводниковый диод, напряжение на котором в области электрического пробоя при обратном смещении слабо зависит от тока в заданном его диапазоне и который предназначен для стабилизации напряжения. В стабилитронах, используется лавинный или туннельный пробой, следовательно, используемый материал чаще всего кремний!  ВАХ стабилитрона Участок Основные параметры: 1) напряжение стабилизации: это значение напряжения на стабилитроне при прохождении заданного тока стабилизации: от 3 до 400 В. 2) температурный коэффициент напряжения стабилизации: 22.2 2) Дифференциальный УПТ на ОУ. Измерительный дифференциальный усилитель. Основные параметры и схемы включения ОУ. Дифф. упт и сдвиг нуля. ОУ с отрицательной обратной связью по напряжению, где часть выходного напряжения подается на инвертирующий вход. Как видим, входное напряжение может подаваться в цепь инвертирующего входа или на неинвертирующий вход ОУ относительно общей шины источников питания.   ОУ с отрицательной обратной связью, где а – инвертирующий усилитель; б – неинвертирующий усилитель постоянного тока. Инвертирующий усилитель постоянного тока. Так как коэффициент усиления Ku ОУ очень большой, входное дифференциальное напряжение ОУ Uвх.д = Uвых / Ku практически равно нулю. Значит мысленно можно считать, что инвертирующий вход соединен с общей шиной источников питания ОУ. Говорят, что на инвертирующем входе действует потенциал виртуального (воображаемого) нуля. Тогда входной ток схемы I = Uвх / R1. Этот ток полностью уходит через резистор обратной связи R2 в выходную клемму в ОУ, так как входные токи ОУ Iвх- и Iвх+ считаем равными нулю. На резисторе R2 появляется падение напряжения R2 I. Так как это падение напряжения действует относительно виртуального нулевого потенциала, то его можно считать выходным напряжением: Неинвертирующий усилитель постоянного тока Найдем коэффициент передачи схемы, пользуясь очевидными соотношениями: Uвх.д = Uвых / Ku→0; Uвх = Uвых ∙ R1 / (R1 + R2), откуда Как видим, коэффициенты передачи (усиления) по напряжению инвертирующего и неинвертирующего усилителей практически по величине не отличаются. Принципиальное отличие последнего заключается в том, что он не инвертирует входной сигнал Uвх (знак «минус» в формуле отсутствует). П  ринципиальные электрические схемы входных дифференциальных усилителей интегрального ОУ, где а – вариант схемы с пассивной резистивной нагрузкой; б – вариант схемы с активной динамической нагрузкой. ринципиальные электрические схемы входных дифференциальных усилителей интегрального ОУ, где а – вариант схемы с пассивной резистивной нагрузкой; б – вариант схемы с активной динамической нагрузкой.Измерительный (инструментальный) дифференциальный усилитель широко используется в измерительной электронике для усиления выходного сигнала мостовых схем. Отличается от простейшего очень большим входным сопротивлением и более высоким коэффициентом усиления. Коэффициент усиления регулируется только одним резистором R1. Усилитель имеет два каскада. Во втором каскаде осуществляется балансировка для установки Uсдв = 0 при Uвх.1 =Uвх.2 = 0. Входной каскад объединяет два неинвертирующих усилителя. Принципиальная электрическая схема измерительного дифференциального усилителя. Коэффициент усиления первого каскада; Выходное напряжение первого каскада усиливается вторым каскадом, имеющим коэффициент усиления K2 = – К, где Сквозной (полный) коэффициент усиления Знак « – » означает, что рассмотренный усилитель инвертирующий. В первом и во втором каскадах измерительного усилителя для устранения влияния средних входных токов ОУ DA1 и DA2 должно выполняться условие равенства сопротивлений в цепях инвертирующего и неинвертирующих входов. Входное сопротивление измерительного усилителя очень большое, как у неинвертирующего усилителя, выходное сопротивление очень низкое и приближается к нулю. Основные параметры [интегральных] операционных усилителей: 22.2 1)Коэффициент усиления по напряжению ОУ при отсутствии обратной связи 2) Температурный коэффициент коэффициента усиления 3) Входное сопротивление Rвх – это сопротивление между входами ОУ без обратной связи. В идеализированном ОУ Rвх→∞; в реальном ОУ это сопротивление лежит в пределах от 5 кОм до 20 МОм. 4) Входное сопротивление для синфазного входного напряжения Rвх.сф – сопротивление между входными клеммами ОУ и общей шиной источников питания Uп1 и Uп2. 5) Входной ток Iвх протекает через входные клеммы ОУ и нормирует как среднее арифметическое значение токов, протекающих через инвертирующий 6) Разность входных токов 7) Температурный коэффициент разности входных токов 8) Напряжение смещения 9) Температурный коэффициент напряжения смещения 10) Выходное сопротивление Rвых низкое, поскольку ОУ по отношению к нагрузке ведет себя как генератор напряжения. 11) Коэффициент ослабления синфазного входного сигнала Мсф – это отношение коэффициента усиления 12) Коэффициент влияния нестабильности источника питания Kп определяется как отношение изменения напряжения смещения 13) Полоса пропускания fп ОУ определяется как частотный диапазон, в котором выходное напряжение ОУ уменьшается не более чем до 0,707 от своего максимального значения при неизменной амплитуде входного напряжения. 14) Максимальная скорость нарастания выходного напряжения ОУ определяется при воздействии на вход импульсного напряжения прямоугольной формы. Основными схемами на ОУ являются инвертирующий и неинвертирующий усилители, режим работы которых осуществляется в пределах линейного участка передаточной характеристики. Также весьма важны схемы компенсации напряжения сдвига. Неинвертирующий усилитель на ОУ  Сигнал подается на неинвертирующий вход ОУ. Усилитель содержит последовательную отрицательную обратную связь по напряжению, создаваемую на резисторе Rос и поданную на инвертирующий вход. Инвертирующий усилитель  Входной и выходной сигналы инвертирующего усилителя сдвинуты по фазе на 180°. Изменение знака выходного сигнала относительно входного создается введением по инвертирующему входу ОУ с помощью резистора Rос параллельной обратной связи по напряжению. Внешняя компенсация сдвига.  22.1 3) Т.к определённым изменениям тока для лучшей стабилизации должны соответствовать мини изменения напряжения, то качество стабилитрона тем выше, чем меньше его диф. сопротивление. Стабилизаторы напряжения Стабилизатором напряжения называется устройство, поддерживающее напряжение на нагрузке с требуемой точностью при изменении сопротивления нагрузки и напряжения сети в известных пределах. Качество работы стабилизатора оценивается коэффициентом стабилизации, равным отношению относительного изменения напряжения на входе к относительному изменению напряжения на выходе стабилизатора: Существуют два основных метода стабилизации: параметрический и компенсационный. Параметрический метод основан на использовании нелинейных элементов, за счёт которых происходит перераспределение токов и напряжений между отдельными элементами схемы, что ведёт к стабилизации.  При изменении напряжения на входе стабилизатора в широких пределах ( Параметрические стабилизаторы напряжения строятся на основе кремниевых стабилитронов. В кремниевом стабилитроне при определённом Uст развивается лавинный пробой p-n перехода (см. рисунок (а)). Обычно рабочую ветвь изображают при ином расположении осей (см. рисунок (б)). Рабочий участок ограничен предельно допустимым по тепловому режиму Imax.   В параметрическом стабилизаторе переменного напряжения линейным элементом служит конденсатор, а нелинейным - дроссель насыщения. Компенсационный стабилизатор отличается наличием отрицательной обратной связи, посредством которой сигнал рассогласования усиливается и воздействует на регулируемый элемент, изменяя его сопротивление, что ведёт к стабилизации. 18.2   В схеме на рис. 2.31 выходное напряжение Uвых ограничено двуханодным стабилитроном VD1: |Uвых.max|=Uст.VD1. Если пренебречь внутренним сопротивлением источника входного напряжения Uвх и считать, что дифференциальное напряжение стабилитрона VD1 пренебрежимо мало, то следует обеспечить равенство R3=R1||R2 и следующее условие: (Uвых.max.ОУ–Uст.VD1)/R4<Iвых.max.ОУ. Из представленной схемы видно, что входное напряжение Uвх сравнивается с напряжением Когда Видим, что величина гистерезиса равна 2Uпор и пороговое устройство на рис.2.31 является инвертирующим: на выходе действует положительное напряжение Отличительной особенностью схемы инвертирующего порогового устройства является то, что на входах ОУ действуют большие синфазные напряжения Uвх.сф.ОУ=Uвх.max и дифференциальное Uвх.диф.ОУ=Uвх.max+Uпор. Недопустимо, чтобы эти напряжения достигали максимально допустимых значений выбранного типа ОУ. Рассмотрим неинвертирующее пороговое устройство на ОУ. Будем считать, что внутреннее сопротивление источника входного сигнала Uвх и выходное сопротивление схемы пренебрежимо малы (по сравнению с ожидаемыми значениями сопротивлений R1 и R2). И пусть падение напряжения на резисторе R3 равно нулю в связи с малостью входного тока ОУ, тогда потенциал на инвертирующем входе ОУ равен нулю. Пороги срабатывания схемы найдутся из уравнений: или В рассмотренной схеме R3=R1||R2, и дифференциальное входное напряжение ОУ достигает величины 2Uпор, равной гистерезису проходной характеристики схемы. 26.1 Билет 26 1) Виды полевых транзисторов, принцип действия, ВАХ и параметры полевых транзисторов с управляемым p-n переходом. Схема включения. Все полевые транзисторы делятся на две группы: Транзисторы с р – началом Транзисторы с n – началом Каждая из этих групп делится ещё на три: I группа: транзисторы с управляющим р – n переходом Обозначаются: II группа – полевые транзисторы с изолированным затвором(МДП – транзисторы или МОП – транзисторы), со встроенным каналом. Обозначаются: III группа – МДП и МОП транзисторы с изолированным индуцирующим каналом Обозначаются: Полевой транзистор, это полупроводниковый прибор, усилительные свойства которого обусловлены потоком основных носителей, протекающих через проводящий канал и управляемый электрическим полем. Полевые транзисторы с управляющим р – n переходом Полевой транзистор с управляющим р – n переходом – это полевой транзистор управление потоком основных носителей в котором происходит с помощью выпрямляющего р – n перехода, включенного в обратном направлении.  Принцип действия: при отсутствии напряжения на затворе, через канал свободно течёт ток стока под действием напряжения сток – исток, то есть полевой транзистор с управляющим р – n переходом является нормально открытым прибором. При изменении обратного напряжения на р – n переходе изменяется его толщина, а следовательно толщина области по которой проходит управляемый ток. Область в полупроводнике, которой регулируется поток основных носителей заряда называется проводящим каналом. Электрод через который в проводящий канал входят носители заряда, называется истоком электродов, через который из канала выходят носители заряда, называется стоком. Управляющий электрод полевого транзистора называется затвором. 26.2 2) АЦП со ступенчатым нарастающим напряжением. Последовательный АЦП единичного приближении является типичным, наиболее ярким представителем последовательных АЦП, в которых процесс квантования по уровню входного напряжения равномерно дискретизируется во времени. Шаг квантования соответствует единице младшего разряда двоичного кода, поэтому приближение выходного двоичного кода АЦП к двоичному эквиваленту входного напряжения происходит в порядке двоичного отчета - прибавлением единицы к младшему разряду двоичного числа. Основными элементами АЦП единичного приближения являются компаратор, двоичный счетчик импульсов и параллельный ЦАП, Иногда такие АЦП называют АЦП с генератором ступенчатого напряжения, так как счетчик, ЦАП и тактовый генератор служат для генерирования нарастающего ступенчатого напряжения. Принцип действия рассмотрим на примере 8-разрядного преобразователя, функциональная схема которого изображена на рис. 3.8. Генератор нарастающего ступенчатого напряжения включает в себя генератор прямоугольных тактовых импульсов ГТИ, следующих с частотой fт логический элемент 2И DD1, двоичный 8-разрядный синхронный счетчик DD2 и 8-разрядный параллельный ЦАП DA2.  Рис. 3.8. Последовательный восьмиразрядный АЦП единичного приближения: DA1 - компаратор: DA2 - параллельный 8-разрядный ЦАП; DD1 - логический элемент 2И; DD2 - двоичный 8-разрядный синхронный счетчик импульсов; DD3 - 8-разрядный регистр памяти; ГТИ - генератор тактовых импульсов Если на входе Е сигнал разрешения Е=1, то тактовые импульсы проходят на счетный вход С счетчика. На выходе счетчика код А= а8 а7...а2 а1 будет изменяться в порядке двоичного счета циклически от нулевого значения 00..00 до единичного 11..11, В каждом цикле 256-й тактовый импульс будет возвращать счетчик в исходное, нулевое состояние: а8=а7=...=а2=а1=0.ЦАП преобразует этот поединично возрастающий код в нарастающее ступенчатое напряжение Uцап. Число ступенек - (2п - 1)=255, высота ступенек определяет шаг квантования и должна быть равна Uвх.max/(2п - 1)= Uвх.max/255, где n - число разрядов АЦП, Если, например, использовать ЦАП с резистивной цепью R - 2R, должно выполняться равенство: (Rоос*U0)/(2n*R)=(Uвх.max)/(2n-1), которое позволяет рассчитать Rooc при заданной величине опорного напряжения U0 ЦАП и известном R. В нашем случае при n=8: Rоос=(256* Uвх.max*R)/(255* U0). На рис.3.9 показаны ступенчатое напряжение Uцап(t), входное напряжение UBX (t) и его двоичный эквивалент А – восьмиразрядный код А. 31.1 Билет 31 1) Тиристоры, разновидности, принцип действия и ВАХ однооперационного тринистора. Тиристор — полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника с тремя или более p-n-переходами и имеющий два устойчивых состояния: закрытое состояние, то есть состояние низкой проводимости, и открытое состояние, то есть состояние высокой проводимости.  Обозначение на схемах. Обозначение на схемах.Прибор без управляющих электродов называется диодным тиристором или динистором. Прибор с одним управляющим электродом называют триодным тиристором или тринистором. Описанные выше приборы бывают двух разновидностей: пропускающие ток в одном направлении (от анода к катоду) и пропускающие ток в обоих направлениях. В последнем случае соответствующие приборы называются симметричными (так как их ВАХ симметрична). Тиристоры, имеющие управляющий электрод, делятся на запираемые и незапираемые. Незапираемые тиристоры, как следует из названия, не могут быть переведены в закрытое состояние с помощью сигнала, подаваемого на управляющий электрод. Однооперационный тринистор Схематичное обозначение: Структура:  Для переключения триодного тиристора также необходимо накопление зарядов в базах. В тринисторе, имеющем управляющий вывод от одной из базовых областей, уровень инжекции, через прилегающий к этой базе эмиттерный переход можно увеличить путём подачи положительного, относительно катода, напряжения на управляемый электрод. Поэтому тринистор можно переключить в необходимый момент времени, даже при небольшом анодном напряжении. ВАХ тринистора:  Баланс токов: 31.2 2) Генератор треугольного напряжения. Классическая схема ГТН  Рассмотрим случай, когда Uсм=0 (соответствующие клеммы замкнуты). Интегратор на ОУ DА2 интегрирует выходное напряжение ±U0 порогового устройства на ОУ DА1. Значения ±U0 стабилизированы стабилитронами VD1 и VD2, включенными последовательно и встречно. Если стабилитроны VD1 и VD2 идентичны (выбраны из одной и той же упаковки) или вместо них применен двуханодный стабилитрон, то можно утверждать, что |–U0| =U0. В схеме действует положительная обратная связь, поэтому она работает в автоколебательном двухтактном режиме. В первом такте интегрируется напряжение, например, +U0 до момента срабатывания порогового устройства на ОУ DА1, и начинается процесс релаксации – интегрируется напряжение –U0, происходит разинтегрирование опять до момента срабатывания порогового устройства. Все это хорошо видно на диаграммах напряжения U0(t) и Uвых(t). Известно, что пороги срабатывания порогового устройства равны U0R1/R2 и –U0R1/R2. Переключение режимов интегрирования происходит в моменты времени, когда –Uинт=U0R1/R2 и Uинт= –U0R1/R2 или, так как Uинт(t) =Uвых(t), в моменты времени, когда –Uвых.m=U0R1/R2 и Uвых.m=–U0R1/R2. Процессы интегрирования и разинтегрирования описываются уравнениями: Частота следования треугольных импульсов Итак,на выходе интегратора получили симметричное треугольное напряжение с полным размахом напряжения 2U0R1/R2.Важно,что частота автоколебаний не зависит от U0 26.2  Рис.3.9. Временные диаграммы выходного напряжения ЦАП Uвых.цап(t) и входного напряжения UBX (t), иллюстрирующие процесс А/Ц-преобразования в АЦП единичного приближения На рис.3.9 видно, что в рассматриваемом АЦП полная шкала входного напряжения UBX 0÷ Uвх.max разделена на 255 одинаковых квантов Uвх.max/(28-1), заданных Ц/А-преобразователем: Uвх.max/255 = Uвых.цап.max /255. Двоичным эквивалентом одного кванта является единица младшего разряда кода А= а8 а7...а2 а1 . На неинвертирующем и инвертирующем входах компаратора DA1 с нормированными выходными уровнями напряжений (соответствующим логическим 1 и 0 регистра RG DD3, счетчика СT2 DD2 и ЦАП DA2) действуют соответственно входное напряжение Uвх и выходное напряжение ЦАП Uцап. Когда Uвх > Uцап на выходе компаратора DA1 действует логическая 1 и регистр RG не пропускает на выход АЦП выходной код счетчика DD2, так как регистр тактируется задним фронтом импульса на С - входе. Как только Uцап достигнет (и превысит величину разрешающей способности компаратора) напряжения UBX, компаратор переключается, и на его выходе установится логический нуль. Перепад напряжения 1/0 на входе С разрешает регистру установиться в состояние, которое было на его входе и выходе ЦАП. Т.к. код А - это двоичный эквивалент Uцап и Uцап= Uвх, то он является двоичным эквивалентом входного напряжения UBX. Следовательно. рассматриваемая схема является А/Ц - преобразованием. На рис.3.9 видно, что в момент времени t1 Uцап > UBX(t1) и эквивалентно выходному коду A=00000011 время преобразования tпр=4*Tт=4/fт. В момент времени t2 на С - вход счетчика DD2 приходит 256-й тактовый импульс и он возвращается на исходное, нулевое состояние. С 257-го тактового импульса начинается новый цикл преобразования. Через 6 тактовых импульсов, в момент времени t4 цикл преобразования заканчивается, и на выходе регистра появляется код А=00000110. Время преобразования равно 6/fт. При Uвх.=Uвх.mах понадобится 255 тактов, чтобы компаратор завершил цикл преобразования. Компаратор DA1 срабатывает через каждые 256 тактовых импульсов, когда Uвх не .меняется, Если UBX изменяется от Uвх.min= Uвх.max/255 до Uвх.max, то время преобразования изменяется от Тт до 255 Тт, но длительность цикла всегда остается неизменной и равной 256/ fт. Длительность цикла n- разрядного АЦП - 2n/fт. 26.1 Т.к управление током стока происходит при изменении обратного напряжения на р – n переходе затвора, входные токи полевых транзисторов очень малы и равны обратному току р – n перехода, поэтому потребляемая мощность от источника сигнала практически равна нулю. И следовательно входное сопротивление полевого транзистора очень высоко в этом его преимущество перед биполярным транзистором. Статические характеристики полевых транзисторов Выходные статические характеристики представляют собой зависимость тока стока от напряжения истока.  Первая часть характеристики называется крутой частью. Наклон её зависит от статического сопротивления канала и сопротивления истока и стока. В результате того, что канал перекрывается неравномерно вблизи стока больше перекрывается, т.к напряжение на стоке больше, то при некотором напряжении на стоке происходит перекрытие канала , При напряжении на затворе = 0 и при напряжении на стоке = напряжению насыщения, ток стока называют начальным током стока. |