Билеты спасатель. Билеты для сдачи теоретического экзамена на квалификацию Спасатель

Скачать 2.55 Mb. Скачать 2.55 Mb.

|

|

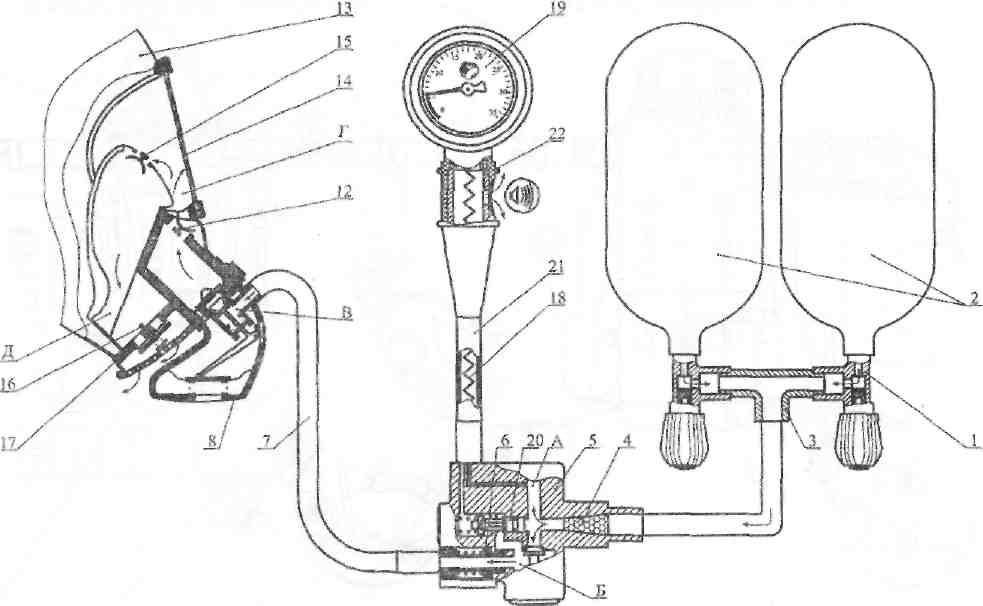

Билеты для сдачи теоретического экзамена на квалификацию «Спасатель» Билет № 1 1. Медико-тактическая характеристика источников чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источника чрезвычайной ситуации. Потери населения в чрезвычайной ситуации. Понятие о медико-тактической характеристике очага поражения. Ответ: В понятие медико-тактическая характеристика района чрезвычайной ситуации входят такие признаки, как характер потерь (величина и структура поражения), степень выхода из строя местных сил и средств здравоохранения, наличие или отсутствие заражения местности в районе чрезвычайной ситуации, размер очага. Защита населения, персонала, больных лечебно-профилактических учреждений от поражающих факторов катастроф осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, включающего три основных способа защиты: укрытие людей в защитных сооружениях; эвакуация и рассредоточение; обеспечение населения индивидуальными средствами защиты. В нашей стране проводятся следующие мероприятия по защите населения. Для спасения жизни пострадавших при авариях и катастрофах чрезвычайно важное значение имеет своевременное оказание медицинской помощи. Источником природной ЧС является опасное природное явление или процесс, причиной возникновения которого может быть: землетрясение, вулканическое извержение, оползень, обвал, сель, карст, просадка в лесовых грунтах, эрозия, переработка берегов, цунами, лавина, наводнение, подтопление, затор, штормовой нагон воды, сильный ветер, смерч, пыльная буря, суховей, сильные осадки, засуха, заморозки, туман, гроза, природный пожар. Наименование поражающего фактора природной ЧС Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС 1. Опасные геологические процессы 1.1 Землетрясение: Сейсмический удар, Деформация горных пород, Взрывная волна, Извержение вулкана, Нагон волн (цунами), Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников, Затопление поверхностными водами, Деформация речных русел, Физический, Электромагнитное поле 1.2 Вулканическое: Динамический, Сотрясение земной поверхности, извержение, Деформация земной поверхности, Выброс, выпадение продуктов извержения, Движение лавы, грязевых, каменных потоков, Гравитационное смещение горных пород, Тепловой, Палящая туча (термический), Лава, тефра, пар, газы. 2.Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Задачи РСЧС. Ответ: Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". РСЧС занимается проблемами экологии, оказания гуманитарной помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, аварий, катастроф, вооруженных конфликтов в России и за ее пределами, информационным обеспечением в зонах ЧС, созданием сил быстрого развертывания на все ЧС, где бы они ни происходили. Основными задачами РСЧС являются: организация оповещения и информирование населения;проведение мероприятий по защите населения и территорий;ликвидация чрезвычайных ситуаций; оказание гуманитарной помощи;подготовка руководящего состава, специалистов и обучение населения; пропаганда среди населения роли РСЧС в общей системе безопасности страны. РСЧС состоит: Функциональная и территориальные подсистемы РСЧС. Федеральные органы исполнительной власти располагают специально подготовленными и аттестованными силами и средствами, предназначенными для предупреждения и ликвидации ЧС. Используя их в рамках единой государственной системы, можно до минимума свести людские и материальные потери. Пожар (определение), зоны пожара. Ответ: Пожаром называется неконтролируемый процесс горения вне специального очага, наносящий материальный ущерб и создающий опасность для жизни и здоровья людей. Пожар сопровождается горением, газо- и теплообменом. Пожары бывают открытыми, закрытыми, массовыми, сплошными и шквальными. В зависимости от вида горящих материалов и веществ пожары разделяются на четыре основных класса: А - горение твердых веществ; В - горение легковоспламеняющихся горючих жидкостей; С - горение газов; D - горение металлов. Пространство, в котором развивается пожар, условно подразделяется на три зоны: зона горения, зона теплового воздействия; зона задымления Зона горения - часть пространства, в котором протекают процессы термического разложения или испарения горючих веществ и материалов (твердых, жидких, газов, паров) в объеме диффузионного факела пламени. Горение может быть пламенным (гомогенным) и беспламенным (гетерогенным). При пламенном горении границами зоны горения являются поверхность горящего материала и тонкий светящийся слой пламени (зона реакции окисления), при беспламенном – раскаленная поверхность горящего вещества. Примером беспламенного горения может служить горение кокса, древесного угля, тление, например, войлока, торфа, хлопка и т.д. Зона теплового воздействия - часть пространства, примыкающая к границам зоны горения. В этой части пространства протекают процессы теплообмена между поверхностью пламени, окружающими ограждающими конструкциями и горючими материалами. Передача теплоты в окружающую среду осуществляется тремя способами: конвекция, тепловое излучение, теплопроводность. Конвекция - перенос тепловой энергии путем перемещения или перемешивания частиц жидкости или газа. Тепловое излучение (лучистый теплообмен) - перенос тепловой энергии в виде электромагнитных волн. Теплопроводность - перенос тепловой энергии при непосредственном соприкосновении веществ, материалов и конструкций. Границы зоны проходят там, где тепловое воздействие приводит к заметному изменению состояния материалов, конструкций и создает невозможные условия для пребывания людей без тепловой защиты. Зона задымления - часть пространства, примыкающего к зоне горения, в котором невозможно пребывание людей без защиты органов дыхания и в котором затрудняются боевые действия подразделений пожарной охраны из-за недостатка видимости. Социальная значимость профессии спасатель в современном мире. Ответ: Профессия спасателя считается одной из самых ответственных и опасных профессий в мире, однако даже такое положение дел не снижает её привлекательность для миллионов мужчин. В основном работа спасателя направлена на оказание помощи при стихийных бедствиях, наводнениях, пожарах, экологических катастрофах, авариях, чрезвычайных ситуациях. История профессии: (возникновение профессии, история развития профессии)Профессия спасателя выделилась в отдельную профессию относительно недавно. Ранее она включала в себя родственные профессии и не являлась способом получение заработка.… С точки зрения социальной значимости, профессия спасателя говорит сама за себя. К счастью, глобальные катастрофы не происходят каждый день, однако спасатель крайне необходим и в обычных бытовых ситуациях, как, например, при попытке открыть дверь квартиры через балкон соседей, при поиске потерявшихся в лесу людей, при спасении жизней любителей горного спорта или морских прогулок на катере, при оказании помощи в случае ДТП. Массовость и уникальность профессии: (требования к профессии, перспективы)В перечень основных обязанностей спасателя входит спасение людей при проведении аварийно-спасательных работ, умение оказать первую медицинскую помощь пострадавшим в результате несчастных случаев, взрывов, отравлении ядовитыми веществами. Ликвидация последствий аварий также ложится на могучие плечи спасателей. Более того, по прибытии на место происшествия спасатели проводят первичную оценку ситуации, составляя план спасения жителей из очага опасности. Основная задача спасателей при ликвидации последствий ЧС заключается в организации и проведении оперативного поиска пострадавших и оказание им своевременной помощи. Статистика свидетельствует о том, что в первый час после ЧС при отсутствии помощи умирает около 40% тяжелораненых, через 3 часа - 60%, через 6 часов -95%. В течение 3 часов после начала землетрясения удается спасти 90% пострадавших, через 6 часов это число сокращается до 50%), а по истечении нескольких дней оказывать помощь уже практически некому. В первые минуты под лавиной погибает 20% от числа засыпанных снегом людей, в течение первого часа количество погибших увеличивается до 60%, а по истечении 2 часов в живых остается один из десяти человек. Поэтому на оперативное проведение ПСР и оказание первой помощи пострадавшим должны быть направлены все силы, участвующие в ликвидации последствий ЧС. При неоказании помощи пострадавшим число погибших растет очень быстро. Аварийно химически опасные вещества. Дать определение АХОВ, способы воздействия на организм человека. Ответ: аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Классификация АХОВ По воздействию на организм человека АХОВ можно разделить на 6 групп: первая группа - вещества с преимущественно удушающим действием: а) с выраженным прижигающим действием - хлор, треххлористый фосфор, оксихлорид фосфора; б) со слабым прижигающим действием - фосген, хлорпикрин, хлорид серы, гидразин; вторая группа - вещества общеядовитого действия: оксид углерода, синильная кислота, водород мышьяковистый, динитрофенол, динитроортокрезол, этиленхлоргидрин, акролеин; третья группа - вещества, обладающие удушающим и общеядовитым действием: сернистый ангидрид, сероводород, оксиды азота, акрилонитрил; четвертая группа - нейротропные яды, т.е. вещества, воздействующие на генерацию и передачу нервного импульса: метилмеркаптан, оксид этилена, сероуглерод, фосфорорганические соединения; пятая группа - вещества, обладающие удушающим и нейротропным действием: аммиак, ацетонитрил, кислота бромистоводородная, метил бромистый, метил хлористый; шестая группа - вещества, нарушающие обмен веществ: диметалсульфат, диоксин, формальдегид. К веществам с преимущественно удушающим действием относятся токсические соединения, для которых главным объектом воздействия на организм являются дыхательные пути. Поражение организма при воздействии веществ удушающего действия условно подразделяют на четыре периода: период контакта с веществом, период скрытого действия, период токсического отека легких и период осложнений. Длительность каждого периода определяется токсическими свойствами каждого вещества и величиной экспозиционной дозы. При действии паров ряда веществ в высоких концентрациях возможен быстрый летальный исход от шокового состояния, вызванного химическим ожогом открытых участков кожи, слизистых оболочек верхних дыхательных путей и легких. К веществам преимущественно общеядовитого действия относятся соединения, способные вызывать острое нарушение энергетического обмена, которое и является в тяжелых случаях причиной гибели пораженного. Эти вещества можно разделить на яды крови и тканевые яды. Тканевые яды делятся на ингибиторы ферментов дыхательной цепи (цианиды, сероводород, акрилонитрил), разобщители окисления и фосфорилирования (динитрофенол, динитроортокрезол) и вещества, истощающие запасы субстратов для процессов биологического окисления (этиленхлоргидрин, этиленфторгидрин). К веществам, обладающим удушающим и общеядовитым действием, относится значительное количество АХОВ, способных при ингаляционном воздействии вызывать токсический отек легких, а при резорбции нарушать энергетический обмен. Многие соединения этой группы обладают сильнейшим прижигающим действием, что значительно затрудняет оказание помощи пострадавшим. Билет № 2 1. Первая медицинская помощь. Юридические основы прав и обязанностей спасателей при оказании первой медицинской помощи. Понятие о лечебно-эвакуационном обеспечении населения в чрезвычайных ситуациях. Виды медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. Понятие о медицинской сортировке и медицинской эвакуации. Юридические основы прав и обязанностей спасателя при оказании первой медицинской помощи. Ответ: Первая медицинская помощь - это комплекс простейших медицинских мероприятий, выполняемых на месте получения повреждения преимущественно в порядке само- и взаимопомощи, а также участниками спасательных работ, с использованием табельных (в военное время используются в первую очередь медицинские средства индивидуальной защиты, имеющиеся у всего населения - Индивидуальный противохимический пакет - ИПП-11, Аптечка индивидуальная - АИ-2, АИ-4, Пакет перевязочный индивидуальный) и подручных средств с целью устранения продолжающегося воздействия поражающего фактора, спасения жизни пострадавшим, снижения и предупреждения развития тяжелых осложнений. Оптимальный срок ее оказания - до 30 минут после получения травмы. 1-я мед. Помощь пораженным оказывается посиндромно, исходя из характера, тяжести и локализации повреждений. Перечень мероприятий первой медицинской помощи: при катастрофах с преобладанием механических (динамических) поражающих факторов: извлечение пострадавших из-под завалов (перед тем как высвободить конечность от сдавливания, на ее основание накладывается жгут, который снимают только после того, как будет произведено тугое бинтование конечности от периферии до жгута ), вывод ослепленных из очага, тушение горящей одежды или попавших на тело горящих смесей, борьба с асфиксией путем освобождения дыхательных путей от слизи, крови и возможных инородных тел. При западании языка, рвоте, обильном носовом кровотечении пострадавшего укладывают на бок; при западении языка его прокалывают булавкой, которую фиксируют бинтом к шее или подбородку. Искусственная вентиляция легких методом "рот-В-рот" или "рот-В-нос", а также с помощью S-образной трубки, придание физиологически выгодного положения пострадавшему; закрытый массаж сердца; временная остановка кровотечения всеми доступными средствами: давящая повязка, пальцевое прижатие, наложение жгута и т. д.; иммобилизация поврежденной области простейшими средствами; наложение асептической повязки на рану и ожоговую поверхность; введение с помощью шприц-тюбика обезболивающего средства или антидота; дача водно-солевого (1/2 ч. л. соды и соли на 1 л жидкости) или тонизирующих горячих напитков (чай, кофе, алкоголь) - при отсутствии рвоты и данных за травму органов брюшной полости; предупреждение переохлаждения или перегревания; щадящий ранний вынос (вывоз) пострадавших из очага и сосредоточение их в обозначенных укрытиях; подготовка и контроль за эвакуацией пострадавших в ближайший медицинский пункт или в места погрузки пораженных на транспорт. В очагах с преобладанием термической травмы в дополнение к перечисленным мероприятиям проводят: тушение горящей одежды; укутывание пострадавшего чистой простыней. При катастрофах с выходом в окружающую среду АХОВ - дополнительно: надевание противогаза (ватно-марлевой повязки, респиратора) на пораженного при нахождении его на зараженной местности; защита органов дыхания, глаз и кожных покровов от непосредственного воздействия на них Медицинская эвакуация проводится при невозможности оказания полноценной МП пораженным в районе ЧС, начинается с выноса (вывоза) пораженных из очага поражения и завершается с поступлением их в лечебные учреждения, где оказывается полный объем МП и лечение. За эвакуацию пораженных с участков аварийно-спасательных работ отвечают соответственно руководитель аварийно-спасательными работами, начальники формирований службы экстренной медицинской помощи, руководители объектов народного хозяйства (предприятий и организаций) или представители местных органов власти (городских, районных и т.д. Медицинская сортировка представляет собой распределение раненых и больных на группы по признаку нуждаемости в однородных профилактических и лечебно-эвакуационных мероприятиях в соответствии с медицинскими показаниями, установленным объемом помощи на данном этапе медицинской эвакуации и принятым порядком эвакуации. В зависимости от решаемых задач различают два вида медицинской сортировки: внутрипунктовую и эвакуационно-транспортную. Внутрипунктовая сортировка проводится с целью распределения раненых и больных на группы для направления в соответствующие функциональные подразделения данного этапа медицинской эвакуации и установления очередности их направления в эти подразделения. Эвакуационно-транспортная сортировка представляет собой распределение раненых и больных на группы в соответствии с эвакуационным назначением, очередностью, способами и средствами дальнейшей их эвакуации. ВИД МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - определенный перечень лечебно-профилактических мероприятий, проводимых при поражениях (ранениях, травмах, заболеваниях), медицинским персоналам на границе очага поражения и этапах медицинской эвакуации. Вид МП определяется местом ее оказания, подготовкой лиц, ее оказывающих, и наличием необходимого оснащения. В настоящее время предусматриваются следующие виды медицинской помощи: - первая медицинская помощь, - доврачебная (фельдшерская) помощь, - первая врачебная помощь, - квалифицированная медицинская помощь, - специализированная медицинская помощь. Важнейшим требованием современной системы ЛЭО является своевременность оказания медицинской помощи. Медицинская помощь должна оказываться в очаге поражения и на этапах медицинской эвакуации в такие сроки, которые способствуют сохранению жизни пострадавших, предупреждению развития тяжелых осложнений и тем самым сокращению сроков лечения, реабилитации и скорейшему возвращению к обычной деятельности. АХОВ (частичная санитарная обработка открытых частей тела проточной водой, 2% содовым раствором и др.) и при возможности дегазация прилегающей к ним одежды; скорейший вынос пораженного из зоны заражения. При авариях с выбросом радиоактивных веществ: частичная дезактивация одежды и обуви; оказание первой медицинской помощи населению в перечисленном объеме при его эвакуации из зон радиоактивного заражения; При массовых инфекционных заболеваниях в очагах бактериологического (биологического) заражения: использование подручных и (или) табельных средств индивидуальной защиты; активное выявление и изоляция температурящих больных, подозрительных на инфекционное заболевание. 2. Дыхательный аппарат на сжатом воздухе. Назначение, состав, устройство, принцип действия. Ответ: Аппарат дыхательный ПТС «БАЗИС» предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания токсичной и задымлённой газовой среды при тушении пожаров в зданиях, сооружениях и т.п. Аппарат представляет собой изолирующий резервуарный дыхательный прибор со сжатым воздухом в баллоне с рабочим давлением 29,4 МПа и избыточным давлением под лицевой частью. Аппарат рассчитан на применение при температуре окружающей среды от минус 40 до 60 Со и относительной влажности до 98%. 1.4.1 Принцип действия аппарата. Аппарат выполнен по открытой (незамкнутой) схеме (рис, 1) с выходом в атмосферу и работает следующим образом.  При открытии вентиля (вентилей) 1 воздух под высоким (первичным) давлением поступает из баллонов 2 в коллектор 3 и через фильтр 4 редуктора 5 в полость высокого давления А и после редуцирования в полость Б редуцированного (вторичного) давления. Редуктор поддерживает постоянное редуцированное давление в полости Б независимо от изменения давления в баллоне (баллонах). В случае нарушения работы редуктора и, как следствие, повышения редуцированного давления воздуха в полости Б срабатывает предохранительный клапан 6. Из полости Б редуктора воздух поступает по шлангу 7 в легочный автомат 8. При комплектации аппарата спасательным устройством воздух через адаптер 9 поступает к разъему 10. Через клапан 11 подсоединяется спасательное устройство. При вдохе воздух из полости В легочного автомата через промежуточный клапан 12 поступает в полость Г лицевой части 13. При этом происходит обдув панорамного стекла 14 лицевой части, что исключает его запотевание. Далее через клапаны вдоха 15 воздух поступает в полость дыхания Д. При выдохе клапаны вдоха закрываются, препятствуя попаданию выдыхаемого воздуха на стекло. Для выхода воздуха в атмосферу открывается клапан выдоха 16, расположенный в клапанной коробке 17. Пружина поджимает клапан выдоха с усилием, позволяющим поддерживать в подмасочном пространстве под лицевой частью заданное избыточное давление. Для контроля запаса воздуха в баллонах воздух из полости высокого давления А поступает по шлангу - капилляру 18 в манометр 19, а из полости редуцированного давления Б через сигнальное устройство 20 по шлангу 21 к свистку 22. При исчерпании рабочего запаса воздуха в баллоне включается свисток, предупреждающий звуковым сигналом о необходимости немедленного выхода в безопасную зону. В состав аппарата входят: подвесная система 1, баллон с вентилем 2, редуктор 3, коллектор 4 (при варианте исполнения аппарата с двумя баллонами), адаптер 5 (при комплектации спасательным устройством), шланг - капилляр со свистком сигнального устройства 6, манометр 7, шланг 8, легочный автомат 9, лицевая часть 10, спасательное устройство 11. 3. Воздушно-пенные стволы: назначение, классификация, устройство, характеристика. Техника безопасности при работе со стволами. Ответ: Воздушно-пенные стволы предназначены для получения из водного раствора пенообразователя воздушно-механической пены низкой кратности (до 20) и подачи её в очаг пожара. Стволы пожарные ручные СВПЭ и СВП имеют одинаковое устройство, отличаются только размерами, а также эжектирующим устройством, предназначенным дляподсасывания пенообразователя Ствол СВПЭ (рис. 1) состоит из корпуса, на котором с одной стороны укреплена соединительная головка 7 для присоединения пожарного рукава, а с другой - кожух 5, в котором пенообразующий раствор перемешивается с воздухом и. формируется пенная струя. В корпусе ствола имеется три камеры: приемная 6, вакуумная 3 и выходная 4. На вакуумной камере расположен ниппель 2 диаметром 16 мм для присоединения шланга 1, через который всасывается пенообразователь. непосредственно у ствола из ранцевого бачка или другой емкости   . Принцип работы ствола СВП (рис. 2) следующий. Пенообразующий раствор, проходя через отверстия 2 в корпусе ствола 1, создает в конусной камере 3 разрежение, благодаря чему воздух подсасывается через восемь отверстий, равномерно расположенных в кожухе 5 ствола. Поступающий в кожух воздух интенсивно перемешивается с пенообразующим раствором и образует на выходе из ствола струю воздушно-механической пены. Работа ствола СВПЭ отличается от работы ствола СВП тем, что в приёмную камеру поступает не пенообразующий раствор, а вода, которая, проходя по центральному отверстию, создает разрежение в вакуумной камере. Через ниппель в вакуумную камеру по шлангу из ранцевого бачка или другой емкости подсасывается пенообразователь. Воздушно-пенные стволы СВПЭ и СВП надежны в работе. Пена низкого качества может образоваться из-за засорения центрального отверстия, попадания в вакуумную камеру посторонних предметов или применения пенообразователя с пониженными пенообразующими свойствами. Возможными причинами нарушения нормальной работы ствола СВПЭ могут быть закупоривание всасывающего шланга посторонними предметами, отслоившейся тканью шланга, опускание шланга до упора на дно сосуда с пенообразователем. При эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы поверхность кожуха не была смята, прокладка на присоединительной части была исправна, а ствол после работы промыт чистой водой. Тактико-технические показатели приборов подачи пены.

Требования безопасности: При заправке пожарного автомобиля пенообразователем личный состав подразделения ГПС должен быть обеспечен защитными очками (щитками для защиты глаз). Для защиты кожных покровов используются рукавицы и непромокаемая одежда. С кожных покровов и слизистой оболочки глаз пенообразователь смывается чистой водой или физиологическим раствором (2%-ный раствор борной кислоты). 4. Профессиональные качества спасателя, их роль в обеспечении успешной деятельности. Ответ: спасатель должен обладать специфическими, присущими только этой профессии, следующими основными профессиональными качествами: - способностью длительное время выполнять однообразные движения, при наличии больших физических и эмоциональных нагрузок, в неудобных рабочих позах; - способностью быстро передвигаться и выполнять работы в различных условиях (антропогенных и природных), а также при наличии реальной и потенциальной опасности; - способностью самостоятельно выбирать оптимальный темп работы, соизмерять его с темпом работы других спасателей, техники и оборудования; - способностью оперативно воспринимать и быстро обрабатывать информацию в условиях плохой видимости, звуковых помех, резких перепадов освещенности, запыленности, задымленности и других отвлекающих факторов; - способностью оценивать и различать скорость и направление перемещения предметов; - способностью адекватно реагировать на внезапно возникшую опасность; - способностью одновременно наблюдать за несколькими предметами или их частями; - способностью воспринимать, дифференцировать и выделять из общего шума "полезную" звуковую информацию; - способностью переносить кратковременные значительные физические и нервно-эмоциональные перегрузки, быстро переключать внимание, готовностью воспринимать новые нагрузки, ощущения, впечатления; - способностью уверенно и безошибочно узнавать предметы по их форме и очертаниям; - способностью соизмерять свои силы с предстоящей работой; - способностью определять расстояние между предметами; - способностью переносить неприятные впечатления без выраженного эмоционального напряжения; - способностью самостоятельно вносить изменения в работу и быстро принимать решения при изменении ситуации; - способностью быстро и точно совершать действия и сохранять устойчивость двигательных реакций под влиянием экстремальных факторов, в условиях дефицита времени; - способностью подавлять сонливость, эффективно работать в разное время суток; - добросовестностью, смелостью, чувством долга, выдержкой, самообладанием, ответственностью и коллективизмом; - способностью согласовывать свою деятельность с работой других спасателей; - умением безопасно выполнять работы; - способностью накапливать опыт, извлекать ошибки и уметь осознавать степень риска; - способностью к взаимопониманию, состраданию. 5. Костюм Л-1. Назначение, состав, размеры. Правила использования. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||