бронхоэктазы. Бронхоэктазы. Бронхоэктатическая болезнь

Скачать 1.71 Mb. Скачать 1.71 Mb.

|

|

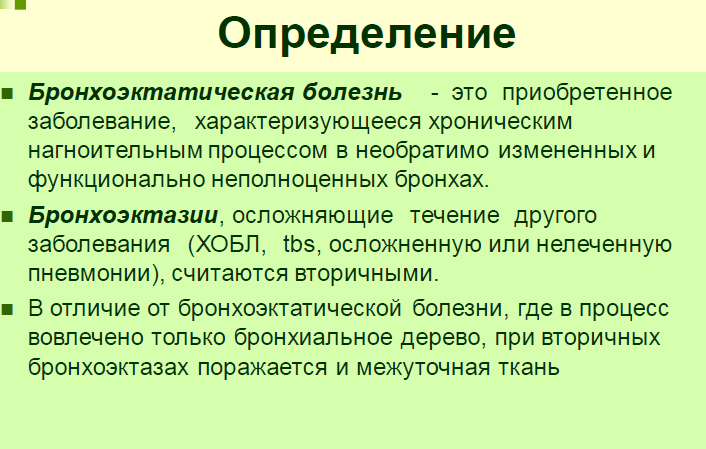

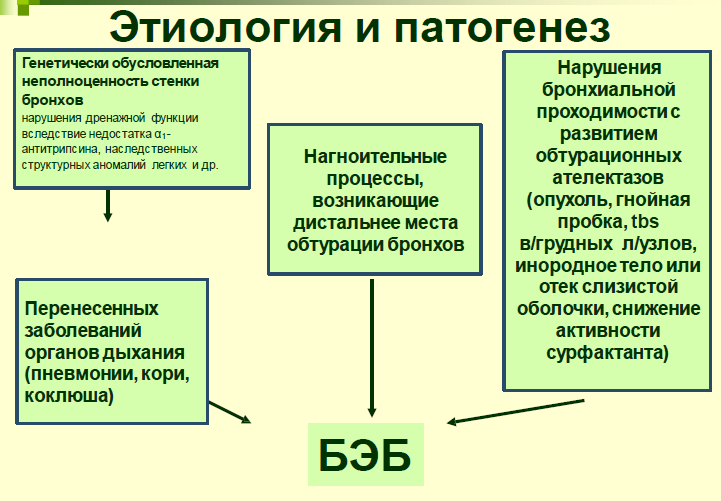

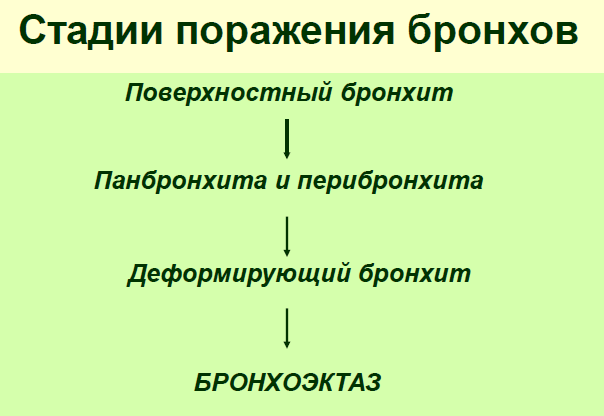

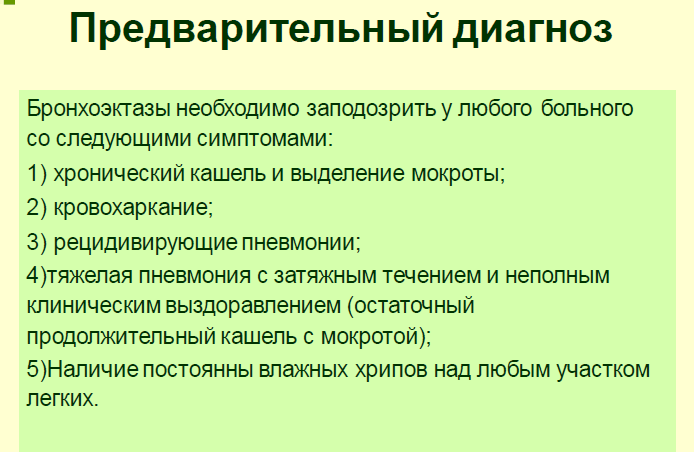

Бронхоэктатическая болезнь – заболевание, характеризующееся необратимыми изменениями (расширением, деформацией) бронхов, сопровождающимися функциональной неполноценностью и развитием хронического гнойно-воспалительного процесса в бронхиальном дереве. Бронхоэктазы - необратимое патологическое расширение бронхов,возникающее в результате гнойно-воспалительной деструкции бронхиальной стенки. Они могут либо сопровождать различные патологические состояния, либо быть проявлением самостоятельной нозологической формы - бронхоэктатической болезни.    По количеству: одиночные; множественные. По распространенности процесса: Односторонние Двусторонние Сегмент, доля По степени тяжести Легкая (обострения 1 – 2 раза в год) Выраженная (средней тяжести) (3 – 5 обострений в год) Тяжелая (непрерывно рецидивирующее течение) Осложненная форма (при наличии различных осложнений) этиология Бронхоэктазы могут быть врожденными и приобретенными. В 35-57% случаев причина БЭ остается неизвестной. Врожденные бронхоэктазы, характеризуемые кистозным расширением сформировавшихся бронхов при нарушении развития периферических легочных структур, обнаруживают редко. Бронхоэктазы при наследственных дефектах образуются вследствие повышенной восприимчивости к хроническим инфекциям (особенно при носительстве вируса Эпстайна-Барр). Они описаны при -болезни Дунканов (прогрессирующем комбинированном иммунодефиците, недостаточности NK-клеток), -синдромах неподвижных ресничек, Картагенера, Уильямса-Кемпбелла (бронхомаляции вследствие врожденного отсутствия бронхиального хряща), Швахмана-Дайемонда (синусите и бронхоэктазах, недостаточности поджелудочной железы), -муковисцидозе. Приобретенные бронхоэктазы могут быть следствием -ингаляции веществ, вызывающих раздражение и острое воспаление бронхов, -обструкции дыхательных путей опухолью, -желудочно-пищеводного рефлюкса, приводящего к попаданию желудочного содержимого в дыхательные пути, -хронических заболеваний органов дыхания, таких как часто рецидивирующие бронхиты и пневмонии, -аспергиллез, -туберкулез, -коклюш, -иммунодефицитные состояния. У детей и больных СПИДом вероятность формирования бронхоэктазов особенно высока при рецидивирующих или неразрешившихся пневмониях и снижении количества СО4+-Т-лимфоцитов менее 100 в 1 мкл. ПАТОГЕНЕЗ Первично происходит повреждение стенки дыхательных путей, их механизмы защиты (например, мукоцилиарный клиренс, иммунные реакции) ослабевают, теряют способность к эвакуации слизи, поэтому повышается восприимчивость к инфекциям (возбудителем может быть любой пневмотропный патоген). Повторяющиеся эпизоды инфекционного воспаления приводят к повреждению эластических тканей стенок бронхов, происходит расширение просвета дыхательных путей.  Сдавление л/узла, закупорка просвета, кашель приводят к повышению внутрибронхиального давления, растяжению в дальнейшем бронха ниже места ателектаза, задержке секрета, что, в свою очередь, приводит к развитию воспаления, необратимым в дальнейшем изменениям в стенке бронха (гибель мерцательного эпителия, дегенерация хрящевых пластинок, замена мышечной ткани фиброзной) и формированию бронхоэктазов .  КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ДИАГНОСТИКА Жалобы и анамнез кашель с отделением слизисто-гнойной или гнойной мокроты. Мокрота, иногда с неприятным запахом, отходит большей частью утром, после пробуждения, а также при определенном («дренажном») положении тела (например, лежа на здоровом боку). У 30-50% пациентов периодически наблюдают кровохарканье. В ряде случаев (при так называемых сухих бронхоэктазах) кровохарканье может быть единственным симптомом заболевания. При обострении бронхоэктатической болезни могут отмечаться лихорадка, симптомы интоксикации (головная боль, потливость, плохой аппетит, похудание, быстрая утомляемость, снижение работоспособности). количество мокроты увеличивается до 150-200 мл/сут, а при тяжелых и распространенных процессах - до 500 мл и более. с гнилостным запахом, боли в грудной клетке (обычно при развитии перифокального воспаления легких). Они проявляются 2-мя формами: при первой – боль носит плевральный характер (локальное проявление с усилениями во время глубокого вдоха); при второй – боль не имеет четкой локализации, а ощущается в виде чувства сдавления, распирания, затрудненного дыхания. При длительно текущем процессе, сопутствующих обструктивном бронхите и эмфиземе легких у больных появляются одышка, признаки легочно- сердечной недостаточности, явления легочного сердца. При тщательно собранном анамнезе у 50% больных с бронхоэктазами можно выявить наличие рецидивирующих заболеваний легких с раннего детства (бронхоэктатическую болезнь чаще диагностируют в детском или подростковом возрасте). Течение заболевания характеризуется периодами обострения и ремиссии. Физическое обследование -отставание больных в физическом развитии (если бронхоэктазы в детском возрасте) -в поздних стадиях заболевания с выраженной сопутствующей эмфиземой отмечаются одутловатость лица, цианоз, возможен землистый цвет лица, эмфизематозная форма грудной клетки. -признаки хронической гипоксии:Ногти принимают форму «часовых стекол», отмечают деформацию пальцев в виде «барабанных палочек». (признаки деформирующей остеоартропатии). Перкуссия Данные, получаемые при перкуссии грудной клетки могут быть различными. Так, при наличии перифокальной пневмонии обнаруживается притупление перкуторного звука. При выраженной эмфиземе легких отмечаются коробочный звук, низкое расположение и уменьшение подвижности нижних краев легких. Над крупными бронхоэктазами иногда определяется тимпанический звук – казуистика. Аускультация При аускультации выслушивается жесткое дыхание (в случае сопутствующего бронхита). При наличии эмфиземы — ослабленное везикулярное дыхание. Над областью бронхоэктазов определяется стойкий очаг влажных (чаще мелко- и среднепузырчатых) хрипов , который дает возможность определить локализацию процесса (зону выявления хрипов), его активность (количество и разнокалиберность хрипов), динамику процесса (количество, интенсивность хрипов). При присоединении обструктивного компонента – сухие свистящие хрипы. При скоплении мокроты в бронхах – сухие жужжащие хрипы. При грубых изменениях объема легких физикально может быть выявлено смещение сердца.  Лабораторные и инструментальные исследования Лабораторная диагностика включает следующие исследования. • Общий анализ крови - позволяет обнаружить лейкоцитоз, повышение СОЭ, иногда анемию. • Микроскопическое и бактериологическое исследование мокроты (имеет трехслойный характер: внизу – гной, в середине – серозная жидкость, сверху – слизисто-гнойная пена с большой примесью слюны). При бактериологическом исследовании выявляют - Р. Aeruginosa, Haemophilus influenzae. Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, анаэробы, микобактерии туберкулѐза, грибы). • Биохимический анализ крови (снижение α1-фракции глобулинов сыворотки крови, что косвенно свидетельствует о недостаточности α1-антитрипсина и повышение α2-фракции глобулинов, СРБ и др. острофазовых показателей). • Определение содержания электролитов в потовой жидкости целесообразно, поскольку концентрация хлоридов более 60 ммоль/л у детей и более 80 ммоль/л у взрослых патогномонична для муковисцидоза. Применяют следующие инструментальные исследования. Rо-графия легких Метод, условно помогающий в диагностике На фоне усиленного л/рисунка появляются признаки ограниченного пневмосклероза или пневмофиброза в виде тяжистости, ячеистости, кистовидных изменений легочного рисунка, часто тяжистость, радикально сходящаяся к корню легкого. При частых обострениях бронхоэктатической болезни выявляются фиброзно-сморщенные участки легких, признаки ателектаза, эмфизематозность в смежных участках легкого. Средостение смещается в сторону поражения, отмечается релаксация купола диафрагмы. На боковой Rо-грамме могут определяться утолщение м/долевой плевры (шварты) и иногда интенсивное затенение резко уменьшенной средней доли (синдром «средней доли»). Характерно: участки пневмосклероза,ателектаза, усиления брохолегочного рисунка в результате перибронхиального склероза и скопления в бронхах секрета, ―трамвайные рейки‖ – ―парные полоски‖ утолщенных стенок бронхов. Пораженный сегмент (доля) уменьшен в размерах, бронхи сосудов в участке поражения сближены. Возможно смещение средостения в сторону поражения, высокое стояние диафрагмы. Преимущественная локализация патологических изменений в верхних долях легких характерна для муковисцидоза. Бронхография - целесообразна вне обострения инфекционного процесса или кровохарканья, так как бронхиальный секрет блокирует прохождение контрастного вещества. Одномоментно бронхографию можно выполнить только на одном легком. Метод проводится только после купирования обострения заболевания и санации бронхиального дерева. При контрастировании йодсодержащими препаратами необходимо убедиться в переносимости йода. На бронхограммах после контрастирования бронхиального дерева хорошо видны бронхоэктазы, что позволяет уточнить форму болезни, объем поражения, вид бронхоэктазов и определить объем оперативного лечения. Цилиндрические бронхоэктазы дают картину «обрубленного дерева». При мешотчатых бронхоэктазах дистальные отделы бронхов выглядят вздутыми. На сегодняшний день при появлении КТ этот метод практически потерял свою значимость и остается целесообразным только в период подготовки к операции при отсутствии многоосевой КТ. КТ высокого разрешения - позволяет достоверно диагностировать бронхоэктазы. Данные последних лет свидетельствуют, что КТ стала важной неинвазивной диагностической процедурой при выявлении бронхоэктазов, выполняемой после обычной рентгенограммы. Наиболее чувствительна эта методика при выполнении срезов каждые 10 мм. При КТ проведение бронхографического исследования необходимо только для определения точного топографического расположения пораженных сегментов при планировании хирургического вмешательства. Метод дает возможность регистрировать бронхоэктазы на разных уровнях, определять характер бронхоэктазов, выраженность воспалительного процесса. КТ дает возможность проведения дифференциальной диагностики БЭ от воздушных кист, гистиоцитоза, tbs, гипоплазии легкого и т. д. Бронхоскопию - проводят (обычно в сочетании с бронхографией) в обязательном порядке при первичном обследовании больного с подозрением на бронхоэктазы. Метод не позволяет увидеть непосредственно бронхоэктазы, однако он способствует оценке степени выраженности воспаления в бронхиальном дереве и косвенно указывает на бронхоэктазы - локальное воспаление в бронхах чаще базальных, язычковых сегментах и сегментах средней доли с локальной обструкцией этих бронхов, гнойной мокротой. Бронхоскопия важна также для контроля за динамикой процесса. Позволяет оценить выраженность бронхита ,а также выявить типичный симптом расширения дистальных бронхов (признак Суля): опалесцирующие пузырьки воздуха в окружности заполненных гноем устьев бронхов (чаще базальных сегментов нижней доли). Она позволяет уточнить локализацию и тип бронхоэктазов, исключить наличие опухоли или инородного тела в бронхе, получить материал для бактериологического или цитологического исследования и при необходимости взять биопсийный материал. В целях выявления первичной цилиарной дискинезии проводят биопсию слизистой оболочки носа для исследований аппарата ресничек. Исследование ФВД - может не обнаруживать каких-либо нарушений. Данное исследование показано для раннего выявления бронхообструктивного синдрома. По мере прогрессирования болезни развиваются рестриктивные или рестриктивно-обструктивные вентиляционные нарушения, формируется гипоксемия. Выявление снижения показателей МВЛ, ЖЕЛ, ФЖЕЛ, свидетельствующие обычно о наличии сопутствующих обструктивного бронхита и эмфиземы легких. Другие методики в практической медицине используются редко, в основном, при научных исследованиях. К ним относятся: Бронхокинематография - отличает деформирующий бронхит от бронхоэктазов, определяет подвижность стенок бронхоэктазов). Ангиопульмонография - определяет анатомические изменения сосудов легких, сканирование легких, позволяет определить нарушения капиллярного кровотока при БЭ. Дифференциальная диагностика Дифференциальная диагностика бронхоэктатической болезни в большинстве случаев не представляет затруднений. • Иногда проблема возникает в случаях выраженной деформации бронхов при ХОБЛ. Однако КТ и тщательно выполненные бронхограммы позволяют подтвердить или исключить наличие бронхоэктазов. • От мелких бронхиальных кист кистевидные ателектазы отличаются хорошим контрастированием. • В России важно дифференцировать бронхоэктазы от туберкулеза, который может протекать как самостоятельно, так и присоединяться к бронхоэктатической болезни. Начинается туберкулез в любом возрасте. Рентгенография демонстрирует инфильтрат в легких или очаговые поражения. При подозрении на туберкулез легких необходимы: томография и/или КТ легких; исследования мокроты на M. tuberculosis, в том числе методом флотации; посев мокроты на M. tuberculosis; диагностическая бронхоскопия с биопсией при подозрении на туберкулез бронха; реакция Манту.

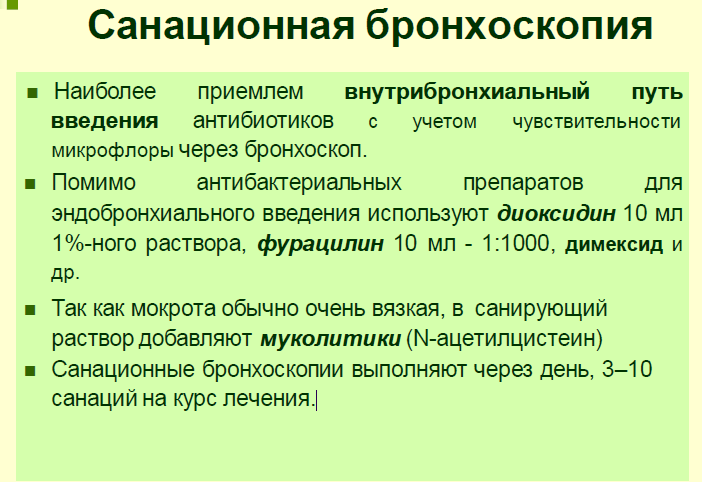

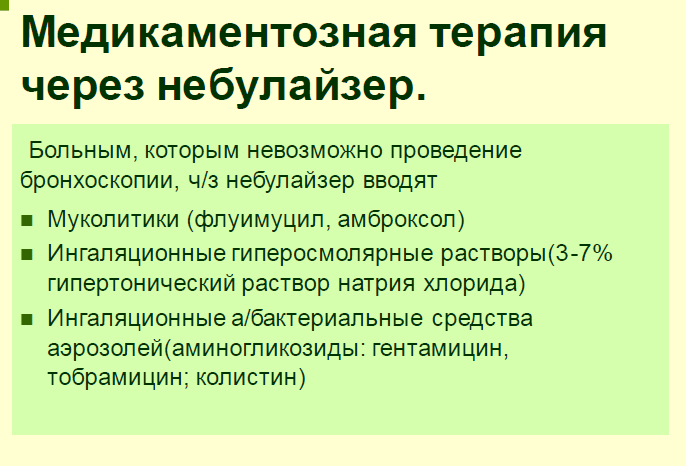

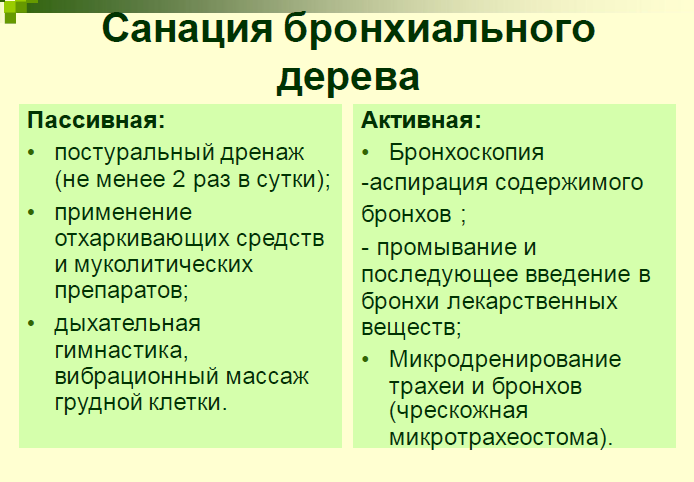

ЛЕЧЕНИЕ Цели лечения: • купирование воспалительного процесса в легких; • ликвидация симптомов дыхательной недостаточности, общей интоксикации. Если бронхоэктазы вторичные, в лечение необходимо включить устранение заболеваний, повлекших развитие бронхоэктазов: синуситов, желудочно-пищеводного рефлюкса и др. Госпитализации подлежат больные с легочными кровотечениями и кровохарканьем, а также с тяжелым обострением процесса. Консервативное лечение Немедикаментозное лечение Регулярная ЛФК и дыхательная гимнастика повышают функциональную способность бронхолегочной системы и реактивность больного, благоприятно влияют на течение бронхоэктатической болезни, уменьшают частоту нагноения бронхоэктазов. Массаж грудной клетки улучшает дренажную функцию легких, отхождение мокроты. Его необходимо сочетать с позиционным дренажем. Приемам массажа необходимо обучить как самого больного, так и его родственников. Санаторно-курортное лечение проводится в фазе ремиссии после предшествующей санации бронхиального дерева: рекомендуется теплое время года, лучше всего в санаториях южного берега Крыма. В теплые и сухие месяцы можно лечиться в местных специализированных санаториях. Диета Целесообразно соблюдать диету, обладающую высокой энергетической ценностью (до 3000 ккал/сут), повышенным содержанием белков (ПО - 120 г/сут) и умеренным ограничением жиров (80-90 г/сут). Увеличивают количество продуктов, богатых витаминами А, С, группы В (отвары пшеничных отрубей, шиповника, печень, дрожжи, свежие фрукты и овощи, соки), солями кальция, фосфора, меди, цинка. Медикаментозное лечение Антибактериальная терапия Следует менять от обострения к обострению группы антибиотиков, активных в отношении респираторных патогенов. Эмпирически назначают амоксициллин внутрь не менее 1500 мг/сут, амоксициллин + клавулановая кислота (из расчета амоксициллина больше или равно 1500 мг/сут), ампициллин + сульбактам. При очередном обострении можно использовать макролиды - азитромицин, кларитромицин. По возможности проводят идентификацию возбудителя, и антибактериальное лечение осуществляют в соответствии с чувствительностью микрофлоры к препаратам • Цефазолин, порошок для инъекции, 1г + 3 раза в день в течение 10 дней • Цефтазидим, порошок д/и 1 г флакон 2 раза в день в течение 10 дней • Цефепим, порошок д/и 1г 2 раза в день в течение 10 дней • Цефуроксим, порошок д/и 750 мг 2 раза в день в течение 7 дней • Гентамицин 80 мг, раствор для инъекции 2 мл 2 раза в день в течение 5 дней • Меропенем порошок д/и 1гр 2 раза в день в течение 10 дней • Сульфаметоксазол + триметоприм, таблетки, 480 мг № 20 2 раза в день в течение 7дней Муколитические средства: • Амброксол, р-р для ингаляции и 15мг/5мл 100 мл 2-3 раза в день 10 -14 дней; • Амброксол, таблетки 30мг 2-3 раза в день 10 -14 дней; • Ацетилцистеина раствор для ингаляций 20%, ампула 5мл 2 раза в день 10 дней; Ингаляционные бронходилятаторы: • Ипратропия бромид флакон по 20 мл 2 раза в сутки течение 10-14 дней; • Сальбутамол, аэрозоль 12 мл 5 дней; • Аминофиллин, ампула 5 мл 2 раза в сутки 5 дней; Глюкокортикоиды: • Преднизолон, таблетки 1мг/кг 5 дней; Противогрибковые препараты: • Флуконазол, капсулы 50 мг 2 раза в день 10 дней; Симптоматическая терапия: • Увлажненный кислород 1-2 л\мин. до стабилизаций сатурации кислорода. Иммуномодулирующая терапия -бактериальные лизаты(бронхомунал,рибомунил и др) При генетических дефектах А1 антитрипсина-заместительная терапия (респикам) У больных с тяжелым и прогрессирующим течением болезни показана ИВЛ с положительным давлением в дыхательных путях на выдохе. Оксигенотерапия целесообразна при р О2, ниже 55 мм рт.ст.   Санация бронхов  Применяют ручной вибрационный массаж и электрические вибромассажеры. Пациент должен постоянно заниматься гимнастикой, не допускать гипостатических состояний. Важно обеспечить возмещение дефицита жидкости (обильное питье, в тяжелых случаях - инфузионная терапия). Санация верхних дыхательных путей позволяет предупредить развитие нисходящей инфекции, уменьшает частоту обострений. Дезинтоксикационная терапия Дезинтоксикационную терапию проводят в период обострения Хирургическое лечение Оперативное лечение показано в случаях недостаточной эффективности консервативной терапии, при ограниченном участке поражения и при отсутствии противопоказаний к операции. Противопоказания к операции: 2-сторонний распространенный процесс, тяжелые сопутствующие заболевания, легочное сердце, врожденная патология легких. Показания к операции при осложнениях: пневмоторакс, цирроз зоны легкого с гнойным процессом в резко расширенных бронхах. Резекцию легкого проводят в случае развития стойких ателектатических изменений в легких, тяжелого легочного кровотечения либо у больных с локальными мешотчатыми бронхоэктазами. При цилиндрических бронхоэктазах тактику определяют в зависимости от выраженности клинических проявлений, объема поражения, эффективности консервативной терапии. В последние годы проводят как радикальные операции по поводу локальных бронхоэктазов, так и паллиативные, направленные на удаление наиболее неблагополучных, нагноившихся участков бронхиального дерева. После оперативного лечения показана реабилитация в местных климатических условиях. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ Диспансеризацию больных проводят участковый врач и пульмонолог по месту жительства пациента. Бронхоэктатическая болезнь с локальными изменениями и редкими (не более 2 раз в год) обострениями требует следующих мероприятий. • Осмотр терапевтом 3 раза в год. • Осмотр пульмонологом, торакальным хирургом, лор-врачом, стоматологом - 1 раз в год; осмотр фтизиатром - по показаниям. • Обследование: общий анализ крови, анализ мокроты общий и на микобактерии туберкулеза, общий анализ мочи, флюорография 2 раза в год; биохимический анализ крови на показатели острой фазы воспаления; ЭКГ 1 раз в год; бронхоскопия, компьютерная томография - по показаниям; бактериологическое исследование мокроты с определением чувствительности к антибиотикам перед антибиотикотерапией. • Противорецидивное лечение 2 раза в год (весной и осенью) при острой респираторной вирусной инфекции: антибактериальная и противовоспалительная терапия, позиционный дренаж, ЛФК, санация дыхательных путей, общеукрепляющая терапия, полноценное питание; санаторно-курортное лечение; решение вопросов трудоустройства. Бронхоэктатическая болезнь с распространенными изменениями и частыми (>3 раз в год) обострениями требует проведения следующих мероприятий. • Осмотр терапевтом 4 раза в год; осмотры другими специалистами. • Лабораторные исследования. Определяют концентрацию в крови общего белка, глюкозы, креатинина, мочевины, делают протеинограмму (1 раз в год). Противорецидивное лечение - в вышеизложенном объеме. ПРОФИЛАКТИКА Первичная профилактика болезни заключается в правильном лечении пневмонии, особенно в детском возрасте, часто развивающихся на фоне инфекций (корь, коклюш, грипп). Профилактика формирования вторичных бронхоэктазов и обострений бронхоэктатической болезни состоит в следующем: • отказе от курения; •адекватном лечении пневмоний; иммунизации против вирусных инфекций (гриппа, кори, коклюша), применении моновалентных и поливалентных бактериальных вакцин, например, против пневмококков, гемофильной палочки. ПРОГНОЗ Прогноз зависит от причин, приведших к формированию бронхоэктазов, и способности пациента адекватно выполнять рекомендации врача. Осложнения Легочное кровотечение Патология плевральной полости: а) спонтанный пневмоторакс, б) эмпиема плевры; Патология ткани легкого: а) абсцесс, гангрена легкого, б) цирроз; Внелегочные осложнения: а) сепсис, б) амилондоз, в)язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Присоединение хронического обструктивного бронхита, эмфизема легких с последующим прогрессированием дыхательной и сердечной недостаточности. |