Международные перевозки. Введение. Цель и задачи дисциплины.. Цель и задачи дисциплины

Скачать 232.48 Kb. Скачать 232.48 Kb.

|

|

Международные перевозки. Цель и задачи дисциплины. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ Международные перевозки рассматриваются в логической последовательности в системе «производства – внешняя торговля – транспорт – потребление». Процесс перемещения товаров в международной торговле требует определенных взаимоотношений продавца и покупателя в процессе исполнения договора. Цель изучения дисциплины – дать представление студентам о международных перевозках, как комплексе мер, связанных с перемещением товара с территории страны продавца на территорию страны покупателя. Выбор условий поставки товаров по внешнеторговому контракту зависит от вида транспорта и способа перевозки грузов. Ответственность сторон в международном договоре купли – продажи связана с конкретной транспортной операцией. Задачей курса является изучение роли международных перевозок в международном товарообороте, их классификацию. В зависимости от международной классификации грузов существуют критерии выбора транспорта, на котором осуществляются перевозки товаров, и базисных условий поставки. Каждая перевозка оформляется пакетом документов и регламентируется международными Конвенциями и соглашениями. Рынок международных автомобильных перевозок. Международными называют перевозки (МДП) грузов или пассажиров через государственные границы на основе соответствующих международных правил и требований. Формирование рынка международных перевозок в России началось практически с 1990 года. До этого вся перевозочная деятельность осуществлялась монопольно государственным объединением «Совтрансавто», состоящим из небольшого числа крупных предприятий с численностью автомобилей от 100 до 400. Общий объем перевозок на тот период составлял 1,3 млн. т или 0,3% общего объема международных перевозок. На начальном этапе с 1990 по 1992 год рынок МДП бурно развивался, чему способствовали достаточно низкие международные требования к подвижному составу и слабо регламентированное таможенное законодательство. В результате в 1992 году рентабельность автоперевозок достигла 50-70%, а доля российских перевозчиков в общем объеме внешнеторгового грузооборота автотранспорта по России составила 73%. К 2000-му году на рынке МДП работали 2500 автоперевозчиков, численность автомобилей достигла 10300. Объем перевозок достиг 18,9 млн. т (4,5-5% общего объема МДП). В стоимостном выражении объемы перевозок автотранспортом стабильно составляют более 30% от общего их количества. Однако при этом доля российских перевозчиков снизилась до 24-25%, а рентабельность упала до 5-10%. Главными причинами потери рынка отечественными перевозчиками и ухудшения их финансового состояния явились: - отсутствие в стране собственного производства седельных тягачей, отвечающих требованиям европейских стандартов; - низкий уровень развития информационно-логистического обслуживания транспортной и транспортно-экспедиционной деятельности; - и главное, непомерно высокие налоги, в том числе таможенные сборы и пошлины. Так при приобретении импортного тягача в Литве или Молдавии нужно было заплатить только его контрактную стоимость. В странах ЕЭС дополнительно приходится оплачивать НДС, в России же стоимость импортного тягача могла достигать 155% его контрактной стоимости благодаря высоким таможенным пошлинам и другим сопутствующим платежам. Именно из-за высоких пошлин и отсутствия помощи государства в их приобретении (отсутствие государственных гарантий) численность подвижного состава, используемого в МДП была ниже, чем республиках бывшего СССР. Так к 2000 году в Польше и Болгарии было по 20000 таких тягачей, в Литве 12000, в Латвии 10000. Несбалансированность экспорта и импорта, труднодоступность информации о грузопотоках, не оперативность, как экспедиторов, так и перевозчиков предопределяет значительные нулевые (подача автопоезда под загрузку) и обратные (порожние) пробеги. Так для большинства российских перевозчиков груженый пробег не превышал 60%, в то время как у европейских достигал 90%. Вместе с тем, международный автотранспорт России с каждым годом получает дальнейшее развитие. Со времени перестройки за 15 лет вырос в 10-12 раз. С 2000 г. до 2005 г. объём перевозок внешнеторговых грузов России, всеми видами автотранспорта, увеличился на 60% и составил 25 млн. т в 2004 году. При этом объём перевозок, выполненных российскими автоперевозчиками, вырос на 80% и составил 9,5 млн. т, т. е. их доля в общем объёме внешнеторговых автомобильных перевозок составила в 2004 г. 38,3%. Автомобильный транспорт впервые обеспечил 27% внешней торговли России за 2004 г. от всей стоимости товаров, перевезённых всеми видами транспорта. Темпы роста объёмов автоперевозок, выполненных российскими перевозчиками, на 30% превысили те же показатели иностранных автоперевозчиков. Международные перевозки пассажиров автобусным транспортом по сравнению с 2000 г. выросли на 70%. Впервые за 5 лет мы достигли резкого перелома в участии российских перевозчиков на транспортном рынке. Начинали в 2000 г. с 20-22% внешнеторговых объёмов, выполнявшихся нашим автотранспортом по отношению ко всем международным автоперевозкам России. Сейчас эта цифра превышает 39%. Дальнейшее развитие МДП предусматривает увеличение доли российских перевозчиков до 50% с тем расчётом, что будут выполнены межправительственные соглашения, заключённые со многими странами, которые должны способствовать равноправному участию российских автоперевозчиков на транспортном рынке России – 50 на 50. Если проанализировать основные направления перевозок, то следует отметить, что в основном это перевозки в Европу (более 75%). На первом месте Финляндия – 25% общего объема перевозок, далее Германия -13%, Польша -6,0%. Из азиатских стран на первом месте Китай – более 5,0% и Казахстан – 4,4%. При этом только часть объемов перевозок выполняют российские перевозчики. В частности в Финляндию – 22,4%, Китай – 15,0%, Германию – 14,5%, а в остальные страны их доля не превышает 5%. Если оценить в целом, то из общего объема перевозок доля российских перевозчиков составляет 27% и постепенно увеличивается. Доля перевозчиков стран СНГ – 20 % и также растет, а вот доля европейских перевозчиков составляет 53%, соответственно снижаясь. На российском рынке доминирует Финляндия – 20,5%, далее Беларусь- 10%, Литва - 7,0%, Польша – 6,5%. Если говорить о конкретных странах, то следует отметить, что российские перевозчики возят 80% грузов для Китая, 43% для Великобритании, 41% для Швеции, 30% для Германии, четверть всех грузов Италии, Украины, Казахстана, Финляндии. По данным на 1998 год основной импортер (60%), да и экспортер(45%) грузов в России по линии МДП Москва. Среди достаточно весомых импортеров следует назвать Санкт-Петербург, Московская область и Ингушетия. Среди ведущих областей России выделяются те, у которых экспорт превышает импорт (Нижегородская область в 1,5 раза, Татарстан в 2,5 раза, Волгоградская область в 1,3 раза, Новгородская в 19 раз). Основу импорта составляют продукты, в частности: мясо – 9,1%, овощи – 6,5%, фрукты – 6,3%, молочная продукция – 4,6%. Из промтоваров на первом месте промышленное оборудование – 4,5%, пластмасса – 4,3%, электроника – 3,0%. В структуре экспорта бесспорный лидер древесина – 48,6%, далее алюминий – 6,6%, сталь-5,9%, медь -4,7%. Продуктовые поставки в целом незначительны. Российские организации по вопросам регулирования МДП. Вопросами организации и регулирования международных автомобильных перевозок в Российской Федерации занимаются следующие организации: Министерство транспорта РФ (действует на основании положения, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 26.04.97 № 501) - заключает межгосударственные соглашения по международным автомобильным перевозкам, принимает решения по международным конвенциям и соглашениям (присоединение к ним) и подготавливает их ратификацию. Разрабатывает законодательные и нормативные акты и программы развития инфраструктуры производства, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, организации транспортного процесса. Решает все вопросы на уровне министерства транспорта и коммуникаций других стран по разрешительной системе и регулированию спорных взаимных претензий и нарушений. Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИ БДД) (действует на основании положения, утвержденного Приказом Президента РФ от 15.06.98 № 711 "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения") - осуществляет контроль дорожного движения на дорогах РФ, регистрацию и контроль технического состояния транспортных средств, допуск водителей. Российская транспортная инспекция ("Об утверждении положения о Российской транспортной инспекции Министерства транспорта РФ") утв. Постановлением Правительства от 26.11.91 №20, с изменениями от 19.09.96. Главными задачами РТИ являются осуществление государственного контроля над соблюдением транспортного законодательства, правил безопасности движения и экологических требований при эксплуатации транспорта, а также лицензирование перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств, в пределах компетенции Министерства транспорта Российской Федерации. Лицензии на международные перевозки выдаются в соответствии с действующей инструкцией, утвержденной приказом Минтранса РФ № 9 от 21.02.94. Решающими моментами в принятии решения о выдаче лицензии на право осуществления международных перевозок являются: - наличие подвижного состава соответствующего международным требованиям по технико-эксплуатационным и экологическим параметрам; - профессиональная пригодность руководителей и водителей, подтвержденная соответствующими документами (опыт работы по международным перевозкам, знания требований международных соглашений и конвенций, обучение на курсах по специальной программе и пр.) Органы, выдавшие лицензию, могут приостановить ее действие или аннулировать при выявлении нарушения установленного порядка международных перевозок. АСМАП. В формировании и развитии рынка международных перевозок значительную роль играет АСМАП (Ассоциация международных автоперевозчиков). АСМАП является некоммерческой организацией, объединяющей российские предприятия, осуществляющие МАП грузов и пассажиров. Создана в 1974 году, и призвана представлять и защищать интересы своих членов перед национальными и иностранными, компетентными органами. АСМАП является членом Международного союза автомобилистов (МСАТ, Женева), и Международной федерации экспедиторских ассоциаций (FIATA, Цюрих), представляет интересы российских перевозчиков в рабочих органах по транспорту ЕЭК ООН, является гарантийной организацией по Таможенной конвенции МДП на территории РФ. АСМАП действует по следующим направлениям: - обеспечение российских перевозчиков документами, регламентирующими выполнение МДП; - информирование членов АСМАП об условиях и правилах выполнения МАП по территории РФ и других государств; - осуществляет консультации по правовым аспектам, вопросам экономики и организации МДП; - содействие в визовом оформлении для водителей предприятий – членов АСМАП; - организация заправки топливом на кредитной основе для перевозчиков-членов АСМАП на иностранной территории; - подбор иностранных партнеров для сотрудничества; - содействие в оформлении различных видов страхования, связанных с выполнением МДП; - обеспечение российских перевозчиков книжками МДП и ведение работ по урегулированию претензий в связи с использованием системы МДП; - подготовка менеджеров и водителей в сети учебных центров; - проведение семинаров, конференций, подготовка и выпуск методической и справочной литературы. Наряду с региональными отделениями АСМАП действуют региональные союзы перевозчиков – общественные объединения, координирующие и лоббирующие интересы автоперевозчиков на региональном уровне. В качестве примеров эффективной работы можно привести соглашение с финнами о возможности использования на магистрали Хельсинки-Москва автопоезда с увеличенным габаритом по высоте – 4200 мм, что позволило использовать для перевозки контейнеров отечественные тягачи и полуприцепы без оплаты за превышение габарита. Или договоренность отнесения всех видов страхования на себестоимость перевозок. Международные организации, регулирующие МДП. В настоящее время в мире существует свыше 40 правительственных и неправительственных организаций, которые занимаются вопросами автомобильного транспорта и международных автомобильных перевозок. Наибольшее значение для развития международных автомобильных перевозок имеет работа Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (КВТ ЕЭК ООН), Европейской Конференции министров транспорта (ЕКМТ), Международного Союза автомобильного транспорта (МСАТ), Международной Федерации экспедиторских ассоциаций (ФИАТА), Координационного транспортного Совещания (КТС) Министров транспорта государств - участников СНГ. Комитет по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН Комитет является одним из наиболее эффективных органов Европейской экономической комиссии. Он был создан в 1948 году в качестве межправительственного органа и в течение первых лет своей деятельности должен был принимать неотложные меры для решения транспортных проблем, возникших в Европе с окончанием второй мировой войны. Имеется также ряд групп экспертов, работающих непосредственно под эгидой Комитета. Среди них: - основная рабочая группа по автомобильному транспорту; - рабочая группа по статистике транспорта; - рабочая группа по перевозке опасных грузов; - рабочая группа по таможенным вопросам; - рабочая группа по перевозке скоропортящихся грузов; - рабочая группа по конструкции транспортных средств; - рабочая группа по безопасности движения и другие. Являясь консультационным органом, Комитет по внутреннему транспорту: - запрашивает и обобщает мнения международных транспортных организаций по вопросам, находящимся в их ведении, и устанавливает сотрудничество с этими организациями на согласованных с ними условиях; - изучает координацию различных видов международного внутреннего транспорта и разрабатывает рекомендации о проведении мероприятий в этом направлении; - дает рекомендации, которые могут способствовать устранению в области европейского внутреннего международного транспорта дискриминационных мероприятий и излишних ограничений; - обеспечивает между правительствами обмен информацией по всем вопросам, входящим в компетенцию Комитета; - собирает существующую документацию и способствует унификации и развитию статистики и документации; - изучает проблемы международного европейского транспорта и на основе результатов этого изучения разрабатывает конкретные мероприятия, направленные на решение этих проблем; - дает рекомендации по пересмотру существующих в Европе конвенций и соглашений в области европейского внутреннего транспорта и заключений новых конвенций и соглашений; - доводит до сведения ЕЭК вопросы, связанные с внутренним транспортом, которые могут иметь непосредственное влияние на общую экономику Европы; - дает ЕЭК заключения по вопросам внутреннего европейского транспорта. При активном участии и помощи международных неправительственных организаций Комитетом разработан ряд конвенций, соглашений, рекомендаций и норм не только для облегчения международных перевозок, но и для унификации и улучшения национальных рекомендаций. Только в области автомобильного транспорта разработано около 40 международных конвенций и соглашений, а также более 90 единообразных предписаний (правил) по конструкции транспортных средств. Кроме того, при участии КВТ отработана система обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств за причиненный ущерб (система "зеленой карты"). Членами Комитета являются все европейские государства - члены Европейской Экономической Комиссии, а также Соединенные Штаты Америки. Другие страны могут быть приглашены ЕЭК для участия в работе Комитета на условиях, устанавливаемых ЕЭК. Международные перевозки Система международных перевозок грузов автомобильным транспортом в России организована в соответствии с Конвенцией о международных дорожных перевозках (МДП или TIR - в английской аббревиатуре). Международный союз автомобильного транспорта (МСАТ, IRU) выпускает, выдает и контролирует действие основного документа системы международных транзитных автомобильных перевозок - книжки МДП (Carnet TIR). МСАТ объединяет национальные транспортные ассоциации почти 70 стран мира. Международная конвенция МДП предусматривает, что члены МСАТ несут ответственность за своих перевозчиков. При традиционной системе международных перевозок грузов автомобильным транспортом, когда товары пересекают территорию одного или более государств, таможенные власти каждого государства применяют национальные меры контроля и процедуры пропуска подвижного состава. Они отличаются в каждой стране, но обычно включают в себя проверку груза на национальной границе и выполнение национальных требований (гарантия, залог, задаток на таможенную пошлину и др.). Это приводит к значительным расходам, задержкам и вмешательству в работу международного транспорта. Для повышения эффективности функционирования международных перевозок в 1959 г. была разработана и внедрена таможенная конвенция о международной перевозке грузов по книжке МДП (корнет TIR), опечатанных таможенной пломбой. Конвенция TIR устанавливает международную транзитную систему с целью облегчить торговлю и международные перевозки товаров автомобильным транспортом. Она обеспечивает удобное и безопасное выполнение таможенных процедур, а также контролируемый доступ к транзитной системе, путем установления минимума условий и требований, которые должны быть выполнены участниками системы. (Владелец корнета TIR остается целиком и полностью ответственным перед таможней в случае неправильного применения процедур, либо совершения мошеннических действий в рамках выполнения Конвенции TIR и норм национального законодательства.) В настоящее время более 3 млн. международных транспортных средств осуществляют перевозки по этой конвенции. Система гарантий (гарантийная цепь МДП) состоит из национальных гарантийных объединений. В России это АСМАП. Если перевозчик не платит либо недоплачивает за ввоз грузов, то таможенные органы в праве требовать уплаты соответствующей недоимки с так называемой «гарантийной цепи МДП». В России книжки МДП от имени МСАТ и Международного страхового пула (IIP) уполномочена выдавать АСМАП. Приобретая книжку МДП, перевозчик уплачивает МСАТ страховую премию, а также страхует свою ответственность у страховых организаций. Каждое гарантийное объединение, представляющее перевозчиков в государстве - участнике конвенции МДП гарантирует уплату в этой стране пошлин и сборов, которые могут подлежать оплате в случае нарушений национального таможенного законодательства во время перевозки с применением книжки МДП. Конвенция МДП является важнейшим соглашением для автомобильного транспорта, так как позволяет ему реализовать преимущества перед другими видами транспорта в скорости перевозки груза «от двери до двери» без перегрузок и обеспечить высокую степень сохранности товара при его транспортировании. Конвенция МДП строится на законодательстве о страховании. В соответствии с законодательством о страховании, действующим во всем мире, лицо, желающее застраховать свое имущество или ответственность, заключает со страховой компанией договор, в соответствии, с которым указанное лицо (страхователь) уплачивает страховой компании (страховщику) страховую премию, а при наступлении предусмотренного договором события страховщик возмещает страховую сумму убытка по каждому страховому случаю. Партнером АСМАП по страхованию ответственности автоперевозчиков является ТТ Клуб (Through Transport Mutual Insurance Association Ltd.). Особенность ТТ Клуба состоит в том, что он сам является страховой Ассоциацией транспортных организаций и действует на принципах взаимного, т. е. бесприбыльного страхования. Общая сумма полученной страховой премии от всех страхователей должна равняться сумме убытков, выплаченных всем страхователям за страховой период, плюс накладные расходы. В тех случаях, когда по результатам страховых операций за год имеется превышение собранной премии над суммами выплаченных убытков, эта разница подлежит возврату членам ассоциации либо переводится в резервные фонды ассоциации по решению совета директоров, избираемых самими членами Клуба.

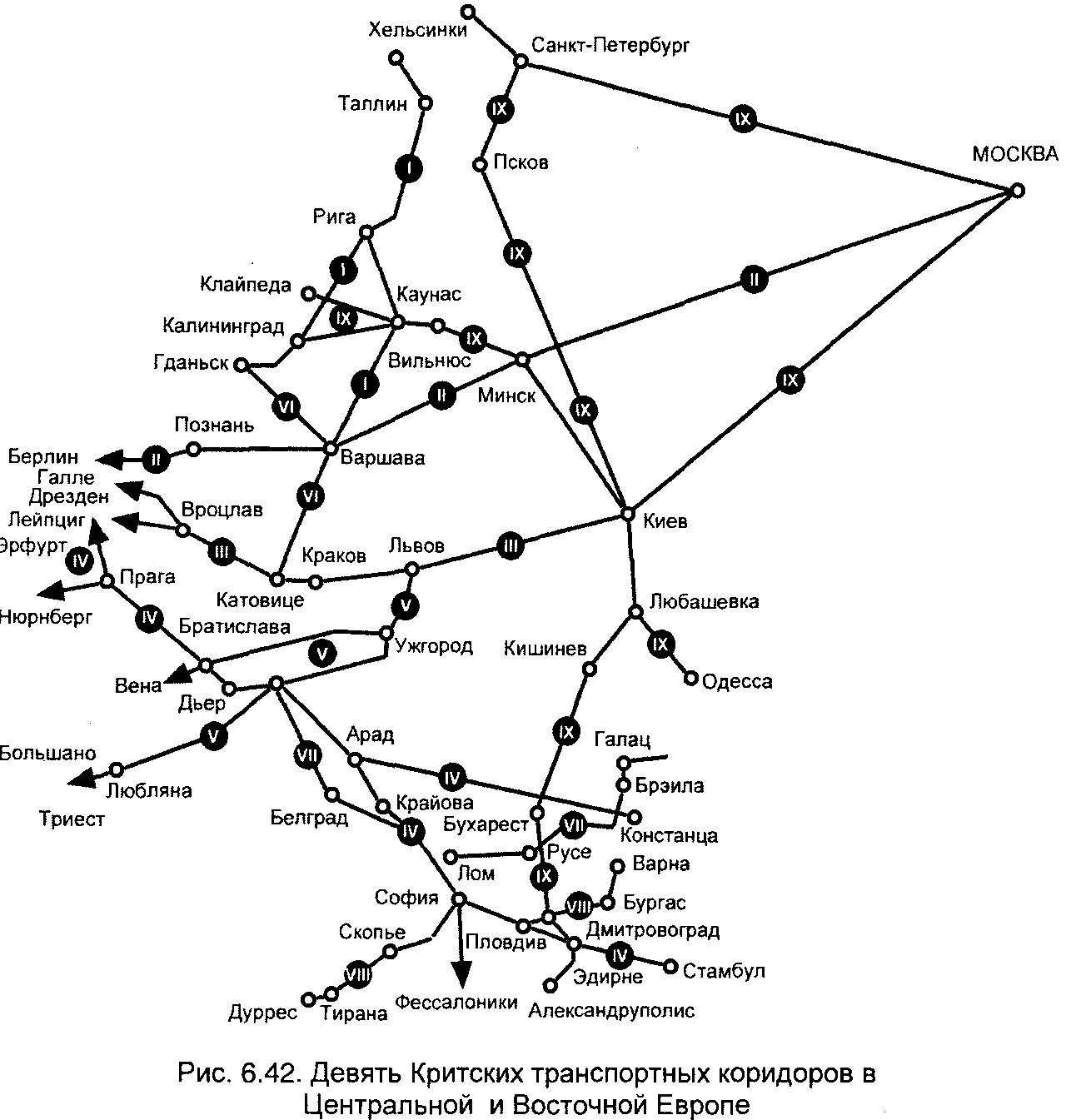

автопоездов (Из которых только 8 % соответствуют требованиям Евро-3.) и заняты свыше 125 тыс. человек. Наблюдается дальнейший процесс разукрупнения предприятий. Доля предприятий имеющих более 50 автомобилей сократилась до 1,8 %; около 10 единиц подвижного состава составляет 70 %. На долю крупных предприятий приходится 25 % всего подвижного состава. Общий объем международных перевозок на российском рынке оценивается в размере 3 млрд. долларов США (2002 г.), из которых на долю российских перевозчиков приходится свыше 1 млрд. долларов. До 80 % международных перевозок грузов и пассажиров осуществляется не российскими перевозчиками. На территории России международные перевозки выполняют автомобили более чем из 50 стран мира. До 1996 г. какого-либо системного контроля за выполнением международных автомобильных перевозок в стране не было. В 1996 г. в Российской транспортной инспекции было создано подразделение, отвечающее за учет, контроль и анализ международных перевозок. Международными соглашениями Российской Федерации иностранным перевозчикам запрещены перевозки из России в третьи страны и из третьих стран в Россию. Однако из-за отсутствия контроля со стороны российского государства иностранные перевозчики постоянно нарушают эти запреты. Отсутствует контроль за выполнением соглашения о режиме труда и отдыхе водителей на территории России, за превышением нагрузки от транспортных средств несущей возможности национальных дорог и др. Российские автотранспортные компании из-за противоречивой и непоследовательной законодательной и налоговой политики в стране находятся в неравноценных условиях работы по сравнению с иностранными конкурентами. Средний уровень всех налогов на один тяжеловесный автомобиль в странах Европейского Союза составляет 700 экю в год, в России - 8000 экю. Российские перевозчики уплачивают дорожные и другие сборы на территории иностранных государств, уровень которых постоянно растет. Относительно дешевый подвижной состав отечественного производства не отвечает требованиям стран ЕЭС и его через границы не пропускают. «Магистральники» европейских автомобильных заводов для наших перевозчиков стоят очень дорого. Происходит вытеснение российских перевозчиков даже на национальной территории. В 1994 г. на Крите состоялась вторая Паневропейская транспортная конференция. На ней была разработана и принята в рамках Европейского сообщества структура Объединенной трансевропейской транспортной системы. Были определены приоритетные коридоры в Центральной и Восточной Европе. Под международным транспортным коридором понимается направление наибольшей концентрации международных перевозок грузов и пассажиров различными видами транспорта. В полосе коридора интенсивно и скоординировано развиваются пути сообщения и объекты различных видов транспорта. Система включает 9 коридоров с 13 ответвлениями (рис. 6.42). Непосредственно Россию затрагивают 3 коридора этой системы. Это коридор № 1: Берлин - страны Прибалтики, в полосе которого находится Калининградская область, № 2: Берлин - Варшава - Минск - Москва и коридор № 9: Хельсинки - Москва - и далее в страны южной Европы. Более поздними соглашениями транспортный коридор № 2 Берлин - Варшава - Минск - Москва был продлен до Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Наиболее перспективным для России является транспортный коридор Балтика - Центр - Черное море. Его протяженность составляет более 2000 км. Конечными пунктами транспортного коридора на севере являются российские порты Балтики: Санкт-Петербург, Выборг, Приморск, а также сухопутные пограничные переходы между Россией и Финляндией. На юге конечными пунктами коридора являются морские порты: Новороссийск, Туапсе, Таганрог, Астрахань и речные порты: Ростов, Азов. Преимущества этого транспортного коридора: он проходит по территории одной страны (минуя дополнительные пограничные и тарифные согласования); проведение таможенных операций совмещается с технологической обработкой грузов на терминалах; он может обеспечить внешнеэкономические связи России со странами Северной и Северо-Западной Европы, а также со странами Ближнего Востока, Южной Европы, Турции; в рассматриваемом регионе проживают свыше 60 млн. человек. Здесь достаточно хорошо развита промышленность и сельскохозяйственное производство, что предопределяет потребности в перевозках.  В международной торговле транспортная составляющая и все ее элементы являются наиболее прибыльными. Уровень ставок по основным направлениям перевозок за один автопоезд по маршруту (±20 %): Германия - Москва - 2200 долл. США; Финляндия - Москва - 1200 долл. США; Италия - Москва - 3300 долл. США. Уровень ставок колеблется в зависимости от времени года (в конце года выше, чем в начале). Географическое положение России позволяет привлечь на наши транспортные коммуникации транзитные грузы третьих стран. По территории России проходят кратчайшие транспортные пути, связывающие Европу с государствами Центральной Азии и Азиатско - Тихоокеанского региона (В настоящее время это зона зарождения и поглощения главных грузопотоков мировой торговли). Транзит через Россию - это наиболее быстрая перевозка по сравнению с существующими альтернативными маршрутами. Грузы, проходя через Россию, пересекают меньше границ. Во взаимодействии с МПС Министерство транспорта разработало программу развития МТК с учетом стыковки их с российскими коридорами, в которые входят: транссибирский коридор (около 100 лет тому назад была построена Транссибирская магистраль, которая связала порты Дальнего Востока с пограничными переходами и портами Северо-Запада России); транспортный коридор Север-Юг; трасса Северного морского пути. Подписано межправительственное соглашение между Россией, Ираном и Индией об МТК Север-Юг, который должен обеспечивать перевозку грузов из регионов Персидского залива, Индии, Пакистана в иранские порты на Каспии, затем паромами с переходом на железнодорожную и автомобильную сеть России, либо на суда типа река-море в страны Восточной, Центральной Европы и Скандинавии. Потенциальная мощность коридора 15 - 16 млн. т. грузов в год. Третий российский МТК - это не только кратчайший коридор, соединяющий Европу с северной частью Тихого океана, с Дальним Востоком и Северной Америкой. Это и многие миллионы тонн российских удобрений и металлов, которые сейчас экспортируются в Юго- Восточную Азию Южным морским путем через Суэцкий канал. Создаваемые в рамках программы МТК терминалы, железные и автомобильные дороги и другое будут работать не только на транзит, но и на экспортные и импортные перевозки России. По решению Второй Международной Евроазиатской конференции по транспорту в 2001 г. создан Евроазиатский Транспортный Союз (ЕАТС). В функции ЕАТС, помимо других, входит содействие министерствам в развитии транспортной инфраструктуры и формирование на территории России Международных транспортных коридоров. Для эффективной работы транспортного коридора необходимо иметь: соответствующую транспортную инфраструктуру (транспортные коммуникации, терминалы, грузовые станции и др.); перевозочные средства (автомобильный и железнодорожный подвижной состав, флот и др.); информационную систему, позволяющую собирать, хранить и обрабатывать информацию о выполняемых перевозках; операторов перевозок, предоставляющих необходимый уровень услуг потребителям транспортной продукции; специалистов, знающих технологию, организацию и управление потоками грузов. Основные пункты направления Север-Юг связаны автомобильными дорогами федерального значения, двухпутной железной дорогой, внутренними водными путями сообщения и воздушным сообщением. Транспортные коммуникации по своим техническим параметрам в основном соответствуют международным требованиям. Однако техническое состояние автомобильных дорог и инфраструктура сервиса на значительной протяженности требует существенного улучшения. На направлении Север-Юг имеются в достаточном количестве терминалы. Однако они приспособлены, как правило, к работе с одним ка- ким-либо видом транспорта. При их определенной модернизации они смогут обеспечить экспортно-импортные перевозки и распределительные функции в отдельных административных центрах. В настоящее время в результате создания широкой сети автомагистралей и освоения серийного производства автопоездов большой грузоподъемности темп роста международных перевозок грузов за рубежом опережает внутренние перевозки. В странах Европы структура перевозимых грузов в международном сообщении: свежие овощи и фрукты, пищевые продукты, химические продукты, стройматериалы, дорогостоящие грузы. Автомобильные перевозки грузов между европейскими странами обеспечивают экономию времени от 11 до 56 ч по сравнению с перевозкой по железной дороге и от 48 до 134 ч по сравнению с речным транспортом. По мнению западноевропейских специалистов наиболее экономичным грузовым транспортным средством является автопоезд полной массой 40-45 т, состоящий из двухосного тягача с трехосным полуприцепом. Зарубежные перевозчики постоянно проводят работу по рационализации перевозок. Широкое применение находит терминальная система перевозок, при которой международные перевозки осуществляются только между терминалами, а развозка полуприцепов (или сменных кузовов) по стране назначения производится транспортными средствами перевозчиков, занимающихся внутренними перевозками. Терминальная сеть состоит из одного или нескольких центральных терминалов и экспедиционных складов. Склады принимают все отправки грузов в своем регионе и доставляют их на центральный терминал, где они группируются в сборные партии. Перевозочный процесс при терминальной системе выполняется за несколько циклов: подвоз груза на терминал и его хранение, линейные перевозки, развоз грузов. При выполнении перевозок на маршрутах протяженностью свыше 1000 км, проходящих через территории нескольких стран, применяется регионально-участковая система организации перевозок. На каждом плече работает автомобиль-тягач, закрепленный за данным регионом (страной), а полуприцеп доставляется от начального терминала до конечного без перегрузки. Грузы перевозятся на поддонах или в контейнерах, размеры которых соответствуют размерам погрузочно-разгрузочных и транспортных средств. С 1 октября 2001 г. вступили в силу новые нормы и требования по экологии, предъявляемые к грузовым автомобилям. Западная Европа стремится всячески оградить свои дороги от нашествия международных автоперевозчиков из СНГ. Одним из основных обвинений является экологическая опасность, которую несут автомобили из СНГ. Требования к автомобилям, работающим на междугородных автоперевозках, устанавливаются Европейской конференцией министров транспорта - ЕКМТ (СЕМТ). Эта организация выдает многократные разрешения, так называемые «книжки ЕКМТ», для особо безопасных автопоездов. Последней Резолюцией СЕМТ/СМ (2001) 9/Finat вводятся требования к трем категориях грузовых автомобилей: «green» - «зеленый» - на бампере крепится буква «U» или «G»; «greener and safe» - «более зеленый и безопасный» на бампере крепится буква «S»; «Евро-3 safe» - «Евро-3 безопасный» - на бампере крепится цифра «3». Кроме того, автомобили, чьи маршруты проходят через территорию Австрии, подпадают под норматив KVD (Kraftfahrgesetzdurchfuhrungs-Verordnung), или так называемые требования по «австрийскому шуму». Это означает, что Австрия применяет более строгие ограничения по уровню шума для ТС, выполняющих перевозки по ее территории в ночное время. Для автомобилей, соответствующих этим нормам, применяется специальный знак «L» (см. рис. 6.43).  Начиная с норм Евро-2, повышенные требования предъявляются не только к двигателю автомобиля, но и в целом ко всему ТС. Отечественная автомобильная промышленность не выпускает подвижной состав для международных перевозок. Российские транспортные компании вынуждены приобретать подвижной состав у иностранных производителей. В настоящее время самый дешевый автомобиль, соответствующий всем европейским параметрам - это белорусский автопоезд «MA3-MAN» (см. рис. 6.44). Совершенствование международных грузовых перевозок связано с: поэтапным сближением положений национального автотранспортного законодательства с международными требованиями; укреплением позиций России при совершенствовании системы многосторонних и двухсторонних соглашений об автомобильных перевозках; развитием инфраструктуры международных транспортных коридоров; внедрением эффективных технологий таможенного оформления и контроля за товарами и транспортными средствами; модернизацией производственной базы приграничных пунктов пропуска транспортных средств. ВЫВОДЫ Организация перевозки грузов представляет собой довольно сложный процесс последовательных взаимосвязанных и взаимовытекающих операций, регламентирующих все действия по перемещению грузов от места их производства до места потребления. Для сокращения затрат, связанных с производством продукции и организации ее перевозки от места производства до места потребления, функции перевозочного процесса распределены между участниками - перевозочным комплексом, автотранспортном предприятием и структурными подразделениями регионального и федерального уровня. Перевозочный комплекс - элемент перевозочной системы, состоит из следующих звеньев: подготовки груза к перевозке, погрузки, транспортирования, разгрузки и подготовки подвижного состава к работе. Не каждое соединение отдельных компонентов в группу приводит к организации. Часто в результате объединения компонентов создаются нейтральные комплексы или даже дезорганизация. Каждый компонент системы имеет свои определенные интересы, генерирует определенную информацию, которые, зачастую не совпадают с интересами других компонентов. При взаимодействии между собой они рождают равнодействующую, определяющую как провозные возможности, так и другие показатели системы. Главным фактором системного эффекта является совместимость интересов всех компонентов, входящих в систему, объединенных общей целью. Дальнейшее развитие системного подхода к организации производственных процессов связано с синергетикой. Синергетика - это новая попытка ученых описать, объяснить и предсказать поведение саморазвивающихся динамических систем вообще, а живых систем в частности. Синергетический эффект проявляется тогда, когда интересы одного компонента не только начинают совпадать, но и накладываться на интересы другого, в результате чего происходит усиление эффективности их функционирования. Организация перевозочного процесса - это определение и создание точных пропорций по времени между отдельными перевозочными этапами. Перевозка каждой партии груза должна начинаться и заканчиваться в строго установленное время. Эффективность перевозок грузов связана с учетом многообразия условий и методов их организации. При перевозке промышленных, сельскохозяйственных, строительных грузов, грузов добывающей отрасли необходимо учитывать их особенности, которые связаны с их сохранностью, безопасностью перевозок, повышением использования подвижного состава и в конечном итоге со снижением удельного веса транспортных затрат в валовом внутреннем продукте. |