Лабораторная определение гран состава. ЛР_№ 1_Определение грансостава. Цель работы Построение кривых распределения зерен по размерам и суммарного гранулометрического состава. Ознакомление с методикой проведения эксперимента и электродинамическим вибростендом пэ6700. Теоретическая часть

Скачать 362.78 Kb. Скачать 362.78 Kb.

|

|

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Построение кривых распределения зерен по размерам и суммарного гранулометрического состава. Ознакомление с методикой проведения эксперимента и электродинамическим вибростендом ПЭ-6700. Теоретическая часть Значительная доля нефтегазосодержащих коллекторов сложены терригенными (обломочными) породами – песчаники, алевролиты, аргиллиты. Эти породы состоят из разнообразных по размерам зерен неправильной формы. Количественное содержание в породе частиц различной величины принято называть гранулометрическим (механическим) составом. Гранулометрия (от лат. granulum - зернышко и ...метрия), гранулометрический анализ, механический анализ - совокупность приёмов определения гранулометрического состава горных пород. Обломочные горные породы состоят из минеральных и органических частиц различного размера. Эти частицы разделяются по их размеру на определённые комплексы, или фракции. Под гранулометрическим (механическим) составом породы (кернов) понимают количественное содержание в них частиц различной величины в процентах по весу. Механический состав пород определяют ситовым и седиментационным анализом. Разделение песчаных фракций (с размерами частиц от 0,074 мм до 2-3 мм) производится просеиванием через наборы сит с соответственными отверстиями – так называемый ситовой анализ. Разделение более мелких частиц производится гидравлическими методами, основанными либо на различии скорости осаждения частиц разного размера в спокойной воде, либо на способности струи различной скорости течения увлекать частицы разного размера. От грансостава зависят такие важные свойства пористой среды как пористость, проницаемость, удельная поверхность, капиллярные свойства и т. д. Часто гранулометрический состав горных пород, именно терригенных, а их в земной коре в осадочном комплексе до 85-95 %, позволяет решить так называемую обратную задачу, а именно - изучить прошлое суши, что облегчает поиск нефти и газа, а также других полезных ископаемых. При проведении ситового анализа сита располагают при рассеве таким образом, чтобы вверху было сито с наиболее крупными размерами отверстий (рис. 1). В него насыпают навеску породы и ведут просеивание.После этого взвешивают породу, оставшуюся на каждом сите, а результаты ситового анализа записывают в таблицу.

Таблица 1

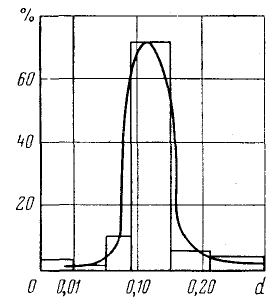

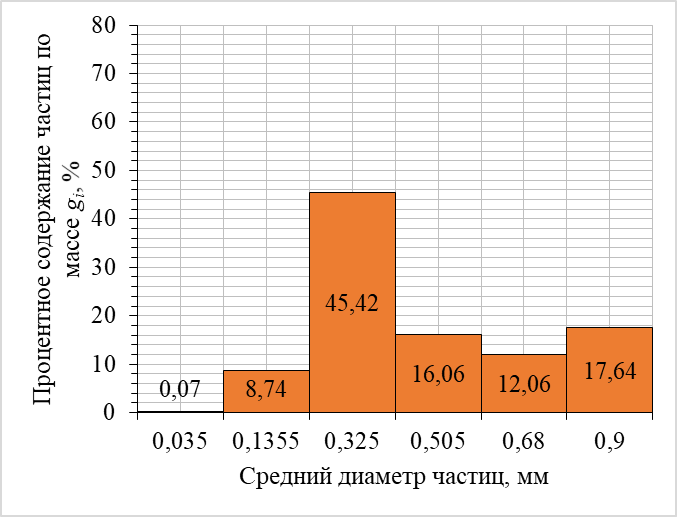

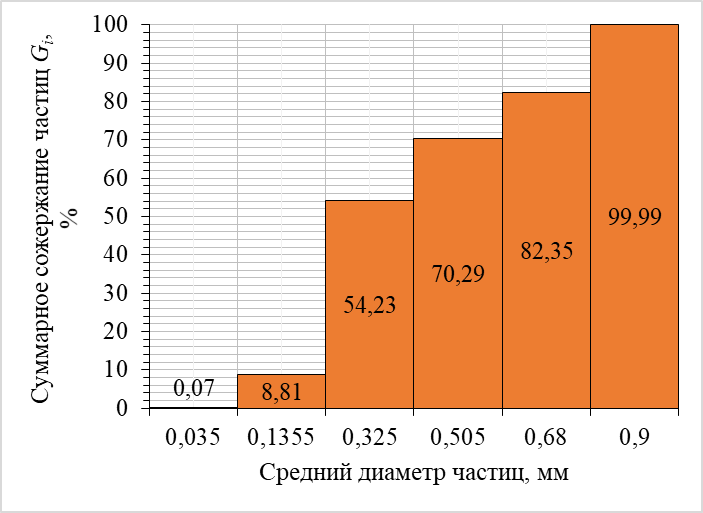

Размер основной массы зерен песка в нефтяных месторождениях колеблется обычно в пределах 1,25—0,05 мм. Для Пермского Прикамья размер главной массы зерен песка в нефтяных месторождениях – 0,25 – 0,05 мм. Результаты гранулометрического анализа представляются в виде таблиц фракционного состава, что не всегда удобно для восприятия, или в более наглядном графическом виде – дифференциальная и интегральная (кумулятивная) кривые распределения зерен песка по размерам (рис. 2 и 3).

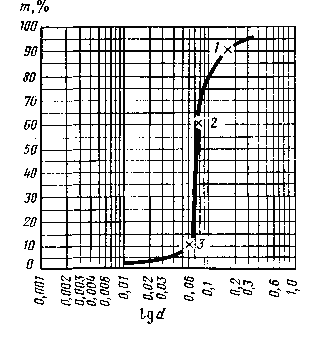

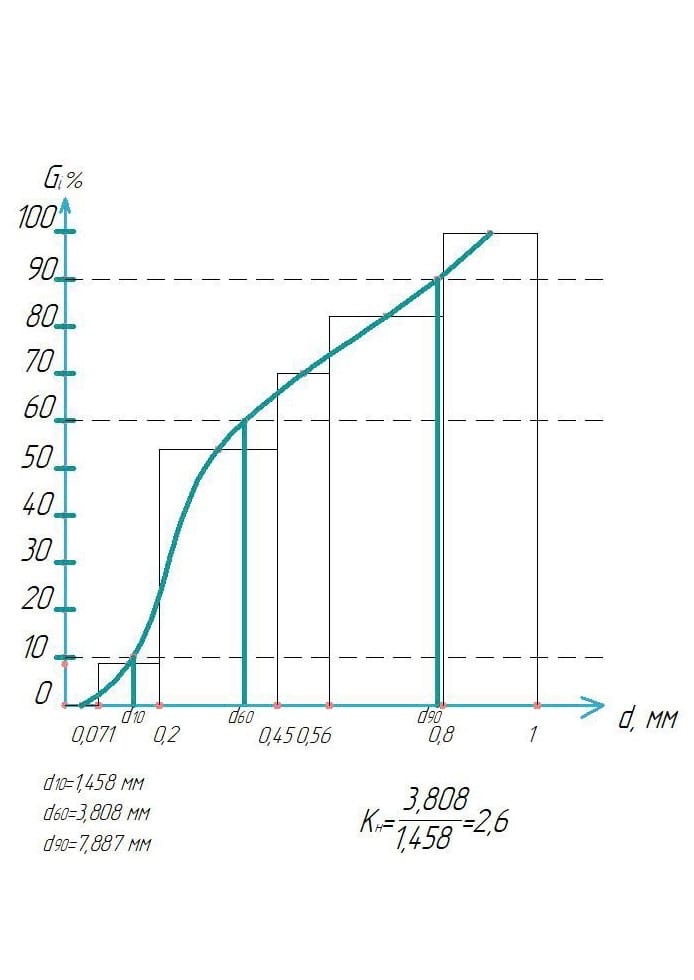

На кумулятивной кривой графика на рис. 3 надо обратить внимание не только на характер кривой, но и на три характерные точки на кривой. Точка 1, соответствующая размеру отверстия сита, на котором задерживается 10 % более крупных фракций, а 90 % более мелких фракций проходит через сито; перпендикуляр, опущенный из этой точки на ось абцисс дает диаметр зерен песка d90, по которому определяется, например, размер щелей забойного фильтра, спускаемого в скважину и служащего для ограничения количества песка, поступающего из пласта. Ширину наиболее распространенных прямоугольных щелей фильтра ориентировочно находят, удваивая указанный диаметр зерен d90. А диаметр круглого отверстия фильтра получают умножением этого диаметра зерен d90 на три. Чтобы получить диаметр гравия в гравийных фильтрах, надо указанный диаметр зерен d90 умножить на 1012. Точка 2, соответствующая 60 %-ному суммарному весовому составу, включая все более мелкие фракции, используется для определения коэффициента неоднородности. Точка 3, соответствующая 10 %-ному суммарному весовому составу, включая все более мелкие фракции, дает так называемый эффективный диаметр частиц. Отношение d60/d10 характеризует коэффициент неоднородности песка. Для совершенно однородного песка, все зерна которого равны между собой, кривая суммарного состава выразится вертикальной прямой линией, а коэффициент неоднородности будет равен Кн=d60/d10=1. Коэффициент неоднородности пород нефтяных месторождений колеблется в пределах 1,1-15. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА Вибростенд приводится в действие электромотором, который посредством соединительной муфты связан с встряхивающим механизмом, заключенным в кожух станины. Сита устанавливают на поддоне, передвигаемом вдоль двух колонн, и закрепляют хомутом. С помощью эксцентриков, закрепленных на валике, и, соединенных хомутом с поперечиной, осуществляется вращательное движение и встряхивание сит. Вибростенд работает с частотой колебания рабочего стола от 12 до 25 Гц и амплитудой колебания от 0,25 до 4 мм. Благодаря этому сита встряхиваются, способствуя тем самым нормальному рассеиванию зерен. Под ситами внизу устанавливается плотная бумага, в которую отсеивается фракция с размером частиц меньше 0,14 мм. Стандартный набор состоит из 11 сит. Размеры отверстий сит указаны в таблице 2. Таблица 2

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ Взять экстрагированный и высушенный при t= 105 0С дезинтегрированный (размельченный) образец горной породы. Из образца породы взять навеску 25-30 г. Установить во встряхивающий аппарат набор из 5 сит, диаметр отверстий в которых составляет 0,8; 0,56; 0,45; 0,2; 0,071 мм. Под ситами внизу установить плотную бумагу, в которую отсеивается фракция с размером частиц меньше 0,071 мм. Индикатором ТАЙМЕР установить время – 10 минут. При меньшей продолжительности рассеивание может быть не полным. Нажать «Пуск». Подстроить при необходимости амплитуду вибрации рабочего стола ручкой регулятора АМПЛИТУДА. После автоматической остановки вибростенда, набор сит извлечь из аппарата и содержимое каждого сита и плотной бумаги аккуратно высыпать на глянцевую бумагу, обмести сита от приставших частиц мягкой волосяной кисточкой. Каждую фракцию взвесить отдельно, результат записать в табл. 3. Подсчитать процентное содержание каждой фракции по массе gi по формуле  , ,где mi – масса песка, оставшегося на i-ом сите; N – количество сит. Рассчитать нарастающее суммарное содержание фракций по формуле  Вычислить средний диаметр частиц для каждой фракции по формуле  где d1 – нижняя граница фракции, d2 – верхняя граница фракции. Так для фракции, где d1 = 0,071 мм, d2 = 0,2 мм, dсрi = (0,071+0,2)/2 = 0,1355 мм ≈ 0,14 мм. Результаты занести в табл. 3. По данным табл. 3 построить кривые распределения зерен песка по размерам и суммарного гранулометрического состава (рис. 2 и рис. 3). Таблица 3

Рис. 2. График распределения зерен песка по размерам  Рис. 3. График суммарного гранулометрического состава  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: Что такое механический состав горных пород. Количественное содержание в породе частиц различной величины принято называть гранулометрическим (механическим) составом. Что такое «фракция». Обломочные горные породы состоят из минеральных и органических частиц различного размера. Эти частицы разделяются по их размеру на определённые комплексы, или фракции. Определить по данным графика кумулятивного гранулометрического состава размеры скважинных фильтров, необходимых для ограничения выноса песка из пласта на забой скважины. Ширина наиболее распространенных прямоугольных щелей фильтра:  Диаметр круглого отверстия фильтра:  Диаметр гравия в гравийных гравийных фильтрах:  Определить наиболее часто встречающуюся фракцию. 0,2…0,45 - Песчаная среднезернистая (0,25-0,5) Показать на графике (вручную) области пелитовой, мелко-, средне-, крупнозернистой фракций (при их наличии).

Сделать вывод о фильтрационных (низко-, средне-, высокопроницаемый) свойствах исследуемого образца керна. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||