проект. Проект по русскому языку. Цель работы создать описание русской языковой картины мира. Задачи

Скачать 81.32 Kb. Скачать 81.32 Kb.

|

|

Содержание. Введение……………………………………………………...…….……………..….2 1. Влияние языка на мышление…………………………………………………………………...…..…....3 2. Языковая картина мира как основа знаний о мире……………………...................................................................................……....4 3. Лексические особенности русской языковой картины мира…..…………………………………………………………….…………..……..5Заключение……………………..………….……………………………..….……….8 Список используемой литературы ……….………...…………………………………...……………………..…………..9 Введение. Актуальность: Мы во многом видим мир так, как его нам преподносит язык. То, что не отражается в языке, не отражается и в сознании носителей языка, не существует для них. Поэтому изучение языка – это познание мира и себя. Такое изучение прежде всего важно тем, что изменяет личность самого изучающего. Язык – это не только система знаков для общения. Российский писатель С. Довлатов говорил, что личность человека на 90% состоит из языка. Язык – это основа понимания своей принадлежности к определенной нации, культуре, понимания себя через эту принадлежность. Российский филолог и фольклорист19 в.Ф.Буслаев писал об этом: «Язык есть выражение не только мыслительности народной, но и всего быта, нравов и поверий, страны и истории народа». Эти слова не потеряли актуальности и сейчас. Понимание основ языковой картины мира родного (русского) языка способствует развитию личности и гражданственности носителей русского языка. В соответствии с вышеизложенным была сформулирована цель работы: создать описание русской языковой картины мира. Задачи: Определить, какие лингвистические особенности русского языка отражают языковую картину мира носителей. Изучить влияние языка на мышление. Объект исследования: русский язык. Предмет исследования: лингвистические проявления национально-культурных особенностей мышления русскоговорящих людей. Практическая значимость: Данное исследование поможет лучшему пониманию особенностей мышления окружающих, улучшению коммуникации, налаживанию взаимоотношений на основе взаимопонимания, а также повысит интерес и мотивацию к более глубокому изучению не только русского, но и других языков. Глава 1. Влияние языка на мышление. Мы во многом видим мир так, как его нам преподносит язык. То, чего нет в языке, не попадает в поле нашего сознания, а неосознанное для нас не существует. Пользуясь словами, человек, сам того не замечая, принимает и заключенный в них взгляд на мир, а грамматическая система сама формирует мысль, является программой мыслительной деятельности, средством анализа и синтеза впечатлений индивидуума. Еще в трудах учёного Гумбольдта отмечалось, что язык является посредником между реальностью и внутренним миром человека: "Отразившись в человеке, мир становится языком, который, став между обоими, связывает мир с человеком и позволяет человеку плодотворно воздействовать на мир". Тер-Минасова пишет о том, что язык «хранит культурные ценности - в лексике, в грамматике, в идиоматике, в пословицах, поговорках, в фольклоре, в художественной и научной литературе, в формах письменной и устной речи. Овладевая родным языком, дети усваивают вместе с ним и обобщенный культурный опыт предшествующих поколений. Он формирует личность человека, носителя языка, через навязанные ему языком и заложенные в языке ви́дение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения». Глава 2. Языковая картина мира как основа знаний о мире. Языковой картиной мира принято называть совокупность представлений о мире, заключенных в значении разных единиц данного языка (словах, предложениях, устойчивых сочетаниях и т.д.). Языковая картина мира формируется системой ключевых значений и связывающих их инвариантных ключевых идей (так как они дают «ключ» к ее пониманию). Ключевые для русской языковой картины мира концепты заключены в таких словах как душа, судьба, тоска, счастье, разлука, справедливость (сами эти слова тоже могут быть названы ключевыми для русской языковой картины мира). Такие слова являются лингвоспецифичными — в том смысле, что для них трудно найти лексические аналоги в других языках. Наряду с такими культурно-значимыми словами-концептами к числу лингвоспецифичных относятся также любые слова, в значение которых входит какая-то важная именно для данного языка (т. е. ключевая) идея. Таковы, в частности, слова собираться, добираться (куда- то), постараться (что-то сделать); сложилось, довелось; обида, попрек; заодно и др. То, что некоторая идея является для данного языка ключевой, подтверждается, с одной стороны, тем, что эта же идея повторяется в значении других слов и выражений, а также иногда синтаксических конструкций и даже словообразовательных моделей, а с другой стороны — тем, что именно эти слова хуже других переводятся на иностранные языки. Такие слова являются специфическими для русского языка, т.к. им трудно найти лексические аналоги в других языках. В языковой картине мира запечатлен национальный способ видения мира, определяющий национальный характер. Национальная языковая картина мира является результатом отражения коллективным сознанием народа внешнего мира в процессе своего исторического развития, включающего познание этого мира. Внешний мир и сознание – вот два фактора, которые порождают языковую картину мира любого национального языка. Отображая культуру нации, язык участвует в формировании менталитета народа – носителя языка. Каждый язык «рисует» свою картину, изображающую действительность несколько иначе, чем это делают другие языки. Языковая картина мира включает, таким образом, как минимум три компонента – мир действительности, мир мышления и мир языка. Глава 3.1 Лингвистические особенности русской языковой картине мира. Наиболее ярко и разнообразно языковая картина мира проявляет себя в лексической системе, так как именно лексика является средством непосредственного взаимодействия носителя языка с внеязыковой средой. Так, для русской языковой картины мира значимой является идея открытого пространства, на это указывает много синонимов и однокоренных слов – воля, приволье, раздолье, простор. Эти слова означают пространство, т.е. внешний мир, но также их смысл включается в понятия, характеризующие внутренний мир человека: на волю – означает не только наружу, но быть свободным без ограничений внутренне, например, в своих желаниях (сделать по своей воле), целях (сила воли), стремлениях (своеволие, т.е. своя воля). Д.С. Лихачев писал: «Широкое пространство всегда владело сердцем русским. Оно выливалось в понятия и представления, которых нет в других языках. Чем, например, отличается воля от свободы? Тем, что воля вольная – это свобода, соединенная с простором, ничем не огражденным пространством». Воля в русской языковой картине мира ассоциируется с твердостью, непреклонностью, натиском: сильная воля, железная воля, несгибаемая воля, воля к победе, волевой напор, волевой человек (=сильная личность, способная менять ход событий) и т.д. При этом данный компонент в русской языковой картине осмысляется положительно, об этом говорит отдельное понятие добровольно, т.е. добро+воля. Желания могут быть как моральными, так и аморальными, соответственно, воля может быть доброй и злой. Поэтому действие воли уравновешивается действием другой силы, которая называется совестью. Если воля в русской языковой картине мыслится как активное начало, побуждающее к действию, то совесть – это нравственный тормоз, блокирующий волю к аморальным побуждениям. Об этом говорят устойчивые выражения совесть не позволяет, хоть капля совести, ни стыда ни совести, совесть проснулась. Интересны оттенки значений совесть и стыд в русской языковой картине. Совесть – это моральный регулятор внутренней жизни человека, совестно перед собой. А стыд ориентирован наружу, на нормы общества, стыдно перед другими, стыдятся кого-то, а не себя. На это указывают народные пословицы:

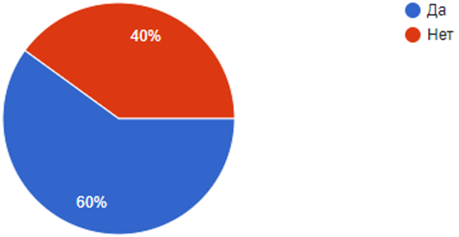

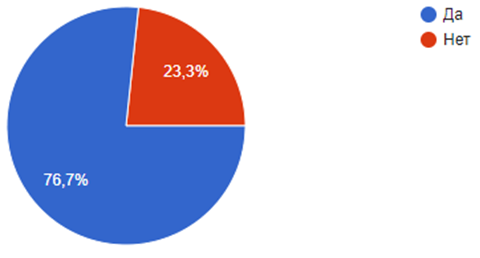

О различии в русской картине мира оттенков понятия стыд и совесть свидетельствуют поговорки: в ком стыд, в том и совесть; есть совесть – есть и стыд, а стыда нет – и совести нет. В русском языковом сознании совесть «главнее» стыда, а воля «главнее» свободы, т.к. понятия воля и совесть ориентируются на внутренний мир человека, а для русского мышления уход во внутреннюю духовную жизнь важнее активно-преобразовательного познания мира, также характерно созерцательное отношение к миру, а познание внешнего мира, природы, общества мыслится через самопознание, подчинение человека жизненной силе природы. Особое отношение в русском языке, а значит, и в народном сознании, к природе. Об этом говорит в первую очередь обилие уменьшительно-ласкательных суффиксов в названиях растений, ландшафта, природных явлений: колокольЧИК, одуванЧИК, ромашКа, в формах слов: березОНЬКа, ёлОЧКа, репКа, реЧКа, дорожКа, зимУШКа (интересно, что только зима из 4-х названий сезонов обладает уменьшительно-ласкательной формой. Вероятно, это связано с желанием «задобрить» суровую русскую зиму), солнЫШКо, дождИК и т.д. Вообще одной из особенностей русского языка является не только огромное количество уменьшительно-ласкательных суффиксов (ушк, юшк, ышк, ишк, оньк, еньк, к, очк, ечк, ик, ек, чик, ок и т.д.), но и способность использовать их практически со всеми существительными, причем обозначающими не только конкретные, но и абстрактные понятия: столИК, стыдобУШКа, птичКа, рыбКа, волЮШКа, горЮШКо, словЕЧКо, ночЕНЬКа, утрЕЧКо и т.д. Каждый русский человек регулярно, не задумываясь, использует эти формы в своей повседневной речи: «Сходи в магазинЧИК, купи хлебУШКа, колбасКи, водИЧКи, да конфетОК, чаЁК попьем». При этом размер или количество предметов значения не имеет, на первый план выходит неосознанное отношение к предмету речи. Уменьшительный же смысл суффикса используется тут вторично, т.к. для русского языкового менталитета характерно ласковое, жалостливое отношение ко всему маленькому. Интересно, что слова с суффиксами, имеющими значение увеличения в размерах, русскими воспринимаются с негативным отношением: бородИЩа, домИЩе, пылИЩа, детИНа и т.д. Впрочем, таких суффиксов в русском языке значительно меньше, чем уменьшительно-ласкательных, и такие формы слов используются гораздо реже, что указывает на в целом ласковое отношение к миру в русском языковом сознании. В подтверждение к этому можно добавить и такой базовый концепт для русскоговорящего человека, как концепт добра. Это нашло отражение в использовании слова добро для обозначения совершенно разных жизненных реалий: приветствие (доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи), добро (в знач. хорошо, ладно), добро (в знач. имущество), подобру- поздорову (уходить), доброе слово (приятное слово), добрый (в знач. большой, сытный: добрый кусок – большой кусок), добро пожаловать, доброго пути, всего доброго и т.д. При этом данный концепт настолько важен для русского языкового менталитета, что в русском языке существует разделение близких понятий добро и доброта. Доброта – это только качество, в то время как слово добро и производные от него прилагательные имеют более широкие и глубокие значения. Интересно, что для обозначения качества, признака, используются две части речи – доброта (существительное) и добрый (прилагательное). Доброта воспринимается языковым мышлением как некий овеществленный признак, существующий как бы сам по себе (ср. доброта спасет мир, у доброты нет возраста, доброта пришла в мир и т.д.). Добрый – это признак в «чистом виде», выраженный именем прилагательным, характеризующий тот или иной предмет или абстрактное понятие. Такое «удвоение» означает, что наличие данного качества очень важно для русского языкового менталитета. Лексические нюансы всегда свидетельствуют о том, что для данного языка как инструмента осмысления мира очень важны акценты на тех или иных оттенках. Это происходит в тех случаях, когда сам концепт является важным для данной культуры. 2.1. Опрос Тема русской языковой картины мира довольно обширная, поэтому, чтобы узнать мнение других людей, был составлен опрос. Учащиеся отвечали на разные вопросы, в том числе рассуждали о ключевых словах русской языковой картины мира. Это помогло понять, как люди понимают рассматриваемое понятие, и какие слова являются для них лингвоспецифическими. Первый вопрос состоял в том, чтобы участники ответили, знают ли они, что такое языковая картина мира.  Мы можем видеть, что более половины опрошенных имеют представление об этом термине. Второй вопрос состоял в том, чтобы участники ответили, связана ли языковая картина мира с мышлением или же нет.  Как мы можем видеть, многие согласны с тем, что языковая картина мира связана с мышлением, что и было ожидаемым ответом. Последний вопрос заключался в том, могут ли отвечающие сказать, какие слова относятся к русской национальной картине мира. Список слов и их повторений ниже: Мир, Балалайка, Язык, Авось, Тоска, Удаль х2, Душа, Совестно, Правда, Кокошник, Воля, Раздолье, Ширь, Матрешка х3, Дружественность, Гостеприимство, Берёза х3, Самовар, Валенки, Христианство, Красота х2, Зима, Добро, Величие, Строгость, Снег, Родина. Можно увидеть, что некоторые слова, обозначающие предметы, которые когда-то использовались в жизни русского человека, уже вышли из активного употребления, например, кокошник, валенки, самовар, балалайка. Теперь они передаются из поколения в поколение, что способствует сохранению традиций и культуры русского народа. Опрашиваемые привели много абстрактных слов, связанных с духовной жизнью человека, нравственностью, широтой души, например, совестно, правда, христианство, добро, величие, красота, душа, дружественность, гостеприимство и пр. Далее можно увидеть слова, которые обозначают открытые пространства, свободу: раздолье, ширь, воля, мир. Есть также слова, обозначающие природные явления: зима, снег. Заключение. Одним из наиболее актуальных направлений современной лингвистики является изучение языка в плане его соотнесенности с окружающим миром. Вопросы о том, как человек отражает мир вокруг нас, как преломляет его он в своем сознании и как, наконец, он репрезентирует эту познавательную деятельность и познанную действительность в языке человека, находятся в самом центре лингвистических исследований на современном этапе развития науки о языке. Изучение языка в плане его отражаемости окружающего мира включает целый ряд проблем, связанных с изучением истории, культуры, литературы того или иного народа, его менталитета, национального характера, особенностей мышления, психологии и т. д. Выход в эти смежные области, несомненно, обогащает науку о языке, делает её более полной и адекватной требованиям ХХI века. Русский язык предстает перед нами как этнокультурная лингвоментальная система, так как одна из главных функций национального языка – это формирование языковой картины мира. Лексические нюансы свидетельствуют о том, что для данного языка как инструмента осмысления мира очень важны акценты на тех или иных оттенках. Отталкиваясь от результатов опроса, мы проследили процесс отражения в русском языке элементов материальной и духовной культуры русского народа. Изменения языка и его единиц обуславливаются изменениями в культуре, поэтому лексика языка содержит в себе информацию ментального характера. Список используемой литературы. 1. Дойчер Г. Сквозь зеркало языка: почему на других языках мир выглядит иначе. – М.: Изд-во АСТ, 2018. – 360 с. 2. Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. – Сб. ст. – М.: Языки славянской культуры, 2005. — 544 с. – (Язык. Семиотика. Культура). 3. Ларина Т.В. Англичане и русские: язык, культура, коммуникация. – М.: Языки славянских культур, 2013. – 382 с. 4. Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета. – М.: Изд-во Финта, Изд-во Наука, 2010. – 328 с. 5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурные коммуникации. – М.: Изд-во Слово, 2000. – 165 с. |