Блокада Ленинграда. 900 дней блокады Кулов. Частное профессиональное образовательное учреждение Сибирская региональная школа (колледж) Анны Муратовой (14) проект

Скачать 1.29 Mb. Скачать 1.29 Mb.

|

|

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сибирская региональная школа (колледж) Анны Муратовой» (14) ПРОЕКТ по направлению: история «900 дней блокады Ленинграда» Тип проекта: информационный

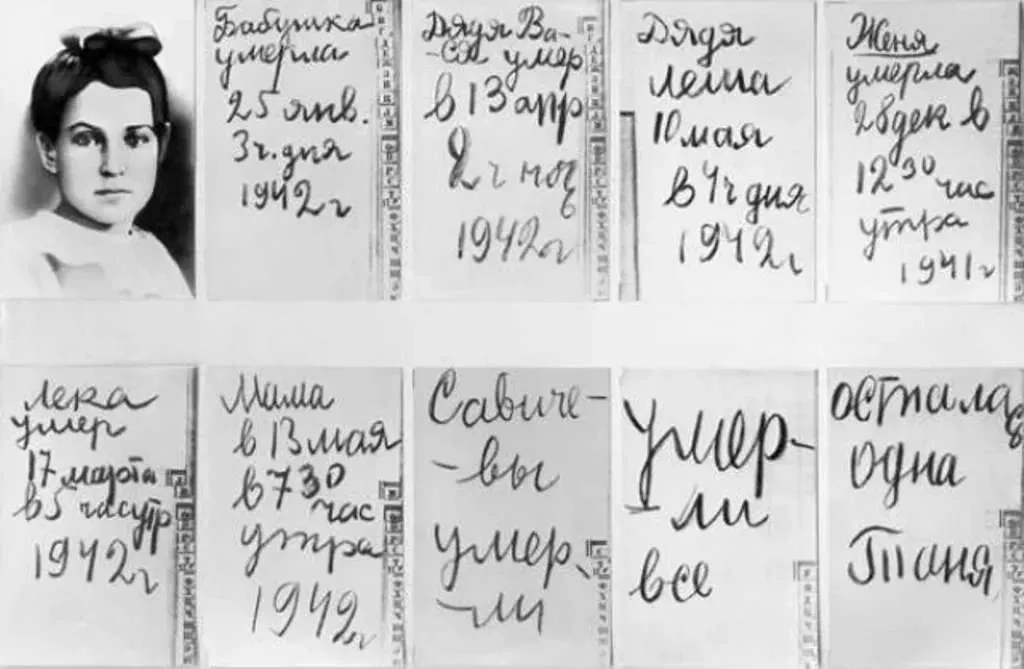

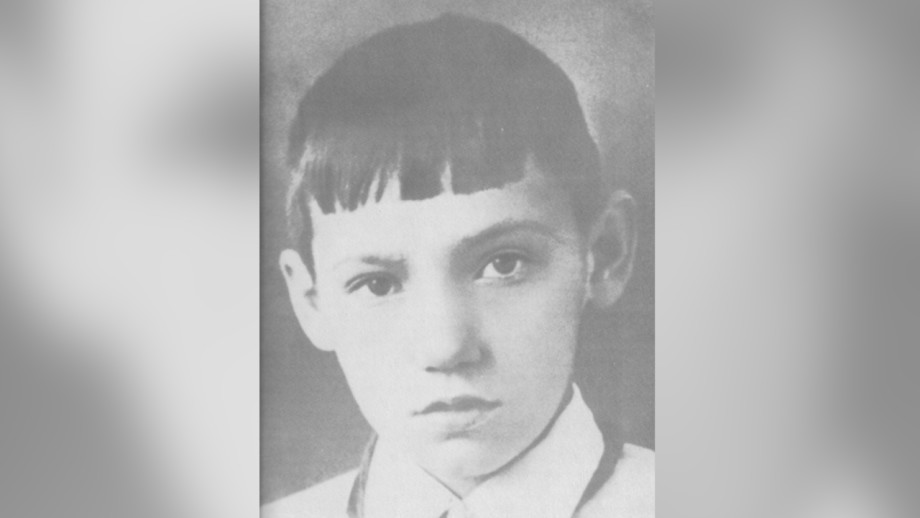

г. Омск, 2022 ОГЛАВЛЕНИЕВВЕДЕНИЕ 3 2 ВВЕДЕНИЕТема проекта и её актуальность: Блокада Ленинграда проводилась в Великую Отечественную войну германскими войсками с целью овладеть городом и уничтожить его. В ходе Ленинградской битвы германские войска прорвались через ст. Мга, заняли 8 сентября 1941 Шлиссельбург и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Началась блокада города, длившаяся 871 день, сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. В 1941–42 сов. войска неоднократно предпринимали попытки прорвать кольцо блокады, но смогли это сделать только в январе 1943. В феврале в Ленинград пошли поезда с продовольствием, боеприпасами, сырьём. В ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 блокада была снята полностью, прекратились артобстрелы. Планы германского командования уничтожить Ленинград, вынудить оборонявшиеся советские войска к капитуляции потерпели провал. Героизм и стойкость ленинградцев в условиях блокады стали символом непобедимости и мужества советского народа. Цель проекта: Актуализация проблемы воспитания у молодого поколения чувства патриотизма к своей Родине, а также развитие интереса к истории страны посредством углубления и расширения их знаний о ВОВ и , в частности, о блокаде Ленинграда Задачи: 1) изучить исторические сведения о Блокаде Ленинграда; 2) собрать информацию о жизни людей в блокадном Ленинграде; 3) познакомиться с некоторыми записями в дневниках, которые вели дети во время блокады; 3 4) создать буклет «Блокада Ленинграда» Этапы работы над проектом: Изучение дневников блокадников Изучение документов, фотографий, исторических источников; Знакомство с произведениями литературы и музыки о блокаде Ленинграда; Изучение документальной хроники тех лет. Методы и приёмы: - сбор информации; - поиск документов; 4 РАЗДЕЛ I. Начало военных действий 22 июня 1941 года фашистская Германия, нарушив пакт о ненападении, вероломно напала на советскую землю. Как только ступил сапог немецкого солдата на советскую землю, весь народ, от мала до велика, поднялся на борьбу с немецкими захватчиками. На всей территории, захваченной врагом, развернулась массовая борьба с оккупантами. В соответствии с планом «Барбаросса» группа армии «Север» должна была захватить Ленинград и перерезать пути сообщения с внешним миром. Позже был разработан оккупационный план по захвату города, который получил название «Ольденбург». Этот план включал в себя: полное истребление населения, сокращение численности людей путем голода, уменьшение количества людей в ходе ликвидации медицинского оборудования и обслуживания, уничтожение образованного населения, переселение людей в места, непригодные для жизни. Положение блокадного Ленинграда. 8 сентября 1941 года. Понедельник. День этот рождался под завыванье сирен. «Внимание! Внимание! Говорит штаб местной противовоздушной обороны города … Воздушная тревога, воздушная тревога!...» Гитлеровские войска захватили Шлиссельбург. Ленинград оказался в блокаде Длилась блокада с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня. К началу блокады в городе не имелось достаточных по объёму запасов продовольствия и топлива. Единственным путём сообщения с Ленинградом оставалось Ладожское озеро, находившееся в пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждающих, на озере также действовала объединённая военно-морская флотилия противника. Cудьбы людей во время блокадного Лениграда. 5 Правительство предоставляло возможность эвакуироваться, но этим воспользовались не все: люди надеялись, что враг не дойдет до города. 8 сентября 1941 года немцы разбомбили крупные продовольственные Бадаевские склады, и трехмиллионное население города было обречено на голодное вымирание Наступила самая тяжелая для ленинградцев зима 1941-42 годов, когда морозы достигали 40 градусов, а не было ни дров, ни угля. Чтобы хоть как-то согреться, люди разбирали деревянные дома, жгли мебель, книги. К середине декабря 1941 года прекратилось транспортное движение, а в январе 1942 замерзли водопроводные и канализационные трубы и жители остались без воды. Подача электроэнергии прекратилась. За водой голодные, истощенные люди ходили на Неву, падая и умирая по дороге. Трупы уже перестали убирать, их просто заносило снегом. Ленинградцы говорили, что из магазинов исчезли не только продукты, но даже их запах и теперь в торговых залах пахло пустотой. Съедено было все: и кожаные ремни, и подметки, в городе не осталось ни одной кошки или собаки, не говоря уже о голубях и воронах. Люди умирали дома целыми семьями, целыми квартирами. Начиная с декабря 1941 г. Ленинградским УНКВД стали фиксироваться случаи людоедства. За первую декаду месяца было зафиксировано 9 случаев, за две последующие недели – еще 13 случаев, в январе 1942 г. В целом по городу было отмечено в общей сложности 77 случаев каннибализма, а за первую декаду февраля уже 311. По занесенному снегом городу потянулись многочисленные процессии: закутанные во все тёплое и потому бесформенные человеческие фигуры брели по улицам по направлению к кладбищам, волоча за собой детские саночки, фанерные листы с уложенными на них в самодельных гробах или зашитыми в простыни и одеяла покойниками. (рис 1-3) По подсчётам только за первую блокадную зиму от голода погибли более 600 тыс. человек, а за январь и февраль 1942 г. – более 200 тысяч. 6 Все питание для работающего на производстве человека составляли 250 граммов хлеба, выпеченного пополам с древесными и другими примесями и оттого тяжелого и такого маленького. Все остальные, в том числе и дети, получали 125 граммов такого хлеба. Тема невыносимого голода становится одной из главных в дневниках блокадников. Людям приходилось, есть, что попало, многие не выдерживали и умирали. По карточкам регулярно выдавали только перец, горчицу, уксус и тоненький кусочек хлеба. На рынке можно было купить кусочки шкуры животных, из которых варили студень. Чтобы не умереть с голоду блокадникам приходилось проявлять изобретательность, так в пищу шли ремни из сыромятной кожи их мельчили и варили с солью. На олифе жарили хлеб, делали блины из горчицы, от которых многие умирали, получив ожог внутренних органов. Летом ели лебеду и землю, привезенную с разгромленного Бадаевского склада, земля была пропитана маслом и сахарным сиропом. Земля казалась людям жирным творогом, она была черной и промасленной. Ели ее маленькими кусочкам и запивали кипятком. Все окружающее становилось для голодных людей съедобным, так некоторые собирали мучной клей из под обоев, ели олифу, технические масла, вазелин и всевозможные отходы растительного сырья. Ленинградцы не только страдали, переживая голод, холод, страх и утрату близких и родных, но они еще и действовали. Работали в тяжелых условиях войны, помогали воевать, спасали, кто-то снабжал ленинградцев топливом, кто-то собирал детей, организовывал больницы, стационары, обеспечивал работу заводов, фабрик. В городе продолжали работать заводы и фабрики, они снабжали армию оружием. На место ушедших, на фронт становились подростки и женщины. Оружие, произведенное в блокадном Ленинграде, поставлялось даже в Москву. 7 В эти тяжелые дни каждый человек мог раскрыться по-разному, кто-то проявлял себя в благородстве, щедрости своей души, смелости и любви, а кто-то напротив в подлости, нечеловеческом отношении к окружающим. Но тот подвиг, который совершили блокадники, был основан на простом желании выжить и защитить свой образ жизни. Работа помогала держаться и выживать. В безлюдном, обессиленном и голодном городе продолжалась деятельность большинства учреждений. Почтальоны разносили письма, типографии печатали карточки, газеты, листовки, работали райисполкомы, детские сады, поликлиники. Работа заглушала непрестанные, доводящие до безумия мысли о еде. Через работу люди приобщались к жизни страны, от которой они были отрезаны. Дорога жизни Единственной артерией, связывающей осаждённый Ленинград с большой землёй, стала начавшая действовать с сентября 1941 г. – водная летом и ледовая зимой – коммуникация по Ладожскому озеру. По ней, в осаждённый город из глубины страны направлялись пополнения, продовольствие, боеприпасы, топливо и другие, необходимые материалы. Пропускная способность этого пути осенью 1941 г. Была невелика. Сильные штормы на Ладоге и непрерывные вражеские бомбардировки срывали планы перевозок. Суда, добравшиеся до Ленинграда, выходили в обратный рейс с эвакуируемыми из города людьми, заводским оборудованием, произведения культуры и искусства. В начале ноября 1941 г. Ударили морозы, и Ладожское озеро начало замерзать. Ледоколов на Ладоге не было, и на борьбу со льдом вышли вооруженные пилами пешнями и взрывчаткой моряки, пехотинцы и жители Новой Ладоги. к 17 ноября Ладожское озеро замерзло окончательно. Сначала в город послали пробный санный обоз из 350 саней, возглавленный старшим лейтенантом М. C. Муровым, но перевезти на лошадях, тем более страдающих от бескормицы, удалось, конечно, не так уж много. (рис.4) 8 22 ноября из Ленинграда порожняком отправилась первая колонна из 60 полуторок. 24 ноября колонна была в Ленинграде, но привезла колонна ещё меньше. Так как машины боялись чрезмерно загрузить, чтобы они не провалились под лёд. С машин сняли всё лишнее, включая кабины, и шофера ехали в 30-градусный мороз навстречу ветру. (Рис.5) Вот как описывает эту дорогу в своем дневнике ленинградская школьница Антонина Григорьева: «Апрель 1942-го. Вагоны стояли набитыми, как в бочке селедок, слабыми людьми. Это было днем. К ночи нас повезли по лесной узколейке, потом посадили на машины и везли по Ладоге. Ехать было страшно, нас обстреливали. Мой брат Женя нам говорит: «Мама, Тося и Коля закрывайте глаза, чтобы не так страшно было тонуть.» Воды на льду было много, машинам ехать трудно, но мы, слава Богу, до берега доехали, после нас еще несколько машин доползли, а потом раздался страшный крик. На берегу была огромная беда – кричали, плакали, что на дно Ладоги ушло семь машин с людьми, а, может и больше» Мужчин не хватало и шофёрами на дороге жизни становились женщины. Так случилось и с Лидией Смелковой, в 1943г она переправляла различные грузы через знаменитое Ладожское озеро. Работали на старых изношенных машинах. По Дороге жизни возили крючья, изоляторы, проволоку. Ночью поставили полотно на лед, чтобы поезд мог пройти. Если кого-то из солдат ранило, врачи просто обрабатывали раны спиртом и движение продолжалось. По хрупкому ледяному мостку перевозили людей, тех кто не успел эвакуироваться. Как правило, это были женщины и дети. По правилам в машине не должно быть больше 16 человек. Но это правило всегда нарушалось, что было чревато последствиями. Часто на озере тонули машины с грузом, погибали дети и взрослые. Некогда было даже помогать, 9 люди тонули, но останавливаться было нельзя. Постоянная бомбежка немецких самолетов заставляла закрывать глаза на гибель людей вокруг, необходимо было довести ценный груз и людей. Часто шофёрам приходилось ночевать на берегу Ладоги. И чтобы не замерзала вода в радиаторе, его обматывали шинелями, в ход шли и паяльные лампы. С начала активного таяния льда в апреле 1942 г. фронтовая автомобильная дорога на Ладоге местами покрылась водой глубиной 30-40 см. Однако движение по Дороге жизни не прекращалось. Машины шли словно катера, поднимая вокруг себя волны. Лишь 24 апреля, когда ледовый покров претерпел серьёзные разрушения, Ладожскую ледовую трассу закрыли. Дневники блокадников В наши дни опубликованы сотни документов о блокаде Ленинграда. По сути, это настоящая летопись войны против голода. Свидетели этих страшных событий оставили дневниковые записи. Блокадные истории повседневной жизни семей интересны и важны тем, что помогают понять, как без запасов продовольствия, денежных средств и ценностей люди выдержали голод и выстояли в тяжелейших условиях. Уметь распределить 125 граммов хлеба на месяц, слушать метроном, предупреждающий усиленным биением о бомбардировках, не падать духом и поддерживать тех кому хуже – таким был кодекс выживания блокадника. В дневнике Марии Васильевой, который был опубликован в «Блокадной книге» А. Адамовича и Д. Гранина, представлен и героизм, проявленный в повседневной жизни и личные трагедии. В семье Васильевых оказался сильный духом лидер, решающий важнейшие вопросы жизни. Им стала сестра Марии - Вера Алексеевна, бухгалтер небольшого завода в Ленинграде. Это была строгая женщина, 10 которая не терпела нытья, капризов и прочих слабостей. Кроме основной работы, Вера была бойцом местной противовоздушной обороны, дежурила на крыше своего дома. Еще до того, когда начался голод, она взяла на учёт все продукты. Вера Алексеевна держала всех домочадцев в строгих рамках, ели все в месте в определенное время. Еще более важное правило, установленное этой сильной женщиной, заключалось в том, чтобы все двигались, работали, имели какие-то постоянные обязанности. Она следила, чтобы все мылись, стирали белье, мыли пол, доставали дрова для маленькой печурки, приносили воду. Благодаря этому и выжили в самую тяжелую первую блокадную зиму, и не потеряли человечности. В дневнике много отчаяния и горечи, здесь нет героизма, зато есть подлинное ощущение трагедии жителей города, пытающихся выжить изо всех сил. Героизм заключался в другом. Это был героизм внутрисемейный, внутриквартирный, где люди страдали, погибали, проклинали. Это была эпопея страданий человеческих. Это была история не девятисот дней подвига, а девятисот дней невыносимых мучений. Весной все обитатели города, пережившие первую блокадную зиму, дружно вышли на улицы. Между обстрелами необходимо было убрать всё, что накопилось за зиму. Ломами и скребками убирали снег, все кто мог двигаться чистили дороги и тротуары. Еще одна женщина врач Екатерина Прокофьевна Глинская вела свой дневник с 12 декабря 1941 г до конца блокады. Когда началась война, она работала хирургом в больнице, затем заведовала хирургическим отделением инфекционной больницы Фрунзенского района. В дневнике присутствовали иллюстрации, рисунки неизвестной художницы, сделанные в больнице. На некоторых из них запечатлена и сама Екатерина Глинская. Муж, железнодорожник, был далеко на севере, а она здесь, в осажденном 11 Ленинграде. Дочери Оксане было чуть больше года. С весны 1942-го и до самого конца войны семья Глинских жила при больнице. Удивительно, то, что посреди всего этого ужаса, голода, бомбежек и обстрелов, Е. Глинская находила в себе силы говорить о красоте блокадного города. «Чудесные белые ночи. Всю ночь можно читать. Часов с 11 поднимают аэростаты воздушного заграждения, и они на фоне серо-голубого неба плавают в эфире, как дельфины. Чудесные дни и ночи, только бы жить. Хочется побродить по Неве, хочется жить». На страницах своего дневника она запечатлела настроения ленинградцев. В самые страшные месяцы блокады, людям оставались только надежда на спасение и вера в чудо, именно поэтому канонада на фронте воспринималась как предвестник близкого освобождения, что конечно было не так. Екатерина Глинская 21 июня 1942 г описывала ленинградцев как удивительных людей, у которых был шанс покинуть город, но они остались несмотря на нелегкую жизнь, остались чтобы бороться и выстоять. Ленинградцы до конца верили в победу советской армии и в собственные силы выстоять против фашизма, голода и страданий. Но несмотря ни на что на каждой странице ее дневника звучит призыв к жизни. Жить, выжить, пережить эту страшное время. Хотя бы ради дочери, ведь именно она среди всего этого ужаса была главным смыслом жизни. О своих маленьких, но очень значимых подвигах Е. Глинская не писала, она не видела в своих действиях героизма. Она спасла свою дочь, закрывая ее своим телом от осколков стекла, снаряд упал совсем рядом. Осколок снаряда, застрявший в оконной раме, до сих пор хранится в семье дочери Екатерины Глинской как семейная реликвия. И будет храниться вечно, как память о блокаде. Страшное орудие смерти - маленький кусок железа с рваными, острыми краями. 12 "К урокам готовлюсь по-новому, – писала осенью 1941 г. в своем дневнике учительница истории 239-й школы К.В. Ползикова – Ничего лишнего, скупой ясный рассказ. Детям трудно готовить уроки дома; значит, нужно помочь им в классе. Не ведем никаких записей в тетрадях: это тяжело. Но рассказывать надо интересно. Ох, как это надо! У детей столько тяжелого на душе, столько тревог, что слушать тусклую речь не будут. И показать им, как тебе трудно, тоже нельзя". Нередко во время урока раздавался вой сирены, возвещавшей об очередной бомбежке или артобстреле. Ученики быстро и организованно спускались в бомбоубежище, где занятия продолжались. Учителя имели два плана уроков на день: один для работы в нормальных условиях, другой – на случай артобстрела или бомбежки. Обучение проходило по сокращенному учебному плану, в который были включены только основные предметы. Учиться в жестоких условиях зимы стало подвигом. Учителя и ученики сами добывали топливо, возили на санках воду, следили за чистотой в школе. В школах стало необычайно тихо, дети перестали бегать и шуметь на переменах, их бледные и изможденные лица говорили о тяжких страданиях. Урок продолжался 20-25 мин.: больше не выдерживали ни учителя, ни школьники. Записей не вели, так как в не отапливаемых классах мерзли не только худые детские ручонки, но и замерзали чернила. 13 РАЗДЕЛ II. В ходе работы над Проектом был сделан обзор литературных источников , содержащих исторические сведения о Блокаде Ленинграда, о жизни людей в блокадном городе, изучены дневники блокадников, некоторые документы, фотографии, а также мы познакомились с произведениями литературы и музыки о блокаде Ленинграда, документальной хроникой тех лет. Проведя анализ изложенного, можно сказать, что в буклет может быть включена следующая информация: Ледовая трасса через Ладожское озеро в грозные годы блокады являлась единственной транспортной магистралью, соединяющей Ленинград, обреченный на смерть, со страной. Благодарные ленинградцы назвали ее «Дорогой жизни». Под таким названием она вошла в историю Второй мировой войны и навеки останется в памяти человечества.  Перевозки выполнялись с 12 сентября 1941 по март 1943 года. В период навигации доставка осуществлялась на буксирах с баржами и кораблях, а зимой машины шли по ледовой дороге. 14  Если в наши дни лететь на вертолете над Ладогой, то под водой можно разглядеть сотни темных прямоугольников, это остовы грузовиков, ушедшие под лед в первую и вторую блокадные зимы. Вместе с машинами, которые везли муку и снаряды, часто гибли водители и рабочие трассы.  Церковь Святителя Николая Чудотворца в Кобоне на берегу Ладожского озера – это Храм на Дороге жизни, куда до сих пор приезжают жители блокадного Ленинграда, считающие, что жизнью своей обязаны Никольской церкви. 15  Во время блокады храм стал спасительным местом для тысяч эвакуированных ленинградцев. Общее количество грузов, перевезённых в Ленинград по Дороге жизни за весь период её действия, составило свыше 1 млн 615 тыс. тонн. За это же время из города было эвакуировано около 1 млн 376 тыс. человек.  Почти 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности  16 Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день  Это самая страшная осада города за всю историю человечества 9 строк о смерти. Таня Савичева написала самый страшный дневник войны. первая запись под буквой «Ж»: «Женя умерла 28 дек в 12.00 час утра 1941 г.». Не прошло и месяца, как в дневнике Тани Савичевой детским почерком были начертаны уже другие строки под буквой «Б»: «Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.». 28 февраля 1942 года домой не вернулась сестра Нина. В этот раз Таня не записала в свой дневник ничего, девочка хотела верить, что сестра жива. Под буквой «Л» Таня карандашом написала: «Лёка умер 17 марта в 5 часов утра в 1942 г.». Лёка, как и бабушка, скончался от голода и сильного истощения. Следующая запись не заставила себя долго ждать: «Дядя Вася умер в 13 апреля 2 ч ночь 1942 г.». Таня снова взялась за карандаш. Записала: «Дядя Лёша 10 мая в 4 ч дня 1942 г.» и спрятала ненавистный дневник. Но через три дня ей пришлось достать его снова. Под буквой «М» — «Мама в 13 мая в 7.30 час утра 1942 г.»; под буквой «С» — «Савичевы умерли»; под буквой «У» — «Умерли все»; под буквой «О» — «Осталась одна Таня»… Тани Савичевой не стало 1 июля 1944 года. 17 Таня ушла навсегда, так и не узнав, что не все Савичевы умерли. Сестра Нина и брат Миша остались живы.  Сегодня 9 листочков из дневника девочки Тани хранятся в «Государственном Музее истории Санкт-Петербурга». 18 Заключение. Битва за Ленинград, самая продолжительная битва Великой Отечественной войны (она длилась более трех лет), занимает особое место в истории Великой Отечественной войны. Продолжавшаяся почти 900 дней оборона блокированного Ленинграда с оставшимся в нем более чем двухмиллионным населением — факт невиданный в истории войн. Ленинградцы и их защитники, подвергаясь жители города. Они все были фронтовиками. При этом следует особо подчеркнуть, что массовый героизм ленинградцев выражался не в том, как считают некоторые зарубежные авторы, что они только ждали наступления смерти. Они активно боролись со смертью и в страшных условиях блокады продолжали каждый на своем посту работать и делать все для укрепления обороны города. Но битва за Ленинград — это не только героизм, а и величайшая, потрясшая весь мир трагедия. Безвозвратные потери советских вооруженных сил в обороне Ленинграда составили около 980 тыс. человек, а санитарные — почти 2 млн человек. В блокированном городе от голода, холода, снарядов, бомб и болезней погибло до 750 тыс. ленинградцев. В литературе приводились и продолжают приводиться без каких либо доказательств разные цифры жертв в блокированном Ленинграде. Мир не знал таких масштабов истребления гражданского населения, такой глубины человеческих страданий и лишений, которые выпали на долю ленинградцев. Эти страшные жертвы — неизбывная печаль всех людей нашей Родины. Однако, несмотря на ужасы блокады, именно величайшее мужество и героизм ленинградцев и их защитников позволили им не только отстоять город, но и разгромить осаждавшие его войска противника. Но одной из основной причин того, что Ленинград выстоял и победил, было также и то, что в борьбе с врагом он не был одиноким, что усилия его 19 жителей и защитников опирались на поддержку всей страны. Вместе с тем Ленинград, сражавшийся с врагом в нечеловеческих условиях фашистской блокады, предстал перед всем миром как несокрушимый бастион величайшей стойкости, мужества и непревзойденного героизма. Героизм ленинградцев, проявленный ими в обороне города, стал символом мужества и массового героизма всех народов нашей Родины. Он придавал дополнительные силы всей нашей стране, вдохновлял всех борцов с фашизмом. За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г., проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 г. городу присвоена высшая степень отличия - звание Город-герой. 20 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ «Блокада Ленинграда» Гланц Дэвид История Великой Отечественной Войны (1941 – 1945). – СПб.: Питер, 2005 Дети блокадного Ленинграда / Под ред. Т.Р. Грачёвой. – М.: Редакционно – издательский центр «Классика», 2014. «Блокадная книга» Адамович, Гранин https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 https://spbgau.ru/about/vospit_otdel/museum/70_let_snatiya_blokady_leningrada/node/2245?ysclid=lagq211ri25630626 http://www.1tvspb.ru/event/Shkoli_Leningrada_v_godi_Blokadi/ https://city.tambov.gov.ru/it/65let/sait_info/st/det.htm https://history.wikireading.ru/330910?ysclid=lagq7cjh2c633872830 https://voynablog.ru/2013/02/18/nastuplenie-nemcev-na-leningrad-v-1941-godu/ https://odinmuseum.ru/files/113.pdf?ysclid=lagqb418bu403227780 21 ПРИЛОЖЕНИЯ Рисунок 1.  Рисунок 2  Рисунок 3  Рисунок 4  Рисунок 5  Рисунок 6  Рисунок 7  Рисунок 8  |