Дентиногенез в коронке зубов

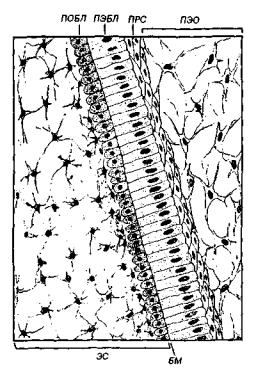

Участок зубного зачатка на стадии «колокольчика», отмеченный на рис. 13-6. Участок зубного зачатка на стадии «колокольчика», отмеченный на рис. 13-6.

ПЭО — пульпа эмалевого органа; ПРС — промежуточный слой (эмале вого органа); ПЭБЛ преэнамелобласты; ПОБЛ — преодонтобласты; ЗС — зубной сосочек; БМ — базальная мембрана.

Внутренние эмалевые клетки оказывают индуцирующее влияние на прилежащие к ним клетки зубного сосочка, которые из отростчастчатых мезенхимальных клеток дифференциурются в преодонтобласты, имеющие низкую призматическую форму (см. рис. 13-7) и в дальней шем превращающиеся в одонтобласты — клетки, образующие ден тин (см. рис. 14-3). Вещества-индукторы, образуемые преэнамелобластами, проходят через базальную мембрану, целостность которой также играет важную роль в индуцирующем воздействии на клетки сосочка.

В соответствии с ходом дифференцировки преэнамелобластов волна дифференцировки преодонтобластов распространяется от верхушки зубного сосочка к его основанию. В процессе взаимодействия внут ренних эмалевых клеток с клетками сосочка определяется форма будущих дентино-эмалевой границы и коронки. При этом, как пока зано в опытах с рекомбинацией эпителиального и мезенхимного ком понентов, ведущая роль в определении формы будущего зуба принад лежит мезенхиме сосочка, оказывающей индуцирующее воздействие на эпителий эмалевого органа. Форма будущей коронки зуба опреде ляется формированием складок в пласте внутреннего эмалевого эпи телия вследствие возникновения в нем чередующихся зон активной пролиферации и дифференцировки клеток.

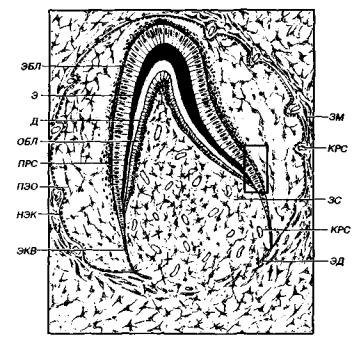

Внутренний эмалевый эпителий соединяется с наружным эмале вым эпителием в области края эмалевого органа в зоне, которая называется шеечной петлей (см. рис. 13-6). Клетки последней пос ле формирования коронки зуба дадут начало эпителиальному кор невому (гертвиговскому) влагалищу, которое обусловит образова ние корня зуба. Таким образом, в целом функции эмалевого органа оказываются более широкими, чем выработка эмали зуба.

Одонтобласты

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕНТИНА (ДЕНТИНОГЕНЕЗ)

Образование твердых тканей зуба начинается на конечных эта пах стадии «колокольчика» с дифференцировки периферических кле ток зубного сосочка, превращающихся в одонтобласты, которые приступают к выработке дентина. Отложение первых слоев дентина индуцирует дифференцировку внутренних клеток эмалевого органа в секреторно-активные энамелобласты, которые начинают продуцировать эмаль поверх образующегося слоя дентина. Вместе с тем, как уже указывалось, сами одонтобласты ранее дифференцировались под влиянием клеток внутреннего эмалевого эпителия. Такие взаимоот ношения, как и отмеченные выше взаимодействия мезенхимы и эпи телия на более ранних этапах развития зуба, являются примерами реципрокных (взаимных) индуктивных влияний.

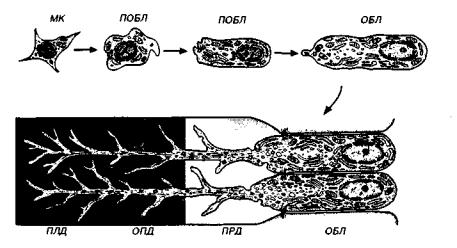

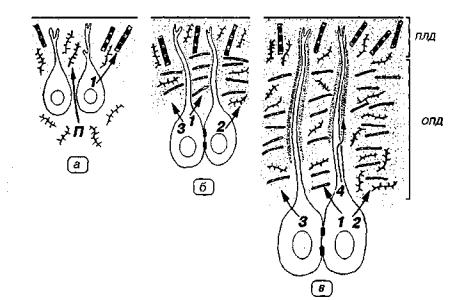

Рис. 14-1. Процесс дифференцировки одонтобластов.

МК — мезенхимная клетка; ПОБЛ — преодонтобласт; ОБЛ— одонтобласт; ПРД — предентин; ОПД — околопульпарный дентин; ПЛД — плащевой дентин.

Во внутриутробном периоде происходит образование твердых тка ней лишь в коронке зуба, тогда как формирование его корня протека ет уже после рождения, начинаясь незадолго до прорезывания и пол ностью завершаясь (для разных временных зубов) к 1,5-4 годам.

ОДОНТОБЛАСТЫ

Дентин образуется одонтобластами (от греч. odontos — зуб и blastos — росток), которые непосредственно перед началом дентиногенеза дифференцируются из преодонтобластов — клеток, лежащих на периферии зубного сосочка. Еще ранее сами преодонтобласты дифференцировались из периферических клеток эктомезенхимы зуб ного сосочка (рис. 14-1) под индуцирующим влиянием внутреннего эмалевого эпителия, опосредованным компонентами его базальной мембраны.

Преобразование периферических клеток зубного сосочка из пре одонтобластов в одонтобласты сопровождается их необратимым вы ходом из митотического цикла, увеличением объема их цитоплазмы, в которой нарастает содержание цистерн ГЭС, митохондрий и эле ментов комплекса Гольджи. Клетки приобретают полярность, что сочетается с перераспределением элементов их цитоскелета и смещением ядра в сторону, обращенную к центральной части зубного сосочка. Усиливается способность клеток к выработке коллагена I типа при одновременном угнетении их способности к синтезу коллагена III типа и фибронектина. Базальная мембрана, отделяющая внутрен ний эмалевый эпителий от одонтобластов, утолщается; в период дентиногенеза ее часто именуют membrana preformativa. Для каждого зуба существует, по-видимому, индивидуальная пространственно-вре менная программа дифференцировки одонтобластов.

Секреторно-активный одонтобласт (см. рис. 8-1, 14-1) пред ставляет собой крупную вытянутую поляризованную клетку, в ко торой с началом секреции органической матрицы дентина (предентина) можно выделить удлиненное тело и формирующийся в области апикального полюса отросток (волокно Томса). В ходе дентиногенеза тело одонтобласта непрерывно оттесняется вновь образую щимся дентином от слоя энамелобластов (а в дальнейшем — от вы рабатываемой ими эмали), сохраняя периферическое положение в зубном сосочке. Отросток одонтобласта располагается в предентине (а с его обызвествлением — в дентине) внутри формирующейся дентинной трубочки и непрерывно удлиняется по мере перемеще ния тела клетки.

Тело секреторно-активного одонтобласта достигает в длину 40-80 мкм, характеризуется базофильной цитоплазмой и резко вы раженной полярной организацией: апикальная часть клетки обраще на к внутреннему эмалевому эпителию, а базальная — к внутренним отделам сосочка. Ядро одонтобласта — овальное, с преобладанием эухроматина, одним или несколькими ядрышками — располагается в базальной части клетки. В апикальной части тела содержатся круп ные цистерны ГЭС, расположенные параллельно друг другу вдоль длинной оси клетки и связанные с митохондриями; крупный ком плекс Гольджи, состоящий из нескольких диктиосом; вакуоли, пу зырьки, удлиненные секреторные гранулы. Выявляются многочислен ные элементы цитоскелета, в частности, виментиновые промежуточные филаменты, микрофиламенты _и микротрубочки, которые концентри руются в апикальной части клетки. Иммуноцитохимически в секре- торно-активных одонтобластах обнаруживаются маркеры, указываю щие на их происхождение из нервного гребня.

Отросток одонтобласта также содержит множественные мик рофиламенты и микротрубочки, лежащие параллельно внешней кле точной мембране, большое количество секреторных пузырьков (окайм ленных и гладких). Боковые ответвления отростков могут соединяться с аналогичными веточками того же или другого одонтобласта. От ростки тянутся до базальной мембраны внутреннего эмалевого эпителия, а по некоторым данным, способны в отдельных участках про никать между его клетками, давая в дальнейшем начало эмалевым веретенам.

Между соседними одонтобластами формируются многочисленные соединения, включающие десмосомоподобные контакты, промежуточ ные, щелевые и плотные соединения. С комплексами межклеточных соединений связаны элементы цитоскелета.

Секреторные гранулы, образующиеся в комплексе Гольджи, выделя ют свое содержимое во внеклеточное пространство путем экзоцитоза в апикальных отделах тела одонтобласта и его отростке. Одонтобласты синтезируют и выделяют коллаген I типа (основной органический компонент дентина), гликопротеины, фосфопротеины, протеогликаны, гликозаминогликаны. Специфическими продуктами одонтобластов являются так называемые фосфорины — фосфорилированные белки, встречающиеся только в дентине. Полагают, что они играют важную роль, контролируя участки и скорость минерализации ден тина. Одонтобласты вырабатывают также кальций-связывающие белки остеокальцин и остеонектин, которые выявляются как в дентине, так и в кости.

Одонтобласты обладают не только секреторной, но и литической активностью. Так, около 15% синтезированного ими коллаге на разрушается самими одонтобластами с помощью лизосомального аппарата внутриклеточно сразу же после синтеза или после его выделения во внеклеточное пространство и последующего фагоци тоза.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕНТИНА В КОРОНКЕ ЗУБА

Образование дентина (дентиногенез) начинается на верхушке зубного сосочка (что соответствует месту формирования будущих режущей кромки или жевательного бугорка), распространяясь к его основанию (рис. 14-2, 14-3). В зубах с несколькими жевательными бугорками образование дентина начинается независимо в каждом из участков, соответствующих будущим верхушкам бугорков, распро страняясь по краям бугорков до слияния смежных центров образова ния дентина. Образующийся таким образом дентин формирует ко ронку зуба и называется коронковым.

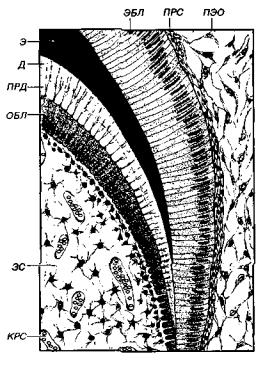

Секреция и минерализация дентина происходят не одновремен но: первоначально одонтобласты секретируют органическую осно ву (матрикс) дентина (предентин), а в дальнейшем осуществля ют ее обызвествление. Предентин на гистологических препаратах имеет вид тонкой полоски оксифильного материала, расположен-

Рис. 14-2. Образование твердых тканей зуба на конечных этапах стадии «колокольчика».

ЭБЛ — энамелобласты; Э — эмаль; ОБЛ — одонтобласты; Д — дентин; НЭК — наружные эмалевые клетки; ЯЗО —пульпа эмалевого органа; ПРС — проме жуточный слой (эмалевого органа); ЭКВ — эпителиальное (гертвиговское) кор невое влагалище; ЭД — эпителиальная диафрагма; ЗМ — зубной мешочек; ЗС — зубной сосочек; КРС — кровеносные сосуды.

ной между слоем одонтобластов и внутренним эмалевым эпителием (см. рис. 14-3).

В ходе дентиногенеза сначала вырабатывается плащевой ден тин — наружный слой толщиной до 150 мкм. В дальнейшем проис ходит образование околопульпарного дентина, который составляет основную массу этой ткани и располагается кнутри от плащевого дентина. Несмотря на наличие общих закономерностей, процессы образования плащевого и околопульпарного дентина, как и его струк тура, характеризуются рядом особенностей.

Образование плащевого дентина. Первый коллаген, синтези рованный одонтобластами и выделенный ими во внеклеточное про странство, имеет вид толстых (диаметр 0,1-0,2 мкм) фибрилл, кото-

Рис. 14-3. Участок зубного

зачатка в ходе образования

твердых тканей зуба, показанный на рис. 14-2.

ЭБЛ — энамелобласты; Э — эмаль; ОБЛ — одонтобласты; ПРД — предентин; Д — дентин; ПЭО — пуль па эмалевого органа; ПРС — проме жуточный слой эмалевого органа. ЗС — зубной сосочек; КРС — кро веносный сосуд. ЭБЛ — энамелобласты; Э — эмаль; ОБЛ — одонтобласты; ПРД — предентин; Д — дентин; ПЭО — пуль па эмалевого органа; ПРС — проме жуточный слой эмалевого органа. ЗС — зубной сосочек; КРС — кро веносный сосуд.

рые располагаются в основном веществе непосредственно под базальной мембраной внутреннего эмалевого эпителия (рис. 14-4). Эти фибриллы ориентированы перпендикулярно базальной мембране и, переплетаясь с фибриллами, образованными коллагеном VII типа, формируют пучки, называемые радиальными волокнами Корфа (см. рис. 6-4, а). Благодаря аргирофилии (способности окрашиваться нит ратом серебра), они хорошо выявляются на светооптическом уровне и располагаются между телами одонтобластов и веерообразно расхо дятся в предентине. В дальнейшем при формировании межклеточ ных соединений одонтобластов волокна Корфа больше не обнаружи ваются в межклеточных пространствах. Толстые коллагеновые фибриллы совместно с аморфным веществом образуют органический матрикс плащевого дентина, слой которого достигает в толщину около 100-150 мкм.

Вследствие того, что в период образования плащевого дентина одонтобласты еще не окончательно сформировали межклеточные соединения и располагаются на некотором расстоянии друг от друга,

Р и с . 14-4. Последовательные стадии дентиногенеза. Р и с . 14-4. Последовательные стадии дентиногенеза.

а — начальные стадии образования плащевого дентина. Толстые коллагеновые фибриллы, образующиеся одонтобластами (/), погружаются в основное вещество зубного сосочка. Минерализация дентина осуществляется матричными пузырь ками. /7— пространство между одонтобластами, через которое свободно переме щаются компоненты основного вещества; б — завершение образования плащево го дентина и начало образования околопульпарного дентина одонтобластами. Одонтобласты продуцируют тонкие коллагеновые фибриллы (/), основное веще ство (2) и липиды (3); а — образование околопульпарного дентина. Одонтобласты секретируют коллаген (/), основное вещество (2), липиды (3) и перитубулярный дентин (4). Минерализация в (б) и {в) осуществляется без участия матричных пузырьков. ПЛД—плащевой дентин; ОПД — околопульпарный дентин (по A. R. Теп Cate, 1994, с изменениями).

коллагеновые фибриллы откладываются ими в аморфное вещество, которое частично было ранее выделено другими клетками зубного сосочка.

Обызвествление дентина начинается в конце 5-го месяца внут риутробного развития и осуществляется одонтобластами посредст вом их отростков. Образование органической матрицы дентина опе режает его обызвествление, поэтому его внутренний слой (предентин) всегда остается неминерализованным. В плащевом дентине между коллагеновыми фибриллами появляются окруженные мембраной мат ричные пузырьки, содержащие кристаллы гидроксиапатита. Эти кристаллы быстро растут и, разрывая мембраны пузырьков, в виде агре гатов кристаллов разрастаются в различных направлениях, сливаясь с другими скоплениями кристаллов.

Образование околопульпарного дентина происходит после завершения формирования плащевого дентина и отличается некото рыми особенностями. Коллаген, выделяемый одонтобластами, фор мирует более тонкие и плотно расположенные фибриллы, которые переплетаются друг с другом и располагаются, преимущественно, перпендикулярно ходу дентинных трубочек или параллельно поверх ности зубного сосочка (см. рис. 6-4, а). Расположенные таким обра зом фибриллы образуют так называемые тангенциальные волокна Эбнера.

Основное вещество околопульпарного дентина вырабатывается исключительно одонтобластами, которые к этому времени уже пол ностью завершают формирование межклеточных соединений и тем самым отделяют предентин от дифференцирующейся пульпы зуба. Состав органического матрикса околопульпарного дентина отличает ся от такового в плащевом дентине вследствие секреции одонтоблас тами ряда ранее не вырабатывавшихся фосфолипидов, липидов и фосфопротеинов. Обызвествление одонтобластами околопульпарно го дентина осуществляется без участия матричных пузырьков.

Минерализация околопульпарного дентина происходит путем отложения кристаллов гидроксиапатита на поверхности и внутри коллагеновых волокон, а также между (без участия матричных пузырь ков) ними в виде округлых масс — глобул (калькосферитов). Пос ледние в дальнейшем увеличиваются и сливаются друг с другом, формируя однородную обызвествленную ткань. Такой характер обыз вествления хорошо заметен в периферических участках околопуль парного дентина вблизи плащевого дентина, где крупные глобуляр ные массы сливаются неполностью, оставляя гипоминерализованные участки, называемые интерглобулярным дентином (см. рис. 5-5). Размеры глобул зависят от скорости образования дентина, причем самые крупные глобулы соответствуют участкам с наиболее быстрым отложением дентина. Увеличение объема интерглобулярного денти на характерно для нарушений дентиногенеза, связанных с дефекта ми обызвествления, например, вследствие авитаминоза D, недоста точности кальцитонина или воздействия повышенных концентраций фтора.

Длительность периода активности одонтобластов, осущест вляющих отложение и минерализацию дентина, составляет во вре менных зубах человека примерно 350 сут, а в постоянных зубах — около 700 сут. Эти процессы характеризуются определенной перио дичностью, благодаря которой в дентине можно обнаружить так называемые ростовые линии. Их появление обусловлено небольшими периодическими изменениями направления отложения коллагеновых фибрилл. Так, с интервалом, равным, в среднем, 4 мкм, выявляются суточные линии роста; на расстоянии около 20 мкм обнаруживаются более отчетливо выраженные ростовые линии Эбнера (см. рис. 6-8), свидетельствующие о существовании цикличности отложения денти на с периодом около 5 сут (инфрадианный ритм). Минерализация дентина также осуществляется ритмически с периодом около 12 ч (ультрадианный ритм), независимым от цикличности выработки ор-- ганической матрицы.

Образование перитубулярного дентина. В начале формиро-' вания дентина дентинные трубочки имеют значительный просвет, который в дальнейшем уменьшается. Это происходит вследствие от ложения изнутри на их стенках так называемого перитубулярного дентина (см. рис. 6-3, 6-6), который правильнее было бы называть интратубулярным дентином. Перитубулярный дентин отличается от интертубулярного более высоким содержанием гидроксиапатита. Его секреция осуществляется отростками одонтобластов, расположенными в дентинных трубочках. Минерализация секретируемой органической основы дентина обеспечивается переносом кальция тремя способа ми: 1) в составе матричных пузырьков, которые располагаются по периферии цитоплазмы отростков и выделяются во внеклеточное пространство; 2) по интратубулярной (дентинной) жидкости; 3) в химической связи с фосфолипидами мембраны отростка.

Перитубулярный дентин встречается в небольшом количестве в зубах молодых людей; в интерглобулярном дентине он отсутст вует. |

Скачать 209.93 Kb.

Скачать 209.93 Kb.