бжд. Деятельность специфическая форма активного отношения человека к окружающему миру (среде). Безопасность жизнедеятельности (бжд)

Скачать 0.64 Mb. Скачать 0.64 Mb.

|

|

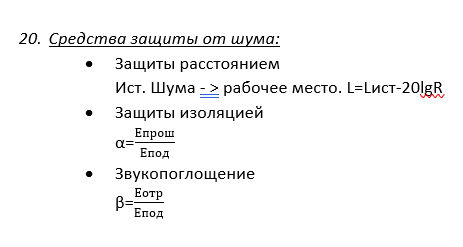

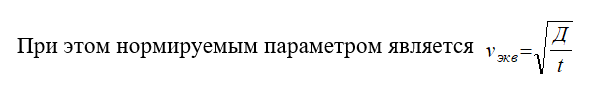

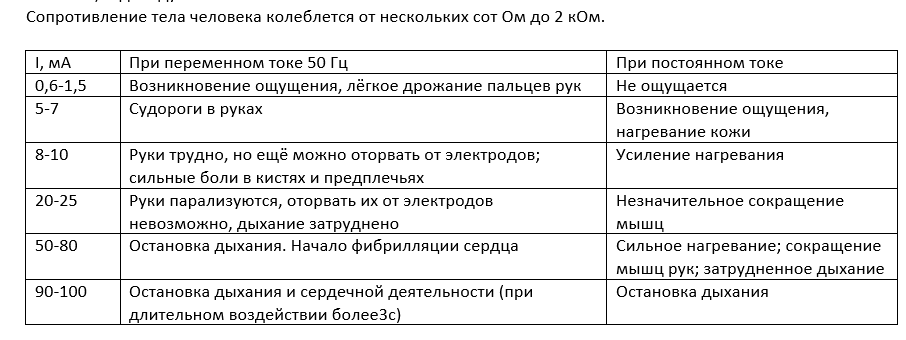

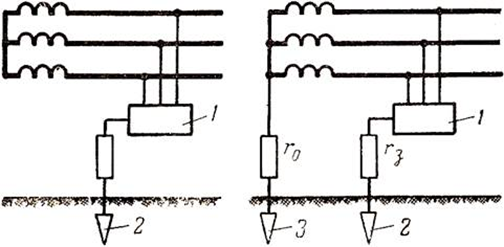

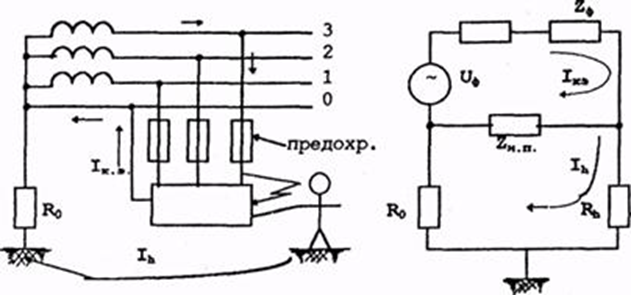

Характеристики шума: Р {Н/м^2} – звуковое давление I {Bт/м^2} – интенсивность звука F {Гц} – частота минимальное звуковое давление для человека  =2* =2* минимальная интенсивность звука для человека  = = Классификация по источникам возникновения: -Механический - Аэрогидродинамический -Электромагнитный По спектру: • Широкополосные • Тональные По времени воздействия: • Постоянные • Прерывистые • Импульсные Нормирование шумов: При нормировании шума используют два метода: нормирование по предельному спектру шума и нормирование уровня звука в дбА. Нормирование по предельному спектру. Этот метод является основным для постоянных шумов. Здесь нормируются уровни звуковых давлений в 8 октавных полосах частот с fсг = 63, 125, 250...8000 Гц. Нормирование уровня звука в дБА. Этот метод используется для ориентировочной оценки постоянного и непостоянного шума, когда мы не знаем спектра шума. Для непостоянного шума нормированным параметром является эквивалентный (по энергии) уровень звука широкополосного, постоянного и неимпульсного шума, оказывающего на человека такое же воздействие, как и непостоянный шум (Laэкв. дБА. Этот уровень измеряется специальными интегрирующими шумомерами. СНиП23-03-03 – «Защита от шума». Постоянные и широкополосные нормируются по предельному спектру.  Средства индивидуальной защиты: К СИЗ от шума относятся наушники, шлемы, каски. При уровнях звука L 135 дБА используются противошумные костюмы (типа жесткого скафандра). Методы: - Уменьшение шума в источнике (т.е. «защита количеством») - Изменение направленности излучения шума - Рациональная планировка предприятий и цехов - Акустическая обработка помещений - Уменьшение шума на пути его распространения - Глушение шума - Экранирование шума - Средства индивидуальной защиты Вибрация представляет собой процесс распространения механических колебаний в твердом теле. Ее можно представить как колебательное движение материальной точки или механической системы. Вибрация характеризуется: • частотой f (Гц) • амплитудой смещения А(t) • скоростью V(t) (виброскорость) • ускорением w(t) (виброускорение) Классификация вибраций: • По месту действия: -общая (всё тело)(1,2,3а,3б) -локальная (через руки)(от машин, от инструментов) • По происхождению: -транспортная (водитель трактора) -транспортно-технологическая (водитель экскаватора) -технологическая (рабочие, обслуживающие молоты, прессы) Вредные вибрации: • Общая: -опорно-двигательный аппарат -морская болезнь -6-9 Гц вызывает резонанс с внутренними органами и приводит в механическому разрушению • Локальная: -виброболезнь (нарушение кровоснабжения сосудов, потеря подвижности, инвалидность) Нормирование вибрации: СН.22.4/2.1.8. 566-96.  Нормативные значения приведены в ГОСТ 12. 1.012-90 Методы защиты от вибраций: - Воздействие на источник возбуждения - Вибродемпфирование - Динамическое гашение колебаний - Активная виброзащита - Виброизоляция Технический принцип: - Принцип недоступности – заключается в разделение тем или иным способом ноксосферы и гомосферы, вибрация путем устройства упругих элементов, размещенных между вибрирующей машиной и основанием. -Принцип защиты временем основан на сокращений до безопасных значений время пребывания людей в ноксосфере, т.е. в пространстве где может появиться опасность. Для ослабления вибрации кожухов и т.п. применяют вибропоглащение, путем нанесения на поверхность слоя резины, пластика, которые будут рассеивать энергию вибрации. В качестве индивидуальной защиты от вибрации для ног рекомендуется носить обувь на пористой резиновой подошве, для рук носить веброгосящие перчатки. Проходя через тело человека электрический ток оказывает на него сложное воздействие, вызывая: а) термическое действие б) электролитическое в) механическое г) биологическое Воздействие тока на человека подразделяется на местные и общие электротравмы. А. Местные электротравмы: -электрический ожог, перегрев внутренних органов; -электрические знаки; -металлизация кожи частицами расплавившегося под действием электрической дуги металла; -механические повреждения, вызванные непроизвольными сокращениями мышц под действием тока (редко). Б. Общие электротравмы (электрический удар) - из-за нарушения нормальной деятельности отдельных жизненно важных органов (например, при фибрилляции сердца) поражается весь организм. Иногда сочетаются оба вида, но возможное смертельное поражение без видимых местных травм. Электрический удар - это процесс возбуждения живых тканей организма электрическим током, сопровождающийся судорожным сокращением мышц. Различают четыре степени электрических ударов: Iстепень — судорожное сокращение мышц без потери соз¬нания; IIстепень — судорожное сокращение мышц с потерей соз¬нания, но с сохранившимся дыханием и работой сердца; IIIстепень — потеря сознания и нарушение сердечной дея¬тельности или дыхания (либо того и другого вместе); IVстепень — клиническая смерть, то есть отсутствие дыха¬ния и кровообращения Исход электротравмы или электрического удара зависит от следующих факторов: 1) характера тока (постоянный, переменный, выпрямленный); 2) его силы; 3) длительности; 4) пути прохождения тока (рука-рука, рука-нога, нога-нога), место прикосновения (напр. в акупунктурных точках). 5) состояния первичной системы; 6) определенной среды (неблагоприятные факторы - повышенная температура, пониженное давление). 7) индивидуальные особенности человека, состояние его в данный момент времени (расслабление или напряжение, алкоголь, утомление, заболевание щитовидной железы).  Все помещения делятся по степени поражения людей электрическим током на три класса: 1- Помещения без повышенной опасности (сухие, беспыльные, с нормальной температурой, с изолирующими полами). 2- Помещения с повышенной опасностью (сырые, с высокой температурой, пыльные с токопроводящей пылью). 3- Помещения особо опасные (особо сырые, помещения с химически активной или органической средой). Ориентирующие принципы: - принцип ликвидации и снижений опасности (изоляцией или двойной изоляцией, применение малого напряжения, выравниванием потенциалов, применение специальных электрозащитных средств). Организационные принципы: - принцип рациональной организации труда (организация безопасной эксплуатации электроустановок). - Принцип несовместимости заключается в разделении объектов (веществ, материалов) в пространстве и времени (электрическое разделение сети с помощью специальных разделяющих трансформаторов). Технические принципы: - принципы недоступности (недоступность токоведущих частей - изоляция). - принцип слабого звена. В качестве слабого звена – предохранители, защищающие элементы системы от разрушения или повреждения (+ защитное заземление и зануление, защитное отключение – блокировочный принцип). - Принцип резервирования (дублирования) (использование двойной изоляции). Защитное заземление – защитная мера электробезопасности в электроустановках, представляющая собой преднамеренное создание электрической связи нетоковедущих частей электроустановки, которые в аварийном режиме могут оказаться под напряжением с землей (ее эквивалентом). Согласно ПУЭ, п.1.7.53, данная защитная мера должна быть выполнено во всех электроустановках, напряжение в которых превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока. Область применения защитного заземления—трехфаз¬ные трехпроводные сети до 1000в с изолированной ней¬тралью и выше 1000в с любым режимом нейтрали (рис.). Защитное заземление является наиболее распростра¬ненной и в то же время весьма эффективной и простой мерой защиты от поражения током при «замыкании на корпус».  а — в сети с изолированной нейтралью до и выше 1000в; б — в сети с заземленной нейтралью выше 1000в; 1 — заземленное оборудование; 2 — заземлитель защитного заземления; 3 — заземлитель рабочего заземления; , — сопротивление со¬ответственно защитного и рабочего заземления. Защитное заземление следует отличать от рабочего заземления — преднамеренного соединения с землей отдельных точек электрической сети (например, нейтральной точки, фазного провода и т. п.), необходимого для обеспечения надлежащей работы уста¬новки в нормальных или аварийных условиях. Рабочее заземление осуществляется непосредственно или через специальные аппараты — пробивные предохранители, раз¬рядники, сопротивления и т. п. Принцип действия защитного заземления—сниже¬ние до безопасных значений напряжений прикосновения и шага, обусловленных «пробоем на корпус». Это дости¬гается путем уменьшения потенциала заземленного оборудования, т. е. сопротивления заземления, а также путем выравнивания потенциалов за счет подъема потенциала основания, на котором стоит человек, до потенциала, близ¬кого по величине к потенциалу заземленного оборудования. Зануление - преднамеренное соединение металличе¬ских нетоковедущих частей электроустановок, которые могут оказаться под напряжением в аварийной ситуации, с заземленной точкой обмотки источника питания. Назначение зануления - устранение опасности пора¬жения током в случае прикосновения к корпусу электро¬оборудования, оказавшемуся под напряжением относи¬тельно земли из-за замыкания фазы на корпус. Принцип действия зануления - превращение замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание, обеспечи¬вающее автоматическое отключение поврежденного элек¬трооборудования от сети, и, одновременно, в снижении напряжения корпуса относительно земли на время, пока не сработает отключающий аппарат. Область применения зануленкя- трехфазные четырех-проводные сети с заземленной нейтралью напряжением до 1000В, однофазные двухпроводные сети с заземленным выводом обмотки источника питания Зануление выполняют, соединяя корпуса с нулевым проводом и, далее, с заземленной нейтралью источника питания. На рис. приведена схема зануления для трехфазной четырехпроводной сети переменного тока. По такой схеме выполнены наиболее распространенные сети напряжением 380/220 В.  Схема зануления: а - принципиальная; б - однофазная эквивалентная Zф- сопротивление фазных проводов; Zн.п.-сопротивление нулевого провода; Ro-солротивление заземления нейтра¬ли; Zтр/3-сопротивление обмотки трансформатора. Горение –это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и свечением. Для возникновения горения необходимо наличие горючего вещества, окислителя и источника зажигания. Кроме того необходимо, чтобы горючее вещество было нагрето до определенной температуры и находилось в определенном количественном соотношении с окислителем, а источник загорания имел определенную энергию. Причинами возникновения пожаров могут быть: • нарушение норм и правил пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий (сооружений); • нарушение норм и правил пожарной безопасности при проведении огневых и газоопасных работ; • короткое замыкание; • атмосферное электричество; • открытый огонь и др Виды горения : - вспышка (быстрое сгорание горючей смеси); - возгорание (возникновение горения от источника зажигания); - воспламенение (возгорание с пламенем); - самовозгорание (горение без поджигания); - самовоспламенение (самовозгорание с пламенем); - взрыв (очень быстрое горение с выделением энергии). Пожар – процесс, характеризующийся социальным и экономическим ущербом в результате воздействия на людей и материальные ценности факторов термического разложения вне специального очага, а также применяемых огнетушащих средств. Взрыв – быстропротекающий процесс высвобождения внутренней энергии, создающий избыточное давление. Опасными факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности, являются пламя и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные продукты горения и термического разложения, дым, пониженная концентрация кислорода, осколки и части разрушившихся аппаратов, установок, конструкций; радиоактивные и токсичные вещества и материалы, вышедшие из разрушенных аппаратов и установок; электрический ток, возникший в результате выноса высокого напряжения на токопроводящие части конструкций, аппаратов, огнетушащие вещества. Кроме того, могут иметь место опасные факторы, связанные с взрывом, происшедшим из-за пожара. Опасными факторами взрыва, воздействующими на человека, являются ударная волна, пламя; обрушивающиеся конструкции, оборудование, коммуникации, здания и сооружения и их разлетающиеся части. При взрыве из повреждённого оборудования могут выделяться в большом количестве вредные вещества. - Легковоспламеняющаяся жидкость (жидкость с температурой вспышки менее 61 С, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания). - Горючая жидкость (жидкость, имеющая температуру вспышки выше 61оС ). - Горючий газ (газ, который может образовать с воздухом воспламеняемые и взрывоопасные смеси) - Взрывоопасное вещество (вещество, способное к взрыву или детонации без участия кислорода). В перечень обязательных показателей для включения в техническую документацию входят: 1) для газов: — группа горючести; — температура самовоспламенения; — концентрационные пределы распространения пламени; — максимальное давление взрыва; — скорость нарастания давления взрыва; 2) для жидкостей: — группа горючести; — температура вспышки; — температура воспламенения; — температура самовоспламенения; — температурные пределы распространения пламени; 3) для твердых веществ и материалов (за исключением строительных материалов): — группа горючести; — температура воспламенения; — температура самовоспламенения; — коэффициент дымообразования; — показатель токсичности продуктов горения; 4) для твердых дисперсных веществ(кирпич, мази, чугун, горные породы): — группа горючести; — температура самовоспламенения; — максимальное давление взрыва; — скорость нарастания давления взрыва; — индекс взрывоопасности. Вспышка – быстрое сгорание горючей смеси над поверхностью вещества, не переходящее в устойчивое горение. Температура вспышки – самая низкая температура вещества, при которой над его поверхностью образуются пары и газы, способные вспыхивать от источника зажигания Нижний концентрационный предел распространения пламени – наименьшая концентрация горючего в смеси с окислителем, которая уже способна воспламеняться от внешнего источника зажигания и распространять пламя на весь объем Верхний концентрационный предел распространения пламени – наибольшая концентрация горючего в смеси с окислителем, которая еще способна воспламеняться Температура воспламенения – наименьшая температура вещества, при которой происходит резкое ускорение экзотермических реакций, заканчивающихся пламенным горением. Нижний температурный предел – наименьшая температура вещества, при которой его насыщенные пары образуют в окислительной среде концентрации, соответствующие НКПР Верхний температурный предел – наименьшая температура вещества, при которой его насыщенные пары образуют в окислительной среде концентрации, соответствующие ВКПР Температура самонагревания – наименьшая температура, при которой возникает самонагревание вещества за счет внутренних экзотермических реакций. Существует два подхода к нормированию в области обеспечения пожаровзрывобезопасности: -детерминированный;в -вероятностный Согласно СП 12.13130-2009 предусматривается следующее категорирование промышленных и складских помещений, зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности: Категория А – взрывопожароопасное помещение: горючие газы и легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 280С в таком количестве, что могут образовать парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. Категория Б – взрывопожароопасное помещение: горючие пыли и волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 280С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Категории В1-В4 – пожароопасные помещения: горючие и трудно горючие жидкости, твердые вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), а также вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б. Категория Г – негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. Категория Д – негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. Как известно для возникновения пожара или взрыва необходим источник воспламенения. Наиболее распространенными являются источники электрического происхождения. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) регламентируют требования к выбору электрооборудования с учетом степени взрывопожароопасности, которая в свою очередь характеризуется взрывоопасными и пожароопасными зонами. 1. Здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь помещений категории А превышает 5 % площади всех помещений или 200 м2. Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения. 2. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два условия: · здание не относится к категории А; · суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5 % суммарной площади всех помещений или 200 м2. Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения. 3. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два условия: · здание не относится к категориям А или Б; · суммарная площадь помещений категорий А, Б и В превышает 5 % (10%, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммарной площади всех помещений. Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категорий А, Б и В в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения. 4. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два условия: · здание не относится к категориям А, Б или В; · суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г превышает 5 % суммарной площади всех помещений. Допускается не относить знание к категории Г, если суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25 % суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м2) и помещения категорий А, Б, В оборудуются установками автоматического пожаротушения. 5. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, Б, В или Г. |