Домашнее задание 3 Подбор установок электроприводных центробежных насосов (уэцн) для добычи нефти

Скачать 64.39 Kb. Скачать 64.39 Kb.

|

|

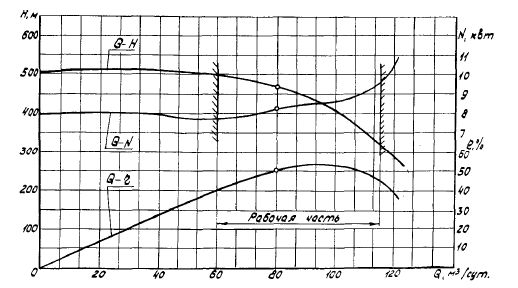

Домашнее задание № 3 Подбор установок электроприводных центробежных насосов (УЭЦН) для добычи нефти. Под подбором насосных установок к нефтяным скважинам, в узком, конкретном значении, понимается определение типоразмера или типоразмеров установок, обеспечивающих заданную добычу пластовой жидкости из скважины при оптимальных или близких к оптимальным рабочих показателях (подаче, напоре, мощности, наработке на отказ и пр.). В более широком смысле под подбором понимается определение основных рабочих показателей взаимосвязанной системы “нефтяной пласт - скважина - насосная установка” и выбор оптимальных сочетаний этих показателей. Оптимизация может вестись по различным критериям, но в конечном итоге все они должны быть направлены на один конечный результат - минимизацию себестоимости единицы продукции - тонны нефти. Подбор установок центробежных насосов к нефтяным скважинам ведется по алгоритмам, в основу которых положены многократно апробированные в нефтяной промышленности положения и результаты работ, посвященных изучению фильтрации жидкости и газа в пласте и призабойной зоне пласта, движению газо-водо-нефтяной смеси по колонне обсадных труб, законам изменения газосодержания, давления, плотности, вязкости и т.д., изучению теория работы центробежных погружных агрегатов, в первую очередь - скважинных центробежных насосов, на реальной пластовой жидкости. К основными работами по подбору УЭЦН к нефтяным скважинам необходимо отнести работы П.Д.Ляпкова, методики, созданные в БашНИПИнефть и ТатНИПИнефть, в НК “ЮКОС” и работу, выполненную В.С.Линевым, фирмой TRW Reda и методики, разработанные в ОКБ БН и РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. Основные положения методики подбора УЭЦН к нефтяной скважине. Общая методика подбора УЭЦН при существующих допущениях выглядит следующим образом: 1. По геофизическим, гидродинамическим и термодинамическим данным пласта и призабойной зоны, а также по планируемому (оптимальному или предельному в зависимости от задачи подбора) дебиту скважины определяются забойные величины - давление, температура, обводненность и газосодержание пластового флюида. 2. По законам разгазирования (изменения текущего давления и давления насыщения, температуры, коэффициентов сжимаемости газа, нефти и воды) потока пластовой жидкости, а также по законам относительного движения отдельных составляющих этого потока по колонне обсадных труб на участке “забой скважины - прием насоса” определяется необходимая глубина спуска насоса, или, что практически тоже самое - давление на приеме насоса, обеспечивающие нормальную работу насосного агрегата. В качестве одного из критериев определения глубины подвески насоса может быть выбрано давление, при котором свободное газосодержание на приеме насоса не превышает определенную величину. Другим критерием может являться максимально допустимая температура откачиваемой жидкости на приеме насоса. В случае реального и удовлетворяющего потребителя результата расчета необходимой глубины спуска насоса осуществляется переход к п.3 настоящей методики. Если же результат расчета оказывается нереальным (например - глубина спуска насоса оказывается больше глубины самой скважины), расчет повторяется с п.1 при измененных исходных данных - например - при уменьшении планируемого дебита, при увеличенном коэффициенте продуктивности скважины (после планируемой обработки призабойной зоны пласта), при использовании специальных предвключенных устройств (газосепараторов, деэмульгаторов) и т.д. Расчетная глубина подвески насоса проверяется на возможный изгиб насосной установки, на угол отклонения оси скважины от вертикали, на темп набора кривизны, после чего выбирается уточненная глубина подвески. 3. По выбранной глубине подвески, типоразмеру обсадных и насосно- компрессорных труб, а также по планируемому дебиту, обводненности, газовому фактору, вязкости и плотности пластовой жидкости и устьевым условиям определяется потребный напор насоса. 4.По планируемому дебиту и потребному напору выбираются насосные установки, чьи рабочие характеристики лежат в непосредственной близости от расчетных величин дебита и напора. Для выбранных типоразмеров насосных установок проводится пересчет их “водяных” рабочих характеристик на реальные данные пластовой жидкости - вязкость, плотность, газосодержание. 5.По новой “нефтяной” характеристике насоса выбирается количество рабочих ступеней, удовлетворяющих заданным параметрам - подаче и напору. По пересчитанным характеристикам определяется мощность насоса и выбирается приводной электродвигатель, токонесущий кабель и наземное оборудование (трансформатор и станция управления). 6.По температуре пластовой жидкости на приеме насоса, по мощности, КПД и теплоотдаче насоса и погружного электродвигателя определяется температура основных элементов насосной установки - обмотки электродвигателя, масла в гидрозащите, токоввода, токоведущего кабеля и т.д. После расчета температур в характерных точках уточняется исполнение кабеля по теплостойкости (строительной длины и удлинителя), а также исполнение ПЭД, его обмоточного провода, изоляции и масла гидрозащиты. Если расчетная температура оказывается выше, чем предельно допустимая для применяемых в данном конкретном регионе элементов насосных установок или заказ высокотемпературных дорогих узлов УЭЦН невозможен, расчет необходимо провести для других насосных установок ( с измененными характеристиками насоса и двигателя, например с более высокими КПД, с большим внешним диаметром двигателя и т.д.). 7. После окончательного подбора УЭЦН по величинам подачи, напора, температуры и габаритным размерам проводится проверка возможности использования выбранной установки для освоения нефтяной скважины после бурения или подземного ремонта. При этом, в качестве откачиваемой жидкости для расчета принимается тяжелая жидкость глушения или иная жидкость (пена), используемая на данной скважине. Расчет ведется для измененных плотности и вязкости, а также для других зависимостей теплоотвода от насоса и погружного электродвигателя к откачиваемой жидкости. Во многих случаях при указанном расчете определяется максимально возможное время безостановочной работы погружного агрегата при освоении скважины до достижения критической температуры на обмотках статора погружного двигателя. 8. После окончания подбора УЭЦН, установка при необходимости проверяется на возможность работы на пластовой жидкости, содержащей механические примеси или коррозионно-активные элементы. При невозможности заказа для данной конкретной скважины специального исполнения износо- или коррозионостойкого насоса определяются необходимые геолого-технические и инженерные мероприятия, позволяющие снизить влияние нежелательных факторов. Задание По заданному варианту исходных данных: 1. произвести подбор установок электроприводных центробежных насосов для добычи нефти; 2. определить условия работы выбранных насосных установок, выбрать оптимальный вариант нефтепромыслового оборудования с точки зрения экономичности или максимально возможного срока безаварийной работы. Исходные данные: 1.Плотности, кг/куб.м: Воды 1035; сепарированной нефти 850; газа в нормальных условиях 1; 2.Коэффициент вязкости нефти 0,000009 3.Планируемый дебит скважины, 67 куб. м/сутки. 4.Обводненность продукции пласта, доли единицы. 0,22 5.Газовый фактор, куб.м/куб.м. 42 6.Объемный коэффициент нефти, ед. 1,14 7.Глубина расположения пласта (отверстий перфорации), 1757 м. 8.Пластовое давление и давление насыщения, 11,5 МПа и 7,6 МПа . 9.Пластовая температура и температурный градиент, 37 oС, 0,02 oС/м. 10.Коэффициент продуктивности, 15 куб.м/ МПа*сутки. 11.Буферное и затрубное давление, 1,1 МПа и 1,2 МПа. 12.Содержание механических примесей 500 мг/л 13.Содержание углеводорода и углекислого газа 0,01 мг/л 14.Геометрические размеры обсадной колонны :наружный диаметр 130мм. Подбор установки ЭЦН ведется в следующей последовательности: 1.Определяем плотность смеси на участке "забой скважины - прием насоса" с учетом упрощений: rсм = ([rв b+rн (1-b)](1-Г)+rг Г=(1035*0,22+850*(1-0,22))(1-0,22)+1*0,25 = 722,36 кг/куб.м где rн - плотность сепарированной нефти, кг/куб.м rв - плотность пластовой воды, rг - плотность газа в стандартных условиях; Г- текущее объемное газосодержание; b- обводненность пластовой жидкости. 2.Определяем забойное давление, при котором обеспечивается заданный дебит скважины: Рзаб = Рпл - Q / Kпрод = 11,5-67/15 =7,03 МПа где Рпл - пластовое давление; Q -заданный дебит скважины; Kпрод - коэффициент продуктивности скважины. 3.Определяем глубину расположения динамического уровня при заданном дебите жидкости: Ндин = Lскв - Pзаб / rсм g = 1757 – 7,03/(722,36*9,81)= 550,12 м 4.Определяем давление на приеме насоса, при котором газосодержание на входе в насос не превышает предельно-допустимое для данного региона (Г=0,25): Рпр = (1 – Г ) Рнас =(1-0,25)*7,6 =5,85 МПа (при показателе степени в зависимости разгазирования пластовой жидкости m = 1,0). где: Рнас - давление насыщения. 5.Определяем глубину подвески насоса: L = Ндин + Pпр / rсм g=550,12+5,85*1000000/(772,36*9,81)=1580,22 м 6.Определяем температуру пластовой жидкости на приеме насоса: T = Tпл – (Lскв - L) * Gт =37 - (1757 - 1580,22)*0,02=32,24 oС ; где Tпл - пластовая температура; Gт - температурный градиент. 7.Определяем объемный коэффициент жидкости при давлении на входе в насос: B* = b+(1-b)[1+(B-1)  (Pпр /Pнас)=0,22+(1-0,22)(1+(1,14-1) (Pпр /Pнас)=0,22+(1-0,22)(1+(1,14-1) (5,85/7,6))=1,066 (5,85/7,6))=1,066где: В - объемный коэффициент нефти при давлении насыщения; b - объемная обводненность продукции; Pпр - давление на входе в насос; Pнас - давление насыщения. 8.Вычисляем дебит жидкости на входе в насос: Qпр = Q*B=67*1,066 = 71,42 куб.м/сут 9.Определяем объемное количество свободного газа на входе в насос: Gпр = G[1- (Pпр / Рнас )]=42*(1-(5,85/7,6))=32,28 куб.м/куб.м, Где G - газовый фактор. 10.Определяем газосодержание на входе в насос: bвх = 1 / ((( 1 + Рпр)В*)/Gпр + 1)) = 0,111 11.Вычисляем расход газа на входе в насос: Qг.пр.с = Qпр bвх / ( 1 -bвх )=71,42*0,111/(1-0,111)=9,29 куб.м/сут 12.Вычисляем приведенную скорость газа в сечении обсадной колонны на входе в насос: C = Qг.пр.с / f cкв =9,29/(24*60*60*0,785((0,132)*0,000001))=0,032 Где f cкв - площадь сечения скважины на приеме насоса. 13.Определяем истинное газосодержание на входе в насос: j = bвх / ( 1 + ( Cп / C ) bпр ))=0,111/(1+(0,02/0,032)*0,111)=0,092 где Сп - скорость всплытия газовых пузырьков, зависящая от обводненности продукции скважины (Сп = 0,02 см/c при b < 0,5 или Сп = 0,16 см/c при b > 0,5). 14.Определяем работу газа на участке "забой-прием насоса": Pг1 = Pнас { [ 1 / (1 - 0,4 j )] - 1 }=7,6*(1/(1-0,4*0,095)-1)=0,890 МПа 15.Определяем работу газа на участке "нагнетание насоса - устье скважины": Pг2 = Pнас { [ 1 / (1 - 0,4 j )] - 1 }=2,455 МПа, где bбуф = 1 / ((( 1 + Рбуф ) Вбуф*) /Gбуф + 1)=0,920; jбуф = bбуф / [ 1 + ( Cп / C ) bбуф ]=0,490 Вбуф* = 1,05 Величины с индексом “буф” относятся к сечению устья скважины и являются “буферными” давлением, газосодержанием и т.д. 16.Определяем потребное давление насоса: Р = r g Lдин + Рбуф - Pг1- Pг2 =(850*(1-0,22)+1035*0,22)*9,81*550,12+1,2-0,614-3,880=3,450 где Lдин - глубина расположения динамического уровня; Рбуф - буферное давление; Pг1-давление работы газа на участвке "забой-прием насоса"; Pг2-давление работы газа на участке "нагнетание насоса-устье скважины". 17.По величине подачи насоса на входе, потребному давлению (напору насоса) и внутреннему диаметру обсадной колонны выбираем типоразмер погружного центробежного насоса и определяем величины, характеризующие работу этого насоса в оптимальном режиме (подача, напор, КПД, мощность) и в режиме подачи, равной "0" (напор, мощность): Насос ЭЦНМ5 ТУ 26-06-1485-96 на подачу 50 м3/сут на воде плотностью 1000 кг/м3 Количество ступеней-100 Для оптимального режима: Подача 50 куб.м/сут Напор 510 м  Рисунок 1. Характеристика насосов ЭЦНМ5 ТУ 26-06-1485-96 на подачу 80 м3/сут на воде плотностью р=1000 кг/м3 Количество ступеней - 100 18.Определяем коэффициент изменения подачи насоса при работе на нефтеводогазовой смеси относительно водяной характеристики: KQn = 1 - 4,95 n 0.85 *QоВ -0.57=0,796 где n - эффективная вязкость смеси; QоВ - оптимальная подача насоса на воде. 19.Вычисляем коэффициент изменения КПД насоса из-за влияния вязкости: Khn = 1 - 1.95 n0.4 / QоВ 0.27=0,586 20.Вычисляем коэффициент сепарации газа на входе в насос: Kc = 1 / [1 + (6.02 Qпр / fскв )]=7,24* где fскв - площадь кольца, образованного внутренней стенкой обсадной колонны и корпусом насоса. 21.Определяем относительную подачу жидкости на входе в насос: q = Qж.пр / QоB = 71,42/ 80 = 0,893 где QоB – подача в оптимальном режиме по “водяной” характеристики насоса. 22.Определяем относительную подачу на входе в насос в соответствующей точке водяной характеристики насоса: qпр = Qж.пр / QоB KQn =0,893/0,920=0,971 23.Вычисляем газосодержание на приеме насоса с учетом газосепарации: bпр = b вх ( 1 - Кс )=0,111*(1- 7,24* 24.Определяем коэффициент изменения напора насоса из-за влияния вязкости: КНn = 1 - ( 1.07n 0.6 qпр / QоB 0.57 )=0,94 25.Определяем коэффициент изменения напора насоса с учетом влияния газа: К = [ ( 1 - b) / (0.85 - 0.31 qпр )A ]=0,918 где А = 1 / [15.4 - 19.2 qпр + ( 6.8 qпр )2 ]=0,014 26.Определяем напор насоса на воде при оптимальном режиме: Н = Р/rgККНn = 622,45м 27.Вычисляем необходимое число ступеней насоса: Z = H / hст = 622,45/6,3=98,6, где hст - напор одной ступени выбранного насоса. Принимаем стандартное значение z=100. 28.Определяем КПД насоса с учетом влияния вязкости, свободного газа и режима работы: h = 0.8 Кhn Кhq hоВ=0,45 где hоВ - максимальный КПД насоса на водяной характеристики. 29.Определяем мощность насоса: N = P Q / h=24,760 кВт 30.Определяем мощность погружного двигателя: NПЭД = N / hПЭД =45,22 кВт 31.Проверяем насос и погружной двигатель на возможность откачки тяжелой жидкости (жидкости глушения) при освоении скважины: Ргл = rгл g L + Рбуф + Рзаб - Pпл = 1150*9,81*1757,0 +1,2+7,03 – 11,5 = 10,45 МПа где rгл - плотность жидкости глушения. Вычисляем напор насоса при освоении скважины: Нгл = Ргл / rгл g =10,45/(9,81*1150)=590 м Определяем мощность насоса при освоении скважины: N гл = P гл Q / h = 122,66 кВт Мощность, потребляемая погружным электродвигателем при освоении скважины: N ПЭД. гл = N гл / hПЭД = 134,650 кВт 32. Проверяем установку на максимально-допустимую температуру на приеме насоса: Т > [T], 84,6 < [90] где [T] – максимально-допустимая температура откачиваемой жидкости на приеме погружного насоса. Список используемых источников 1. Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Сабиров А.А., Каштанов В.С., Пекин С.С. Скважинные насосные установки для добычи нефти. – М: ГУП Изд-во "Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002. - 824 с. 2. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти: Учебное пособие для вузов. - М: ФГУП Изд-во "Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. - 816 с. 3. Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Каштанов В.С. и др. Оборудование для добычи нефти и газа. Часть 1. М.: Нефть и газ, 2002. - 768 с. 4. Андреев В.В., Уразаков К.Р., Далимов В.У. Справочник по добыче нефти. М.: ООО "Недра - Бизнесцентр", 2000. - 374 с. 5. Справочник по добыче нефти / В.В. Андреев, К.Р. Уразаков, У. Далимов и др.; Под ред. К.Р. Уразакова. 2000. – 374 с.: Ил. 6. Нефтепромысловое оборудование: Справочник / Под ред. И. Бухаленко. 2-е изд., перераб. и доп. - М., Недра, 1990. |