герои моряки. #дорогиесердцувещи, расскажите историю владельцев этих предметов и отмечайте аккаунт рнкб. Вместе мы сохраним память об этих великих людях и их героических судьбах. История одного приказа

Скачать 2.06 Mb. Скачать 2.06 Mb.

|

|

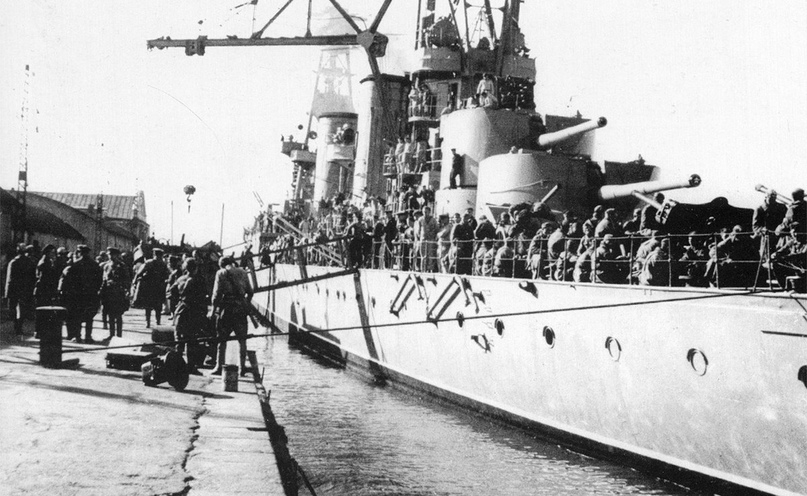

Победа в Великой Отечественной войне неразрывно связана с героизмом Черноморского флота. Для Германии Севастополь был городом «первого удара», одним из ключевых направлений плана «Барбаросса», который предусматривал стремительное наступление на СССР и завершение войны уже осенью 1941 года. Быстрый захват Крымского полуострова «открыл» бы для немцев море с потоком транспортных судов и армейских пополнений из союзной им Румынии. Сохраняющая нейтралитет Турция, возможно, присоединилась бы к странам «оси», претендуя на черноморское побережье Советского Союза.  394-я береговая артиллерийская батарея капитана А.Э. Зубкова. Фото: Илья Киселев Исход войны мог быть катастрофическим. Защитники Севастополя знали об этом. Они стояли насмерть на море, на земле и в воздухе. Если у вас сохранились какие-то снимки или вещи военных лет, поделитесь их фотографиями в социальных сетях с хэштегом #дорогиесердцувещи, расскажите историю владельцев этих предметов и отмечайте аккаунт РНКБ. Вместе мы сохраним память об этих великих людях и их героических судьбах. История одного приказа Военно-морской флот был единственным видом советских Вооруженных Сил, боевая готовность которого была объявлена до, а не после нападения немцев. Все флоты СССР, кроме Тихоокеанского, в ночь на 22 июня были переведены в режим готовности номер один. Севастополь был затемнен, когда службы ПВО зафиксировали приближение к ним группы неопознанных самолетов. Начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Иван Елисеев отдал первый в истории Великой Отечественной войны боевой приказ отбить атаку врага.  Плакат Ираклия Тоидзе «Отстоим Кавказ», 1942. Фото:waralbum.ru В 3:06 он приказал открыть огонь по фашистским самолетам, которые вторглись в воздушное пространство СССР. Трудно представить всю меру ответственности, которая легла на его плечи. Война еще не была объявлена, в войсках была распространена директива не поддаваться на «провокации», за ошибочные действия грозил расстрел. Но решение начальника штаба Черноморского флота было единственно верным: служба ПВО открыла огонь по самолетам, два из них были сбиты, а остальные развернулись, не достигнув цели и сбрасывая бомбы на ходу. В 3:48 в Севастополе оборвались первые жизни – это случилось за 12 минут до официального объявления военных действий. Морская пехота Севастополь был надежно защищен с воды и воздуха, но основной удар на город пришелся по суше, поэтому морская пехота принимала участие во всех сухопутных операциях. Ее части комплектовались за счет плавсостава кораблей, моряков и курсантов. Немцы называли морпехов «черной смертью» за ярость в бою и цвет бушлатов. Они не сдавались врагу. История сохранила свидетельства стойкости и мужества, когда группы морских пехотинцев сражались с превосходящими силами противника и останавливали их ценой своей жизни. Не раз, не два и не три морпехи подрывали себя вместе с вражеской техникой, чтобы не дать ей прорваться к городу. Многим из них было по двадцать лет.  Подготовка бомбардировщика Пе-2 в вылету на аэродроме Черноморского флота, 1943 год. Фото: waralbum.ru За годы Великой Отечественной войны Черноморский флот провел 24 десантные операции, потопил 835 кораблей и судов противника, 539 повредил. 18 советским кораблям и частям присвоено звание гвардейских, 228 человек стали Героями Советского Союза. Осада Севастополя Почти десять месяцев длилась осада Севастополя, оттянувшая на себя значительные силы противника от Сталинграда и других направлений. Чтобы сполна оценить мужество защитников, напомним, что на захват ведущих европейских держав немцам, лучшей армии Европы, потребовалось чуть больше месяца! Севастополь пал лишь после 250 дней ожесточенной обороны. Город пережил три штурма, последний из которых стал решающим. К лету 1942 года значительно сократилось снабжение боеприпасами и провиантом. Артиллерия располагала лишь четвертью того запаса, который был в ее распоряжении осенью – основные силы Крымского полуострова были брошены на восточное, Керченское направление защиты.  Погрузка советской пехоты на крейсер «Красный кавказ», 1942 год. Фото: waralbum.ru Пополнять запасы через море мешало полное превосходство противника в воздухе. 2 июля было принято решение об эвакуации высшего командного и партийного состава. Оборона оказалась лишена единого управления. Из архивных материалов от 1 июля 1942 года: «... в ночь с 30 июня на 1 июля противник ворвался в город и занял районы: вокзал, Исторический бульвар, Херсонесский аэродром и другие. Оставшиеся бойцы дерутся героически, в плен не сдаются, при безвыходном положении уничтожают сами себя. Севастополя, как города, нет, разрушен». После завершения осады десятки тысяч солдат попали в плен. Флот был спасен ценой жизни его защитников – корабли не вышли на рейд для их эвакуации. Севастополь был освобожден через 22 месяца. Позади была уже не только победоносная Сталинградская, но и Курская битва, завершившая коренной перелом в войне. Оборона Севастополя и подвиг моряков Черноморского флота живут в сердцах каждого из крымчан. Сохранить воспоминания и передать их следующему поколению – вот наша главнейшая задача сегодня. 508 просмотров·8 поделились Подвиги советских летчиков в боях за освобождение КрымаБанк РНКБ·7 мая 2020 Во время Великой Отечественной войны в Крыму шли ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. Для германского командования захват полуострова был делом стратегической важности. Немцы рассчитывали перебросить отсюда войска на Кавказ, а затем выйти к Британской Индии. Крым держал оборону не только на суше и на воде, но и в воздухе. В небе сбивали спесь с надменных летчиков Люфтваффе черноморские асы. Об их подвигах и важнейшей роли авиации при обороне и защите полуострова мы и расскажем. Наверняка ваши родственники тоже воевали на фронте и в вашей семье сохранились вещи тех лет или черно-белые снимки. Фотографируйте их, выкладывайте в социальных сетях с хэштегом #дорогиесердцувещи и отмечайте аккаунт РНКБ. Расскажите историю своих героев, чтобы люди не забывали историю победы. Судьбоносная десантная операция В октябре 1943 года Керченско-Эльтигенская десантная операция наглядно показала возросшую роль авиации – ведь без ее поддержки один из сложнейших маневров за всю истории войны не удалось бы осуществить столь успешно. За две недели до начала операции советские самолеты начали ослаблять противодесантную оборону противника, нанося удары по артиллерийским позициям. А уже во время боевых действий летчики непрерывно прикрывали солдат, подавляя силы врага с воздуха, а также доставляли боеприпасы, медикаменты и продовольствие, что стало совершенно новым способом использования сил авиации в десантных операциях для советского ВМФ. Боевые действия Северо-Кавказского фронта, Черноморского флота, Азовской военной флотилии и 4-й воздушной армии стали одной из самых масштабных десантных операций за все время Великой Отечественной войны – она длилась 40 дней с 31 октября по 11 декабря 1943 года. Керченский полуостров служил дорогой из Крыма на Северный Кавказ, поэтому имел для СССР и Германии особенное стратегическое значение. План был таков: на два участка – северо-восточнее и восточнее Керчи – в ночь с 31 октября на 1 ноября должен был высадиться десант под прикрытием авиации и Азовской флотилии. Всего предполагалось высадить три стрелковые дивизии и одну вспомогательную, они должны были овладеть районом Еникале, портом и городом Керчь с прилегающими землями. Дальше уже армии продвигались бы в глубину, попутно соединяясь с другими группировками, и разгромили бы противника, освободив весь Керченский полуостров. Итоговой целью операции было начало освобождения Крыма от фашистов вместе с 4-м Украинским фронтом.  Подразделение десантников перед отплытием к берегам Керченского пролива. Ноябрь 1943 г. Фото: Минобороны РФ Осознавая важность удержания местности и видя потенциальную угрозу, фашистское командование стянуло на Керченский полуостров 85 000 человек личного состава. Пролив был заминирован 6 000 мин, а подходы к берегу – пристреляны. Воздух над немцами защищали 33 батареи зенитной артиллерии и авиация 17-й армии с 700 самолетами. На море у гитлеровцев в распоряжении были 37 торпедных катеров, 30 быстроходных десантных барж, 25 сторожевых катеров и 6 тральщиков. Советским войскам предстояло преодолеть такую хорошо организованную противодесантную оборону, которая ни до, ни после этой операции не имела себе равных на этой войне. В качестве трех десантных групп участвовали войска 56-й и 18-й армий, которых до места высадки должен был доставить Черноморский флот и Азовская флотилия, а с неба прикрывать авиация и 4-я воздушная армия. Всего для проведения Керченско-Эльтигенской операции советскими войсками были привлечены 150 000 человек личного состава, 125 танков, более 2 000 орудий и минометов, 119 катеров и 159 вспомогательных судов, а в небо взмыли 389 самолетов Черноморского флота и около 600 самолетов 4-й воздушной армии.  Фото: crimea.sm-news.ru Но практически в первые же часы начала десантной операции многое пошло не по плану. Сильный шторм, противодесантные сооружения в воде и минная обстановка не позволяли войскам высадиться, и в итоге на назначенную точку прибыли только бойцы 18-й армии и то не в полном составе. Несмотря на это, десант в сопровождении авиации и флотилии героическими усилиями смог пробиться и захватить плацдарм до 5 км по фронту и до 2 км в глубину. Они отвлекли на себя внимание немецкого командования, которое бросило на десант все свои резервы. Воспользовавшись этим, на второй участок северо-восточнее Керчи Азовская флотилия смогла высадить десант 56-й армии, которая к 12 ноября сумела также занять плацдарм от Азовского моря до предместья Керчи. Самые ожесточенные бои проходили в районе Эльтигена, где уже обессиленный десант 18-й армии в тяжелейших условиях бился с превосходящим по силам противником. 6 декабря советским солдатам удалось прорвать гитлеровскую оборону – благодаря хитрости и не иначе как сверхъестественной выносливости десантники преодолели болото, которое противник считал непроходимым, вышли на южную окраину Керчи и взяли гору Митридат. Конечно, далеко не все цели советского командования были выполнены в ходе Керченско-Эльтигенской операции, но она все равно оказалась успешной. Благодаря героическим действиям советских солдат противник увел значительные силы с направления и не смог нанести контрудар по подступающим войскам 4-го Украинского флота, а отвоеванный плацдарм впоследствии был использован для дальнейшего освобождения Крыма.  В итоге за 40 дней Керченско-Эльтигенской операции авиация 4-й воздушной армии и Черноморского флота предприняла 17 групповых бомбардировочных ударов и совершила почти 4500 самолето-вылетов. Историки уверены, что героизм, проявленный советскими солдатами во время боев, был настолько велик, что ошеломил нацистов. Звание Героя Советского союза было присвоено 129 участникам операции. Воздушные защитники «Иосифа Сталина» Среди летчиков, защищавших небо над Крымом, наряду с наиболее известными пилотами, удостоенными высших наград, были не менее значимые и искусные бойцы, которые не раз вступали в бой с превосходящими силами противника и выходили победителями. Например, в 1943 году основной задачей истребителей Черноморского флота было сопровождение и прикрытие караванов кораблей с воздуха. На фронт необходимо было поставлять в огромных количествах материальные средства, в том числе и топливо, с объемами которого автотранспорт не справлялся. Поэтому для перевозки горючего был выбран танкер «Иосиф Сталин» (его долгое время не использовали, боялись, что враг потопит, а допустить этого с таким названием было никак нельзя). Для сопровождения танкера вместе со сторожевым кораблем, большим тральщиком и тремя катерами, к которым потом присоединились еще суда, был назначен майор К. Д. Денисов и его группа истребителей. Главной задачей летчиков было не дать врагу узнать о караване из девяти судов и уничтожить их.  Константин Денисов. Фото: soviet-aces-1936-53.ru Денисов понимал, что объект прикрытия был чрезвычайно важным, и предпринимал все усилия, чтобы враг не обнаружил ни сам караван, ни дозор истребителей. Для этого в целях маскировки самолеты старались держаться низкой облачности. По ночам им было вообще запрещено подниматься в воздух, а кораблям в караване вести зенитный огонь. На второй день поступило сообщение, что к ним приближаются вражеские самолеты. Тогда у Денисова было в распоряжении всего 6 истребителей, а в тот момент из-за облачности и дыма прожекторы не могли осветить их цели. Тем не менее, во время боя советские летчики сумели вынудить гитлеровцев сбросить бомбы мимо танкера «Иосиф Сталин» – всего в тот вечер враг использовал 130 фугасных бомб.  Севастополь, 1941 год. Фото: krymr.com На следующий же день немцы вновь попытались прорваться к своей цели, но советские летчики-асы не пропустили их, заодно потопив несколько вражеских подводных лодок. После второй атаки гитлеровские самолеты вновь начали наступление вечером следующего дня – 25 немецких бомбардировщиков держали курс прямо на танкер. Группа из шести истребителей под командованием Денисова и еще две дюжины самолетов вылетели на перехват. Несмотря на неравные условия и хмурое небо, которое значительно снижало видимость, вражеские самолеты один за одним вынуждены были сбрасывать бомбы где придется и улетать, а тех, кто до конца сопротивлялся и рвался к танкеру, наши асы подбивали, и их изрешеченные машины падали вниз. В итоге были сбиты шесть немецких самолетов, повреждены три, и ни один из судов каравана не пострадал. Среди наших летчиков также не было потерь. О действиях Денисова и боевых качествах его товарищей доложили командованию, и через несколько дней о выдающихся пилотах в военной газете «Атака» опубликовали статью под названием «Ни один пират не допущен к каравану». Неравный бой капитана Абарина Капитан Борис Абарин в 1942 году вместе со своим подразделением истребителей получил задание сопровождать советские бомбардировщики, которые должны были скинуть снаряды и потопить вражеский караван судов, направляющихся из Севастополя. Группе Абарина нужно было преодолеть расстояние более 1200 км, а в случае встречи с фашистскими летчиками отвлечь их на себя и не дать им добраться до бомбардировщиков. К этому вылету черноморские асы готовились тщательно, поскольку силы врага были превосходящими, а значит нужно было как можно дольше держаться в воздухе и в случае атаки беречь боевой запас, стреляя только с близкого расстояния.  Абарин Борис Константинович. Фото: airaces.ru Но встреча с вражескими самолетами произошла задолго до приближения к каравану – на подходе к цели из облаков внезапно показался «Мессер», который сразу же сбил один из советских истребителей. Команда Абарина не осталась неотомщенной – «Мессер» тут же полетел вниз вслед за поврежденным им самолетом. Этот короткий бой заметили с немецких кораблей, и началась атака. И на море, и в воздухе творилось невообразимое – истребители ловко обходили и валили гитлеровцев, бомбардировщики скидывали на корабли врага смертоносный груз, лавируя между зенитным огнем.  Самолеты «Потез» P.633 из 74-й эскадрильи в сопровождении истребителей He 112 из 5-й истребительной авиагруппы около полудня 22 июня 1941 года направляются в сторону аэродромов Болград и Болгарийка. Фото: warspot.ru В один момент сам Абарин был атакован «Мессером», но вовремя его заметил и ушел с левым разворотом, набрав высоту. Немецкий самолет стал его преследовать, но капитан умудрился вновь развернуться и дать сверху огонь по его кабине и мотору. Поврежденная машина задымилась, и тогда Абарин вновь выдал очередь по летчику. Немецкий самолет ушел в штопор и на всей скорости ударился о воду. Бой подходил к концу, корабли и самолеты врага шли ко дну, а враги метались в панике. Задача была выполнена – семь сбитых немецких самолетов и один подбитый, три из них уничтожил лично Абарин.  Летчики 3-й эскадрильи 6-го гвардейского истребительного авиаполка ВВС Черноморского флота изучают карту района боевых действий на аэродроме у самолетов Як-9Д. Фото: photochronograph.ru Это лишь несколько примеров героических подвигов летчиков, которых во время войны было не счесть. С самого начала войны враг превосходил нас в численности и качестве боевых машин, но наши летчики смогли противопоставить ему невероятный героизм и высокое мастерство. В воздушных боях советские летчики черпали силы в любви к своей родине и убежденности в своей правоте, поэтому били фашистов нещадно. Всего, по официальным данным, за время Великой Отечественной войны советские истребители сбили больше 38 500 немецких машин. |