макроэкономическая нестабильность. циклическое развитие экономик. Экономические колебания

Скачать 0.62 Mb. Скачать 0.62 Mb.

|

|

Инфляция— это социально-экономическое явление, порождаемое диспропорциями воспроизводства в различных сферах рыночного хозяйства, которое выражается в непрерывном, устойчивом и общем росте цен и оказывает воздействие на все стороны экономических отношений. В условиях инфляции различные виды цен изменяются неравномерно: одни быстро увеличиваются, другие медленно растут, третьи остаются без изменения. Поэтому, чтобы ее измерить, необходимо использовать индексы цен — показатели инфляции, которые дают количественную оценку инфляционных процессов. Это относительные показатели, характеризующие Основы теории макроэкономики_____________________ 343 изменение соотношения цен в отчетном периоде по сравнению с базисным. Для расчета уровня инфляции в каком-либо году необходимо из индекса цен этого года вычесть индекс цен базисного года, разница и будет составлять инфляционный прирост цен. Чтобы определить темп инфляции — скорость ее изменения по отношению к предыдущему периоду времени, необходимо из индекса цен текущего года вычесть индекс цен базисного года, разделить разность на индекс цен базисного года и выразить полученный результат в процентах:

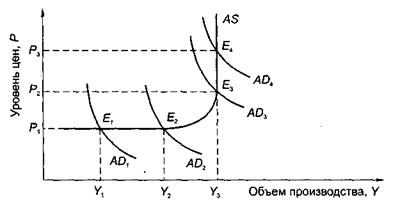

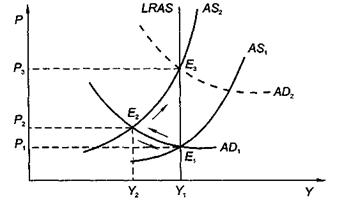

Темп ИПЦ текущего года - ИПЦ базисного года = инфляции ИПЦ базисного года Существует и такой способ измерения инфляции, как «правило величины 70», позволяющий подсчитать количество лет, за которые происходит удвоение уровня цен. Для этого число 70 делят на темп ежегодного увеличения уровня цен. Если результат превышает один год, то предполагается, что в последующие годы темп инфляции не изменится по сравнению с расчетным годом. «Правило величины 70» обычно применяют для установления времени, которое потребуется, чтобы номинальный ВВП или личные сбережения удвоились, а их реальное выражение осталось неизменным. В качестве косвенных показателей уровня инфляции могут использоваться а) данные об отношении товарных запасов к сумме денежных вкладов населения, б) данные о превышении доходов населения над расходами (в процентах). Инфляция в современных условиях имеет множество причин. Так, она порождается структурными нарушениями в различных сферах рыночного хозяйства, в результате которых возникают диспропорции между спросом и предложением, накоплением и потреблением, государственными доходами и расходами. Инфляционные процессы определяются не только монетарными, но и рядом немонетарных факторов, которые находятся в сложном взаимодействии. Причины инфляции переплетаются со следствиями, когда социально-экономические результаты инфляции провоцируют ее дальнейшее раскручивание. Нарушить имеющийся в экономике ценовой паритет и вызвать инфляционные волны могут следующие «движущие силы»: • государство, которое активно вмешивается в процессы ценообразования и реализует монопольное право на денежную эмиссию, внешнюю торговлю и т.д.; 344_________________________________________ Раздел III • домашние хозяйства, имеющие склонность к сбережениям; их инфляционные ожидания иногда перерастают в ажиотажный спрос; • монополисты, т.е. субъекты рынка, которые применяют принципы ценообразования, формирования издержек производства и распределения добавленной стоимости, преломляя их сквозь призму присвоения монопольно высокой прибыли; • профсоюзы, постоянно борющиеся за повышение уровня оплаты труда в национальной экономике; • заграница, экспортирующая в страну дорожающие ресурсы, особенно энергетические, и импортирующая довольно значительные массы товаров и услуг. Изменение природы денег, превращение их характера из товарного в кредитный сделало инфляцию массовым явлением наших дней, оказывающим воздействие на все стороны экономической жизни. Зародившись на денежном рынке, инфляция распространяется на рынки товаров и услуг, капиталов, труда, постепенно охватывая весь экономический механизм. Возникая на базе дисбаланса совокупных спроса и предложения (первопричина инфляции), в условиях развитых товарно-денежных отношений она проявляется в росте общего уровня цен при снижении покупательной способности денег. Это логически вытекает из анализа формулы обмена количественной теории денег: M*V=P*Y, (10.3) где М — масса денег; V — скорость обращения; Р — уровень цен; Y — объем национального производства. Из формулы (10.3) следует, что уровень цен прямо пропорционален совокупным расходам покупателей на приобретение производимых благ (т.е. фактически платежеспособному спросу) и обратно пропорционален объему производства (т.е. фактически предложению товаров и услуг). Это можно выразить равенством P = M * V / Y. (10.4) Данная формула подчекивает такие причины инфляции, как товарный дефицит, инспирированный увеличением спроса без соответствующего изменения со стороны предложения, а также падение объемов выпуска продукции вследствие роста издержек производства и уменьшения объемов предложения. Причиной инфляции выступает и рост денежной массы в экономике, который возникает в результате денежно-кредитной политики центрального банка страны, а также бюджетного Основы теории макроэкономики_______________________ 345 дефицита, толкающего государство на денежную эмиссию. Правительство печатает новые деньги как альтернативу налоговых поступлений, которые оно не смогло обеспечить. Доход от напечатанных денег («сеньораж») используется для покрытия государственных расходов, но чем больше совершается госзакупок на дополнительно эмитированные деньги, тем сильнее обесцениваются деньги, находящиеся на руках у населения. В результате дополнительной эмиссии увеличивается количество денег, необходимое для покрытия бюджетного дефицита. Если считать, что источниками средств для государственных закупок являются налоговые поступления в бюджет (Т) и дополнительная денежная эмиссия (DM), то можно записать следующее равенство: G = DМ + Т, (Ю-5) где G — расходы государства. Из этого вытекает, что DМ = G - Т. Когда государство печатает новые деньги, оно тем самым сокращает стоимость имеющихся в обществе запасов денег, поскольку в стране начинается рост товарных цен. Данное явление принято называть инфляционным налогом, так как инфляция, образовавшаяся в результате эмиссии дополнительных денег, является налогом на наличные деньги. Растущая денежная масса, направляемая правительством на покрытие бюджетного дефицита, усиливает инфляцию, в результате чего обесцениваются налоговые поступления и еще более усугубляется проблема бюджетного дефицита. Возрастающий хронический бюджетный дефицит в свою очередь подстегивает денежную эмиссию, и это ускоряет инфляцию. Таким образом, стремительно развивающаяся инфляция (гиперинфляция), с одной стороны, возникает в результате бюджетного дефицита, а с другой — его усиливает. Данное явление в экономической литературе получило название эффекта Танзи—Оливера. Причиной инфляции является и ускорение обращения денег, поскольку цены могут расти за счет увеличения не только количества денег в обращении, но искорости их оборачиваемости, что отражает следующая формула: М * V *k Y где k — это коэффициент ускорения оборачиваемости денег. При k > 1 в экономике начинает раскручиваться инфляция. Чем больше данный коэффициент при прочих равных показа- 346_________________________________________ Раздел III телях, тем выше ее темпы. Если темпы роста денежной массы незначительны и жестко контролируются центральным банком страны, то значимость фактора скорости денежного обращения для ускорения темпов инфляции существенно возрастает. Особенно заметно это влияние во время перехода, например, от низких темпов инфляции к высоким, или наоборот. При переходе от низкой инфляции к высокой скорость обращения денег растет, вызывая понижение спроса на национальную валюту; в обратном случае спрос на национальную валюту возрастает, замедляя денежное обращение и инфляцию. Скорость обращения денег увеличивается и в связи с ростом инфляционных ожиданий населения и бизнеса, уменьшением их склонности к сбережениям. Сокращение реального объема национального производства также выступает одной из причин развития инфляции. При стабильном уровне денежной массы и постоянной скорости ее оборота сокращение реального объема национального производства приводит к повышению темпов инфляции, поскольку прежнее количество денег противостоит меньшему объему товаров и услуг. Это можно заключить и исходя из классического уравнения инфляции: М * V Y * h где h — коэффициент сокращения реального объема национального производства, все значения которого 0 < h < 1 сопряжены с ростом инфляции. Однако следует отметить, что последняя из названных причин инфляции значительно менее существенна, чем рост скорости денежного обращения и, тем более, увеличение денежной массы. Инфляцию может спровоцировать и высокий уровень монополизации экономики, потому что монополии реализуют свои интересы в получении монопольно высокой прибыли за счет поддержания монопольно высоких цен. Ее может подталкивать рыночная власть государства, реализующаяся в административном повышении цен, а также рост его непроизводительных расходов, к примеру военных. На практике инфляция проявляется в различных формах, на поверхности экономических явлений предопределяемых многими причинами. Причем одну и ту же форму инфляции могут вызывать разные причины. Основы теории макроэкономики 347 Взависимости от характера проявления рыночного несоответствия спроса и предложения различают: а) открытую инфляцию,которая характеризуется ростом уровня цен; б) скрытую (подавленную) инфляцию— с дефицитом това ров и услуг, ухудшением качества товаров. В условиях командно-административной системы чаще встречается скрытая инфляция, а в условиях рыночной — открытая. Основными формами открытой инфляции выступают инфляция со стороны спроса и инфляция со стороны предложения. Инфляция со стороны спроса порождается избытком совокупного спроса по сравнению с совокупным предложением. Поскольку в ее формировании непосредственное участие принимают покупатели, эту разновидность инфляции еще называют инфляцией покупателя. Она может быть инспирирована ростом денежной массы, частных инвестиций, госзакупок, спроса из-за границы, а также увеличением скорости денежного обращения. Появление избыточного спроса приводит в движение цены, национальная экономика перемещается в новую точку макроэкономического равновесия. При увеличении совокупного спроса на кейнсианском участке совокупного предложения, отраженном на рис. 10.3 смещением кривой AD1в положение AD2, цены увеличиваются медленно, как правило, отставая от темпов приращения денежной массы. Это связано с тем, что увеличение совокупного спроса сопровождается ростом национального производства и занятости ввиду имеющихся в обществе не задействованных факторов производства.  Рис. 10.3. Модель инфляции со стороны спроса 348_________________________________________ Раздел III Кроме того, с увеличением доходов у домохозяйств увеличивается склонность к сбережениям, и они, не считая инфляцию долговременным явлением, откладывают покупки на будущий период, гася тем самым инфляционные процессы. Если же денежная масса продолжает увеличиваться и совокупный спрос растет на более крутом, восходящем отрезке кривой совокупного предложения, когда факторы производства полностью задействованы, происходит резкое ускорение темпов роста цен. Падение покупательной способности денег побуждает их владельцев как можно быстрее превратить последние в товары. В итоге инфляция ускоряется. Рост совокупного спроса на классическом участке, отраженном на рис. 10.3 сдвигом кривой AD3в положение AD4, при практически полном использовании факторов производства отличается стремительным ростом цен, и денег требуется все больше и больше. Когда их обесценение перекрывает увеличение денежной массы, достигается так называемый критический порог инфляции. Он означает отставание темпов роста производства от темпов обращаемости денег. Складывается ложное представление, что в экономике вроде бы возник дефицит денег. В этих условиях обесцениваются налоги, уменьшается прибыльность каждой новой эмиссии, что оказывает весьма разрушительное воздействие на национальную экономику. Когда в стране достигается полная занятость, дальнейшее расширение производства становится практически невозможным и доходы не могут увеличиваться, тогда избыточный спрос только раскручивает инфляционную спираль. В условиях постоянного роста цен потребители вынуждены увеличивать расходы на текущее потребление в ущерб сбережениям, тем самым еще больше подталкивая рост цен. Возникающий дефицит сбережений сдерживает инвестиции и, соответственно, развитие производства и предложение товаров, что опять же способствует инфляции. Инфляция, зародившись на полюсе спроса, в дальнейшем может раскручиваться даже при его сокращении. Повышение уровня цен под воздействием роста издержек производства можно определить как инфляцию со стороны предложения. Классический пример этого явления — последствия мирового нефтяного кризиса 1970-х гг. Страны — участники ОПЕК ограничили общее предложение нефти на мировом рынке и резко повысили цены на нее. Вслед за тем подорожали и другие энергоносители, а затем, поскольку цена энергии является компонентом издержек практически любого производ- Основы теории макроэкономики_______________________ 349 ства, ее повышение вызвало широкую волну инфляции со стороны издержек и падение экономической активности. Инфляция издержек порождает спад производства, провоцирует снижение уровня занятости. Обусловленность инфляции ростом издержек впервые была подмечена во второй половине 1950-х гг., когда практика опровергла кейнсианскую версию о том, что инфляция возможна лишь при полной занятости. Это был период, когда во многих странах мира инфляция разрасталась на фоне падения занятости и объемов производства. Олигополистическая система ценообразования, рост цен на сырье и энергоносители, увеличение налогов, борьба профсоюзов за повышение заработной платы и т.д. привели к росту издержек. Судя по рис. 10.4, этот рост в краткосрочном периоде, при том что спрос оставался неизменным, повлиял на совокупное предложение (кривая AS1смещается влево в положение AS2), обусловив тем самым повышение уровня цен с Р1до Р2 при сокращении объемов производства с Y1 до Y2.  Рис. 10.4. Модель инфляции со стороны предложения В долгосрочном контексте произошедшему спаду производства правительство может противопоставить стабилизационную политику, направленную на увеличение совокупного спроса до уровня AD2. Однако в этом случае оно рискует попасть в инфляционную ловушку, поскольку рост совокупного спроса, спровоцированный, например, накачкой денег в экономику, еще больше обостряет инфляцию, поднимая цены до уровня Р3 при объеме производства, остающемся на уровне долгосрочного совокупного предложения LRAS. Если аналогичные сдвиги со стороны совокупного предложения продолжатся при адекватных бтветах со стороны совокупного спроса, то начнет раскру- 350_________________________________________ Раздел III чиваться инфляционная спираль (ее механизм будет подробно рассмотрен позже). Это с одной стороны. Но у правительства есть альтернатива в выборе решения. Осознав возможность попадания в ловушку и желая ее избежать, оно может косвенным образом отказаться противостоять спаду в связи с ростом издержек производства. Последуют увольнения, банкротства и закрытие предприятий. «Сжатие» рынка труда вызовет падение номинальной зарплаты, снижение издержек производства. На рис. 10.4 можно проследить поведение краткосрочной кривой совокупного предложения. Спад приводит совокупное предложение в первоначальное состояние ASltв результате цены возвращаются к уровню Р1, выпуск продукции восстанавливается на уровне долгосрочного совокупного предложения LRAS, а в точке Е1устанавливается Макроэкономическая нестабильность -- это, прежде всего колебания экономической активности (экономические циклы), появление безработицы, недогрузки производственных мощностей, инфляции, дефицит государственного бюджета, дефицит внешнеторгового баланса. |