Лекция Экосистемы. Экосистемный уровень жизни

Скачать 165.5 Kb. Скачать 165.5 Kb.

|

|

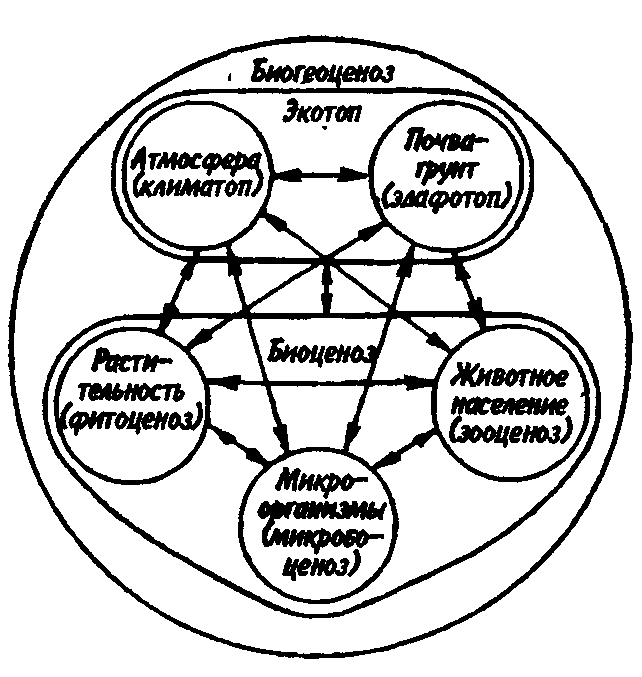

Тема: Экосистемный уровень жизни План Понятие «экосиcтема» Классификация экосистем Организация (структура) экосистем Когда речь ждет об экосистемах, под биотическим сообществом понимается биоценоз, поскольку сообщество представляет собой население биотопа — места жизни биоценоза. Биоценоз — это надорганизменная система, состоящая из трех компонентов: растительности, животных и микроорганизмов. В такой системе отдельные виды, популяции и группы видов могут заменяться соответственно другими без особого ущерба для содружества, а сама система существует за счет уравновешивания сил антагонизма между видами. Стабильность сообщества определяется количественной регуляцией численности одних видов другими, а его размеры зависят от внешних причин — от величины территории с однородными абиотическими свойствами, т. е. биотопа. Функционируя в непрерывном единстве биоценоз и биотоп образуют биогеоценоз. Границы биоценоза совпадают с границами биотопа и, следовательно, с границами экосистемы. Биотическое сообщество (биоценоз) — это более высокий уровень организации, чем популяция, которая является его составной частью. Биоценоз обладает сложной внутренней структурой. Выделяют видовую и пространственную структуры биоценозов. Для существования сообщества важна не только величина численности организмов, но еще важнее видовое разнообразие, которое является основой биологического разнообразия в живой природе. Согласно Конвенции о биологическом разнообразии Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) под биоразнообразием понимается разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем. Разнообразие в рамках вида является основой стабильности в развитии популяций, разнообразие между видами и, следовательно, популяциями — основа существования биоценоза как основной части экосистемы. Понятие экосистемы является одним из основных понятий в современной экологии. Термин «экосистема» был введен в употребление А. Тенсли в 1935 г., спустя более полувека после выделения экологии как самостоятельной отрасли научных знаний (1866). Экологической системой или экосистемой называется совокупность совместно обитающих разных видов организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом, обусловленной обменом веществ и распределением потока энергии. Следовательно, в биологическом смысле под экосистемой понимается любая система, включающая в свой состав сообщества живых существ и среду их обитания, объединенные в единое функциональное целое. Каждая экосистема характеризуется совокупностью свойств и структурой. С точки зрения изучения проблем устойчивого функционирования экосистем интерес представляют такие основные свойства: - способность к образованию живого вещества из компонентов неживой природы, - способность осуществлять круговорот веществ в экосистеме; - видовое разнообразие, -способность поддерживать ее нормальное функционирование в условиях изменяющейся среды обитания и др. Важнейшей с точки зрения организации экосистем является их видовая структура. «Любая единица (биосистема), включающая все совместно функционирующие организмы (биотическое сообщество) на данном участке и взаимодействующая с физической средой таким образом, что поток энергии создает четко определенные биотические структуры и круговорот веществ между живой и неживой частями, представляют собой экологическую систему, или экосистему» (Ю. Одум, 1986). Главным предметом исследования при экосистемном подходе в экологии становятся процессы трансформации вещества и энергии между биотой и физической средой, т. е. возникающий биогеохимический круговорот веществ в экосистеме в целом. Это позволяет дать обобщенную интегрированную оценку результатов жизнедеятельности сразу многих отдельных организмов многих видов, так как по биогеохимическим функциям, т. е. по характеру осуществляемых в природе процессов превращения вещества и энергии, организмы более однообразны, чем по своим морфологическим признакам и строению. Например, все высшие растения потребляют одни и те же вещества, все они используют свет и благодаря фотосинтезу, образуют близкие по составу органические вещества и выделяют кислород. B настоящее время концепция экосистемы— одно из наиболее важных обобщений биологии — играет весьма важную роль в экологии. Во многом этому способствовали два обстоятельства, на которые указывает Г. А. Новиков (1979): во-первых, экология как научная дисциплина созрела для такого рода обобщений и они стали жизненно необходимы, во-вторых, сейчас как никогда остро встали вопросы охраны биосферы и теоретического обоснования природоохранных мероприятий, которые опираются прежде всего на концепцию биотических сообществ — экосистем. Кроме того, как считает Г. А. Новиков, распространение идеи экосистемы способствовала гибкость самого понятия, так как к экосистемам можно относить биотические сообщества любого масштаба с их средой обитания — от пруда до Мирового океана, и от пня в лесу до обширного лесного массива, например тайги. Классификация экосистем По пространственному масштабу выделяются экосистемы различного ранга: микроэкосистемы, мезоэкосистемы, макроэкосистемы и глобальная экосистема. Наименьший ранг имеют микроэкосистемы, примерами которых могут служить маленький водоем, труп животного с населяющими его организмами или ствол упавшего дерева в стадии биологического разложения, домашний аквариум и даже лужица или капля воды, пока в них присутствуют живые организмы, способные осуществлять круговорот веществ. Экосистемы промежуточного ранга называются мезоэкосистемами (лес, пруд, река и т.п.). Макроэкосистемы имеют большой пространственный масштаб и связаны с крупными географическими объектами, составляющими по размерам значительную часть земной поверхности (например, океан, континент и т.п.). Самый большой ранг имеет глобальная экосистема, эквивалентная биосфере Земли в целом. При классификации экосистем выделяют: наземные – это биомы суши (тундры, пустыни, степи, тропические леса, хвойные леса, мангровые лесв); пресные водоемы – лотические (водотоки – реки , ручьи), лентические (водоемы – пруды, озера), звболоченнные угодья (болота); морские экосистемы – пелагические, прибрежные воды (шельфы), районы апвеллинга, эстуарии, глубоководные. Таким образом, природные экосистемы — это открытые системы: они должны получать и отдавать вещества и энергию. Запасы веществ, усвояемые организмами и, прежде всего, продуцентами, в природе небезграничны. Если бы эти вещества не использовались многократно, а точнее не были бы вовлечены в этот вечный круговорот, то жизнь на Земле была бы вообще невозможна. Такой «бесконечный» круговорот биогенных компонентов возможен лишь при наличии функционально различных групп организмов, способных осуществлять и поддерживать поток веществ, извлекаемых ими из окружающей среды. Для поддержания круговорота веществ в экосистеме необходимы неорганические молекулы в усвояемой для продуцентов форме, консументы, питающиеся продуцентами и другими консументами, а также редуценты, восстанавливающие органические вещества снова до неорганических молекул для питания продуцентов. Структура экосистемы Экосистема есть основная функциональная единица живой природы, включающая и организмы, и абиотическую среду, причем каждая из частей влияет на другую и обе необходимы для поддержания жизни в том виде, в каком она существует на Земле. Двуединый характер этого комплекса подчеркнул В. Н. Сукачев в учении о биогеоценозе. Идеи, развиваемые Сукачевым, нашли графическое выражение рис. (ниже)  Принимая двуединый характер биогеоценоза (экотоп + биоценоз), следует подчеркнуть, что неправомерно рассматривать биоценоз как сумму фитоценоза, зооценоза и микробоценоза, реально не существующих в природе в качестве отдельных и самостоятельных групп растений, животных и микроорганизмов. В современной экологической литературе экотоп часто обозначают как косную часть экосистемы, а биоценоз - как ее живую часть. С точки зрения пищевых взаимодействий организмов, трофическая структура экосистемы делится на два яруса 1) верхний — автотрофный ярус, или «зеленый пояс», включающий фотосинтезирующие организмы, создающие сложные органические молекулы из неорганических простых соединений; 2) нижний — гетеротрофный ярус, или «коричневый пояс» почв и осадков, в котором преобладает разложение отмерших органических веществ снова до простых минеральных образований. Однако, чтобы разобраться в сложных биологических взаимодействиях в экосистеме, следует выделить ряд компонентов: 1) неорганические вещества (С, N, СО2, Н2О, Р, О и др.), участвующие в круговоротах; 2) органические соединения (белки, углеводы, липиды, гумусовые вещества и др.), связывающие биотическую и абиотическую части; 3) воздушную, водную и субстратную среду, включающую абиотические факторы; 4) продуцентов — автотрофных организмов, в основном зеленых растений, способных производить пищу из простых неорганических веществ; 5) консументов, или фаготрофов (пожирателей), — гетеротрофы, в основном животные, питающиеся другими организмами или частицами органического вещества; в) редуцентов, или сапротрофов (питающиеся гнилью), — гетеротрофных организмов, в основном бактерий и грибов, получающих энергию путем разложения отмершей или поглощения растворенной органики. Сапротрофы высвобождают неорганические элементы питания для продуцентов и, кроме того, являются пищей для консументов. Видовая структура экосистем Видовая структура – это разнообразие в сообществе видов и соотношение их численности и массы. Структура биотического сообщества слагается из нескольких показателей. Обилие—число особей на единицу площади или объема. Частота — отношение числа особей одного вида к общей численности особей , выраженное в процентах. Постоянство — отношение числа содержащих изучаемый вид выборок (р) к общему числу выборок (Р), выраженное в процентах (р/Р).100. В зависимости от величины этого отношения различают следующие категории видов: постоянные—встречаются более чем в 50% выборок, добавочные—в 25-50% выборок, случайные— менее чем в 25% выборок. Доминирование—способность вида занимать в экосистеме главенствующее положение и оказывать влияние на распределение в ней энергии. Доминанты - это те виды, которые на своем трофическом уровне обладают наибольшей продуктивностью. Из сотен или тысяч видов, входящих в состав экосистемы, лишь немногие виды-доминанты оказывают на ее свойства определяющее влияние. Искусственное изъятие доминанта из экосистемы сказывается не только на биотическом сообществе, но и на физической среде. Влияние, которое оказывают виды-доминанты на структуру и свойства экосистемы, обусловливается их численностью, размером особей, продукцией. Так, среди видов, особи которых крупные (например, деревья), степень доминантности определяется биомассой, а среди видов, особи которых мелкие (травянистые растения), доминантами будут наиболее обильно представленные виды. Для оценки степени доминантности в лесу используется площадь поперечного сечения ствола, а на лугу— «проективное покрытие», т. е. площадь поверхности земли, занятой растениями данного вида. Виды наиболее частро встречающиеся в сообществе называются доминантными Виды живующие за чет доминантов называются преддоминантами Виды, создающие своей жизнидеятельностью среду обитания называются эдификаторы Консорция – совокупность популяций организмов, жизнедеятельность которых в пределах одного биоценоза трофически и топически связаны с центральным видом Пространственная структура Облик биотического сообщества определяется не только разнообразием видов и другими показателями, которые отражают связи между видами, входящими в состав биотического сообщества. Функционирование сообщества и его стабильность зависят также от популяционных связей, от распределения организмов в пространстве и характера их взаимодействия с внешней средой. Все это составляет понятие внутренней организации сообщества. О ней можно судить на основании следующих параметров. Ярусность – вертикальное расслоение биоценозов на равновесные структурные части. В богатых видовым разнообразием лесных экосистемах выделяют 5-6 ярусов. Так, растительность может быть представлена травами, кустарниками, древесными ярусами; почва также отчетливо подразделяется на горизонты. Ярксность выражена не только в лесных и водных экосистемах. Даже в такой, казалось бы, «одномерной» экосистеме, как луг, можно выделить несколько ярусов: почву, где проводят всю жизнь дождевые черви, личинки жуков и другие животные; поверхность почвы, к которой приурочены муравьи, жужелицы; слой мха, где обитают первичнобескрылые насекомые и панцирные клещи; стебли и листья, с которыми связаны кузнечики, тли и другие животные; цветки, на которых проводят много времени цветочные пауки, шмели и др. Мозаичность –расчленённость биоценоза в горизонтальном направлении. Растения и животные распределены не равномерно по всей экосистеме, а пятнами, в которых плотность может быть максимальной или, наоборот, сходить на нет. Энергетические потоки Жизнь на Земле существует за счет солнечной энергии. Свет -единственный на Земле пищевой ресурс, энергия которого, в соединении с углекислым газом и водой, рождает процесс фотосинтеза. Фотосинтезирующие растения создают органическое вещество, которым питаются травоядные животные, ими питаются плотоядные и т. д., в конечном итоге растения «кормят» весь остальной живой мир, т.е. солнечная энергия через растения как бы передается всем организмам. Энергия передается от организма к организму, создающих пищевую или трофическую цепь: от автотрофов, продуцентов (создателей) к гетеротрофам, консументам (пожирателям) и так четыре-шесть раз с одного трофического уровня на другой. Трофический уровень — это место каждого звена в пищевой цепи. Первый трофический уровень — это продуценты, все остальные — консументы. Второй трофический уровень — это растительноядные консументы; третий — плотоядные консументы, питающиеся растительноядными формами; четвертый — консументы, потребляющие других плотоядных и т. д. Следовательно, можно и консументов разделить по уровням: консументы первого, второго, третьего и т. д. порядков. Разлагаются органические вещества редуцентами, которые образуют последний трофичсекий уровень в пищевой цепи. Четко распеределяются по уровням лишь консументы, специализирующиеся на определенном виде пищи. Однако есть виды, которые питаются мясом и растительной пищей (человек, медведь и др.), которые могут включаться в пищевые цепи на любом уровне. Пища, поглощаемая консументом, усваивается не полностью — от 12 до 20% у некоторых растительноядных, до 75% и более у плотоядных. Энергетические затраты связаны прежде всего с поддержанием метаболических процессов, которые называют тратой на дыхание, оцениваемая общим количеством СО2, выделенного организмом. Значительно меньшая часть идет на образование тканей и некоторого запаса питательных веществ, т. е. на рост. Остальная часть пищи выделяется в виде экскрементов. Кроме того, значительная часть энергии рассеивается в виде тепла при химических реакциях в организме и особенно при активной мышечной работе. В конечном итоге вся энергия, использованная на метаболизм, превращается в тепловую и рассеивается в окружающей среде. Таким образом, большая часть энергии при переходе с одного трофического уровня на другой, более высокий, теряется. Приблизительно потери составляют около 90%: на каждый следующий уровень передается не более 10% энергии от предыдущего уровня. Так, если калорийность продуцента 1000 Дж, то при попаданиии в тело фитофага остается 100 Дж, в теле хищника уже 10 Дж, а если этот хищник будет съеден другим, то на его долю останется лишь 1 Дж, т. е. 0,1% от калорийности растительной пищи. Данное распределение энергии нашло отражение в правиле Лидемана (правило 10%) Правило 10% (Лидемана) - при переходе с одного трофического уровня на другой сохраняется лишь 10% от первоначальной энергии. Однако такая строгая картина перехода энергии с уровня на уровень не совсем реальна, поскольку трофические цепи экосистем сложно переплетаются, образуя трофические сети. Но конечный итог: рассеивание и потеря энергии, которая, чтобы существовала жизнь, должна возобновляться. Нельзя забывать еще и мертвую органику, которой питается значительная часть гетеротрофов (редуценты). Среди них есть и сапрофаги и сапрофиты (грибы), использующие энергию, заключенную в детрите. Поэтому различают два вида трофических цепей: цепи выедания, или пастбищные, которые начинаются с поедания фотосинтезирующих организмов, и детритные цепи разложения, которые начинаются с остатков отмерших растений, трупов и экскрементов животных. Таким образом, входя в экосистему, поток лучистой энергии разбивается на две части, распространяясь по двум видам трофических сетей, но источник энергии общий — солнечный свет. Гомеостаз экосистемы Гомеостаз — способность биологических систем — организма, популяции и экосистем — противостоять изменениям и сохранять равновесие. Исходя из кибернетической природы экосистем — гомеостатический механизм — это обратная связь. Например, у пойкилотермных животных изменение температуры тела регулируется специальным центром в мозгу, куда постоянно поступает сигнал обратной связи, содержащий данные об отклонении от нормы, а от центра поступает сигнал, возвращающий температуру к норме. В механических системах аналогичный механизм называют сервомеханизмом, например, термостат управляет печью. Для управления экосистемами не требуется регуляция извне — это саморегулирующаяся система. Саморегулирующий гомеостаз на экосистемном уровне обеспечен множеством управляющих механизмов. Один из них — субсистема «хищник—жертва». Между условно выделенными кибернетическими блоками управление осуществляется посредством положительных и отрицательных связей. Положительная обратная связь «усиливает отклонение», например увеличивает чрезмерно популяцию жертвы. Отрицательная обратная связь «уменьшает отклонение», например, ограничивает рост популяции жертвы за счет увеличения численности популяции хищников. Наиболее устойчивы крупные экосистемы и самая стабильная из них — биосфера, а наиболее неустойчивы — молодые экосистемы. Это объясняется тем, что в больших экосистемах создается саморегулирующий гомеостаз за счет взаимодействия круговоротов веществ и потоков энергии (Ю. Одум, 1975). Принцип биологического накопления В круговорот веществ в экосистеме часто добавляются вещества, попадающие сюда извне. Эти вещества концентрируются в трофических цепях и накапливаются в них, т.е. происходит их биологическое накопление. Это явление наглядно видно на примере концентрирования радионуклидов и пестицидов в трофических цепях. Наиболее известна способность к биологическому накоплению у ДДТ — вещества, ранее широко применяемого для борьбы с вредными насекомыми и запрещенного к применению в настоящее время. Ю. Одум (1975) приводит пример того, как недоучет закономерностей биологического накопления, обусловленного экологическими процессами, привел к гибели птиц, питающихся гидробионтами, хотя опыляли комаров на болотах Лонг-Айленда (п-ов Флорида), давая концентрацию ДДТ значительно ниже дозы, смертельной для рыб и других животных. Он объясняет это тем, что ядовитые осадки адсорбировались на детрите, концентрировались в тканях редуцентов (детритофагов) и мелкой рыбы, а дальше — в хищниках, таких как рыбоядные птицы. Благодаря многократному поглощению с начала детритной цепи, яд накапливался в жировых отложениях рыб и птиц. И даже если его доза ниже смертельной и птицы не погибали сами, то ДДТ препятствовал образованию яичной скорлупы: тонкая скорлупа лопается еще до того, как разовьется птенец. Такие явления могут привести к уничтожению целых популяций хищных птиц, например скопы. Таким образом, принципы биологического накопления надо учитывать при любых поступлениях загрязнений в среду. Продуктивность экосистемы Продуктивность экологической системы — это скорость, с которой продуценты усваивают лучистую энергию в процессе фотосинтеза и хемосинтеза, образуя органическое вещество, которое затем может быть использовано в качестве пищи. Уровни производства органического вещества Различают разные уровни продуцирования, на которых создается первичная и вторичная продукция. Органическая масса, создаваемая продуцентами в единицу времени, называется первичной продукцией, а прирост за единицу времени массы консументов - вторичной продукцией. Первичная продукция подразделяется как бы на два уровня — валовую и чистую продукцию. Валовая первичная продукция — это общая масса валового органического вещества, создаваемая растением в единицу времени при данной скорости фотосинтеза, включая и траты на дыхание. Растения тратят на дыхание от 40 до 70% валовой продукции. Меньше всего ее тратят планктонные водоросли — около 40% от всей использованной энергии. Та часть валовой продукции, которая не израсходована «на дыхание», называется чистой первичной продукцией: она представляет собой величину прироста растений и именно эта продукция потребляется консументами и редуцентами. Вторичная продукция не делится уже на валовую и чистую, так как консументы и редуценты, т. е. все гетеротрофы, увеличивают свою массу за счет первичной продукции, т. е. используют ранее созданную продукцию. Рассчитывают вторичную продукцию отдельно для каждого трофического уровня, так как она формируется за счет энергии, поступающей с предшествующего уровня. Все живые компоненты экосистемы — продуценты, консументы и редуценты — составляют общую биомассу (живой вес) сообщества в целом или его отдельных частей, тех или иных групп организмов. Биомассу обычно выражают через сырой и сухой вес, но можно выражать и в энергетических единицах — в калориях, джоулях и т. п., что позволяет выявить связь между величиной поступающей энергии и, например, средней биомассой. На образование биомассы расходуется не вся энергия, но та энергия, которая используется, создает первичную продукцию и может расходоваться в разных экосистемах по-разному. Если скорость ее изъятия консументами отстает от скорости прироста растений, то это ведет к постепенному приросту биомассы продуцентов и возникает избыток мертвого органического вещества. Последнее приводит к заторфовыванию болот, зарастанию мелких водоемов, созданию большого запаса подстилки в таежных лесах и т. п. В стабильных сообществах практически вся продукция тратится в трофических сетях и биомасса остается постоянной. Для океана приведенное выше правило пирамиды биомасс недействительно — она имеет перевернутый (обращенный) вид. Для экосистемы океана характерна тенденция накапливания биомассы на высоких уровнях, у хищников. Хищники живут долго и скорость оборота их генераций мала, но у продуцентов — у фитопланктонных водорослей оборачиваемость может в сотни раз превышать запас биомассы. Это значит, что их чистая продукция и здесь превышает продукцию, поглощенную консументами, т. е. через уровень продуцентов проходит больше энергии, чем через всех консументов. Экологические пирамиды Функциональные взаимосвязи, т. е. трофическую структуру, можно изобразить графически, в виде так называемых экологических пирамид. Основанием пирамиды служит уровень продуцентов, а последующие уровни питания образуют этажи и вершину пирамиды. Известны три основных типа экологических пирамид: 1) пирамида чисел, отражающая численность организмов на каждом уровне (пирамида Элтона); 2) пирамида биомассы, характеризующая массу живого вещества, общий сухой вес, калорийность и т. д.; 3) пирамида продукции (или энергии), имеющая универсальный характер, показывающая изменение первичной продукции (или энергии) на последовательных трофических уровнях. Пирамида чисел отображает отчетливую закономерность, обнаруженную Элтоном: количество особей, составляющих последовательный ряд звеньев от продуцентов к консументам, неуклонно уменьшается. В основе этой закономерности лежит, во-первых, тот факт, что для уравновешивания массы большого тела необходимо много маленьких тел; во-вторых, от низших трофических уровней к высшим теряется количество энергии (от каждого уровня до предыдущего доходит лишь 10% энергии) и, в-третьих — обратная зависимость метаболизма от размера особей (чем мельче организм, тем интенсивнее обмен веществ, тем выше скорость роста их численности и биомассы). Однако пирамиды численности будут сильно различаться по форме в разных экосистемах, поэтому численность лучше приводить в табличной форме, а вот - биомассу — в графической. Она четко указывает на количество всего живого вещества на данном трофическом уровне, например, в единицах массы на единицу площади — г/м2 или на объем — г/м3 и т. д. В наземных экосистемах действует следующее правило пирамиды биомасс: суммарная масса растений превышает массу всех травоядных, а их масса превышает всю биомассу хищников. Это правило соблюдается, и биомасса всей цепочки изменяется с изменениями величины чистой продукции, отношение годового прироста которой к биомассе экосистемы невелико и колеблется в лесах разных географических зон от 2 до 6%. И только в луговых растительных сообществах она может достигать 40—55 %, а в отдельных случаях, в полупустынях — 70—75 %. |