политология. Экзаменационный билет 17

Скачать 154.8 Kb. Скачать 154.8 Kb.

|

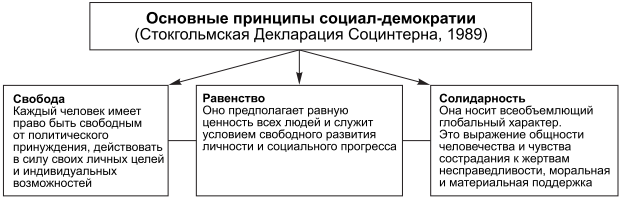

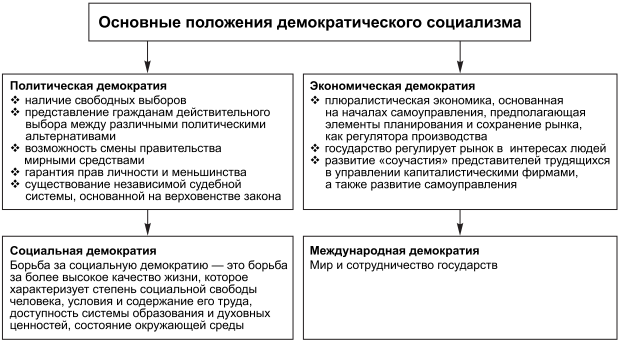

Экзаменационный билет №17.Политическая власть: понятие, сущность, формы, функции. Политическая власть – это возможность и способность политического субъекта оказывать определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью какого-либо средства: авторитета, права, насилия. Признаки политической власти: легальность в использовании силы в пределах государства. Люди в повседневной жизни отождествляют власть и силу. верховенство, обязательностью решений для всякой иной власти. Политическая власть может ограничить влияние мощных корпораций, СМИ и других учреждений или же вовсе ликвидировать их; публичность, т. е. всеобщностью и безличностью. Это означает, что политическая власть в отличие от приватной, личной власти, которая существует в небольших группах, от имени всего общества обращается с помощью права ко всем гражданам; политическая власть обладает способностью проникать во все виды деятельности, связывать или противопоставлять людей друг другу; моноцентричность, наличие единого центра принятия решений. В отличие от политической власти экономическая, социальная и духовно-информационная власти полицентричны. В рыночном демократическом обществе существует, как известно, много независимых собственников, социальных фондов и т. п.; многообразие ресурсов. Политическая власть, и особенно государство, использует не только принуждение, но и экономические, социальные и культурно-информационные ресурсы. Функции политической власти: сохранение социальной целостности; реализация потребностей и интересов осуществляющих властные функции социальных групп; регулирование социальных отношений, поддержание стабильности в функционировании социального организма. Политическая власть должна обеспечить сочетание разных сторон, отраслей социальной жизни таким образом, чтобы они действительно дополняли, а не подрывали существование друг друга; поддержание необходимых для общества пропорций между производством и потреблением в таком соответствии, чтобы они не препятствовали, а стимулировали развитие друг друга. Формы политической власти: Политическая власть проявляется в разнообразных формах, основными среди которых являются господство, руководство, организация, контроль. Господство предполагает абсолютное или относительное подчинение одних людей и их общностей субъектам власти и социальным слоям, которые они представляют. Руководство выражается в способности субъекта власти осуществлять свою волю путем выработки программ, концепций, установок, определения перспектив развития общественной системы в целом и ее различных звеньев. Руководство определяет текущие и перспективные цели, вырабатывает стратегические и тактические задачи. Управление проявляется в сознательном, целенаправленном воздействии субъекта власти на различные звенья общественной системы. Управление осуществляется с помощью различных методов, которые могут быть административными, авторитарными, демократическими, основывающимися на принуждении и т. д. Типология политической культуры. Субкультуры. по уровню общности: общая (типичные признаки, характеризующие политическое сознание и политическое поведение основной массы населения) и субкультура (совокупность политических ориентаций и моделей политического поведения, присущая определенным социальным группам и регионам); по степени согласованности взаимодействия политических субкультур в той или иной стране: интегрированная (тенденция к единству в представлениях граждан относительно функционирования и возможностей политической системы, низкий уровень конфликтности и политического насилия, высокий уровень материального благосостояния, развитая система социальной защиты населения, многочисленный средний класс) и фрагментарная (отсутствие согласия граждан относительно политического устройства общества, расхождения в вопросах понимания власти, социальная разобщенность, отсутствие доверия между различными группами, высокая степень социальной напряженности и конфликтности, нестабильность правительства, применение насилия как метода осуществления государственной власти); по отношению к власти: господствующая (действующая) и контркультура (претендующая на то, чтобы быть господствующей); по отношению к прогрессу: замкнутая (нацеленная на восстановление по образцу, установленному традициями) и открытая(ориентированная на изменения, легко усваивающая новые ценности); по степени направленности людей на участие в политической жизни, в обеспечении функционирования политической системы:патриархальная (отсутствие интереса граждан к политической жизни), подданническая (сильна ориентация на политические институты и невысок уровень индивидуальной активности граждан) и активистская (заинтересованность граждан в политическом участии и проявление ими активности); по стилю политического поведения: рыночная (политика понимается как разновидность бизнеса и рассматривается в качестве акта свободного обмена деятельностью граждан) и этатистская (главенствующая роль государственных институтов в организации политической жизни и определении условий политического участия индивида); по политическому режиму: демократическая и антидемократическая; по классовой принадлежности: аграрная, пролетарская, мелкобуржуазная, буржуазная. по связи с религией: божественно-традиционная (священная природа власти, неизменность конкретной системы политических отношений и ее политических норм) и светская (в основе прагматизм, эмпиризм); по базовым ценностям той или иной общности в политической деятельности: общесоциальная (базовой ценностью выступает человек с его потребностями и интересами) и элитарная (главная ценность – сама власть, человек, общество рассматриваются как средства для достижения данной цели). Политическая субкультура - совокупность политических ориентаций заметно отличающихся от ориентации значительного большинства в рамках данной культуры или, по крайней мере, от доминирующих в обществе культурных ориентаций. Региональные субкультуры (обусловлены такими различиями между отдельными регионами страны, как климат, наличие определенных ресурсов и т. п. Это, в свою очередь, порождает экономические различия, влияющие на образ жизни людей, общий уровень культуры, а, следовательно, и на их политико-культурный уровень). Социально-экономические субкультуры (социальные слои, классы). Этнолингвистические субкультуры (языковые, этнические особенности соответствующих социальных групп). Религиозные субкультуры Возрастные субкультуры Экзаменационный билет №18.Концепции власти в современной политической науке. Существуют различные трактовки и подходы к определению власти. Сторонники поведенческого подхода характеризуют ее как особую сущность, носителем которой выступает отдельная личность и которая выражается в энергии, заставляющей других людей повиноваться. Власть отождествляется с силой, обладание которой дает право повелевать. С точки зрения данного подхода природа власти объясняется биологическими и психологическими особенностями ее носителя, которым выступает человек. С точки зрения социологического подхода власть трактуется в терминах социального взаимодействия, которое предполагает наличие как минимум двух сторон. Власть как способность и возможность одного индивида в определенных социальных условиях проводить собственную волю вопреки сопротивлению другого. В рамках этих двух подходов стали формироваться различные концепции, каждая из которых трактовала власть по-своему. Теологическая концепция. Одно из наиболее ранних определений власти исходило из теологического объяснения ее природы и строилось с помощью теории божественного права. Всякая государственная власть происходить от Бога, а монархи – исполнители божественной воли. Подчинение людей Божьей воле обеспечивает порядок в обществе. Биологическая концепция. Власть рассматривается как механизм обуздания человеческой агрессивности, заложенной в инстинктах человека как биологического существа. Ф. Ницше рассматривал власть как волю к самоутверждению. Впоследствии биологические трактовки власти послужили обоснованием права одних народов повелевать другими. Бихевиористская концепция. Поведенческое понимание власти связано с именами американских ученых Ч. Мерриама, Г. Лассуэла. Они выводили властные отношения из природы человека, который рассматривался как «властолюбивое животное». В основе поступков и действий – стремление к власти, подчинить своей воли других. Психоаналитическая концепция. Внимание к бессознательным мотивам политического поведения. Власть рассматривается как способ господства бессознательного над человеческим сознанием. Индивид подчиняется силам, находящимся вне его сознания. Власть помогает преодолеть неполноценность. Мифологическая концепция. Обладание властью обосновывается физическим, моральным, религиозным, интеллектуальным превосходством одних людей над другими. Персона правителя обожествлялась для усиления власти. Впоследствии использовался миф об общественной воле, которая должна подчиняться индивидуальной воле самых сильных. Социологический подход к определению власти акцентирует внимание на социальных условиях ее возникновения и функционирование с учетом доминирующих в обществе ценностей и традиций. Структурно-функциональная концепция рассматривает власть как отношение неравноправных субъектов, чье поведение обусловлено выполняемыми ими ролями (роль управляющих и управляемых). При этом предполагается, что социальная роль определяет стиль ожидаемого от человека поведения, соответствующего занимаемому им положению в обществе, т.е. статусу. По мнению Т. Парсонса, власть обеспечивает ряд жизнеобеспечивающих функций: предписывает субъектам выполнять обязанности, налагаемых на них целями общества, и мобилизует его ресурсы для достижения общих целей. Конфликтологическая концепция. По мнению К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина и их последователей, власть рассматривается как отношение господства и подчинения одного класса другим. Природа данного господства обусловлена экономическим неравенством, местом и ролью класса в экономической системе общества. Обладание собственностью обеспечивает экономически господствующему классу возможность подчинять своей воле экономически зависимые классы. Поэтому власть оказывается везде, где есть неравенство. Дуалистическая концепция. Французский политолог М. Дюверже выделил два элемента в структуре власти: материальное принуждение и убеждение, веру подчиняющихся в то, что такое подчинение справедливо. При отсутствии второго элемента, это не власть, а господство. Власть же может осуществляться и без прямого насилия, опираясь на силу авторитета (вероятность добровольного подчинения). 2.Политическая социализация как элемент и функция политической культуры. Политическая социализация- это процесс усвоения культурных ценностей, политических ориентации, освоения форм политического поведения, приемлемых для данного общества. В результате процесса политической социализации индивиды и группы приобщаются к определенной политической культуре, что, в свою очередь, способствует обеспечению и поддержанию стабильности политической системы. Содержанием политической социализации является приобщение человека к нормам и традициям определенной политической системы, формирование навыков политического участия, информирование о целях и методах проводимой политики. Процесс социализации происходит благодаря различным посредникам (агентам). Институты социализации - это система специально созданных или естественно сложившихся учреждений и органов, функционирование которых направленно на развитие индивидов, прежде всего путем воспитания и образования. Институты политической социализации принято подразделять на политические и неполитические. К первым относят государственные и специализированные политические институты, партии, организации и движения. Ко вторым - семью, систему образования, работу, круг неформального общения, церковь, средства массовой информации. Выделяют два этапа социализации: Первичный этап происходит в сфере межличностных отношений в малых группах. В качестве первичных агентов социализации выступают ближайшее окружение индивида. Вторичный этап происходит на уровне больших социальных групп и институтов, характеризуется расширением политического опыта человека. Итогом политической социализации выступает определенная политическая культура. Экзаменационный билет № 19.Легитимность и легитимация политической власти. Понятие "легитимность" происходит от латинского слова legitimus (согласный с законами, законный, правомерный). Легитимность означает согласие народа с властью, положительное отношение к действующей власти большинства населения, а также признание ее правомерности мировым сообществом в целях установления официальных и неофициальных отношений. Легитимность власти определяется ее способностью решать внешние и внутренние проблемы страны. Не следует смешивать понятия легитимности и легальности. Легальность означает только законность власти, а легитимность - гораздо более глубокое понятие, означающее, что власть принимается массами, они согласны подчиняться такой власти, считая ее справедливой, авторитетной, а существующий порядок - наилучшим для страны. Легитимность власти предполагает, что законы исполняются основной частью общества. Легитимная власть основана на признании права носителей власти предписывать нормы поведения другим людям. Легитимность означает признание населением данной власти, ее права управлять, ее соответствие представлениям людей о справедливости, обоснованности каких-либо действий власти, наличии мотивации для того, чтобы подчиняться. Чем ниже уровень легитимности, тем чаще власть будет опираться на силовое принуждение. Обеспечение легитимности власти - ее легитимация. Легитимация означает признание или подтверждение законности (легитимности) какого-либо права или полномочия, в том числе права политической власти на принятие политических решений и осуществление политических поступков и действий. Критериями легитимности власти считаются либо развитость демократических процедур (выборность власти), либо способность власти поддерживать стабильность и порядок в обществе, даже если она была установлена в результате переворота или революции. Признаками легитимности власти служат убеждение большинства граждан в правомерности власти и существующего строя, а также свобода выражения граждан своей воли. Можно выделить несколько типов легитимности власти: власть, основанная на праве наследования престола. В данном случае многие необходимые действия, непопулярные в народе, могли выполняться только с применением насилия; харизматический тин, когда власть базируется на конкретном человеке, выделяющемся сильными лидерскими качествами (харизмой) (примеры из истории: Александр Македонский, Цезарь, Наполеон, Гитлер, Сталин, Черчилль, Рузвельт и др.); либерально-демократический, или конституционный тип легитимности, характеризующийся свободным волеизъявлением граждан, выборностью органов власти. Такая легитимность наиболее распространена в современном мире; этнический тип легитимности, предполагающий формирование властных структур по национальному признаку. Данный тип легитимности формируется при высокой активности лиц коренной национальности, провозглашении идей национального государства. Власть служит основой, объектом и движущей силой политики. Борьба за власть - характерная черта политической жизни любого общества, любой эпохи. Концентрированным выражением власти являются отношения принуждения - исполнения. По мнению М. Вебера, существует три вида легитимации: традиционная - многовековая привычка подчинения (царям, императорам, князьям и пр.); харизматическая - вера и подчинение авторитету некоей харизматической личности; рациональная - подчинение такой власти, которая ясна, понятна и действует на основе демократических законов (легитимность выгоды подчинения). Политическое сознание: понятие, типология, функции. Политическое сознание – это система политических знаний,ценностей и идейно-политических убеждений человека (группы, общества), на основе которых вырабатываются его наиболее устойчивые и значимые политические ориентации и установки в отношенииполитической системы и его места в ней Политология выделяет следующие основные функции политического сознания Регулятивная функция– выражается в регулировании социального поведения людей на основе восприятия действительности, атакже на основе совокупности вырабатываемых ими политическихидей, норм, представлений и убеждений. Познавательно-информационная функция – связана с познанием мира политики, с получением человеком политической информации, а также оказанием помощи в усвоении политических знаний иинформации, определением своего места в общественно-политической жизни и правильном в ней ориентировании. Оценочная функция – выражается в оценке человеком тех илииных политических явлений и проблем, подготовке определенныхвыводов, конкретизации степени важности различных политическихявлений и событий. Мобилизующая функция- помогает людям осознать себя гражданами, побуждает их к политически ориентированному поведению,к участию в общественной жизни ради отстаивания своих социально-политических интересов, к объединению со своими единомышленниками в политические партии, общественные организации и др. Когнитивная функция- отражает потребности в постоянномобновлении знаний для выполнения и модификации функций политических субъектов. В политологии существует много различных классификацийполитического сознания. С точки зрения социально-политического подходавыделяютследующие типы политического сознания: буржуазное, представленное двумя течениями: консервативным (ориентирует массы на усиление административной государственной власти); либеральным (призывает к различным реформам, незатрагивающим коренным образом устои государственного устройства); мелкобуржуазное, отражающее двойственное положение своих носителей, с одной стороны, непосредственных производителей, ас другой мелких собственников; социалистическое,часто называемое классовым сознанием и внедостаточной степени учитывающее общечеловеческие ценности иинтересы. С точки зрения открытости политическое сознание подразделяется на: открытое, способное к восприятию внешних культурныхценностей, социального опыта и традиций; закрытое, когда взгляды человека ограничены рамками корпоративных, локальных, групповых норм и целей. Политическое сознание существует на различных уровнях и вразличных формах. Прежде всего, с точки зрения субъекта, следуетвыделить массовое, групповое и индивидуальное политическое сознание. Массовоеполитическое сознание выражает опосредованноуровень и содержание потребностей общества, отражает характерзнаний общества о политической действительности. Групповоеполитическое сознание представляет собой обобщенное сознание конкретных - больших (социальные классы, национально-этнические образования, группы и слои населения) и малых(политическая элита, руководство правящей партии, разнообразныелоббистские образования типа групп давления и т.п.) групп, связанных с политикой. Индивидуальноеполитическое сознание трактуется как свойство и качество личности, способной так или иначе восприниматьполитику, более или менее точно ее оценивать и относительно целеустремленно действовать в политическом плане. Экзаменационный билет № 20.Теория разделения властей. Ее постановка и решение в современной России Разделение властей – принцип организации и деятельности государственного аппарата, определяющий распределение всех органов государства между тремя самостоятельными по предметам ведения ветвями власти – законодательной, исполнительной и судебной. Органы законодательной власти (парламенты), определяют основные направления политики государства путем принятия актов высшей юридической силы – законов, в том числе законов о бюджете государства, и контролируют их исполнение. Органы исполнительной власти (правительства, министерства), осуществляют путем принятия подзаконных решений, оперативной работы и контроля за исполнением непосредственное управление различными областями социальной деятельности (экономикой, культурой, образованием, внешней политикой, обороной и т. д.). Органы судебной власти (конституционные суды, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, прокуратура), осуществляют контроль и надзор за исполнением законов и подзаконных актов, разрешают споры о праве, применяют санкции за правонарушения. Каждая из ветвей власти, осуществляя собственные полномочия, имеет возможность ограничивать действия органов других ветвей, в случае их выхода за пределы предоставленных полномочий. Это осуществляется путем закрепления за парламентом права требовать отставки правительства, права главы исполнительной власти распустить парламент, права судебных органов объявить недействительными акты, противоречащие конституции или законам и другими способами. Политическая идеология: понятие, функции, роль в политической системе. Политическая иделогия- определенная доктрина, оправдывающая притязания той или иной группы лиц на власть (или ее использование), добивающейся в соответствии с этими целями подчинения общественного мнения собственным идеям. К числу общих функций идеологииполитическая наука обычно относит: ориентационную – включая в себя основные представления обобществе и политической системе, о политике и власти, идеологияпомогает человеку ориентироваться в политической жизни и осуществлять осознанные политические поступки; мобилизационную- предлагая обществу определенную модель(идею, программу) более совершенного состояния (строя, режима),идеология тем самым мобилизует членов общества на их воплощениев жизнь; интеграционную - формулируя общенациональные и общегосударственные ценности и цели, идеология, предлагая их обществу,объединяет людей; амортизационную (т.е. смягчающую) - объясняя и оправдываяв глазах людей существующую политическую систему и политическую реальность, идеология тем самым способствует снятию социального напряжения, смягчению и разрешению кризисных ситуаций; когнитивную - будучи отражением породившего ее общества,идеология неизбежно несет в себе реальные противоречия жизни,несет знания об обществе и его конфликтах, проблемы, связанные с характером социальной структуры, уровнем экономического развития, социокультурной традицией; функцию выражения и защиты интересов определенной социальной группы или класса- например, марксистская идеология претендует на отстаивание интересов пролетариата, либеральная – слояпредпринимателей и собственников и т.д Политическая идеология является важным элементом общественного сознания. Выступая в качестве стержневой конструкции всейидеологической системы, она играет значительную роль в политической системе общества, образует ее идеологическую подсистему, вкоторую включены различные политические концепции, теории,взгляды. Идеология — это функциональная характеристика общественного сознания, отражающая общественное бытие с позиций интересов тех или иных социальных групп, классов, общностей и обслуживающая эти интересы. Как важнейший ключевой элемент политической системыидеология выполняет в ней целый ряд значимых функций. При этомсвязь идеологии с политикой носит двойственный характер: с однойстороны, идеология направляет политическую деятельность и политическое развитие общества, с другой стороны, при этом политическая практика и политическая реальность проверяют реалистичностьи силу того или иного политического учения. В результате образуетсясвоего рода «замкнутый круг» или цикл: конкретная общественная ситуация порождает определенную отвечающую потребностямвремени идеологию, которая, в свою очередь, овладевает массами,становится материальной силой и изменяет политическую жизнь – витоге сложившаяся новая политическая ситуация приводит к переоценке первоначального содержания идеологического учения, его возможностей и достоверности. Экзаменационный билет № 21.Эффективность политической власти. Особенностью политической власти является ее элитарный характер. Она осуществляется слоем, составляющим в обществе незначительное меньшинство. Конечно же, придя к власти, овладев государственным механизмом, политическая элита получает доступ ко всем перечисленным выше ресурсам власти. Но как она воспользуется ими, в немалой степени зависит от ее собственных качеств – сплоченности, способности входящих в нее людей к лидированию и управлению, наличия в их собственной среде полноценных источников власти всех типов. Этим, наряду с наличием ресурсов власти в самом обществе, также определяется мера влияния элиты на общественные процессы, эффективность власти. Как оценить эту меру? Для тех, кто реально управляет обществом, для политической элиты и государственных чиновников эффективность их власти определяется степенью достижения поставленных целей. Это – достаточно очевидный и поддающийся наглядной оценке критерий. В российской политологии такое понимание эффективности власти является преобладающим. Но если критерием эффективности власти избрано достижение цели, то следует признать эффективной и власть, для общества разрушительную, если только разрушение является сознательно поставленной целью. Для властвующего субъекта это звучит нормально. В обществе же судят иначе. До тех пор пока данная власть хоть в малейшей степени служит людям символом их идентичности с обществом, пока органы власти в глазах большинства олицетворяет страну, − ее действия, идущие вразрез с интересами этого общества, воспринимаются как ошибки, как неэффективность. Высшей целью, неотъемлемой функцией и предназначением власти, как и управления в целом, является сохранение и развитие, адаптация всей системы – в этом случае политической власти – общества. Поэтому наряду с эффективностью целедостижения следует иметь в виду и эффективность сохранения и развития общества – эффективность по предназначению. По отношению к эффективности политической власти по ее предназначению, т. е. сохранению и развитию общества, все иные цели имеют подчиненное, второстепенное значение. Понимание этого является одним из основных показателей степени зрелости политической элиты. И общество, в конечном счете, оценивает эффективность политической власти именно по этому критерию. Современные виды идеологии: социал-демократическая, коммунистическая, либеральная, консервативная, христианско-демократическая. Социал-демократическая идеология пытается соединить представления об обществе социальной справедливости с рядом либеральных идей и представлений, исходит из приоритета постепенной эволюции общества в направлении строя социальной справедливости и равенства граждан независимо от их общественного положения. Стержнем социал-демократического движения выступает концепция демократического социализма, в качестве основных целей провозглашающая стремление к свободе, справедливости и солидарности.  Рис. Основные принципы социал-демократии. В идеологической системе демократического социализма особое место принадлежит свободе. Свобода, которая игнорирует права каждого человека, становится произволом. Ядром свободы является равенство — прав человека на самоопределение, на признание его интересов. Иначе, свобода и равенство определяют друг друга. Соответственно социальная справедливость выступает как равная для всех свобода. В соответствии с идеологией демократического социализма, подлинная свобода является не только индивидуальной, но и коллективной свободой. Более того, индивидуальная и коллективная свобода предполагают друг друга. Свобода каждого может осуществиться только в свободном обществе, и, напротив, не может быть свободного общества без свободы отдельного индивида. В отличие от коммунистических идей, социал-демократия отмежевалась от революционных форм борьбы и взяла курс на реализацию своих требований мирными средствами. В качестве альтернативы капитализму и коммунизму социал-демократы предлагают демократический социализм — общество, в котором в равной степени будут защищены права и свободы всех социальных слоев и классов. Современная социал-демократия предполагает: отказ от насильственных методов борьбы за власть; приоритет таких ценностей, как демократия, социальная справедливость, солидарность, свобода и др.; приоритет смешанной экономики над социалистической; социальные гарантии малоимущим и нетрудоспособным гражданам; государственную поддержку культуре, образованию, здравоохранению; плюрализм мнений, многопартийность, идеи правового государства и др.  Рис. Основные положения социал-демократии. В настоящее время социал-демократические партии существуют во многих странах. Нередко они оказывались у руля государственной власти и были инициаторами многих весьма прогрессивных реформ. Особенно велико влияние социал-демократии в странах Скандинавии. Коммунизм как общественно-политическая идеология основано на убеждении в том, что власть и собственность должны находиться в руках общества, и все блага являются общим достоянием, а жизнь людей должна строиться на базе принципов коллективизма, социального равенства и социальной справедливости. Представители коммунизма предлагали рассмотрение коммунизма как закономерный результат развития общества, действия объективных исторических законов и практической революционной деятельности людей, как высшую общественную формацию, неизбежно и естественно-исторически с необходимостью наступающую вслед за капитализмом. Важной сущностной характеристикой коммунизма является исчезновение государства и государственной власти. Идеалом коммунистической идеологии является общество, все члены которого социально равны и в котором, следовательно, не существует классов рабочих и буржуазии, бедных и богатых. Идеология христианской демократииИдеология христианской демократии родилась как религиозный ответ на вызов либеральной демократии. Неудовлетворенные не только светским, но порой и атеистическим характером демократии, христианские философы и священники начали поиск собственной демократической идеологии, основанной на соответствии христианского учения с народовластием. Первыми христианскими демократами считаются те священники, которые в период Французской революции клялись в верности Конституции и заявляли в Национальном собрании, что Иисус Христос был первым демократом. Своими философскими предтечами христианские демократы считают Сократа, Платона, Августина, Фому Аквинского. Отцом-основателем доктрины христианских демократов явился Ла-менне, а его труд «Будущее» (1830) считается первоисточником христианско-демократического учения. Философской основой этого учения является персонализм. Наиболее выдающиеся представители этого философского учения X. Тилике, Б. Боун, Л. Мунье, Н. Бердяев на первое место среди философско-социальных проблем выдвигают проблемы личности, ее свободы и нравственного воспитания. Они всячески подчеркивают уникальность, неповторимость каждого человека, субъективность видения им окружающего мира. Гармония этого мира возможна только через моральное самосовершенствование каждой личности. Это самосовершенствование, проявляясь во внутренней, духовной и внешней жизни человека, имеет трансцендентную направленность на высшие, божественные ценности: истину, красоту, благо. Однако нравственная личность, стремящаяся к Богу, не должна отвращаться от земного человеческого общества. Более того, жизнь в обществе для христианского демократа означает совершенствование общества на принципах свободы, справедливости, братства, демократии, соблюдения прав человека как основы социального прогресса (см. также схему 3.3.2). В то же время, с точки зрения христианско-демократической идеологии, человек, являющийся рациональным, социальным и солидарным существом, не является самодостаточным и постоянно нуждается в других людях. В этом христианская демократия расходится с либерализмом и занимает позицию ближе к консервативной. Но для христианского демократа человек не есть часть коллектива (как для коммуниста). Человек свободен. Только в свободном существовании, в личной, духовной жизни возможен физический, интеллектуальный, моральный и духовный расцвет человеческой личности. Обеспечить этот расцвет должно соответствующее устройство общества. Оно должно быть не социалистическим и не капиталистическим. Христианские демократы выступают за так называемый «третий путь» развития, который должен привести к «персоналистскому и сообщественному» обществу с высоким уровнем культуры, образования, развития экономики. Либерализм. Это самое распространенное идеологическое течение (от лат. liberalis - свободный), которое сформировалось в концеXVII - XVIII вв. как идеология восходящего класса буржуазии. В ееоснову были положены идеи эпохи Просвещения, отраженные в работах Ш.Монтескье, Дж.Локка, Т.Гоббса, А.Смита,Т.Джефферсонаи др. Основателем классического либерализма считается Дж.Локк. Основные принципы:верховенство закона; правовое равенство всех граждан; договорная природа государства, основанная на общественном договоре, с регламентацией его полномочий и ограничением его возможностей вмешиваться в жизнь общества; политический плюрализм; терпимость к противоположным и оппозиционнымвзглядам и убеждениям; веротерпимость; свободная конкуренция;рынок; частное предпринимательство. Важным достижением либерализма следует считать теорию разделения властей, систему сдержек ипротивовесов различных ветвей власти, а также идеи равенства всехграждан перед законом. Эти идеи создали новую основу для теорииправового государства. Консерватизм. Консерватизм (термин впервые употребилФ.Шатобрианв конце XVIII в.) возник как антиреволюционнаяфеодально-клерикальная идеология, отстаивающая идею незыблемости установленных Богом порядков, и выступает оппонентом либерализма. Предпосылкой возникновения консерватизма стали попыткилибералов радикально переустроить общество после Великой Французской революции 1789 г. Его создателями являются английскиймыслитель и политик Э.Берк, французские общественные деятели Ж.деМестри Л. де Бональд.Важнейшими принципамиявляются: нравственный абсолютизм; признание существования незыблемых нравственных идеалов и ценностей, естественным образом сложившегося порядка вещей; традиционализм (идея сохранения традиционных ценностей связанных ссемьей, религией, сословными разграничениями); отторжение принципа равенства, как противоречащего самой природе человека |