Курсач варианта Ильи. Федеральное агентство связи фгбоу во сибгути

Скачать 197.8 Kb. Скачать 197.8 Kb.

|

|

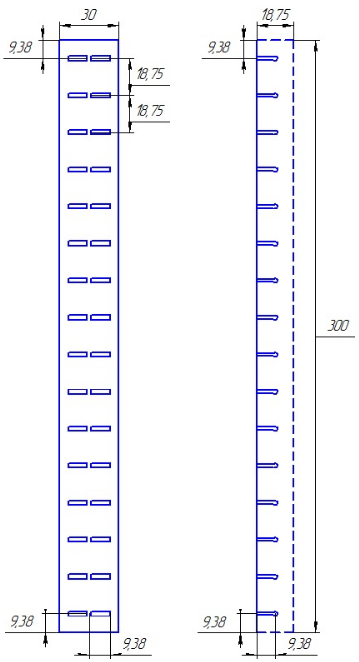

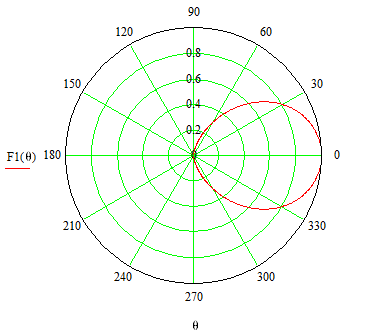

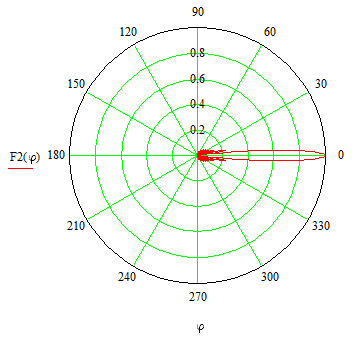

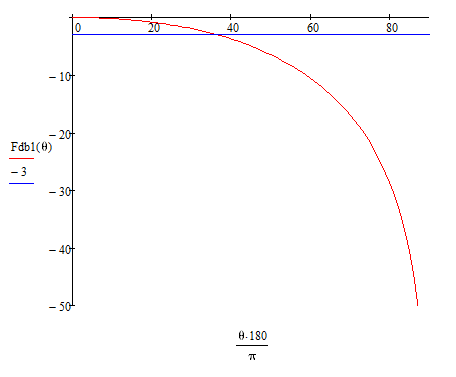

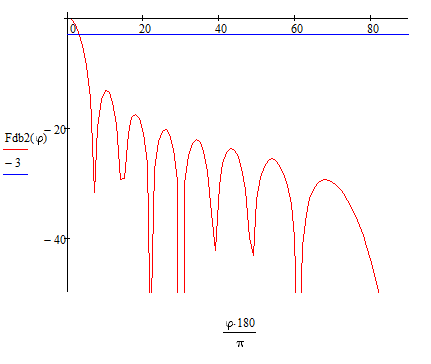

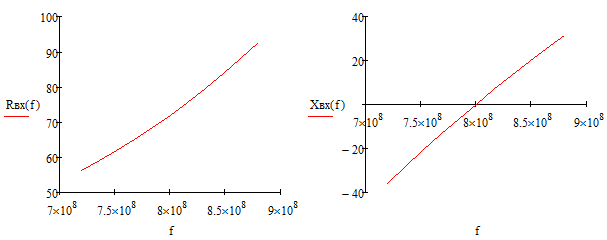

Федеральное агентство связи ФГБОУ ВО СибГУТИ Кафедра СМС Расчётно-графическое задание по дисциплине «Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства» Выполнил: студент 3 курса факультета МРМ гр. РМ-33 Каменев В.К. Проверил: Трубехин Е.Р. Новосибирск 2016 Задание №1. Панельные антенны Исходные данные: Номер варианта: 5 Центральная частота диапазона  = 800 МГц = 800 МГцПоляризация: горизонтальная Количество полуволновых вибраторов  = 16 = 16Отношение радиуса вибратора к длине плеча  = 0,05 = 0,05Пункт 1. Длина волны на центральной частоте диапазона:  Расстояние до рефлектора:  Шаг решётки:  Вертикальный размер антенны:  Горизонтальный размер антенны:  Высота диэлектрического защитного кожуха антенны:   Рисунок 1 – Эскиз панельной антенны с горизонтальной поляризацией Пункт 2. В горизонтальной плоскости ДН определяется следующим выражением:  Нормированная ДН симметричного вибратора для антенны с горизонтальной поляризацией:  Множитель рефлектора:  Множитель решётки:  где  – волновое число; – волновое число;  – угол в горизонтальной плоскости, отсчитываемый от нормали к защитному корпусу антенны. – угол в горизонтальной плоскости, отсчитываемый от нормали к защитному корпусу антенны. Рисунок 2 – Диаграмма направленности антенны по напряжённости электрического поля в горизонтальной плоскости В вертикальной плоскости ДН определяется следующим выражением:  Нормированная ДН симметричного вибратора для антенны с горизонтальной поляризацией:  Множитель рефлектора:  Множитель решётки:  Где  – волновое число; – волновое число;  – угол в вертикальной плоскости, отсчитываемый от нормали к защитному корпусу антенны. – угол в вертикальной плоскости, отсчитываемый от нормали к защитному корпусу антенны. Рисунок 3 – Диаграмма направленности антенны по напряжённости электрического поля в вертикальной плоскости Пункт 3. Диаграмма направленности по мощности в горизонтальной плоскости:   Рисунок 4 - Диаграмма направленности антенны по мощности электрического поля в горизонтальной плоскости Диаграмма направленности по мощности в вертикальной плоскости:   Рисунок 5 - Диаграмма направленности антенны по мощности электрического поля в вертикальной плоскости Пункт 4. В горизонтальной плоскости: Половинный угол  градусов. Ширина главного лепестка ДН равна градусов. Ширина главного лепестка ДН равна  градуса. градуса.В вертикальной плоскости: Половинный угол  градуса. Ширина главного лепестка ДН равна градуса. Ширина главного лепестка ДН равна  градусов. градусов.Уровень первого бокового лепестка равен -13,52 дБ. Задание №2. Входное сопротивление симметричного вибратора. Характеристики, определяющие степень согласования антенн. Пункт 1. В случае симметричного вибратора входное сопротивление  определяется конструктивными параметрами и рассчитывается следующим образом: определяется конструктивными параметрами и рассчитывается следующим образом: где  и и  – активная и реактивная составляющие комплексного входного сопротивления. – активная и реактивная составляющие комплексного входного сопротивления.  – сопротивление излучения симметричного вибратора, Ом; – сопротивление излучения симметричного вибратора, Ом; – действующая длина симметричного вибратора, м; – действующая длина симметричного вибратора, м;  – волновое сопротивление симметричного вибратора; – волновое сопротивление симметричного вибратора; Ом – волновое сопротивление фидера; Ом – волновое сопротивление фидера;Проведём расчёт и построим графики зависимости активной и реактивной составляющих входного сопротивления. Таблица 1 – Результаты расчёта

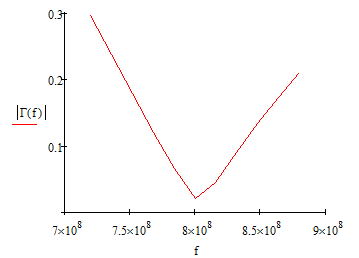

Рисунок 6 - Графики зависимости активной и реактивной составляющих входного сопротивления от частоты Модуль комплексного коэффициента отражения от частоты рассчитывается по формуле:  Таблица 2 – Результаты расчёта

Рисунок 7 - График зависимости коэффициента отражения от частоты Коэффициент стоячей волны по напряжению связан с модулем коэффициента отражения следующей зависимостью:  Таблица 3 – Результаты расчёта

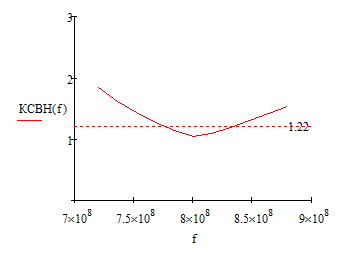

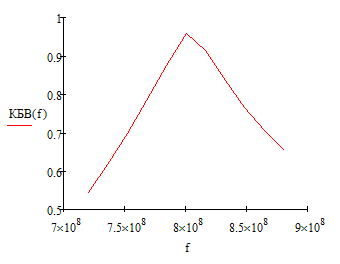

Рисунок 8 - График зависимости КСВН от частоты Коэффициент бегущей волны определяется по формуле:  Таблица 4 – Результаты расчёта

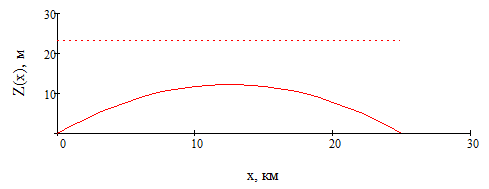

Рисунок 9 - График зависимости КБВ от частоты Пункт 2. Полоса пропускания по уровню КСВН=1,22: 775,9 – 834,2 МГц. Ширина полосы пропускания: 834,2 – 775,9 = 58,3 МГц. Задание №3. Формула идеальной радиопередачи. Исходные данные: Номер варианта: 5 Центральная частота диапазона  = 5,3 ГГц = 5,3 ГГцРасстояние между пунктами А и В = 25 км Диаметр параболической антенны в пункте А = 2 м Диаметр параболической антенны в пункте В = 1,5 м Коэффициент использования апертуры антенны = 0,55 Мощность передатчика = 30 дБм Пункт 1. Волны дециметрового и сантиметрового диапазона не обладают свойством огибать сферическую поверхность Земли, поэтому необходимо обязательно рассчитать условный нулевой уровень профиля пролёта Z(x).  Рисунок 10 – Условный нулевой уровень профиля пролёта  где  текущая координата, км текущая координата, км протяжённость пролёта, км протяжённость пролёта, км радиус Земли, равный 6370 км. радиус Земли, равный 6370 км.Пункт 2. Область пространства, существенно участвующего в распространении радиоволн, называют первой зоной Френеля. Она представляет собою эллипсоид вращения с фокусами в точках А и В. Максимальное значение радиуса первой зоны Френеля рассчитывается по формуле:  Минимальная величина просвета  между прямой, соединяющей центры антенн в оконечных точках пролёта А и В, и максимальным значением условного нулевого уровня между прямой, соединяющей центры антенн в оконечных точках пролёта А и В, и максимальным значением условного нулевого уровня  в центре профиля пролёта РРЛ, при котором напряжённость электрического поля в точке приёма равна напряжённости электрического поля в свободном пространстве, равна: в центре профиля пролёта РРЛ, при котором напряжённость электрического поля в точке приёма равна напряжённости электрического поля в свободном пространстве, равна: Пункт 3. Для выполнения этого условия высоты подвеса антенн  и и  необходимо выбрать равными: необходимо выбрать равными: Пункт 4. Расстояние прямой видимости  при отсутствии рефракции в тропосфере: при отсутствии рефракции в тропосфере: Расстояние прямой видимости больше протяжённости пролёта, следовательно, высоты высота подвесов антенн выбрана правильно. Пункт 5. Коэффициент усиления параболических антенн  определяется диаметром антенны определяется диаметром антенны  , коэффициентом использования апертуры антенны , коэффициентом использования апертуры антенны  и рабочей частотой и рабочей частотой  : : Для антенны в пункте А:  Для антенны в пункте В:  Пункт 6. Потери распространения в свободном пространстве  зависят от частоты зависят от частоты  и протяжённости пролёта линии и протяжённости пролёта линии  : : Пункт 7. Мощность на входе приёмника  определяется мощностью на выходе передатчика определяется мощностью на выходе передатчика  , коэффициентами усиления передающей и приёмной антенн ( , коэффициентами усиления передающей и приёмной антенн ( и и  ) и потерями распространения в свободном пространстве ) и потерями распространения в свободном пространстве      Поскольку полученное значение мощности на входе приёмника больше порогового значения мощности, то можно сделать вывод, что строительство РРЛ возможно. Задание №4. Расчёт среднего значения напряжённости электрического поля в условиях городской застройки. Исходные данные: Номер варианта: 5 Рабочая частота  = 740 МГц = 740 МГцВысота подвеса передающей антенны БС  = 40 м = 40 мКоэффициент усиления передающей антенны БС  = 16 дБд = 16 дБдМощность передатчика БС  = 15 Вт = 15 ВтВысота расположения антенны МС  = 1,5 м = 1,5 мКоэффициент усиления антенны МС  = 1 раз = 1 разПункт 1. Оценку влияния городской застройки на распространение радиоволн делают на основе среднего (медианного) значения напряжённости электрического поля в точке приёма. Одной из широко используемых моделей является модель Окамура-Хата, основанная на данных результатов измерения параметров радиосигнала в городских условиях. Среднее (медианное) значение напряжённости электрического поля в точке приёма на расстоянии r от БС по данной модели вычисляется по формуле:  где  (для частот выше 400 МГц) (для частот выше 400 МГц)Найдём искомые значения    Расстояние прямой видимости вычисляется по формуле:  Таблица 5 – Результаты расчёта

Пункт 2. Для расчёта напряжённости в условиях распространения радиоволн в свободном пространстве воспользуемся формулой:    Таблица 6 – Результаты расчёта

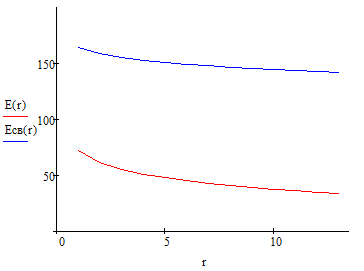

Пункт 3.  Рисунок 11 – Напряжённости электрического поля В условиях городской застройки сигнал подвергается большему затуханию, поэтому напряжённость в условиях городской застройки меньше. Пункт 4. Мощность на входе приёмника МС рассчитывается по формуле:  где П – плотность потока мощности радиоволны,  Е – среднее значение напряжённости электрического поля,   – эффективная площадь приёмной антенны, – эффективная площадь приёмной антенны,   – коэффициент усиления приёмной антенны – коэффициент усиления приёмной антенныОбычно величину мощности выражают в децибелах относительно милливатта:  Таблица 7 – Результаты расчёта

Вывод: в ходе выполнения данного расчётно-графического задания были выполнены необходимые расчёты и получены навыки проектирования антенн и радиолиний. |