Физикохимическая технология нефти

Скачать 1.21 Mb. Скачать 1.21 Mb.

|

|

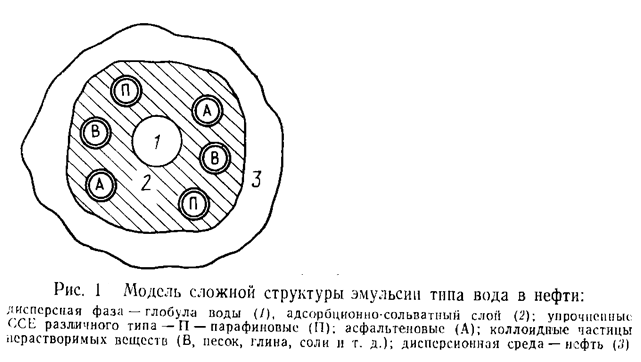

">http://www.allbest.ru/ Физико-химическая технология нефти – это совокупность физических и химических методов воздействия на нефтяное сырье с целью изменения его состояния, состава и свойств в процессе его подготовки и получения товарной продукции. В настоящее время существует два подхода к технологии нефти. Исторически первый подход к технологии нефти базируется на нерегулируемых ММВ и фазовых переходах. В ее основе лежат теоретические представление о нефтях, как о молекулярных растворах. Технические расчеты и реализация технологических процессов в настоящее время осуществляется именно с позиции таких представлений. Прикладной стороной теории нерегулируемых фазовых переходов является обычная, ныне существующая химическая технология. Для достижения повышенных коэффициентов нефтеотдачи и глубины переработки нефти требуются силовые приемы, значительные капитальные затраты, поэтому такую технологию еще называют силовой. Второй подход базируется на теории регулируемых внешними воздействиями ММВ и фазовых переходов, которая является научной основой физико-химической технологии нефти. В основе технологии переработки нефти лежат процессы фазообразования (перегонка, экстракция, кристаллизация, стеклование, катализ, термолиз, адсорбция). Явление полиэкстремального изменения размеров ядра и ад-сорбционно-сольватного слоя ССЕ лежит в основе теории регулируемых фазовых переходов. Отметим основные положения теории регулируемых фазовых переходов: 1) переход из одной фазы в другую (например, переход из жидкого состояния в парообразное или твердое) осуществляется обязательно через стадию дисперсного состояния; 2) в качестве структурного элемента нефтяной дисперсной системы принимается ССЕ: 3) геометрические размеры ССЕ и соответственно физико-химические и технологические свойства НДС под совокупным влиянием внешних воздействий изменяются экстремально или полиэкстрсмально, если в дисперсионной среде отсутствуют или существуют незначительные препятствия для изменения размеров элементов структуры дисперсной фазы; 4) при наличии в НДС макроскопического слоя между го-могенными фазами продолжительность жизни ССЕ в слое составляет от долей секунды до минут (динамическое состояние НДС), при отсутствии слоя она может быть бесконечно большой (статическое состояние НДС); 5) но мере изменения размеров ядра происходит непрерывное перераспределение углеводородов между макрофазами, что влияет на тепло- и массообменные процессы и в конечном счете — на выход и качество получаемых нефтепродуктов; 6) технологические процессы добычи, переработки нефти необходимо реализовывать при оптимальных размерах элемента дисперсной фазы (rmax, hmin или rmin, hmax) и высоты макроскопического слоя (H), т. е. в критических состояниях размеров ССЕ; такие состояния НДС называются активными, а процесс, при котором достигается внешними воздействиями активное состояние, называется активированием, или модифицированием размеров ССЕ; 7) между отношениями размеров ССЕ при фазовых переходах и свойствами (например, между отношениями rзаст/ rкип и tзаст /tкип) до и после внешнего воздействия существуют пропорциональные зависимости; 8) активные состояния НДС достигаются совокупными внешними воздействиями на нее (например, смешением нефтей различной природы в оптимальном соотношении, введением оптимального количества добавки в композицию и механическими воздействиями), в результате которых достигается синергический эффект. Целью физико-химической технологии нефти является достижение максимальных выходов, улучшение качества нефтепродуктов и улучшение технико-экономических показателей процессов. В физико-химической технологии нефти обосновываются технологические приемы воздействия на нефтяные системы. Эффективность этих приемов зависит от ряда факторов. Качество сырья. Важное значение для фазообразования имеет наличие в сырье низкомолекулярных (газы) и высокомолекулярных (асфальтены, высокомолекулярные алканы) фазообразующих компонентов. Поскольку содержание и отношение фазообразующих компонентов в природном сырье, да и в продуктах его переработки находится не в оптимальном соотношении, то нефтяное сырье надлежащим образом не подготовлено к фазообразованию. Подготовка сырья производится одним из следующих способов или их сочетанием: смешением различных видов сырья; подбором соответствующей добавки к композиционной смеси (экстракты, крекинг-остатки, пиролизная смола, различные кубовые остатки, синтетические добавки); действием различных нолей на исходную смесь, композиционной добавки на композиционное сырье для углубления синергических эффектов. Температура процесса. На подвижность молекул как в дисперсионной среде, так и в дисперсной фазе оказывает влияние температура. Формирование, развитие и разрушение ССЕ осуществляется через ряд стадий, которые зависят от температуры: 1) диффузия компонентов НМС и ВМС в дисперсионной среде; 2) возникновение или разрушение первичных ССЕ в результате концентрационных и температурных флуктуаций; 3) диффузия первичных ССЕ и перемещение их в дисперсионной среде в период фазового перехода; 4) переход первичных ССЕ во вторичные за счет слияния их друг с другом (коалесценция) или их диспергирование; 5) рост или уменьшение ядер ССЕ за счет перехода соединений из дисперсионной среды в ядро или наоборот; 6) расслоение НДС на фазы или повышение ее устойчивости; 7) переход физических связей ССЕ в химические (при кристаллизации или стекловании). В большинстве случаев лимитирующей стадией является диффузия ВМС и особенно ССЕ. т. е. процесс лимитируется диффузионными факторами (например, вязкостью системы). С изменением температуры в НДС могут протекать структурные превращения. При низких температурах образуются золи и студни. Температура образования НДС определяется составом системы, количеством склонных к ассоциированию соединений. Скорость процесса. Увеличение движущей силы процесса может достигаться путем: а) увеличения концентрации фазообразующих компонентов в исходном сырье и б) изменением температуры и давления. Давление. Наибольшему воздействию давления подвергаются нефтяные системы, в которых образуются элементы структуры дисперсной фазы в виде пузырьков. Изменение размеров пузырька происходит под действием непрерывно изменяющегося гидростатического давления жидкости по мере всплывания элементов структуры паровой фазы. Таким образом, при действии вышеуказанных факторов проявляются нелинейные эффекты, реализация которых составляет основу физико-химической технологии нефти. Физико-химическая технология может быт применена для: интенсификации бурения (применение буровых растворов с регулируемой устойчивостью против расслоения); увеличения добычи нефти путем повышения коэффициента нефтеотдачи; улучшения транспорта фазообразующих видов сырья; подготовки нефтяного сырья к фазообразованию в условиях нефтеперерабатывающих заводов; компаундирования и приготовления сырья на различных стадиях его переработки и товарных нефтепродуктов; оптимизации технологии применения нефтепродуктов; разработки методологических основ приборов и средств контроля технологическими процессами и др. Некоторые из этих процессов, основанных на физико-химической технологии, рассматриваются ниже. В процессе термолиза происходит самопроизвольное формирование ССЕ при высоких температурах и деструкция молекул в НДС (пиролиз, коксование, производство технического углерода, термический крекинг). Молекулярные растворы нефти представляют собой смесь различных низко- и высокомолекулярных соединений. Используя физические процессы, из этой смеси получают нефтепродукты, не склонные к структурированию в условиях получения, хранения(газовые, бензиновые) В физико-химических процессах термолиза формируются ССЕ с ядрами из пузырька и комплекса, а на поздних стадиях, особенно при использовании в качестве сырья тяжелых остатков, - кристалла и поры. Соединения, попадающие из дисперсионной среды (объема) в адсорбционно-сольватный слой ССЕ (поверхностный слой), находятся в нем в течении определенного времени и подвергаются суммарному действию температурного и адсорбционного полей, приводящих к деструкции соединений при более мягких условиях, чем в объеме дисперсионной среды, в результате снижения энергии активации процесса. Продукты деструкции, имея меньшую молекулярную массу, покидают адсорбционно-сольватный слой, рекомбинируясь в объеме; на их место поступают новые соединения из дисперсионной среды, и процесс повторяется. Влияя на соотношение объемной и поверхностной энергий в НДС, можно регулировать энергию активации процесса и таким образом влиять на ход термических процессов. С переходом от легкого сырья к его тяжелым видам увеличивается продолжительность жизни ССЕ, повышается поверхностное натяжение ядра, что увеличивает вклад поверхностной энергии и приводит к снижению энергии активации процесса. В последнее время для интенсификации высокотемпературных термических процессов (пиролиза), в которых мало выражены поверхностные явления, стали применять искусственно вводимые в систему поверхности – катализаторы. Общим для каталитических процессов независимо от их типа является единство физических (формирование развитой активной поверхности) и химических (изменение структуры молекулы) стадий, приводящих к изменению выхода и качества конечных нефтепродуктов. Различие заключается в том, что в некоторых случаях (например, жидкофазное алкилирование) адсорбционно-сольватный слой формируется на внешней поверхности ядра ССЕ, а на твердых катализаторах – на внутренней поверхности поры. Наиболее широкое распространение в практике нефтеперерабатывающей промышленности нашли каталитические процессы на поверхности твердых пористых катализаторов. Применение твердых катализаторов, наряду с другими причинами, объясняется тем, что удельная энергия поверхности поры, при равном его размере с ассоциатом, превышает удельную энергию поверхности последнего в десятки раз (из-за различий в поверхностных натяжениях жидкости и твердых тел). Общим для каталитических процессов на поверхности твердых катализаторов является нагрев сырья (бензиновых, дизельных, вакуумных дистиллятов, мазутов) до соответствующих температур при определенном давлении, контакт с поверхностью катализатора (обычно в реакторах), разделение продуктов реакции и регенерация катализатора (в регенераторах). При нагреве нефтяного сырья в змеевиках печи формируется ССЕ различной степени полидисперсности и продолжительности жизни. Под продолжительностью жизни ССЕ понимается период от начала возникновения ССЕ в исходной фазе до ее разрушения с формированием новой фазы. Продолжительность жизни зависит от природы и размера ядра и толщины и природы адсорбционно-сольватного слоя ССЕ, от внешних воздействий на систему и может меняться в широких пределах. В случае добавления к бензиновым, дизельным и вакуумным фракциям активаторов в оптимальном количестве продолжительность жизни ССЕ в ряде случаев может быть увеличена многократно. В качестве активаторов к этим видам сырья могут служить ПАВ, асфальтены, крекинг-остатки, экстракты, пиролизная смола и др. Наибольший эффект дают композиционные добавки (например, экстракт), попадая в адсорбционно-сольватный слой ССЕ, упрочняют его, увеличивают продолжительность жизни возникающих при нагреве сырья элементов структуры дисперсной фазы. В адсорбционно-сольватном слое ССЕ концентрируются нежелательные с точки зрения каталитического крекинга компоненты сырья – гетеросоединения (серо-, азот-, кислород- и металлоорганические соединения). Возникновение ССЕ приводит к перераспределению компонентов сырья между фазами, максимальному сосредоточению нежелательных компонентов в ССЕ, а желательных компонентов – в паровой фазе. Таким образом, при регулируемом фазовом переходе в результате добавки активатора и перераспределения компонентов сырья происходит самоочищение (поверхностями ядер ССЕ) вакуумного газойля от вредных для каталитического крекинга компонентов, которые, минуя катализатор, попадают на блок разделения продуктов реакции. При попадании самоочищенной части вакуумного газойля (в парообразном состоянии) на поверхность катализатора под действием сил адсорбционного поля поры реализуется фазовый переход (парообразное состояние - жидкое состояние). В данном случае адсорбционное поле равносильно действию давления, что приводит к сближению адсорбируемых молекул на поверхности катализатора и формированию адсорбционного структурированного слоя. Суммируя вышесказанное, можно предложить новое направление интенсификации каталитических процессов (физико-химическую технологию каталитических процессов), заключающееся в одновременном регулировании фазового перехода в исходном сырье при его нагреве в печи и при контакте самоочищенного сырья с катализатором. Регулирование фазового перехода в исходном сырье достигается смешением различных видов сырья друг с другом в оптимальных соотношениях (например, вакуумного газойля с мазутом) и одновременном воздействии на композиционное сырье добавками (например, ПАВ, экстракта, крекинг-остатка, пиролизной смолы и др.) или композиционных добавок в оптимальном количестве. Добываемая нефть содержит значительное количество воды, механических примесей, минеральных солей. Поступающая на переработку нефтяная эмульсия подвергается обезвоживанию и обессоливанию. Характерными чертами нефтяных эмульсий является их полидисперсность, наличие суспедированных твердых частиц в коллоидном состоянии, присутствие ПАВ естественного происхождения, формирование при низких температурах структурных единиц. О б е з в о ж и в а н и е нефти проводят путем разрушения (расслоения) водно-нефтяной эмульсии с применением деэмульгаторов –различных ПАВ, которые, адсорбируясь на границе раздела фаз, способствуют разрушению капель (глобул) диспергированной в нефти воды. Однако даже при глубоком обезвоживании нефти до содержания пластовой воды 0,1-0,3% (содержание хлоридов: 100-300 мг/л). Различные нефти обладают разной склонностью к образованию эмульсии (эмульсионность) и по этому показателю, измеряемому в процентах, они разделяются на три группы: высокоэмульсионная (эмульсионность от 80 до 100 %), промежуточная (эмульсионность 40 %), низкоэмульсионная (эмульсионность 1,3-8,0 %). Оценка эмульсионности нефтей позволяет выбирать оптимальный режим и схему процесса их обезвоживания и обессоливания. Эмульсия - это гетерогенная система, состоящая из двух несмешивающихся или малосмешивающихся жидкостей, одна из которых диспергирована в другой в виде мелких капель (глобул) диаметром, превышающим 0,1 мкм. Существуют два основных типа эмульсий: дисперсии масла в воде (М/В) и дисперсии воды в масле (В/М). Нефтяные эмульсии: 1. Первый тип – прямые эмульсии, когда капли нефти (неполярная жидкость), являются дисперсной фазой и распределены в воде (полярная жидкость) – дисперсионной среде. Такие эмульсии называются «нефть в воде» и обозначаются Н/В. 2. Второй тип – обратные эмульсии, когда капельки воды (полярная жидкость) – дисперсная фаза – размещены в нефти (неполярная жидкость), являющейся дисперсионной средой. Такие эмульсии называются «вода в нефти» и обозначаются (В/Н). В таком типе эмульсии содержание дисперсной фазы (воды) в дисперсной среде (нефти) может колебаться от следов до 90-95%. Такой тип нефтяных эмульсий охватывает диапазон разбавленных и высококонцентрированных эмульсионных систем, где в большей степени проявляются различия в факторах их стабилизации. Свойства нефтяных эмульсий этой группы во многом влияют на технологические процессы добычи нефти, внутрипромысловый сбор, сепарацию (отделение газа) и выбор техники и технологии деэмульсации нефти. Эмульсии (В/Н) смешиваются только с углеводородной жидкостью и не обладают заметной электропроводностью. Модель сложной структуры эмульсии «вода в нефти» показана на рис.1  технология нефтепродукт нефть эмульсия В процессе диспергирования капель воды в нефти образуется до триллиона полидисперсных глобул в 1 л 1%-ной высокодисперсной эмульсии с радиусами 0,1-10мк, образующая нефтяная эмульсия имеет большую поверхность раздела фаз. Вокруг глобул воды и нефти формируются межфазные адсорбционные слои различной толщины, равновесно-стабильные состояния которых достигаются в течение длительного времени. Такие глобулы обладают избыточной межфазной энергией и стремятся самопроизвольно к ее уменьшению в результате слияния частиц воды друг с другом, особенно интенсивно на первых этапах формирования межфазного слоя. Однако при достижении межфазным слоем определенной прочности процесс коалесценции глобул может и не произойти, то есть слиянию капель оказывает сопротивление прочность слоя, происходит бронирование глобул. На усиление прочности межфазного слоя оказывает влияние включения в его состав твердых (армирующих) веществ. Аналогично усиливающее действие на прочность межфазного слоя на поверхности глобул могут оказывать ССЕ. В результате формируется сложная структура, ядром которой является глобула воды, межфазный слой которой упрочнен самопроизвольно формирующимися в нефти ССЕ. Эта сложная структура обладает определенной структурной прочностью и устойчивостью против расслоения. Процесс разрушения сложной структуры и слияние глобул друг с другом под воздействием внешних факторов (температура, добавки, электрические и механические воздействия и др.) называется деэмульгированием, а вещества, введенные для его интенсификации, называются деэмульгаторами. В отличии от деэмульгаторов эмульгаторы придают устойчивость сложной структуре, в результате осуществляется эмульгирование нефти. Деэмульгаторы - это специально синтезированные химические соединения, к которым предъявляются следующие требования: - способность не изменять свойства нефти и не реагировать с молекулами воды; - высокая деэмульгирующая способность при малых расходах; - простота извлечения из сточной воды, отделённой от нефти; - нетоксичность, инертность по отношению к оборудованию, невысокая стоимость, доступность. Существует два типа деэмульгаторов - неэлектролитные и коллоидного типа. К неэлектролитным деэмульгаторам относятся органические вещества (бензол, спирты, керосин), растворяющие эмульгаторы нефти и снижающие при этом её вязкость. Это способствует быстрой коалесценции капель воды и их осаждению. Их используют главным образом в лабораторной и исследовательской практике. В промышленной технологии обезвоживания нефти неэлектролиты не применяют из-за большого расхода и высокой стоимости, а также из-за сложности их отделения от нефти после осаждения воды. Наиболее широко в промышленности используют поверхностно-активные вещества (ПАВ) - коллоидного типа. Они бывают трёх видов: анионоактивные, катионоактивные и неионогенные, то есть не образующие ионов в воде. Анионоактивные (сульфанол, карбоновые кислоты) в присутствии воды диссоциируют на отрицательно заряженные ионы углеводородной части и положительные ионы металла и водорода. Катионоактивные в присутствии воды распадаются на положительно заряженный радикал и отрицательно заряженный остаток кислоты. В качестве деэмульгаторов используются редко. Неионогенные нашли самое широкое применение в технологии обезвоживания нефтей. ПАВ обладают по сравнению с содержащимися в нефтях природными эмульгаторами более высокой поверхностной активностью. Разрушение нефтяных эмульсий применением ПАВ может быть результатом: 1) адсорбционного вытеснения с поверхности глобул воды эмульгатора, стабилизирующего эмульсию; 2) образования нестабильных эмульсий противоположного типа; 3) химического растворения адсорбционной пленки. Происходит дестабилизация водонефтяной эмульсии. Образовавшиеся из стойких нестойкие эмульсии затем легко коалесцируют в крупные глобулы воды и осаждаются из дисперсионной среды (нефти). Именно стадия дестабилизации является лимитирующей суммарный процесс обезвоживания и обессоливания нефти. Она состоит, в свою очередь, из двух этапов: а) доставки деэмульгатора на поверхность эмульсии, то есть транспортной стадии, являющейся диффузионным процессом; б) разрушения бронирующей оболочки, образованной эмульгатором нефти, или кинетической стадии. Почти все эмульсии, встречающиеся при добыче нефти, являются эмульсиями типа вода в нефти (В/Н). Для образования эмульсии недостаточно только перемешивания двух несмешивающихся жидкостей. Если взять чистую воду и чистую нефть, то сколько бы мы их ни перемешивали, эмульсия не образуется. Чтобы она образовалась, необходимо наличие в нефти особых веществ — природных эмульгаторов. Такие природные эмульгаторы в том или ином количестве всегда содержатся в пластовой нефти. К ним относятся асфальтены, смолы, нефтерастворимые органические кислоты и другие мельчайшие механические примеси, как ил и глина. В природных эмульгаторах есть гетероатомы, отсюда неподеленная пара электронов. Поэтому молекулы этих эмульгаторов являются полярными и за счет этого имеют сродство с водой, т.е. в их составе есть гидрофильная часть и гидрофобная. Отсюда при смешении с водой гидрофильная часть смол и асфальтенов устремляется в водную фазу, гидрофобная остается на месте в нефти. За счёт этого на поверхности образуется адсорбционный слой (смолы, асфальтены). Этот слой не разрушается при столкновении глобул и вода не отстаивается. Кроме смол и асфальтенов к природным эмульгаторам относятся высокомолекулярные парафины. Они адсорбируются на слоя природных смол и асфальтенов и оболочка получается многослойной. Устойчивость эмульсий – это способность в течение определенного времени не разрушаться и не разделяться на две несмешивающиеся фазы. Устойчивость большинства нефтяных эмульсий типа "вода в нефти" со временем возрастает. В процессе «старения» эмульсии (упрочнения пленки эмульгатора с течением времени) на глобулах воды увеличивается слой эмульгатора и, соответственно, повышается его механическая прочность. При столкновении таких глобул не происходит их коалесценции из-за наличия прочной гидрофобной пленки. Для слияния глобул воды необходимо эту пленку разрушить и заменить ее гидрофильным слоем какого-либо ПАВ. Старение эмульсий интенсивно протекает только в начальный период после их образования, а затем заметно замедляется. Особенности старения обратной эмульсии зависят от состава и свойств нефти, пластовой воды, условий образования эмульсии (температура, интенсивность перемешивания фаз). Известно, что пластовая минерализованная вода образует с нефтью более устойчивые и быстро стареющие эмульсии, чем пресная вода. Интересно отметить, что при удалении из нефтяной дисперсной системы ССЕ, например ультрацентрифугированием, резко снижается устойчивость эмульсий воды в нефти. Представляется возможным не только удалить, но и разрушить ССЕ, применяя различные способы. А в экстремальном состоянии механическая прочность ССЕ на поверхности глобул имеет минимальное значение, обуславливающее благоприятные условия для слияния глобул друг с другом. Для обезвоживания и обессоливания нефти используют следующие технологические процессы: 1) гравитационный отстой нефти; 2) горячий отстой нефти; 3) подогрев эмульсии (термообработка); 5) применение электрического поля (электрообработка). На практике в основном применяется сочетание термодинамического и электрического способов разрушения эмульсии. Наряду с обезвоживанием необходимо глубокое обессоливание нефти. Все упомянутые выше факторы способствуют интенсификации выделения воды из эмульсии, но не влияют на засоленность остающихся после обезвоживания капель воды в нефти. С целью достижения не только глубокого обезвоживания, но и обессоливания нефти используют промывку нефти свежей пресной водой. Роль этой промывной воды двояка. С одной стороны, смешиваясь с солёными каплями воды эмульсии, она разбавляет их и уменьшает концентрацию солей в них, а с другой стороны, турбулизирует поток нефтяной эмульсии, способствуя также коалесценции капель, т.е. оказывает гидромеханическое воздействие на эмульсию. Количество оставшихся в нефтях солей зависит как от содержания остаточной воды, так и от ее засоленности. Поэтому с целью достижения глубокого обессоливания осуществляют промывку солей подачей в нефть оптимального количества промывной (пресной) воды. При подаче промывной воды только 1 % участвует в разбавлении капель солёной воды, находящейся в эмульсии, а остальное количество промывной воды является только турбулизатором, поэтому подаётся до 1 % пресной воды и от 4 до 5% рециркулирующей, уже использованной от массы нефти, что позволяет в 5-6 раз снизить количество сбрасываемой сточной солёной и загрязнённой воды и уменьшить мощности по её обезвоживанию. При чрезмерном увеличении количества промывной воды растут затраты на обессоливание нефти и количество образующихся стоков. В этой связи с целью экономии пресной воды на ЭЛОУ многих НПЗ успешно применяют двухступенчатые схемы с противоточной подачей промывной воды: свежая вода поступает на вход последней ступени, а дренажная выводится из первой. Число ступеней (1, 2 или 3) обессоливания нефти определяется свойствами исходной эмульсии и содержанием в ней солей. Обессоливание начинают с того, что нефть забирают из заводского резервуара, смешивают ее с промывной водой, деэмульгаторами, щелочью (если в сырой нефти есть кислоты). Затем смесь нагревают до 80 -120°С и подают в электродегидратор. Здесь под воздействием переменного электрического поля и температуры капли воды и растворенные в ней неорганические соединения укрупняются и отделяются от нефти. Требования к процессу обессоливания жесткие - в нефти должно остаться не более 3 -4 мг/л солей и около 0,1% воды. Поэтому чаще всего в производстве применяют двухступенчатый процесс, и нефть после первого попадает во второй электродегидратор. Наиболее эффективно вести процесс обессоливания нефти в состоянии концентрированных растворов, когда дисперсная система имеет наиболее высокие возможности для слияния глобул, а также обладает наибольшей возможностью для расслоения. Интенсификация процесса обессоливания достигается добавкой в нефть от 1 до 5% промывной воды. Для снятия диффузных сопротивлений при смешении пластовой и промывной воды необходимо хорошее перемешивание в трубопроводах, смесительных диафрагмах и других устройствах. В этом случае капельная пластовая вода разбавляется 10 раз, глобулы укрупняются, и система очень быстро расслаивается на фазы. Хотя количество повторной остаточной воды резко не уменьшается, степень ее минерализации существенно понижается. Добавка деэмульгаторов (обычно неионогенных) в виде растворов воде и интенсифицирует процесс обессоливания. Количество добавляемого деэмульгатора определяется качеством нефти, склонностью ее к образованию ССЕ, а также физико-химическими свойствами деэмульгатора, условиями обессоливания. Для совершенствования технологических приемов по обессоливанию и обезвоживанию нефтей требуется постановка дальнейших исследований по изучению условий формирования структурных единиц, взаимодействия их с глобулами поды и влияния структурных единиц наструктурно-механический барьер; по выбору эффективных ПАВ — деэмульгаторов. Задача технологов в конечном счете сводится к регулированию размеров и состава компонентов ССЕ в нефтяной дисперсной системе, ее структурно-механической прочности, а также размеров глобул, что достигается воздействием комплекса внешних факторов и является технологической основой осуществления и интенсификации процессов образования и разрушения эмульсий. |