Глава 5. Физиология нервномышечной системы и рационализация трудовых движений работников

Скачать 1.17 Mb. Скачать 1.17 Mb.

|

|

Глава 5. Физиология нервно-мышечной системы и рационализация трудовых движений работников

Цель: познакомиться с особенностями строения и нервной регуляции двигательного аппарата человека, рассмотреть основные рабочие позы и требования к организации рабочего места. Ключевые слова: двигательный аппарат, кинематические пары, рычаг, тетанус, динамическая и статическая работа, рабочая поза, рабочие места.  5.1. Понятие о строении двигательного рабочего аппарата человека Изучение физиологии движений человека является одним из центральных разделов физиологии труда. Трудовая деятельность работника не может осуществляться без активного функционирования двигательного аппарата, представляющего собой совокупность тканей и органов, обеспечивающих перемещение человека в пространстве и осуществление его активных действий, направленных на предметы окружающего мира 2, с. 42. Специализированный двигательный аппарат человеческого организма включает в себя:

Функции двигательного аппарата заключаются в следующем:

Изучением движений человека занимается отрасль физиологии, называемая биомеханикой. Основная задача, стоящая перед специалистами в этой области – определение рациональных путей использования двигательного аппарата человека для повышения эффективности трудовой деятельности работников. Это интересно! Хорошие пианисты могут ударять пальцами по клавишам до 11 раз в секунду, когда выполняют трель. Это самые быстрые рабочие движения. При сборе хлопка человек вручную очищает коробочку растения. При этом он производит пальцами около пятидесяти микродвижений. За рабочий день он делает их около трех миллионов 7, с.174-175. Скелетно-мышечная система человека состоит из большого количества звеньев, подвижно соединенных в суставах, которые допускают поворот одного звена относительно другого.. Основными элементами двигательного аппарата человека являются кинематические пары, т.е. совокупность двух звеньев, взаимно ограничивающих движение и соединенных друг с другом посредством сустава, напоминающего шарнир. Примерами таких соединений могут служить кинематические пары типа плечо-предплечье, бедро-голень. Суставы позволяют звеньям поворачиваться относительно одной или нескольких осей, т.е. обладать различными степенями свободы. Общее число степеней свободы скелета превышает 200 6, с.93. Двумя степенями свободы обладают одноосные суставы (межфаланговые сочленения пальцев, плечелоктевое сочленение и др.). Эти суставы перемещаются лишь в одной плоскости (сгибание-разгибание). Четыре степени свободы имеют двухосные суставы (лучезапястный, плечелучевой, пястнофаланговый и др.), которые могут допускать перемещение в двух взаимно перпендикулярных направлениях (сгибание-разгибание, приведение-отведение). Трехосные суставы (например, лопатко-плечевой, тазобедренный) имеют шесть степеней свободы, что позволяет осуществлять движение в двух плоскостях (сгибание-разгибание, приведение-отведение и вращательное движение вокруг продольной оси). Каждая кинематическая пара является рычагом. Рычагом называют звено, имеющее ось вращения. Специалисты выделяют в организме человека рычаги:

Примером рычага первого рода является балансирование головы на шейном отделе позвоночника, рычагом второго рода – стопа при вставании, рычага третьего рода – сгибательные механизмы пальцев, предплечья, колена. На рис. 5.1 представлена схема рычага третьего рода, на примере предплечья 8, с.87. Как было отмечено выше, вторым элементом двигательного аппарата человека являются скелетные и речевые мышцы. Все мышцы организма подразделяют на две группы: поперечно-полосатые и гладкие. К поперечно-полосатым относятся скелетные мышцы конечностей, туловища, дыхательные и др. К гладким мышцам относят мышцы внутренних органов. Сердечная мышца, хотя и является поперечно-полосатой, но обладает особыми функциями и структурой. Скелетные мышцы представляют собой своеобразные двигатели, которые преобразуют химическую энергию в механическую работу и теплоту. Они состоят из большого количества мышечных волокон. Волокна поперечно-полосатой мышцы покрыты оболочкой, внутри которой находятся протоплазма и я  дра. Рис. 5.1. Предплечье как рычаг третьего рода а—поперечная ось вращения локтевого сустава; аж — плечо рычага силы мышечной тяги; ав—плечо рычага силы тяжести; вг — направление силы тяжести или какого-либо другого сопротивления; ед—направление равнодействующей мышц-сгибателей предплечья; ез—полезная составляющая силы мышечной тяги; к—другая составляющая этой силы Внутри протоплазмы от одного конца мышцы к другому проходят тонкие сократительные волокна, называемые миофибриллами. Диаметр миофибриллы не превышает один миллиметр. Сокращение миофибрилл поперечно-полосатой мышцы обеспечивается их поперечной исчерченностью. Под микроскопом внутри мышечного волокна отчетливо видно темные и светлые диски. Именно благодаря сокращению темных дисков мышцы имеют возможность сокращаться, светлые же диски лишь следуют за темными. Гладкие мышцы подобной поперечной исчерченности не имеют. Строение волокна поперечнополосатой мышцы представлено на рис. 5.2. 5, с.225.  Рис.5.2. Строение волокна поперечнополосатой мышцы Все мышечные волокна обладают следующими свойствами:

Возбудимость мышцы может быть измерена не только определением минимальной силы раздражения (порог силы раздражения), но и установлением минимального времени, которое необходимо, чтобы ток напряжения, равного удвоенному порогу, вызывал возбуждение. Это минимальное время называется хронаксией – порогом времени раздражения. Хронаксия определяется при помощи специального прибора хронаксиметра и измеряется тысячными долями секунды (например, хронаксия разгибателей мышц предплечья человека равна 0,00016-0,00032 секунды). Мышцы имеют три вида мышечных элементов: красные и белые мышечные волокна и мышечные веретена. Красные мышечные волокна имеют способность к медленно протекающему сокращению, поэтому их называют медленными. Белые мышечные волокна могут отвечать на сокращение одиночным сокращением, если в мышцу поступает один импульс. Но обычно в организме в нормальных условиях одиночное сокращение не наблюдается, так как к мышцам из центральной нервной системы всегда поступает целый ряд импульсов. В ответ на череду следующих друг за другом импульсов мышца отвечает длительным сокращением, развивающим большую силу. Такое длительное сокращение мышцы, вызванное частыми поступлением импульсов, называется тетаническим сокращением, или тетанусом, а сами белые мышечные волокна называют тетаническими. Обязательным условием для тетануса является нанесение следующего раздражения тогда, когда сокращение, вызванное предыдущим раздражением, еще не кончилось. Как доказано Н.Е. Введенским, при тетанусе решающее значение имеет то обстоятельство, что каждое последующее раздражение попадает в фазу повышенной возбудимости, которая наступает после предыдущего сокращения (экзальтационная фаза), и поэтому мышца обладает более мощным сокращением.  В зависимости от того, в какой период поступает очередной импульс, наблюдается либо зубчатый, либо гладкий тетанус. Если очередное раздражение нанесено в тот момент, когда мышца уже начала расслабляться, но еще не расслабилась полностью, то начинается новое сокращение. Такие чередующиеся раздражения вызывают зубчатый тетанус. Если раздражение наносится в тот период, когда предыдущее сокращение еще не кончилось и мышца не начала расслабляться, наблюдается гладкий тетанус рис. 5.3. 5, с.234. Рис. 5.3. Сокращение мышцы при разной частоте раздражений I–одиночное сокращение; II- зубчатый тетанус; III-гладкий тетанус. Мышечные веретена – это рецепторы, воспринимающие сокращение и расслабление мышечных волокон. Они находятся внутри каждой мышцы и представляют собой заключенные в соединительнотканную капсулу более тонкие и короткие, чем остальные, мышечные волокна. Из-за своей формы эти образования и получили название мышечных веретен. Мышечные веретена чрезвычайно чувствительны к растяжению мышц. Вместе с рецепторам, находящимися в суставных капсулах, внутрисуставных и внесуставных связках, они обеспечивают так называемую проприоцептивную чувствительность, снабжающую центральную нервную систему информацией о состоянии опорно-двигательного аппарата. Сокращение мышечного волокна обеспечивается белками актином и миозином. При мышечном сокращении длина волокна уменьшается и мышца совершает механическую работу. Энергия для ее совершения поступает при распаде аденозинтрифосфорной кислоты. В основе мышечного сокращения лежит движение нитей актина относительно нитей миозина. Во время расслабления толстые миозиновые нити входят в промежутки между тонкими актиновыми нитями примерно наполовину их длины. При сокращении они как бы натягивают их на себя с обеих сторон, т.е. нити актина начинают сближаться, скользя между миозиновыми нитями, и вдвигаются в промежутки между ними. Сами нити актина не укорачиваются, изменяется лишь расстояние между их концами; при сокращении оно уменьшается, при растяжении – увеличивается. При этом молекула мышечного белка миозина укорачивается. Механизм сокращения мышечной фибриллы за счет скольжения нитей актина и миозина, а также схема сокращения миозина представлены на рис.5.4. 2, с.16. и рис.5.5. 5, с.239. В зависимости от соотношения в своем составе белых или красных мышечных волокон, все мышцы подразделяются на статические (тонические), динамические (тетанические) и смешанные. Для тонического сокращения требуется значительно меньше энергии, чем для тетанического. Статические мышцы состоят в основном из красных мышечных волокон, которые длительное время находятся в состоянии сокращения и обеспечивают, например, определенное положение тела, подогнанность суставов и т.п.  Рис.5.5. Схема сокращения миозина Динамические мышцы, состоящие преимущественно из белых мышечных волокон сокращаются периодически и вызывают быстрые и сильные движения при совершении рабочих актов или удержание орудий и предметов труда. Смешанные мышцы содержат белые и красные волокна примерно в равных пропорциях. Обычно мышцы функционируют не изолированно, а группами. Мышцы совместного действия называются синергистами, а выполняющие противоположные действия – антагонистами. Моменты включения мышц в работу и выключения из нее определяются зоной их активности и оптимальной зоной 9, с.11-12. Каждая мышца имеет в определенном движении свою зону активности, в пределах которой она может выполнять необходимую для этого движения функцию. В оптимальной зоне действия при определенном режиме работы ее тяга наиболее эффективна. 5.2 Центральные аппараты управления движениями. Мышечная сила и выносливость  В управлении двигательным аппаратом участвуют все отделы центральной нервной системы – от спинного мозга до коры больших полушарий. На спинальном уровне осуществляется координация простейших функций (например, торможение мышц антагонистов). Ствол головного мозга обеспечивает положение тела в пространстве и нормаль-ный тонус мускулатуры, мозжечок участвует в координации движений, обеспечивая их плавность, согласованность и точ-ность. Высшие формы деятельности мозга, связанные с сознанием, позволяют координировать специальные функции, обеспечивающие выполнение трудовых операций и коммуникацию (речь, письмо). В управлении двигательным аппаратом участвуют все отделы центральной нервной системы – от спинного мозга до коры больших полушарий. На спинальном уровне осуществляется координация простейших функций (например, торможение мышц антагонистов). Ствол головного мозга обеспечивает положение тела в пространстве и нормаль-ный тонус мускулатуры, мозжечок участвует в координации движений, обеспечивая их плавность, согласованность и точ-ность. Высшие формы деятельности мозга, связанные с сознанием, позволяют координировать специальные функции, обеспечивающие выполнение трудовых операций и коммуникацию (речь, письмо). Н.А. Бернштейн (1947 г.) сформулировал общие представления о многоуровневой иерархической системе координации движений. Он выделил 4 уровня управления движениями 6, с. 96:

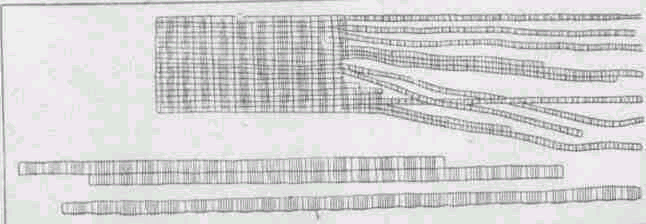

Применение электрического тока для стимуляции коры больших полушарий Г. Фритшем и Ж. Гитцигом (1870 г.) позволил установить важный факт вызова двигательных реакций при раздражении определенных корковых зон и привели к представлению о существовании моторной коры, состоящей из двух зон – первой и дополнительной областей. Моторная кора определяет регуляцию движения пальцев верхних конечностей, нижних частей головы, т.е. лицевой мускулатуры и мускулатуры языка, а также в некоторой степени – движение мышц туловища и нижних конечностей. Раздражение или повреждение нижних участков лобной области, в которой находится центр речи, приводит к речевым нарушениям, в частности, моторной афазии (изменению двигательного компонента речи). Для осуществления согласованных движений необходима четкая координация двигательных актов центральной нервной системой в соответствии с поставленной задачей. Так, если человеку нужно взять в руки молоток и выполнить определенные рабочие действия, необходимо, чтобы кисть раскрылась на определенную величину, соответствующую толщине рукоятки, чтобы пальцы сжимали ее с определенной силой и не происходило проскальзывание, чтобы движение руки при ударе соответствовало требуемой амплитуде. Следовательно, для выполнения определенного действия необходимо соответствующее планирование, т.е. в центральной нервной системе должна быть сформирована специальная двигательная программа. Двигательную программу рассматривают как заготовительный набор базовых двигательных команд, а также набор готовых корректирующих подпрограмм, обеспечивающих реализацию движения с учетом текущих афферентных (идущих к периферии) сигналов и информации, поступающей от других частей центральной нервной системы 6, с. 98. Замысел движения формируется в ассоциативных зонах коры, а программа движения складывается с участием и нижележащих отделов головного мозга, в частности, мозжечка. Считается, что в двигательной памяти имеется набор двигательных программ, одна из которых используется в соответствии с конкретной задачей в модифицированном варианте (применительно к данной ситуации). К примеру, программа написания фразы правой рукой может быть модифицирована при необходимости письма левой рукой, зубами, ногой и т.п. При этом почерк человека меняется весьма незначительно (рис.5.6.) 7, с.184. Реализация двигательной программы может осуществляться несколькими способами. В простейшем случае к мышцам из центральной нервной системы поступает последовательность команд, которая не подвергается в дальнейшем коррекции. Этот вариант реализации двигательной программы называется разомкнутой системой управления. Такое управление осуществляется при выполнении быстрых движений. Однако чаще всего производимые движения сравниваются с программой на основе обратной связи, поступающей от рецепторов, и корректируются в случае необходимости. Такой вариант управления реализацией двигательной программы называется замкнутой системой управления с обратными связями. Недостатком этой системы является некоторое запаздывание коррекции в связи с задержками при проведении сигналов обратной связи и необходимостью развития усилия мышцей.  . Рис. 5.6. Пример модификации написания слова Третьим вариантом управления движениями является управление по возмущению, когда происходит реакция не на отклонение от плана движения, а на внешнее возмущение еще до того, как оно вызвало отклонение. Нередко появление возмущений можно предвидеть - это дает возможность скорректировать действие в нужном направлении. К примеру, приближение угольного комбайна к месту нарушенного или ненадежного крепления позволяет предположить возможность обрушения породы. Для предотвращения обрушения машинист угольного комбайна должен прекратить выемку угля для выполнения работ по укреплению кровли. Управление движениями и коррекция имеющихся программ требует внутреннего моделирования двигательных актов. Индикатором протекания процесса моделирования является усиление локального мозгового кровотока в двигательных центрах мозга, обнаруженное экспериментально. Нервные волокна, идущие из центральной нервной системы к мышцам, позволяют осуществлять управляющее воздействие на двигательный аппарат человека. Двигательное нервное волокно, идущее к периферии от мотонейрона и разделяющееся в мышце на веточки (терминали), называется двигательной единицей. Одна двигательная единица воздействует лишь на отдельные волокна мышцы. Те мотонейроны, которые иннервируют волокна одной мышцы, формируют мотонейронный пул, функции которого заключается в дозировании силы укорочения всей мышцы и выборе таких мотонейронов, деятельность которых необходима в данный момент 4, с. 4-5. Напряжение мышечных волокон определяется частотой импульсов, исходящих из мотонейронов: чем выше частота, тем больше напряжена мышца. Максимальное напряжение, которое способна выдержать мышца во время возбуждения называется мышечной силой. Помимо частоты нервных импульсов, идущих от мотонейронов, она определяется количеством и толщиной мышечных волокон и скоростью их сокращения. Измерение мышечной силы производится динамометром. Способность длительное время поддерживать усилия на постоянном уровне называют мышечной выносливостью. Максимальная мышечная выносливость определяется поддержанием максимального усилия на протяжении одной минуты. Коэффициент выносливости рассчитывается по формуле2:  , где К - коэффициент выносливости; а - начальное максимальное усилие, кгс.; б - усилие через 1минуту, кгс. Измеряя величину максимальной мышечной силы в начальный момент и через 1 минуту, можно вычислить коэффициент статического усилия, который определяется по формуле: Определение мышечной силы и коэффициента статического усилия у работника на протяжении рабочего дня позволяют оценить динамику его работоспособности и степень напряженности работы. Если снижение выносливости не превышает 10% по сравнению с дорабочим уровнем, то такая работа характеризуется незначительным физическим напряжением, если процент снижения находится в пределах от 10 до 35 – средним и выше 35 – сильным напряжением. Важным показателем, позволяющим оценивать мышечную выносливость работника, является коэффициент снижения статического усилия, определяемый по формуле:  где КС.С.У. – коэффициент снижения статического усилия; а – начальный уровень напряжения мышцы, кгс; б – конечный уровень напряжения мышцы, измеряемый через 1минуту, кгс. При разработке норм следует учитывать закон средних нагрузок, заключающийся в том, что максимальную работу мышца выполняет при средних уровнях нагрузки и средней скорости движения.  5.3. Рабочие позы и рационализация рабочего места Движения человека весьма разнообразны, однако все это разнообразие физиологи сводят к трем типам активности:

Рабочая поза – это основное положение тела работника в пространстве, которое определяется характером и условиями выполняемой работы. При анализе типов рабочих поз и деятельности двигательного аппарата человека выделяют два вида работ: динамическую и статическую работу. Для динамической работы характерно изменение длины мышц при их напряжении и перемещении в пространстве какого-либо звена двигательного аппарата, обеспечивающее передвижение предметов и средств труда. Измеряется динамическая работа в килограммометрах (кг/м). Примером работ, связанных с движением, являются перевозка грузов на тачке, вращение лебедки, распиловка досок и т.п.  Мощность динамической работы, выполняемой за определенное время, вычисляется по формуле 1, с.30: W – мощность работы, Вт; A - работа, Дж; t - время, за которое совершена работа.  При простом перемещении груза суммарная работа определяется с учетом трех компонентов: подъема, опускания и перемещения груза по горизонтали по формуле 1, с.40: где A – работа, Дж; Н и Н1 – высота подъема и опускания груза, м; Р – масса груза, кг х 9,8 м/с2 L – путь, м; К – коэффициент, равный 6. Реально подсчитать величину динамической работы достаточно сложно в связи с неодинаковым участием различных частей двигательного аппарата в ее выполнении и неоднозначным пониманием величины знаменателей в указанной выше формуле. И все-таки в определенных случаях эти расчеты производятся. Динамическую работу подразделяют на общую, региональную и локальную. Общая мышечная работа выполняется более чем двумя третями массы скелетной мускулатуры, в том числе ног и туловища. Эта работа характерна для тех видов профессиональной деятельности, где полностью или в значительной степени отсутствует механизация. Динамическая работа всегда выступает в сочетании со статической, при которой мышечное напряжение развивается без изменения длины мышц и без активного перемещения в пространстве звеньев двигательного аппарата. Статическая работа связана с фиксацией орудий труда и поддержанием рабочей позы. В зависимости то характера деятельности мускулатуры статическая работа подразделяется на два типа 4, с.48; 8, с.95:

Эффективность труда и сохранение здоровья работника во многом определяется правильным выбором рабочей позы. Специалистами установлено, что в согнутом положении затраты энергии увеличиваются на 20%, а при значительном наклоне – на 65% по сравнению с прямым положением корпуса 4, с.50. Сохранение рабочей позы связано не с нулевой активностью работника, а с его готовностью к выполнению рабочего действия. Такая форма физиологической активности была названа А. Ухтомским оперативным покоем. Состояние рабочей позы зависит от положения центра тяжести, площади опоры и напряжения тонических мышечных групп, препятствующих нарушению равновесия. Основными рабочими позами являются позы «стоя» и «сидя», каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. Поза «стоя» менее устойчива и требует больших энергетических затрат, чем поза «сидя». Утомление работника в этом случае наступает быстрее. Особенно напряжены при работе «стоя» мышцы ног, спины, таза, позвоночника, что может привести к возникновению нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы (повышение артериального давления, варикозное расширение вен на ногах и т.п.) и искривлению позвоночника. Однако при выполнении работы в положении «стоя» человек может развивать значительные мышечные усилия, связанные, например, с подъемом и перемещением грузов. Скорость рабочих движений в этом случае достаточно высока, а обзор рабочей зоны – максимален. Поза «сидя» позволяет осуществлять точные рабочие движения с максимально возможным исключением мышечных усилий, непосредственно не связанных с выполнением этих движений. Эта поза требует меньшего расхода энергии для ее поддержания, так как напряжение мышц для фиксации суставов ног практически отсутствует, а площадь опоры, ограниченная буграми седалищных костей, достаточно большая. В связи с этим вероятность развития патологических процессов, характерных для позы «стоя», значительно снижается. Однако сидячая поза ухудшает кровообращение во внутренних органах и пассивных тканях двигательного аппарата. На практике рекомендуется чередование рабочих поз с учетом специфики производственного процесса. Выбор рабочей позы должен быть обусловлен следующими факторами 9, с.14:

Критерий для выбора рабочей позы представлены в табл. 5.1. 4, с. 51. Таблица 5.1. Критерии для выбора рабочей позы

При перемене позы во время работы необходимо соблюдать следующие требования 4, с. 51-52, 8, с. 87:

Специалисты предлагают работникам следующие рекомендации, способствующие снижению утомления, поддержанию оптимальной работоспособности, сохранению осанки и здоровья. При работе стоя (рис. 5.7).3 Маляр, хирург, парикмахер, инженер у кульмана, продавец и работники других профессий, связанных с работой в положении «стоя», должны следить, чтобы спина оставалась ровной. Нагрузку на поясничный отдел можно уменьшать каждые 15-20 минут, попеременно ставя то одну, то другую ногу на небольшую подставку. Хорошо также время от времени походить на месте, несколько раз прогнуться при вдохе с вытянутыми вверх руками.  Рис. 5.7. Работа в положении стоя При работе сидя (рис. 5.8) Швея-мотористка, машинистка, шофер, пилот, инженер-программист и люди других «сидячих» профессий должны заботиться о том, чтобы при работе в позе «сидя» сохранялся поясничный изгиб, а спина плотно опиралась на тонкий валик спинки стула. Сидеть нужно прямо, не наклоняя вперед голову и не сгибая туловища. Людям небольшого роста нужна подставка под ноги. Высота стула не должна быть больше длины голени, глубина сидения – не более двух третей длины бедер. Локти должны находиться на уровне основной плоскости стола. Если приходится подолгу читать, желательно использовать приспособление под книгу, чтоб не наклонять туловище вперед. Рис. 5.8. Работа в положении сидя Работа, связанная с подъемом и перемещением груза(рис. 5.9.)  При подъеме и перемещении груза следует избегать резких рывков с поворотом туловища. Нельзя держать груз на вытянутых руках с наклоном вперед, поднимать его на прямых ногах при согнутой спине. Если можно, ношу желательно разделить на две руки. Рис. 5.9. Подъем и перемещение грузов Участок производственной площади, на которой трудится работник, называют рабочим местом. Рабочее место планируется с учетом следующих требований. Оно должно быть максимально удобным для работника и иметь связь с другими рабочими участками. При создании рабочего места необходимо учитывать антропометрические данные, т.е. сведения о размерах человеческого тела, длине головы, корпуса, рук, ног, туловища и т.п. Все эти параметры следует соотносить с полом, этнографическими критериями и данными биомеханики (сведениями о рычагах, действующих с помощью костно-мышечного аппарата и суставов, силе мышечных групп, траекториях движения конечностей и т.п.). На территории рабочего места должны размещаться следующие элементы 9, с.10. 1. Оборудование и основные устройства;

Таким образом, одной из важнейших задач физиологии труда является рационализация рабочего места и оптимизация позы и рабочих движений человека на основе изучения закономерностей двигательного аппарата работника с целью повышения эффективности его трудовой деятельности, сохранения здоровья и работоспособности. Вопросы для самоконтроля

Литература

1 Пирамидный путь – система нервных структур, участвующих в сложной и тонкой координации двигательных актов. Пирамидный путь начинается в коре головного мозга от специальных нейронов, отростки которых спускаются в спинной мозг к рефлекторным двигательным центрам. 2 Формулы коэффициентов выносливости, статического усилия и средней абсолютной величины напряжения приведены из учебного пособия В. Крушельницкой (см. список литературы). 3 Использованы рисунки художника П. Володневича.(плакат «Доктор Касьян советует»» изд-во «Панорама», М.,1990. |