гемолитическая болезнь нов. Гемолитическая болезнь новорожденных Содержание 1

Скачать 390.06 Kb. Скачать 390.06 Kb.

|

|

Гемолитическая болезнь новорожденных Содержание

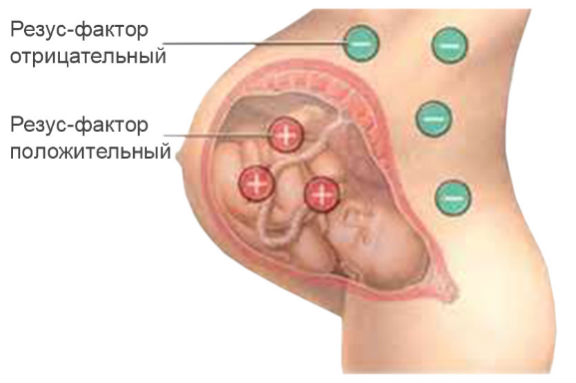

Гемолитическая болезнь новорожденных Эритробластозом (ГБН) называют несовместимость крови будущей матери и плода. Патология считается опасной, развивается в разных формах, но во всех случаях запущенное состояние приводит к гемолизу эритроцитов, как следствие, к гибели плода. Серьезность патологии можно оценить, углубившись в процесс кроветворения. Гемолизом эритроцитов называют разрушение их мембраны с последующим выбросом в плазму крови гемоглобина. Сам процесс – естественный, происходит с каждым эритроцитом через 120 дней – именно столько длится жизненный цикл красной кровяной клетки. Если под воздействием каких-либо факторов начинается патологическое разрушение эритроцитов, то функции кровеносной системы в той или иной мере нарушаются. Высвобожденный в большом объеме гемоглобин становится для организма ядом, т.к. насыщает его железом, билирубином. Под ударом находятся все органы, которые в здоровом организме отвечают за переработку и вывод билирубина из организма.  Случается такое, что мать и её дитя становятся «кровными врагами» Из крови билирубин обычно попадает в печень, где обезвреживается. Но если количество билирубина зашкаливает, печень не справляется с ним, и нейротоксичная форма билирубина начинает путь от одного органа к другому, нарушая структуру тканей, вплоть до уничтожения их на клеточном уровне. Если концентрация билирубина превышает 340 мкмоль/л, то после прохождения сквозь гематоэнцефалический барьер вещество меняет структуры мозга. Для недоношенных детей опасной будет концентрация билирубина 200 мкмоль/л, что приводит к энцефалопатии, отравлению мозга и инвалидности. Также гемолитический синдром проявляется экстрамедулярным кроветворением, когда образование клеток крови осуществляется не в костном мозге, а в печени, лимфатических узлах и селезенке. Ситуация приводит к увеличению размеров перечисленных органов, а еще к дефициту в организме кобальта и цинка, железа и меди, прочих важных микроэлементов. Продукты расщепления эритроцитов выпадают в осадок в почках, тканях поджелудочной и прочих органах, отравляя их. Причины гемолиза у детей Как упоминалось вначале, причиной патологического состояния становится несовместимость крови беременной и плода. Речь идет об АВО-конфликте либо резус-факторе. Но даже при наличии таких факторов гемолиз эритроцитов грозит только 6 детям из 100, поэтому важно сражаться за жизнь и здоровье каждого новорожденного, тем более что есть для этого эффективные меры. По АВО выделяют 4 комбинации, составляющие 4 основных группы крови. Когда у беременной 0 (I) группа крови, а у плода II или III, может случиться АВО-конфликт «антиген-антитело». Согласно статистике, данная проблема возникает чаще, чем тот же резус-конфликт, но гемолитическая болезнь новорожденного в такой ситуации протекает спокойнее, а порой ее даже не выявляют из-за отсутствия беспокоящих симптомов.  Одна из причин гемолиза у детей — это внематочная беременность у матери Что касается резус-фактора, известны 2 варианта – Rh+ и Rh-. Само по себе отсутствие или присутствие антигена D на человеческих эритроцитов не влияет на здоровье, исключением будет только одна ситуация: когда у женщины выявлен отрицательный резус, а у ее партнера – положительный. В таких ситуациях повышается риск осложнений в ходе беременности и проблем с вынашиванием. Резус конфликтом называют ситуацию, когда у беременной обнаруживают резус-фактор с отрицательным знаком, а у плода – с положительным. Во время попадания Rh+ крови в кровь матери с Rh- иммунитет женщины воспринимает это, как вторжение чужеродных тел, начинает вырабатывать антитела против крови собственного малыша. Во время первой беременности процесс обычно протекает без осложнений, поскольку иммунитет матери вырабатывает мало антител. Но существуют определенные риски, при которых возможны серьезные осложнения. Повышают риск следующие причины гемолитической болезни новорожденных:

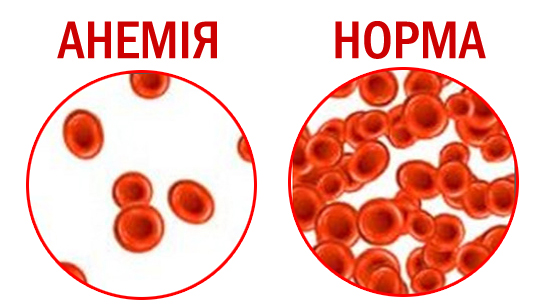

Чтобы оценить, насколько велик риск появления резус-конфликта, можно ознакомиться со статистикой, где говорится, что у 85% белых людей резус положительный. Следовательно, частота конфликтов достаточно небольшая. Симптомы гемолиза Гемолитическая болезнь новорожденных проявляется в разных формах – анемичной, отечной и желтушной, каждая из которых отличается симптомами, характером развития, лечением и прогнозами. Анемическая форма считается самой благоприятной для плода, поскольку оказывает минимум вредного воздействия. Анемию выявляют не сразу, а примерно спустя 2-3 недели после появления ребенка на свет. Признаками будут: бледная кожа и повышенное количество несвязанного билирубина в крови, но общее состояние новорожденного обычно удовлетворительное и болезнь хорошо поддается терапии.  Из-за гемолиза может возникнуть анемия Отечная (иное наименование — водянка плода), в отличие от анемической формы, наиболее тяжелая. Выявляется в 2% случаев. Начало развития патологии происходит внутриутробно, и плод погибает. Если ему повезло выжить, у него будет тяжелая анемия, увеличенные органы (сердце, селезенка), дефицит альбумина. Вес новорожденного в 2 раза больше возрастной нормы, а жировая клетчатка отекает. Зачастую такие дети уже рождаются с перикардитом, асцитом и плевритом. Кожа малыша бледная, восковая. Мышцы вялые, рефлексы угнетены. Желтушная форма, как ясно из названия, характеризуется насыщенным желтым оттенком кожных покровов, что обусловлено интоксикацией билирубином. Оттенок проявляется сразу или через сутки от рождения. Для врачей скорость появления желтухи является важным признаком, по которому судят о тяжести болезни. Чаще такие дети появляются на свет раньше времени. При ядерной желтухе возникает рвота, судороги, у ребенка не развит сосательный рефлекс и вялые мышцы. Билирубиновая энцефалопатия нарушает работу ЦНС, впоследствии это приведет к проблемам психического развития. Желтушная форма выявляется чаще других, ее основными признаками будут:

Родители могут подробно узнать, что такое гемолитическая болезнь у врача, но специалист предварительно сам должен убедиться в точности диагноза, назначив соответствующую диагностику. Диагностические мероприятия делятся на дородовые и послеродовые. В ходе проведения антенатальной диагностики предстоят следующие мероприятия:

В ходе проведения постнатальной диагностики отмечают следующие патологические состояния:

Чаще всего при данном заболевании проводят исследования с помощью пробы Кумбса Одним из исследований будет проба Кумбса, когда анализируют неполные антитела — специфические антитела матери, прикрепленные к эритроцитам в организме плода, но они не склеивают их друг с другом. Когда проводится исследование, к эритроцитам добавляют сыворотку Кумбса, в которой есть антитела. Если эритроциты склеиваются и выпадают в осадок, это говорит о положительной пробе. Лечение детей с гемолитической болезнью Гемолитическая болезнь плода и новорожденного поддается терапии на ранних стадиях, поэтому так важно проходить обследование. В запущенных случаях показаны следующие мероприятия:

Основной способ лечения гемолиза в поздней стадии — это переливание донорской крови Что касается переливания крови, сегодня используются новые методики, предотвращающие заражение ВИЧ и гепатитами в результате процедуры. Теперь переливают не саму кровь, а массу красных клеток крови со свежезамороженной плазмой. Эритроцитарная масса представляет собой эритроциты, которые остались в результате удаления из консервированной крови большого объема плазмы. В случае, когда патология вызвана несовместимостью групп, то лечение гемолитической болезни новорожденных ведут с помощью эритроцитарной массы 0 (I) группы, а плазму переливают от IV группы либо берут одногруппную. Объем переливаемой плазмы равен 200 мл/кг. Такого количества хватит, чтобы заменить 95% крови ребенка. Показанием к заменному переливанию у младенца в первые сутки будут следующие состояния:

Младенцам, которые с момента появления на свет находятся в плохом состоянии, в течение 7 дней вводят глюкокортикоидные препараты. Если болезнь протекает легко или было проведено оперативное лечение, тогда помогают консервативные варианты терапии:

Прогнозы Некоторое время назад кормить грудью не разрешалось, если у матери с ребенком резус-конфликт. Потом врачи пересмотрели ситуацию и разрешили начинать кормление малыша спустя 2 недели с момента рождения. Такую отсрочку рекомендовали, поскольку считали, что в молоке содержатся антитела, потенциально способные навредить новорожденному. Сегодня опираются на доказанные факты, что в ЖКТ антитела будут разрушены ферментами и соляной кислотой, вот почему попасть в кровь ребенка и навредить ему не могут. Каким будет прогноз для новорожденного с гемолитической болезнью – зависит от тяжести ее развития. При самом плохом развитии событий ребенок будет страдать задержкой развития, потенциально возможно проявление ДЦП. Если патология развивается не в столь тяжелой форме, то ребенок будет склонен к аллергическим реакциям, особенно на вакцинирование. Также в некоторых случаях развивается косоглазие и проблемы с органами слуха. Меры профилактики Существующие профилактические мероприятия врачи делят на 2 группы в зависимости от того, сенсибилизирована беременная женщина или нет. Речь идет о том, попадала ли ранее в организм женщины с отрицательным резусом кровь с Rh+. Итак, есть два варианта профилактики:

Одним из методов профилактики считается специфическая гипосенсибилизация Другим вариантом профилактических мер считают специфическую гипосенсибилизацию. В ходе процедуры фрагмент кожи мужа с Rh+ пересаживают жене с Rh-, в результате антитела активизируются против трансплантата, этим отвлекается их внимание от клеток крови ребенка. Подводя итоги, можно отметить серьезность гемолитической болезни, последствия которой при несвоевременном реагировании приводят к гибели плода. Поэтому женщине с отрицательным резус-фактором нужно ответственно подходить к вопросу планирования семьи и слушать все рекомендации медиков. Соблюдая врачебные советы и вовремя проводя лечение, можно снизить риск появления гемолитической болезни. |