Генеральный план (генплан, гп) в общем смысле проектный документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий

Скачать 1.98 Mb. Скачать 1.98 Mb.

|

|

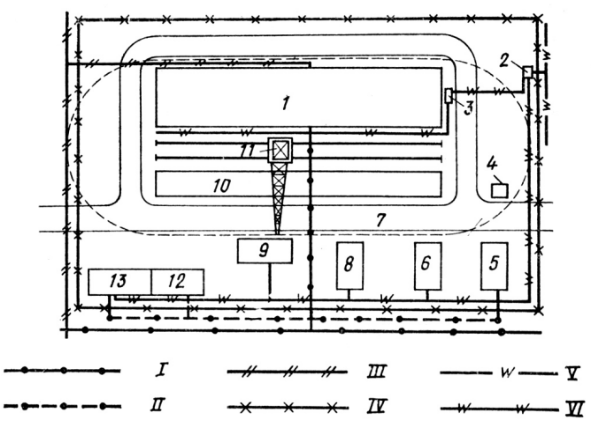

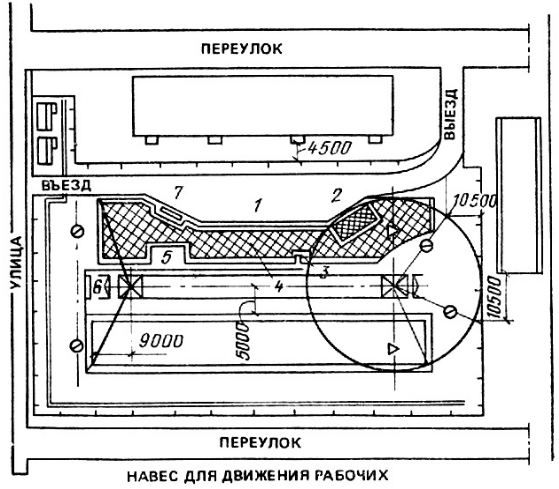

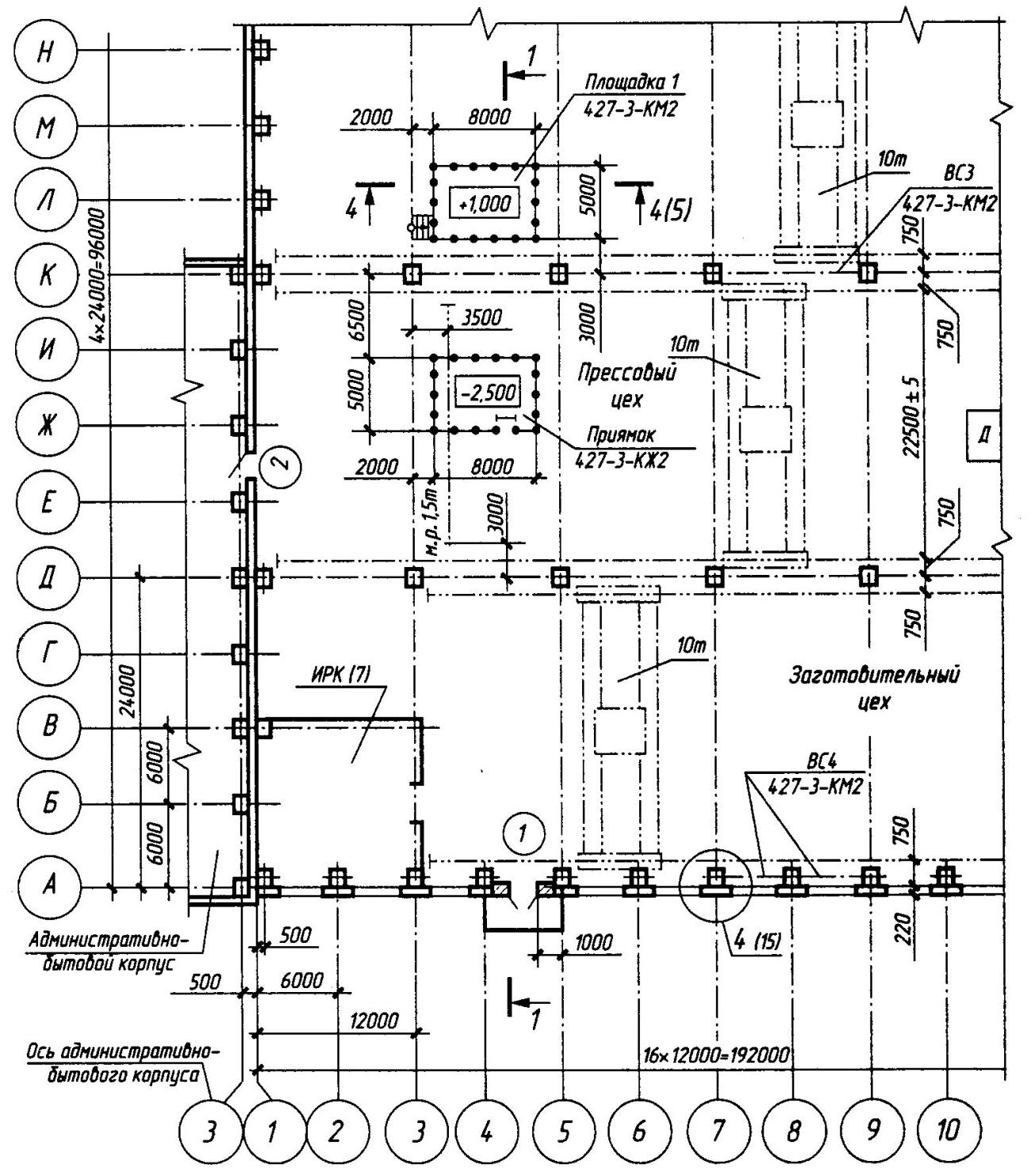

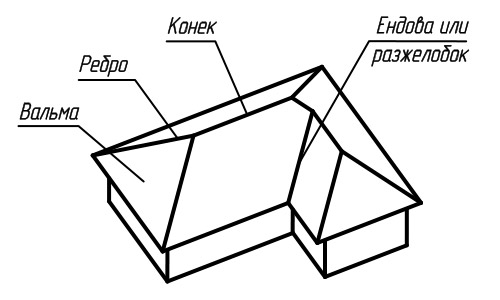

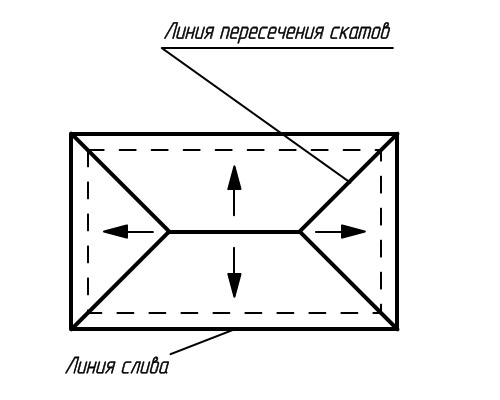

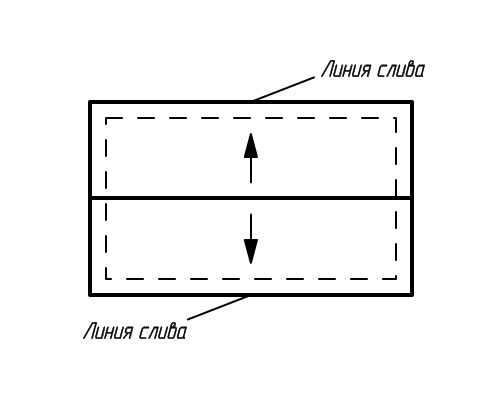

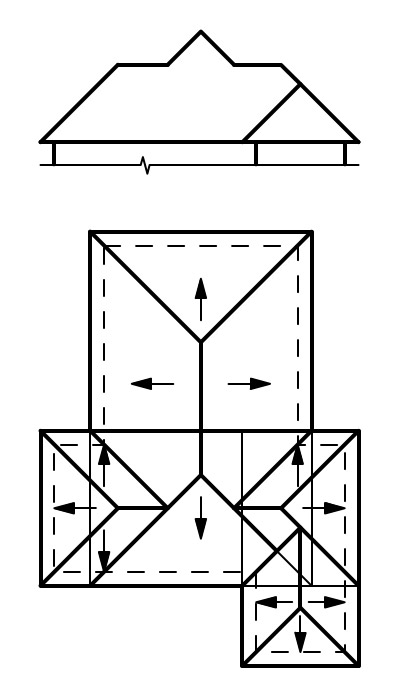

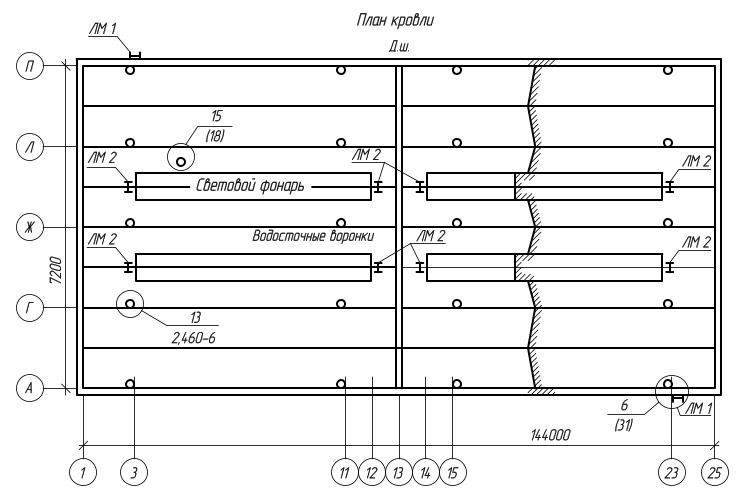

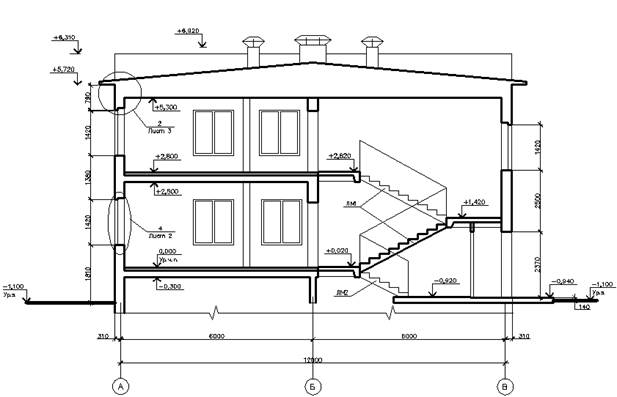

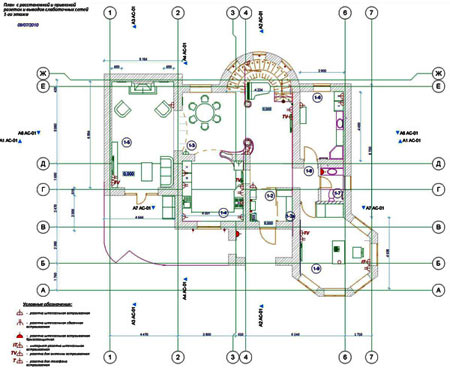

Введение Введение…………………………………………………………………………………...1 Генплан проекта……………………………………....................................................2 Строительный генплан…………………………………………………………………..3 План фундамента………………………………………………………………………...7 План этажей…………………………………………………………………...................9 План перекрытий…………………………………………………………………………13 План кровли……………………………………………………………………………....15 Фасад……………………………………………………………………………………….21 Разрез……………………………………………………………………….....................26 Конструктивная часть…………………………………………………………………...28 Календарный график……………………………………………………………………29 Экономическая часть проекта…………………………………………………………30 Генеральный план проекта Генеральный план (генплан, ГП) в общем смысле — проектный документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий. Основной частью генерального плана (также называемой собственно генеральным планом) является масштабное изображение, полученное методом графического наложения чертежа проектируемого объекта на топографический, инженерно-топографический или фотографический план территории. При этом объектом проектирования может являться как земельный участок с расположенным на нём отдельным архитектурным сооружением, так и территория целого города или муниципального района. Генеральный план – это градостроительная документация о градостроительном планировании развития территории городских и сельских поселений. Генеральный план является основой для: · определения направлений и границ развития территорий городских и сельских поселений; · зонирования территорий; · разработки и развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур; · обоснования градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий. Генеральный план поселения, генеральный план городского округа, в том числе внесение изменений в такие планы, утверждаются соответственно представительным органом местного самоуправления поселения, представительным органом местного самоуправления городского округа. Подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования, схемах территориального планирования субъектов, схемах территориального планирования муниципальных районов (при подготовке генерального плана поселения), региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. Любой генеральный план содержит аналитический блок и блок проектного предложения. Каждый из них, в свою очередь, включает в себя графические материалы, представленные в виде карт (схем), и текстовую часть. Среди обязательных схем в составе генплана предусмотрены: · схема объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах города; · схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов; · схема использования территории муниципального образования с отображением границ земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории; · схема границ территорий объектов культура кновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; · схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов; · схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон; · схемы с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения; · карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке; · схема существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи. Генплан как юридический документ носит рекомендательный характер, то есть не является источником градостроительного права. На уровне города, поселения в роли такового выступают правила землепользования и застройки, включающие карту градостроительного зонирования, градостроительные регламенты. Строительный генеральный планСтроительный генеральный план (стройгенплан) – технический документ, который является составной частью проекта организации строительства и проектов производства работ. Стройгенплан представляет собой генеральный план площадки строящегося предприятия, на котором наряду со строящимися постоянными зданиями и сооружениями наносятся временные здания: механизированные установки, склады, инженерные коммуникации и другие устройства по состоянию на определенный период строительства. В общем видегенеральный план – проект комплекса увязанных между собой всех технологических, хозяйственных и бытовых зданий и сооружений на поверхности, включая все транспортные устройства и различные коммуникации. Для необходимой полноты освещения методов организации строительного производства общеплощадочный стройгенплан дополняют строительными планами основных объектов строящегося предприятия, в которых детально решены вопросы, связанные со строительством каждого объекта. Размещение на стройгенплане постоянных зданий, сооружений, путей, проездов и коммуникаций создает основу для принятия наиболее целесообразных решений в части размещения временных объектов, принятых в проекте организации строительства. Временные здания и сооружения должны быть размещены так, чтобы они по возможности не мешали строительству постоянных объектов, проезду транспорта, доставке конструкций, работе строительных машин. Взаимное расположение временных зданий и транспортные связи между ними должны обеспечивать возможность полной механизации процессов транспортирования по вертикали и горизонтали при наименьшем расстоянии перемещения строительных конструкций и материалов к месту укрупнительной сборки, монтажа и укладки. Склады строительных конструкций, материалов и деталей должны размещаться на стройгенплане вдоль подъездных путей и иметь удобную автотранспортную связь со строительными объектами. На приобъектных складах и площадках должны предусматриваться необходимые приспособления для складирования и укрупнительной сборки конструкции (стеллажи, боксы и др.). Дороги должны обеспечивать возможность проезда автомашин и строительного оборудования в любое время года. Наиболее рациональным для временных дорог является применение покрытий из инвентарных сборных железобетонных плит. Стройгенплан в составе ПОС называется общеплощадочным, а в составе ППР – объектным (их различие в степени детализации). Общеплощадочный строительный генеральный план в составе ПОС представляет собой план строительной площадки с прилегающей к ней территорией, используемой для строительства всего комплекса объектов и размещения временных зданий, сооружений, установок, коммуникаций, предназначенных для обслуживания всей строительной площадки. Объектный строительный генеральный план в составе ППР охватывает территорию строительной площадки одного объекта. На нем уточняют и детализируют решения общеплощадочного стройгенплана. Исходные данные для разработки общеплощадочного СГП: генплан площадки строительства; материалы геологических, гидрогеологических и инженерно-экономических изысканий; смета; сводный календарный план с пояснительной запиской о методах производства работ; расчеты потребности во временных зданиях и сооружениях, складских площадях и т.д. Исходные данные для разработки объектного стройгенплана: общеплощадочный стройгенплан; календарные планы и технологические карты из ППР данного объекта; уточненные расчеты потребности в ресурсах; рабочие чертежи здания или сооружения. Стройгенплан разрабатывают для различных стадий строительства объекта (комплекса) и различного комплекса выполненных работ (нулевой цикл, возведение надземной части здания, отделочные работы). Любой СГП состоит из графической части и расчетно-пояснительной записки. Графическая часть общеплощадочного СГП включает: генплан площадки с нанесенными на нем объектами строительного хозяйства (рис. 1), экспликацию временных зданий и сооружений, условные обозначения. Графическая часть объектного СГП включает те же элементы, что и общеплощадочный СГП, с детализацией принятых в нем решений. В процессе размещения (привязки) механизированных установок и монтажных кранов на стройгенплане решаются следующие основные задачи: – обеспечение бесперебойной поставки на строительную площадку материалов и полуфабрикатов с этих установок; – обеспечение четкой ритмичной работы размещаемых монтажных кранов и связанных с ними других строительных машин; – обеспечение безопасных условий труда; – снижение себестоимости и трудоемкости работ; – сокращение времени на монтаж кранов и устройство путей к ним. При проектировании размещения на СГП монтажных кранов и подъемников предусматривают: выбор типов кранов; горизонтальную и вертикальную привязку; расчет зон действия кранов с учетом ограничений. Горизонтальная привязка рельсового стрелового крана показана на рис. 2. При размещении кранов вблизи котлованов и траншеи расположение оси подкрановых путей определяют в зависимости от глубины котлована или траншеи и характеристики грунта. Минимальная длина подкрановых путей составляет два звена (25 м). В процессе привязки необходимо определить зоны действия грузоподъемных машин с учетом возможных ограничений. При этом различают следующие зоны: обслуживания, монтажную, перемещения груза; опасные зоны работы, монтажа конструкций, дорог. Монтажной зоной называют пространство, в пределах которого возможно падение груза при установке и закреплении элементов. Размеры зоны в плане определяют параметром здания, увеличенным на 7 м при высоте здания до 20 м и на 10 м – при высоте более 20 м. Складирование материалов в пределах монтажной зоны запрещено. Зоной обслуживания краном или рабочей зоной крана называют пространство, находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. Границы зоны определяют радиусом, соответствующим максимальному вылету стрелы. Зоной перемещения груза называют пространство, находящееся в пределах возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана. Границы зоны определяют расстоянием по горизонтали от рабочей зоны крана до возможного места падения груза в процессе его перемещения. Опасной зоной работы крана называют пространство, в котором возможно падение груза при его перемещении с учетом рассеивания. Опасные зоны дорог – это участки подъездов и проходов в пределах опасных зон, где могут находиться люди, непосредственно не участвующие в работе крана, либо осуществляется работа других машин и механизмов. Опасные зоны монтажа отдельных частей здания показывают на строй генплане при вертикальной привязке крана. Условные ограничения, имеющие визуальный характер (флажки, сигнальные лампы и т. д.), наносят на СГП . В зависимости от характера, объемов и длительности строительства при разработке ППР определяют номенклатуру, число и размеры временных зданий и сооружений. По назначению временные здания делятся на: – производственные (мастерские, объекты энергетического назначения, автохозяйства и т. п.); – административно-хозяйственные (конторы прорабов, проходные, диспетчерские и т. п.); – санитарно-бытовые (гардеробные, душевые, столовые и т. п.); – жилые и общественные (общежития, магазины, красные уголки и т. п.). В зависимости от конструктивных решений различают временные здания неинвентарные (рассчитаны на однократное использование) и инвентарные. Последние, в свою очередь, могут быть сборно-разборные, контейнерные и передвижные. В зависимости от порядка финансирования различают временные здания и сооружения титульные и не титульные. К титульным относятся здания и сооружения, затраты на которые производятся за счет средств, предусмотренных в главе «Временные здания и сооружения» сводной сметы на строительство.  Рис. 1. Пример стройгенплан объекта: 1 – строящееся здание; 2– трансформатор; 3 – пункт подключения электросиловой линии; 4– проходная; 5 – контора прораба; 6 – гардероб; 7 – дорога; 8 – помещение для приема пищи; 9 – кладовая; 10 – склад сборных конструкций; 11– башенный кран; 12 – душевая; 13 – санузел; I – постоянные сети водоснабжения; II — временные сети водоснабжения; III – городская канализационная линия; IV – временное ограждение; V – городская сеть; VI – временная электросеть  Рис. 2. Схема горизонтальной привязки рельсового монтажного крана: 1 – площадка для стоянки автомобилей под разгрузкой; 2 – площадка для приема раствора; 3 – шкаф электропитания крана; 4 – площадка для складирования деталей и материалов; 5 – место хранения грузозахватных приспособлений и тары; 6 – место нахождения контрольного груза; 7 – стенды со схемами строповой План фундамент Фунда́мент — строительная несущая конструкция, часть здания, сооружения, которая воспринимает все нагрузки от вышележащих конструкций и распределяет их по основанию. Как правило, изготавливаются из бетона, камня или дерева. Фундаменты, как правило, закладываются ниже глубины промерзания грунта, для того, чтобы предотвратить их выпучивание. На непучинистых грунтах при строительстве легких деревянных построек применяют мелко заглублённые фундаменты (фундамент, находящийся выше уровня промерзания грунта). Такой тип фундамента подходит в основном для небольших садовых домиков, летних бань и хозяйственных построек. Для строительства зданий применяются ленточные, стаканные, столбчатые, свайные и плитные фундаменты. Они бывают сборные, монолитные и сборно-монолитные. Выбор фундамента зависит от сейсмичности местности, грунта и от архитектурных решений. Изготовление фундамента из бетона возможно при температуре выше 5°С, что накладывает существенные ограничения на сезонность выполнения строительных работ. Проведение работ при более низких температурах возможно с использованием технологии электропрогрева. Фундамент Классификация фундаментов По назначению

По материалу

По типу конструкцииФундамент административного здания на ж/б блоках ФБС В инженерной практике получили распространение несколько основных разновидностей фундаментов: 1. Столбчатый фундамент (монолитный-из бетона, бутобетона), кирпичный или каменной кладки.

2. Ленточный (сборный или монолитный):

3. Свайный (сборный или монолитный):

4. Свайно-ростверковый фундамент 5. Плитный 6. Континуальные, то есть очень объёмные, большие, чаще всего близкие к форме круга или квадрата, которые нельзя рассматривать как отдельностоящий столбчатый, плитный, ленточный или свайный фундамент. Обычно это: опоры мостов, силосов, бункеров и т. д. См. также опускной колодец. Виды деформаций фундаментов и оснований

Вертикальные деформации оснований зданий и сооружений подразделяются на два вида:

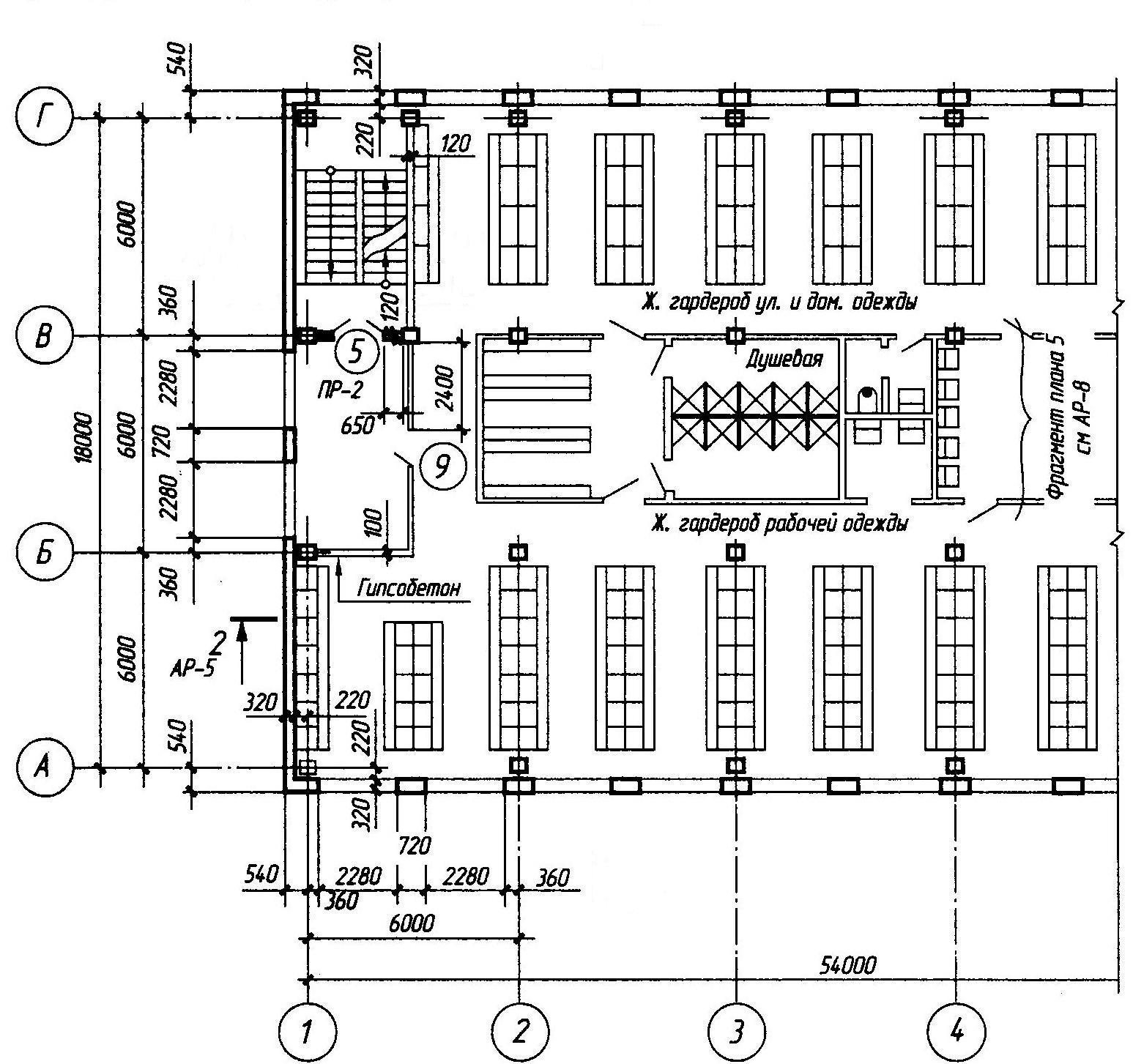

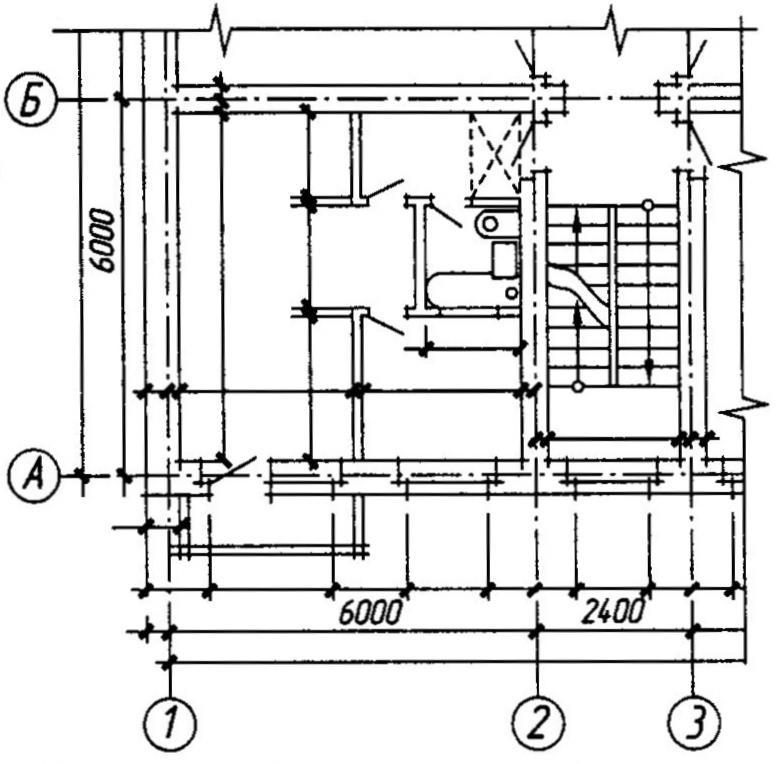

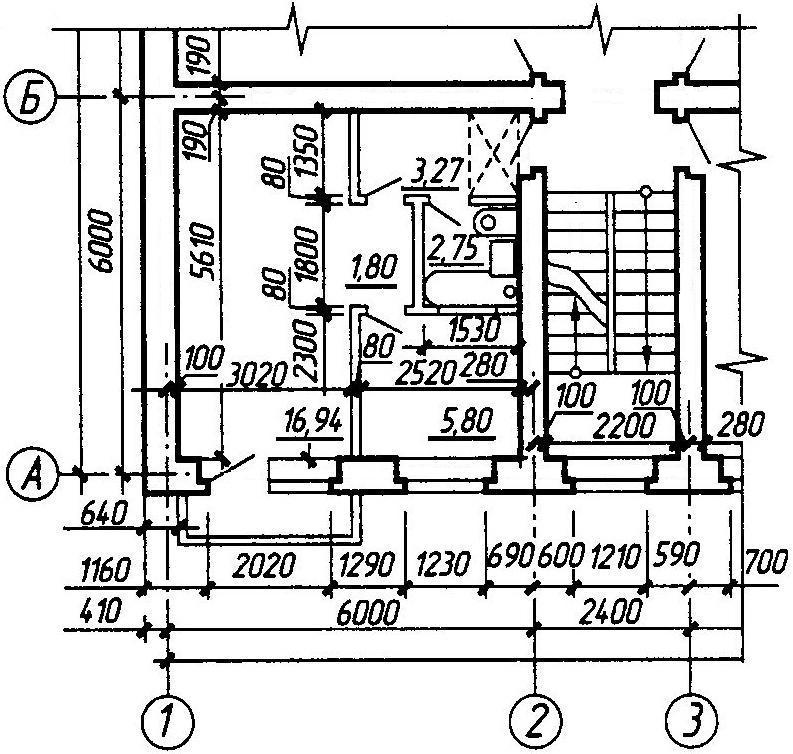

Планы этажейПлан этажа даёт наиболее полное представление о здании. План представляет собой горизонтальный разрез здания на уровне оконных и дверных проёмов. В промышленных зданиях секущие плоскости проводят на уровне отдельных элементов, площадок или этажей здания. На плане показывается расположение помещений внутри здания, места расположения лестниц, стен, перегородок, инженерного оборудования и т.п. Если этажи имеют одинаковую планировку, достаточно вычертить план первого этажа и ещё один план для всех остальных этажей с указанием их номеров. План этажа, как правило, располагается на чертеже своей длинной стороной вдоль горизонтальной стороны листа или так, как на чертеже планировочной организации участка (генеральном плане). При выполнении более чем одного плана их располагают на листе в порядке возрастания номеров этажей снизу вверх (рис.17,а) или слева направо Планы выполняются в проекционной связи с фасадами На планы этажей наносят:

осями и проёмами, толщину стен и перегородок, другие необходимые размеры, отметки участков, расположенных на разных уровнях;

чтобы в разрез попадали оконные проёмы, а также проёмы наружных дверей и ворот;

ных проёмов, перемычек, лестниц и т.д.;

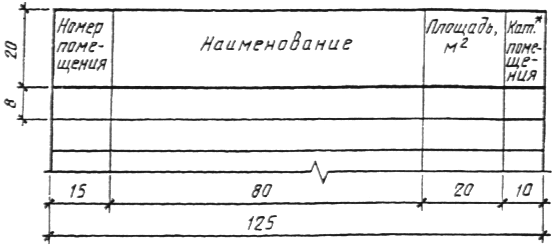

щади, категории по взрывопожарной и пожарной опасности (кроме жилых зданий); категории помещений проставляют под их наименованием в прямоугольнике размером 58 (h) мм. Допускается наименования помещений приводить в экспликации по форме 2 (табл. 5). В этом случае на плане вместо наименования помещений проставляют их номера. Экспликация размещается, как Таблица 1 Экспликация помещений правило, над основной надписью чертежа. 7) границы зон передвижения технологических кранов (при необходимости). Площадки, антресоли и другие конструкции, расположенные выше секущей плоскости, изображаются схематично штрихпунктирной тонкой линией с двумя точками. Примеры выполнения планов этажей разных по назначению зданий приведены на рис.3 и рис.4.  Рис. 3. Фрагмент плана бытового помещения  Рис. 4. Фрагмент плана производственного здания Планы зданий (этажей) выполняются в определённом порядке:

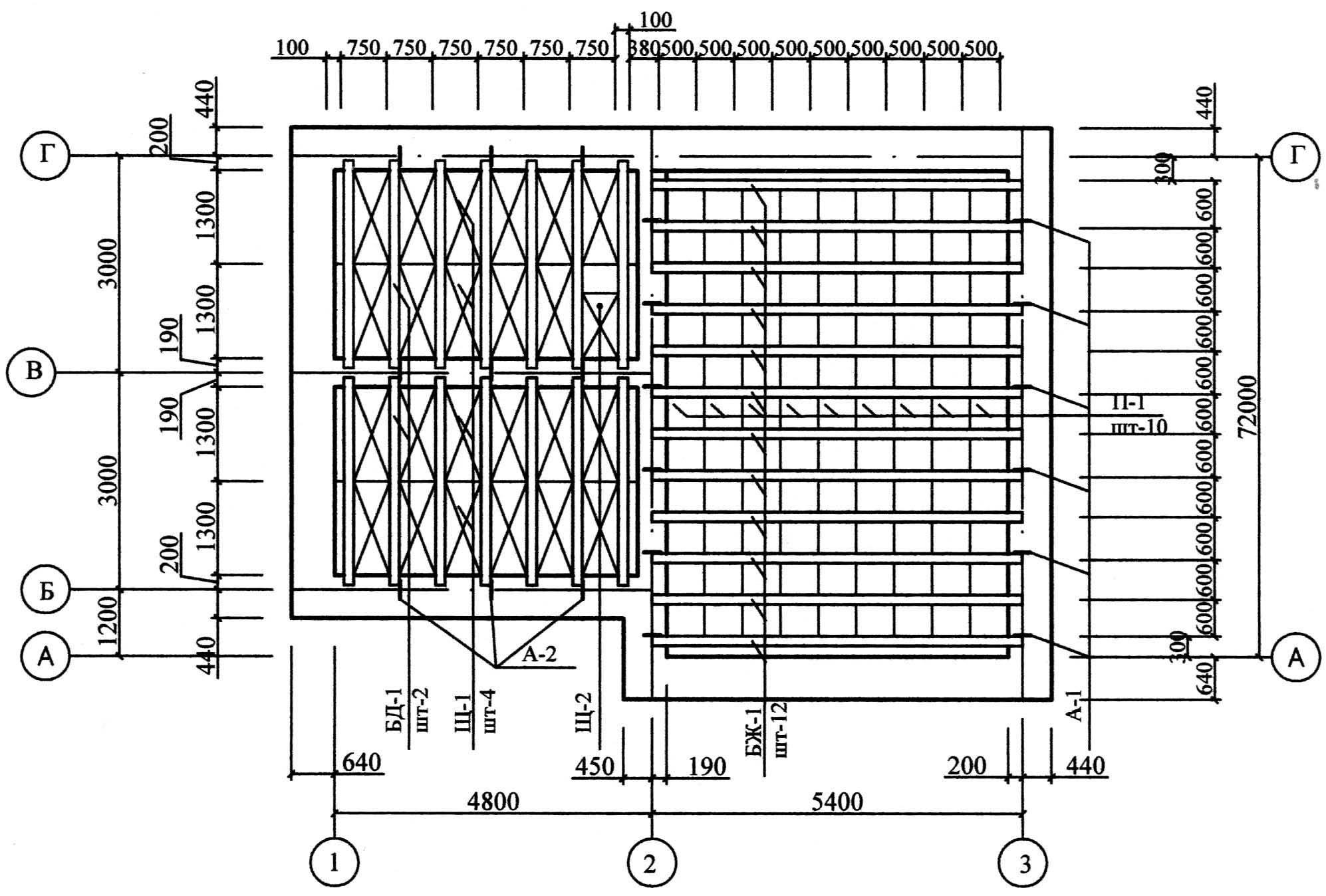

Рис. 5.Последовательность выполнения плана здания Разработка планов перекрытийДлина несущих конструкций перекрытия равна расстоянию между разбивочными осями. Выбор материала и конструкций перекрытия определяется пролетом несущих стен. Перекрытия малоэтажных зданий могут быть без балочными (из железобетонных плит) или балочными (по деревянным или железобетонным балкам). Без балочные перекрытия выполняются из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами толщиной 220 мм, опирающихся непосредственно на несущие стены. Длина плит – от 4800 до 6300 мм с шагом 300 мм, ширина – 1000, 1200, 1500, 1800 мм .  Рис. 6. План без балочного перекрытия  Рис. 7. План перекрытия по деревянным и железобетонным балкам (БД – балка деревянная, БЖ – балка железобетонная, Щ – щит наката, П – плита, А – анкеры) Деревянные перекрытия состоят из деревянных балок и дощатых щитов межбалочного заполнения. Деревянные балки перекрывают пролет до 4,8 м, высота балки должна составлять от 1/10 до 1/20 перекрываемого пролета, ширина балки принимается 60-120 мм. Для опирания межбалочных щитов к боковым сторонам балок прибивают черепные бруски сечением 4050 мм. Шаг балок принимают от 600 до 1500 мм, что определяет ширину щитов заполнения. Длина деревянных щитов определяется длиной досок (до 2 м). Перекрытия по железобетонным балкам состоят из железобетонных балок таврового сечения и межбалочного заполнения в виде сплошных легкобетонных плит или пустотелых камней-вкладышей (керамических или из легкого бетона). Длина балок – от 2,4 до 6,4 м (через 200 м), опирание на несущую стену – не менее 150 мм. Концы балок заанкеривают в стену. Шаг балок определяется размером межбалочного заполнения и может быть 600, 800 и 1000 мм. План кровли При разработке проектной документации используются различные строительные нормы и правила, которые в частности определяют, что если здание оборудовано внутренним водостоком, то в обязательном порядке должен составляться план его кровли, причем вне зависимости от того, насколько сложна форма строения. Для тех зданий, которые оснащены наружным водостоком, план крыши разрабатывается при сложной конфигурации строения, а также в том случае, когда на крыше предусматривается надстройка, инженерные устройства вентиляции и т.д. Специалистами в области архитектуры и строительства все крыши подразделяются на два основных типа: Плоские; Скатные. Плоскими именуются те из них, которые имеют угол уклона не более 2,5°. Чаще всего крыша представляет собой некую комбинацию так называемых скатов — нескольких пересекающихся друг с другом наклонных плоскостей, образующих двугранные углы. Та линия, по которой пересекаются между собой скаты, именуется ребром. Коньком же именуется верхнее горизонтальное ребро скатной крыши.  Элементы скатной крыши Такое пересечение скатов крыши, которое представляет собой обращенный к низу двугранный угол, образует так называемую ендову или разжелобок. В зависимости от величины, функционального назначения здания и целого ряда других факторов используются различные конфигурации скатных крыш. Они в значительной степени зависят от общей конфигурации строения, а также от того, каково направление водоотвода. Когда проектировщики выбирают форму и материал крыши, они в обязательном порядке учитывают архитектурные особенности здания. Большинство домов проектируется таким образом, чтобы все скаты их крыш имели один и тот же угол уклона. Его величина зависит от таких факторов, как климатические условия и материал, использующийся для обустройства кровли. Когда архитекторы строят геометрические чертежи планов кровель, они руководствуются целым рядом правил и положений.  Вальмовая крыша Если часть крыши над карнизом, именуемая линией слива, целиком располагается в одной и той же плоскости и пересекается с другой, а скаты крыши имеют одинаковые углы наклона, то угол, который образуют линии слива, делится проекцией линии пересечения строго пополам.  Двухскатная крыша В тех случаях, если линии сливов двух скатов крыши располагаются параллельно друг другу, то проекция линии пересечения располагается на одинаковых от этих самых скатов расстояниях и лежит параллельно линии слива. Такая ситуация на профессиональном языке кровельщиков именуется «коньком».  Вальмовая крыша сложной формы Для того чтобы построить план кровли здания сам план сооружения условно делится на некоторое количество прямоугольников таким образом, чтобы они обязательно друг друга перекрывали. Кроме того, каждая из сторон этих прямоугольников или частично, или полностью выходит за наружный контур плана. После этого исходя из того, каким образом были ранее приведены положения, над каждым из прямоугольников строят изображения кровли. При этом построение начинается с самого широкого из них. План кровли вычерчивается с обязательным оставлением видимых контуров, по которым пересекаются скаты кровли. Проектировщики должны обязательно знать их уклон для того, чтобы построить различные виды (к примеру, вид спереди). Форму фасада обязательно учитывают тогда, когда линии сливов располагаются на разных уровнях. Рабочие чертежи планов кровли Согласно действующим строительным нормам, стандартам и правилам, на рабочих чертежах планов кровлидопускается изображение таких элементов, как пожарные лестницы, вентиляционные устройства, дымовые трубы, будки для выхода, слуховые окна и т.п. Если здание имеет несколько пролетов, то для того, чтобы показать уклоны скатов кровли, для всех основных ее участков вычерчиваются схематические поперечные профили. При этом штриховка производится в виде толстой линии.  План кровли промышленного здания Для зданий других типов уклоны отмечаются на схематических поперечных профилях, а также на основных скатах. Если наличествуют участки, имеющие различную конструкцию и материал кровли, то они на планах выделяются графически, выносными надписями или специальными текстовыми пояснениями. Обязательными элементами плана кровли являются координационные оси. Помимо них должны также обозначаться металлические ограждения, пожарные лестницы, парапетные узлы и плиты (в тех случаях, если на других чертежах они не обозначены). Фасад Фасад и его виды в зависимости от различных факторовЧто такое фасад? Фасад архитектурный – это внешние вертикальные стены сооружения с его сторон. Фасад дома имеет свою архитектонику – построение цельной композиции, объединяющей в единое целое несущую форму и декоративный материал. Декоративные элементы дома выражают композицию, стилевое единство, подчёркивают экстерьер здания. Виды фасадов зданий определяются расположением входа, отделкой, наличием элементов отделки на стенах.  Согласно конфигурации здания определяют:

Следует объяснить, что такое торец – узкая часть здания, не несущая функции главного фасада. В некоторых сооружениях, однако, вход располагается в этой узкой части. Говорить о входе с торца дома неуместно, поэтому торец здания в данном случае – просто узкая часть строения. В другом смысле торец здания, он же – боковой фасад – та часть помещения, которая располагается сбоку стороны, с которой идёт подход к центральному входу. В этом смысле торец здания – та стена, что бросается в глаза не сразу, где допускается расположение отдельного входа, запасного. При возведении многоквартирных жилых домов с глухим торцом близко друг от друга, такой торец без окон и балконов играет роль брандмауэра, защищая от распространения огня при пожаре. Задняя часть здания также называется фасадом.  Торец здания Итак, чтобы понять, что такое фасад, достаточно бросить взгляд на здание под прямым углом зрения. При этом каждая из его сторон будет представлять собой тот или иной вид фасада. В зависимости от используемого отделочного материала выделяют следующие типы фасадов:

Наружный вид дома В зависимости от характеристик выступающих элементов стены:

Элементы фасада К распространённым элементам относятся: арка – изогнутый сводчатый элемент, установленный в дверном или стенном проёме. Облагораживает проём в стене, обуславливает симметричность, корректирует пропорции. аркада – несколько арок, объединённых единым антаблементом. Располагается вдоль фасада здания, равномерно распределяя нагрузку между столбами. балкон – выступающая часть здания в виде платформы, расположенная перпендикулярно стене и крепящаяся на консолях, снабжена балюстрадой или резными ограждениями. Встроенный в фасад балкон, огороженный с двух сторон стеной здания, называется лоджией. колонна – опора в виде столба с гладким покрытием либо неглубокими, параллельно идущими желобками, расположенными вертикально. карниз – архитектурная деталь, расположенная под крышей или оконным проёмом, защищающая экстерьер дома от воды. кронштейн – выступ в стене под карнизом окна, балкона, служащий для дополнительной опоры. окно – стенной проём прямоугольной или круглой формы, служащий для проникновения свежего воздуха и дневного света. портал (дверь) – художественно оформленный главный вход здания, визуально преувеличенный с целью усиления впечатления масштабом архитектурного сооружения. ротонда – строение круглой формы, состоящее из колонн и завершённое куполом. Применяется в зодчестве, оформлении главных входов во дворцы и богатые дома. фронтон – часть крыши от балки потолочного перекрытия до верхней точки крыши. Ограничивается по бокам скатами крыши, а снизу портиком. цоколь – нижняя часть дома, расположенная непосредственно на фундаменте и слегка выступающая за стенную плоскость. Цоколь относительно дома снаружи не виден, но несет огромное архитектурное значение. эркер – выступающая часть здания, увеличивающая площадь помещения. Имеет округлую, трапециевидную, прямоугольную или многогранную форму. Дома с эркерами лучше освещены изнутри благодаря панорамным световым проёмам. Фасады домов с эркером смотрятся богато и добротно. Разрезы зданий и сооруженийРазрезы на строительных чертежах служат для выявления объемного и конструктивного решения здания, взаимного расположения отдельных конструкций, помещений и т.п. Разрезы бывают архитектурные и конструктивные. Архитектурный разрез служит для определения композиционных сторон внутренней архитектуры. Архитектурные разрезы составляют в начальной стадии проектирования, на них не показывают конструкции фундаментов, перекрытий, крыш и т.д. Такие разрезы выполняют для проработки фасада здания. Конструктивные разрезы входят в рабочие чертежи проекта здания. На этом разрезе показывают конструктивные элементы здания, а также наносят необходимые размеры и отметки. В учебном задании выполняют архитектурный разрез без показа конструктивных решений элементов здания в целом. На рис.8 показаны пример выполнения разреза административно – бытового (общественного) здания. На разрезах наносят и показывают: а) координационные оси здания (сооружения) и расстояния между соседними и крайними осями, оси у деформационных швов; б) элементы конструкции здания (сооружения), попавшие в секущую плоскость, выполняемые основными линиями, включая линии (уровня) земли, чистого пола этажей и площадок, лестницы, линии потолка, перекрытий, покрытий, кровли и т.п. (рис.10); в) элементы конструкции здания (сооружения), находящиеся за секущей плоскостью, выполняемые сплошными тонкими линиями, включая колонны, перегородки, оконные и дверные проемы, лестницы, ниши в стенах и перегородках, дымоходы и т.д. (рис.10). При вычерчивании оконных проемов расстояние от пола до низа оконного проема (подоконника) должно быть 750-800мм; г) отметки уровня земли, чистого пола этажей и площадок; д) отметки низа несущих конструкций покрытия одноэтажных зданий (сооружений) и низа плит покрытия верхнего этажа многоэтажных зданий (сооружений); е) отметку низа опорной части заделываемых в стены элементов конструкций; ж) отметку верха стен, карнизов, уступов стен, головки рельсов крановых путей; з) размеры и привязку (по высоте) проемов, отверстий, ниш, гнезд в стенах и перегородках, изображаемых в сечении при помощи вертикальных и горизонтальных размерных линий; и) толщину стен и их привязку к координационным осям здания или сооружения (при необходимости); к) марки элементов здания (сооружения), не замаркированных на планах и фасадах (на конструктивных разрезах); л) ссылку на узлы, а также на чертежи элементов здания или сооружения, замаркированных на разрезах. м) выполняют надпись, определяющую название разреза. В надписи указывают обозначение соответствующей секущей плоскости (например: «Разрез 1-1») и, если необходимо, указывают масштаб изображения по типу «Разрез 1-1 (1:50)». Надпись не подчеркивают. На разрезах здания без подвалов грунт и элементы конструкций, расположенные ниже фундаментных балок и верхней части ленточных фундаментов, не изображают. Тоннели показывают схематично тонкой штриховой линией. Пол на грунте изображают одной основной линией, пол на перекрытии и кровлю – одной сплошной тонкой линией независимо от числа слоев в их конструкции. Состав и толщину слоев покрытия в конструктивных разрезах указывают в выносной надписи. Если в нескольких разрезах изображены покрытия, не отличающиеся по составу, выносную линию приводят только на одном из разрезов, а в других дают ссылку на разрез, содержащий полную выносную надпись. Разрез 1-1  Рисунок 8– Пример выполнения разреза здания Конструктивная часть проектаНа основе архитектурного проекта разрабатывается рабочий чертеж конструктивных частей, делается расчет конструкции на устойчивость и прочность. Например, на архитектурном плане дома предоставляется информация о материалах покрытия в помещениях, а на конструкторском чертеже – схемы раскладок плиты перекрытия и места, где выполняется монолитный участок и где элемент конструкции армируется. По конструктивному чертежу заказывается материал и ведутся активные работы на стройплощадках.  В конструктивную часть входит: - планы фундамента, на которых показана глубина заложений, тип, размер его подушки и схем раскладки блока ( при ленточном фундаменте), чертеж армирования монолитного участка; - планы перекрытия, на которых показаны схемы раскладки плиты перекрытия или балок. Кроме этого, здесь обозначается монолитный участок перекрытия. Его план разрабатывается для всех этажей. На плане перекрытия обязательно должно быть указано: - каждое отверстие, необходимое для проводки инженерных вертикальных коммуникаций; - план кровельной конструкции, который показывает конструктивную схему кровли с соответствующими размерами каждого ее элемента; - разрез конструктивного узла, деталей и элементов здания (стен, фундаментов, перекрытий и др.), который помогает строителю, возводящему дом, правильно выполнять определенные участки работы; - спецификация конструктивных элементов, определяющая их размер, количество и особенности. На ее основании закупаются все необходимые материалы. Колендарный график календарного плана В результате создания календарного плана получается полное проектное расписание, учитывающее длительность работ и ресурсную базу, необходимую для выполнения проекта. Календарное планирование, в целом, включает несколько основных стадий, среди которых: планирование проектного содержания и построение структуры декомпозиции работ, выстраивание последовательности работ и сетевого графика, составление плана сроков, продолжительностей, согласование логических связей работ и отображение их на диаграммах Ганта или в таблицах, определение ресурсных потребностей (в персонале, механизмах, материалах и т. д.) и составление плана использования ресурсов, расчёт проектных трудозатрат и прочих затрат. После перехода проекта на стадию практической реализации – исполнения запланированных действий – по календарному плану-графику отслеживается ход выполнения работ, и вносятся корректирующие изменения. Планирование состава работ предполагает назначение ответственных исполнителей за задачи и сроки. Задачи как статическая категория с их последовательностью переводятся в динамическую категорию состояния работ, которые приводят к результату проекта. Эти приведённые в формат работ задачи сводятся в график и/или таблицу. Задачи выражают суть результатов по критерию выполнения («решены / не решены»). Соответственно, момент начала действия для задач не столь существенен, как срок окончания. Составляет календарный план, как правило, менеджер проекта, который привлекает для этих целей экспертов в различных областях. Эксперты должны помочь иерархически выстроить полный перечень работ. Затем определяется продолжительность работ и их взаимозависимости. Некоторые работы могут выполняться одновременно (параллельно), а некоторые – только последовательно. Для наглядности данные взаимосвязи представляются в виде диаграмм Ганта, у которых по одной оси (вертикально) расположен иерархический перечень задач, а по другой оси – календарная шкала. По итогам составления графика должен получиться календарно-ориентированный, структурированный по иерархии план, включающий полный перечень работ. Ресурсная модель проекта тоже является частью календарного планирования. Учитывается необходимость исполнителей для того или иного этапа работ и степень уникальности их квалификации, наличие сырья и расходных материалов, механизмов и оборудования. Ресурсная база оценивается по характеристикам времени (календарная или суточная занятость), затрат на использование ресурсов, максимальной доступности ресурса в процентах. СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫСметой на строительные работы принято называть документ, который определяет общую стоимость строительства. Существует специальная методика составление смет. Она основана на нормах, расценках и объемах работ, указанных в проекте. То есть, по сути, смета на строительство — это сводка из цен на продукцию и стоимости проведения работ.

Составление смет в строительствеОн основан на пакете документов. Это так называемая проектно-сметная документация. Проектно-сметная документация. позволяет составить общую картину финансирования на всех этапах строительства. Строительные сметыТо есть, составление сметы — первое, с чего начинается строительство, это итог планирования будущих работ. Смета на строительные работы составляется, основываясь на методах и технологиях ведения строительства. Смета строительнаяПодобный документ подразумевает серьезную проработку. Ведь он содержит несколько разделов и десятки пунктов: от разработки грунта, подготовки раствора и монтажа металлоконструкций до финишной отделки здания. Организация процесса строительства проводится не только по проектной документации, но и согласно смете. Этому документу присуща четкая структурированность и привязанность к конкретным датам. Такая точность позволяет выстроить строительный цикл в правильной технологической последовательности — например, заранее спланировать обеспечение материалами в конкретный период. |