Голосовай аппарат. Голосовой аппарат

Скачать 1.22 Mb. Скачать 1.22 Mb.

|

|

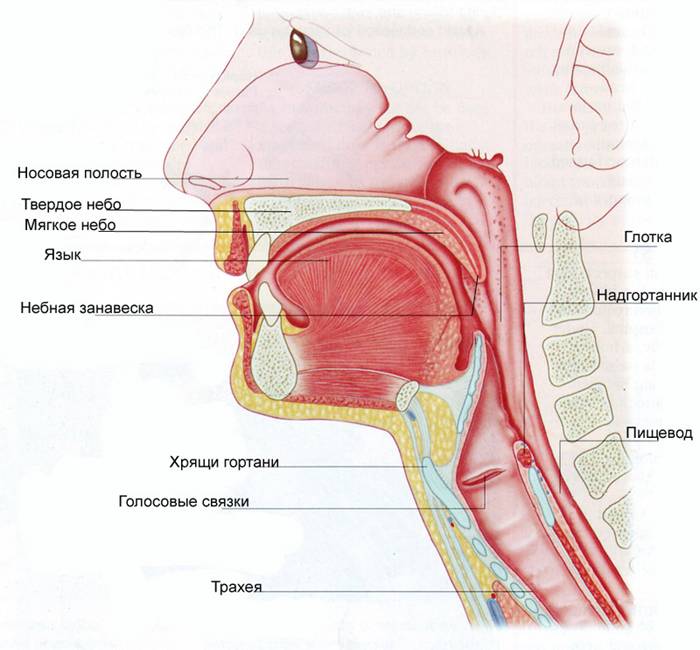

Голосовой аппарат – это система органов, служащая для образования звуков голоса и речи. К нему у человека относятся: органы дыхания, гортань с голосовыми складками, артикуляционный аппарат и резонаторы. Органы дыхания (их строение и функционирование, за исключением подробностей, имеющих отношение к гортани, нами уже изучались), создающие воздушное давление под голосовыми складками, – источник звуковой энергии. Гортань с заключенными в ней голосовыми складками – источник звуковых колебаний. Рассмотрим подробно строение гортани. Человеческая гортань расположена на уровне IV–VI шейных позвонков и связана с подъязычной костью. Вверху гортань переходит в полость глотки, внизу – в трахею. Снаружи ее положение заметно по выступу, называемому «кадыком» («адамовым яблоком»), более развитому у мужчин и образованному соединением обеих пластинок щитовидного хряща.  Схема строения голосового аппарата человека: 1 – гортань; 2 – надгортанная полость; 3 – подгортанная полость; 4 – трахея и бронхи; 5 – полость рта; 6 – носовая полость; 7 – мягкое нёбо; 8 – твердое нёбо; 9 – язык; 10 – задняя стенка глотки; 11 – второй (певческий) рот "Человеческий голос является результатом координированной работы всего голосового аппарата", - писал Мануэль Гарсиа - крупнейший педагог 19 века (1805-1908 гг). Голосовой аппарат представляет собой сложную систему, в которую входят многие органы. Основное значение в производстве звука принадлежит гортани. Непринужденное свободное положение гортани считается наиболее "благоприятным" для пения. Здесь воздух, выталкиваемый легкими, встречает на своем пути сомкнутые голосовые связки и приводит их в колебательное движение. Голосовые связки могут быть длинными и короткими, толстыми и тонкими. Ларингологи установили, что связки у низких голосов длиннее, чем у высоких (однако у Карузо - тенора были связки баса). Колеблющиеся голосовые связки образуют звуковую волну. Но для того, чтобы человек произнес букву или слово, необходимо деятельное участие губ, языка, мягкого неба и т.д. Только слаженная работа всех органов голосообразования превращает простые звуки в пение. Важную роль играет и носовая полость. Вместе с придаточными пазухами она принимает участие в образовании голоса. Здесь звук усиливается, ему придается своеобразная звучность, тембр. Для правильного произношения звуков речи и для тембра голоса определенное значение имеет состояние носовой полости и придаточных пазух. Именно их индивидуальность придает каждому человеку своеобразный тембр голоса. Интересно, что полости в передней части черепной коробки человека полностью соответствуют по своему назначению акустическим сосудам, замурованным в древнеримских амфитеатрах, и выполняют те же функции природных резонаторов. Механизм правильного голосообразования строится на максимальном использовании резонирования. Резонатор - прежде всегоусилительзвука. Резонатор усиливает звук, практически не требуя от источника звука никакой дополнительной энергии. Умелое использование законов резонанса позволяет достичь огромной силы звука до 120-130 дБ, поразительной неутомимости и сверх этого - обеспечивает богатство обертонового состава, индивидуальность и красоту певческого голоса. В вокальной педагогике различают два резонатора: головной и грудной. Выше мы говорили о головном резонаторе. Нижний, грудной резонатор придает певческому звуку более низкие обертоны и окрашивает его мягкими плотными тонами. Обладателям низких голосов следует использовать активнее грудной резонатор, а высоких - головной. Но для каждого голоса важно применение и грудного и головного резонаторов. Немецкий педагог Ю.Гей считает "соединение грудного и головного резонаторов возможным при помощи носового резонатора, называемого им "золотым мостом". Важную роль играет дыхание певца. Дыхание является энергетической системой голосового аппарата певца. Дыхание определяет не только рождение звука, но и его силу, динамические оттенки, в значительной мере тембр, высоту и очень многое другое. В процессе пения дыхание должно подстраиваться, приспособляться к работе голосовых связок. Это создает лучшие условия для их вибрации, поддерживает то воздушное давление, которое нужно при той или иной амплитуде, частоте сокращений и плотности смыкания голосовых связок. Маэстро Мазетти считал "необходимым условием пения умение сознательно управлять дыханием". Справка. Умберто Мазетти был одним из ведущих вокальных педагогов (профессоров) Московской консерватории начала 20 века, который дал России целую плеяду замечательных певцов и педагогов (среди них А.Нежданова и Н.Обухова). Певцу важно дыхание, связанное с пением. Главное для певца не сила дыхания, не количество воздуха, которое забирают его легкие, а то, как удерживается и расходуется это дыхание, как регулируется выдох во время пения, то есть, как координируется его работа с другими компонентами голосового аппарата. Научиться красиво и правильно петь очень не просто. У певца, по сравнению с другими музыкантами-исполнителями, самоконтроль затруднен. Инструмент воспроизведения звука - голосовой аппарат является частью его организма, и певец слышит себя не так, как окружающие. При обучении и резонаторные и другие ощущения, связанные с пением, оказываются для него новыми, незнакомыми. Поэтому певцу необходимо многое знать, понимать. "Пение - сознательный процесс, а не стихийный, как многие полагают" - Е.В.Образцова. Певческие голоса как у женщин, так и у мужчин бывают трех родов: высокие, средние и низкие. Высокие голоса - это сопрано у женщин и тенор у мужчин, средние - соответственно меццо-сопрано и баритон, низкие - контральто и бас. Кроме того, каждая группа голосов имеет еще более точные подразделения: сопрано - легкое (колоратурное), лирическое, лирико-драматическое (спинто), драматическое; меццо-сопрано и контральто сами по себе являются разновидностями; тенор-альтино, лирический (ди-грациа), меццо-характерный (спинто), драматический (ди-форца); баритон-лирический и драматический; бас-высокий (кантанто), центральный, низкий (профундо). Правильное определение природы голосовых данных служит залогом дальнейшего их развития. А это не всегда просто сделать. Есть ярко выраженные категории голосов, которые не вызывают ни у кого сомнения относительно их природы. Но у многих певцов (не только начинающих) бывает трудно сразу определить характер голоса. Следует помнить, что средний регистр у всех певческих голосов наиболее удобен при поисках естественного звучания и правильных вокальных ощущений. Постановка голоса заключается в выявлении его природы и приобретении правильных технических приемов пения. Наличие хорошей (надежной и перспективной) вокальной техники приводит к тому, что акустические показатели голоса (звонкость, полетность, сила голоса, динамический диапазон и др. улучшаются в результате "настройки" голоса в процессе пения. Умберто Мазетти считал, что "маленький диапазон и небольшая сила голоса не являются полностью исключающим профессиональное обучение фактором". Он полагал, что от правильного обращения и хорошей школы голос может обрести силу и развиться в диапазоне. Научные исследования. О том, что голос человека образуется в гортани, люди знали еще со времен Аристотеля и Галена. Лишь после изобретения ларингоскопа (1840 г.) и классических работ М. Гарсиа (1805-1908 гг.) стало известно, что звук голоса есть результат периодического вибрирования краев голосовых связок, происходящего под действием воздушной дыхательной струи. В качестве активной действующей силы в этом процессе (вибрирования: смыкания и размыкания голосовых связок) выступает напор воздушной струи. Это "миоэластическая теория" М. Гарсиа. Ученый Рауль Юссон в 1960 году выдвинул новую, так называемую "нейромоторную теорию", сущность которой состоит в следующем: голосовые связки (складки) человека колеблются не пассивно под воздействием проходящего тока воздуха, как и все мышцы человеческого тела, сокращаются активно под действием приходящих из центральной нервной системы импульсов биотоков. Частота импульсов находится в большой зависимости от эмоционального состояния человека и от деятельности желез внутренней секреции (у женщин голос на целую октаву выше, чем у мужчин). Если человек начинает петь, то по данным Юссона, регулирования высоты основного тона начинает осуществляться "корой головного мозга". Голосовой аппарат человека является исключительно сложным прибором и, как всякий сложный аппарат, он, как видно, имеет не один, а несколько в известной мере независимых друг от друга механизмов регулирования, управляемых центральной нервной системой. И поэтому обе эти теории являются ценными. Звук голоса человека представляет собой одну из форм энергии. Энергия эта, порождаемая голосовым аппаратом певца, заставляет периодически колебаться молекулы воздуха с определенной частотой и силой: чем чаще колеблются молекулы - тем звук выше, а чем амплитуда их колебаний больше - тем звук сильнее. Звуковые колебания в воздухе распространяются со скоростью 340 м в секунду. Голосовой аппарат - это живой акустический прибор, и, следовательно, кроме физиологических законов, он подчиняется еще и всем законам акустики и механики. Итак, как же устроены голосовые органы человека. Основу их составляет диафрагма – мускульно - сухожильная перегородка, (грудо-брюшная преграда) отделяющая грудную полость от брюшной.. Диафрагма является живым фундаментом для целого и совершенного инструмента. Диафрагма, это мощный мышечный орган, прикрепляется к нижним рёбрам и позвоночнику. Во время вдоха мышцы диафрагмы сокращаются, и объём грудной клетки увеличивается. Но мы не можем почувствовать диафрагму, т. к. её движение при дыхании и голосообразовании происходит на подсознательном уровне. Грудная полость защищённая рёбрами и грудными позвонками, содержит жизненно важные органы- лёгкие, сердце, дыхательное горло, пищевод. Лёгкие – как настоящие органные меха, участвуют в звукообразовании, создавая необходимый поток воздуха. Из лёгких воздух поступает в бронхи, тонкие и похожие на ветви дерева. Потом они объединяются вместе и образуют трахею, которая идёт вверх, вертикально. Трахея - состоит из хрящевых полуколец, она довольно подвижна, и соединена с гортанью. Гортань выполняет тройную функцию - дыхательную, защитную и голосовую. Её остов составляют хрящи, которые соединены между собой суставами, связками, и мышцами, за счёт чего обладают подвижностью. Самый большой хрящ гортани - щитовидный, и его размеры определяют величину гортани. Для низких мужских голосов характерна крупная гортань, выступающая на поверхности шеи в виде кадыка. Верхнее отверстие гортани, так называемый вход в гортань образуется подвижным гортанным хрящём – надгортанником. При дыхании гортань свободна, а при глотании свободный край надгортанника наклоняется назад закрывая отверстие гортани. Во время пения вход в гортань прикрывается надгортанником. Гортань имеет свойство быть весьма подвижной, в основном, в вертикальной плоскости. В середине гортань сужается, и в самом узком месте располагаются две горизонтальные складочки, или - связки. Отверстие между ними называется голосовой щелью. Над голосовыми связками располагаются – желудочки гортани, над каждым из которых находится складка, параллельная голосовым связкам. Верхние желудочковые складки называются ложными и состоят из рыхлой соединительной ткани, желёз и слабо развитых мышц. Железы в этих складочках обеспечивают увлажнение голосовых складок, что очень важно для певческого голоса. При звукообразовании голосовые складки соединяются или смыкаются, и щель закрывается. Связки покрыты плотной тканью перламутрового оттенка. Связки могут изменять свою длину, толщину, и колебаться по частям, что придаёт голосу певца разнообразные окраски, богатство звука и подвижность. Звук, резонирует в полости над гортанью, в глотке. Глотка довольно объёмна, неправильной формы. Глотка отделяется от нёба, так называемой, нёбной занавеской. Маленький язычок в задней части нёба, словно образует двойную арку. Размеры глотки могут изменяться от движений нёбной занавески и языка. Так же для правильного звукообразования имеет большое значение артикуляция. Строение голосового аппарата имеет индивидуальные особенности в каждом отдельно взятом случае.  Поэтому педагогический подход к каждому вокалисту также очень индивидуален. При работе с певцом, учитываются в первую очередь физическое состояние голосового аппарата, физиологическое строение и личностные особенности певца, психологическое и эмоциональное состояния. И на основе полученного представления составляется индивидуальная программа. Главная задача педагога состоит в том, что бы из своего привычного набора упражнений подобрать для каждого певца именно то, что ему необходимо в данный момент. Или же, если ни одно из данных упражнений не воспринимается учеником правильно, сымпровизировать на ходу именно то, что будет понятно для начинающего певца. Важно, что бы певец почувствовал, что он может добиться правильного результата, что его голос звучит лучше. Он должен получить удовольствие от занятий вокалом. Несомненно, преподавателю необходимо соблюдать осторожность и не форсировать удачный результат. Главное, что ученик осознал и запомнил приятное ощущение при пении, почувствовал свои возможности. В следующий раз он постарается вспомнить и воспроизвести все свои удачные моменты. Строение голосового аппарата анатомически значительно проще, чем строение уха, и гораздо лучше исследовано благодаря возможности изучения его в момент его функционирования непосредственно у живых людей посредством ларингоскопии и рентгеновских снимков. Голосовой аппарат (рис.) состоит из трех главных частей: 1) легких с системой вдыхательных и выдыхательных мышц, 2) гортани с голосовыми связками, или „губами" по терминологии Музехольда и 3) системы воздушных полостей, играющих роль резонаторов и излучателей звука (рот, нос). Как физический инструмент, голосовой аппарат совершенно основательно сравнивают с язычковой органной трубой. Из трех частей его наименее подобны язычку органной трубы, конечно, связки, но в принципе роль их та же самая, какую в трубе играет язычок. Связки во время голосообразования (фонации) представляют собою два стоящие параллельно и прижатые друг к другу мускульных валика, длина и степень натяжения коих определяют высоту издаваемого тона. Голос может изменяться по высоте в пределах около двух октав но наряду с нормальным — грудным голосом — человек может издавать особые звуки, более высокие — это так называемый фальцет, или фистула. На механизме голосообразования при грудном голосе и фальцете следует остановиться несколько подробней ввиду большого интереса этого вопроса, подробно освещенного Музехольдом при помощи ларингоскопической фотографии; при соединении этого метода со стробоскопом Музехольду удалось проследить отдельные фазы раскрытия голосовой щели. Натяжение голосовых связок может происходить или благодаря сокращению мускульных волокон, составляющих самые связки — это так называемое внутреннее натяжение, или посредством воздействия других мышц гортани, растягивающих связки пассивно,— это внешнее натяжение. Характер функционирования связок в этих двух случаях совершенно различный. На моментальных фотографиях голосовой щели при грудном голосе связки представляются подобными двум толстым напряженным мускульным валикам, похожим на губы, плотно сжатые друг с другом; это соответствует как внешнему, так и „внутреннему" натяжению связок. Myзельход установил, что при фонации грудным голосом раскрытие голосовой щели происходит л ишь на очень короткий момент в течение малой части периода звукового колебания, и за это время через щель проходит сильный прорыв воздуха, в остальную же часть периода связки плотно сжаты. Периодическое следование таких толчков дает звук, богатый обертонами, амплитуда которых лишь очень медленно убывает с увеличением высоты, что придает тембру характер полноты и металлический оттенок. При таком звуке передняя грудная стенка дает сильное дрожание (fremitus pectoralis), ощутимое рукой, почему этому типу голоса и дано название грудного регистра. При фальцете связки представляются плоскими и сильно растянутыми, и между ними в середине образуется просвет, как между двумя Туго растянутыми резиновыми полосками. Края связок утончены и, по-видимому, не имеют такой упругости, как при грудном звуке; при фонации колеблются, отодвигаясь вверх и вбок, главным образом, края связок; полного закрытия голосовой щели не получается даже в момент фазынаибольшего сближения связок. Полного прерывания тока воздуха при фальцете таким образом не получаете я, происходят только ослабление и усиление его. Фальцетный голос вследствие этого не богат обертонами, он звучит очень мягко, не обладает металлическим оттенком (высокие обертоны) и не имеет силы. Дрожания грудной стенки также не получается. Следует отметить, что колебания голосовых связок при грудном голосе происходят, по-видимому, в направлении, перпендикулярном к току воздуха через щель, при фальцете же — почти в направлении тока воздуха. Звук, создаваемый вибрацией голосовых связок, равно как и вибрацией язычка органной трубы, совершенно видоизменяется благодаря наличию резонансных полостей. Резонансные полости глотки и рта играют прежде всего роль усилителей тех обертонов звука связок, которые лежат близко от собственного тона полости. Ввиду того что стенки этих полостей мягки, резонанс их не ограничивается узкой областью тонов; так, отступление от тона полости на большую терцию (на 25 %), дает уменьшение резонирования всего наполовину. В результате такая резонансная полость усиливает обертоны голоса на протяжении почти целой октавы. Таким образом ясно, что тембр звука голоса будет существенным образом зависеть от настройки резонаторных полостей, — главным образом полости рта и глотки. Чрезвычайно важно отметить, что полость рта является, кроме того, резонатором с большим отверстием во внешнее пространство и потому является излучателем звука или, применяя термин из радио-телеграфии, звуковой антенной. Полость носоглотки, как лежащая сбоку, может являться своего рода звуковым фильтром: она может определенные тоны поглощать и не выпускать наружу. Действие ее можно уподобить так называемому интерференционному аппарату Штумпфа, где мы имеем на пути звука, проходящего по трубе, боковые ответвления (трубки переменной длины с глухим концом), которые поглощают тоны, соответствующие их настройке. Особенно важна эта роль носоглотки в пении для придания звуку голоса известной окраски, чем в широкой степени пользуются все" певцы. Если нёбная заслонка открыта и ток воздуха попадает в значительной степени из легких в нос, то носовая и носоглоточная полость делаются резонаторами и это придает звуку специфический „гнусавый" оттенок, применяемый для издания целого ряда согласных и полугласных (м, н, б, д, г). Влияние на тембр голоса воздушных полостей, лежащих ниже, чем связки, вполне допустимо, но до сих пор вопрос этот еще слабо освещен. Ясно, однако, что в образовании гласных участвуют исключительно верхние полости, лежащие над связками. Нижний резонатор должен, конечно, играть важную роль в определении характера функционирования связок, так как степень натяжения и большая или меньшая быстрота открывания и закрывания голосовой щели, т. е. факторы, определяющие первичный тон связок, зависят не только от структуры и натяжения самих связок, но и от реакции переменного воздушного давления в подсвязочном пространстве. Вопрос о резонансе нижних полостей приобретает важную роль в объяснении явлений постановки певческого голоса. |