восток. ВОСТОК. Государства Востока традиционное общество в эпоху раннего Нового времени

Скачать 1.47 Mb. Скачать 1.47 Mb.

|

|

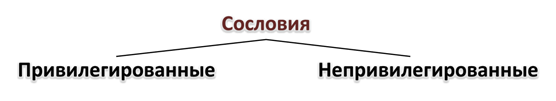

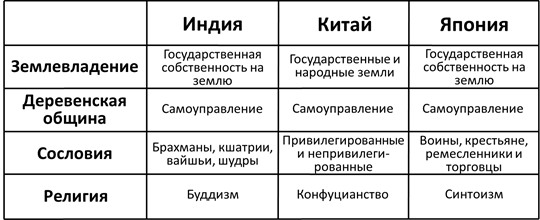

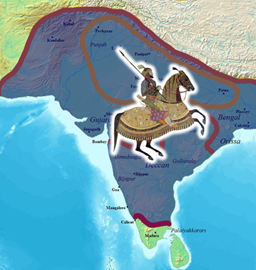

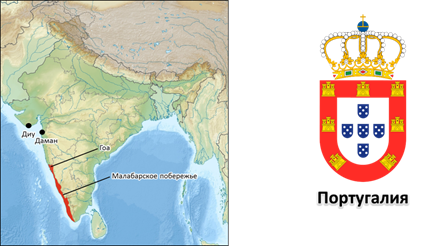

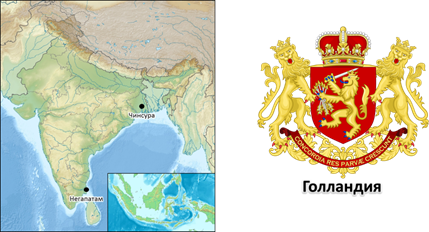

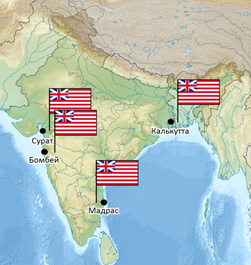

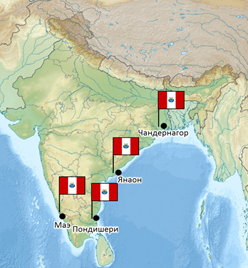

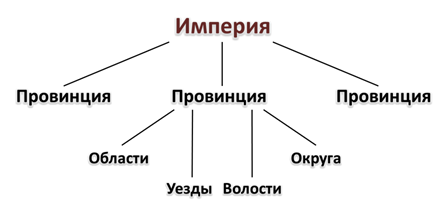

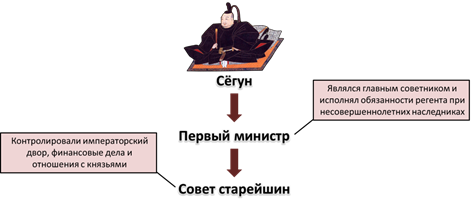

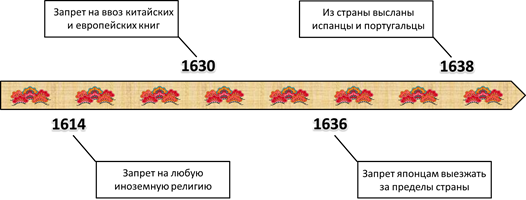

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени Способы землевладения Деревенская община Сословия Религия В течение долгого времени вы изучали историю стран Запада, узнавали, как развивалось общество. Теперь вам предстоит познакомиться с особенностями развития восточных государств в XVI–XVII веках. Во время урока вы узнаете, что повлияло на мировоззрение жителей Индии, Китая и Японии, как складывались хозяйственные и социальные отношения в этих государствах. Начнем рассмотрение стран Востока со способов землевладения, характерных для этих государств. Индия. В восточных странах главным собственником всех земель было государство. В Индии все завоеванные территории становились частью земельного фонда, из которого и раздавались наделы, они получили название джаги́ры. Однако участки оставались в собственности государства. Их держатель – джагирда́р – был временным и не имел права передачи земли по наследству. Как правило, джагирдары владели несколькими десятками тысяч гектаров, часть доходов с которых шла на содержание воинских отрядов. Джагирдар не пользовался одним наделом на протяжении всей жизни. Через определенное количество лет ему давался новый земельных участок, где снова приходилось выстраивать хозяйство. Существовала и частная собственность на землю. Этим правом пользовались покоренные князья, платившие дань, шейхи, имевшие небольшие владения и позже мусульманские богословы. За использованием земель следило специальное ведомство – диван. Китай. В Китае земли делились на государственные и «народные» (частные).  К государственным относились · земли, конфискованные у преступников; · пастбища; · земли императорского дома; · земли, пожалованные чиновникам, князьям, храмам; · участки, принадлежащие военным поселениям. Все остальные земли были частными, владеть ими могли как феодалы, так и крестьяне. Частыми были захваты знатью территорий, которыми владели крестьяне. Существовали «должностные поля» – это государственные земли, которые предоставлялись чиновникам на время их службы. Были также «поля для поддержания бескорыстия», их получали чиновники, у которых была плохая оплата труда, и, чтобы они не брали взяток, им предоставляли земли, дававшие доход. Большая часть крестьян пользовалась землей на условиях аренды. Япония. В Японии вся земля была в собственности государства. И крестьяне, и феодалы получали наделы во временное пользование. Размер участка крестьянина зависел от количества людей в семье, а у феодала – от знатности. В любой момент земля могла быть конфискована. Такая система способствовала укреплению центральной власти. Деревенская община. Основная часть населения восточных государств была занята в сельском хозяйстве, где оставалась достаточно прочной деревенская община. Узнаем, каковы были особенности ее организации в Китае, Индии и Японии. Индия. В Индии община была очень крепкой. Земельные владения принадлежали не отдельным людям, а общинам, внутри которых уже раздавались участки семьям. В коллективном пользовании оставались леса, пастбища, пустоши. Каждая община вносила определенную сумму налога государству за право пользования землей. Таким образом, государству облегчался процесс сбора налогов. Управление общиной осуществлял совет, состоящий из 5 наиболее зажиточных жителей. Помимо занятия сельским хозяйством, общинники могли заниматься ремеслом. Однако жители общины были обязаны содержать несколько профессиональных ремесленников, которые обслуживали потребности в одежде и предметах быта. Все должности внутри общины были четко распределены и передавались по наследству. Получалось, что оставаясь свободным, житель общины не мог ее покинуть, потому что имел право чем-либо заниматься только в своей общине. За ее пределами он становился пришлым и лишался прав. У пришлых не было права голоса, они могли иметь земельный участок только на условиях аренды, получая 1/8 часть от урожая. Неполноправными были и ремесленники. Китай. В Китае деревенскую общину составляли 100 дворов, разделенные на группы по 10 дворов. Во главе всей общины стоял староста, а группы дворов возглавляли деся́тские, которых выбирали среди тех, кто достиг 50 лет и отличался безупречным поведением.  Задачей десятских был контроль за сбором налогов. Чиновникам было запрещено появляться в общинах с этой целью под страхом смертной казни. Также десятские следили за поведением жителей общины и сообщали обо всех нарушениях правителю. В китайской общине существовала круговая порука. В случае невыплаты налогов или отказа от выполнения повинностей одним из жителей общины, его работа перекладывалась на других жителей. Это облегчало сбор налогов и контроль за поступлением средств в казну. Япония. В Японии деревенская община значительно окрепла к XV веку, она обладала достаточно большой долей самоуправления. Главной задачей для себя жители общины ставили уменьшение налогов и отмену трудовых повинностей. Община взяла на себя обязательства по контролю уплаты налогов ее жителями, взамен получила право управлять внутренними делами и самостоятельно распоряжаться избыточными продуктами. Руководство общиной · осуществляло общее собрание; · занималось распределением воды; · решало, как использовать угодия; · делило между жителями трудовые повинности. Правом голоса на собрании обладали только те крестьяне, которые владели земельными участками. Таким образом, община сокращала вмешательство императорских чиновников и разграбление крестьян. Сословия. Одной из главных особенностей традиционных обществ стран Востока было четкое разделение на сословия. Каждый вел жизнь так, как предписывали ему правила и сословная принадлежность. Индия. В Индии общество делилось на 4 ва́рны: бра́хманы, кша́трии, ва́йшьи, шу́дры. Каждая варна включала в себя множество каст, всего их более двух тысяч, многие их которых сохранились до сих пор. Рассмотрим подробнее варны индийского традиционного общества.  Брахманы – это высшая варна, ее можно сравнить с европейским духовенством. Брахманы выполняли обязанности писарей, священнослужителей, учителей, судей и чиновников. Вторую ступень занимали кшатрии. Это было воинское сословие. С детства их воспитывали сильными и мужественными, готовыми встать на защиту государства. Главной целью кшатриев был контроль за соблюдением порядка и закона. Только они были наделены правом убивать тех, чье поведение не соответствовало правилам варны. Среди кшатриев, как правило, выбирали правителей. Вайшьи – это третья ступень социальной лестницы индийского общества, включающая в себя торговцев, ростовщиков и ремесленников. На четвертой ступени находятся шудры. Это земледельцы и слуги. Их основное занятие это обработка земли и скотоводство, а также прислуживание трем высшим варнам. В современной Индии это самая многочисленная группа населения. Вне социальной лестницы в Индии находились «неприкасаемые». Это люди, которые занимались очисткой улиц от мусора, работой с кожей животных и глиной, стиркой. Они селились вдалеке от других жителей, не имели права посещать храмы. Считалось, что они могут осквернить представителей варн. Китай. В Китае общество делилось на привилегированные и непривилегированные слои.  К первым относились родственники императорской семьи и знать, имевшая титул. Отличительной чертой китайского общества было существование такого сословия как шэньши́, это были люди, которые сдали экзамен на право занимать государственные должности. Они были учеными и пользовались всеобщим уважением. Важным является то, что правом сдать экзамен на звание шэньши обладали и представители непривилегированных сословий, к которым относились землевладельцы, крестьяне, торговцы и ремесленники. Самым низшим сословием в Китае были люди, которые не платили налоги – рабы, артисты, монахи, слуги, палачи. Япония. В Японии сословная структура складывалась в схему СИ-НО-КО-СЁ. Или воинов, крестьян, ремесленников и торговцев. Над всеми сословиями находился император, которого обожествляли, и родовая знать.  Высшим сословием были самура́и. Это представители японского дворянства, основной задачей которых являлось несение воинской службы. Во время войн между феодалами формировались отряды из самураев, от умений которых и зависел исход войны. У самураев был свой кодекс, согласно которому они жили – «Бусидо́», или путь воина. Он предусматривал верность господину, скромность, вежливость, способность принести себя в жертву. В случае смерти своего господина, самурай совершал «сепу́кку», ритуальное вспарывание живота. Обратите внимание, что крестьяне занимали вторую ступень социальной лестницы. Они пользовались уважением, так как обеспечивали пропитанием самураев и императора. Однако их жизнь была определена в очень строгие рамки. Крестьяне не имели права есть рис или печь из него лепешки, это считалось большой растратой, так как рис в то время был синонимом богатства. Одежду носили только изо льна или хлопка. Все ремесленники были объединены в цехи. В выборе ремесла руководствовались наследственностью. Если отец занимался изготовлением одежды, то его дети тоже будут это делать. Ремесленники делились на три категории: · те, кто имел свой магазин; · те, кто выполнял работу на месте; · странствующие ремесленники. Торговцы были источником обогащения императорского дома, поэтому пользовались большей свободой. У них был свой устав, купцам было запрещено играть в азартные игры, сочинять стихи, учиться искусству быстрого рисования и владения мечом. Это все могло отвлекать от непосредственной работы. Религия. Чтобы лучше понять события последующих лет, необходимо знать о мировоззрении жителей Востока. Сформировалось оно под влиянием трех религий – конфуциа́нства, будди́зма и синтои́зма. Рассмотрим их основные положения. Конфуцианство сформировалось в Китае, и было обязательным учением для всех его жителей. Оно оказало существенное влияние на поведение и формирование мировоззрения китайцев. Конфуций учил: «Государство – это большая семья, а семья – это маленькое государство». Необходимо почитать своих родителей и старших, это же почтение нужно выказывать императору, так как он глава большой семьи-государства. Одной из центральных идей в культуре Китая стала следующая: «Чтобы достичь равенства, нужно неравенство». На этом строились отношения в обществе на протяжении многих столетий. Само учение основывалось на 5 принципах: · любовь к людям, именно его авторству принадлежит правило «Не делай человеку того, что не желаешь себе»; · справедливость; · исполнение ритуалов; · рассудительность; · искренность. Каждый житель Китая должен был им соответствовать. Широкое распространение в Индии, Китае и Японии получил буддизм. Эта религия также определяла основные жизненные принципы, характерные для восточного человека. Бу́дда учил, что вся жизнь человека – это страдание, которое возникает от того, что человек постоянно стремится с исполнению своих желаний. Когда он этого не достигает, то становится на путь страдания. Чтобы этого не произошло, следует сделать следующее: · поверить, что мир полон страданий; · ограничить свои желания и стремления; · говорить только правду и добрые слова; · совершать добрые дела; · не наносить вред живому; · следить за своими мыслями, отгонять плохие и думать о хорошем. Если человек будет постоянно совершенствоваться, то в следующей жизни его ждет перерождение и он сможет стать представителем высшей касты. В Японии национальной религией стал синтоизм. Это древняя религия, но японские правители вернулись к ней в XVIII веке, когда появилась необходимость упрочения власти императора. Согласно учению существует богиня солнца Аматэра́су. Император является ее прямым потомком и представителем. Через него люди могут обращаться к богине. Отличительной особенностью синтоизма стало отсутствие учителя, который бы объяснял ее суть. Таким образом, давайте сравним три восточных государства по тем показателям, которые мы рассмотрели. В Индии и Японии вся земля находилась в государственной собственности, в Китае существовали как государственные, так и «народные» земли. Деревенская община везде имела самоуправление. Сословия в Индии были представлены четырьмя варнами: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры; в Китае были привилегированные и непривилегированные сословия, в Японии – сословия воинов, крестьян, ремесленников и торговцев. Основными религиями были: буддизм в Индии, конфуцианство в Китае, синтоизм в Японии.  Государства Востока. Начало европейской колонизации Создание империи Великих Моголов Реформы Акбара Могольская империя после Акбара Колонизация Индии Индия с ее знаменитыми сокровищами на протяжении многих лет была мечтой завоевателей, стремившихся покорить эти земли. В XVI веке наступило время, когда жители Индии лишились привычного уклада жизни. Вам предстоит узнать, как была создана империя Великих Мого́лов и каковы были причины ее исчезновения, познакомиться с правителями, а также вы узнаете о колонизации Индии англичанами. Создание империи Великих Моголов. Предпосылками создания единого государства в Северной Индии стали следующие: · политическая раздробленность в этих землях, в начале XVI века исчезло самое крупное государство на этой территории – Дели́йский султана́т; · из-за постоянных войн разорялось сельское хозяйство, вести торговлю становилось все труднее; · феодалы-мусульмане стремились к объединению, так как боялись усиления феодалов-индусов. Это все способствовало тому, что в 1526 году на территорию Северной Индии вторглись войска Бабу́ра, правителя Кабула, под властью которого объединились мусульманские феодалы. Нанести поражение правителю Делийского султаната ему удалось благодаря армии, которая была вооружена мушкетами и пушками, также он использовал необычную тактику ведения боя – нанесение ударов с тыла армии врага. Бабур создал империю, которая получила название Мого́льская. Моголами называли народы, которые проживали в Северной Индии, Средней Азии и на юге Центральной Азии. Столицей нового государства стал город А́гра.  Бабур был просвещенным правителем, в столице он собрал лучших писателей, поэтов и музыкантов. Также он стремился к развитию городов, в которых появлялись новые библиотеки, сады. Сам правитель – падиша́х – писал стихи, большую славу ему принесла автобиография «Записки Бабура», которая стала ценным источником для историков при изучении этого периода. Однако правил он не долго, в 1530 году Бабур умер. Империя была разделена между сыновьями, но между ними постоянно возникали разногласия из-за того, что большая часть государства принадлежала старшему брату Хумаю́ну. Их борьба ослабляла империю, даже привела к тому, что на несколько лет потомки Бабура вовсе потеряли власть. Реформы Акбара. В 1556 году новым падишахом стал сын Хумаюна Акба́р, именно при нем империя Моголов достигла своего расцвета. Акбар провел ряд реформ, которые способствовали централизации государства. Административная реформа: · вся империя была разделена на 12 провинций, во главе которых поставлены наместники; · с целью ограничения власти этих наместников, Акбар назначил в провинции чиновников, которые подчинялись лично ему; · каждая провинция была разделена на округа. Таким образом, правителем осуществлялся контроль за каждым уголком империи. Налоговая реформа. Акбар ввел новую систему сбора налогов. Его чиновниками были обмерены поля в империи, высчитана их средняя урожайность. На основе этих показателей введен налог, который составлял 1/3 часть от урожая с каждого из полей. Однако было предусмотрено снижение налога, если из-за непогоды пропадет часть урожая. Религиозная реформа. В Могольской империи мусульмане составляли меньшинство населения. Акбар понимал, централизация государства невозможна, если внутри него будет идти война между представителями разных религий. Тогда он провозгласил равенство всех религий в государстве. Сам падишах женился на индусской принцессе. Также он запретил превращать в рабов индусов, которые попали в плен. Индусским паломникам были отменены подати. Его действия вызвали недовольство има́мов – мусульманских священнослужителей. Тогда Акбар присвоил себе верховное право решать любые религиозные споры. А в 1582 году им была предпринята попытка введения новой веры, которая получила название «божественная вера», она сочетала в себе принципы трех основных религий государства. Военная реформа. Для облегчения контроля над армией, Акбар ввел систему рангов. Также воины моголов во время сражений применяли пушки, мушкеты, за это империю моголов прозвали «Империей огнестрельного оружия», в войска были введены боевые слоны. Акбар построил новую столицу, на протяжении 15 лет лучшие архитекторы возводили город, который должен был прославлять могущество падишаха. Назывался он Фатехпу́р-Сикри́, или «Город победы». Расположен он был в 40 километрах от Агры в пустынной местности и являлся столицей с 1571 по 1585 годы. Здесь Акбар собрал всех своих министров и советников, он мог их постоянно контролировать. Построен город был из красного песчаника и мрамора и по своим размерам превосходил любой европейский город того времени. Правитель всегда заботился о собственной безопасности, поэтому спальня во дворце представляла собою комнату, заполненную водой, посреди помещения находилась кровать. Никто не мог подойти к правителю и быть неуслышанным. Однако Фатехпу́р-Сикри́ был столицей всего 14 лет, город сложно было обеспечить водой, поэтому столица была перенесена в Лахо́р. Могольская империя после Акбара. С окончанием правления Акбара начало падать могущество империи. С 1605 по 1627 годы правил сын Акбара Джаханги́р, его сменил Шах-Джаха́н. Им удалось присоединить к империи отдельные земли. Однако авторитет правителя уже не был так силен как раньше. Военачальники вышли из-под контроля, военная техника не совершенствовалась. Управлять империей становилось все труднее. Территория империи практически не увеличивалась, феодалы, которые не получали новых земель усилили давление на крестьян. Налоги росли, сельское хозяйство приносило меньше прибыли. Начались восстания среди феодалов, которые приводили к ослаблению власти правителя. Однажды Джахангир был взят в плен полководцем. Все большее количество средств стало тратиться на содержание двора и правителя, особенно это стало заметно при Шах-Джахане. Деньги, которые поступали со сбора налогов шли на строительство различных архитектурных сооружений. Для своей умершей жены Шах-Джахан построил мавзолей Тадж-Маха́л, который сейчас является одним из новых семи чудес света.  Упадок империи наступил после смерти сына Шах-Джахана Аурангзе́ба. Он был ревностным мусульманином. Во время его правления начались религиозные преследования. Такая политика лишила опоры в лице индусского населения, которое когда-то поддерживало его предков. Все чаще и чаще в империи вспыхивали восстания. При Аурангзебе территория империи Моголов достигла своих максимальных размеров, однако это только усложнило управление ею.  Подорвал власть правителя и массовый голод, разразившийся в империи в начале XVIII века. В одном только Декане от него погибли около двух миллионов человек. Сыновья и внуки Аурангзеба после его смерти начали междоусобную войну, которая и привела к распаду империи и наступлению феодальной раздробленности. Это облегчило европейскую колонизацию индийских земель. Колонизация Индии. С началом Великих географических открытий связано постоянное стремление европейцев проникнуть в Индию и подчинить себе местные территории. Первыми здесь были португальцы. Они владели базами на Малаба́рском побережье, Гоа и городами Ди́у и Дама́н.  Затем территории стали захватывать голландцы. Им принадлежали Чи́нсура, Негапата́м, позже интересы голландцев сосредоточились на островах Индонезии, которые прозвали Голландской Индией.  Однако основная борьба за Индию развернулась между британской и французской Ост-Индскими компаниями. Британская Ост-Индская компания была основана в 1600 году, на протяжении XVII века она создавала свои факто́рии – торговые поселения – на территории Индии. Англичане покупали право на торговлю у правителей империи Великих Моголов. В 1690 году они выкупили у Аурангзеба три деревни, из которых позже выросла Кальку́тта.  Французская Ост-Индская компания проводила политику захвата индийских территорий. Так как переправлять в Индию войска из Франции было дорого, то они нанимали на службу местных солдат – сипа́ев. Позже так же стали поступать и англичане. Таким образом, завоевание Индии осуществлялось руками ее же жителей.  Англия и Франция поддерживали феодальную раздробленность в Индии, так как это было им очень выгодно. Они оказывали помощь феодалам, а те становились им обязанными, часто феодалы содержали войска сипаев. Если в XVII веке обе компании преследовали исключительно торговые интересы, то в XVIII веке противостояние стало военным. На протяжении 20 лет шли битвы между Англией и Францией. Конец этой войне был положен захватом Англией Бенгалии и в 1761 году Пондише́ри. Началось создание Британской Индии. Генерал-губернатор Ост-Индской компании был объявлен генерал-губернатором всех английских владений в Индии. Английские колонизаторы с захватом Бенгалии приступили к разграблению этих территорий. Обогащение происходило разными путями: · первым делом англичанами была захвачена казна Бенгалии; · важным источником дохода оставалась торговля. Представители компании запретили местным купцам вести внешнюю торговлю, это приводило к разорению торговцев. Также была установлена монополия на торговлю солью, что было существенным источником доходов индийцев; · началась эксплуатация ремесленников. Они должны были за бесценок сдавать свою продукцию в фактории. Те, кто уклонялся от этого, подвергались избиениям или тюремному заключению; · еще одним источником доходов стали крестьяне, для которых установили очень большие налоги; · князья платили колонизаторам дань и обязаны были содержать войска сипаев. Как результат английские колонизаторы нажили себе огромные состояния после захвата индийских территорий. Таким образом, вы узнали, что · в начале XVI века в Индии была создана империя Великих Моголов; · ее основателем стал падишах Бабур; · наибольшего расцвета империя достигла при Акбаре, который провел ряд реформ, способствовавших централизации государства; · после смерти внука Акбара Аурангзеба в империи начались междоусобицы, что привело к ее распаду; · в XVII веке началась борьба за господство в Индии между Британской и Французской Ост-Индскими компаниями, закончившаяся победой Британии. Государства Востока. Начало европейской колонизации Упадок династии Мин в Китае Крестьянская война Династия Цин Закрытие Китая Сёгунат Токугава в Японии Закрытие Японии С приходом времени Великих географических открытий начались попытки колонизации стран востока европейцами. Китай и Япония боролись с этим и старались сохранить свою свободу. На уроке вы узнаете о завоевании Китая маньчжурами и воцарении династии Цин; о Сёгунате Токугава в Японии и о «закрытии» Китая и Японии от других государств. Упадок династии Мин в Китае. Конец XVI – начало XVII века стало временем упадка династии Мин в Китае. Это было обусловлено разными причинами. Ослабление власти императора Ваньли́. В начале правления он показал себя как сильного и умного императора, однако со временем Ваньли все больше удалялся от дел. Вместо него управление страной осуществляли министры и чиновники, среди которых процветало взяточничество. Постоянными были заговоры против императора. В 1620 году был отравлен император Чжу Чанло́. Во времена правления Чжу Юцзя́о власть была фактически в руках евнуха Вэй Чжунся́ня, а император занимался плотничеством. В начале XVII века в империи начался финансовый кризис, который был вызван дефицитом серебра. При этом большое количество средств шло на содержание императорского двора. Также произошел резкий рост населения Китая, что вызвало продовольственную проблему, так как количества зерна не хватало на всех жителей империи. Начался голод среди крестьянского населения, увеличились налоги. Крестьянская война. Все это вызывало недовольство среди простых людей. С 1628 по 1647 годы в империи продолжалась Крестьянская война, в ходе которой пала правящая династия Мин. Первые очаги восстания появились в районах Шаньси́ и Ганьсу́. Они постоянно подвергались монгольским набегам, от чего страдали крестьяне и хозяйство районов. Также несколько лет подряд в этих районах были неурожаи, а налоги правительство постоянно поднимало. Ремесленники и купцы были ограничены в производстве и торговле. В этих районах стали появляться небольшие вооруженные отряды, которые нападали на продовольственные обозы. Со временем к восставшим присоединились беглые воины, которые обеспечивали оружием. У отрядов стали появляться командиры. Именно в этот период к одному из отрядов примкнул Ли Цзыче́н, бывший пастух, которому предстоит сыграть решающую роль в этой войне. Против восставших были направлены отряды военных, когда начались захваты городов в северных провинциях. Однако разбить повстанцев не удалось. Летом 1631 года был объявлен поход на Пекин, а в 1633 году восставшие были разбиты на подступах к городу. Правительство осознало опасность положения и в 1636 году пообещало простить тех, кто добровольно сдаст оружие. Отряды повстанцев стали редеть. Но вернувшиеся домой крестьяне увидели, что их положение не улучшилось, налоги постоянно увеличивались. Тогда Ли Цзычен снова начал собирать вооруженные отряды, осаждавшие города империи. Со временем была создана единая армия, в которой ввели строгую дисциплину. Летом 1643 года принято решение о захвате Пекина и ликвидации правящей династии. 25 апреля 1644 года повстанцы вошли в город, император вместе с семьей был вынужден совершить самоубийство. Династия Цин. Ли Цзычен начал строить новую империю, себя провозгласил императором. В это же время генерал У Саньгу́й, который вместе с войском защищал государство от нападения маньчжуров, решил открыть ворота маньчжурам и тем самым расправится с новым правителем. 6 июня 1644 года маньчжуры вошли в Пекин, а Ли Цзычен бежал. Так началось правление новой династии – Цин. По форме правления Китай стал деспотией, то есть государством с неограниченной властью правителя. Во главе империи находился император, или богдыха́н. Ему подчинялись государственный совет, государственная канцелярия и различные палаты. Все высшие должности доставались маньчжурам. Армия империи разделялась на маньчжурские войска – «восьмизнаменные», и китайские войска – «зеленого знамени».  Империя была разделена на провинции, объединенные в 10 наместничеств. Каждая провинция в свою очередь делилась на области, округа, уезды и волости. Правительство прилагало все усилия, чтобы провинции были изолированы друг от друга как в управлении, так и в экономике. Это было сделано для того, чтобы предотвратить объединение китайского народа.  Низшие слои населения оказались в тяжелом положении. Крестьяне были лишены всех прав, на них накладывались многочисленные повинности и ограничения. Они не могли даже распоряжаться собственным хозяйством. На самой низшей ступени общества находились рабы. Среди них были «вечные рабы» – военнопленные, и долговые рабы – это разорившиеся крестьяне. Всем китайцам было приказано выбривать часть волос и носить косичку. Тем, кто не подчинялся приказу, отрубали голову.  Существовал строгий запрет на браки между китайцами и маньчжурами. Таким образом, не происходила ассимиляция и маньчжуры обеспечивали себе привилегированное положение в империи. Закрытие Китая. Правители династии Цин вели многочисленные захватнические войны. В конце XVII века они захватили Монголию. В середине XVIII века подчинили себе земли Джунга́рского государства. В 1759 году – Восточный Туркестан. Также границы империи были расширены за счет присоединения Тибе́та, Би́рмы, Непа́ла. Китай всегда вызывал интерес у европейцев как богатый и крупный рынок. В первое время после захвата власти маньчжурами европейцы основали фактории на территории империи. Англия – в Гуанчжо́у, Франция – в Нинбо́, а Португалия – в Мака́о. Достаточно хорошо в Китае принимали католических миссионеров, которые проповедовали свою веру. Это было время расцвета маньчжурской власти. Однако со временем власть стала ослабевать, маньчжуры испугались того, что европейцы могут оказать помощь китайскому населению. Правительство решило отгородиться от внешнего мира и защитить себя этим. Начался процесс «закрытия» страны: · деятельность миссионеров-католиков была объявлена незаконной, постепенно их высылали из страны; · китайским купцам запретили плавать на иностранных кораблях и вообще разговаривать с иностранцами. Смертная казнь грозила тем, кто строил большие корабли, способные уходить в море на далекие расстояния. Таким образом, купцы империи не могли больше вести внешнюю торговлю. Заниматься этим могли только назначенные правительством люди; · в 1757 году была запрещена торговля во всех портах, кроме Гуанчжоу. Но в пределах этого города европейцам было запрещено селиться, изучать китайский язык. Жителей, которые учили европейцев языку, казнили. Китай начал проводить политику самоизоляции, что в дальнейшем сказалось на развитии государства, и привело к зависимости от Западных стран. Сёгунат Токугава в Японии. В 1600 году власть в Японии оказалась в руках Иэя́су Токуга́ва. Он и завершил централизацию страны, начатую предыдущими сегунами – Тоёто́ми Хидэёси и О́да Нобуна́гой. С 1603 по 1868 годы в Японии существовало феодальное правительство, известное как Сёгунат Токуга́ва, это был период Э́до. Токугава провел реформу управления страной. Император больше не имел реальной власти в государстве, он теперь был символом и не более. Император теперь распоряжался только делами религии и управления собственным двором. В его обязанности входило стихосложение, изучение истории и церемоний. Главой государства был сёгун. Император отдавал ему в заложники своего сына, как символ покорности. При императоре постоянно находился представитель сёгуна. В управлении государством сёгуну помогал первый министр, который являлся главным советником и исполнял обязанности регента при несовершеннолетних правителях. На следующей ступени управления был совет старейшин – родзю́. Помимо государственных дел, они контролировали императорский двор, финансовые дела и отношения с князьями. Правили старейшины всего в течение месяца, затем сменялись. Такая политика помогала Токугаве не бояться захвата власти.  Во время правления сёгунов Токугава в Японии шел рост городов. Самыми крупными из них были Эдо – столица – современный Токио, Кио́то, Осака, Нагаса́ки. Осака была экономическим центром Японии, так как купцы здесь пользовались большими свободами, чем в других городах. Сюда же привозили товары со всей Японии. Развитие экономических связей способствовало объединению регионов. Большинство городов были зависимы либо от государства, либо от князей. Но существовали и несколько вольных городов, пользовавшихся самоуправлением. Это были Сака́и, Нагасаки и Осака. Закрытие Японии. Быстрый рост городов и торговли способствовал развитию в Японии такого класса как буржуазия. Период сёгуната Токугава связан со временем самоизоляции Японии, который продлился с 1641 года по 1853. Предпосылками «закрытия» страны стали следующие: · рост торговли с европейскими купцами; · приезд большого количества католических миссионеров. Феодалы принимали католичество в надежде получить помощь от европейцев в феодальной борьбе; · возникла опасность подчинения Японии европейцам; · рост влияния буржуазии угрожал феодальным устоям в обществе. Буржуазии запретили заниматься внешней торговлей. Закрытие страны происходило постепенно. В 1614 году был введен запрет на любую иноземную религию. Из страны изгонялись все миссионеры. В 1630 году запретили ввоз европейских и китайских книг, в которых упоминалось христианство. В 1636 году японцам запретили выезжать из страны под страхом смертного наказания. В 1638 году из Японии выслали всех португальцев и испанцев. Особыми привилегиями пользовались протестанты-голландцы, которые помогали бороться с католичеством. 2 раза в год в Нагасаки могли заходить голландские и китайские корабли.  Последствиями изоляции Японии следующие: · прекращение торговых связей с Европой; · усиление деспотии сёгунов Токугава; · насильственное сохранение феодального строя; · техническое отставание Японии от западных стран. Таким образом, в ходе урока можно сделать следующие выводы: · в XVII веке в Китае в ходе крестьянской войны пала династия Мин; · в 1644 году в Китае началось правление маньчжурской династии Цин; · боясь ослабления своей власти, маньчжуры начали политику «закрытия» Китая; · в 1603 году в Японии установилось правление сёгуната Токугава; · с 1641 по 1853 год Япония проводила политику самоизоляции от европейских стран. |